告别单打独斗:多智能体协作如何解决复杂问题?

单个AI的能力总有边界,但当多个AI像一支训练有素的团队一样协作时,奇迹就发生了。

在人工智能的浪潮中,我们常常惊叹于大型语言模型(LLM)的博学多才,无论是写代码、解数学题还是创作小说,它们似乎都能胜任。然而,当面对一个需要多步骤、多领域知识的复杂任务时,单个智能体就像是一个“全能型”员工,虽然什么都会一点,但深度、效率和专业性往往捉襟见肘。

这时,我们就需要引入 多智能体系统(Multi-Agent System, MAS) 的思维。这不再是“一个人”的战斗,而是“一个团队”的协同作战。

生动的比喻:一个公司的项目团队

为了更好地理解多智能体系统,我们可以将其比作一个现代化的公司团队,为了完成一个复杂的软件项目:

- CEO/项目经理(Manager Agent):负责接收顶层任务(如“开发一个在线商城APP”),进行任务分解和规划。它不亲手写代码,而是协调整个团队,确保项目朝着正确方向前进。

- 架构师(Architect Agent):根据项目经理的要求,设计系统架构、选择技术栈、定义模块划分。

- 前端工程师(Frontend Agent):专注于用户界面和交互逻辑的实现。

- 后端工程师(Backend Agent):负责服务器、数据库和API的逻辑。

- 测试工程师(Tester Agent):对各个模块和整个系统进行测试,找出Bug并反馈给开发人员。

这个团队中的每个角色都各司其职,通过高效的沟通和协作,最终完成一个人难以胜任的复杂项目。多智能体系统正是将这一套协作模式数字化、智能化。

多智能体系统是如何工作的?

一个典型的多智能体系统通常包含以下几个核心组成部分:

1. 智能体(Agents)

每个智能体都是一个独立的AI,被赋予了特定的角色(Role)、能力(Capability) 和目标(Goal)。例如,一个“程序员”智能体擅长编写Python代码,而一个“评论员”智能体则擅长审阅代码、找出错误。

2. 通信机制(Communication)

智能体之间需要通过“对话”来协作。这通常遵循一种共享的通信语言或协议。在基于LLM的系统中,这往往就是自然语言。它们通过在一个共享的“工作区”或通过直接的消息传递来交换信息、请求帮助或传递工作成果。

3. 协作与协调(Coordination & Cooperation)

这是系统的“大脑”。通常由一个管理型智能体(Manager) 或一套固定的工作流(Workflow) 来负责。它确保任务被合理地分配给最适合的智能体,并解决智能体之间可能出现的冲突,保证大家朝着共同的总目标努力。

4. 规划与决策(Planning & Decision Making)

系统需要能够将宏观的复杂任务分解成一系列具体的、可执行的子任务。这个过程可以是自上而下的预设,也可以是智能体们通过讨论动态形成的。

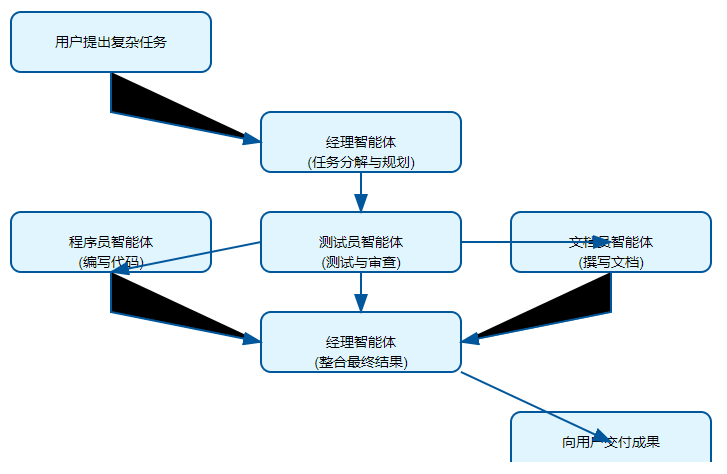

一个简单的协作流程图

以下是一个简化的多智能体系统处理“开发一个Python程序”任务的协作流程:

实际应用场景

多智能体系统的应用前景极其广阔,几乎涵盖了所有需要复杂认知能力的领域:

复杂软件开发:如上文的比喻,自动完成从需求分析到代码生成、测试、文档编写的全流程。

科学研究:不同的智能体可以扮演理论学家、实验学家、数据分析师,共同推进科学发现。

金融分析:宏观经济分析师、公司财报分析师、风险控制师等多个智能体协作,给出综合的投资建议。

游戏与模拟:在复杂的游戏环境中,每个NPC都可以是一个具有自主目标的智能体,它们之间的交互会创造出无限可能的故事线。

法律咨询:合同审查员、案例检索员、法律文书起草员等多个智能体协作,提供全方位的法律服务。

优势与挑战

优势:

专业化:每个智能体可以专注于特定领域,实现“术业有专攻”。

鲁棒性:单个智能体的失败不意味着整个系统的崩溃,其他智能体可以接管或协助。

可扩展性:可以方便地增加新的智能体来增强系统的能力。

效率提升:并行处理多个子任务,大大缩短了解决复杂问题的时间。

挑战:

通信开销:智能体间的频繁对话会增加计算成本和时间。

协调复杂性:设计一个高效、无冲突的协调机制本身就是一个复杂问题。

系统稳定性:智能体之间可能出现意想不到的交互,导致系统行为不稳定或偏离目标。

开发成本:设计和训练一个多智能体系统比单个智能体更具挑战性。

结语

多智能体系统代表了一种更具生物和社会智能的AI发展范式。它不再追求创造一个“全能”的超级AI,而是通过模拟人类社会的分工协作,将一群“专才”AI组织起来,以集体的智慧攻克那些最棘手的难题。

正如我们个人无法精通所有领域,但通过团队合作可以成就伟业一样,多智能体协作正在为AI打开一扇新的大门,让我们能够处理前所未有的复杂性问题。未来,随着AI智能体的角色越来越精细,协作机制越来越智能,我们或许真的能见证一个由AI“团队”驱动的数字文明。