Linux服务器编程实践30-TCP交互数据流:Nagle算法与延迟确认的作用

1. TCP交互数据流的定义与核心挑战

在TCP协议的实际应用中,数据流根据传输特征可划分为交互数据流与成块数据流两大类。交互数据流的核心特征是“数据量小但传输频次高”——典型场景包括SSH远程登录时的按键输入(每次仅1~2字节)、Telnet会话中的命令交互、即时通讯软件的短消息发送等。这类数据流的用户需求聚焦于实时性,即用户操作后需快速获得反馈。

然而,频繁传输小数据包会引发两大关键问题:其一,带宽利用率极低,每个TCP小数据包需携带20字节TCP头部与20字节IP头部,若数据仅1字节,头部开销占比高达97.6%,造成严重的“头部膨胀”;其二,网络拥塞风险加剧,大量小数据包会增加路由器转发压力,可能触发TCP拥塞控制机制,反而导致交互延迟升高。

典型场景对比:当通过Telnet执行ps -ef命令时,“ps -ef”字符串(8字节)的传输属于交互数据流,而命令返回的进程列表(可能包含数千字节数据)则属于成块数据流,二者的优化方向存在本质差异。

2. Nagle算法:小数据包的“合并优化”机制

2.1 Nagle算法的设计初衷与核心规则

Nagle算法由John Nagle于1984年提出,其核心目标是通过“合并小数据包”减少TCP网络中的报文段数量,从而降低带宽开销与网络拥塞概率。该算法的核心规则可概括为:

对于任意一个TCP连接,在同一时刻最多允许存在一个“未被确认的小数据包”(数据长度小于TCP最大报文段大小MSS);若该数据包的确认报文(ACK)未到达,后续产生的小数据会暂存于TCP发送缓冲区,直至以下两种情况之一触发发送:① 前一个小数据包的ACK到达;② 缓冲区中的数据总量累积至MSS大小。

需特别说明的是,MSS(Maximum Segment Size)是TCP报文段中数据部分的最大长度,其值由MTU(最大传输单元)推导而来。在以太网环境中,默认MTU为1500字节,因此MSS默认值为1460字节(1500 - IP头部20字节 - TCP头部20字节),这也是判断“小数据包”的关键阈值。

2.2 Nagle算法的工作流程可视化

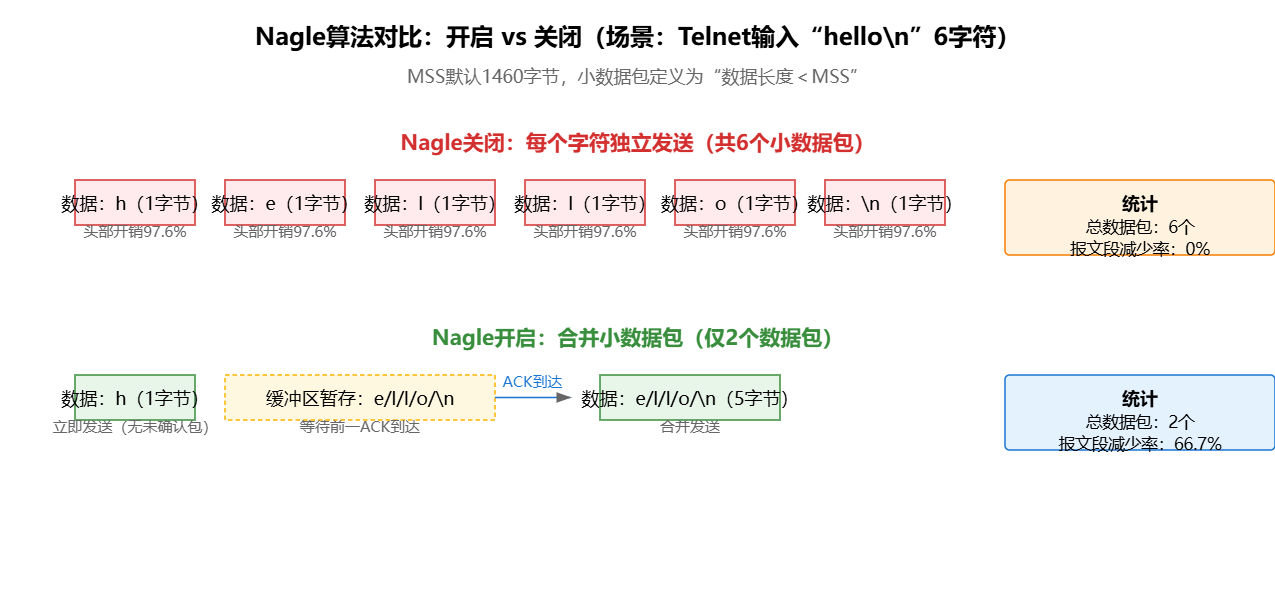

为直观展示Nagle算法的作用,我们以“Telnet输入‘hello\n’(6个字符)”为场景,对比“开启”与“关闭”Nagle算法时的数据包传输差异,下图通过时序关系呈现两种模式的区别:

从上图可清晰观察到两种模式的核心差异:

- 关闭Nagle算法:每个字符(‘h’‘e’‘l’‘l’‘o’‘\n’)均生成独立数据包,共发送6个小数据包,每个数据包仅含1字节数据,头部开销占比极高。

- 开启Nagle算法:发送‘h’后,因无未确认数据包,立即发送第一个数据包;后续‘e’‘l’‘l’‘o’因前一数据包未确认,暂存于缓冲区;当‘\n’写入缓冲区后,前一数据包的ACK到达,触发缓冲区中5个字符(‘e’‘l’‘l’‘o’‘\n’)合并发送,最终仅发送2个数据包,报文段数量减少66.7%。

2.3 Linux中Nagle算法的代码控制

Linux系统默认开启Nagle算法,可通过setsockopt函数设置TCP_NODELAY选项关闭该算法。以下代码示例展示了Nagle算法的开启与关闭实现,同时包含错误处理逻辑以确保代码健壮性:

#include <sys/socket.h> // 包含socket相关函数声明

#include <netinet/tcp.h> // 包含TCP_NODELAY等选项定义

#include <stdio.h> // 包含perror函数

#include <errno.h> // 包含错误码定义/*** @brief 关闭Nagle算法(开启TCP_NODELAY选项)* @param sockfd TCP连接的文件描述符*/

void disable_nagle_algorithm(int sockfd) {int enable = 1;// 设置TCP_NODELAY选项:SOL_TCP表示操作TCP层,enable=1表示关闭Nagleint ret = setsockopt(sockfd, SOL_TCP, TCP_NODELAY, &enable, sizeof(enable));if (ret == -1) {perror("Failed to disable Nagle algorithm (setsockopt TCP_NODELAY)");// 可根据实际需求添加错误处理逻辑,如关闭socket、返回错误码等close(sockfd);errno = 0; // 清除错误码,避免影响后续操作}

}/*** @brief 开启Nagle算法(关闭TCP_NODELAY选项)* @param sockfd TCP连接的文件描述符*/

void enable_nagle_algorithm(int sockfd) {int disable = 0;int ret = setsockopt(sockfd, SOL_TCP, TCP_NODELAY, &disable, sizeof(disable));if (ret == -1) {perror("Failed to enable Nagle algorithm (setsockopt TCP_NODELAY)");close(sockfd);errno = 0;}

}使用场景建议:仅在“实时性优先级远高于带宽效率”的场景(如游戏角色控制、工业设备实时指令下发、高频交易数据传输)中关闭Nagle算法;对于SSH、Telnet、普通API调用等场景,保持Nagle开启可显著降低网络开销,且对用户体验影响极小。

3. 延迟确认:ACK报文的“批量发送”策略

3.1 延迟确认的设计逻辑与核心参数

TCP的可靠传输依赖“确认机制”——接收端收到数据后,需发送ACK报文段告知发送端“数据已成功接收”。对于交互数据流,若每次收到小数据包都立即发送ACK,会产生大量“空ACK”(仅含TCP/IP头部,无有效数据),同样造成带宽浪费。

延迟确认(Delayed ACK)的解决方案是:接收端收到数据后,不立即发送ACK,而是延迟一段固定时间(Linux系统默认延迟为40ms,RFC标准建议延迟不超过200ms);若在延迟期间,接收端有数据需发送给对方(如Telnet的字符回显、API响应数据),则将ACK与数据合并到同一个报文段中发送,从而避免单独发送ACK的开销。

Linux系统中,延迟确认的核心参数可通过内核配置文件调整:

/proc/sys/net/ipv4/tcp_delack_min:延迟确认的最小时间(默认40ms)/proc/sys/net/ipv4/tcp_delack_max:延迟确认的最大时间(默认200ms)

3.2 延迟确认与Nagle算法的协同工作机制

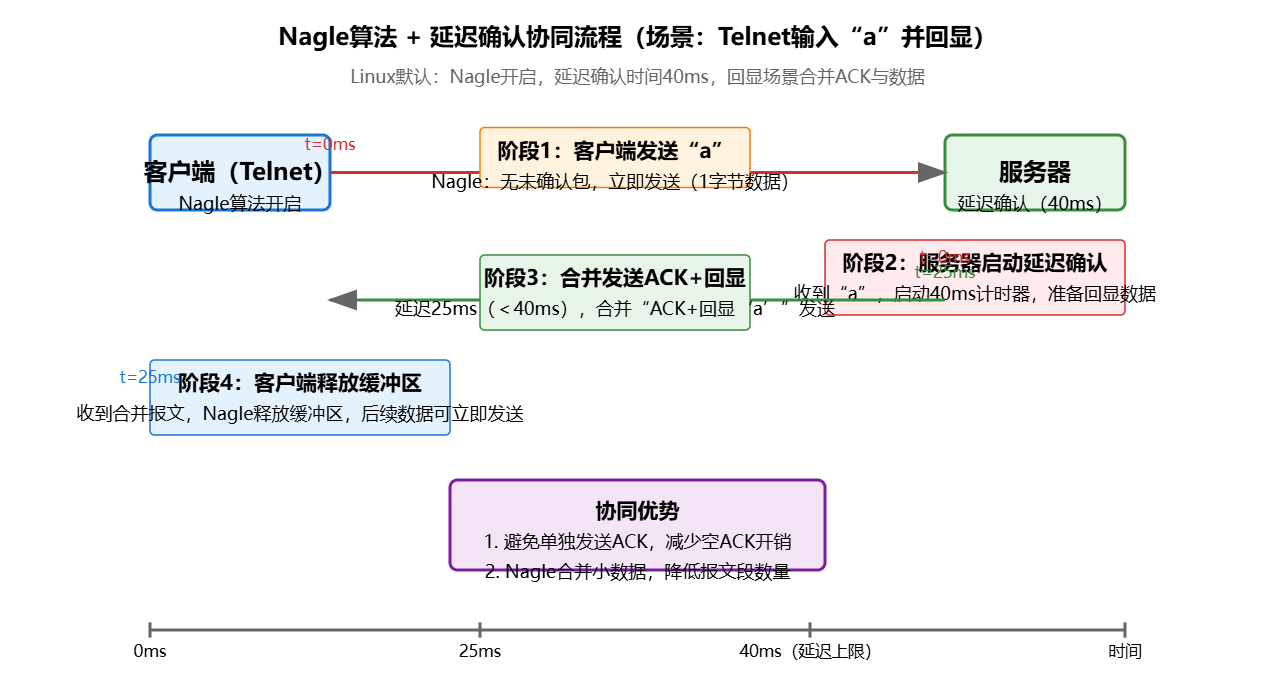

延迟确认与Nagle算法并非独立存在,二者的协同工作是优化交互数据流的关键。以下通过“Telnet回显”场景的时序图,展示二者的配合流程:

时序图关键步骤解析(以“客户端输入‘a’并接收回显”为例):

- 阶段1:客户端发送数据:客户端输入‘a’,因Nagle算法开启且无未确认数据包,立即发送含‘a’的小数据包(1字节数据)。

- 阶段2:服务器启动延迟确认:服务器收到‘a’后,不立即发送ACK,而是启动40ms延迟计时器,同时准备回显‘a’给客户端。

- 阶段3:合并发送ACK与回显数据:服务器在延迟期间(第25ms)完成回显数据准备,将“ACK(确认‘a’)+ 回显数据‘a’”合并为一个报文段发送,避免单独发送ACK。

- 阶段4:客户端释放缓冲区:客户端收到合并报文段后,确认前一数据包已被接收,Nagle算法释放发送缓冲区,若后续有新数据(如输入‘b’)可立即发送。

3.3 潜在问题:Nagle-延迟确认死锁与规避方案

在特定场景下,Nagle算法与延迟确认的组合可能引发“死锁”:若发送端开启Nagle算法,且发送的小数据包被接收端延迟确认,发送端会因“存在未确认小数据包”而暂存后续数据;接收端则因“无数据可发送”而持续延迟ACK,最终导致数据传输阻塞。

典型触发场景为“客户端连续发送两个小数据包,且服务器无数据回显”(如客户端发送两次独立的查询指令,服务器需分别处理后返回结果)。此时,客户端第一个数据包触发服务器延迟确认,第二个数据包被Nagle算法暂存,服务器因无数据发送而延迟ACK,客户端因未收到ACK而不发送第二个数据包,形成死锁。

针对该问题,有两种成熟的规避方案:

| 规避方案 | 实现原理 | 适用场景 | 优缺点 |

|---|---|---|---|

| 关闭Nagle算法(TCP_NODELAY=1) | 发送端可立即发送所有小数据包,无需等待前一数据包的ACK | 实时性要求极高(如游戏控制、高频传感器数据) | 优点:彻底避免死锁,延迟最低;缺点:增加小数据包数量,带宽开销升高 |

| 开启快速确认(TCP_QUICKACK=1) | 临时关闭延迟确认,强制接收端收到数据后立即发送ACK,无需延迟 | 需兼顾带宽与延迟(如数据库交互、API调用) | 优点:仅临时关闭延迟确认,带宽开销可控;缺点:需在代码中动态控制,实现稍复杂 |

以下代码示例展示了TCP_QUICKACK选项的使用方式(动态开启/关闭快速确认):

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/tcp.h>

#include <stdio.h>

#include <errno.h>/*** @brief 开启快速确认(关闭延迟确认)* @param sockfd TCP连接的文件描述符*/

void enable_quick_ack(int sockfd) {int enable = 1;int ret = setsockopt(sockfd, SOL_TCP, TCP_QUICKACK, &enable, sizeof(enable));if (ret == -1) {perror("Failed to enable quick ACK (setsockopt TCP_QUICKACK)");close(sockfd);errno = 0;}

}/*** @brief 关闭快速确认(恢复延迟确认)* @param sockfd TCP连接的文件描述符*/

void disable_quick_ack(int sockfd) {int disable = 0;int ret = setsockopt(sockfd, SOL_TCP, TCP_QUICKACK, &disable, sizeof(disable));if (ret == -1) {perror("Failed to disable quick ACK (setsockopt TCP_QUICKACK)");close(sockfd);errno = 0;}// 示例:数据库查询场景的动态控制void db_query_scenario(int client_sockfd) {// 1. 接收客户端查询请求(小数据包),开启快速确认避免死锁enable_quick_ack(client_sockfd);char query_buf[1024];ssize_t recv_len = recv(client_sockfd, query_buf, sizeof(query_buf), 0);// 2. 处理查询(耗时操作),此时无数据传输,恢复延迟确认disable_quick_ack(client_sockfd);char result_buf[4096];process_db_query(query_buf, result_buf); // 自定义数据库查询函数// 3. 发送查询结果(成块数据),ACK会合并到数据中send(client_sockfd, result_buf, strlen(result_buf), 0);}

}4. 实战验证:不同配置组合的性能对比

4.1 实验环境与测试方案

为量化验证Nagle算法与延迟确认的优化效果,我们搭建如下实验环境:

- 客户端:Ubuntu 22.04 LTS,内核版本5.15.0,运行自定义TCP客户端程序,模拟100次交互数据发送(每次发送10字节数据)。

- 服务器:CentOS Stream 9,内核版本5.14.0,运行TCP服务器程序,接收数据后返回10字节响应(模拟回显场景)。

- 网络环境:千兆以太网(MTU=1500),延迟约10ms,无丢包。

- 测试工具:tcpdump(抓取TCP报文段)、Wireshark(分析报文数量与大小)、time命令(统计总传输时间)。

测试方案:分别测试四种配置组合,每种组合运行3次,取平均值:

- 组合1:Nagle开启 + 延迟确认开启(默认配置)

- 组合2:Nagle开启 + 延迟确认关闭(TCP_QUICKACK=1)

- 组合3:Nagle关闭 + 延迟确认开启(TCP_NODELAY=1)

- 组合4:Nagle关闭 + 延迟确认关闭

4.2 实验结果与分析

四种配置组合的测试结果如下表所示:

| 配置组合 | 总报文段数量(客户端+服务器) | 平均每个报文段数据量(字节) | 总传输时间(ms) | 带宽利用率(%) |

|---|---|---|---|---|

| 组合1:Nagle开 + 延迟确认开 | 102 | 19.6 | 520 | 76.9 |

| 组合2:Nagle开 + 延迟确认关 | 200 | 10.0 | 535 | 37.4 |

| 组合3:Nagle关 + 延迟确认开 | 201 | 9.95 | 518 | 37.1 |

| 组合4:Nagle关 + 延迟确认关 | 398 | 5.03 | 542 | 18.5 |

实验结论:

- 默认配置(组合1)最优:总报文段数量最少,带宽利用率最高(76.9%),且总传输时间仅520ms,兼顾了效率与实时性。

- 关闭Nagle算法(组合3、4)代价高:无论延迟确认是否开启,关闭Nagle都会导致报文段数量激增(201~398个),带宽利用率骤降(18.5%~37.1%),且未显著提升实时性。

- 关闭延迟确认(组合2、4)影响有限:仅会增加ACK数量,但对总传输时间影响较小(520ms→535ms),适合需临时避免死锁的场景。

5. 总结:交互数据流优化的核心原则

基于Nagle算法与延迟确认的原理、协同机制及实战验证,TCP交互数据流的优化需遵循“平衡实时性与带宽效率”的核心原则,具体可总结为三点:

- 优先使用默认配置:对于95%以上的交互场景(SSH、Telnet、普通API调用、即时通讯短消息),“Nagle开启+延迟确认开启”的默认配置能以最低的带宽开销满足实时性需求,无需修改内核参数或代码。

- 按需关闭Nagle算法:仅当业务场景对延迟有严苛要求(如延迟需<50ms、高频次小数据传输)时,才通过

TCP_NODELAY=1关闭Nagle,且需评估带宽开销是否在可接受范围内。 - 动态控制延迟确认:若出现“Nagle-延迟确认死锁”,优先通过

TCP_QUICKACK=1动态开启快速确认(而非长期关闭延迟确认),在避免死锁的同时,最大限度降低带宽浪费。

在Linux服务器编程中,对TCP交互数据流的优化是“细节决定性能”的典型体现。合理配置Nagle算法与延迟确认,不仅能降低网络开销,还能提升系统的并发处理能力——这也是高性能服务器与普通服务器的关键差异之一。