⸢ 柒-Ⅳ⸥⤳ 可信纵深防御建设方案:信任链构建可信策略

👍点「赞」📌收「藏」👀关「注」💬评「论」

在金融科技深度融合的背景下,信息安全已从单纯的技术攻防扩展至架构、合规、流程与创新的系统工程。作为一名从业十多年的老兵,将系统阐述数字银行安全体系的建设路径与方法论,旨在提出一套可落地、系统化、前瞻性的新一代安全架构。

| 序号 | 主题 | 内容简述 |

|---|---|---|

| 1 | 安全架构概述 | 全局安全架构设计,描述基础框架。 |

| 2 | 默认安全 | 标准化安全策略,针对已知风险的标准化防控(如基线配置、补丁管理)。 |

| 👉3 | 可信纵深防御 | 多层防御体系,应对未知威胁与高级攻击(如APT攻击、零日漏洞)。 |

| 4 | 威胁感知与响应 | 实时监测、分析威胁,快速处置安全事件,优化第二、三部分策略。 |

| 5 | 实战检验 | 通过红蓝对抗演练验证防御体系有效性,提升安全水位。 |

| 6 | 安全数智化 | 运用数据化、自动化、智能化(如AI)提升安全运营(各部分)效率。 |

目录

7 可信纵深防御建设方案

7.3 关键能力建设

7.3.6 信任链构建(可信策略控制点自身的安全可信)

7.3.6.1 简介

7.3.6.2 技术方案

7.3.7 可信策略

7.3.7.1 可信策略能力设计

1.网络身份行为可信策略

2.应用系统可信策略

3.基础设施可信策略

7.3.7.2 可信策略模型设计

1.可信策略需要具备的特性

2.可信策略生成及上线流程

👍点「赞」➛📌收「藏」➛👀关「注」➛💬评「论」

7 可信纵深防御建设方案

7.3 关键能力建设

7.3.6 信任链构建(可信策略控制点自身的安全可信)

7.3.6.1 简介

🎯 核心目标:确保所有可信策略控制点自身的安全可信,提供根基性的安全保障。

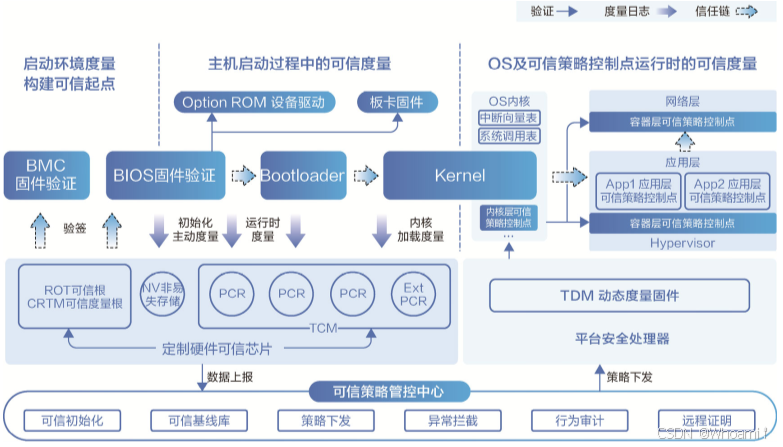

信任链的构建:始于最底层的硬件可信芯片,并以此为可信根,将信任机制逐层、接力式地向上传递,至基础设施层、应用层、网络层,实现服务器端全链路的安全可信,并最终将这个信任机制传递至终端层,实现端到端整体的安全可信。

7.3.6.2 技术方案

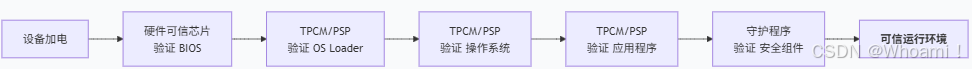

信任链的构建是一个逐级度量和验证的启动过程,其核心流程与各阶段验证对象如下:

> 详细构建流程解析:

| 序号 | 验证阶段 | 验证主体 | 验证对象与关键动作 | 目标 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | BIOS验证 | 硬件可信芯片 | 芯片优先启动,直接访问存储芯片获取BIOS数据并进行可信验证。 | 验证通过后,才启动CPU。 |

| 2 | OS Loader验证 | TPCM/PSP (平台安全处理器) | CPU启动后,控制权移交TPCM。PSP获取OS Loader文件并进行可信验证。 | 验证通过后,加载启动OS Loader。 |

| 3 | 操作系统(OS)验证 | TPCM/PSP | PSP获取操作系统文件,依据策略进行可信验证。 | 验证通过后,加载启动操作系统。 |

| 4 | 应用程序验证 | TPCM/PSP | PSP获取应用程序文件,依据策略进行可信验证。 | 验证通过后,加载执行应用程序,系统启动完成。 |

| 5 | 安全组件验证 | 守护程序 | 对于内嵌于应用的安全组件/模块,由专门的守护程序对其进行可信验证。 | 验证通过后,加载和执行该安全组件。 |

💎 方案总结与价值

通过上述环环相扣的验证流程,建立了完备的信任链。这套机制确保了每一个安全组件的自身可信,为整个可信纵深防御体系提供了坚实的地基,并最终将信任传递至终端,实现 “端到端整体安全可信” 的最终目标。

7.3.7 可信策略

可信策略与传统安全策略在理念和目标上存在根本差异,其核心在于从“允许一切,但阻止已知的恶意行为”转变为“默认拒绝一切,只允许已知的良性业务行为”。

| 维度 | 传统安全策略 | 可信策略 |

|---|---|---|

| 🎯 核心目标 | 覆盖攻击特征的全面性与准确性 | 兼顾安全水位提升与业务稳定性 |

| 🔧 方法理念 | 黑名单模式:识别并阻断已知攻击向量 | 白名单模式:只放行业务预期行为,阻断一切未知行为 |

| 💥 业务影响 | 天然对业务影响小 | 策略缺陷会阻断正常业务,导致故障 |

🏆 核心原则:可信策略体系的建设遵循 “先粗后细,迭代趋严” 的原则,贯穿策略的整个生命周期。

7.3.7.1 可信策略能力设计

可信策略需要与业务深度结合,以下从网络、应用、基础设施三个层面展开说明。

1.网络身份行为可信策略

🔐 防护目标:确保网络访问中的身份、权限和行为均符合业务预期。

> 主要风险与可信策略对照表:

| 风险类别 | 风险示例 | 可信策略应对措施 |

|---|---|---|

| 身份认证缺陷 | 弱密码、可绕过的生物识别 | 1. 服务注册可信 2. 人员身份认证可信 3. 应用身份认证可信 |

| 垂直权限缺陷 | 越权访问服务、方法 | 1. 服务有效识别 2. 授权可信 (RBAC) |

| 水平权限缺陷 | 越权访问他人数据 | 1. 授权可信 (最小化原则) |

| 输入参数不可控 | SQL注入、命令执行 | 1. 语义内容可信 |

| 凭证失窃 | Cookie被盗 | 1. 人员身份会话可信 |

> 关键策略详解:

-

🆔 身份认证与会话可信

-

人员认证:依据资源敏感度,强制指定认证方式(如短信、证书、人脸)。

-

应用认证:在内部服务调用中使用 AK/SK、mTLS证书等不可篡改的应用身份。

-

会话持续验证:通过设备、位置、时间等多维度行为分析,持续评估会话风险,触发二次认证。

-

-

🔐 授权可信

-

默认拒绝:线上服务默认无权限,必须申请审批。

-

动态分级授权:基于上下文和行为序列,实时计算行为可信分,进行动态授权。

-

权限及时回收:无业务需求时,权限必须回收。

-

-

📝 语义内容可信

-

对输入参数进行严格的格式和类型限制(如整数、枚举)。

-

尽量避免在业务中引入编解码逻辑,防止攻击载荷伪装。

-

2.应用系统可信策略

🖥️ 防护目标:管控应用在操作系统层面的各类运行时行为,防止恶意操作。

> 核心风险与可信策略对照表:

| 风险行为 | 可信策略 | 管控要点 |

|---|---|---|

| 系统调用未受管控 | 系统调用可信 | 白名单控制syscall种类、参数、上下文 |

| 进程启动未受管控 | 进程启动可信 | 校验二进制文件哈希/签名、启动参数、用户、时间 |

| 进程运行时未受管控 | 进程运行时可信 | 控制进程加载到内存的数据,防内存马 |

| 读写文件未受管控 | 读写文件可信 | 控制可读写的文件列表与内容,保护配置与敏感数据 |

| 端口注册未受管控 | 端口注册可信 | 只允许绑定已知的安全端口白名单 |

| 身份及环境未受管控 | 身份及环境可信 | 使用可信的方式进行身份认证,如sshd使用证书 启动环境可信,如容器不存在漏洞、所在物理机可信等 |

3.基础设施可信策略

🏗️ 防护目标:确保从硬件到软件的整个供应链制成品可信。

-

范围:覆盖硬件(CPU、固件)、操作系统(BIOS、内核)、系统组件(jar包、npm包)、虚拟化组件(容器镜像)。

-

技术:优先使用数字签名进行验证,难以签名的组件(如固件)使用哈希值进行校验。

7.3.7.2 可信策略模型设计

可信策略模型必须具备四大关键特性,并遵循严格的上线流程以确保业务稳定。

1.可信策略需要具备的特性

| 特性 | 描述 | 设计考量 |

|---|---|---|

| 🔄 可收敛性 | 策略模型必须能覆盖所有业务行为,并随业务灵活适配。 | 避免因业务正常变动导致策略误报。 |

| 👨💼 可管理性 | 通过通用基线和应用基线的继承关系,降低维护成本。 | 系统级升级只需修改通用基线,所有应用自动继承。 |

| ⚖️ 稳定性 | 支持观察模式(只告警不拦截)和熔断机制(故障时快速关闭)。 | 防止策略误拦截导致线上业务故障。 |

| 🛡️ 安全性 | 白名单必须精准,且策略依赖的维度(如进程名)本身防篡改。 | 避免白名单过宽而失效,确保控制点自身安全。 |

2.可信策略生成及上线流程

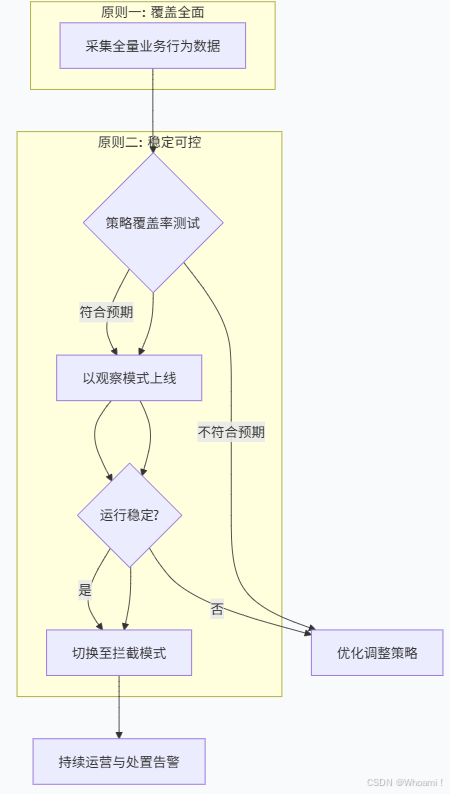

为确保策略有效且不影响稳定性,上线流程需遵循两大核心原则,其整体保障机制如下图所示:

> 原则详解:

-

原则一:覆盖所有业务行为

-

目标:采集全量业务行为数据作为策略生成依据。

-

实例(网络策略):为管控应用访问公网的行为,需在DNS、机器网卡、防火墙、NAT网关等关键节点部署采集点,根据管控粒度(IP或域名)决定最优数据方案。

-

-

原则二:控制稳定性风险

-

核心手段:观察模式。策略上线初期只记录日志而不拦截,通过分析日志验证策略准确性,运行稳定后方可切换到拦截模式。

-

后续挑战:

-

增量变更:如何自动化感知业务变化并生成新策略。

-

告警运营:如何实时处置告警,优化策略,防止真实威胁被遗漏。

-

-

参考资料:《数字银行安全体系构建》

👍点「赞」➛📌收「藏」➛👀关「注」➛💬评「论」

🔥您的支持,是我持续创作的最大动力!🔥