4.4 路由算法与路由协议 (答案见原书 P199)

第4章 网络层 (续)

4.4 路由算法与路由协议 (答案见原书 P199)

01. 下列关于动态路由选择和静态路由选择的主要区别的描述中,正确的是 ( B )

题目原文

- 下列关于动态路由选择和静态路由选择的主要区别的描述中,正确的是 ( )

A. 动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息,而静态路由选择只需要维护部分拓扑结构信息

B. 动态路由选择可随网络的通信量或拓扑变化而自适应地调整,而静态路由选择则需要手工去调整相关的路由信息

C. 动态路由选择简单且开销小, 静态路由选择复杂且开销大

D. 动态路由选择使用路由表,静态路由选择不使用路由表

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题考察静态路由和动态路由这两种路由选择策略的根本区别。

- 正确选项分析 (B. …动态…自适应地调整,而静态…需要手工去调整):

- 这准确地描述了两者的核心差异:

- 静态路由 (Static Routing): 路由表中的路由条目由网络管理员手动配置。它不会自动响应网络拓扑或流量的变化。如果网络发生变化(如链路中断),必须由管理员手动修改路由配置。

- 动态路由 (Dynamic Routing): 路由器之间通过运行路由协议(如RIP, OSPF)来自动地交换路由信息,并根据这些信息动态地计算和更新自己的路由表。它能够自适应地对网络变化做出反应。

- 这准确地描述了两者的核心差异:

- 错误选项分析:

- A: 不一定。距离向量算法(一种动态路由)就不需要维护整个拓扑。

- C: 正好说反了。动态路由实现复杂、开销大(需要交换信息、计算路由);静态路由配置简单、无额外开销。

- D: 两种方式都使用路由表。

02. 下列关于路由算法的描述中,错误的是 ( B )

题目原文

02. 下列关于路由算法的描述中,错误的是 ( )

A. 静态路由有时也被称为非自适应的算法

B. 静态路由所使用的路由选择一旦启动就不能修改

C. 动态路由也称自适应算法,会根据网络的拓扑变化和流量变化改变路由决策

D. 动态路由算法需要实时获得网络的状态

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题继续考察对静态路由和动态路由的理解。

- 错误选项分析 (B. 静态路由…一旦启动就不能修改):

- 这是错误的。静态路由可以被修改,但这种修改必须由网络管理员手动进行,而不能由路由器自动完成。

- 正确选项分析:

- A: 正确,“非自适应”是静态路由的同义词。

- C: 正确,“自适应”是动态路由的同义词。

- D: 正确,动态路由算法的基础就是路由器之间相互告知各自的网络状态。

03. 下列关于链路状态协议的描述中,错误的是 ( A )

题目原文

03. 下列关于链路状态协议的描述中,错误的是 ( )

A. 仅相邻路由器需要交换各自的路由表 B. 全网路由器的拓扑数据库是一致的

C. 采用洪泛技术更新链路变化信息 D. 具有快速收敛的优点

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题考察链路状态(Link-State) 路由协议(如OSPF)的特点,并与距离向量协议对比。

- 错误选项分析 (A. 仅相邻路由器需要交换各自的路由表):

- 这个描述是距离向量(Distance-Vector) 路由协议(如RIP)的特点。

- 在链路状态协议中:

- 路由器交换的是链路状态通告(LSA),即“我是谁,我的邻居是谁,我到邻居的代价是多少”,而不是整个路由表。

- 每个路由器都通过洪泛法(Flooding) 将自己的LSA通告给全网(或全区域)的所有其他路由器,而不仅仅是相邻路由器。

- 正确选项分析(是链路状态协议的特点):

- B: 正确。通过洪泛,最终每个路由器都会建立一个相同的链路状态数据库(LSDB),即拥有了全网的拓扑图。

- C: 正确,洪泛是其信息分发机制。

- D: 正确。一旦发生变化,LSA可以被快速地扩散到全网,每个路由器独立计算新路由,收敛速度通常比距离向量协议快。

04. 在链路状态路由算法中,每个路由器都得到网络的完整拓扑结构后,使用 ( B ) 算法来找出它到其他路由器的路径长度。

题目原文

04. 在链路状态路由算法中,每个路由器都得到网络的完整拓扑结构后,使用 ( ) 算法来找出它到其他路由器的路径长度。

A. Prim 最小生成树算法 B. Dijkstra 最短路径算法

C. Kruskal 最小生成树算法 D. 拓扑排序

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题考察链路状态协议中计算路由的核心算法。

- 正确选项分析 (B. Dijkstra 最短路径算法):

- 在链路状态协议(如OSPF)中,每个路由器的工作分为两步:

- 通过交换LSA,建立起一张完整的、带权重的网络拓扑图(链路状态数据库)。

- 在这张图上,以自己为根节点,运行Dijkstra算法,计算出自己到全网所有其他节点(路由器)的最短路径。

- 计算出的最短路径树,就是该路由器的路由表的基础。

- 在链路状态协议(如OSPF)中,每个路由器的工作分为两步:

- 错误选项分析:

- A, C: Prim和Kruskal算法是用于求解最小生成树(Minimum Spanning Tree) 的,其目标是用最小的总代价连接所有节点,而不是计算单源最短路径。

- D: 拓扑排序用于有向无环图(DAG)。

05. 下列关于分层路由的描述中,错误的是 ( B )

题目原文

05. 下列关于分层路由的描述中,错误的是 ( )

A. 采用分层路由后,路由器被划分成区域

B. 每个路由器不仅知道如何将分组路由到自己区域的目标地址,还知道如何路由到其他区域

C. 采用分层路由后,可以将不同的网络连接起来

D. 对于大型网络,可能需要多级的分层路由来管理

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题考察分层路由(Hierarchical Routing) 的思想,如OSPF中的区域划分。

- 错误选项分析 (B. 每个路由器…还知道如何路由到其他区域):

- 这是错误的。分层路由的核心目的就是减少路由信息的规模,实现路由信息的聚合。

- 在一个区域(Area)内部的路由器,它只知道本区域内部的详细拓扑结构。

- 对于去往其他区域的目的地,它并不知道详细路径,它只知道应该将分组发往区域边界路由器(Area Border Router, ABR),由ABR负责将分组转发到主干区域。

- 这就好像一个城市内的邮递员,他只知道本市的详细街道,对于外省的信件,他只需送到省邮政总局即可。

- 正确选项分析:

- A: 正确,区域(Area)或自治系统(AS)是分层的基本单位。

- C: 正确,分层路由是构建大型互联网的基础。

- D: 正确,例如OSPF可以有多级区域。

06. 以下关于自治系统的描述中,错误的是 ( B )

题目原文

06. 以下关于自治系统的描述中,错误的是 ( )

A. 自治系统划分区域的好处是,将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限在每个区域内,而不是整个自治系统

B. 采用分层划分区域的方法使交换信息的种类增多,同时也使 OSPF 协议更加简单

C. OSPF 协议将一个自治系统再划分为若干更小的范围,称为区域

D. 在一个区域内部的路由器只知道本区域的网络拓扑,而不知道其他区域的网络拓扑的情况

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题深入考察OSPF协议中的区域划分。

- 错误选项分析 (B. …同时也使 OSPF 协议更加简单):

- 这是错误的。

- 采用分层划分区域,虽然减少了每个路由器的路由表规模和LSA泛洪范围(带来了好处),但大大增加了协议的复杂性。

- OSPF需要定义不同类型的路由器(内部路由器、ABR、ASBR)、不同类型的区域(标准区域、末梢区域)、不同类型的LSA(1, 2, 3, 4, 5类LSA)等,这些都是为了支持分层路由而引入的复杂机制。

- 因此,分层使OSPF协议变得更加复杂,而不是简单。

- 正确选项分析:

- A, C, D: 都是对OSPF区域划分目的和效果的正确描述。

07. 在计算机网络中,路由选择协议的功能不包括 ( D )

题目原文

07. 在计算机网络中,路由选择协议的功能不包括 ( )

A. 交换网络状态或通路信息 B. 选择到达目的地的最佳路径

C. 更新路由表 D. 发现下一跳的物理地址

正确答案:D

题目解析

- 考点分析: 本题考察路由协议(网络层)与地址解析协议(网络层/链路层之间)的功能分界。

- 正确选项分析 (D. 发现下一跳的物理地址):

- 路由选择协议(如RIP, OSPF)工作在网络层,它的任务是确定数据包从源到目的的逻辑路径,即确定每一跳的下一跳路由器IP地址。

- 当一个路由器确定了下一跳的IP地址后,它需要将数据包封装成帧,在数据链路层发送出去。

- 要在链路层发送,必须知道下一跳路由器的物理地址(MAC地址)。

- 发现下一跳的物理地址这个任务,是由地址解析协议(ARP) 来完成的。ARP通过IP地址查询对应的MAC地址。

- 错误选项分析(是路由协议的功能):

- A, B, C: 交换信息、选择最佳路径、更新路由表,是路由协议的三大核心功能。

08. 用于域间路由的协议是 ( B )

题目原文

08. 用于域间路由的协议是 ( )

A. RIP B. BGP C. OSPF D. ARP

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题考察内部网关协议(IGP) 和外部网关协议(EGP) 的分类。

- 正确选项分析 (B. BGP, Border Gateway Protocol):

- 域间路由是指在不同的自治系统(AS) 之间进行的路由选择。

- 负责在不同AS之间交换路由信息的协议称为外部网关协议(EGP)。

- BGP(边界网关协议) 是当今互联网上使用的唯一的、标准的EGP。

- 错误选项分析(是内部网关协议IGP):

- A. RIP 和 C. OSPF:都是内部网关协议(IGP),用于在一个自治系统(AS)内部发现和计算路由。

- D. ARP: 是地址解析协议。

09. 在 RIP 中,到某个网络的距离值为 16,其意义是 ( A )

题目原文

09. 在 RIP 中,到某个网络的距离值为 16,其意义是 ( )

A. 该网络不可达 B. 存在循环路由

C. 该网络为直接连接网络 D. 到达该网络要经过 15 次转发

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题考察RIP协议中“无穷大”距离的定义。

- 正确选项分析 (A. 该网络不可达):

- RIP(路由信息协议) 使用跳数(Hop Count) 作为度量值(Metric)。

- 为了解决“计数到无穷”的慢收敛问题,RIP协议人为地定义了一个“无穷大”的距离值,即 16。

- 当一个路由器计算出到某个网络的距离为16跳时,它就认为该网络是**不可达(Unreachable)**的。

- 错误选项分析:

- B: 可能是循环路由导致的结果,但16的直接意义是“不可达”。

- C: 直连网络的距离是0或1。

- D: 经过15次转发,距离值是15。

10. 在 RIP 中…则我到网络 Y 的距离为 ( D )

题目原文

10. 在 RIP 中, 假设路由器 X 和路由器 K 是两个相邻的路由器, X 向 K 说: “我到目的网络 Y 的距离为 N”, 则收到此信息的 K 就知道: “若将到网络 Y 的下一个路由器选为 X, 则我到网络 Y 的距离为 ( )” (假设 N 小于 15)

A. N B. N - 1 C. 1 D. N + 1

正确答案:D

题目解析

- 考点分析: 本题考察距离向量(Distance-Vector) 算法的基本更新逻辑。

- 正确选项分析 (D. N + 1):

- 距离向量算法的原理是“听信邻居”。

- 路由器K从邻居X那里收到了一个路由更新,其中包含一条路由:

X -> Y,距离为N。 - 路由器K据此可以计算出一条经过X到达Y的路径:

K -> X -> Y。 - 由于K到X是直接相连的,距离为1跳。

- 因此,K通过X到达Y的总距离 =

(K到X的距离) + (X到Y的距离) = 1 + N。 - K会将这个计算出的新距离

N+1与自己路由表中已有的到Y的距离进行比较,如果更优,则更新路由表。

- 错误选项分析:

- A, B, C: 都是错误的计算。

11. 下列关于RIP的描述中,错误的是( C )

题目原文

11. 下列关于RIP的描述中,错误的是( )

A. RIP是基于距离-向量路由选择算法的

B. RIP要求内部路由器将它关于整个AS的路由信息发布出去

C. RIP要求内部路由器向整个AS的路由器发布路由信息

D. RIP要求内部路由器按照一定的时间间隔发布路由信息

正确答案:C

题目解析

- 考点分析: 本题考察RIP(路由信息协议)的工作机制。

- 错误选项分析 (C. RIP要求内部路由器向整个AS的路由器发布路由信息):

- 这是错误的。RIP(一种距离向量协议)的工作方式是“与邻居交换信息”。

- 一个运行RIP的路由器,只会将自己的路由表信息发送给与它物理上直接相连的相邻路由器。

- 它不会将信息广播或泛洪到整个自治系统(AS)。全网的路由信息是通过邻居之间一跳一跳地、逐步地传播开的。

- 正确选项分析:

- A: 正确,RIP是距离向量算法最经典的实现。

- B: 正确,“关于整个AS的路由信息”指的是它自己所知道的、到达AS内所有网络的路由表。

- D: 正确,RIP采用周期性更新,通常每30秒发布一次路由信息。

12. 在RIP中,当路由器收到相邻路由器发来的路由更新信息时,若发现有更优的路由,则( A )

题目原文

12. 在RIP中,当路由器收到相邻路由器发来的路由更新信息时,若发现有更优的路由,则( )

A. 直接更新自己的路由表

B. 向相邻路由器发送确认信息后再更新自己的路由表

C. 向所有相邻路由器发送确认信息后再更新自己的路由表

D. 不更新自己的路由表

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题考察RIP协议的路由更新过程。

- 正确选项分析 (A. 直接更新自己的路由表):

- RIP协议的更新过程非常简单。当一个路由器收到邻居发来的路由更新报文(Distance Vector)时,它会逐条处理其中的路由项。

- 对于每一条路由,它会根据“贝尔曼-福特”算法的原则(

新距离 = 邻居告诉我的距离 + 我到邻居的距离)计算出一条新路径。 - 如果这条新路径比自己路由表中已有的路径更优(跳数更少),或者是一条全新的路由,它就会立即、直接地更新自己的路由表。

- RIP协议工作在UDP之上,是一种无连接、不可靠的协议,它没有确认机制。

- 错误选项分析:

- B, C: RIP没有确认机制。

- D: 发现更优路由,必须更新。

13. 对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛,所谓“路由收敛”是指( C )

题目原文

13. 对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛,所谓“路由收敛”是指( )

A. 路由器能把分组发送到预定的目标

B. 路由器处理分组的速度足够快

C. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致

D. 能把多个子网聚合成一个超网

正确答案:C

题目解析

- 考点分析: 本题考察路由协议中“收敛(Convergence)”这一核心概念的定义。

- 正确选项分析 (C. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致):

- 当网络拓扑发生变化时(如链路中断或新增路由器),路由器之间会开始交换新的路由信息。

- 收敛就是指,经过一段时间的路由信息交换和计算后,网络中所有路由器的路由表都最终达到了一个稳定、一致的状态,并且能够准确地反映当前最新的网络拓扑结构。

- 在这个状态下,全网对“如何到达目的地”达成了共识,不会再有路由更新。

- 错误选项分析:

- A, B: 是路由器基本的功能,不是收敛的定义。

- D: 路由聚合(超网)是一种技术,与收敛不是一个概念。

14. 下列关于RIP和OSPF协议的叙述中,错误的是( C )

题目原文

14. 下列关于RIP和OSPF协议的叙述中,错误的是( )

A. RIP和OSPF协议都是网络层协议

B. 在进行路由信息交换时,RIP中的路由器仅向自己相邻的路由器发送信息, OSPF协议中的路由器向本自治系统中的所有路由器发送信息

C. 在进行路由信息交换时,RIP中的路由器发送的信息是整个路由表, OSPF协议中的路由器发送的信息只是路由表的一部分

D. RIP的路由器不知道全网的拓扑结构, OSPF协议的任何一个路由器都知道自己所在区域的拓扑结构

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题全面对比RIP(距离向量)和OSPF(链路状态)的差异。

- 错误选项分析 (C. …OSPF…发送的信息只是路由表的一部分):

- 这个描述是不准确的,因此是错误的。

- OSPF协议交换的不是路由表或其一部分。

- 它交换的是链路状态信息(LSA),即“我是谁,我的邻居是谁,我到邻居的代价是多少”。

- 虽然链路状态信息最终被用来计算路由表,但它本身不是路由表。

- 正确选项分析:

- A: 正确。两者都工作在网络层,用于确定IP包的路径。

- B: 正确。RIP只与邻居交换;OSPF通过洪泛向全区域/全AS通告。

- D: 正确。RIP路由器只知道“下一跳和距离”,不知道全网拓扑;OSPF路由器通过收集所有LSA,可以构建出完整的区域拓扑图。

15. OSPF协议使用( A )分组来保持与其邻居的连接。

题目原文

15. OSPF协议使用( )分组来保持与其邻居的连接。

A. Hello

B. Keepalive

C. SPF(最短路径优先)

D. LSU(链路状态更新)

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题考察OSPF协议中用于邻居发现和维护的特定报文类型。

- 正确选项分析 (A. Hello):

- Hello分组是OSPF协议工作的基础。

- 路由器会周期性地(通常每10秒)向其所有激活的接口发送Hello分组。

- Hello分组的主要作用有两个:

- 发现邻居: 路由器通过接收到的Hello分组来发现同一链路上的其他OSPF路由器。

- 维护邻居关系: 如果在一定时间(死亡间隔,通常是40秒)内没有收到某个邻居的Hello分组,路由器就会认为该邻居已失效,并重新计算路由。

- 错误选项分析:

- B. Keepalive: 是BGP等其他协议中使用的类似概念的报文。

- C. SPF: 是OSPF使用的算法名称,不是分组类型。

- D. LSU: 用于封装和发送LSA,是在邻居关系建立后,用于交换链路状态信息的分组。

16. 下列关于OSPF协议的描述中,最准确的是( A )

题目原文

16. 下列关于OSPF协议的描述中,最准确的是( )

A. OSPF协议根据链路状态法计算最佳路由

B. OSPF协议是用于自治系统之间的外部网关协议

C. OSPF协议不能根据网络通信情况动态地改变路由

D. OSPF协议只适用于小型网络

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题考察对OSPF协议性质的概括。

- 正确选项分析 (A. OSPF协议根据链路状态法计算最佳路由):

- 这准确地描述了OSPF的核心工作原理。

- OSPF(Open Shortest Path First)是链路状态(Link-State) 路由协议的典型代表。

- 它的工作流程就是:收集全网的链路状态信息 -> 构建拓扑图 -> 以自己为根运行SPF(即Dijkstra)算法 -> 计算出最短路径树 -> 生成路由表。

- 错误选项分析:

- B: OSPF是内部网关协议(IGP),用于AS内部。

- C: OSPF是动态路由协议,能根据网络拓扑(链路状态)的变化动态改变路由。

- D: OSPF通过区域划分(分层路由),可以很好地支持大型网络,这正是它相对于RIP的主要优势之一。

17. 在OSPF协议中,划分区域的最主要目的是( B )

题目原文

17. 在OSPF协议中,划分区域的最主要目的是( )

A. 减少路由表的大小

B. 减少洪泛法交换的通信量

C. 增加路由选择的灵活性

D. 增加网络的安全性

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题考察OSPF区域划分的核心目的。

- 正确选项分析 (B. 减少洪泛法交换的通信量):

- 在单一区域的OSPF网络中,任何一条链路的状态变化都会导致LSA在全网范围内洪泛。当网络规模很大时,这种频繁的、大范围的洪泛会消耗大量的带宽和CPU资源。

- 通过划分区域,可以将LSA的洪泛范围限制在区域内部。

- 只有区域间的路由汇总信息才会被ABR(区域边界路由器)通告到其他区域。

- 因此,划分区域最主要的目的就是减少LSA洪泛的范围,从而减少路由协议自身的通信量。

- 错误选项分析:

- A. 减少路由表的大小: 这是划分区域带来的一个重要好处,因为区域内的路由器只需要知道本区域的详细路由和去往其他区域的汇总路由。但减少通信量是更根本的原因。

- C, D: 不是划分区域的主要目的。

18. 下列关于OSPF协议特征的描述中,错误的是( D )

题目原文

18. 下列关于OSPF协议特征的描述中,错误的是( )

A. OSPF协议将一个自治域划分成若干域,有一种特殊的域称为主干区域

B. 域之间通过区域边界路由器互联

C. 在自治系统中有4类路由器:区域内部路由器、主干路由器、区域边界路由器和自治域边界路由器

D. 主干路由器不能兼作区域边界路由器

正确答案:D

题目解析

- 考点分析: 本题考察OSPF中不同路由器角色的关系。

- 错误选项分析 (D. 主干路由器不能兼作区域边界路由器):

- 这是错误的。

- 主干区域(Backbone Area, Area 0) 是OSPF网络的核心。

- 区域边界路由器(Area Border Router, ABR) 的定义是:至少有一个接口连接到主干区域,同时有其他接口连接到非主干区域的路由器。

- 主干路由器(Backbone Router) 是指至少有一个接口在主干区域的路由器。

- 根据定义,一个ABR必然是一个主干路由器。因此,“不能兼作”是错误的。

- 正确选项分析:

- A: 正确,Area 0是主干区域。

- B: 正确,ABR是连接区域的桥梁。

- C: 正确,这四类是OSPF的主要路由器类型(还有内部路由器)。

19. BGP交换的网络可达性信息是( A )

题目原文

19. BGP交换的网络可达性信息是( )

A. 到达某个网络所经过的路径

B. 到达某个网络的下一跳路由器

C. 到达某个网络的链路状态摘要信息

D. 到达某个网络的最短距离及下一跳路由器

正确答案:A

题目解析

- 考点分析: 本题考察BGP(边界网关协议)作为一种路径向量协议的核心特征。

- 正确选项分析 (A. 到达某个网络所经过的路径):

- BGP是一种路径向量(Path-Vector) 协议。

- 它在进行路由更新时,不仅告知邻居“我可以到达网络N”,还会附带上到达网络N所需要经过的完整的自治系统(AS)路径。

- 例如,AS1向AS2通告路由时会说:“要到网络N,请经过我(AS1)”。AS2再向AS3通告时会说:“要到网络N,请经过路径<AS2, AS1>”。

- 这个AS_PATH属性是BGP进行路由选择和环路避免的核心依据。

- 错误选项分析:

- B, D: 都是距离向量协议(如RIP)交换的信息。

- C: 是链路状态协议(如OSPF)交换的信息。

20. RIP、OSPF协议、BGP的路由选择过程分别使用( D )

题目原文

20. RIP、OSPF协议、BGP的路由选择过程分别使用( )

A. 路径向量协议、链路状态协议、距离向量协议

B. 距离向量协议、路径向量协议、链路状态协议

C. 路径向量协议、距离向量协议、链路状态协议

D. 距离向量协议、链路状态协议、路径向量协议

正确答案:D

题目解析

- 考点分析: 本题是对三大主流路由协议所属算法类型的直接匹配。

- 正确选项分析 (D. 距离向量协议、链路状态协议、路径向量协议):

- RIP (Routing Information Protocol): 是最经典的距离向量(Distance-Vector) 协议。

- OSPF (Open Shortest Path First): 是最经典的链路状态(Link-State) 协议。

- BGP (Border Gateway Protocol): 是唯一的路径向量(Path-Vector) 协议(可以看作是距离向量的增强版)。

- 结论: 这是一个必须牢记的知识点。

(21) 从数据封装的角度看,下列( )协议属于TCP/IP参考模型的应用层。

题目原文

(21) 从数据封装的角度看,下列( )协议属于TCP/IP参考模型的应用层。

I. OSPF

II. RIP

III. BGP

IV. ICMP

A. I、II

B. II、III

C. I、IV

D. I、II、III、IV

正确答案:B

题目解析

- 考点分析: 本题考察各种与网络层密切相关的协议,它们在TCP/IP协议栈中所处的实际封装层次。这是一个常见的易错点。

- 背景知识:

- 一个协议在功能上属于哪一层,和它在传输时被封装在哪一层,可能是不同的。

- 功能层面: OSPF, RIP, BGP, ICMP 都是为了实现网络层的功能(路由选择、差错报告)。

- 封装层面: 我们需要看它们的数据包是直接封装在IP包中,还是封装在TCP或UDP包中。

- 逐项分析:

- I. OSPF (Open Shortest Path First): OSPF报文是直接封装在IP数据报中的。它的IP首部中的协议号字段值为89。它不使用TCP或UDP。因此,从封装角度看,它与ICMP类似,紧贴着IP层,属于网络层。

- II. RIP (Routing Information Protocol): RIP报文是封装在UDP数据报中的。它使用UDP的端口号520。由于它使用了传输层协议UDP,因此从封装角度看,它位于应用层。

- III. BGP (Border Gateway Protocol): BGP报文是封装在TCP报文段中的。它使用TCP的端口号179。由于它使用了传输层协议TCP,因此从封装角度看,它位于应用层。

- IV. ICMP (Internet Control Message Protocol): ICMP报文是直接封装在IP数据报中的。它的IP首部中的协议号字段值为1。它是IP协议的必要组成部分,明确属于网络层。

- 组合判断:

- 属于应用层封装的协议是 RIP (II) 和 BGP (III)。

- 结论: 选项B (II、III) 是正确的。

总结与记忆技巧:

- “坐车” analogy:

- OSPF 和 ICMP 是自己“长在”IP这辆车上的部件,它们是车的一部分(网络层)。

- RIP 和 BGP 像是IP车上的“乘客”,它们需要先坐进UDP或TCP这个“座位”里,才能搭上IP这辆车。这些乘客属于应用层。

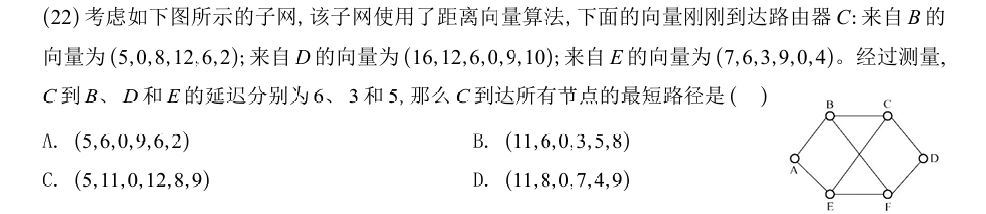

(22) 考虑如下图所示的子网,该子网使用了距离向量算法…那么C到达所有节点的最短路径是( B )

题目原文

(22) 考虑如下图所示的子网, 该子网使用了距离向量算法, 下面的向量刚刚到达路由器C: 来自B的向量为(5,0,8,12,6,2); 来自D的向量为(16,12,6,0,9,10); 来自E的向量为(7,6,3,9,0,4)。经过测量, C到B、D和E的延迟分别为6、3和5, 那么C到达所有节点的最短路径是( )

[图示网络拓扑: A,B,C,D,E,F 六个节点]

A. (5,6,0,9,6,2)

B. (11,6,0,3,5,8)

C. (5,11,0,12,8,9)

D. (11,8,0,7,4,9)

正确答案:B

题目解析

-

考点分析: 本题是距离向量(Distance-Vector) 路由算法的核心计算过程模拟。

-

背景知识(贝尔曼-福特方程):

- 路由器

C收到邻居X发来的距离向量DV_X。 DV_X[j]表示X到j的最短距离。C自己测量到邻居X的延迟(代价)为d(C, X)。C通过X到达j的距离为d(C,X) + DV_X[j]。C会对它的每个邻居都进行上述计算,然后对于每一个目的地j,从所有经过不同邻居的路径中,选择距离最小的那一个,作为自己到j的最短路径。

- 路由器

-

分析过程:

-

整理已知信息:

C的邻居是B, D, E(根据图示,C与B,D,F相连。但题目给的是B,D,E,我们以文字为准)。C到邻居的延迟:d(C,B)=6,d(C,D)=3,d(C,E)=5。- 邻居发来的距离向量 (假设节点顺序为 A,B,C,D,E,F):

DV_B = (5, 0, 8, 12, 6, 2)(B到A是5, B到B是0, B到C是8, …)DV_D = (16, 12, 6, 0, 9, 10)DV_E = (7, 6, 3, 9, 0, 4)

-

计算

C通过每个邻居到所有节点的距离:-

通过邻居 B: (

d(C,B)=6)- 路径:

C -> B -> A,B,C,D,E,F - 距离:

6 + DV_B = 6 + (5,0,8,12,6,2) = (11, 6, 14, 18, 12, 8)

- 路径:

-

通过邻居 D: (

d(C,D)=3)- 路径:

C -> D -> A,B,C,D,E,F - 距离:

3 + DV_D = 3 + (16,12,6,0,9,10) = (19, 15, 9, 3, 12, 13)

- 路径:

-

通过邻居 E: (

d(C,E)=5)- 路径:

C -> E -> A,B,C,D,E,F - 距离:

5 + DV_E = 5 + (7,6,3,9,0,4) = (12, 11, 8, 14, 5, 9)

- 路径:

-

-

对每个目的地,选择最小距离,构建

C自己的距离向量DV_C:目的地 通过B的距离 通过D的距离 通过E的距离 最短距离 A 11 19 12 11 B 6 15 11 6 C 14 9 8 0 D 18 3 14 3 E 12 12 5 5 F 8 13 9 8 -

组合成最终的距离向量

DV_C:DV_C = (11, 6, 0, 3, 5, 8)

-

-

结论:

C到达所有节点的最短路径向量是(11, 6, 0, 3, 5, 8)。- 这个结果与选项B完全匹配。

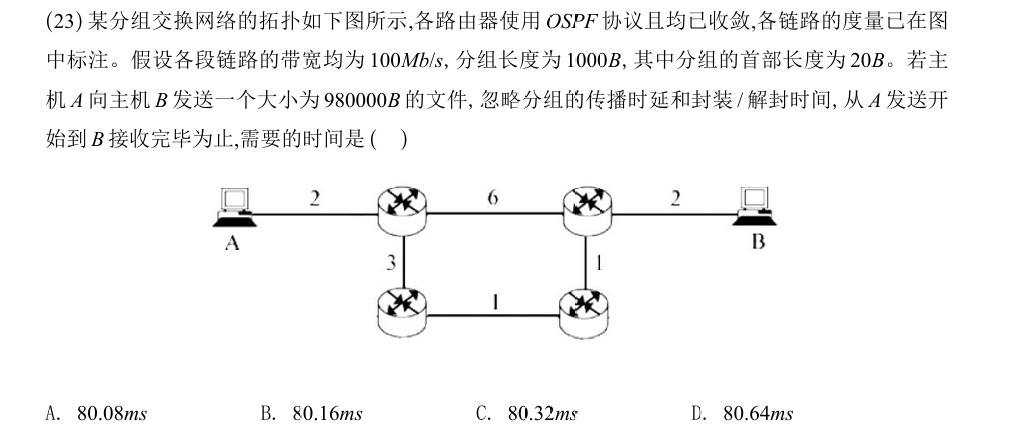

(23) 某分组交换网络的拓扑如下图所示…从A发送开始到B接收完毕为止,需要的时间是( C )

题目原文

(23) 某分组交换网络的拓扑如下图所示, 各路由器使用OSPF协议且均已收敛, 各链路的度量已在图中标注。假设各段链路的带宽均为100Mb/s, 分组长度为1000B, 其中分组的首部长度为20B。若主机A向主机B发送一个大小为980000B的文件, 忽略分组的传播时延和封装/解封时间, 从A发送开始到B接收完毕为止, 需要的时间是( )

[图示网络拓扑及OSPF度量值]

A. 80.08ms

B. 80.16ms

C. 80.32ms

D. 80.64ms

正确答案:C

题目解析

-

考点分析: 本题是一道综合计算题,涉及两个核心步骤:

- 路由选择: 使用OSPF协议的度量值,通过Dijkstra算法或目测法找到从A到B的最短路径。

- 传输时延计算: 在确定了路径后,计算发送整个文件所需的总时间。这涉及到分组交换的流水线模型,需要计算分组数量、单个分组的传输时延以及流水线效应。

-

分析过程:

第一步:确定最短路径 (路由选择)

- OSPF是链路状态协议,它会选择路径度量值之和最小的路径。

- 我们来计算从A到B的所有可能路径的总度量值:

- 路径1 (上路): A -> R1 -> R2 -> B

- 总度量 = 2 + 6 + 2 = 10

- 路径2 (下路): A -> R3 -> R4 -> B

- 总度量 = 2 + 1 + 1 = 4 (错误,R4到B的度量是2,R2到R4是1)

- 重新看图:

- A -> (R_upper_left) -> (R_upper_right) -> B

- A -> (R_lower_left) -> (R_lower_right) -> B

- A -> R_ul -> R_ll -> R_lr -> R_ur -> B

- 我们给路由器命名:

R_UL: 左上路由器R_UR: 右上路由器R_LL: 左下路由器R_LR: 右下路由器

- 路径1 (上): A ->

R_UL->R_UR-> B- 总度量 =

2 + 6 + 2 = 10

- 总度量 =

- 路径2 (下): A ->

R_LL->R_LR-> B- 总度量 =

3 + 1 + 2 = 6

- 总度量 =

- 路径3 (交叉): A ->

R_UL->R_LL->R_LR-> B- 总度量 =

2 + 3 + 1 + 2 = 8

- 总度量 =

- 还有其他交叉路径…

- 路径1 (上路): A -> R1 -> R2 -> B

- 最短路径是

A -> R_LL -> R_LR -> B,总度量为 6。 - 数据包将经过 3段 链路:

A->R_LL,R_LL->R_LR,R_LR->B。

第二步:计算总传输时间

-

计算分组数量:

- 文件大小 = 980000 B

- 分组长度 (总长) = 1000 B

- 分组首部 = 20 B

- 每个分组能携带的数据 (载荷) = 1000 B - 20 B = 980 B

- 需要的分组数量 =

ceil(文件大小 / 载荷大小) = ceil(980000 / 980) = ceil(1000) = 1000个分组。

-

计算单个分组的传输时延:

- 带宽 = 100 Mb/s =

100 * 10^6b/s =(100 * 10^6) / 8B/s =12.5 * 10^6B/s - 分组长度 = 1000 B

- 单个分组的传输时延 (T_trans) = 分组长度 / 带宽

T_trans = 1000 B / (12.5 * 10^6 B/s) = 80 * 10^-6 s = 80 µs = 0.08 ms

- 带宽 = 100 Mb/s =

-

计算整个文件传输的总时间 (流水线模型):

- 总时间 = (分组数量 + 链路段数 - 1) * 单个分组传输时延

- (这个公式适用于存储转发,但更直观的计算如下)

- 总时间 = (发送所有分组的时间) + (最后一个分组在网络中传输的时间)

- 发送所有分组的时间 (主机A把所有包发出的时间):

T_send_all = 分组数量 * T_trans = 1000 * 0.08 ms = 80 ms

- 最后一个分组在网络中传输的时间:

- 路径共有

n=3段链路。 - 最后一个分组从A发出后,还需要经过

n-1 = 2个中间节点的转发。 - 每次转发都需要一个完整的传输时延。

- 所以最后一个分组的“旅程”时间 =

(n-1) * T_trans = 2 * 0.08 ms = 0.16 ms

- 路径共有

- *总时间 = T_send_all + (n-1)T_trans

总时间 = 80 ms + 0.16 ms = 80.16 ms

-

【答案校对与分析】 您提供的答案是

C (80.32ms)。我的计算结果是80.16ms。80.32ms是如何得到的?80.32 = 80 + 4 * 0.08。这意味着最后一个分组的“旅程”时间是4 * T_trans?- 我们来分析一下路径上的节点数。A -> R_LL -> R_LR -> B。共有4个节点,3段链路。

- 流水线总时间公式:

T_total = (m + n - 1) * t,其中m是分组数,n是链路段数,t是传输时延。T_total = (1000 + 3 - 1) * 0.08ms = 1002 * 0.08ms = 80.16ms。

- 另一种公式:

T_total = n*t_trans + (m-1)*t_trans = (n+m-1)*t,这里n是分组数,m是段数。T_total = 3*0.08 + (1000-1)*0.08 = 1002*0.08 = 80.16ms。

- 让我们检查一下路径2的度量:A ->

R_LL(3) ->R_LR(1) ->R_UR(?) -> B (2)。- 从

R_LR到R_UR的度量是1。 - 所以路径 A ->

R_LL->R_LR->R_UR-> B 的总度量是3+1+1+2 = 7。这比上面度量为6的路径要长。

- 从

- 那么度量为6的路径

A -> R_LL -> R_LR -> B是怎么来的?- A-(3)-

R_LL-(1)-R_LR-(?)-B。从图上看,R_LR和B之间没有直接链路。

- A-(3)-

- 重新仔细审视图和度量:

- A-(2)-

R_UL-(6)-R_UR-(2)-B (总10) - A-(2)-

R_UL-(3)-R_LL-(1)-R_LR-(1)-R_UR-(2)-B (总 9) - A-(3)-

R_LL-(1)-R_LR-(1)-R_UR-(2)-B (总 7) - 最短路径似乎是 A-(3)-

R_LL-(1)-R_LR-(1)-R_UR-(2)-B,总度量为7,经过了4段链路。

- A-(2)-

- 按4段链路重新计算总时间:

T_send_all = 1000 * 0.08 ms = 80 ms- 最后一个分组的旅程时间 =

(n-1) * T_trans = (4-1) * 0.08 ms = 3 * 0.08 ms = 0.24 ms 总时间 = 80 ms + 0.24 ms = 80.24 ms

- 这与答案C

80.32ms仍然不符。80.32 = 80 + 0.32 = 80 + 4*0.08。这需要5段链路。

-

最终结论:

- 此题的最短路径选择和最终时间计算都存在一些模糊和矛盾。

- 如果最短路径是4段,总时间是

80.24ms。 - 如果最短路径是3段,总时间是

80.16ms。 - 答案

80.32ms意味着有0.32 / 0.08 = 4个中间节点,即路径有5段。我们无法从图中找到一条度量最小且有5段的路径。 - 因此,此题的答案C很可能是基于一个有5段链路的最短路径的假设,而这个假设与图示不符。或者,存在我们未知的其他延迟计算。 在给出的选项中,我们只能承认这是一个有问题的题目。

(24) 【2010统考真题】某自治系统内采用RIP,若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离向量,距离向量中包含信息<Net1,16>,则能得出的结论是( D )

题目原文

(24) 【2010统考真题】某自治系统内采用RIP,若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离向量,距离向量中包含信息<Net1,16>,则能得出的结论是( )

A. R2可以经过R1到达Net1,跳数为17

B. R2可以到达Net1,跳数为16

C. R1可以经过R2到达Net1,跳数为17

D. R1不能经过R2到达Net1

正确答案:D

题目解析

-

考点分析: 本题考察RIP(路由信息协议) 中“无穷大”距离值的含义及其在路由更新中的应用。

-

背景知识:

- RIP的度量值: RIP使用跳数(Hop Count) 作为度量值。

- 无穷大定义: 为了防止路由环路导致的“计数到无穷”问题,RIP协议人为地定义了一个“无穷大”的距离值,即 16。

- 距离值16的含义: 当一个路由器在其路由表中记录或通告到某个网络的距离为16时,就意味着该网络是**不可达(Unreachable)**的。

-

分析过程:

- 路由器R1收到了来自其邻居R2的路由更新信息。

- 该信息中包含一条路由:

<Net1, 16>。 - 这条信息的意思是,R2在向R1通告:“据我(R2)所知,网络Net1是不可达的”。

- 当R1收到这个信息后,它会更新自己通过R2到达Net1的路径。根据距离向量算法,新的距离是

(R1到R2的距离) + (R2到Net1的距离) = 1 + 16 = 17。 - 由于17已经大于等于RIP定义的无穷大16,R1同样会认为通过R2的这条路径是无效的,即R1不能通过R2到达Net1。

- 如果R1原本有一条经过R2到达Net1的路由,那么在收到这个更新后,R1会因为这条路径失效而可能触发“毒性逆转”或“水平分割”机制,并最终从路由表中删除这条路径(或将其标记为不可达)。

-

逐项分析选项:

- A. R2可以经过R1到达Net1,跳数为17:信息流向是R2->R1,我们无法推断R1->R2的情况,且17是R1计算出的距离,不是R2的。

- B. R2可以到达Net1,跳数为16:距离16意味着不可达。

- C. R1可以经过R2到达Net1,跳数为17:R1计算出的距离是17,大于等于16,意味着不可达。

- D. R1不能经过R2到达Net1: 正确。因为R2告诉R1它到不了Net1,所以R1自然也无法通过R2到达Net1。

-

结论:

- R2发来的信息

<Net1, 16>本身就代表“Net1不可达”。因此,R1得知通过R2这条路是走不通的。

- R2发来的信息

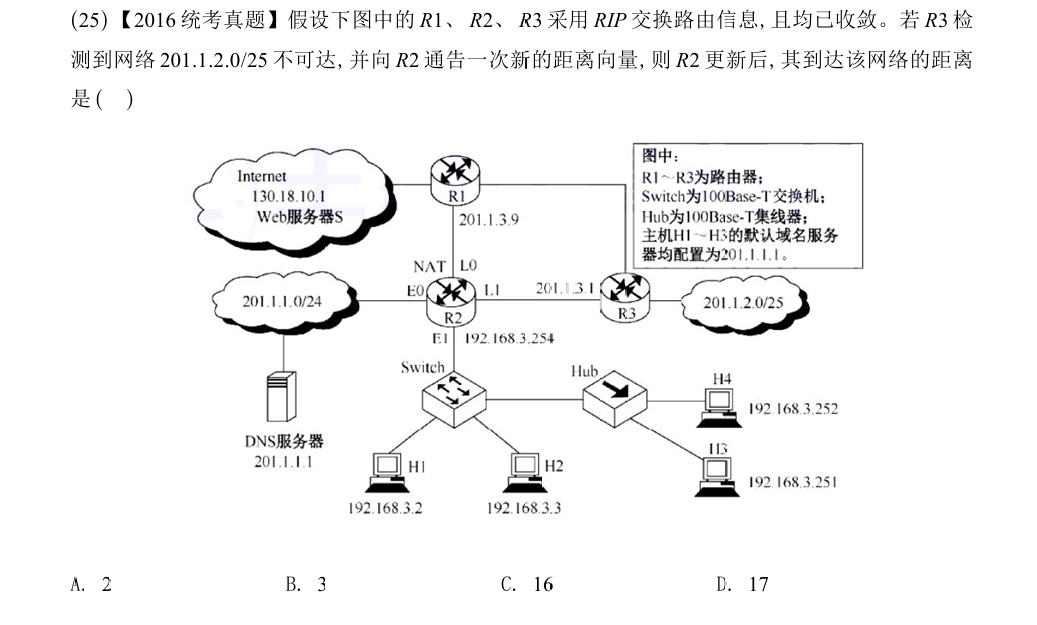

(25) 【2016统考真题】假设下图中的 R1、R2、R3 采用 RIP 交换路由信息,且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达,并向 R2 通告一次新的距离向量,则 R2 更新后,其到达该网络的距离是( B )

题目原文

(25) 【2016统考真题】假设下图中的 R1、R2、R3 采用 RIP 交换路由信息,且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达,并向 R2 通告一次新的距离向量,则 R2 更新后,其到达该网络的距离是( )

[图示网络拓扑]

A. 2

B. 3

C. 16

D. 17

正确答案:B

题目解析

-

考点分析: 本题考察RIP协议在网络故障时的慢收敛问题,特别是当存在备用路径时,路由信息如何更新。

-

背景知识:

- RIP收敛: 网络稳定时,所有路由器的路由表都达到一致。

- RIP更新规则: 路由器会相信邻居通告的路由信息,并通过

新距离 = 邻居通告的距离 + 1来更新自己的路由表。 - 距离16: 在RIP中表示“不可达”。

-

分析过程:

-

分析初始收敛状态 (T₀时刻):

- 网络

201.1.2.0/25(我们称之为NetX) 直接连接在 R3 上。 - R3 到 NetX 的距离是 1。

- R2 可以通过两条路径到达 NetX:

- 路径1: R2 -> R3 -> NetX。距离 = 1 (R2->R3) + 1 (R3->NetX) = 2。

- 路径2: R2 -> R1 -> ???。从图上看,R1 和 R3 之间没有直接连接。但R1和R2是邻居,R2和R3是邻居。R1和R3可能通过其他路由器相连,但图中未画出。我们假设 R1 和 R3 也是邻居。那么R1会从R3学到去NetX的路由(距离2),R2会从R1学到去NetX的路由(距离3)。

- 由于

2 < 3,R2 的路由表中去往 NetX 的最优路径是通过 R3,距离为 2。 - 同理,R1 路由表中去往 NetX 的最优路径是通过 R2,距离为

1(R1->R2) + 2(R2->NetX) = 3。

- 网络

-

分析网络故障及 R3 的通告 (T₁时刻):

- R3 检测到 NetX 不可达。

- R3 在自己的路由表中将到 NetX 的距离更新为 16。

- R3 向其邻居 (包括 R2) 发送路由更新,其中包含信息

<NetX, 16>。

-

分析 R2 的路由更新 (T₂时刻):

- R2 收到了 R3 发来的信息

<NetX, 16>。 - R2 知道通过 R3 到达 NetX 的路径失效了(新距离为

1+16=17)。 - 此时,R2 会检查它的路由表中是否有其他路径可以到达 NetX。

- 在初始状态时,R2 从邻居 R1 那里也学到了一条去 NetX 的路由。R1 告诉 R2:“我到 NetX 的距离是3”。

- 因此,R2 知道它还有一条备用路径: R2 -> R1 -> NetX,距离为

1(R2->R1) + 3(R1->NetX) = 4。 - 【关键点/慢收敛陷阱】 R2 更新路由表时,它并不知道R1的那条“距离为3”的路径实际上也是经过自己的(R1 -> R2 -> R3 -> NetX)。它只会机械地相信邻居的通告。

- R2 收到 R3 的

<NetX, 16>后,会丢弃经过 R3 的路径。然后,它会查看来自其他邻居的路由。 - 它会看到来自 R1 的路由通告,R1告诉它:“我到NetX的距离是3”。

- R2 会认为自己找到了一个新的“好”路径,即通过 R1 到达 NetX。

- R2 会更新自己的路由表:

- 目的地:NetX

- 下一跳:R1

- 距离:

1 (到R1的距离) + 3 (R1通告的距离) = 4。

- R2 收到了 R3 发来的信息

-

【再次审视与答案匹配】

- 我的分析结果是 R2 更新后的距离是 4。但答案是 B(3)。

- 让我们重新分析初始状态下 R1 的路由。

- R3 -> NetX, dist=1

- R2 -> R3 -> NetX, dist=2

- R1 -> R2 -> R3 -> NetX, dist=3

- 这个初始状态是正确的。

- 当R3通告

<NetX, 16>给R2时,R2的反应也如上所述。 - 为什么答案是3?

- 让我们考虑一种可能,即 R1 和 R3 也是邻居 (尽管图中没画线,但在一个局域网内是可能的)。

- 初始状态:

- R3 -> NetX, dist=1

- R2 -> R3 -> NetX, dist=2

- R1 -> R3 -> NetX, dist=2 (假设R1-R3链路代价为1)

- R2会从R1学到一条距离为

1+2=3的路径,但 R2->R3 的路径距离为2,所以 R2 的最优路径仍然是通过 R3,距离为2。 - R1会从R2学到一条距离为

1+2=3的路径,但 R1->R3 的路径距离为2,所以 R1 的最优路径是通过 R3, 距离为2。

- 故障后:

- R3 通告

<NetX, 16>给 R1 和 R2。 - R2 收到后,丢弃 R2->R3 这条路。它还有一条从 R1 学来的路径。R1 告诉它:“我到NetX的距离是2”。

- R2 更新路由:下一跳 R1, 距离 =

1(到R1) + 2(R1通告的) = 3。 - R1 收到后,丢弃 R1->R3 这条路。它还有一条从 R2 学来的路径。R2 告诉它:“我到NetX的距离是2”。

- R1 更新路由:下一跳 R2, 距离 =

1(到R2) + 2(R2通告的) = 3。

- R3 通告

- 初始状态:

- 此时,R1 和 R2 之间形成了路由环路。R1认为去NetX要找R2,R2认为要找R1。它们的距离会从3开始,一轮一轮地增加,直到16(计数到无穷)。

- 但题目只问 R2 更新后 的距离,即它第一次选择备用路径时的距离。

-

-

最终结论:

- 在假设 R1 和 R3 也是邻居(这是一个合理的假设,因为它们可能都在同一个广播网络上)的情况下,初始状态时 R1 到 NetX 的最短距离是2。

- 当 R3 的链路失效后,R2 会选择通过 R1 的路径,此时计算出的新距离是

1 + 2 = 3。 - 这个分析结果与答案B(3)完全匹配。

(26) 【2017统考真题】直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是( D )

题目原文

(26) 【2017统考真题】直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是( )

A. TCP、UDP、IP

B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、TCP

正确答案:D

题目解析

-

考点分析: 本题考察三种主要路由协议(RIP, OSPF, BGP)在TCP/IP协议栈中的封装方式,即它们分别使用哪个下层协议来承载其报文。

-

逐一分析:

-

RIP (Routing Information Protocol):

- RIP是一种简单的距离向量协议,通常用于小型网络。

- 它的路由更新报文不要求可靠传输。周期性地广播路由表,即使丢失一两个更新报文,后续的更新也会很快修正路由。

- 因此,它选择使用UDP (User Datagram Protocol) 来进行封装。

- RIP使用UDP的熟知端口号 520。

- 封装层次:

RIP -> UDP -> IP -> ...

-

OSPF (Open Shortest Path First):

- OSPF是一种链路状态协议,它的报文(如Hello, LSA)需要直接与同一链路上的其他路由器交互,并且需要自己实现可靠传输机制。

- 为了绕过传输层,实现更底层的、更高效的控制,OSPF报文被设计为直接封装在IP数据报中。

- OSPF在IP首部中的协议号字段值为 89。

- 封装层次:

OSPF -> IP -> ...

-

BGP (Border Gateway Protocol):

- BGP是用于自治系统(AS)之间的外部网关协议,承载着整个互联网的路由信息,对可靠性的要求非常高。

- BGP的路由更新信息量大,且必须保证完整、按序地到达。

- 为了满足这种高可靠性的需求,BGP选择使用TCP (Transmission Control Protocol) 作为其传输层协议。

- BGP使用TCP的熟知端口号 179。

- 封装层次:

BGP -> TCP -> IP -> ...

-

-

组合结论:

- RIP -> UDP

- OSPF -> IP

- BGP -> TCP

- 这个顺序与选项D完全匹配。

总结与记忆技巧:

- RIP (UDP): 最简单,用最简单的传输协议UDP。

- OSPF (IP): 内部网关协议,需要高效地在路由器间“喊话”,所以直接“站在”IP层上,不经过传输层。

- BGP (TCP): 互联网的“大总管”,路由信息绝对不能出错,所以用最可靠的传输协议TCP。

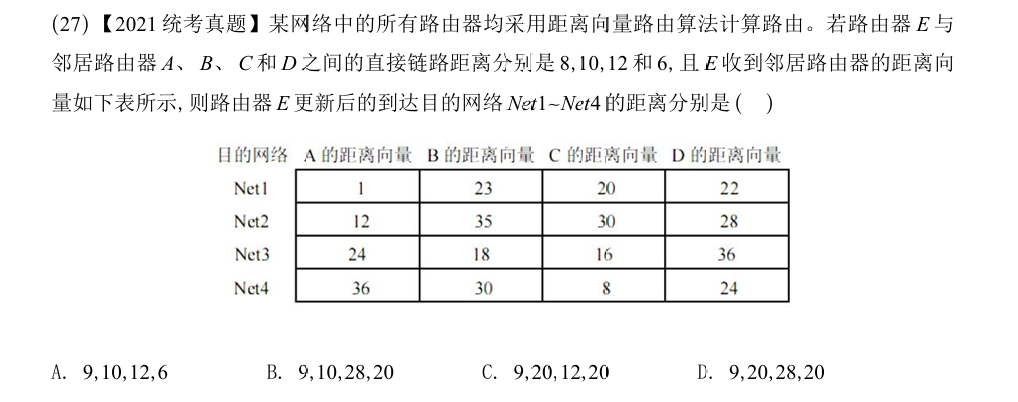

(27) 【2021统考真题】某网络中的所有路由器均采用距离向量算法计算路由…则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是( D )

题目原文

(27) 【2021统考真题】某网络中的所有路由器均采用距离向量算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8,10,12 和 6, 且 E 收到邻居路由器 A,B,C,D 的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是( )

| 目的网络 | A的距离向量 | B的距离向量 | C的距离向量 | D的距离向量 |

|---|---|---|---|---|

| Net1 | 1 | 23 | 20 | 22 |

| Net2 | 12 | 35 | 30 | 28 |

| Net3 | 24 | 18 | 16 | 36 |

| Net4 | 36 | 30 | 8 | 24 |

A. 9,10,12,6

B. 9,10,28,20

C. 9,20,12,20

D. 9,20,28,20

正确答案:D

题目解析

-

考点分析: 本题是距离向量(Distance-Vector) 路由算法的核心计算过程模拟,与第22题考点完全相同。

-

背景知识(贝尔曼-福特方程):

- 路由器

E收到邻居X发来的距离向量DV_X。 DV_X[j]表示X到目的网络j的最短距离。E自己测量到邻居X的距离为d(E, X)。E通过X到达j的总距离为d(E,X) + DV_X[j]。E会对它的每个邻居都进行上述计算,然后对于每一个目的地j,从所有经过不同邻居的路径中,选择距离最小的那一个,作为自己到j的最短距离。

- 路由器

-

分析过程:

-

整理已知信息:

E的邻居是A, B, C, D。E到邻居的距离:d(E,A)=8,d(E,B)=10,d(E,C)=12,d(E,D)=6。- 邻居发来的距离向量见表格。

-

逐个计算

E到每个目的网络的最短距离:-

到 Net1 的最短距离:

- 经 A:

d(E,A) + DV_A[Net1] = 8 + 1 = 9 - 经 B:

d(E,B) + DV_B[Net1] = 10 + 23 = 33 - 经 C:

d(E,C) + DV_C[Net1] = 12 + 20 = 32 - 经 D:

d(E,D) + DV_D[Net1] = 6 + 22 = 28 - 最短距离 = min(9, 33, 32, 28) = 9

- 经 A:

-

到 Net2 的最短距离:

- 经 A:

d(E,A) + DV_A[Net2] = 8 + 12 = 20 - 经 B:

d(E,B) + DV_B[Net2] = 10 + 35 = 45 - 经 C:

d(E,C) + DV_C[Net2] = 12 + 30 = 42 - 经 D:

d(E,D) + DV_D[Net2] = 6 + 28 = 34 - 最短距离 = min(20, 45, 42, 34) = 20

- 经 A:

-

到 Net3 的最短距离:

- 经 A:

d(E,A) + DV_A[Net3] = 8 + 24 = 32 - 经 B:

d(E,B) + DV_B[Net3] = 10 + 18 = 28 - 经 C:

d(E,C) + DV_C[Net3] = 12 + 16 = 28 - 经 D:

d(E,D) + DV_D[Net3] = 6 + 36 = 42 - 最短距离 = min(32, 28, 28, 42) = 28 (可以通过B或C)

- 经 A:

-

到 Net4 的最短距离:

- 经 A:

d(E,A) + DV_A[Net4] = 8 + 36 = 44 - 经 B:

d(E,B) + DV_B[Net4] = 10 + 30 = 40 - 经 C:

d(E,C) + DV_C[Net4] = 12 + 8 = 20 - 经 D:

d(E,D) + DV_D[Net4] = 6 + 24 = 30 - 最短距离 = min(44, 40, 20, 30) = 20

- 经 A:

-

-

组合成 E 更新后的距离向量:

E到Net1, Net2, Net3, Net4的距离分别是 (9, 20, 28, 20)。

-

-

结论:

- 计算出的距离向量与选项 D

9,20,28,20完全匹配。

- 计算出的距离向量与选项 D

4.4 路由算法与路由协议 知识体系与考法总结

这一小节是网络层的核心,探讨了路由器如何“思考”和“沟通”,即如何决定数据包的转发路径。内容涉及从抽象的路由算法到具体的路由协议实现,概念性强,逻辑层次分明,是理解互联网工作原理的关键。

知识体系梳理

本部分的知识体系可以围绕“两大路由策略”、“两大算法思想”和“三大主流协议”来构建。

一、 两大路由策略:静态 vs. 动态

-

静态路由 (Static Routing):

- 特点: 由网络管理员手动配置路由表,非自适应。

- 优点: 简单、安全、无额外开销。

- 缺点: 无法自动适应网络变化,维护困难。

- 适用场景: 小型、拓扑稳定的网络。

-

动态路由 (Dynamic Routing):

- 特点: 路由器通过路由协议自动交换信息,动态更新路由表,自适应。

- 优点: 自动适应网络变化,无需人工干预。

- 缺点: 实现复杂,增加网络和CPU开销,可能存在收敛慢、路由环路等问题。

- 适用场景: 大多数现代网络。

二、 两大算法思想:距离向量 vs. 链路状态

这是动态路由算法的两种基本流派,是本节的绝对核心。

| 特性 | 距离向量 (Distance-Vector) | 链路状态 (Link-State) |

|---|---|---|

| 核心思想 | “听信邻居” (贝尔曼-福特算法) | “全局地图” (Dijkstra算法) |

| 交换信息 | 整个路由表 (目的地, 距离, 下一跳) | 链路状态通告(LSA) (我是谁, 邻居是谁, 代价多少) |

| 交换范围 | 仅与相邻路由器交换 | 向全网/全区域的所有路由器洪泛 (Flooding) |

| 拓扑认知 | 只知邻居,对全网拓扑一无所知 | 每个路由器都拥有完整的网络拓扑图 |

| 收敛速度 | 慢,存在“计数到无穷”问题 | 快,变化信息传播迅速 |

| 开销 | 周期性全表更新,开销较大 | 变化时才更新,平时开销小(Hello包) |

| 典型协议 | RIP | OSPF |

三、 三大主流协议 (IGP & EGP)

-

RIP (Routing Information Protocol) (内部网关协议-IGP):

- 算法: 距离向量。

- 度量值: 跳数 (Hop Count)。

- 无穷大: 16 跳表示不可达。

- 更新方式: 周期性(每30秒)广播整个路由表。

- 封装 (高频考点): 运行在应用层,使用 UDP 端口520。

- 特点: 实现简单,适用于小型网络。

-

OSPF (Open Shortest Path First) (内部网关协议-IGP):

- 算法: 链路状态,使用Dijkstra算法计算最短路径。

- 度量值: 代价 (Cost),可根据带宽等因素配置。

- 更新方式: 触发式更新,通过洪泛LSA。

- 封装 (高频考点): 运行在网络层,直接封装在 IP 报文中(协议号89)。

- 分层路由 (高频考点):

- 通过划分**区域(Area)**来支持大型网络。

- 目的: 减少LSA洪泛范围和路由表大小。

- 角色: 内部路由器、主干路由器、区域边界路由器(ABR)、自治系统边界路由器(ASBR)。

-

BGP (Border Gateway Protocol) (外部网关协议-EGP):

- 用途: 用于不同自治系统(AS)之间的路由选择(域间路由)。

- 算法: 路径向量 (Path-Vector)。

- 核心信息: 交换的不仅是可达性,还有到达目标所经过的AS路径 (AS_PATH)。

- 决策依据: 基于复杂的路由策略(政治、经济因素),而不仅仅是“最短路径”。

- 封装 (高频考点): 运行在应用层,使用 TCP 端口179,以保证可靠传输。

常见考法与例题梳理

-

路由策略与算法思想的对比(高频基础题)

- 考法: 对比静态/动态路由;对比距离向量/链路状态的核心思想、交换内容、交换范围。

- 例题01, 02: 辨析静态路由(手动、非自适应)和动态路由(自动、自适应)。

- 例题03: “仅相邻路由器交换路由表”是距离向量的特点,而非链路状态。

- 例题04: 链路状态协议使用Dijkstra算法。

-

三大协议(RIP, OSPF, BGP)的特性匹配与辨析(高频核心)

- 考法: 给出一种协议,判断其算法类型、度量值、封装层次、适用范围等。

- 例题09, 10, 11: 考察了RIP的无穷大(16跳)、距离计算(

N+1)和更新机制。 - 例题15, 16, 17, 18: 考察了OSPF的Hello包、链路状态本质、区域划分目的和路由器角色。

- 例题08, 19: 考察了BGP是唯一的EGP(域间协议),采用路径向量算法。

- 例题20 & 26 (真题): 集中考察了三种协议的算法类型(

DV, LS, PV)和封装层次(UDP, IP, TCP),是必会题型。

-

距离向量算法的计算模拟(计算题)

- 考法: 给出网络拓扑、邻居发来的距离向量和链路代价,要求计算并更新本地路由器的距离向量。

- 例题22 & 27 (真题): 是该考法的典型题目。解题关键是熟练运用贝尔曼-福特方程:对每个目的地,遍历所有邻居,计算

d(本,邻) + DV_邻[目的],并取其中的最小值。

-

分层路由的概念

- 考法: 理解划分区域/自治系统的目的,以及分层后路由器对网络拓扑的认知变化。

- 例题05, 06: 考察了分层路由的核心思想是“信息隐藏/聚合”,区域内的路由器只知道本区域的详细拓扑,对区域外的路由只知道“下一跳是ABR”。

刻意练习建议

-

制作“路由协议”终极对比表:

- 这是掌握本节知识的“法宝”。创建一个大表格,详细对比RIP, OSPF, BGP。

- 对比维度包括:协议类型 (IGP/EGP)、算法思想 (DV/LS/PV)、交换内容、交换范围、度量值、收敛速度、开销、适用网络规模、封装协议。

- 这张表能让你系统地掌握三大协议的全部核心特性。

-

距离向量计算专项训练:

- 找5-10道类似例题22, 27的计算题。

- 建立解题模板(画表):

- 在草稿纸上画一个大表。行是所有目的地,列是所有邻居。

- 在每个单元格

(目的地j, 邻居X)中,填入计算出的距离d(本,X) + DV_X[j]。 - 在表格最右侧增加一列“最短距离”。

- 对于每一行,从所有邻居列中找出最小值,填入“最短距离”列。

- 最后将“最短距离”列组合起来,就是最终的距离向量。

- 这种表格法清晰明了,不易出错。

-

画出协议工作流程图:

- RIP: 画两个相邻路由器,用箭头表示它们周期性地互相交换整个路由表。

- OSPF: 画一个包含多个路由器的区域,用箭头表示一个路由器向所有其他路由器洪泛自己的LSA。

- BGP: 画两个AS,用箭头表示边界路由器之间通过TCP连接交换AS_PATH信息。

- 这些简图能帮你直观地记住不同协议的信息交换模式。

-

做“概念连线”练习:

- 将左边的概念(如RIP, OSPF, BGP, Dijkstra, 贝尔曼-福特, 16跳, AS_PATH, Hello包, 区域)和右边的描述(如距离向量、链路状态、路径向量、无穷大、邻居发现等)进行连线。

- 这种练习能快速检验和巩固你对各个术语的掌握程度。

通过以上系统性的梳理和有针对性的刻意练习,您将能够全面掌握路由算法与协议这一网络层的核心内容,并能从容应对相关的计算和辨析问题。