输出端口原理图分析

主要分析两个输出端口的原理图:

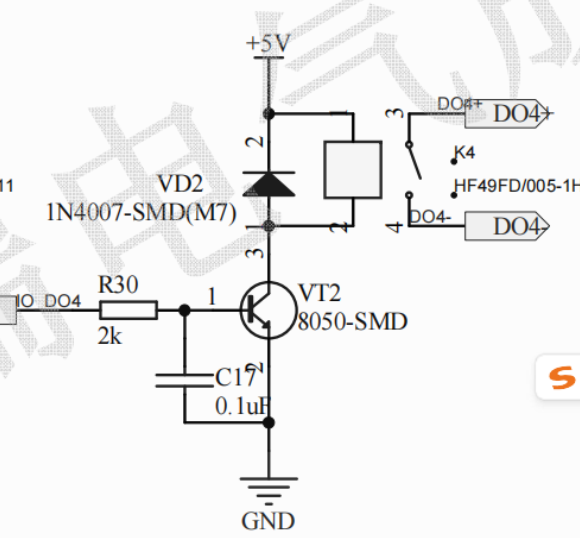

一、“三极管直接驱动” 型输出(如 DO3、DO4 电路)

以 DO4电路为例,元件包括:NPN 三极管 VT1(8050)、续流二极管 VD1(1N4007)、基极限流电阻 R29(2kΩ)、去耦电容 C16(0.1μF)、负载(DO3 相关输出模块)。

工作原理:

- 当IO_DO4 为高电平时:电流经 R29 流入 VT1 基极,VT1 饱和导通(集电极 - 发射极间近似短路)。+5V 电源通过 VT1 向负载供电,实现 “DO4 输出有效”。

- 当IO_DO4 为低电平时:VT1 基极无足够电流,VT1 截止(集电极 - 发射极间近似开路),负载失电,“DO4输出无效”。

元件辅助作用:

- VD1(1N4007):续流二极管。若负载为感性负载(如小型线圈),断电时会产生反向电动势,VD1 为其提供泄放回路,防止反向电动势击穿 VT1。

- C16(0.1μF):去耦电容。滤除基极的高频干扰,使 VT1 开关更稳定。

- R29(2kΩ):基极限流电阻。限制 VT1 基极电流,确保三极管工作在 “饱和 / 截止” 状态(避免线性区功率损耗过大)。

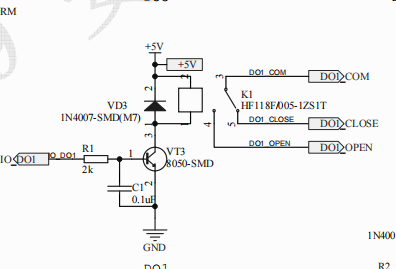

二、“三极管驱动继电器” 型输出(如带 HF118F 继电器的电路)

以 DO1 相关电路为例,元件包括:NPN 三极管 VT3(8050)、续流二极管 VD3(1N4007)、基极限流电阻 R1(2kΩ)、去耦电容 C1(0.1μF)、继电器 K1(HF118F/015-1ZS1T)。

工作原理:

- 当IO_DO1 为高电平时:电流经 R1 流入 VT3 基极,VT3 饱和导通。+5V 电源通过 VT3 为继电器 K1 的线圈供电,线圈得电后触点动作(如 “DO1_COM 与 DO1_CLOSE 闭合” 或 “DO1_COM 与 DO1_OPEN 切换”,取决于继电器触点类型),实现大功率 / 隔离式输出控制。

- 当IO_DO1 为低电平时:VT3 截止,继电器线圈失电,触点恢复初始状态。

元件辅助作用:

- VD3(1N4007):续流二极管。继电器线圈是典型的感性负载,断电时产生的反向电动势通过 VD3 泄放,保护 VT3 不被击穿。

- C1(0.1μF):去耦电容,滤除基极干扰,稳定 VT3 开关过程。

- R1(2kΩ):基极限流电阻,控制 VT3 基极电流,确保饱和 / 截止工作状态。

- 继电器 K1:实现 “小信号控制大功率 / 隔离输出”。继电器触点可承受更高电压 / 电流,且机械触点天然隔离,适合控制外部强电设备(如电机、电源回路)或需要隔离的场合。

两类输出的核心区别

- 「三极管直接驱动」:适用于低功率、小信号的电子负载(如 LED、小模块供电),响应速度快,但负载能力弱、无隔离。

- 「三极管驱动继电器」:适用于大功率、需隔离的场景(如控制外部设备电源、电机),负载能力强且隔离,但响应速度受继电器机械动作限制(毫秒级)