Linux进程第八讲——进程状态全景解析(二):从阻塞到消亡的完整生命周期

Linux进程第八讲——进程状态全景解析(二):从阻塞到消亡的完整生命周期

上一篇我们初步认识了进程的运行态(R)和阻塞态的基础形式,而Linux的进程状态体系远比这复杂。实际系统中,进程会根据不同的资源等待场景、系统干预方式呈现出更多状态——可中断的浅度睡眠(S)、不可中断的深度睡眠(D)、可手动控制的暂停(T),以及最终的消亡(X)。这些状态并非孤立存在,而是构成了进程从创建到终止的完整生命周期。本文将通过具体场景、生动比喻和实操案例,带大家彻底理解这些状态的本质与关联。

一、S态:最常见的阻塞状态(可中断睡眠)

在Linux系统中,如果你用ps或top命令查看进程状态,会发现大多数进程都处于S态(Sleeping)。这种状态是进程最“日常”的阻塞形式,对应操作系统理论中的“可中断阻塞”——进程因等待某种资源(如键盘输入、网络数据、定时事件)而暂停运行,且可以被外部信号唤醒。

1.1 S态的直观感受:从代码到现象

要理解S态,最直接的方式是观察进程等待资源时的状态变化。比如下面这段简单的C程序,它会等待用户从键盘输入一个数字:

#include <stdio.h>

int main() {int a;printf("Enter a number: ");scanf("%d", &a); // 等待键盘输入printf("You entered: %d\n", a);return 0;

}

编译并运行程序后,进程会卡在scanf处,等待用户输入。此时用ps axj | grep a.out(假设程序名为a.out)查看状态,会发现其状态为S+:

S表示可中断睡眠态;+表示进程在前台终端运行。

这种状态的本质是:进程需要的资源(键盘输入)尚未就绪,因此主动放弃CPU,进入键盘设备的等待队列。此时进程不占用CPU时间,直到用户输入数据(资源就绪),才会被唤醒并回到运行队列(R态)。

1.2 为什么S态如此普遍?

S态之所以是系统中最常见的状态,源于一个核心事实:进程大部分时间都在等待资源。CPU的速度是纳秒级,而外设(键盘、磁盘、网络)的响应速度是毫秒级甚至秒级,两者相差百万倍。这意味着进程在执行完短暂的计算后,往往需要等待外设准备数据——这个等待过程就表现为S态。

比如我们日常使用的bash终端:当你在命令行输入ls后,bash进程会执行命令并显示结果;但在你输入下一条命令前,bash进程会一直处于S态,等待键盘输入。用ps aux | grep bash查看,几乎所有bash进程的状态都是S,这正是因为它们大部分时间都在等待用户操作。

再比如网络程序:当一个进程调用recv函数接收网络数据时,如果此时没有数据到达,进程会进入S态,等待网卡收到数据后唤醒。这种“等待-唤醒”机制避免了进程空占CPU,极大提高了系统资源利用率。

1.3 S态的“可中断性”:信号的作用

S态被称为“可中断睡眠”,核心在于它能响应外部信号。比如一个处于S态的进程(如上述等待键盘输入的程序),即使资源未就绪,也可以被kill命令终止:

- 运行等待输入的程序,记录其PID(假设为1234);

- 在另一个终端执行

kill 1234,发送SIGTERM信号; - 原程序会立即退出,不再等待输入。

这种特性让S态进程具备灵活性:当用户需要终止一个“卡住”的进程(如等待不存在的网络数据)时,无需等待资源就绪,直接发送信号即可。这也是S态与后面要讲的D态的核心区别。

二、D态:守护数据安全的深度睡眠(磁盘休眠)

如果说S态是“灵活的等待”,那么D态(Disk Sleep)就是“固执的等待”。这种状态被称为“深度睡眠”或“不可中断睡眠”,进程一旦进入D态,就像拿到了“免死金牌”——不响应任何信号,即使操作系统也无法强制杀死它。D态的设计,源于对数据一致性的极致守护。

2.1 为什么需要D态?一个银行数据丢失的故事

要理解D态的必要性,我们可以通过一个极端场景展开:

某银行系统有一个进程,正在向机械磁盘写入1GB的用户转账数据(包含上百万条交易记录)。整个过程如下:

- 进程调用

fwrite,将1GB数据交给操作系统,请求写入磁盘; - 机械磁盘的读写速度远慢于内存(机械臂寻道需要毫秒级时间),因此磁盘先接收数据,告知进程“请等待,写完后通知你”;

- 进程进入等待状态,此时若按S态的逻辑,它会加入磁盘的等待队列,处于可中断睡眠;

- 恰在此时,系统内存资源告急,大量进程争抢内存,操作系统为避免崩溃,开始按优先级杀死进程——这个等待磁盘的银行进程被判定为“低优先级”,被强制终止;

- 磁盘不知道进程已死,仍在缓慢写入数据。写到500MB时,磁盘发现空间不足,无法继续写入,转头想通知进程“写入失败”,却发现进程早已消失;

- 磁盘无法处理这种“无人接收结果”的情况,只能丢弃已写入的500MB数据。最终,上百万条转账记录部分丢失,造成巨大损失。

这个故事暴露了一个致命问题:关键IO操作(如磁盘写入)的等待过程若被中断,会导致数据一致性破坏。操作系统的职责是“保证系统不崩溃”,但杀死关键进程可能引发更严重的数据灾难;磁盘的职责是“执行IO”,但它无法判断进程是否存活;进程的职责是“处理IO结果”,但它无法抵抗操作系统的杀死指令。

2.2 D态的解决方案:给关键IO上“安全锁”

为解决上述问题,Linux设计了D态:当进程等待磁盘IO(或其他关键硬件操作)时,将其状态设为D态,此时进程不响应任何信号(包括kill -9),只有IO操作完成后,才会自动退出D态。

我们可以用“快递签收”的场景理解D态:

- 你(进程)让快递员(磁盘)送一份重要合同(数据),并要求必须当面签收(等待IO结果);

- 等待期间,即使有人(操作系统)让你去做其他事(发送杀死信号),你也会拒绝——因为你必须确认合同是否安全送达;

- 只有快递员回来告诉你“已签收”(IO成功)或“无法送达”(IO失败),你才会结束等待(退出D态)。

这种“死等结果”的设计看似僵硬,却是保障数据一致性的唯一方式。在银行、金融等对数据安全性要求极高的场景中,D态是不可替代的“安全锁”。

2.3 D态的特性与风险

D态的核心特性是“不可中断”,具体表现为:

- 不响应任何信号:即使发送

kill -9(Linux中唯一无法捕获的强制杀死信号),D态进程也会忽略; - 只能被IO唤醒:只有当等待的磁盘IO完成(成功或失败),磁盘驱动会通知内核,进程才会从D态切换回R态或S态;

- 持续时间短:正常情况下,磁盘IO完成后D态会立即消失(毫秒到秒级),若D态持续时间过长,往往意味着硬件故障(如磁盘坏道、接触不良)。

D态虽然保障了数据安全,但也存在风险:

- 若D态进程因硬件故障(如磁盘断电)无法退出,会长期占用系统资源;

- 系统中出现多个D态进程,往往意味着磁盘IO压力已达极限,系统响应会显著变慢,甚至“假死”;

- 极端情况下,只能通过物理断电重启解决,但这可能导致未完成的IO数据丢失。

2.4 如何观察D态?

D态通常持续时间很短,普通场景下难以观察。我们可以用dd命令模拟高IO压力,触发D态:

- 准备环境:若使用机械磁盘(HDD)可直接操作;若为固态硬盘(SSD),可用USB 2.0 U盘(速度较慢)模拟;

- 执行高IO操作:向U盘写入大文件(假设U盘挂载点为

/mnt/usb):dd if=/dev/zero of=/mnt/usb/bigfile bs=100M count=20 # 写入2GB数据 - 查看状态:在另一个终端用

ps axj | grep dd查看,dd进程的状态会显示为D+(D表示磁盘休眠,+表示前台运行)。

此时,即使执行kill -9 <dd进程PID>,进程也不会退出,直到写入完成或IO出错。

三、T态:可手动控制的暂停状态(Stop)

T态(Stop)是一种特殊的“非运行状态”,它既不是等待资源的阻塞,也不是进程的自然终止,而是外部信号强制暂停的结果。T态就像给进程按下“暂停键”,可通过信号随时恢复运行,核心用途是进程控制(如调试、临时暂停任务)。

3.1 T态的触发与恢复

T态的控制完全依赖Linux的信号机制,最关键的两个信号是:

SIGSTOP(19号信号):将进程暂停,进入T态;SIGCONT(18号信号):将进程从T态恢复,继续运行。

我们通过一个循环程序实操T态的切换:

- 编写程序:创建

stop_demo.c,每秒打印一次PID:#include <stdio.h> #include <unistd.h> int main() {while (1) {printf("Running... PID: %d\n", getpid());sleep(1);}return 0; } - 编译运行:

gcc -o stop_demo stop_demo.c && ./stop_demo; - 暂停进程:在另一个终端找到进程PID(假设为5678),发送

SIGSTOP:

此时程序停止输出,用kill -19 5678ps查看状态为T+(T表示暂停,+表示前台); - 恢复进程:发送

SIGCONT信号:

程序会继续输出,状态恢复为kill -18 5678S+(因sleep进入可中断睡眠)。

3.2 T态的两种形式:大T与小t

Linux中T态分为两种,实际使用中无需严格区分:

- 大T(T):普通暂停,由

SIGSTOP信号触发,如上述用kill -19暂停的进程; - 小t(t):追踪暂停(tracing stop),由调试工具(如gdb)触发,进程处于被调试状态。

最典型的小t场景是gdb调试:

- 编译带调试信息的程序:

gcc -g -o debug_demo stop_demo.c; - 用gdb启动并设置断点:

gdb ./debug_demo (gdb) b main # 在main函数入口设断点 (gdb) run # 运行程序 - 程序在断点处暂停,用

ps查看状态为t(小t),表示进程被gdb追踪暂停; - 执行

(gdb) continue,程序继续运行,状态恢复为R+或S+。

这种“断点暂停”机制,本质是gdb通过ptrace系统调用向目标进程发送暂停信号,使其进入T态,从而实现单步调试、变量查看等功能。

3.3 T态与S态的核心区别

T态和S态都表现为“进程不运行”,但本质截然不同:

- S态是“主动等待”:进程因需要资源(如键盘输入)而主动进入等待队列,资源就绪后会自动唤醒;

- T态是“被动暂停”:进程无需等待资源,而是因外部信号(如

SIGSTOP、gdb断点)被强制暂停,必须通过SIGCONT信号恢复。

比如:bash进程在等待命令输入时处于S态(主动等待资源);而用kill -19暂停bash后,它处于T态(被动接受控制)。这种区别让T态成为进程管理的重要工具——我们可以通过信号随时暂停或恢复进程,而不依赖资源状态。

四、X态:转瞬即逝的死亡状态(Dead)

X态(Dead)是进程生命周期的终点,表示进程已终止运行,所有资源等待回收。但与其他状态不同,X态是“过渡态”,持续时间极短(微秒级),普通用户用ps根本无法捕捉到——它更像是进程“消亡前的最后一口气”。

4.1 X态的本质:资源回收的“最后一步”

当进程满足以下条件时,会进入X态:

- 正常执行完

main函数,返回退出码; - 被信号终止(如

kill -9、Ctrl+C); - 调用

exit或_exit主动退出。

进入X态后,进程并非立即消失,而是操作系统进行“资源回收”的过程:

- 释放内存:回收进程的代码段、数据段、堆、栈等地址空间;

- 关闭文件:关闭所有打开的文件描述符(如日志文件、网络套接字);

- 清理PCB:将进程控制块(

struct task_struct)从运行队列/等待队列中移除,标记为“待回收”; - 通知父进程:向父进程发送

SIGCHLD信号,告知“子进程已退出”。

当所有资源回收完成,进程的PCB被销毁,X态也随之消失。整个过程快到人类无法感知——就像你关闭一个应用,从“窗口消失”到“资源完全释放”的瞬间,就是X态的存在时间。

4.2 X态与僵尸态(Z)的区别

很多人会混淆X态和僵尸态(Z),但两者本质不同:

- X态是“正常消亡”:进程已终止,资源正在回收或已回收,PCB即将销毁;

- Z态是“异常残留”:进程已终止,但父进程未调用

wait/waitpid回收其PCB,导致PCB长期存在(内存泄漏风险)。

用一个比喻理解:

- X态像“人去世后,家属及时办理销户、遗产处理”,一切按流程结束;

- Z态像“人去世后,家属未办理任何手续,户籍信息长期保留”,造成资源浪费。

系统中若存在大量Z态进程,需检查父进程是否正确处理了子进程退出(未调用wait系列函数);而X态是正常流程,无需干预。

五、进程状态的完整生命周期与关联

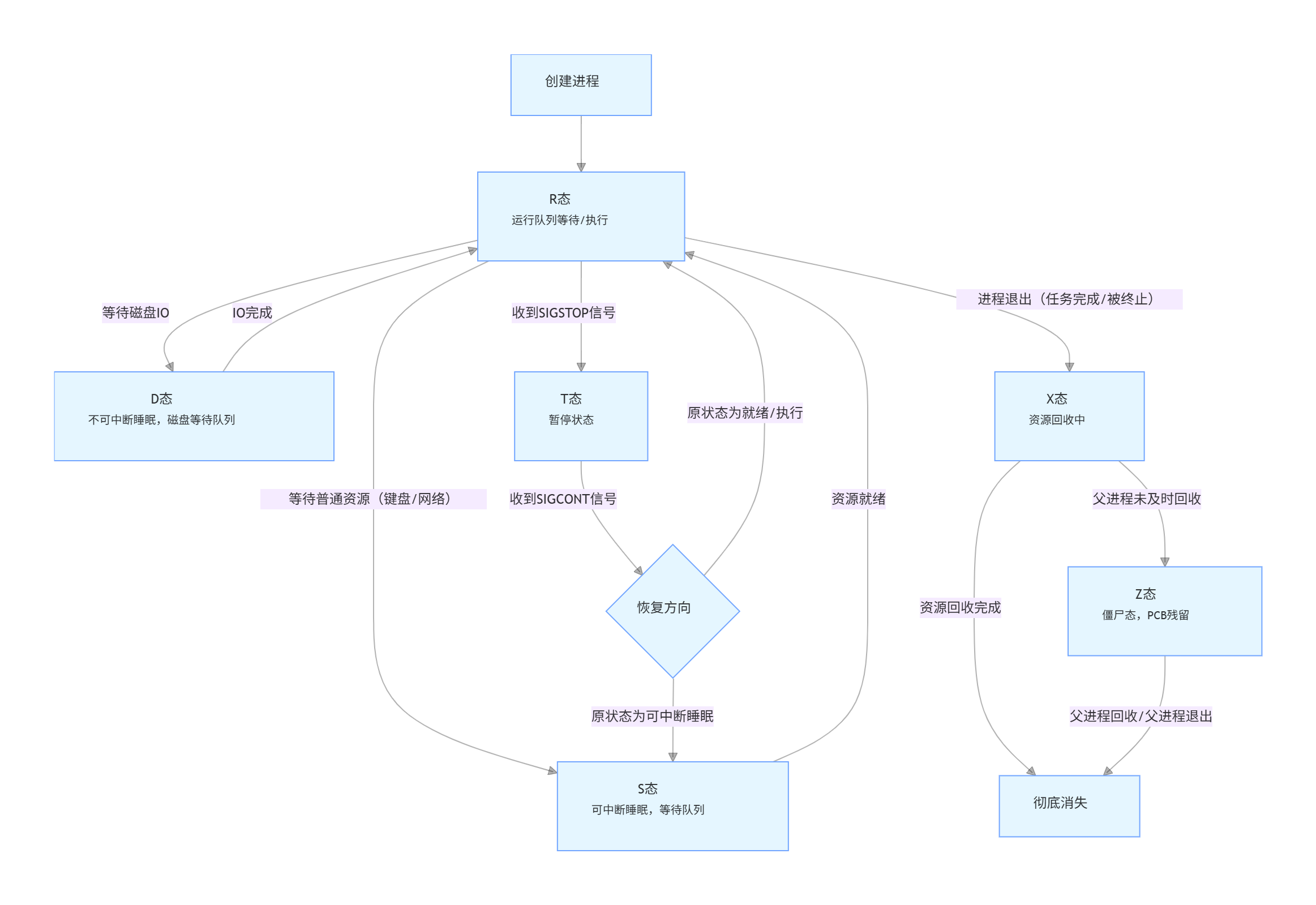

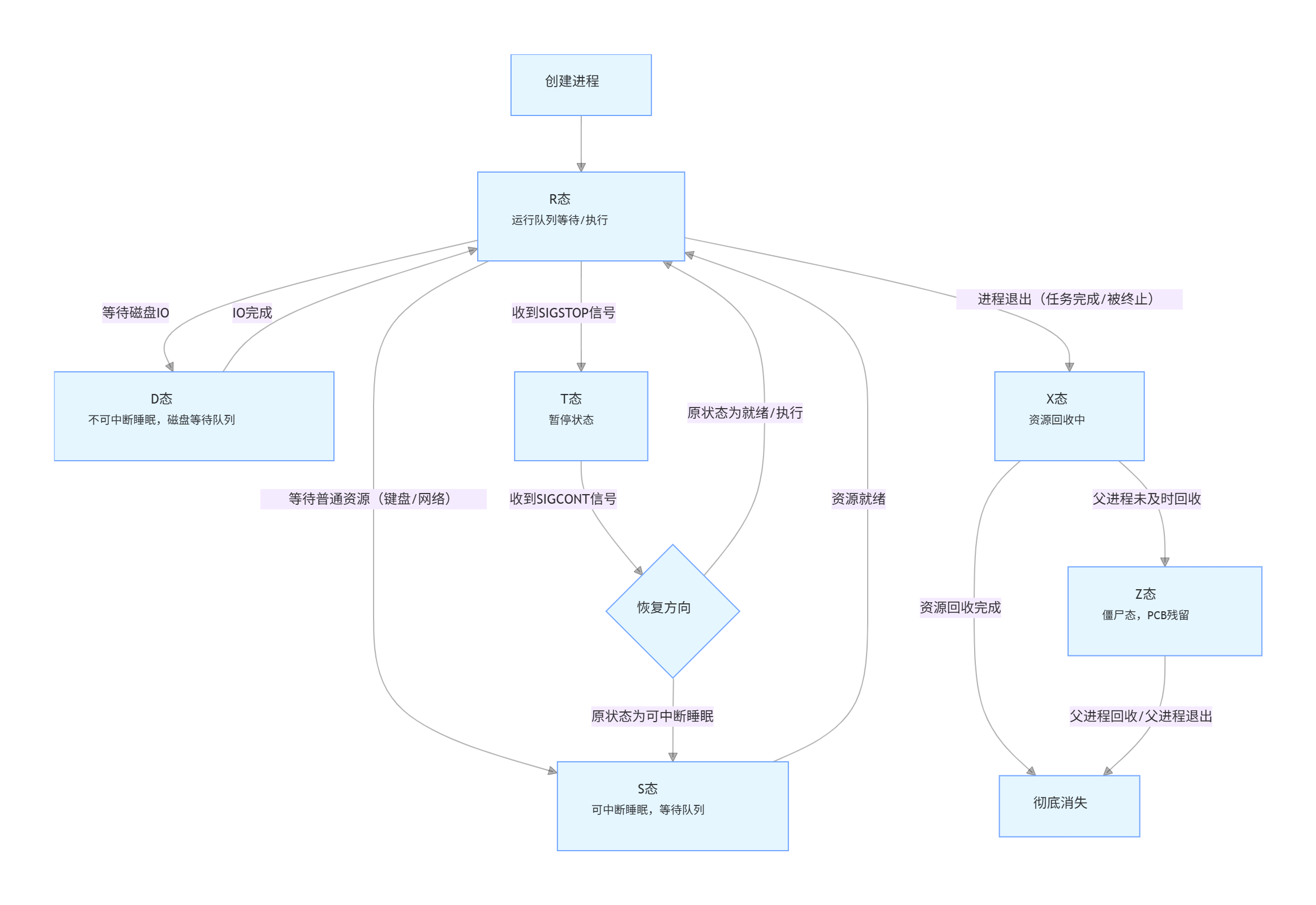

从创建到终止,一个进程会经历多种状态的切换,构成完整的生命周期。我们用一个简化的流程图概括:

[创建进程] → R态(运行队列等待/执行)↓

[等待普通资源(键盘/网络)] → S态(可中断睡眠,等待队列)↓(资源就绪)→ R态↓

[等待磁盘IO] → D态(不可中断睡眠,磁盘等待队列)↓(IO完成)→ R态↓

[收到SIGSTOP信号] → T态(暂停)↓(收到SIGCONT信号)→ R态/S态↓

[进程退出] → X态(资源回收)→ 彻底消失↓(父进程未回收)→ Z态(僵尸态,PCB残留)

这些状态的设计,本质是操作系统对“效率”“安全”“可控性”的平衡:

- 效率:R态和S态通过队列管理,让CPU和外设资源高效利用;

- 安全:D态通过不可中断性,守护关键IO的数据一致性;

- 可控性:T态通过信号机制,支持调试、暂停等进程管理需求;

- 整洁:X态通过快速回收,避免资源泄漏。

六、本期总结+下期预告

进程状态是Linux内核管理进程的“语言”,每一种状态都对应着特定的资源场景和系统策略:

- S态让进程灵活等待普通资源,是系统高效运行的基础;

- D态用“固执”保障关键数据安全,是金融、企业级系统的底线;

- T态通过信号实现进程控制,是调试和任务管理的核心工具;

- X态作为消亡前的过渡,默默完成资源回收的收尾工作。

理解这些状态,不仅能帮你排查实际问题(如用ps定位D态进程判断磁盘故障,清理Z态进程解决内存泄漏),更能让你看透操作系统的运行逻辑——所有状态的切换,都是“资源分配与回收”的具象化表现。

下一篇,我们将聚焦于进程状态中最特殊的“僵尸态(Z)”,深入探讨父进程如何正确回收子进程资源,避免僵尸进程的产生,彻底闭环进程生命周期的管理。

感谢大家的关注,我们下期再见!