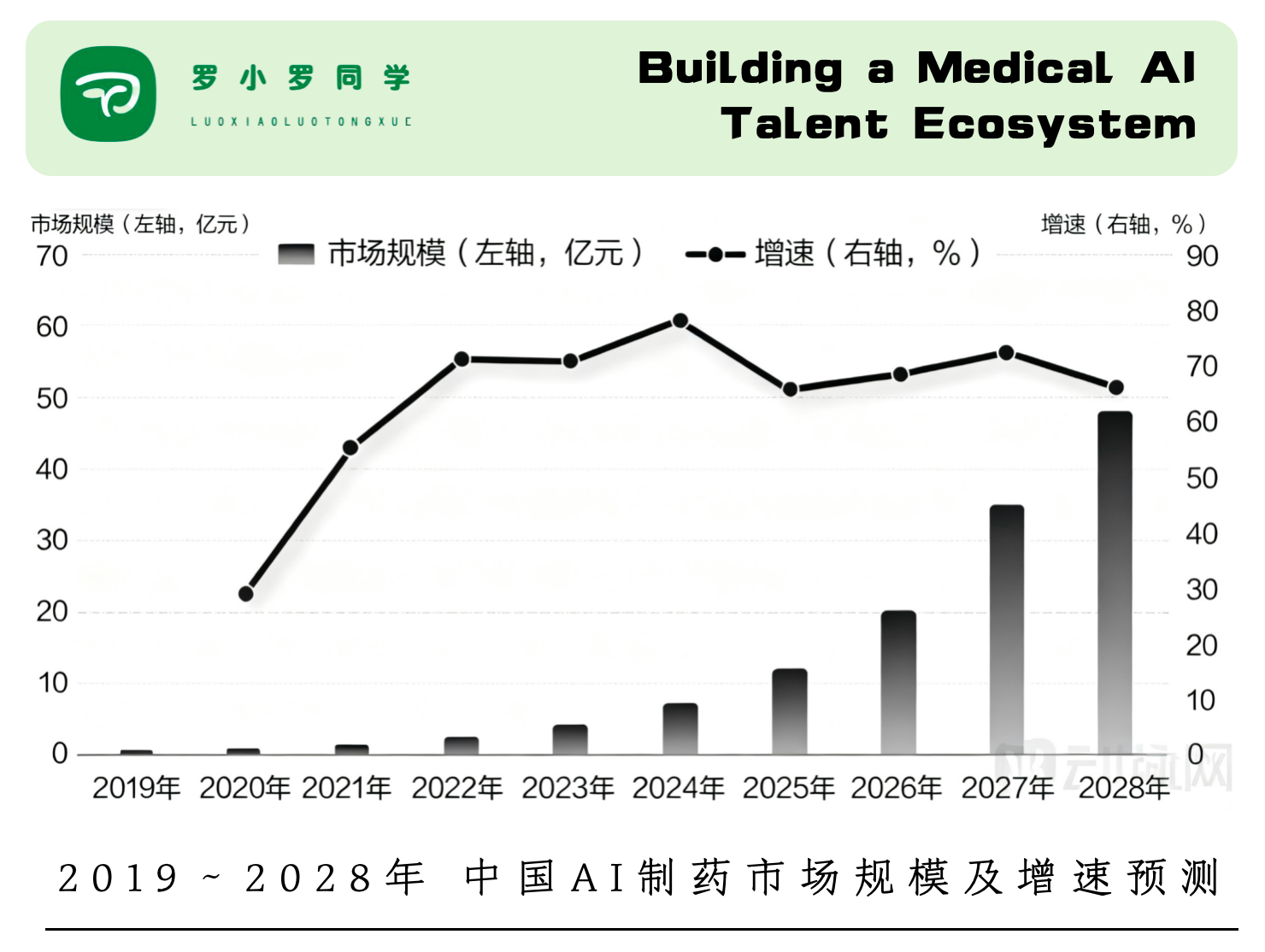

AI大模型赋能药物研发:破解“双十困局”的跨界革命

本文作者|罗小罗团队·市场组

想象一下,如果你要在一片无边无际的沙漠里找一粒特定的沙子——这粒沙子得刚好能打开某扇门,还得保证没有副作用,你需要用手一点点扒开沙子,每次只能检查一小捧,而且每检查一次就要等上几个月,花掉上百万。

这听起来像天方夜谭,但却是传统药物研发的真实写照:一款新药平均要花10年时间、投入10亿美元,最终成功率却只有1%,行业里把这种困境称为“双十困局”。

直到近几年,一批手握AI技术的“跨界玩家”闯进了这片沙漠——腾讯、百度、字节跳动这些我们熟悉的互联网大厂,带着算法、算力和大数据能力,给药物研发装上了“卫星导航”和“智能筛选仪”。

2025年的两个重磅消息尤其振奋:中国电信联合拜耳、恒瑞等药企推出“AI药物研发公共服务平台”,字节跳动的PXDesign系统在蛋白质靶点实验中,命中率比国际先进方法提升了2-6倍。

这些突破不再是实验室里的概念,而是正在改写制药规则的真实力量。

加入团队

罗小罗团队是一支以国内外硕博为主的科研团队,覆盖影像组学、病理组学以及基因组学等医学AI主流研究领域。

团队目前拥有7名副教授,60+硕博,多名成员以第一作者身份在Nature(2篇)、Nature Communications、Advanced Science以及Radiology等顶级期刊发表过论文。

如果想要加入我们团队,欢迎投递个人简历到团队邮箱:lxltx2025@163.com

医学AI交流群

目前小罗全平台关注量120,000+,交流群总成员3000+,大部分来自国内外顶尖院校/医院,期待您的加入!!

由于近期入群推销人员较多,已开启入群验证,扫码添加我的联系方式,备注姓名-单位-科室/专业,即可邀您入群。

一、AI制药的核心逻辑

传统药物研发的困境,本质上是“信息过载”与“效率低下”的矛盾。

比如要找一个能对抗肿瘤的“药物分子”,科学家得先在数万种蛋白质里找到“靶点”(相当于疾病的“钥匙孔”),再设计上百万种分子去“试钥匙”,最后还要在动物和人身上验证安全性——每一步都像在黑暗里摸索。

AI制药的核心突破,就是用“数据驱动”替代“经验试错”,把这个过程从“盲人摸象”变成“拿着地图找路”。

第一步是“精准找靶点”

传统找靶点靠文献和实验推测,就像凭记忆找沙漠里的路标;AI则会把全球公开的基因数据、疾病样本数据“喂”给大模型。

比如百度百图生科的xTrimo V3模型,用2100亿参数构建了一个“生命科学数据库”,能从复杂的生物信号里揪出“真正能控制疾病”的靶点。

这就像给医生装了一台“生物显微镜”,以前要花3年找的靶点,现在几个月就能锁定。

第二步是“定制分子”

找到靶点后,需要设计能精准结合的“药物分子”——传统方法是在实验室里合成上千种分子逐一测试,成本高还耗时间;AI则会用“生成式模型”直接“画”出符合要求的分子结构。

比如腾讯的“云深智药”平台,能把小分子筛选周期从数月压缩到几天,就像用3D打印机定制钥匙,不仅能匹配钥匙孔,还能提前避开“容易卡壳”(有副作用)的设计。

第三步是“临床预测”

就算分子在实验室里有效,进入人体临床试验后仍有70%的概率失败——AI能提前模拟药物在人体内的反应,比如预测药物会不会被肝脏代谢掉,会不会和其他药物冲突。

字节跳动的AIDD团队就靠这种模拟,在肿瘤、神经疾病领域筛选出多个“潜力候选分子”,直接推动它们进入临床申报阶段,相当于给药物加了一道“预审关”。

二、从实验室到病床:AI制药的真实“成绩单”

判断AI制药是不是“噱头”,最终要看它能不能真正帮到患者。

近几年,越来越多的实验数据和临床结果,正在给这个问题一个明确的答案——这些案例不仅证明了AI的能力,更展现了跨界玩家的独特价值。

最有说服力的是“全球首款进入II期临床的AI药物”Rentosertib(ISM001-055)。

2025年6月,英矽智能公布了它的IIa期数据:71名特发性肺纤维化(IPF)患者参与试验,每天服用60mg剂量的患者,肺活量平均提升了98.4毫升,而服用安慰剂的患者肺活量反而下降了20.3毫升。

这个对比有多重要?

IPF是一种会逐渐“硬化”肺部的绝症,传统治疗只能延缓恶化,而AI设计的药物第一次实现了“让肺功能逆转”。

更关键的是,这款药从靶点发现到进入II期临床,只用了4年时间,成本不到传统研发的1/3——这正是AI破解“双十困局”的鲜活证明。

在“效率突破”上,字节跳动的PXDesign系统给出了另一份答卷。

蛋白质是药物研发的核心靶点,但要找到能结合蛋白质的“小分子”非常难。

PXDesign在6个不同蛋白质靶点的实验中,有5个靶点的“纳摩尔级结合物命中率”达到20%-73%,比国际上常用的AlphaProteo方法提升了2-6倍。

简单说,以前筛选1000个分子才能找到1个有效候选,现在找20个就能有1个达标——这种效率提升,直接让“罕见病药物研发”从“不划算”变成了“有可能”,因为罕见病患者少,传统研发成本太高,而AI能把成本降下来。

大厂的跨界优势还体现在“生态能力”上。

百度的百图生科不仅自己研发模型,还把技术开放给300多家用户,累计拿到超过20亿美元的订单,其中就包括赛诺菲的10亿美元大单——这说明AI制药不再是“单打独斗”,而是能融入传统药企的研发链条。

腾讯则通过“自研平台+投资”的模式,把晶泰科技、英矽智能等企业串联起来,形成“数据-算力-场景”的闭环,就像搭建了一个“AI制药生态圈”,让不同环节的优势互补。

三、不止于“快”:AI制药的未来想象

AI制药的价值,远不止“缩短时间、降低成本”这么简单。

它正在重新定义“药物研发”的边界,甚至可能改变我们对“疾病治疗”的认知——这种改变,正在从当下的实验室延伸到未来的医院。

在具体疾病领域,AI已经开始解决“以前解决不了的问题”。

比如肿瘤治疗,传统化疗“杀敌一千自损八百”,因为药物无法精准区分癌细胞和正常细胞;而AI能通过分析肿瘤的基因突变特征,设计“只针对癌细胞靶点”的分子,比如百图生科正在研发的肿瘤药物,能精准识别癌细胞表面的特殊蛋白,对正常细胞几乎没有影响。

在神经疾病领域,比如阿尔茨海默病,以前因为找不到明确靶点,研发屡屡失败,而AI通过分析大量患者的脑脊液数据,已经发现了多个潜在靶点,其中一个靶点的药物已经进入临床前阶段——这意味着,困扰人类几十年的“老年痴呆”,可能在AI的帮助下迎来突破。

未来的AI制药,还会走向“更智能的协同”。

百度计划未来三年把xTrimo V3模型的参数进一步扩展,加入代谢组学、微生物组等数据,实现“从分子到生态系统”的全链条建模——简单说,AI不仅能设计药物,还能预测药物在人体内的“整体影响”,比如会不会改变肠道菌群,会不会影响新陈代谢,这能进一步降低临床失败率。

华为的“盘古药物分子大模型”则在探索“跨物种预测”,比如在猴子身上的实验数据,能通过AI精准换算成人类的反应,减少不必要的动物实验,同时提高临床安全性。

更长远来看,AI制药会推动“精准医疗”的普及。

现在的药物都是“一刀切”,比如同一种降压药,对有些人有效,对有些人无效;而AI能根据每个人的基因、生活习惯、环境数据,设计“个性化药物”。

比如一个肺癌患者,AI能分析他的肿瘤基因突变类型,定制只适合他的药物剂量和配方——这种“一人一药”的模式,以前因为成本太高无法实现,而AI能把定制化的成本降下来,让精准医疗从“高端选项”变成“常规服务”。

结语

从腾讯、百度的早期布局,到字节跳动、中国电信的后来居上,这些跨界玩家带来的不只是技术,更是一种“用新思维解决老问题”的勇气。

当然,我们也要清醒地看到,AI制药不是“魔法”——它依然需要科学家的专业判断,需要严格的临床验证,需要时间去打磨。

行业里既有10亿美元的融资,也有企业破产、管线失败的案例。但正是这种“冰与火”的碰撞,说明AI制药正在从“幻想”走向“务实”。

或许在未来某一天,当我们拿到医生开的药时,背后不仅有药企的努力,还有AI模型的计算、大数据的支撑——而那一天,距离我们破解“双十困局”,让更多患者用得起、用得上好药的目标,就又近了一步。

参考资料

本文核心数据与案例来源于《AI制药,十年浮沉》(亿欧网)、《当AI制药企业开始抱团取暖》(氨基观察)、《AI制药2024成绩单:亏损、裁员、并购、转型,谁在逆势突围?》(智药局)及国内大厂公开技术报告。