深入理解操作系统:从管理思想到进程本质(7000字深入剖析,通俗易懂)

Linux进程第二讲——深入理解操作系统:从管理思想到进程本质

在讲解本期内容之前,我们先对之前内容进行一次回顾。

操作系统作为计算机系统的核心软件,其本质是一款"管理型"软件。无论是硬件资源(如CPU、内存、磁盘、外设)还是软件资源(如程序、数据),都需要通过操作系统进行有序管理。理解操作系统的关键,在于把握其"先描述,再组织"的管理思想——这一思想贯穿了从硬件管理到进程调度的各个层面,是我们理解操作系统工作原理的核心线索。

本文将从操作系统的管理思想出发,逐步深入进程的概念、进程管理的核心机制,最终解析Linux操作系统中进程控制块(PCB)的具体实现,帮助读者构建对操作系统进程管理的完整认知。

一、操作系统的管理思想:先描述,再组织

1.1 管理的本质:从现实到计算机

管理是人类社会的基本活动之一,无论是管理一个学校、一个企业,还是管理计算机系统,其核心逻辑都是相通的:通过对被管理对象的属性进行描述,再通过特定结构将这些对象组织起来,从而实现高效的管理。

以学校管理为例:每一位学生都是被管理的对象,学校会为每个学生建立学籍档案(描述),记录其姓名、学号、专业、成绩等属性;然后通过年级、班级等结构将这些档案组织起来(组织),从而实现对学生的考勤、成绩、奖惩等管理操作。

计算机系统的管理遵循同样的逻辑。操作系统需要管理CPU、内存、磁盘、网络卡等硬件设备,以及程序、数据等软件资源。对于每一种资源,操作系统首先要定义数据结构来描述其属性,再通过链表、树、哈希表等数据结构将这些描述性对象组织起来,最终通过对这些数据结构的增删查改实现对资源的管理。

1.2 硬件管理的"描述-组织"逻辑

在计算机硬件管理中,"先描述,再组织"的思想体现得尤为明显。以设备管理为例:

- 描述:操作系统会定义一个结构体(如

struct device)来描述硬件设备的属性,包括设备类型(如磁盘、网卡)、设备状态(如空闲、忙碌)、设备地址(如I/O端口地址)、设备驱动程序入口等。 - 组织:当计算机启动时,操作系统会扫描所有硬件设备,为每个设备创建

struct device的实例(初始化属性),然后通过链表或哈希表将这些实例组织起来。例如,所有磁盘设备可能被组织成一个链表,所有网络设备被组织成另一个链表。

这种方式的优势在于:操作系统无需直接操作硬件本身,只需通过修改描述硬件的结构体实例及其组织关系,就能实现对硬件的管理。例如,当一个磁盘设备从忙碌变为空闲时,操作系统只需修改其struct device实例中的"状态"字段,而无需直接与硬件交互。

1.3 数据结构的选择:因地制宜

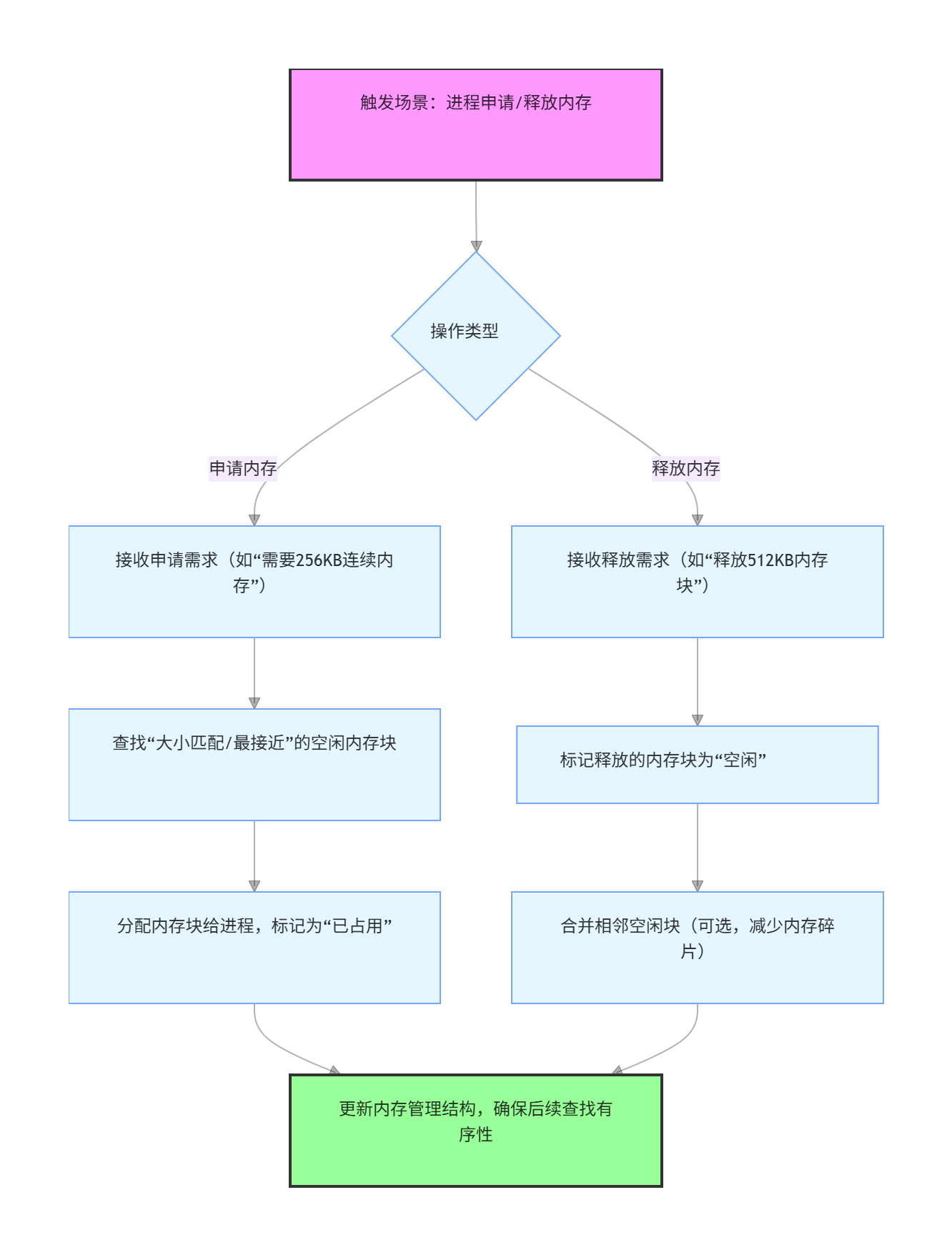

操作系统在组织被管理对象时,会根据场景选择合适的数据结构:

-

链表:适用于需要频繁增删节点的场景(如进程调度队列),其插入和删除操作的时间复杂度为O(1)。

-

红黑树:适用于需要频繁查找、且对有序性有要求的场景(如内存块管理),其查找、插入、删除的时间复杂度均为O(log n)。

-

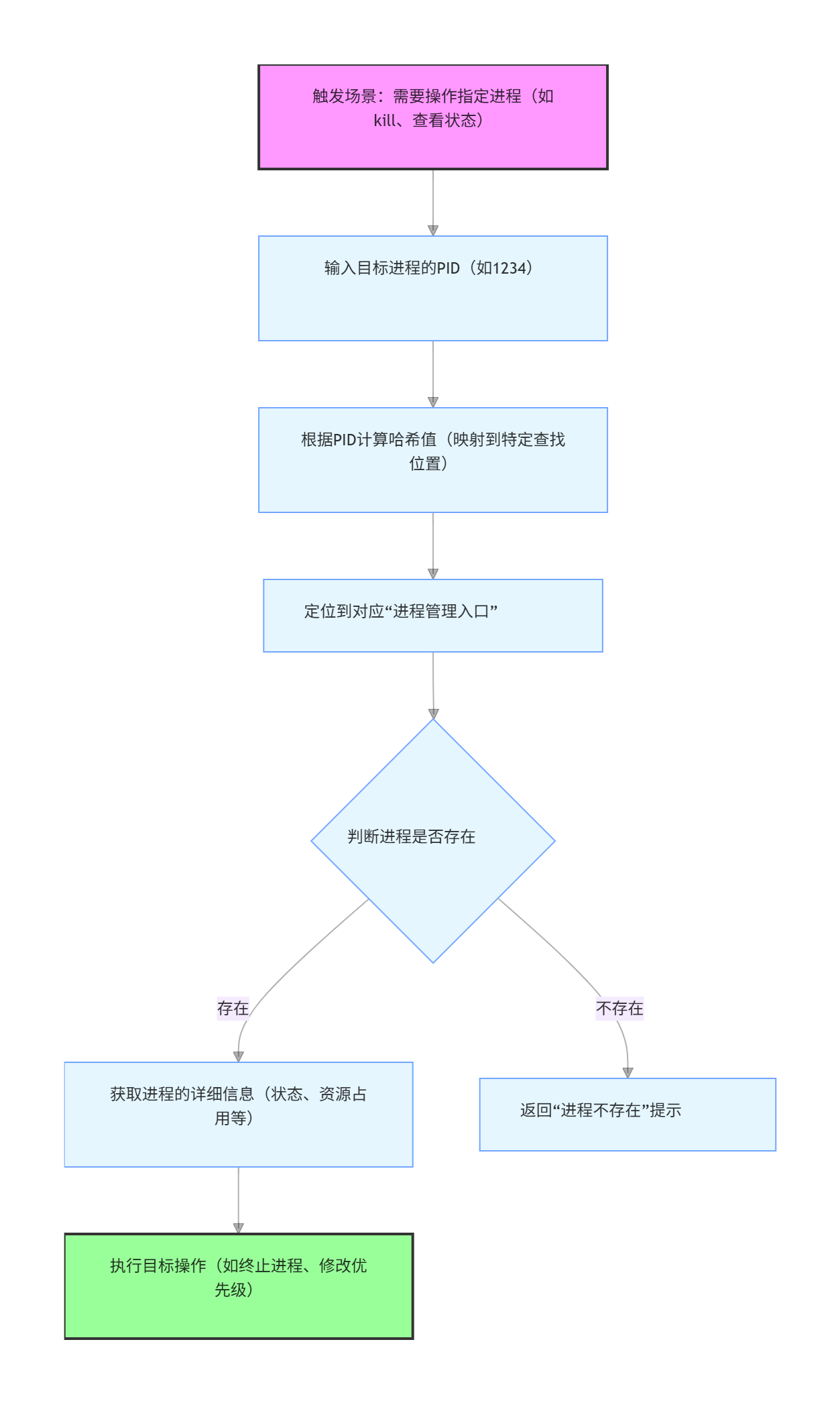

哈希表:适用于需要快速定位的场景(如通过PID查找进程),平均时间复杂度为O(1)。

-

数组/顺序表:适用于大小固定、需要随机访问的场景(如CPU核心管理)。

例如,在Linux内核中,进程的组织同时使用了链表(用于遍历所有进程)和哈希表(用于通过PID快速查找进程),兼顾了不同场景的需求。

二、系统调用与库函数:用户与内核的交互桥梁

2.1 操作系统的安全边界:不相信任何用户

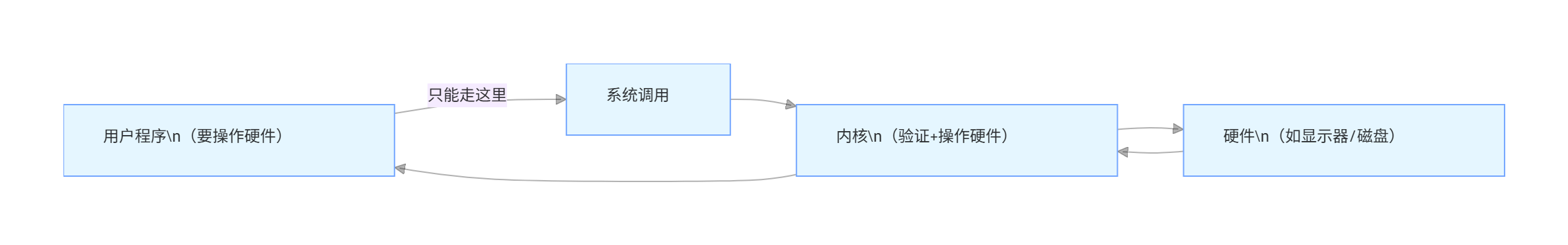

操作系统作为计算机资源的管理者,必须保证资源的安全和有序使用。因此,操作系统的核心原则之一是:不相信任何用户程序。用户程序不能直接操作硬件资源,必须通过操作系统提供的接口才能访问这些资源。

这就像一个学校的管理逻辑:外部人员不能直接调用学校的学生进行活动,必须通过学校管理者(如校长)的批准——管理者会评估请求的合理性,确保不影响学校的正常秩序。

2.2 系统调用:操作系统的官方接口

为了让用户程序能够访问硬件资源,操作系统会暴露一组系统调用接口(System Call)。系统调用是用户程序与操作系统内核交互的唯一合法途径,其功能包括文件操作(如open、read)、进程管理(如fork、exec)、内存管理(如mmap)等。

系统调用的特点是:

- 安全性:系统调用会对用户请求进行合法性检查(如权限验证),防止恶意操作。

- 基础性:系统调用的功能通常是最基础的,仅完成单一操作(如读取一个字节)。

- 内核态执行:系统调用的代码运行在操作系统内核态,拥有直接操作硬件的权限。

2.3 库函数:系统调用的上层封装

直接使用系统调用对用户程序来说并不友好:一方面,系统调用的接口设计较为底层,使用复杂;另一方面,不同操作系统的系统调用可能存在差异(如Linux和Windows的文件操作接口不同)。

为了解决这些问题,开发者会对系统调用进行封装,形成库函数。例如,C语言标准库中的printf函数封装了输出相关的系统调用(如Linux中的write),fopen封装了文件打开的系统调用(如open)。

库函数与系统调用的关系是上层与下层的关系:

- 库函数位于用户态,系统调用位于内核态。

- 库函数会根据需求调用一个或多个系统调用,完成复杂功能。例如,

printf需要先格式化字符串,再调用write系统调用将结果输出到显示器。 - 库函数可能不依赖系统调用:部分库函数仅涉及用户态的逻辑(如字符串处理函数

strcpy),无需与内核交互。

2.4 实例:printf的执行流程

当用户程序调用printf("Hello World\n")时,其执行流程如下:

- 用户态处理:

printf函数先对字符串进行格式化(此处无需格式化,直接使用原字符串)。 - 系统调用触发:

printf通过C库内部逻辑,调用Linux内核的write系统调用,请求将字符串输出到标准输出(通常是显示器)。 - 内核态处理:

write系统调用在内核态执行,验证用户权限后,通过显示器驱动程序将数据发送到硬件。 - 返回用户态:系统调用执行完成后,返回结果给

printf,最终由printf将结果返回给用户程序。

这个过程中,用户程序始终没有直接操作显示器硬件,而是通过系统调用接口间接地请求操作系统完成操作,体现了操作系统"不相信用户"的安全原则。

三、进程的概念:从程序到运行实体

3.1 程序与进程的区别

在计算机中,程序是存储在磁盘上的可执行文件(如myproc),由代码和数据组成,是静态的实体。而进程是程序加载到内存中运行后的动态实体——当用户执行./myproc时,操作系统会将myproc的代码和数据加载到内存,并创建相关的管理结构,此时myproc就成为了一个进程。

从冯·诺依曼体系结构的角度看,CPU只能从内存中读取指令和数据,因此程序必须加载到内存才能被执行,而加载到内存并处于运行状态的程序就是进程。

3.2 多道程序设计:同时运行多个进程

现代操作系统都是多道操作系统,即可以同时运行多个进程。例如,在Windows中,用户可以同时打开浏览器、音乐播放器、文档编辑器等,这些应用程序各自对应一个或多个进程。

多道程序设计的核心是进程的并发执行(宏观上同时运行,微观上CPU在多个进程间切换)。这要求操作系统能够对多个进程进行高效管理,包括进程的创建、调度、终止等。

3.3 进程的本质:属性与实体的结合

要理解进程,我们需要回到操作系统的管理思想——“先描述,再组织”。一个进程不仅仅是加载到内存的代码和数据,还包括操作系统为其创建的描述性数据结构。

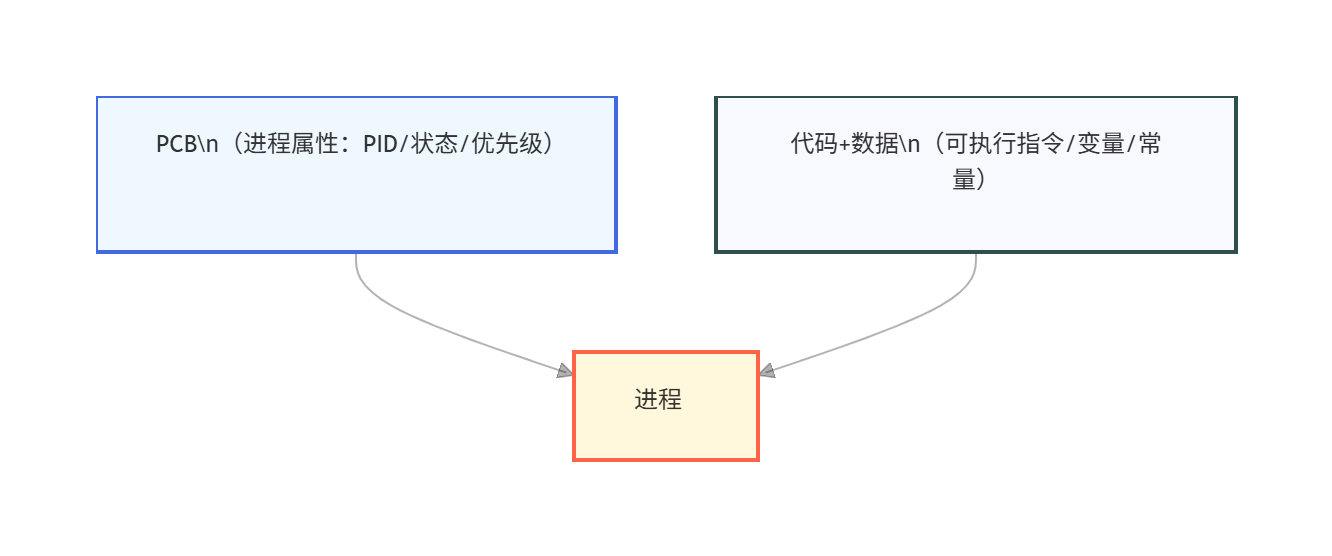

具体来说,进程 = 内核中的进程描述结构体(PCB) + 进程的代码和数据。

- 代码和数据:用户编写的程序加载到内存后的部分,包括可执行指令、全局变量、常量等。

- PCB(Process Control Block,进程控制块):操作系统为每个进程创建的结构体实例,记录了进程的所有属性(如进程ID、状态、优先级等),是操作系统管理进程的核心依据。

形象地说,进程的代码和数据就像"学生本人",而PCB就像"学籍档案"——学校通过学籍档案管理学生,操作系统则通过PCB管理进程。

四、进程管理的核心:进程控制块(PCB)

4.1 PCB的作用:描述进程的属性集合

人类通过属性认识事物:认识一个苹果,我们会描述其颜色、形状、味道;认识一个人,我们会描述其姓名、年龄、身高。同样,操作系统通过PCB描述进程的属性,这些属性的集合构成了进程的"身份标识"。

PCB是操作系统内核中的一个数据结构(在Linux中称为task_struct),其核心作用是:

- 唯一标识进程:通过进程ID(PID)区分不同进程。

- 记录进程状态:如运行、就绪、阻塞等。

- 描述资源占用:如占用的内存地址、打开的文件等。

- 提供调度依据:如优先级、CPU使用时间等。

4.2 PCB的核心属性

虽然不同操作系统的PCB实现有所差异,但核心属性基本一致。以Linux的task_struct为例,主要包含以下几类属性:

(1)进程标识信息

- PID(Process ID):系统中唯一的进程编号,用于标识进程(如

1通常是init进程)。 - PPID(Parent PID):父进程的ID,描述进程间的父子关系(如用户执行

./myproc时,bash进程是myproc的父进程)。 - UID/GID:进程所属用户/用户组的ID,用于权限控制。

(2)进程状态信息

进程在生命周期中会处于不同状态,Linux中主要包括:

- 运行态(TASK_RUNNING):进程正在CPU上执行,或处于就绪队列中等待CPU调度。

- 阻塞态(TASK_BLOCKED):进程因等待资源(如I/O完成)而暂停,不参与CPU调度。

- 暂停态(TASK_STOPPED):进程因接收信号(如

SIGSTOP)而暂停,需等待SIGCONT信号恢复。 - 僵尸态(TASK_ZOMBIE):进程已终止,但父进程尚未回收其资源(如退出状态)。

(3)调度信息

- 优先级(priority):决定进程获取CPU的优先级,数值越小优先级越高(Linux中范围为0-139)。

- 调度策略(policy):如

SCHED_NORMAL(普通进程)、SCHED_FIFO(实时先进先出)等。 - 时间片(timeslice):进程每次占用CPU的最大时间(用完后会被切换出去)。

(4)资源信息

- 内存地址空间(mm_struct):描述进程占用的内存区域,包括代码段、数据段、堆、栈等。

- 打开文件列表(files_struct):记录进程打开的文件描述符(如标准输入、输出、网络套接字)。

- 信号处理信息(signal_struct):描述进程对各种信号的处理方式(如忽略、捕获、终止)。

(5)上下文信息

进程切换时,CPU的寄存器状态(如程序计数器PC、栈指针SP)会被保存到PCB中,以便下次调度时恢复。这部分信息称为进程上下文,是进程能够连续执行的关键。

4.3 进程的创建:从程序到进程的转化

当用户执行一个程序(如./myproc)时,操作系统会完成以下工作,将程序转化为进程:

- 加载代码和数据:将磁盘上的可执行文件(

myproc)加载到内存,分配代码段、数据段、堆、栈等内存区域。 - 创建PCB实例:为进程创建

task_struct实例,初始化其属性(如分配PID、设置初始状态为就绪态、关联内存地址空间)。 - 组织进程:将新创建的

task_struct实例加入到内核的进程链表中,使其成为系统中可被管理的进程。

完成这些步骤后,进程就进入了就绪队列,等待CPU调度执行。

五、Linux中的进程管理:task_struct与进程组织

5.1 task_struct:Linux中的PCB实现

Linux内核用struct task_struct结构体描述进程,其定义位于include/linux/sched.h中。task_struct是一个庞大的结构体,包含了进程的所有属性,部分核心字段如下(简化版):

struct task_struct {// 进程状态volatile long state;// 进程IDpid_t pid;// 父进程IDpid_t ppid;// 进程优先级int prio;// 调度策略unsigned int policy;// 内存管理结构struct mm_struct *mm;// 文件描述符表struct files_struct *files;// 信号处理结构struct signal_struct *signal;// 进程上下文(寄存器信息)struct thread_struct thread;// 链表节点(用于组织进程)struct list_head tasks;// 其他属性...

};

task_struct的设计体现了Linux的灵活性——通过指针关联不同的子结构(如mm_struct、files_struct),既避免了结构体过于臃肿,又能按需扩展功能。

5.2 进程的组织:链表与哈希表

Linux内核通过多种数据结构组织进程的task_struct实例,以满足不同管理需求:

(1)进程链表

所有进程的task_struct通过tasks字段(struct list_head类型)链接成一个双向循环链表,称为进程链表。内核通过遍历这个链表可以访问系统中的所有进程,例如ps命令就是通过遍历该链表获取进程信息的。

链表的增删操作(如创建/终止进程)非常高效,适合需要频繁修改进程集合的场景。

(2)PID哈希表

为了通过PID快速查找进程,Linux内核维护了一个PID哈希表(pid_hash)。哈希表的键是PID,值是对应的task_struct指针。通过哈希表,内核可以在O(1)的平均时间复杂度内找到指定PID的进程,这对于kill等需要通过PID操作进程的命令至关重要。

(3)调度队列

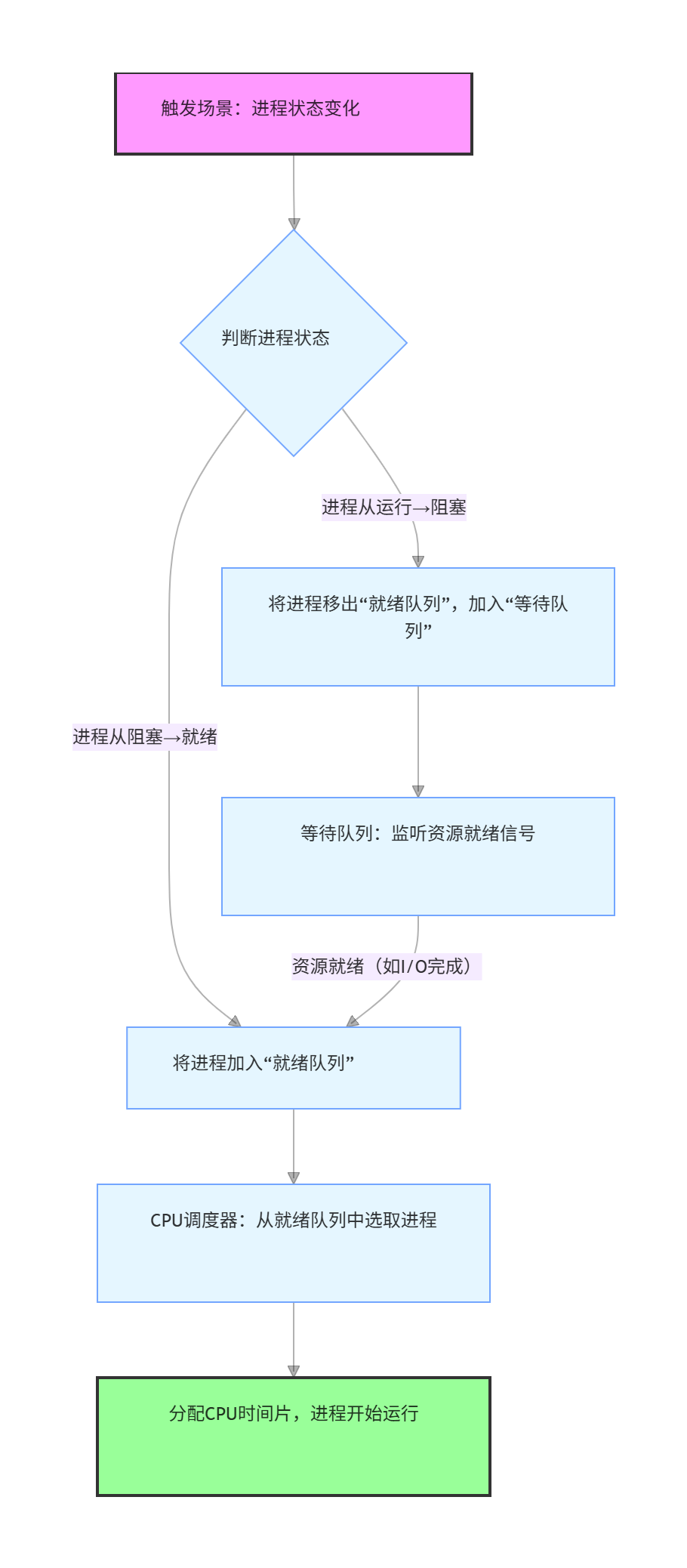

不同状态的进程会被放入不同的队列:

- 就绪队列(runqueue):包含所有处于运行态的进程,CPU调度器从该队列中选择进程执行。

- 等待队列(waitqueue):包含处于阻塞态的进程,当等待的资源可用时(如I/O完成),进程会被从等待队列移到就绪队列。

这些队列本质上是task_struct的链表,调度器通过操作这些链表实现进程的切换。

5.3 进程管理的本质:对task_struct的增删查改

Linux内核对进程的所有管理操作,最终都转化为对task_struct实例及其组织关系的操作:

- 创建进程:调用

fork()系统调用时,内核会复制父进程的task_struct(修改PID、PPID等属性),创建新的task_struct实例,并将其加入进程链表和就绪队列。 - 调度进程:CPU调度器从就绪队列中选择

task_struct实例(根据优先级等策略),恢复其上下文(寄存器状态),使其在CPU上执行。 - 终止进程:调用

exit()系统调用时,内核会释放进程占用的资源(如内存、文件描述符),将task_struct的状态设为僵尸态,等待父进程回收。 - 切换进程:当进程时间片用完或等待资源时,内核会保存其上下文到

task_struct,将其移到相应队列(如等待队列),再从就绪队列中选择下一个进程执行。

六、本期总结+下期预告

操作系统作为计算机系统的基石,其核心逻辑具有极强的稳定性。无论编程语言如何迭代(从C到Java、Go),应用场景如何扩展(从PC到移动设备、云端),操作系统的管理思想——“先描述,再组织”——始终不变。

进程管理作为操作系统的核心功能,完美体现了这一思想:通过task_struct(描述)记录进程属性,通过链表、哈希表等结构(组织)管理进程集合,最终通过对这些数据结构的操作实现进程的创建、调度、终止等功能。

理解这一逻辑,不仅能帮助我们掌握进程管理的原理,更能为学习操作系统的其他模块(如内存管理、文件系统)奠定基础。在计算机技术快速发展的今天,掌握这些不变的核心原理,才能在技术变革中保持竞争力。

下期内容继续深入探究进程!

感谢大家的关注,我们下期再见!