能源经济大赛选题推荐:新能源汽车试点城市政策对能源消耗的负面影响——基于技术替代效应的视角

绿色创新悖论:绿色创新政策对能源消耗的负面影响——基于技术替代效应的视角

一、研究背景与问题提出

在全球气候变化与能源转型的双重压力下,绿色创新已成为各国推动可持续发展的核心战略。然而,近期学术界开始关注“绿色创新悖论”(green innovation paradox)这一现象——即旨在改善环境的政策和技术在实施过程中,可能产生资源消耗增加或环境负担加剧等非预期后果。

中国作为全球最大的新能源汽车市场,自2009年启动新能源汽车试点城市政策(NEVPCP)以来,取得了显著的推广成效。然而,一个关键问题长期被忽视:在煤电主导的能源结构下,新能源汽车的大规模应用是否真正实现了减排目标,还是仅仅将污染从交通端转移到了电力生产端?

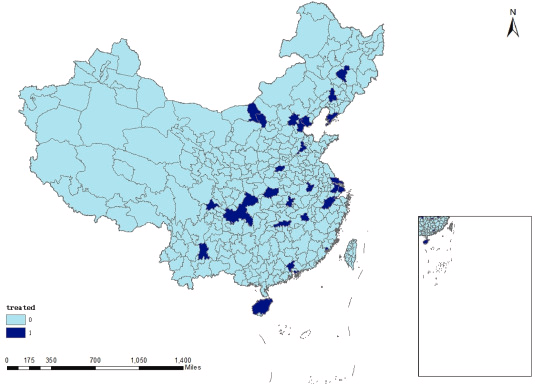

Xu等(2025)发表的最新研究基于2006-2021年中国263个地级市的面板数据,运用双重差分法(DID)系统考察了新能源汽车试点城市政策对城市煤炭能源消费的影响。研究发现为理解绿色创新的技术替代效应及其复杂性提供了重要的实证证据。

二、理论框架:技术替代效应与绿色创新悖论

2.1 绿色创新悖论的理论内涵

绿色创新悖论的理论根源可追溯至Jevons悖论和反弹效应理论。该研究将其定义为:绿色技术尽管具有预期的环境效益,却可能通过生产、使用或处置阶段的能源需求增加,或因市场接受度、技术成熟度、供应链协调等挑战,而加剧资源消耗或环境压力。

这一悖论的形成机制包括:

- 直接能源消耗增加:绿色技术的应用可能直接提升能源需求

- 产业链转移效应:污染和资源消耗向上下游或跨区域转移

- 政策设计缺陷:政策制定未充分考虑系统性影响

- 基础设施不匹配:技术创新与能源结构、基础设施的滞后性矛盾

2.2 技术替代效应的作用机制

技术替代效应是理解新能源汽车政策影响的核心概念。在理想状态下,新能源汽车通过“电代油”实现交通部门的清洁化。然而,当电力供应主要依赖化石燃料时,就可能演变为“煤代油”的悖论性替代:

第一层替代:新能源汽车替代传统燃油车,减少汽油、柴油消费

第二层传导:电力需求上升驱动发电量增加

第三层效应:在煤电主导的能源结构中,燃煤发电量提升,煤炭消费增加

这一机制的关键在于能源结构的“路径依赖”:短期内能源结构难以快速调整,导致绿色技术的环境效益被现有高碳能源体系所抵消。

三、实证发现:多维度的异质性效应

3.1 基准回归:绿色创新悖论的证实

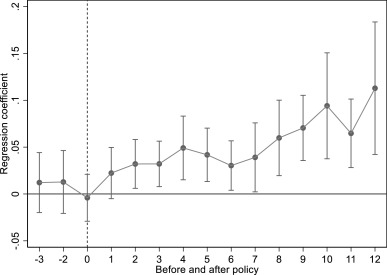

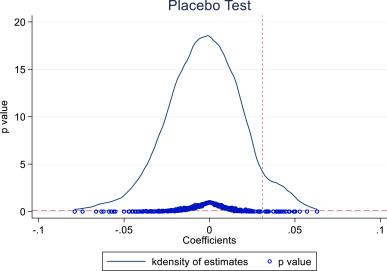

研究采用多期双重差分模型,在控制了GDP增长率、第二产业占比、科技支出、互联网普及度等变量后,发现新能源汽车试点城市政策使城市煤炭能源消费占比显著上升(系数为0.0309,在5%水平显著)。这一发现在通过平行趋势检验、安慰剂检验、PSM匹配、熵平衡等一系列稳健性检验后依然成立。

值得注意的是,研究对石油替代效应的检验表明,政策对石油绝对消费量和占比的影响均不显著,进一步证实了“煤代油”而非“电代油”的替代路径。

3.2 电力自给能力的异质性

研究将样本城市按电力自给能力分组,发现:

- 电力不自给城市(主要为东部经济发达地区):政策效应显著为正(系数0.0501,1%水平显著)

- 电力自给城市(主要为中西部资源富集区):政策效应不显著

这一差异揭示了空间错配问题:经济发达、新能源汽车需求旺盛的地区往往电力不足,需要依赖本地煤电扩张或跨区域调电来满足新增需求。而电力富余地区由于新能源汽车推广力度相对较小,未产生显著的煤炭消费增长。

3.3 火电比重的调节作用

按各省火电发电量占比是否高于全国平均水平分组,结果显示:

- 高火电占比地区:煤炭消费显著增加(系数0.0562,1%水平显著)

- 低火电占比地区:无显著影响

这印证了能源结构的关键作用。在水电、风电、核电等清洁能源占比较高的地区,新增电力需求可由清洁能源满足,从而避免了煤炭消费的上升。这为政策制定提供了重要启示:绿色技术推广必须与能源结构转型同步推进。

3.4 “西电东送”工程的复杂影响

对西电东送三大通道的分析揭示了区域间的环境负担转移:

北通道(西北向华北输电):

- 输电地区煤炭消费显著增加(系数0.0484,10%水平显著)

- 受电地区影响不显著

中通道(川渝鄂向华东输电):

- 受电地区煤炭消费大幅增加(系数0.1345,1%水平显著)

- 输电地区依托水电资源,影响不显著

南通道(云贵桂向粤琼输电):

- 双方均无显著影响,得益于西南地区丰富的水电资源

这一发现具有重要的政策含义:在现有能源格局下,发达地区的“绿色出行”可能以欠发达地区承担更多煤炭开采和火力发电的环境成本为代价,加剧了区域环境不平等。

3.5 东中西部的区域差异

地区异质性分析显示:

- 东部地区:煤炭消费显著增加(系数0.0615,1%水平显著)

- 中西部地区:无显著影响

东部地区作为经济中心,新能源汽车推广力度最大,但同时面临能源结构偏煤、可再生能源资源相对匮乏的困境,导致政策的环境成本最为突出。中西部地区虽然能源资源丰富,但新能源汽车推广相对滞后,加之清洁能源占比较高,因而未出现显著的煤炭消费增长。

四、机制检验:环境规制与气候风险的调节效应

4.1 环境规制的正向调节

研究以省级政府工作报告中“环保”词频占比作为环境规制强度的代理变量,发现环境规制与新能源汽车政策存在显著正向交互作用(系数0.0314,1%水平显著)。这一发现看似悖论,实则揭示了政策协同的复杂性:

-

末端治理的能耗增加:严格的环境规制要求火电厂加装脱硫脱硝设备,这些设备本身消耗大量电力(增加1-1.5个百分点的厂用电率),从而推高煤炭需求

-

短期应对的路径依赖:在可再生能源基础设施尚未完善的情况下,地方政府为同时满足环保要求和电力需求,只能在现有煤电系统内进行优化,反而强化了对煤炭的依赖

-

产业转移的碳泄漏:严格的环境规制可能导致高耗能产业向规制宽松地区转移,从全局看并未减少总体排放,甚至因运输成本和效率损失而增加碳足迹

这一发现警示政策制定者:环境规制必须与能源结构转型、技术创新支持等政策形成系统性配套,单一维度的强化可能产生意外的反作用。

4.2 气候风险的负向调节

以城市逆温天数作为气候风险代理变量,研究发现气候风险与新能源汽车政策存在显著负向交互(系数-0.0363,1%水平显著)。这表明在气候风险较高的地区,政策对煤炭消费的推动作用被显著抑制。

可能的机制包括:

-

环境意识的内生激励:空气质量恶化产生的健康威胁增强了地方政府和公众的环保意愿,促使其在推广新能源汽车的同时,更积极地发展清洁电力

-

政策组合的优化:高气候风险地区往往同步实施更严格的煤炭消费控制和清洁能源扶持政策,形成政策合力

-

技术创新的倒逼效应:环境压力催生了更多清洁能源技术创新和应用,如分布式光伏、储能系统等,为新增电力需求提供了非煤替代方案

这一发现为政策设计提供了启示:适度的环境压力和风险意识可能成为推动真正绿色转型的积极力量。

五、学术贡献与理论拓展

5.1 对绿色创新研究的贡献

该研究在以下几个方面拓展了绿色创新的理论边界:

第一,超越了既有文献对绿色创新单一正面效应的关注,系统阐述了技术替代效应的双面性。研究表明,技术进步本身并不自动导致环境改善,其效果高度依赖于配套的能源结构、基础设施和政策体系。

第二,将宏观层面的政策评估与微观层面的技术替代机制相结合,揭示了绿色创新悖论的生成路径。这为理解“局部最优”与“全局最优”的矛盾提供了实证基础。

第三,引入空间异质性和调节效应分析,揭示了绿色创新影响的地区差异和条件依赖性。这突破了以往研究假设政策效应同质化的局限,为差异化政策设计提供了理论依据。

5.2 对能源经济学的启示

从能源经济学视角看,该研究的核心贡献在于揭示了“部门间替代”与“能源系统惯性”的张力:

能源替代的复杂性:交通部门的清洁化可能导致电力部门的高碳化,单一部门的绿色转型未必带来整体系统的环境改善。这要求能源政策必须采取系统观,避免“按下葫芦浮起瓢”。

路径依赖的锁定效应:长期形成的煤电主导能源结构具有强大的惯性,新技术的引入在短期内难以改变这一格局,甚至可能因需求增长而强化现有路径。打破这种锁定需要更长远的战略规划和更大力度的结构性改革。

5.3 对政策评估方法的完善

该研究在方法论上也有重要贡献:

动态评估框架:通过事件研究法考察政策效应的时间演化,揭示了短期与长期影响的差异

空间溢出效应:通过“西电东送”的分析,揭示了政策影响的跨区域外溢,提醒政策评估不能局限于政策实施地

反事实稳健性检验:运用多种方法(安慰剂检验、Bacon分解等)确保因果推断的可靠性,为准自然实验的应用提供了范例

六、政策建议:迈向系统性的绿色转型

6.1 优化政策设计的战略原则

系统性原则:绿色技术推广必须与能源结构转型、基础设施建设、产业升级协同推进。建议建立“技术-能源-政策”三位一体的评估框架,在政策出台前进行全生命周期环境影响评估。

差异化原则:根据地区能源禀赋、经济发展水平、环境承载力制定差异化政策。在清洁能源丰富地区可加速推广,在煤电主导地区应放缓节奏并优先发展可再生能源。

动态调整原则:建立政策效果的持续监测和动态评估机制,根据能源结构变化、技术进步、市场响应及时调整政策力度和方向。

6.2 具体政策路径

能源供给侧改革:

- 加大可再生能源投资,提高风电、光伏、水电在电力结构中的占比

- 发展储能技术,解决清洁能源的间歇性问题

- 推进煤电的清洁化改造和灵活性改造,逐步实现由主体电源向调节电源转变

区域协调机制:

- 建立跨区域生态补偿机制,对电力输出地区给予合理补偿

- 优化“西电东送”的清洁能源占比,提高输电通道的绿色电力比例

- 推动东部地区发展海上风电、分布式光伏等本地清洁能源

市场化激励机制:

- 完善绿色电力交易市场,为新能源汽车用户提供绿电溯源和优惠价格

- 建立碳排放权交易与绿色出行的联动机制

- 对采用清洁电力充电的新能源汽车给予额外补贴或税收优惠

6.3 技术创新方向

智能充电技术:发展V2G(车网互动)技术,使新能源汽车成为移动储能单元,在可再生能源发电高峰时充电,在低谷时反向输电,提高电网对清洁能源的消纳能力。

电池技术突破:提升电池能量密度和循环寿命,降低对稀有金属的依赖;完善电池回收体系,实现闭环经济。

替代能源路径:探索氢燃料电池汽车等多元化技术路线,特别是在可再生能源制氢技术成熟后,为重型运输提供零碳方案。

七、研究局限与未来展望

7.1 本研究的局限性

该研究虽然提供了重要的实证证据,但仍存在以下局限:

数据颗粒度:城市层面的数据难以捕捉企业和家庭层面的行为差异,未来研究可结合微观数据进行更精细的机制分析。

长期效应:样本期至2021年,尚无法评估“双碳”目标提出后能源结构快速调整对政策效应的影响,需要更长时间序列的跟踪研究。

国际比较:研究聚焦中国情境,其结论在能源结构、政策体系差异较大的国家的适用性有待检验。

7.2 未来研究方向

机制深化:进一步区分直接效应(本地煤电增长)、间接效应(跨区域电力调度)和溢出效应(产业链碳足迹),量化各机制的相对贡献。

福利分析:综合考虑空气质量改善、健康收益、能源安全等多维度,对新能源汽车政策进行全面的成本收益分析。

政策组合优化:通过仿真模拟等方法,探索不同政策工具(补贴、限购、碳税等)及其组合在不同能源结构情境下的最优配置。

技术前瞻研究:评估新一代技术(如固态电池、无线充电、智能电网)对缓解绿色创新悖论的潜力。

八、结论

该研究通过严谨的实证分析,证实了绿色创新悖论在中国新能源汽车政策中的存在,揭示了在煤电主导的能源结构下,“电代油”可能演变为“煤代油”的技术替代悖论。研究的核心启示在于:绿色技术本身并非万能,其环境效益高度依赖于能源系统、基础设施和政策环境的配套程度。

从学术意义上看,这一研究拓展了绿色创新理论,丰富了技术替代效应的理解,为政策评估提供了系统性分析框架。从实践意义上看,研究为中国乃至全球的绿色转型敲响了警钟:必须超越单一技术或部门的视角,采取系统性、差异化、动态化的政策设计,才能避免“绿色政策”走向“灰色结果”。

真正的可持续发展不是简单的技术替换,而是经济社会系统的深层次变革。只有在清洁能源供给、绿色技术创新、政策制度完善、社会行为转变等多维度协同发力,才能实现从“悖论”到“协同”的跨越,最终达成经济繁荣、环境友好与社会公平的统一。

Xu T, Ding C J, Ahmed A D. The dark side of green innovation policy on energy consumption: From technology substitution effect perspective[J]. Energy Policy, 2026, 208: 114894.