从零起步学习Redis || 第六章:Redis单线程模式的实现详解

切入点:

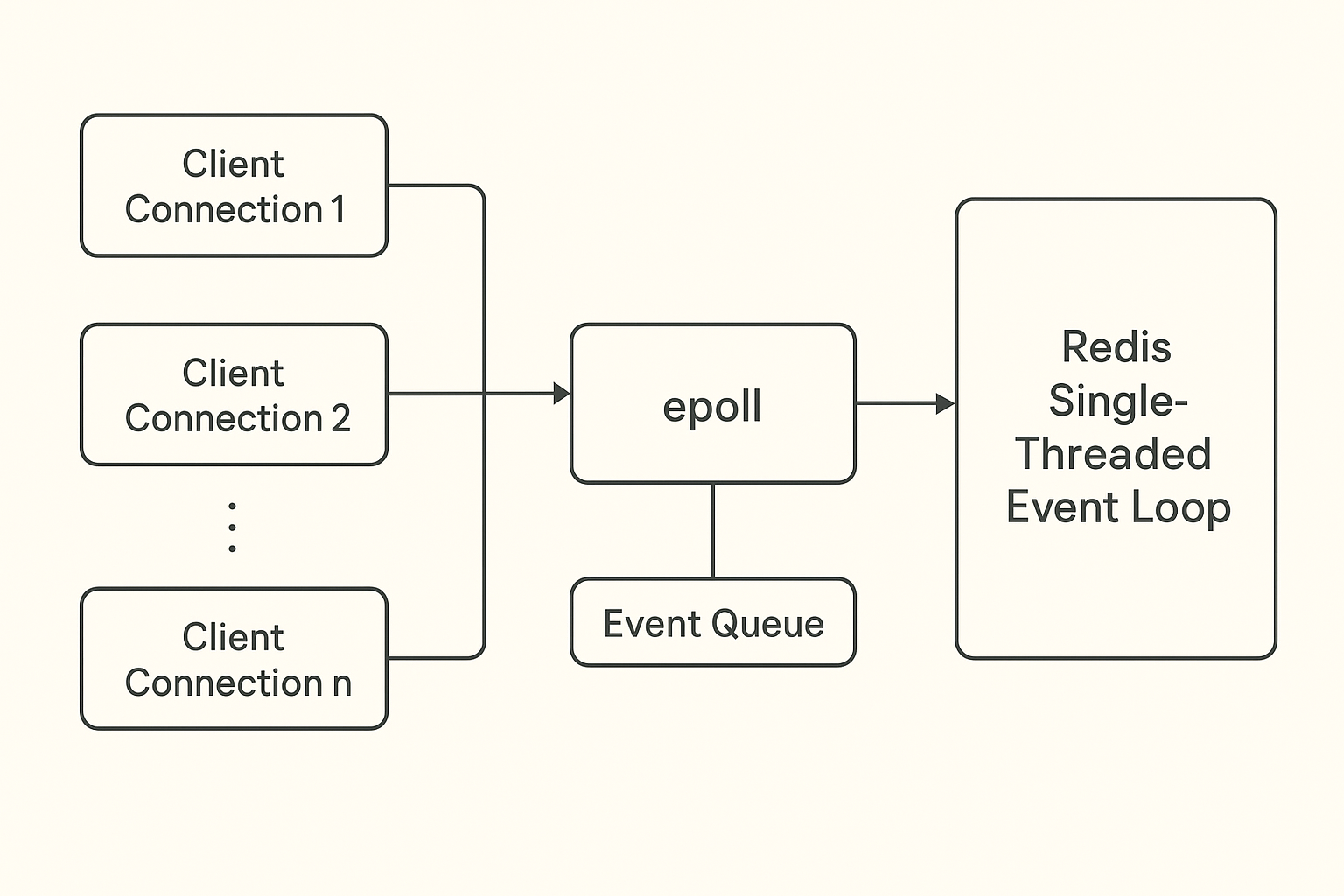

Redis 的核心是 基于事件驱动的单线程模型,它通过 I/O 多路复用(epoll/kqueue/Select) 来管理所有客户端的请求。

流程大概是这样的:

客户端请求来了(比如

SET key value)。Redis 的 事件循环 把请求放入队列。

单线程顺序地从队列里取出请求,执行对应的命令(读写内存、更新数据结构)。

把结果返回给客户端。

因为 Redis 的操作都是 内存级别 的,速度极快,加上单线程避免了多线程并发的上下文切换、加锁开销,所以性能很高。

核心机制:I/O 多路复用和事件循环

如果 Redis 是单线程的,那它怎么同时处理成千上万个客户端连接呢?

如果用「一线程一连接」就会死掉,因为线程上下文切换、内存开销太大。

Redis 的解法是:一个线程,管理多个连接 → 靠 I/O 多路复用。

I/O 多路复用的思想

你可以把它想象成:

服务员(Redis 单线程) → 只有一个。

客人(客户端连接) → 可以有几万个。

服务员不可能一直守着某个客人等点单,所以用一个「呼叫器系统」(多路复用机制:

select、epoll、kqueue)。哪个客人需要点单(有事件),呼叫器就告诉服务员「这个桌子有人举手了」。

这样,一个线程就能监听很多连接。

Redis 的事件循环流程

Redis 内部有一个 事件循环(event loop),大体是这样的:

调用

epoll_wait(Linux)等待事件。如果有客户端发送请求(可读事件),就返回「哪个连接有数据」。

如果有客户端可以发送结果(可写事件),也会返回。

事件循环把这些事件放到一个队列里。

Redis 单线程依次处理这些事件:

解析客户端请求。

执行命令(对内存数据结构进行操作)。

把结果写回客户端。

处理完一批事件后,再回到

epoll_wait→ 等下一批事件

epoll是什么?

基本概念

epoll 是 Linux 提供的一种 I/O 多路复用机制,用来同时高效地监听大量文件描述符(比如 socket 连接)。

换句话说:

传统模型:一个线程处理一个连接(线程数爆炸 → 性能差)。

epoll 模型:一个线程用 epoll 监听成千上万个连接,只在有事件时才处理。

epoll 工作方式

可以分为三步:

注册事件:把要监听的 socket(客户端连接)交给 epoll,比如「这个连接可读的时候告诉我」。

等待事件:调用

epoll_wait()阻塞等待,直到有事件发生。返回事件:只返回那些「真的发生了事件」的连接,线程直接处理它们就好。

socket 的本质

socket 就是一个“通信端点”。

可以把它理解成 网络中的门口/插口:

进程要想和别的进程(可能在另一台机器)通信,得先“开个门口”。

这个门口就是 socket。

socket 工作流程

一次客户端—服务器通信,大体是这样:

服务器先在本地开一个 socket(监听端口,比如 6379 就是 Redis 的默认端口)。

客户端也开一个 socket,然后向服务器的 IP + 端口发起请求。

内核给它们牵线搭桥,两个 socket 建立连接。

以后客户端和服务器就是通过这对 socket 来 收发数据。

所以你可以把 socket 看成是 读写网络的文件描述符。

在 Linux 里,socket 甚至就是一种特殊的文件,读写它和操作文件一样。

易错点辨析:端口与socket的关系

1. 端口是什么?

端口(port)就像一栋楼里的房间号。

一台机器上可以同时跑很多服务(HTTP 80,MySQL 3306,Redis 6379)。

端口号用来区分「同一台电脑里的不同服务」。

2. socket 是什么?

socket 是通信的端点,就像插座:插上去就能通信。

在 TCP 里,一个 socket 是由 (IP 地址, 端口号) 组成的。

客户端和服务器建立连接时,其实就是在两端各创建一个 socket,然后把它们连起来。

3. 两者的关系

你可以这么记:

端口号:只是号码(告诉操作系统「数据要交给谁」)。

socket:是操作系统里真正用来收发数据的对象。

也就是说:

端口号 = 地址上的「门牌号」。

socket = 门口的「门+对讲机」,真正能收发信息。

举个 Redis 的例子:

Redis 默认监听 6379 端口。

当你用客户端连接 Redis 时:

服务器这边创建一个 socket 绑定在

(服务器IP, 6379)上。客户端也有自己的 socket,比如

(你的IP, 随机端口号)。两个 socket 建立 TCP 连接,数据就能传输。