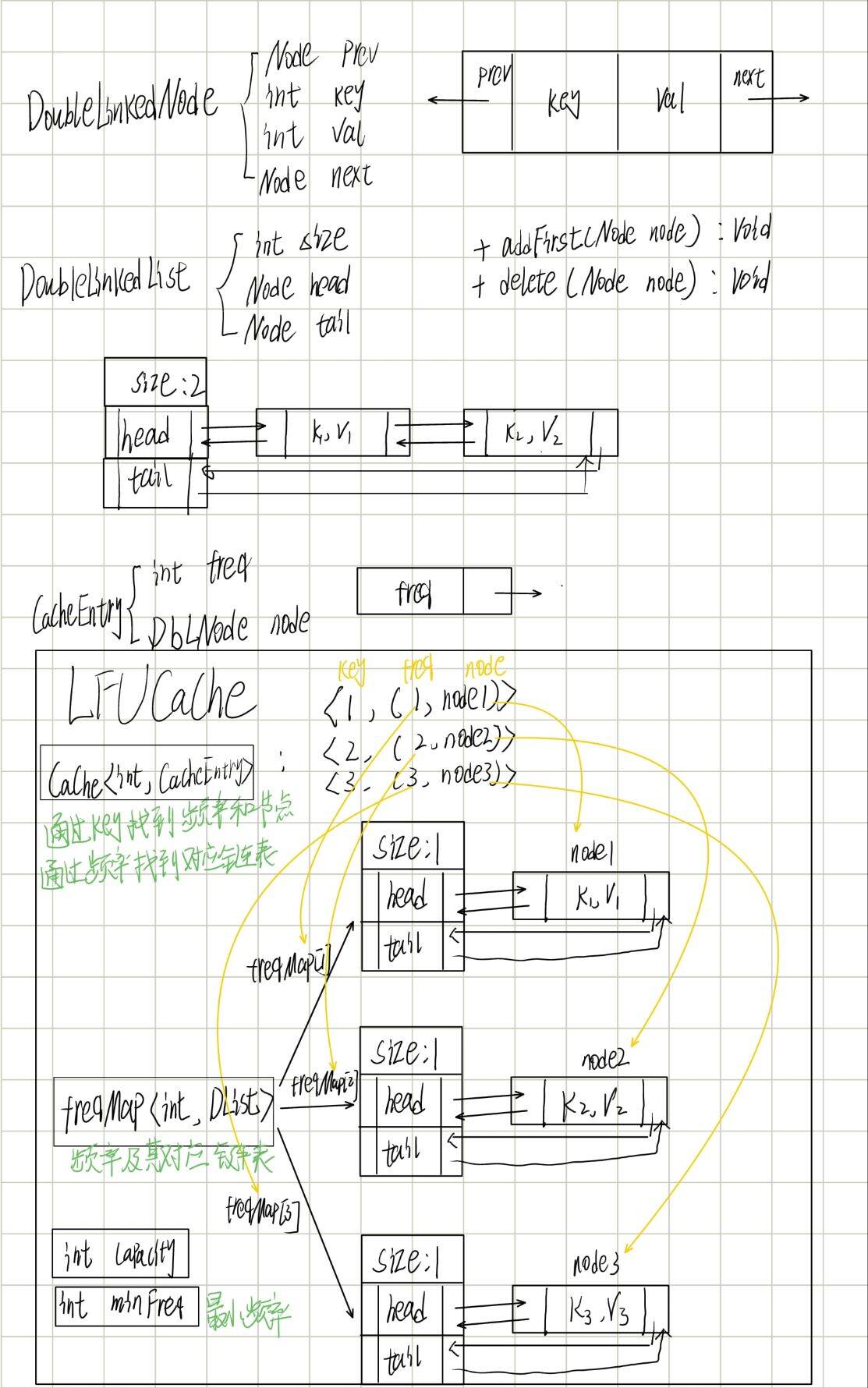

leetcode460.LFU缓存

设计 LFU 缓存的核心思路,本质是从问题需求倒推数据结构选择,再通过组合结构解决单一结构的缺陷,整个思考过程可以拆解为以下几个关键步骤:

第一步:明确 LFU 的核心需求 ——“淘汰规则” 决定必须跟踪的信息

LFU 的核心规则是:优先淘汰使用频率最低的元素;若频率相同,淘汰最久未使用的元素。这意味着我们必须同时跟踪两个维度的信息:

- 每个元素的 “使用频率”(用于判断 “谁最不经常使用”);

- 同一频率下元素的 “最近使用时间”(用于频率相同时判断 “谁最久未使用”)。

这两个维度缺一不可,且所有操作(查找、更新频率、淘汰)都需要高效(题目要求 O (1) 平均时间复杂度)。

第二步:拆解需求,逐个解决 “单一维度” 的问题

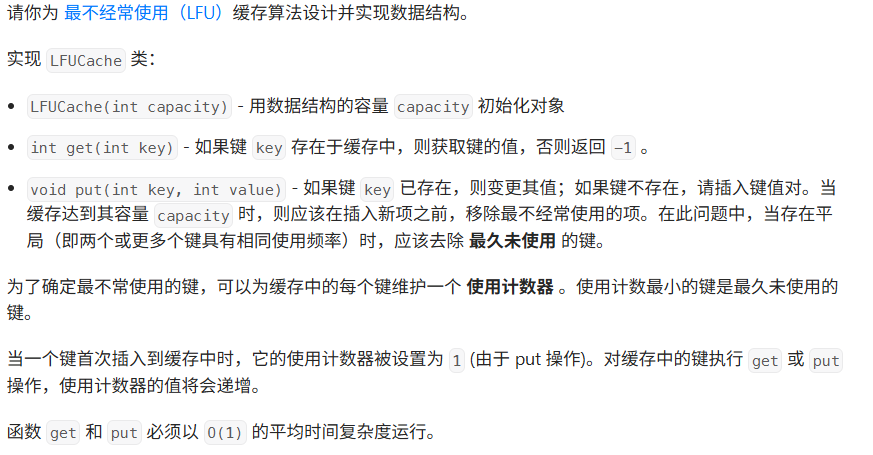

问题 1:如何高效跟踪每个元素的 “使用频率”?

- 最直接的想法:给每个元素绑定一个 “频率计数器”,访问 或者 插入时 + 1。但仅这样还不够 —— 我们需要快速找到 “频率最低的一组元素”(否则淘汰时要遍历所有元素,效率太低)。

- 优化思路:按频率 “分组” 管理元素。比如,频率为 1 的元素放一组,频率为 2 的放另一组…… 这样找 “最低频率” 时,只需定位到最小的频率组即可。

- 数据结构匹配:用哈希表(

freqMap) 实现 “频率→元素组” 的映射(key = 频率,value = 该频率下的所有元素)。哈希表的查找是 O (1),能快速定位某一频率对应的元素组。

问题 2:如何高效跟踪 “同一频率下元素的最近使用时间”?

- 同一频率组内,需要区分 “最近使用” 和 “最久未使用”(淘汰时取最久未使用的)。这本质是 “维护一个动态顺序”:每次访问元素,要把它标记为 “最近使用”(移到顺序的前端);淘汰时取 “最久未使用”(顺序的末端)。

- 数据结构匹配:双向链表是最佳选择。因为:

- 已知节点时,插入(移到头部)和删除(从链表中移除)的时间复杂度是 O (1)(单向链表做不到,因为找不到前驱节点);

- 链表的 “头部” 天然可以表示 “最近使用”,“尾部” 表示 “最久未使用”,符合需求。

问题 3:如何快速定位元素的 “频率” 和 “所在链表的节点”?

- 当我们访问一个 key 时,需要先找到它的频率(才能知道从哪个频率组移除),以及它在链表中的具体节点(才能执行移到头部等操作)。如果每次都遍历链表查找,时间复杂度会退化为 O (n),不符合要求。

- 数据结构匹配:再用一个哈希表(

cache) 实现 “key→(频率 + 节点)” 的映射。key 是缓存的键,value 是一个结构体(CacheEntry),存储该 key 的频率和在链表中的节点引用。这样通过 key 能直接拿到频率和节点,实现 O (1) 定位。

问题 4:如何快速找到 “当前最小频率”?

- 有了

freqMap按频率分组后,还需要一个变量记录 “当前最小的频率”(minFreq),否则每次淘汰时要遍历freqMap的所有 key 找最小值(O (k),k 是频率种类),效率太低。 - 维护逻辑:

- 新元素插入时,频率为 1,所以

minFreq直接设为 1; - 当某一频率组的元素全部移走(链表为空),且该频率等于

minFreq时,minFreq递增(因为原最小频率的元素已不存在)。

- 新元素插入时,频率为 1,所以

第三步:组合结构,解决 “操作流程” 的闭环

单一结构只能解决局部问题,需要把上述结构组合起来,形成完整的操作流程:

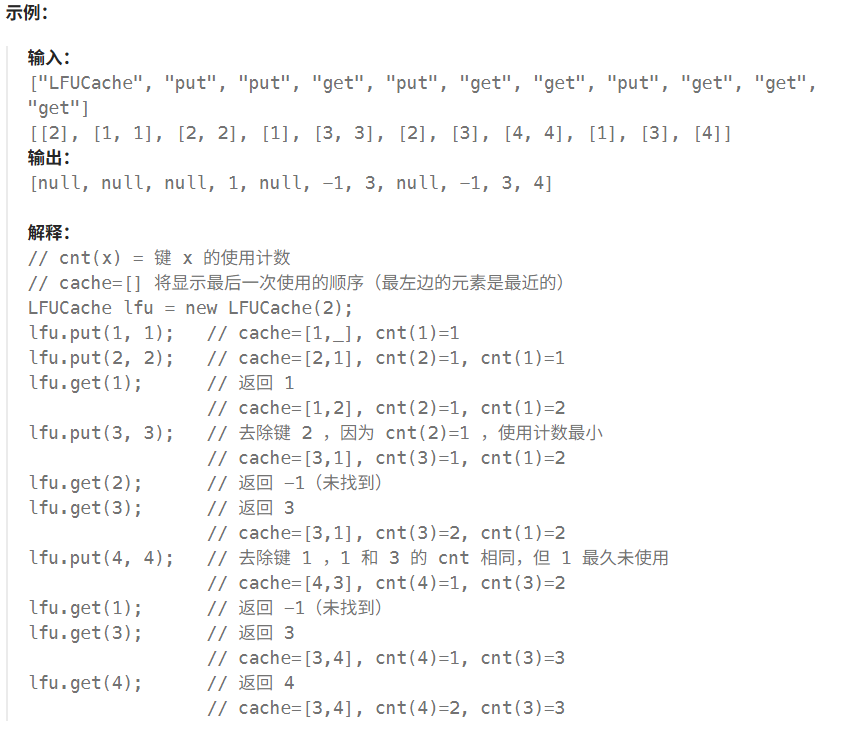

get 操作(访问元素):

- 用

cache找到 key 对应的频率和节点(O (1)); - 从

freqMap中该频率的链表中删除节点(O (1)); - 若链表为空,删除该频率并更新

minFreq(O(1)); - 频率 + 1,将节点加入新频率的链表头部(O (1))。

- 用

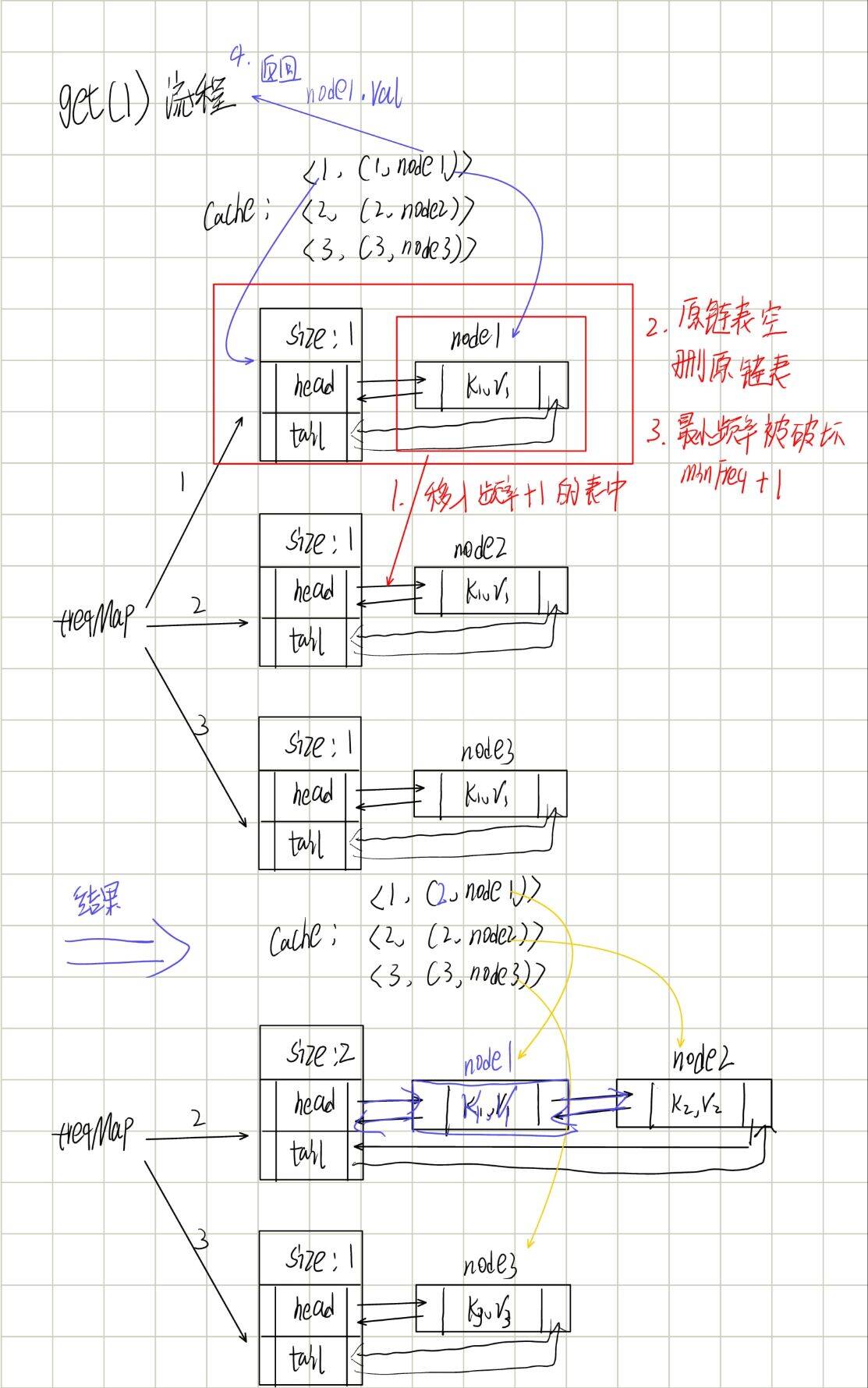

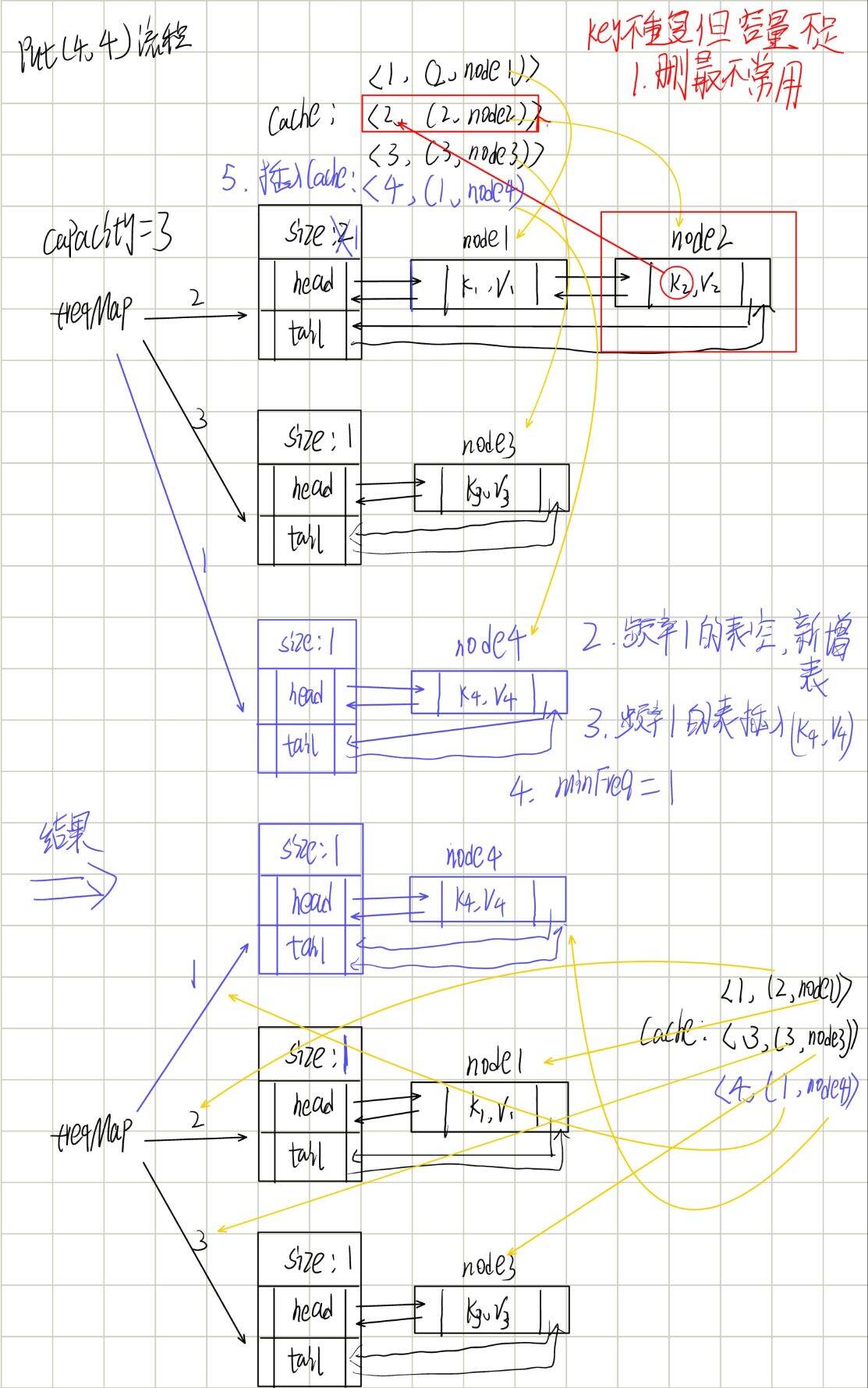

put 操作(插入 / 更新元素):

- 若 key 已存在:流程同 get(更新频率),额外修改节点的 value;

- 若 key 不存在:

- 若缓存满,用

minFreq找到对应链表,删除尾部节点(最久未使用),并从cache中移除(O (1)); - 新建节点,频率设为 1,加入

cache和频率 1 的链表头部,minFreq设为 1(O (1))。

- 若缓存满,用

第四步:细节优化,解决 “边界问题”

- 哨兵节点:双向链表的

head和tail哨兵节点,避免了 “空链表增删节点” 的复杂判断(比如addFirst时无需检查链表是否为空); - 封装内部类:用

DoubleLinkedNode存储 key/value 和指针,DoubleLinkedList封装链表操作,CacheEntry关联频率和节点,让逻辑更清晰,避免散落在外部类中; computeIfAbsent简化代码:创建新频率的链表时,用哈希表的computeIfAbsent直接替代 “判断是否存在→不存在则创建→插入” 的三步操作,减少冗余。

总结:思路的本质是 “需求→结构→组合→优化”

整个设计思路的核心逻辑是:

- 从 LFU 的淘汰规则(频率 + 最近使用)出发,明确需要跟踪的信息;

- 为每个信息维度匹配最合适的数据结构(哈希表解决快速查找 / 分组,双向链表解决顺序维护);

- 用变量(

minFreq)和辅助结构(CacheEntry)连接各个数据结构,形成闭环操作; - 通过细节优化(哨兵节点、封装)降低复杂度,确保所有操作达到 O (1)。

这种思路不是凭空产生的,而是基于对 “数据结构特性” 的理解(哈希表的 O (1) 查找、链表的顺序维护),以及对 “问题需求” 的拆解(必须同时处理频率和时间两个维度),最终形成的最优组合方案。

class LFUCache {private class DoubleLinkedNode {private DoubleLinkedNode prev;private int key;private int value;private DoubleLinkedNode next;public DoubleLinkedNode() {}public DoubleLinkedNode(int key, int value) {this.key = key;this.value = value;}}private class DoubleLinkedList {private int size;private DoubleLinkedNode head;private DoubleLinkedNode tail;public DoubleLinkedList() {//1.初始化成员变量head = new DoubleLinkedNode();tail = new DoubleLinkedNode();//2.将头尾节点相互连接head.next = tail;tail.prev = head;}public void addFirst(DoubleLinkedNode doubleLinkedNode) {size++;doubleLinkedNode.prev = head;doubleLinkedNode.next = head.next;head.next.prev = doubleLinkedNode;head.next = doubleLinkedNode;}public void delete(DoubleLinkedNode doubleLinkedNode) {size--;doubleLinkedNode.prev.next = doubleLinkedNode.next;doubleLinkedNode.next.prev = doubleLinkedNode.prev;}}private class CacheEntry {private int freq;private DoubleLinkedNode node;public CacheEntry(int freq, DoubleLinkedNode node) {this.freq = freq;this.node = node;}}private int capacity;private int minFreq;private Map<Integer, DoubleLinkedList> freqMap;private Map<Integer, CacheEntry> cache;public LFUCache(int capacity) {this.capacity = capacity;freqMap = new HashMap<>();cache = new HashMap<>();}public int get(int key) {//1.如果key不存在直接返回-1if (!cache.containsKey(key)) {return -1;}//2.根据key得到cache中的cacheEntryCacheEntry cacheEntry = cache.get(key);//3.根据cacheEntry中的freq具体确定在那个频率双向链表,根据node确定双向链表中的具体节点DoubleLinkedList oldList = freqMap.get(cacheEntry.freq);//4.将这个频率对应的双向链表中的该节点删除oldList.delete(cacheEntry.node);//4.1若删除后旧表空了,把旧表从freqMap移除if (oldList.size == 0) {freqMap.remove(cacheEntry.freq);//4。2若旧表的频率就是最小频率,那么最小频率此时就要更新(+1)if (minFreq == cacheEntry.freq) {minFreq++;}}//5.更新频率,把访问的节点的频率+1,在新频率对应的表中插入这个nodefreqMap.computeIfAbsent(++cacheEntry.freq, k->new DoubleLinkedList()).addFirst(cacheEntry.node);//6.返回数据return cacheEntry.node.value;}public void put(int key, int value) {//1.如果key已经存在了,那么和get方法的步骤类似,差别在于需要更改node中的value值if (cache.containsKey(key)) {//1.1根据key拿到cache中的cacheEntry(这里面可看到访问频率,和访问的具体节点)CacheEntry cacheEntry = cache.get(key);//1.2删除这个频率对应的链表中的nodeDoubleLinkedList oldList = freqMap.get(cacheEntry.freq);oldList.delete(cacheEntry.node);//1.2.1若删除后旧表空了,把旧表从freqMap移除if (oldList.size == 0) {freqMap.remove(cacheEntry.freq);//1.2.2若旧表的频率就是最小频率,那么最小频率此时就要更新(+1)if (minFreq == cacheEntry.freq) {minFreq++;}}//1.3更新频率,把访问的节点的频率+1,把node的值更新,在新频率中的表中插入这个nodecacheEntry.node.value = value;freqMap.computeIfAbsent(++cacheEntry.freq, k -> new DoubleLinkedList()).addFirst(cacheEntry.node);return;}//2.如果达到容量上限,需要淘汰最不经常使用的cache块(最小频率对应的链表中的末尾节点)if (cache.size() == capacity) {//2.1最小频率对应的链表中的最后一个节点DoubleLinkedList oldList = freqMap.get(minFreq);DoubleLinkedNode tailNode = oldList.tail.prev;cache.remove(tailNode.key);oldList.delete(tailNode);//2.2若删除后该链表空了,freqMap把该链表移除if (oldList.size == 0) {freqMap.remove(minFreq);}}//3.更新最小频率为1,并新增一个node放到freq为1对应的链表和cache中minFreq = 1;DoubleLinkedNode node = new DoubleLinkedNode(key, value);cache.put(key, new CacheEntry(1, node));freqMap.computeIfAbsent(1, k -> new DoubleLinkedList()).addFirst(node);}

}/*** Your LFUCache object will be instantiated and called as such:* LFUCache obj = new LFUCache(capacity);* int param_1 = obj.get(key);* obj.put(key,value);*/