古代游戏中的社交密码

目录:

古代游戏里的千年智慧-CSDN博客

古老的游戏之竞技体育-CSDN博客

古老的游戏之棋牌策略 -CSDN博客

古老的游戏之童趣民间-CSDN博客

游戏自古有之:智力解谜、竞技体育、棋牌策略、童趣民间和宴饮社交游戏等,丰富多彩。在先前的文章中,我们简单介绍了典型游戏的历史发展和设计思路,这一篇文章,我们浅谈一下古代游戏中的社交属性。

前言

纵观人类文明史,游戏从未仅仅是消遣之物,而是承载文化密码、维系社会纽带的重要媒介。中国古代游戏更是如此,从围棋象棋的智略交锋,到投壶酒令的礼仪展演,再到斗草风筝的节令狂欢,它们共同构筑了一个多层次、多功能的社会交往体系。这些游戏不仅是娱乐工具,更是社会结构的微缩景观,是文化传承的生动载体,深刻反映了中国传统社会独特的交往伦理与生存智慧。

一、棋类博弈:精英社会的智力社交与身份认同

围棋与象棋作为“琴棋书画”四艺之一,代表了古代社交活动的最高形态。它们的社交属性首先体现在为士大夫阶层提供了超越功利的精神交往平台。魏晋名士以围棋为“手谈”,在无声的落子间完成心灵的对话与智慧的碰撞。这种交往不依赖于语言,却达成了更高层次的默契与理解,构建了文人精英的精神共同体。

其次,棋类游戏建立了跨越阶层的特殊社交通道。唐代设立“棋待诏”官职,王积薪等棋手通过棋艺获得与帝王对话的资格;明太祖朱元璋与徐达对弈莫愁湖的故事更是传为佳话。棋盘成为暂时悬置社会等级的独特场域,在这里,智力的平等对话超越了世俗的身份差异,体现了“游戏面前人人平等”的早期民主意识。

更重要的是,棋类社交具有强大的文化辐射力。围棋东传日本、朝鲜,象棋南下东南亚,成为中华文化圈的共同语言。这些游戏作为文化交往的媒介,超越了语言障碍,构建了东亚地区独特的“智力社交网络”,至今仍在国际文化交流中发挥着重要作用。

二、宴饮游戏:礼仪秩序中的情感融通

投壶、酒令、流觞曲水等宴饮游戏,则展现了古代社交中礼仪与情感的精妙平衡。这些游戏本质上是一种“礼仪化的狂欢”,在严格遵守礼制规范的同时,达成情感的释放与交流。

投壶源自射礼,《礼记》中详细记载了其繁复的礼仪流程与行为规范。在“三请三让”的仪式中,在“不使之过,亦不使之偏”的规则里,参与者实际上在进行一场社交礼仪的集体演训。通过游戏,贵族阶层不断强化其行为规范,巩固了共同的价值观念。宋代司马光在《投壶新格》中强调“中正”之道,更是将游戏的礼仪功能推向极致。

然而,规则之严谨并未窒息情感的流动。恰恰相反,如曲水流觞般的诗酒唱和,以及手势令中的欢笑戏谑,为情感表达提供了安全的释放通道。王羲之在兰亭集会上“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”的感慨,正是这种社交功能的最佳注脚。宴饮游戏因此成为维系士人关系的情感粘合剂,在严肃的礼制与轻松的情感之间找到了完美的平衡点。

三、节令游戏:全民参与的社会狂欢与民俗凝聚

相较于精英化的棋类与宴饮游戏,风筝、斗草、跳百索等节令游戏展现了更为广阔的全民性社交图景。这些游戏与民俗节令紧密结合,成为社会整体动员与文化认同的重要方式。

清明放风筝、端午斗草、元宵跳白索,这些活动构成了古代的“公共活动空间”。在这个时空场域中,社会等级被暂时性地消解。无论是皇室贵胄还是市井小民,都参与到同一套游戏规则中,共同享受节日的欢乐。这种全民参与的特性,使游戏成为增强社会凝聚力的重要媒介。

特别值得注意的是,这些游戏往往具有特定的民俗文化寓意。放风筝意味着“放晦气”,斗草蕴含着对健康吉祥的祈愿。通过集体参与这些仪式性游戏,社会成员不仅分享了欢乐,更共同强化了文化记忆与身份认同。游戏成为民俗传承的活态载体,让抽象的文化观念以最生动的方式代代相传。

四、牌类游戏:市井社会的商业社交与信息流动

叶子戏、马吊等纸牌游戏的发展,则映射了宋明以来市井商业文化的兴起,展现了游戏作为商业社交与信息交换平台的全新功能。

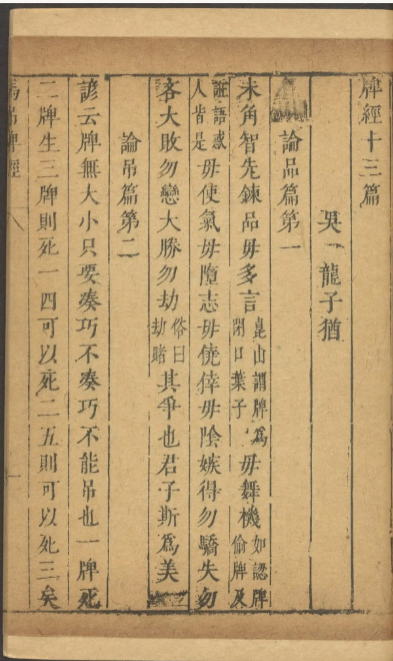

宋代城市商业繁荣,“瓦舍勾栏”等公共娱乐空间兴起,叶子戏迅速成为市民阶层喜爱的社交方式。明代万历年间的马吊热潮,更是见证了商业社会的繁荣。牌桌上的交流超越了游戏本身,成为商业信息交换、人际关系建立的重要场合。冯梦龙在《马吊牌经》中甚至将牌技与处世之道相类比,足见其社交功能的深化。

清明放风筝、端午斗草、元宵跳白索,这些活动构成了古代的“公共活动空间”。在这个时空场域中,社会等级被暂时性地消解。无论是皇室贵胄还是市井小民,都参与到同一套游戏规则中,共同享受节日的欢乐。这种全民参与的特性,使游戏成为增强社会凝聚力的重要媒介。

特别值得注意的是,这些游戏往往具有特定的民俗文化寓意。放风筝意味着“放晦气”,斗草蕴含着对健康吉祥的祈愿。通过集体参与这些仪式性游戏,社会成员不仅分享了欢乐,更共同强化了文化记忆与身份认同。游戏成为民俗传承的活态载体,让抽象的文化观念以最生动的方式代代相传。

四、牌类游戏:市井社会的商业社交与信息流动

叶子戏、马吊等纸牌游戏的发展,则映射了宋明以来市井商业文化的兴起,展现了游戏作为商业社交与信息交换平台的全新功能。

宋代城市商业繁荣,“瓦舍勾栏”等公共娱乐空间兴起,叶子戏迅速成为市民阶层喜爱的社交方式。明代万历年间的马吊热潮,更是见证了商业社会的繁荣。牌桌上的交流超越了游戏本身,成为商业信息交换、人际关系建立的重要场合。冯梦龙在《马吊牌经》中甚至将牌技与处世之道相类比,足见其社交功能的深化。

更重要的是,这些游戏催生了最早的行业社会组织。南宋的“齐云社”(蹴鞠组织)虽为球会,但其组织模式为后来的游戏行会提供了范本。成员之间的交往不再局限于游戏本身,而是扩展至生活互助、技艺切磋等多个层面,形成了中国最早的“民间俱乐部”形态。

五、古今映照:传统游戏社交智慧的现代启示

回首古代游戏的社交世界,再观照当代数字时代的社交困境,我们能获得深刻的启示。古代游戏的社交智慧在于:它创造了共享的物理空间,提供了面对面的真实互动,建立了共同遵守的规则体系,并赋予了活动以文化意义。

反观当下,虽然数字技术极大地扩展了我们的社交范围,但屏幕间的交流往往缺乏具身性的体验与共同在场的仪式感。古代游戏提醒我们:真正的社交需要身体的参与、规则的共建和文化的共享。这正是为什么今天我们看到公园里抽陀螺的老人群体、围棋社的定期雅集、以及学校里的跳绳比赛,仍然保持着强大的生命力。

中国古代游戏的社交模式,绝非尘封的历史标本,而是一面映照当代社会生活的明镜,尤其为我们在数字时代重构健康、有意义的社交关系提供了深邃的启示。其智慧的核心在于,它成功构建了一种 “具身化的、仪式化的、且承载文化意义的共享体验” ,这恰恰是当前许多虚拟社交形式所缺失的。

1. 重建真实的社交场域

古代游戏的社交发生在一个具体的、可感知的物理空间中——无论是庭院中的投壶、田野上的风筝、还是街边的陀螺对决。参与者不仅是在进行一场游戏,更是在共享同一个时空场域。他们能听到对方的呼吸与欢笑,看到对方的神态与动作,感受到环境的温度与微风。这种“肉身在场”的体验,创造了一种无可替代的真实感与沉浸感。

反观当下,数字技术虽实现了“永远在线”的虚拟在场,通过屏幕即可与千里之外的人对话,但这种连接在带来便捷的同时,也付出了代价。它过滤掉了大量非语言的、细微的社交信号(如眼神、肢体接触、语气中的微妙变化),使得交流变得扁平化和碎片化。许多线上游戏更侧重于任务达成而非情感交流,玩家间的关系容易工具化。

传统游戏的智慧启示我们:真正的深度社交离不开物理空间的共享和身体的共同参与。它呼吁我们在虚拟连接之外,更应有意识地创造和回归线下面对面的社交场景。正如公园里抽巨型陀螺的老人们,他们组成的不仅是一个兴趣小组,更是一个基于地缘的、温暖的现实社群,满足了人类作为社会性动物的深层心理需求。

2. 重拾共识与仪式感

古代游戏的规则往往是基于人文共识而非冰冷的算法。无论是围棋的“棋品即人品”,还是投壶中的“三请三让”,规则不仅规定了玩法,更内嵌了礼仪、道德与共同价值观。遵守规则的过程,本身就是一种社会规范的习得和文明教养的体现。游戏的开始与结束常有明确的仪式,赋予了活动以神圣感和秩序感。

而现代数字社交和游戏,其底层规则多由匿名的算法和代码所设定。这些规则固然精密、公平,但缺乏温度与弹性。玩家与规则制定者之间没有对话,只有服从。更重要的是,这种规则很少承载除竞争胜负以外的文化或道德内涵。

传统游戏的启示在于:规则可以且应该是充满人文精神和教育意义的。它提醒我们,在设计和参与社交活动时,应注重规则本身的教化功能与仪式感,让参与者在遵守共同约定的过程中,不仅能获得乐趣,还能学习谦逊、尊重和公平竞争的精神,从而强化社会的文化共识与道德凝聚力。

3. 重塑有根的社交内容

古代游戏本身就是文化传承的活态载体。斗草中的植物知识、风筝制作中的工艺美学、棋类中的兵法策略,这些游戏的内容深深植根于深厚的文化土壤。参与游戏,就是在主动学习和传承一种活的文化。玩家在过程中不是被动的文化消费者,而是积极的文化参与者和共创者(如创作新的风筝图案或棋局解法)。

相比之下,许多现代娱乐和社交活动内容同质化严重,成为全球化的“文化快餐”。虽然信息获取极易,但深度参与和文化创造的机会反而可能减少。人们更多是在消费内容,而非创造意义。

传统游戏的智慧告诉我们:最具生命力的社交是那些有“文化根脉”的社交。它启示我们,应鼓励和支持那些能够连接过去与现在、能让参与者产生文化认同感和创造力的社交形式。例如,在学校推广围棋、组织传统手作风筝工作坊,这些活动不仅是游戏,更是一堂生动的传统文化教育课,让社交过程同时成为文化自信建立的过程。

游戏之戏,社交之交

中国古代游戏的社交智慧,如同一剂清醒的良药,让我们在数字时代的狂飙中不忘根本。它并非要求我们抛弃现代科技,回到过去,而是启示我们如何以古人之智慧,开时代之生面。我们应利用技术之便,而非为技术所奴役。在线围棋平台可以让全球爱好者对弈,但线下的围棋社仍能提供手谈的温情;我们可以观看炫酷的游戏直播,但也可以组织一场社区的跳百索比赛。最终的目标,是构建一种“虚实融合”、既有效率又有温度的社交生态。

中国古代游戏是一个巨大的社交文本,其中书写着不同阶层的交往方式、情感表达和文化认同。从士大夫的棋局到市井街头的牌桌,从宫廷的投壶礼仪到田野的斗草嬉戏,游戏构建了一个多层次、多功能的社会交往生态系统。

这些游戏之所以能够穿越时空至今流传,正是因为它们满足了人类最本质的社交需求——对连接的渴望,对共识的追求,对归属的需要。在方寸棋盘之间,在飞舞的风筝线上,在铿锵的陀螺旋转中,中国古代社会实现了其独特的社交智慧:在规则中达成和谐,在娱乐中传递文化,在游戏中构建共同体。

这或许正是古代游戏留给我们最宝贵的遗产:真正的社交不是简单的信息交换,而是共同创造一种有规则、有温度、有意义的生活形式。在这个意义上,游戏不止是游戏,它是我们如何在一起的方式,是我们共同讲述的文化故事。