从打孔卡到SSD:数据存储300年的进化之路

从打孔卡到SSD:数据存储300年的进化之路

开篇:你口袋里的1TB,比1956年的"数据巨兽"强多少?

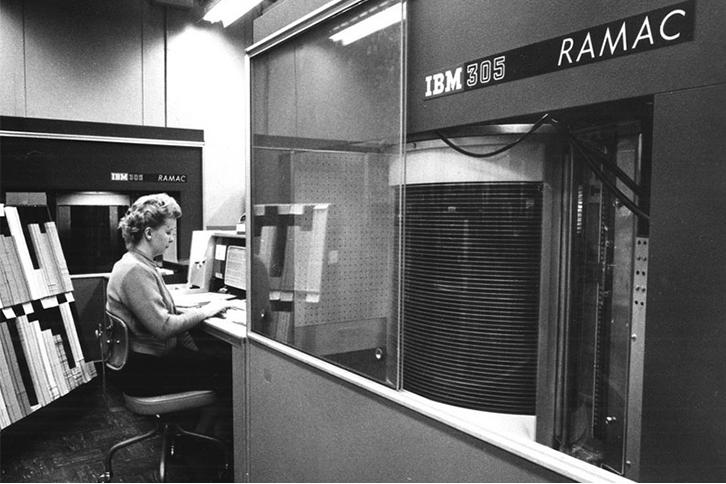

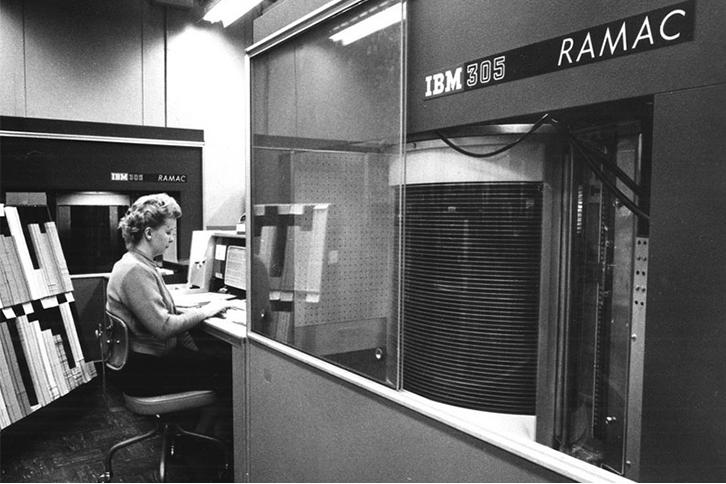

2025年的今天,一部普通智能手机的存储容量轻松达到1TB,能装下20万张高清照片。但你可能不知道,1956年全球首个商用硬盘IBM RAMAC 305,体积堪比两台冰箱,重1吨,却只能存5MB数据——不够装一张现代手机拍摄的RAW格式照片。

从1725年法国人巴斯勒·布乔发明的打孔卡(80字节容量),到2025年PCIe 6.0 SSD(100TB容量,纳秒级延迟),数据存储用300年时间完成了一场容量增长12万亿倍、成本下降1亿倍的革命。这条进化之路,不仅是技术的突破,更藏着无数被忽视的天才故事和改变世界的商业传奇。

机械时代:打孔卡上的"数据革命"(1725-1950s)

1725年,当法国人用打孔卡控制织布机时,没人想到这会开启数据存储的先河。

1725年,巴斯勒·布乔为织布机发明打孔卡,通过卡片上的孔洞控制经线起落,本质是"存储图案程序"的存储器。1801年,雅卡尔改进为穿孔纸带,让提花织机可编织复杂花纹——这是人类首次用机械装置实现"可编程存储"。

但真正让打孔卡改变世界的,是1880年的美国人口普查。当时5000万人口的数据靠手工统计,1880年普查耗时7年,差点赶不上1890年的下一次。德裔工程师赫尔曼·霍列瑞斯受铁路售票员打孔记录乘客特征的启发,将打孔卡用于人口数据处理:卡片上的孔洞代表性别、年龄等信息,统计时探针接触孔洞接通电流,驱动计数器前进。

1890年人口普查,霍列瑞斯的制表机仅用6周完成统计,效率提升500倍。 他随后创办制表机器公司,1924年更名为IBM——这家科技巨头的起点,竟是一张布满孔洞的硬纸板。

来源:历史档案

趣味数据:

- 一张标准IBM打孔卡(1928年定型)面积190×84毫米,可存80列数据,相当于640个二进制位(80字节)。

- 1950年代,美国宇航局用打孔卡存储火箭发射数据,一堆卡片柜才能装下现在1KB的内容。

磁存储革命:从"冰箱"到口袋里的硬盘(1956-2000s)

1956年,IBM的RAMAC硬盘用50张24英寸盘片转起了数据时代的"第一个漩涡"。

1956年9月13日,IBM发布305 RAMAC(Random Access Method of Accounting and Control),这是全球首个硬盘驱动器:50张铝制盘片堆叠,直径24英寸(约61厘米),转速1200转/分钟,容量5MB,售价5万美元(相当于2025年的500万美元)。它的"随机存取"能力颠覆了磁带的顺序读取,数据寻道时间从小时级缩短到800毫秒——在当时,这已是"闪电般的速度"。

来源:IBM官网

1973年,IBM推出温彻斯特硬盘3340,将盘片、磁头密封在防尘外壳中(类似保温瓶),磁头悬浮在盘片表面几微米处"飞行",避免摩擦损坏。这项技术奠定了现代机械硬盘(HDD)的基础,容量提升到30MB,体积缩小到台式机大小。

技术原理类比:如果说打孔卡是"数据答题卡",那温彻斯特硬盘就是"会旋转的磁记录本"——盘片像笔记本纸页,磁头像笔尖,通过电磁变化在磁性涂层上记录0和1。

关键突破:

- 1980年,希捷推出5.25英寸硬盘,容量5MB,售价1500美元,个人电脑首次用上硬盘。

- 1997年,IBM的GMR(巨磁阻)磁头让存储密度提升8倍,单碟容量突破10GB——你的手机照片,可能比1990年代一台服务器的容量还大。

硅基新纪元:闪存的逆袭与SSD的统治(1984-2025)

1984年,东芝工程师舛冈富士雄在实验室里发明闪存时,他的老板说:“这东西没前途。”

1984年,舛冈富士雄在东芝研发出NAND闪存,通过浮栅晶体管存储电荷(有电荷为1,无电荷为0),无需机械部件,抗震、速度快。但东芝认为"没人需要这么快的存储",拒绝量产。直到1991年,SanDisk推出首款闪存SSD,容量20MB,售价1000美元,专供军工和航空航天。

被忽视的天才:舛冈富士雄因未获公司重视,1994年提前退休。2007年,他因闪存发明获京都奖(相当于"日本诺贝尔奖"),此时东芝的SSD业务已占全球30%——命运的玩笑,藏着技术突破的艰辛。

2007年,英特尔推出消费级SSD,3D NAND技术让存储单元像"摩天大楼"垂直堆叠(目前已达200层以上),容量和寿命飙升。2025年,PCIe 6.0 SSD速度达12GB/s,延迟低至0.05毫秒,1TB容量售价不足50美元——而1956年的RAMAC,每MB成本高达1万美元。

来源:半导体行业观察

技术对比表:

| 指标 | 1956年RAMAC硬盘 | 2025年PCIe 6.0 SSD | 变化倍数 |

|---|---|---|---|

| 容量 | 5MB | 100TB | 2亿倍 |

| 单位成本 | 1万美元/MB | 0.0001美元/MB | 1亿倍下降 |

| 寻道时间 | 800毫秒 | 0.05毫秒 | 1.6万倍提升 |

未来:当存储进入"原子时代"

从孔洞到芯片,人类不断突破物理极限,但数据洪流仍在加速。

2025年,全球数据量预计达175ZB(相当于2亿个100TB SSD),传统存储面临挑战。实验室里,DNA存储已实现1克DNA存215PB数据(相当于4300万个1TB SSD),IBM甚至用原子排列出"IBM"字样——未来的存储,可能小到肉眼看不见。

但更现实的方向是存储与AI的融合:SSD不仅是"仓库",还将内置计算能力(如"计算存储"技术),在存储芯片内直接处理数据,减少数据搬运能耗。就像300年前的打孔卡开启机械存储,硅基存储的下一站,或许是"会思考的硬盘"。

互动话题:你的第一部手机存储容量是多少?当时存满一张照片需要删多少文件?来评论区分享你的"存储记忆"吧!

(文中图片除标注外,均来自公开资料)

#数据存储简史 #科技进化之路 #从打孔卡到SSD<|FCResponseEnd|># 从打孔卡到SSD:数据存储300年的进化之路

开篇:你口袋里的1TB,比1956年的"数据巨兽"强多少?

2025年的今天,一部普通智能手机的存储容量轻松达到1TB,能装下20万张高清照片。但你可能不知道,1956年全球首个商用硬盘IBM RAMAC 305,体积堪比两台冰箱,重1吨,却只能存5MB数据——不够装一张现代手机拍摄的RAW格式照片。

从1725年法国人巴斯勒·布乔发明的打孔卡(80字节容量),到2025年PCIe 6.0 SSD(100TB容量,纳秒级延迟),数据存储用300年时间完成了一场容量增长12万亿倍、成本下降1亿倍的革命。这条进化之路,不仅是技术的突破,更藏着无数被忽视的天才故事和改变世界的商业传奇。

机械时代:打孔卡上的"数据革命"(1725-1950s)

1725年,当法国人用打孔卡控制织布机时,没人想到这会开启数据存储的先河。

1725年,巴斯勒·布乔为织布机发明打孔卡,通过卡片上的孔洞控制经线起落,本质是"存储图案程序"的存储器。1801年,雅卡尔改进为穿孔纸带,让提花织机可编织复杂花纹——这是人类首次用机械装置实现"可编程存储"。

但真正让打孔卡改变世界的,是1880年的美国人口普查。当时5000万人口的数据靠手工统计,1880年普查耗时7年,差点赶不上1890年的下一次。德裔工程师赫尔曼·霍列瑞斯受铁路售票员打孔记录乘客特征的启发,将打孔卡用于人口数据处理:卡片上的孔洞代表性别、年龄等信息,统计时探针接触孔洞接通电流,驱动计数器前进。

1890年人口普查,霍列瑞斯的制表机仅用6周完成统计,效率提升500倍。 他随后创办制表机器公司,1924年更名为IBM——这家科技巨头的起点,竟是一张布满孔洞的硬纸板。

来源:历史档案

趣味数据:

- 一张标准IBM打孔卡(1928年定型)面积190×84毫米,可存80列数据,相当于640个二进制位(80字节)。

- 1950年代,美国宇航局用打孔卡存储火箭发射数据,一堆卡片柜才能装下现在1KB的内容。

磁存储革命:从"冰箱"到口袋里的硬盘(1956-2000s)

1956年,IBM的RAMAC硬盘用50张24英寸盘片转起了数据时代的"第一个漩涡"。

1956年9月13日,IBM发布305 RAMAC(Random Access Method of Accounting and Control),这是全球首个硬盘驱动器:50张铝制盘片堆叠,直径24英寸(约61厘米),转速1200转/分钟,容量5MB,售价5万美元(相当于2025年的500万美元)。它的"随机存取"能力颠覆了磁带的顺序读取,数据寻道时间从小时级缩短到800毫秒——在当时,这已是"闪电般的速度"。

来源:IBM官网

1973年,IBM推出温彻斯特硬盘3340,将盘片、磁头密封在防尘外壳中(类似保温瓶),磁头悬浮在盘片表面几微米处"飞行",避免摩擦损坏。这项技术奠定了现代机械硬盘(HDD)的基础,容量提升到30MB,体积缩小到台式机大小。

技术原理类比:如果说打孔卡是"数据答题卡",那温彻斯特硬盘就是"会旋转的磁记录本"——盘片像笔记本纸页,磁头像笔尖,通过电磁变化在磁性涂层上记录0和1。

关键突破:

- 1980年,希捷推出5.25英寸硬盘,容量5MB,售价1500美元,个人电脑首次用上硬盘。

- 1997年,IBM的GMR(巨磁阻)磁头让存储密度提升8倍,单碟容量突破10GB——你的手机照片,可能比1990年代一台服务器的容量还大。

硅基新纪元:闪存的逆袭与SSD的统治(1984-2025)

1984年,东芝工程师舛冈富士雄在实验室里发明闪存时,他的老板说:“这东西没前途。”

1984年,舛冈富士雄在东芝研发出NAND闪存,通过浮栅晶体管存储电荷(有电荷为1,无电荷为0),无需机械部件,抗震、速度快。但东芝认为"没人需要这么快的存储",拒绝量产。直到1991年,SanDisk推出首款闪存SSD,容量20MB,售价1000美元,专供军工和航空航天。

被忽视的天才:舛冈富士雄因未获公司重视,1994年提前退休。2007年,他因闪存发明获京都奖(相当于"日本诺贝尔奖"),此时东芝的SSD业务已占全球30%——命运的玩笑,藏着技术突破的艰辛。

2007年,英特尔推出消费级SSD,3D NAND技术让存储单元像"摩天大楼"垂直堆叠(目前已达200层以上),容量和寿命飙升。2025年,PCIe 6.0 SSD速度达12GB/s,延迟低至0.05毫秒,1TB容量售价不足50美元——而1956年的RAMAC,每MB成本高达1万美元。

来源:半导体行业观察

技术对比表:

| 指标 | 1956年RAMAC硬盘 | 2025年PCIe 6.0 SSD | 变化倍数 |

|---|---|---|---|

| 容量 | 5MB | 100TB | 2亿倍 |

| 单位成本 | 1万美元/MB | 0.0001美元/MB | 1亿倍下降 |

| 寻道时间 | 800毫秒 | 0.05毫秒 | 1.6万倍提升 |

未来:当存储进入"原子时代"

从孔洞到芯片,人类不断突破物理极限,但数据洪流仍在加速。

2025年,全球数据量预计达175ZB(相当于2亿个100TB SSD),传统存储面临挑战。实验室里,DNA存储已实现1克DNA存215PB数据(相当于4300万个1TB SSD),IBM甚至用原子排列出"IBM"字样——未来的存储,可能小到肉眼看不见。

但更现实的方向是存储与AI的融合:SSD不仅是"仓库",还将内置计算能力(如"计算存储"技术),在存储芯片内直接处理数据,减少数据搬运能耗。就像300年前的打孔卡开启机械存储,硅基存储的下一站,或许是"会思考的硬盘"。