Scikit-learn Python机器学习 - 聚类分析算法 - Agglomerative Clustering(凝聚层次聚类)

锋哥原创的Scikit-learn Python机器学习视频教程:

https://www.bilibili.com/video/BV11reUzEEPH

课程介绍

本课程主要讲解基于Scikit-learn的Python机器学习知识,包括机器学习概述,特征工程(数据集,特征抽取,特征预处理,特征降维等),分类算法(K-临近算法,朴素贝叶斯算法,决策树等),回归与聚类算法(线性回归,欠拟合,逻辑回归与二分类,K-means算法)等。

Scikit-learn Python机器学习 - 聚类分析算法 - Agglomerative Clustering(凝聚层次聚类)

Agglomerative Clustering(凝聚层次聚类)是一种自底向上的层次聚类方法,属于无监督学习的一种。它通过逐步将最相似的样本合并成一个簇(cluster),最终得到一个包含所有样本的簇,形成一个层次结构(树状图)。与其他聚类方法(如K-means)不同,凝聚层次聚类不需要事先指定簇的数量。

算法原理

凝聚层次聚类的核心思想是基于距离(或相似度)度量来逐步合并样本或簇。

步骤

-

初始化: 每个样本初始化为一个簇。

-

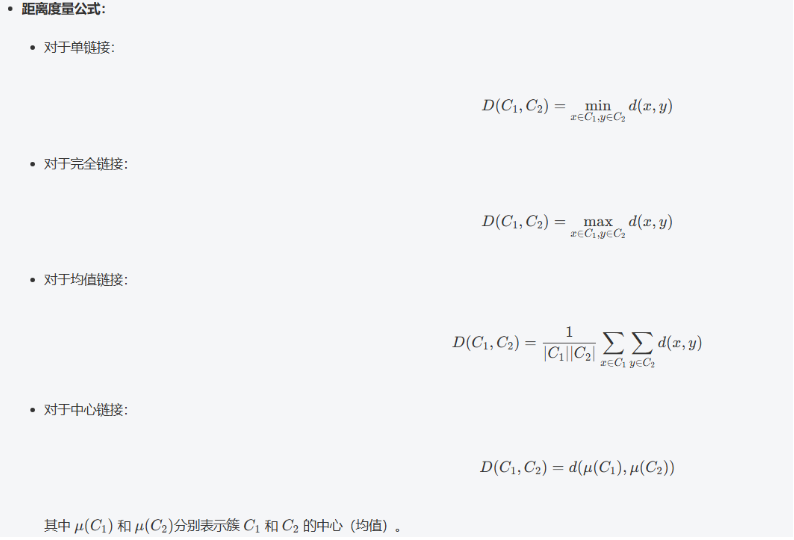

计算距离: 计算每对簇之间的距离(或相似度)。距离计算方法可以有不同的选择,常见的有:

-

单链接(Single Linkage): 两个簇之间的最小距离(即簇间最近的两个样本之间的距离)。

-

完全链接(Complete Linkage): 两个簇之间的最大距离(即簇间最远的两个样本之间的距离)。

-

均值链接(Average Linkage): 两个簇之间的平均距离。

-

中心链接(Centroid Linkage): 两个簇之间的中心点距离。

-

-

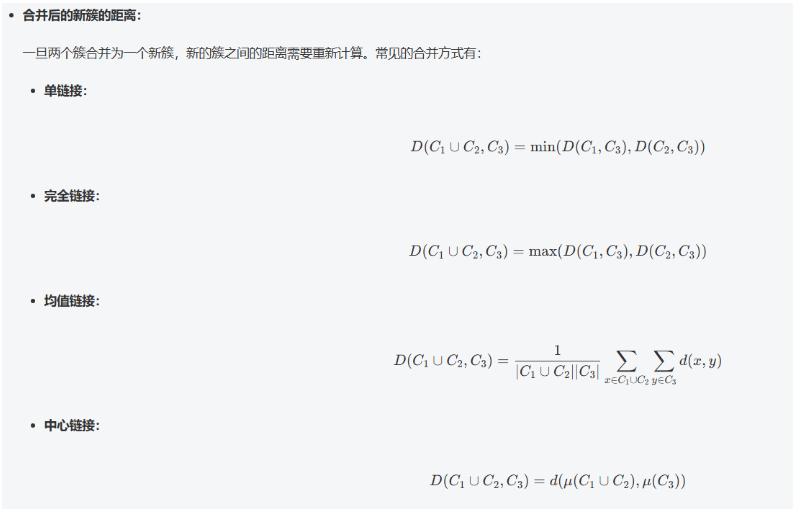

合并最近的簇: 选择距离最小的两个簇,合并成一个新的簇。

-

重复步骤2和3: 不断计算簇间距离并合并,直到所有样本合并为一个簇或达到预设的簇数。

-

树状图(Dendrogram): 最终生成的聚类结果可通过树状图表示,显示了不同样本和簇的合并顺序。

凝聚层次聚类的数学公式

我们看一个示例:

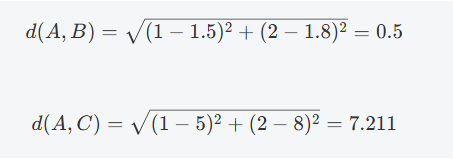

假设我们有以下二维数据点:

| 样本 | xx | yy |

|---|---|---|

| A | 1 | 2 |

| B | 1.5 | 1.8 |

| C | 5 | 8 |

| D | 8 | 8 |

| E | 1 | 1 |

步骤1: 计算每一对数据点之间的距离(例如使用欧几里得距离)。

...(继续计算其他距离)

步骤2: 找到距离最小的两个点或簇。假设 AA 和 BB 之间的距离最小,我们首先将 AA 和 BB 合并为一个簇。

步骤3: 计算新簇与其他数据点的距离,并重复步骤2和3直到所有数据点合并为一个簇。

API介绍

在Scikit-learn中,AgglomerativeClustering 类可以实现凝聚层次聚类。

AgglomerativeClustering(n_clusters=2, # 最重要的参数:聚类数量*, # 后面必须使用关键字参数metric='euclidean', # 距离度量方法linkage='ward', # 链接准则distance_threshold=None, # 距离阈值(替代n_clusters)compute_full_tree='auto', # 是否计算完整树compute_distances=False # 是否计算距离

)核心参数介绍:

-

n_clusters- 聚类数量

-

作用:指定最终要形成的簇的数量

-

类型:int

-

默认值:2

-

metric- 距离度量

-

作用:定义数据点之间的距离计算方法

-

常用选项:

-

'euclidean':欧几里得距离(默认) -

'manhattan':曼哈顿距离 -

'cosine':余弦距离

-

-

linkage- 链接准则

-

作用:定义簇与簇之间的合并策略

-

常用选项:

-

'ward':沃德法(默认,最小化方差) -

'complete':全链接(最大距离) -

'average':平均链接 -

'single':单链接(最小距离)

-

-

distance_threshold- 距离阈值

-

作用:当簇间距离超过此值时停止合并

-

类型:float 或 None

-

注意:设置此参数时,

n_clusters必须为 None

具体示例

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering

from sklearn.datasets import make_blobs

from sklearn.metrics import silhouette_score

import scipy.cluster.hierarchy as sch# 设置中文字体支持

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号

# 生成示例数据

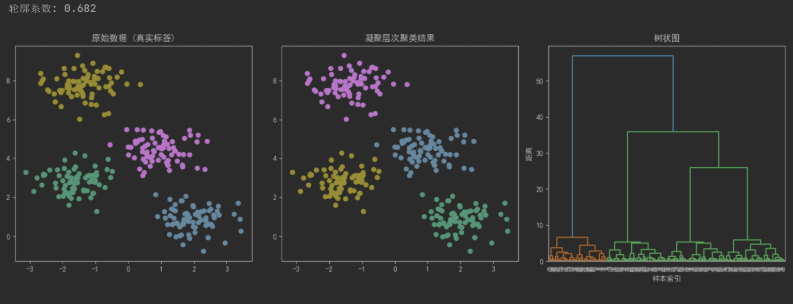

X, y_true = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)# 应用凝聚层次聚类

agg_clustering = AgglomerativeClustering(n_clusters=4, linkage='ward')

y_pred = agg_clustering.fit_predict(X)# 评估聚类效果

silhouette_avg = silhouette_score(X, y_pred)

print(f"轮廓系数: {silhouette_avg:.3f}")# 可视化结果

plt.figure(figsize=(15, 5))# 原始数据

plt.subplot(1, 3, 1)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_true, cmap='viridis')

plt.title('原始数据 (真实标签)')# 聚类结果

plt.subplot(1, 3, 2)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_pred, cmap='viridis')

plt.title('凝聚层次聚类结果')# 树状图

plt.subplot(1, 3, 3)

dendrogram = sch.dendrogram(sch.linkage(X, method='ward'))

plt.title('树状图')

plt.xlabel('样本索引')

plt.ylabel('距离')plt.tight_layout()

plt.show()运行结果: