一文讲清数据指标怎么搭建

目录

一、什么是数据指标

二、企业数据指标应用有哪些痛点

痛点一:数据不统一

痛点二:指标多且没有基准

痛点三:指标与业务动作脱节

痛点四:数据质量堪忧

三、怎么搭建数据指标

1、业务调研与规划

1)按主题域进行管理

2)建立严格的指标命名规范

2、数据建模

3、建立持续运营机制

总结

以前我在公司做数据支持的时候,每天都上演这样的场景:表面上大家每天都在看报表、谈指标,但深究下去会发现,同一个词,在不同部门眼里完全是两回事;而一到开会,大家各执一词,争论不休,但是问题依旧没解决。

我意识到,问题根源不在于数据不够,而在于缺乏一套经过严格定义和管理的数据指标。

在搭建了数据指标后,团队的沟通效率大大提升,从一开始只是浮于表面的争执到精准定位到问题,这真能帮我们解决实际的业务沟通和决策问题。所以先把这件事做扎实了,后续的数据分析和价值挖掘才有意义。

一、什么是数据指标

首先,我们需要厘清一个基本概念:数据指标不等于原始数据。

公司日常运营中会产生大量的原始数据,比如网页的一次点击,一笔交易记录。这些是基础的事实记录,是原材料,但它们本身通常无法直接说明业务问题。

那么什么是数据指标呢?

数据指标,是基于业务需求,对原始数据进行加工、聚合后得到的,用于衡量业务某一方面状况的具体度量。

让我们来看一个具体的例子:

- 原始数据:用户张三在2023年10月27日下午3点,完成了一笔199元的支付。

- 数据指标:2023年10月27日,全公司的“总销售额”为15万元。

由此可见,原始数据是分散的点,而指标是将这些点按特定业务规则(如时间范围、统计方式、业务含义)聚合后的结果。

说白了,数据指标是我们评估业务状况的一套统一的语言。

我一直强调,一个定义清晰的数据指标,必须能明确回答三个核心问题:

- 它衡量的是什么业务现象? 比如,衡量新用户的获取效率

- 它的具体计算公式是什么? 比如,新增注册用户数=在统计周期内成功完成注册流程的独立用户数量

- 它的变化反映了什么业务含义?比如,这个数字上升,可能意味着市场推广渠道效果提升,或者是产品注册流程得到了优化

只有在明确回答了这些问题之后,才能真正发挥数据的价值,指导业务行动。

那么回答了这些问题之后,接下来该怎么去建立一个好的数据指标呢?我们可以借助好用的工具来搭建,如果大家对用什么工具搭建、怎么搭建这方面不了解的,我在这里给大家送上一份指标搭建的方案,这里面可以回答你的问题。

二、企业数据指标应用有哪些痛点

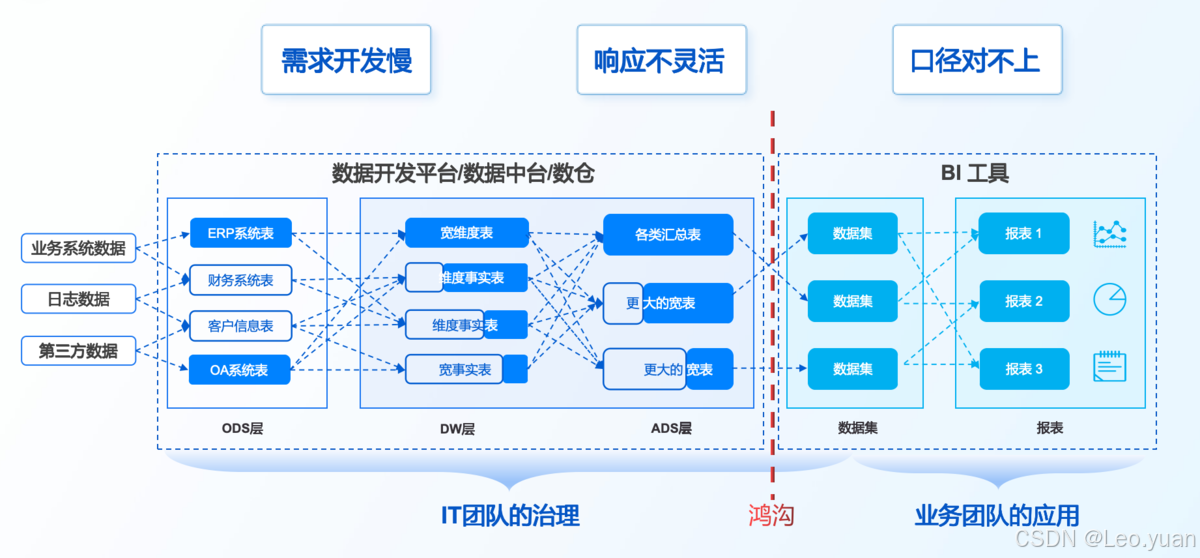

痛点一:数据不统一

这是最经典、也最消耗团队精力的坑。同一个指标名,在不同部门甚至不同人那里,理解完全不同。

举个例子:

对于活跃用户,是打开App就算?还是要停留30秒以上?又或者是要完成某个核心动作?

如果没有一个统一的标准,结果就是,每次开会就开始扯皮,大家精力都耗在确认“以谁的数据为准”上,而不是分析和解决问题。你懂我意思吗?团队战斗力在内耗中就被消耗殆尽了。

痛点二:指标多且没有基准

随着业务发展,仪表盘上的图表只会越来越多,指标成百上千。

关键问题在于:这些指标里,哪些是决定业务生死存亡的关键指标?哪些只是辅助查看的次要指标?

听着是不是很熟?如果所有指标都同等重要,那就意味着没有指标是重要的。团队会失去焦点,不知道应该优先优化什么,资源无法集中。

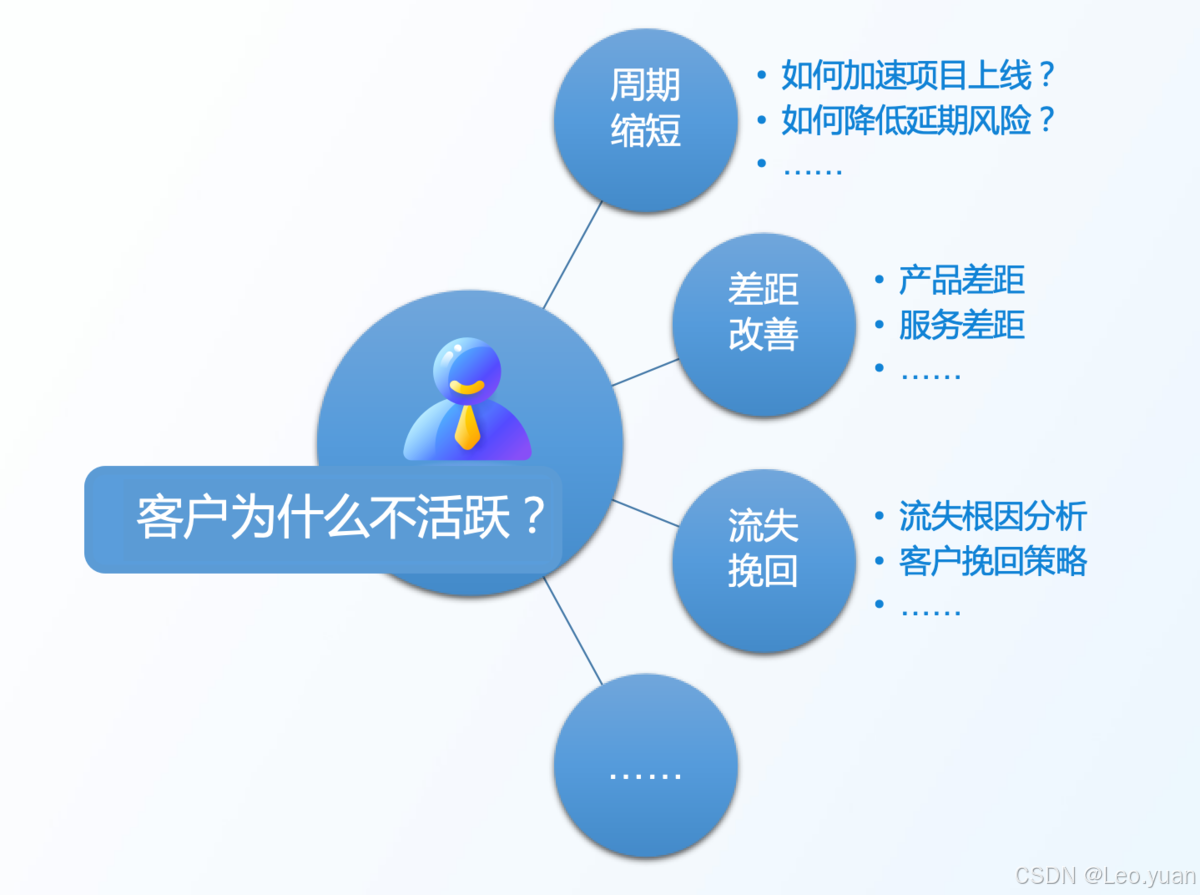

痛点三:指标与业务动作脱节

我们经常会看到某个指标波动了,比如“用户流失率”上升了,然后呢?然后往往就没有然后了。

这是因为,我们事先没有明确:这个指标是由哪个团队、通过哪些具体的业务动作来负责和影响的?

如果“用户流失率”没人真正负责,那么当它变差时,产品、技术、运营、客服都可能觉得不是自己的主要责任,结果就是指标成了一个纯粹的报警器,只能报警,无法驱动后续行动。

痛点四:数据质量堪忧

这是最基础、也最致命的技术痛点。

如果底层数据采集不规范、数据记录有遗漏或错误,那么建立在它之上的一切指标和分析都是空中楼阁。

用过来人的经验告诉你,如果基于一个错误的数据得出了一个错误的结论,并做出了一个错误的决策,这比没有数据更可怕;因为这不是在解决问题,而是在制造新的问题。

三、怎么搭建数据指标

那我们应该怎么避开上述这些问题,开发出真正有用的数据指标体系呢?

用过来人的经验告诉你,只需要遵循一个清晰的框架就可以事半功倍。

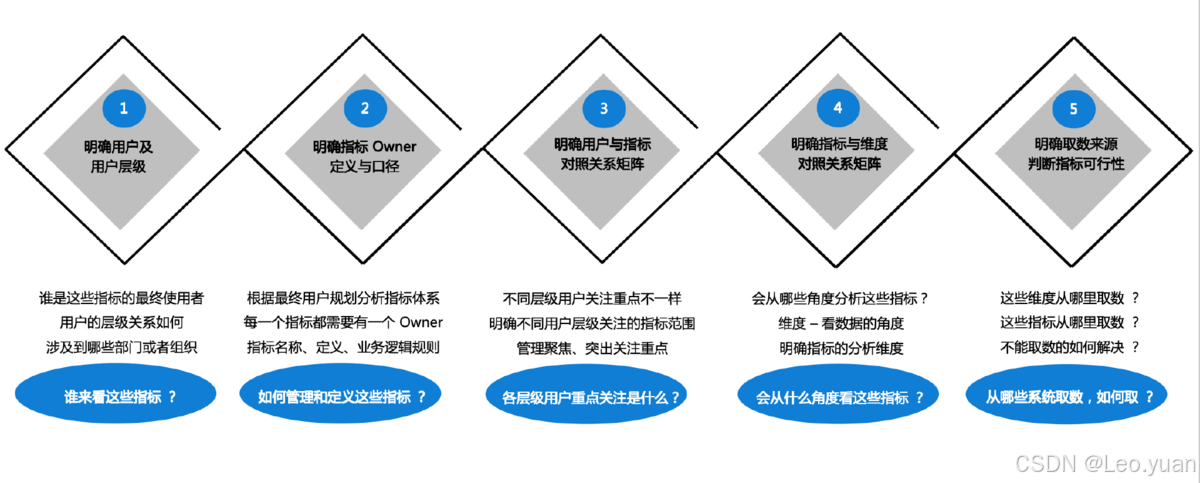

1、业务调研与规划

开发指标平台,不能想着直接投入技术开发,必须先做好详尽的调研与设计,确保平台能真实反映并支撑业务。

你必须牢牢抓住一个核心问题:我们当前最重要的业务目标是什么? 是提升市场份额?是提高用户忠诚度?还是优化运营效率?

调研这部分要明确五个问题:谁来用、如何定义指标、指标间如何关联、数据从哪来以及当前能否实现。

那么要怎么规划呢?

1)按主题域进行管理

在初期,指标处于混杂无序的状态,不同业务领域的指标没有清晰分类,导致查找和管理效率低下。

这时候要引入主题域概念,也就是依据企业的核心业务板块,比如市场营销、销售业绩、客户服务等,建立明确的指标分类目录。

好处就是能让我们对业务数据形成了统一的结构化认知:

当业务人员需要分析特定领域问题时,就可以直接进入相应主题域快速定位指标。

更重要的是,这为每个指标确定了明确的业务归属,从组织上保障了后续的维护责任。这是实现指标有序管理的第一步。

给大家举个例子就知道了:

对于一家销售企业,我们就建立一个名为“线上销售”的主题域。这个主题域会集中管理与线上销售渠道相关的所有核心要素。

- 业务流程:用户下单、在线支付、订单发货。

- 数据系统:订单管理系统(OMS)、支付网关、仓库管理系统(WMS)。

- 核心指标:销售额、订单数量、客单价、付款成功率、发货及时率。

- 主要分析维度:时间、产品品类、销售渠道、客户等级。

- 负责的业务部门:电子商务部、线上运营部。

通过这种方式,当电商团队的同事需要分析销售情况时,只需要进入“线上销售”这个主题域,所有相关的指标、维度以及数据背景都一目了然。

2)建立严格的指标命名规范

大家有没有遇到过这种情况:看到一个名为“销售额”的指标,却需要反复确认其具体口径?

要知道,命名随意必然导致沟通成本增加。我们为此制定了明确规范:指标名称应直接反映其核心业务含义。

这里要注意,命名必须包含关键要素:业务修饰词+核心名词+计算周期。

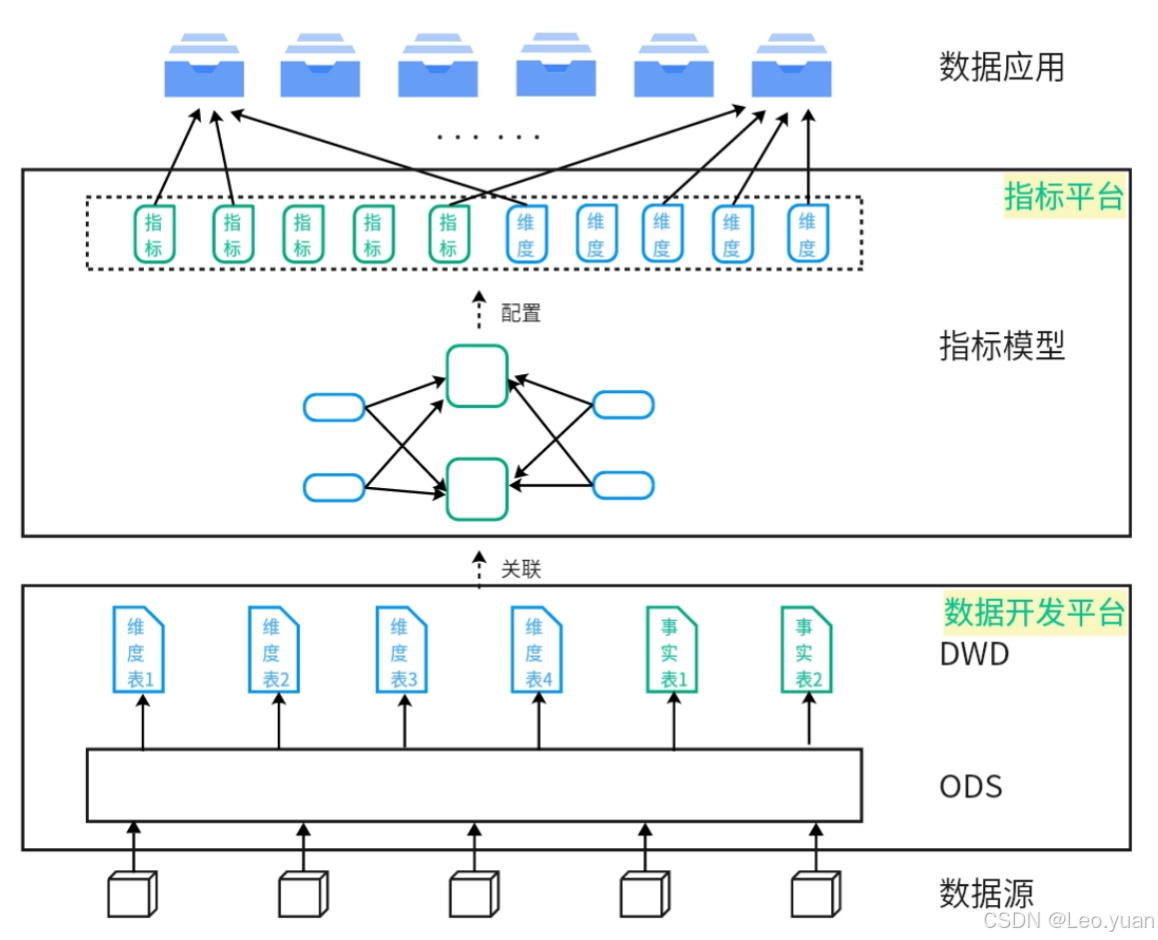

2、数据建模

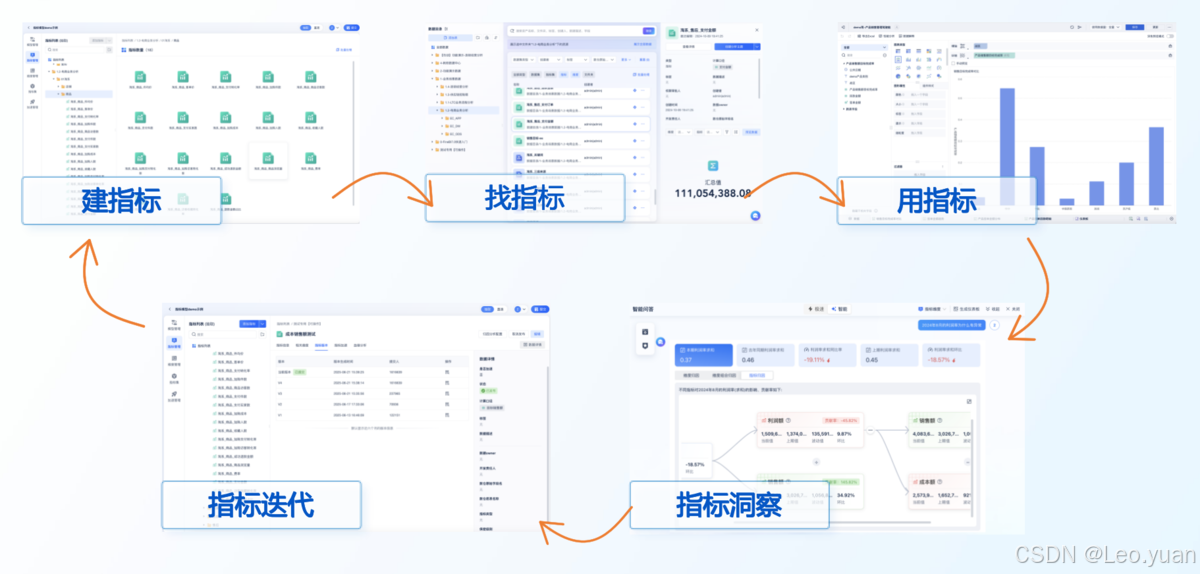

当设计蓝图清晰后,便可利用指标平台进行具体实施,比如7.0版本的FineBI,这款工具现在就是由指标驱动,可以快速搭建统一的指标中心,在完成指标配置后,就能直接拖拽相关指标搭建可视化看板,一站式完成数据分析等功能。具体操作如下:

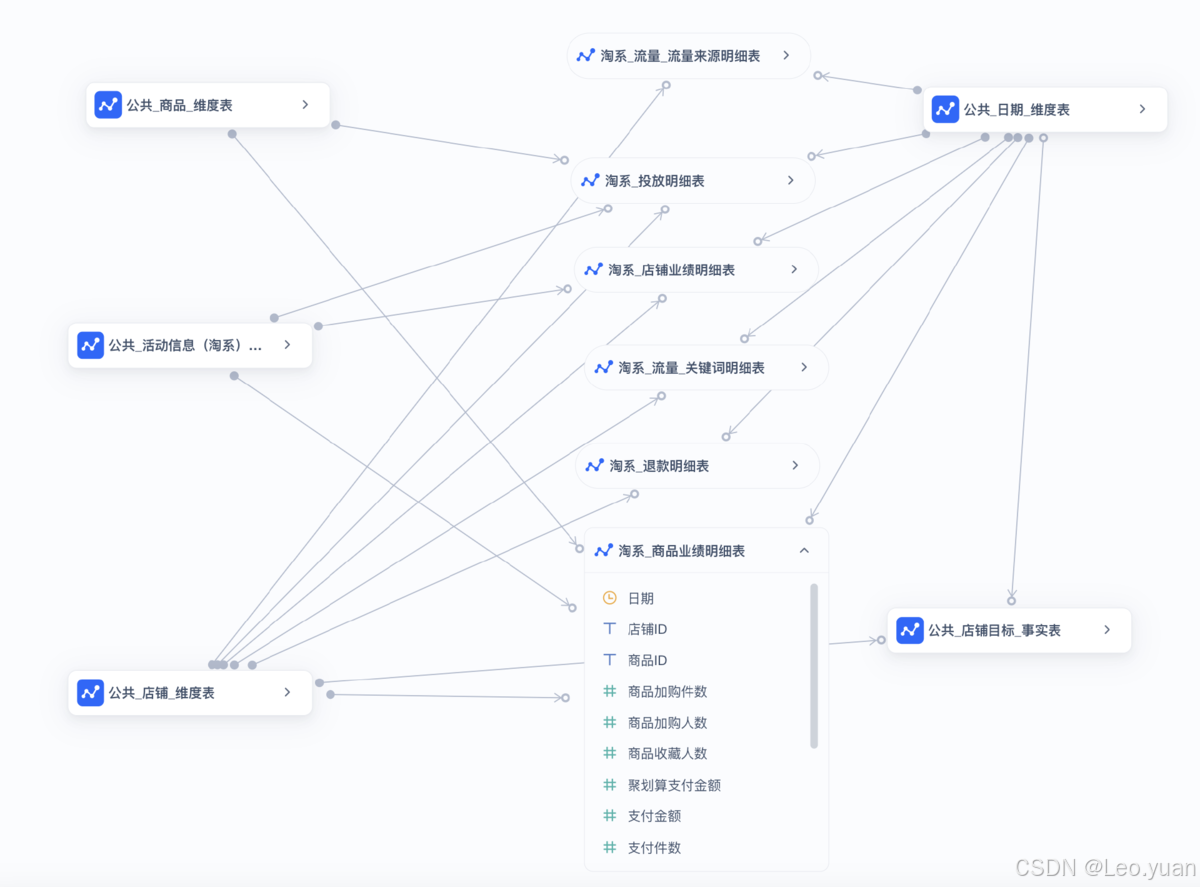

- 数据接入:把分散在各个业务系统中的原始数据,处理成标准的维度表和事实表,并接入指标平台FineBI。

这个阶段的数据清洗和标准化工作越扎实,后续的指标质量就越有保障。

- 构建数据模型:需要根据之前绘制的总线矩阵,建立事实表与维度表之间的关联关系,形成一个逻辑清晰的维度模型。

这个模型必须是指标的单一可信来源,确保所有指标都基于同一套标准数据计算。

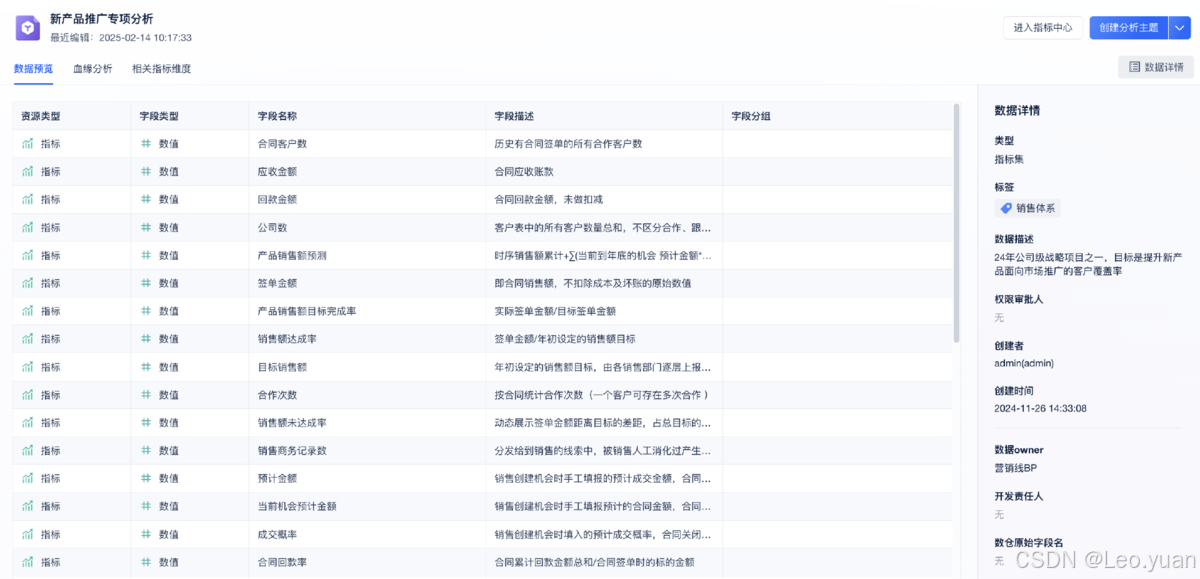

- 组织指标集:如果指标数量不止一个怎么办?我们可以按照业务主题域将相关的指标和维度打包成指标集。

这样做的好处是极大方便了业务用户按场景快速找到所需的所有指标,提升了易用性。

3、建立持续运营机制

指标体系并非一次性项目,而是需要持续的维护和优化。

运营机制主要包括两方面:一是变更管理,任何指标的增、改、废都需通过既定流程,确保变更受控、可追溯;二是定期复盘,回顾指标使用情况,清理无效指标,响应新的业务需求。

缺乏持续运营,再好的体系也会逐渐失效,只有将其作为一项常态化工作,数据才能持续支撑业务发展。

总结

总而言之,管理数据指标,本质上是一场管理团队认知、提升协作效率的实践。

用过来人的经验告诉你,投入耐心做好三件事:定义清晰的计算逻辑,建立明确的业务归属,并保持持续的运营优化。就能把数据变成驱动业务稳健前行的核心资产。

你说对不?