数字孪生实施路径揭秘:从数据采集到业务赋能

想象一下,如果每一个物理实体——无论是机器、工厂还是整个城市——都能在数字世界中拥有一个动态更新的“双胞胎”,这个数字镜像不仅能实时反映物理实体的状态,还能预测未来、优化决策,这将如何改变我们的生产和管理方式?这就是数字孪生技术承诺的未来,而这一未来正在逐步变为现实。

根据Gartner的预测,到2026年,全球超过80%的工业物联网平台将集成数字孪生技术。然而,许多企业在实施过程中面临挑战:如何从概念验证走向规模化应用?如何确保投入产生实际业务价值?数字孪生的成功实施需要一套系统化的方法论,覆盖从数据采集到业务赋能的完整价值链。

奠定基础:多层次数据采集体系

数字孪生的核心是数据驱动。构建有效的数字孪生体系,首先需要建立全方位的数据采集网络。这一网络应当覆盖物理对象的空间数据、状态数据、环境数据以及业务数据,形成完整的数字映像。

在数据采集层面,企业需要根据应用场景选择合适的技术组合。对于设备级数字孪生,传感器网络是基础。现代工业传感器已能采集振动、温度、压力、声学等多种信号,采样频率从几分钟一次到每秒数千次不等。例如,某风力发电企业在其涡轮机上部署了128个传感器,每分钟产生超过5GB的数据,为预测性维护提供了丰富素材。

除了传感器数据,三维扫描技术为数字孪生提供了空间基础。通过激光扫描或摄影测量,物理对象被转化为精确的三维模型。宝马集团在其工厂数字化项目中,采用无人机搭载激光扫描仪对整个生产车间进行扫描,生成精度达毫米级的三维模型,为后续的布局优化和物流仿真奠定了基础。

更重要的是,数字孪生需要整合传统业务系统的数据,如ERP、MES、SCM等。这些系统提供了生产计划、库存状态、订单信息等业务上下文,使数字孪生不仅是物理世界的镜像,更是业务过程的映射。成功的数字孪生实施往往始于数据架构的规划,而非技术的选型。

数据整合与建模:从原始数据到数字孪生体

有了数据源后,下一步是构建数据管道,将原始数据转化为结构化的数字孪生体。这一过程包括数据清洗、融合、建模等多个环节,是数字孪生实施中的技术核心。

数据整合的关键在于建立统一的数据模型。数字孪生联盟工业4.0工作组提出的“数字孪生定义语言”为不同来源的数据提供了标准化描述框架。通过定义统一的数据模型,企业可以避免形成新的数据孤岛,确保数字孪生体各部分之间的互操作性。

在建模层面,数字孪生需要集成多种模型:几何模型描述物体的形状和尺寸;物理模型模拟物体的力学、热学行为;行为模型定义物体对外部刺激的反应规则。例如,在建筑能源管理数字孪生中,几何模型描述建筑结构,物理模型模拟热传导过程,行为模型则根据 occupancy 模式调整空调运行策略。

三一重工的“灯塔工厂”案例展示了数据整合与建模的价值。通过构建设备的数字孪生体,他们能够实时监测2000多个参数,并结合物理模型预测部件剩余寿命。当系统检测到异常模式时,会自动生成维护工单并调配资源,将计划外停机时间减少了75%。

平台选择与架构设计:数字孪生的技术基石

数字孪生平台的选型决定了系统的扩展性和可持续性。当前市场上有多种数字孪生平台可选,从通用的工业物联网平台到垂直行业的专业解决方案。选择平台时,企业应评估其数据接入能力、可视化效果、分析功能以及与现有系统的集成度。

云边协同架构已成为数字孪生系统的主流设计模式。边缘节点负责实时数据采集和初步处理,保证关键业务的低延迟响应;云端则提供强大的计算和存储能力,支持复杂分析和长期数据存储。微软Azure数字孪生平台采用这种架构,允许企业在边缘设备上运行轻量级数字孪生实例,同时与云端保持同步。

开放性是企业选择数字孪生平台时的重要考量。理想的平台应支持标准接口和协议,便于与不同供应商的设备和系统集成。西门子MindSphere平台通过开放的API架构,允许客户集成第三方算法和可视化组件,避免了供应商锁定风险。

平台的选择应与企业数字化成熟度相匹配。对于刚起步的企业,从有限功能的入门级平台开始,随需求增长逐步升级,往往是更可持续的路径。盲目追求功能全面但复杂的平台,可能导致实施周期过长和投资回报率低下。

业务赋能:从可视化到智能决策

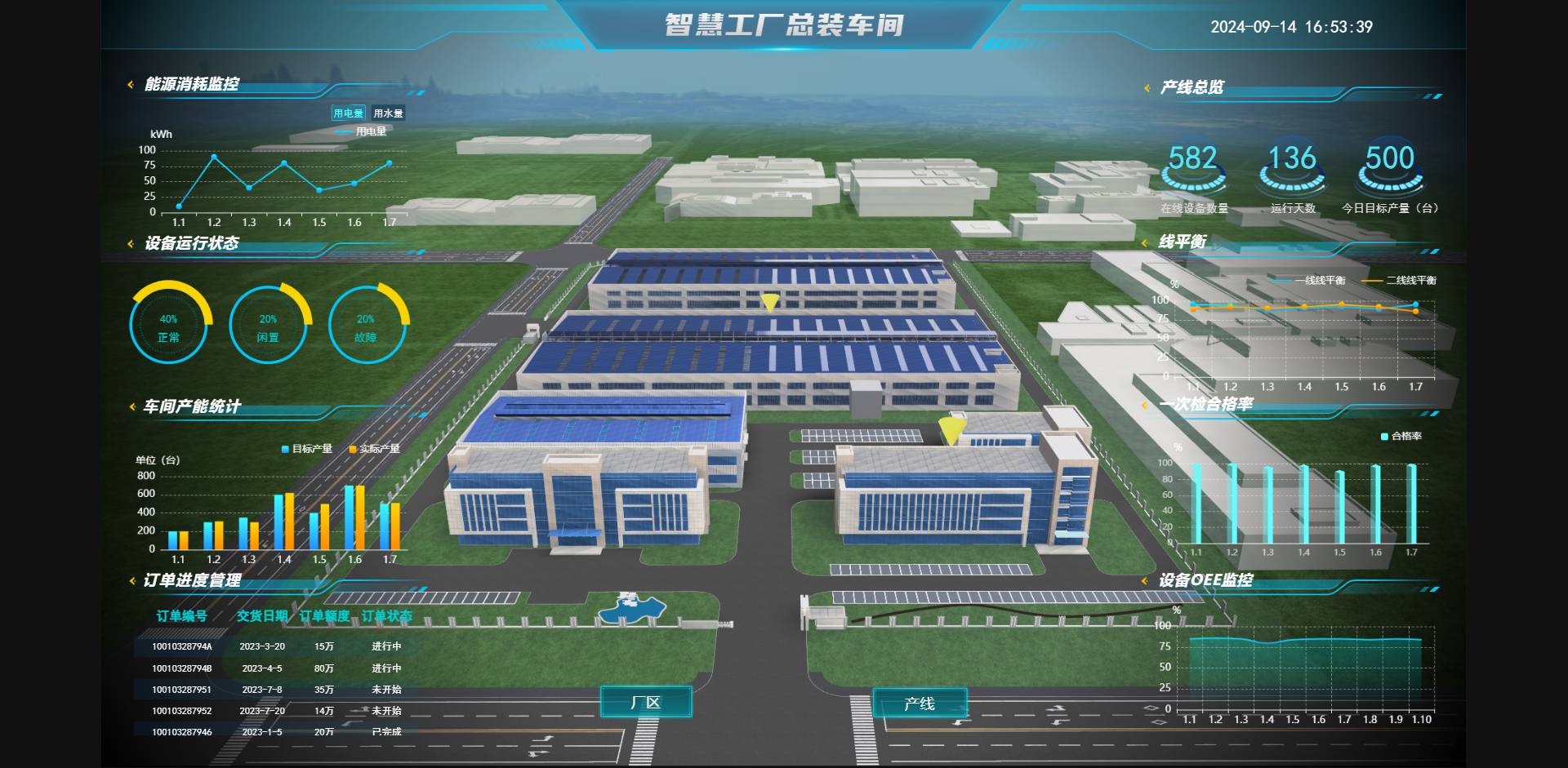

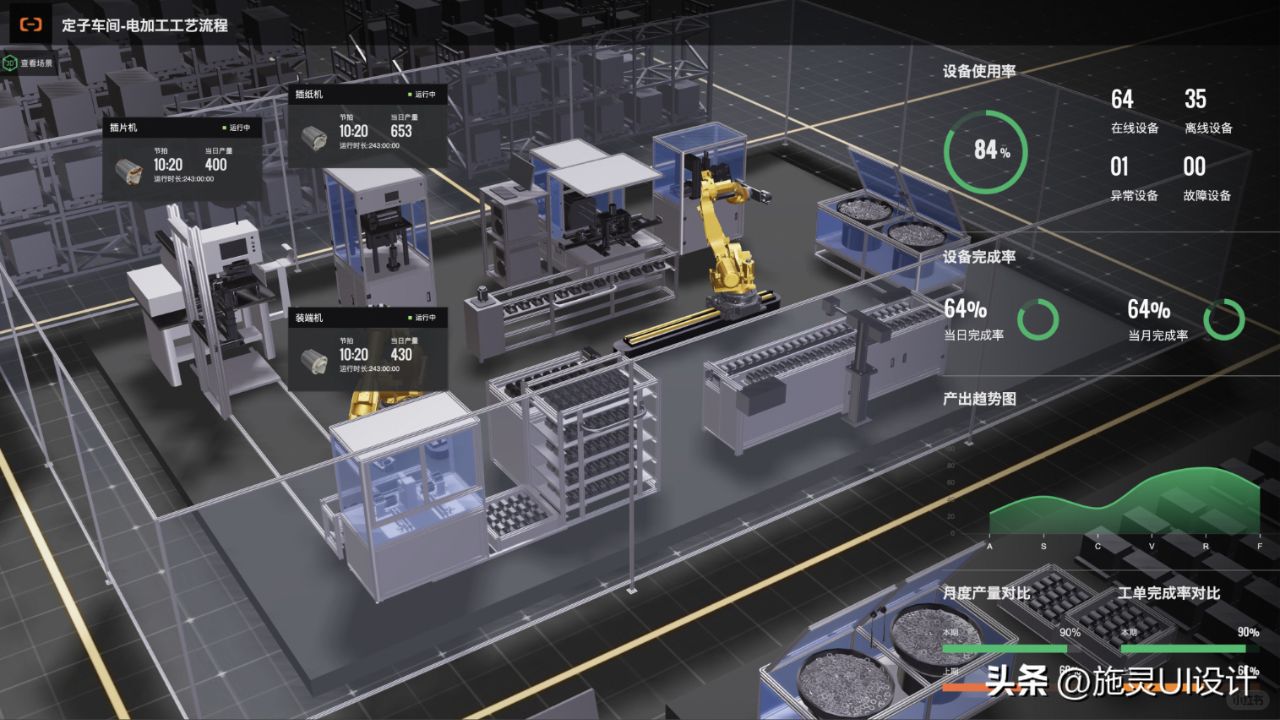

数字孪生的真正价值不在于技术本身,而在于其对业务的赋能能力。这种赋能体现在多个层面:从基础的可视化监控,到过程优化,再到高阶的预测与自主决策。

在可视化监控层面,数字孪生提供了直观的操作界面。传统工业控制系统往往由多个独立的监控画面组成,操作人员需要在不同系统间切换。而数字孪生将各类信息整合在统一的三维环境中,提供全景态势感知。中国商飞利用数字孪生技术构建飞机总装线的三维可视化系统,使管理人员能够实时掌握生产进度和设备状态,决策效率提升了40%。

过程优化是数字孪生的核心应用场景。通过仿真不同生产参数组合,数字孪生系统能够找出最优操作方案。化工企业巴斯夫在其生产装置上部署数字孪生系统,实时调整反应温度、压力和物料配比,使产品收率提高了2.5%,每年节省数百万欧元。

最高阶的应用是预测性维护和自主决策。数字孪生系统通过分析历史数据和实时监测,能够预测设备故障并自动触发应对措施。欧洲隧道公司在其英吉利海峡隧道中部署了涵盖基础设施、车辆和环境的数字孪生系统,当系统预测到某段轨道可能发生故障时,会自动调整列车调度并安排维护窗口,将突发故障减少了60%。

迭代演进:数字孪生的生命周期管理

数字孪生不是一次性的IT项目,而需要持续的迭代和优化。成功的数字孪生实施遵循“小步快跑”的原则,从有限的用例开始,逐步扩展功能和覆盖范围。

数字孪生的迭代应基于实际使用反馈和业务价值评估。每轮迭代周期通常为3-6个月,重点解决前期发现的技术瓶颈和业务需求变化。法国电力公司在其智能电网数字孪生项目中,每季度组织业务用户和技术团队进行复盘,根据实际使用情况调整功能优先级,确保系统演进方向与业务需求保持一致。

版本控制是数字孪生生命周期管理的重要环节。随着物理资产的改造和升级,其数字孪生体也需要相应更新。建立版本管理机制,确保数字孪生体与物理实体的一致性,是维持系统可靠性的基础。波音公司在飞机数字孪生管理中采用严格的版本控制流程,每次飞机维修或改装后,都会相应更新数字孪生体,保证数字模型与实际飞机状态同步。

最终,数字孪生的成功取决于组织变革与管理创新。企业需要调整工作流程,培养员工的数据分析能力,建立跨部门的数字孪生治理团队。技术只是赋能工具,真正的转型来自于人与技术的协同进化。

迈向智能决策的未来

数字孪生技术的成熟度曲线正从过高期望期走向实质生产期。随着传感技术、通信网络和人工智能算法的进步,数字孪生的构建成本持续下降,应用场景不断扩展。从单一设备到复杂系统,从工业制造到城市管理,数字孪生正在成为数字化转型的核心技术架构。

数字孪生实施的本质是创建物理世界与数字世界之间的闭环反馈系统。在这个系统中,数据从物理世界流向数字世界,经过分析处理转化为洞察,这些洞察又通过执行系统反作用于物理世界,实现持续优化。这种双向互动使得组织能够以前所未有的精度和速度响应内外部变化。

未来五年,随着5G/6G通信、边缘计算和AI技术的进一步融合,数字孪生将向实时性、自治性和预测性方向发展。企业现在投资数字孪生能力建设,不仅是为了解决当前的业务痛点,更是为未来的智能化竞争奠定基础。数字孪生实施之路虽然复杂,但步步为营的策略和清晰的业务导向,将帮助组织在这场数字化转型中赢得先机。