语义三角论对人工智能自然语言处理深层语义分析的影响与启示

1 语义三角论的理论框架与核心原则

语义三角理论(Semantic Triangle Theory)是语义学中的核心理论框架,由C. K. 奥格登(C. K. Ogden)和I. A. 理查兹(I. A. Richards)在20世纪20年代提出,并在其著作《意义的意义》(The Meaning of Meaning)中系统阐述 。该理论虽然受到索绪尔符号学理论的影响,但形成了独立的理论体系,旨在解释语言、思想和现实之间的复杂关系 。

1.1 核心要素构成

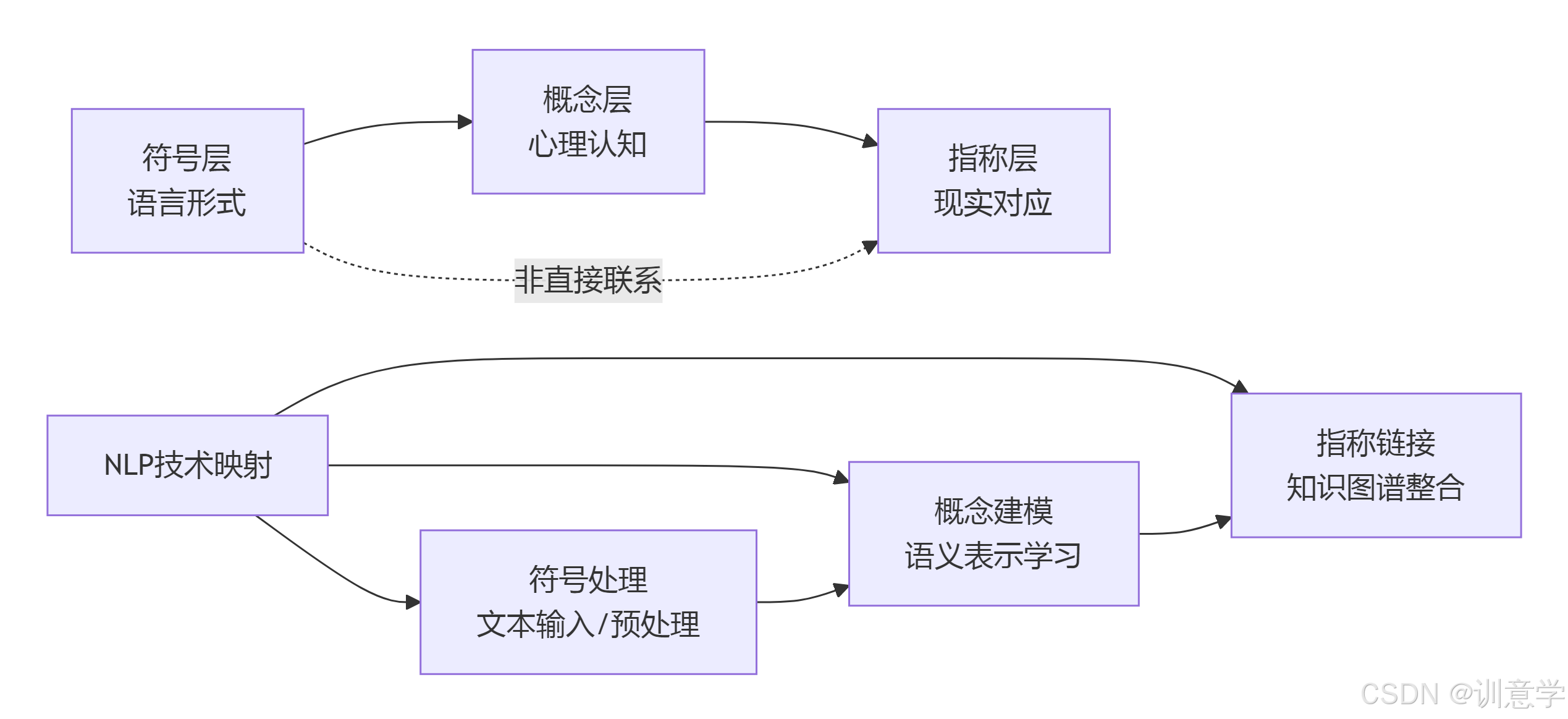

语义三角理论包含三个基本要素:符号(Symbol/Sign)、概念(Thought/Reference)和指称/所指(Referent)。符号指语言形式,如词语、句子等语言表达;概念指思想、观念或对所指事物的心理认知;指称则指向现实世界中的具体事物或抽象概念 。这三者构成了意义生成的基本框架。

1.2 核心原则特征

该理论强调意义的关系性与中介性,认为意义并非直接存在于符号与所指之间,而是通过概念这一中介要素建立联系 。语言表达与所指之间没有必然的直接联系,同一事物可能由不同词语表示,体现了非直接性原则 。同时,意义是通过个体对符号的解读和联想而构建的,强调思维的动态性与解释性 。这些原则为理解语言、思维和现实关系提供了重要框架,在语义学、语言学、认知科学等领域有广泛应用 。

2 NLP深层语义分析的技术现状与挑战

2.1 深层语义分析的技术体系

自然语言处理中的语义分析旨在理解文本的深层含义,是NLP的核心任务,包括实体识别、关系抽取、情感分析、语义角色标注等多个子领域 。当前主要技术方法包括传统语言学方法(如词义分析、句法分析、语义角色标注)和基于深度学习的方法(如词向量、循环神经网络、LSTM、Transformer架构)。

深度学习在NLP中的应用显著推进了语义分析能力,通过自动学习特征表示提高了系统性能 。预训练语言模型(如BERT、GPT系列)在复杂语义任务中表现出色,能够处理多任务学习和上下文理解 。大语言模型在捕捉语义细微差别和生成连贯文本方面展现出强大能力 。

2.2 面临的核心挑战

NLP系统在深层语义分析中面临多重挑战。数据与知识表示方面存在知识库构建困难、数据偏见、数据质量、低资源语言处理、知识表示不足等问题 。理解与推理能力方面,系统在理解上下文、歧义消除、隐喻理解、讽刺识别、长距离依赖、复杂概念组合和推理能力等方面仍存在明显不足 。

模型与计算效率方面面临模型复杂度、计算资源需求、可扩展性、可解释性等挑战 。评估与应用方面存在评估指标的局限性以及实际应用中的适应性问题 。最为根本的是,当前NLP系统在理论基础方面存在明显缺陷,语言学理论与实际NLP系统实施之间存在显著差距 。

3 语义三角论对NLP深层语义分析的理论影响

3.1 提供了意义生成的理论框架

语义三角论为NLP中的意义表示和理解提供了深刻的理论基础。其核心价值在于阐明了意义生成的中介性质,强调概念在符号与指称间的桥梁作用 。这一观点直接影响了对NLP系统如何建立语言形式与现实世界映射关系的理解,为解决符号接地问题(symbol grounding problem)提供了理论视角 。

该理论的关系性原则揭示了语言、思想和现实之间相互作用、相互制约的关系

这一认识促使NLP研究不再局限于表面模式匹配,而是更加关注语言表达背后的认知过程和现实指涉。语义三角论的动态性与解释性原则强调意义是通过个体对符号的解读和联想而构建的,突出了思维在意义生成中的作用这一观点为NLP系统的上下文适应性和个性化理解提供了理论依据。

3.2 启发了多层次语义表示方法

语义三角论的三元结构启发了NLP中的多层次语义表示方法。词向量技术(如Word2Vec、GloVe)试图建立符号与概念间的映射关系 而实体链接和指代消解则关注概念与指称间的关联 。知识图谱的构建可视为创建结构化指称体系的尝试,与语义三角论中指称的组织方式有内在契合。

神经符号计算(neurosymbolic computing)的发展在一定程度上体现了语义三角论的整合观点,通过结合神经网络(处理符号-概念关系)和符号推理(处理概念-指称关系)来提升语义理解能力。这种整合方式与语义三角论的三元结构有着明显的理论呼应。

4 语义三角论对NLP技术实现的启示与应用

4.1 架构设计启示

语义三角论对NLP系统架构设计提供了重要启示。其三元结构提示了分层处理框架的可能性:符号层处理语言形式、概念层处理心理表征、指称层处理现实对应。这种分层思路在当前NLP系统中已有体现,如词嵌入层(符号处理)、上下文表示层(概念处理)和实体链接层(指称处理)的分离与整合。

Vauquois三角形在机器翻译中的应用体现了类似语义三角的结构思维,将翻译过程分为句法、语义和语用等多个层次 。新语义三角模式和互补语义三角模式的提出 进一步扩展了理论框架,为NLP系统设计提供了更多元化的架构启示。

4.2 语义消歧与指代解决

语义三角论为语义消歧提供了理论指导。词义消歧(WSD)可理解为确定符号在特定语境中对应的概念和指称的过程 。基于上下文聚类的词义消歧算法 实际上利用了概念中介原则,通过语境确定符号的概念对应。

神经符号模型在语义歧义解决中的应用 体现了符号与概念关联的复杂性处理。可变形语义网络作为基于上下文的歧义解决工具 则反映了语义三角论动态性原则的实现。这些技术方法虽然在搜索结果中未直接关联语义三角论,但实质上与该理论的核心思想有深层契合。

4.3 表示学习与知识整合

语义三角论对表示学习和知识整合有重要启示。词向量学习试图捕获符号与概念间的统计关系

而实体表示学习则关注概念与指称间的对应。预训练语言模型(如BERT)通过大规模学习获得了丰富的概念表示能力,在一定程度上模拟了人类的概念形成过程。

知识图谱与外部知识源的整合

可视为构建指称体系的重要努力,与语义三角论中指称的组织方式相呼应。统一语义模型的提出 以及对认知隐喻机制的形式化建模,都有助于更自然地理解语言表达,体现了语义三角论的解释性原则。

5 语义三角论在可解释性与鲁棒性方面的贡献

5.1 增强模型可解释性

语义三角论为增强NLP模型可解释性提供了理论框架。可解释性自然语言处理(Explainable NLP)强调模型决策过程的可追溯性。这与语义三角论强调意义生成的中介过程和思维作用高度一致。通过将模型决策过程分解为符号、概念和指称三个层次,可以提供更清晰的理解路径。

语义增强、语义剪枝和语义信息整合等技术 在一定程度上体现了语义三角论的结构化思路。概念解释、注意力机制和可视化等可解释性方法可以帮助理解模型如何在符号和概念间建立关联,提高了模型的透明度和可靠性。

5.2 提升系统鲁棒性

语义三角论通过强调概念的中介作用,为提升NLP系统鲁棒性提供了思路。概念层的存在允许系统在符号变化(如同义词、 paraphrasing)时保持指称理解的稳定性,同时在指称变化时保持概念的一致性。这种分离增强了系统对语言变化和现实变化的适应能力。

神经符号融合方法 试图结合神经网络的模式识别能力和符号系统的推理能力,与语义三角论的多层次结构相契合,有助于提高系统在处理复杂语义任务时的鲁棒性。形式化建模认知隐喻机制 可以增强系统对隐喻和抽象概念的理解能力,提高对非常规语言表达的处理能力。

6 实施挑战与局限性

6.1 理论整合的技术挑战

将语义三角论整合到NLP系统中面临显著技术挑战。首先是如何操作化定义和表示“概念”这一中介要素——概念的心理表征性质使其难以用计算模型直接捕捉 。当前的词向量和上下文表示只能近似概念的部分属性,无法完整捕获其丰富内涵。

其次是三元关系的动态建模困难。语义三角论强调关系的动态性与解释性 但当前NLP模型多数基于静态训练和固定表示,难以实现真正动态的意义建构过程。符号、概念和指称间的复杂映射关系也需要更强大的建模能力。

6.2 实际应用的局限性

语义三角论在实际NLP应用中存在一定局限性。该理论源自哲学和语言学领域,其抽象性使得直接技术转化困难 。搜索结果中缺乏该理论在NLP中应用的实证研究和具体案例

表明理论与实践间存在显著差距。

当前NLP研究更关注实用技术和性能提升,而非理论框架的整合。深度学习方法的端到端特性也减少了对中间概念表示的显式建模需求。这些因素都限制了语义三角论在当代NLP系统中的直接应用。

7 未来研究方向与发展趋势

7.1 理论创新与模型发展

未来研究应致力于语义三角论的计算化重构,发展能够更好捕捉概念中介作用的表示学习方法。神经符号计算的发展 为整合符号、概念和指称提供了有前景的方向,可能产生新一代语义理解模型。

统一语义模型的研究 以及认知隐喻机制的形式化建模,可能带来更自然的语言理解能力。大规模多模态学习也为解决符号接地问题提供了新途径,通过视觉、语言和其他模态的对齐,更好地建立符号-概念-指称间的关联。

7.2 应用拓展与系统优化

语义三角论在特定NLP任务中有广泛应用潜力。在语义角色标注中,可以更明确地区分语言形式(符号)、角色概念(概念)和实际参与者(指称)间的关系 。在实体链接和指代消解中,可以强化概念中介的作用,提高链接准确度。

可解释性增强方面,基于语义三角论的分层解释框架可以提供更清晰、更人性化的模型解释。在低资源语言处理中,利用概念中介的跨语言特性可能改善资源匮乏语言的处理性能。这些应用拓展需要进一步的研究和实验验证。

8 结论

语义三角论作为语义学的重要理论框架,对人工智能自然语言处理中的深层语义分析产生了深远影响和多重启示。虽然搜索结果中缺乏该理论在NLP中直接应用的具体案例和技术实现,但其核心原则和理论观点已经以各种形式渗透到NLP研究和实践中。

该理论通过阐明意义生成的中介性质、强调概念在符号与指称间的桥梁作用,为NLP系统的意义表示和理解提供了理论基础。其关系性、动态性和解释性原则促使NLP研究更加关注语言表达背后的认知过程和现实指涉,推动了深层语义分析的发展。在技术实现层面,语义三角论启发了多层次语义表示方法、神经符号计算架构以及语义消歧和指代解决技术。

然而,语义三角论在NLP中的应用仍面临理论整合的技术挑战和实际应用的局限性。概念要素的操作化定义、三元关系的动态建模以及理论与实践的差距都是需要解决的重要问题。未来研究应致力于语义三角论的计算化重构、神经符号计算的发展以及在不同NLP任务中的具体应用。

最终,语义三角论的价值不仅在于其具体的技术应用,更在于其提供的关于意义本质的深刻洞察。这些洞察继续启发着研究者探索如何让机器真正理解人类语言的意义,走向更强大、更可解释、更符合人类认知的自然语言处理系统。在人工智能快速发展的今天,回顾和重新审视这一经典理论,可能会为未来的突破提供重要的思想资源。