GIS学习:GIS认知与开发初步入门

一、GIS 基础:读懂地理信息世界的底层逻辑

1. 核心概念:不止于 “地图 + 数据”

GIS(地理信息系统)并非简单的地图数字化工具,而是对地理空间数据进行采集、存储、管理、分析和展示的计算机系统。其核心价值在于通过 “空间关系” 串联数据 —— 比如同一区域的降雨量、土壤肥力与农作物产量如何相互影响,或是城市中地铁站分布与商业综合体客流的关联。

与传统地图相比,GIS 具备三大特性:空间参考性(基于经纬度、投影坐标系等精准定位)、多源数据融合性(整合矢量、影像、文本等多种数据)、分析决策性(通过空间分析解决实际问题)。

2. 基础数据:GIS 的 “血液” 分类

GIS 数据按结构可分为两大类,二者如同 “骨架” 与 “皮肤”,共同构建地理场景:

- 矢量数据:以点、线、面形式存储的离散数据,如同数字世界的 “几何积木”。

- 点:代表学校、基站等独立地理实体;

- 线:表示道路、河流等线性要素;

- 面:涵盖行政区、湖泊等封闭区域。

优势是精度高、便于编辑和拓扑分析(如判断区域是否相邻),常见格式有 Shapefile、GeoJSON、KML。

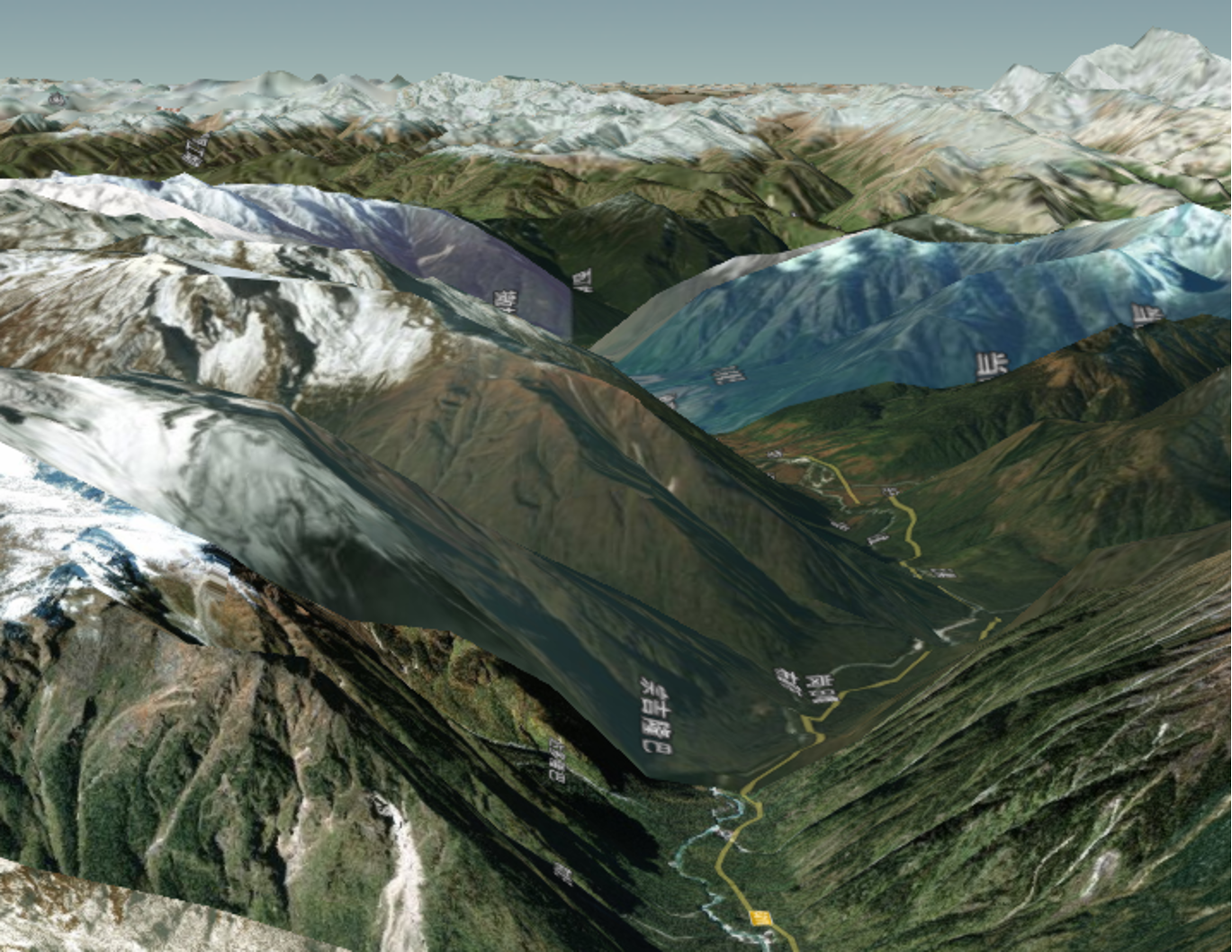

- 栅格数据:由像素矩阵组成的连续数据,类似 “数字图像”。

包括卫星影像、无人机航拍图、高程模型(DEM)等,每个像素携带属性信息(如植被覆盖率、温度值)。

优势是直观呈现地表细节,适合可视化和空间插值分析,常见格式有 TIFF、JPEG2000、Grid。

此外,还有属性数据(描述地理实体的非空间信息,如建筑的建成年代、人口数量)和实时数据(如 GPS 轨迹、交通流量),二者与空间数据结合可实现动态分析。

3. 地理分析:GIS 的 “大脑” 功能

地理分析是 GIS 的核心竞争力,通过算法挖掘空间规律,常见类型包括:

- 空间查询与检索:如 “查找距离地铁站 500 米内的超市”,基于空间拓扑关系(包含、相邻、相交)实现精准筛选。

- 叠加分析:将多图层叠加计算,例如把 “土地利用图” 与 “坡度图” 叠加,确定适合种植的区域。

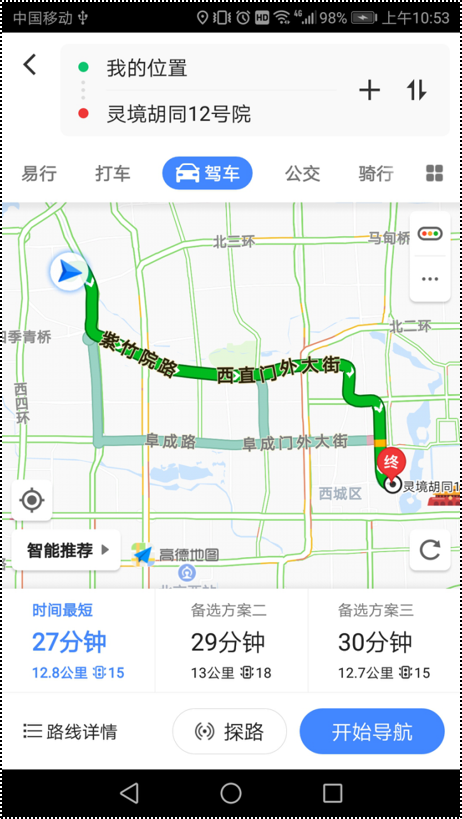

- 网络分析:解决路径优化问题,如 “快递最优配送路线规划”“ emergency 车辆避让拥堵路径”,需考虑道路权重(长度、限速、拥堵度)。

- 空间插值:由已知点数据推算未知区域,比如用气象站点的降雨量数据生成全国降雨分布图。

- 空间统计:分析地理要素的分布模式,如 “城市犯罪热点区域识别”“人口密度聚类分析”。

4. 主流厂商:两类玩家的差异化布局

GIS 厂商主要分为 “互联网服务型” 和 “行业深耕型”,二者定位与优势截然不同:

维度 | 互联网服务厂商 | 行业 GIS 厂商 |

核心定位 | 提供普惠型 GIS 云服务,降低使用门槛 | 聚焦垂直行业,提供定制化解决方案 |

代表企业 | 高德地图开放平台、百度地图开放平台、腾讯位置服务 | ESRI(易智瑞)、超图软件、航天宏图、中地数码 |

核心产品 | 地图 API、POI 检索、路径规划、逆地理编码等云接口 | ArcGIS 系列(桌面 + 服务器 + 移动端)、SuperMap GIS |

技术优势 | 海量数据处理、高并发服务、轻量化应用 | 深度空间分析、复杂拓扑处理、行业适配性强 |

典型场景 | 外卖配送、共享单车定位、打车软件调度 | 国土空间规划、电力管网管理、应急救灾指挥 |

目标用户 | 互联网开发者、中小企业(轻量化需求) | 政府部门、大型企业(专业级、定制化需求) |

5. 关键区别:从需求匹配看选择逻辑

- 服务模式:互联网厂商以 “云服务 API” 为主,按调用量计费,无需自建服务器;行业厂商多提供 “本地化部署 + 定制开发”,需用户具备一定技术运维能力。

- 功能深度:互联网厂商侧重 “基础空间服务”,复杂分析功能(如三维地质建模、时空大数据挖掘)较弱;行业厂商的软件可支持专业级分析,如 ESRI 的 ArcGIS Spatial Analyst 能实现 200 + 种空间分析算法。

- 数据权益:互联网厂商提供自有地图数据(POI、道路网),用户无需单独采购;行业场景中,用户常需结合自有涉密数据(如国土确权数据),行业厂商的软件更支持数据安全管控与本地化存储。

二、WebGIS 开发:从 0 到 1 搭建地理应用

WebGIS 是通过浏览器实现 GIS 功能的应用形式(如在线地图、空间分析平台),开发需遵循 “需求拆解→技术选型→落地实现” 的闭环流程,具体步骤如下:

步骤 1:明确需求与场景定位

首先需清晰界定 “做什么” 和 “给谁用”,核心问题包括:

- 应用类型:是 “展示型”(如景区导览地图)、“查询型”(如楼盘区位查询)还是 “分析型”(如区域发展规划平台)?

- 核心功能:是否需要地图缩放 / 平移、POI 检索、路径规划、图层叠加、空间分析等?

- 数据规模:涉及多少图层?是否包含实时数据?并发访问量预估多少?

- 用户群体:面向普通大众(需轻量化、易操作)还是专业人员(需多分析工具)?

例如:“为社区居民开发的便民服务地图” 需聚焦 POI 检索(超市、医院、核酸点)和路径规划;“为规划师开发的区域分析平台” 需支持叠加分析、数据导出和专业符号化。

步骤 2:技术栈选型

WebGIS 开发需搭配 “前端框架 + GIS 库 / API + 后端服务 + 数据存储”,不同需求对应不同技术组合:

- 前端核心技术:

- 轻量化需求:直接使用互联网厂商 API(高德 JS API、百度 Map JS API),无需深入 GIS 底层,快速实现地图展示与基础交互。

- 专业级需求:采用开源 GIS 库,如 Leaflet(轻量灵活,适合移动端)、OpenLayers(功能全面,支持多数据源)、Mapbox GL JS(三维可视化优秀)。

- 前端框架:结合 Vue、React 等主流框架开发交互界面,提升用户体验。

- 后端与数据:

- 数据存储:矢量数据用 PostgreSQL+PostGIS 扩展(支持空间索引与拓扑查询);栅格数据用 GeoTIFF 格式存储,搭配 GeoServer 发布服务。

- 后端服务:用 Java(Spring Boot)、Python(Django/Flask)开发自定义接口,处理数据校验、复杂分析逻辑(如路径规划算法)。

- 服务发布:专业场景需部署 GIS 服务器(如 GeoServer、ArcGIS Server),发布 WMS(栅格服务)、WFS(矢量服务)等标准服务。

步骤 3:数据处理与准备

“巧妇难为无米之炊”,数据质量直接决定 WebGIS 应用效果,需完成三步处理:

- 数据采集:通过公开渠道(国家地理信息公共服务平台)、商业采购(卫星影像)、自有业务系统导出获取数据。

- 数据清洗:修正错误数据(如偏移的坐标、重复的 POI)、统一坐标系(常用 WGS84 为全球坐标,GCJ02 为国内加密坐标)、简化数据(矢量数据抽稀,避免前端加载卡顿)。

- 数据发布:

- 基础地图:直接调用互联网厂商的底图服务(如高德标准地图、百度卫星图),无需自建。

- 业务图层:将处理后的矢量 / 栅格数据通过 GeoServer 等工具发布为 WMS/WFS 服务,或转换为 GeoJSON 格式直接供前端调用(小数据量场景)。

步骤 4:前端开发与功能实现

按 “基础地图加载→业务图层叠加→交互功能开发→分析模块集成” 的顺序推进:

- 基础地图初始化:引入选定的 GIS 库 / API,配置密钥(互联网厂商 API 需申请),设置地图中心点、缩放级别,加载底图图层。

- 业务图层叠加:调用后端发布的服务,加载矢量(如小区边界)、栅格(如区域高程)等业务图层,并设置样式(颜色、透明度、图标)。

- 交互功能开发:实现地图点击查询(显示 POI 详情)、框选筛选(选择多个要素)、测距 / 测面积工具、图层显隐控制等基础交互。

- 核心功能集成:

- 查询类:对接后端接口,实现 “关键词检索 POI”“条件筛选区域”。

- 分析类:简单分析(如缓冲区分析)可前端实现,复杂分析(如网络路径规划)需调用后端算法接口,返回结果在地图上可视化。

步骤 5:测试与优化

- 功能测试:验证地图加载速度、查询准确性、分析结果正确性,重点测试边界场景(如无结果查询、大数据量加载)。

- 性能优化:

- 前端:采用瓦片加载(按需加载可视区域地图)、数据抽稀(低缩放级别简化矢量要素)、懒加载非核心图层。

- 后端:优化空间索引(PostGIS 创建 GIST 索引)、缓存热门查询结果(如 Redis 缓存 POI 数据)、分布式部署应对高并发。

- 兼容性测试:确保在不同浏览器(Chrome、Firefox、Edge)和设备(PC、移动端)上正常运行。

步骤 6:部署与上线

- 轻量应用:直接部署到云服务器(如阿里云 ECS、腾讯云 CVM),搭配 Nginx 作为 Web 服务器。

- 专业应用:需部署 GIS 服务器(如 GeoServer)、数据库服务器、后端应用服务器,采用 Docker 容器化部署简化运维,通过 CDN 加速地图瓦片加载。

- 上线后:监控服务可用性、接口调用量、加载速度等指标,持续迭代优化功能。