Kurt-Blender零基础教程:第2章:建模篇——第3节:陈列/父子级/蒙皮/置换修改器与小狐狸角色建模

目录

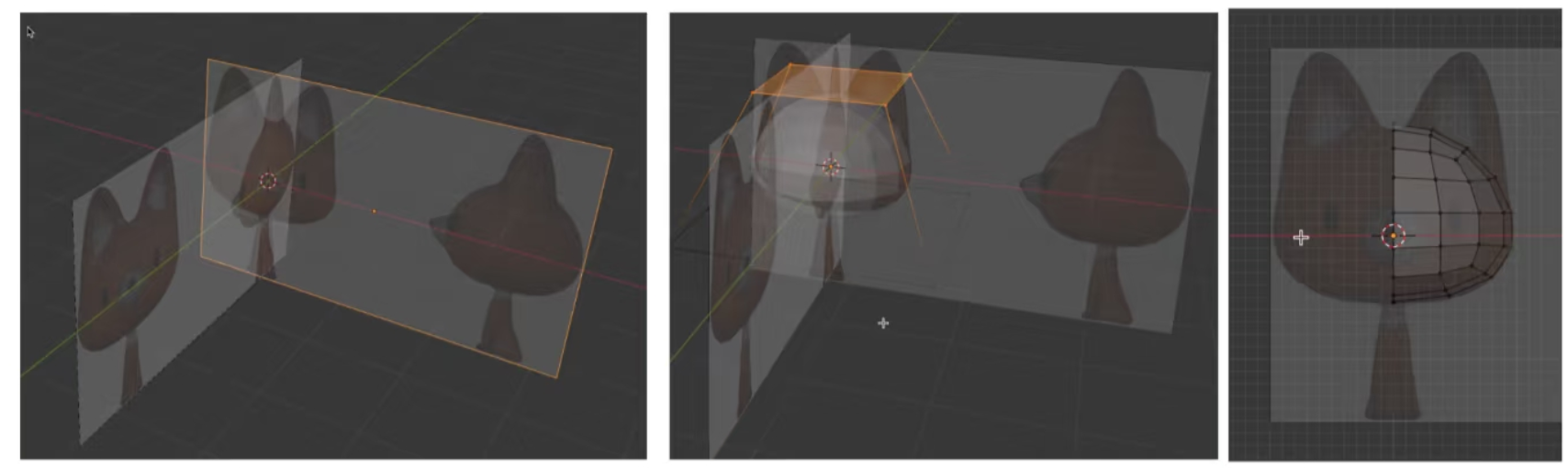

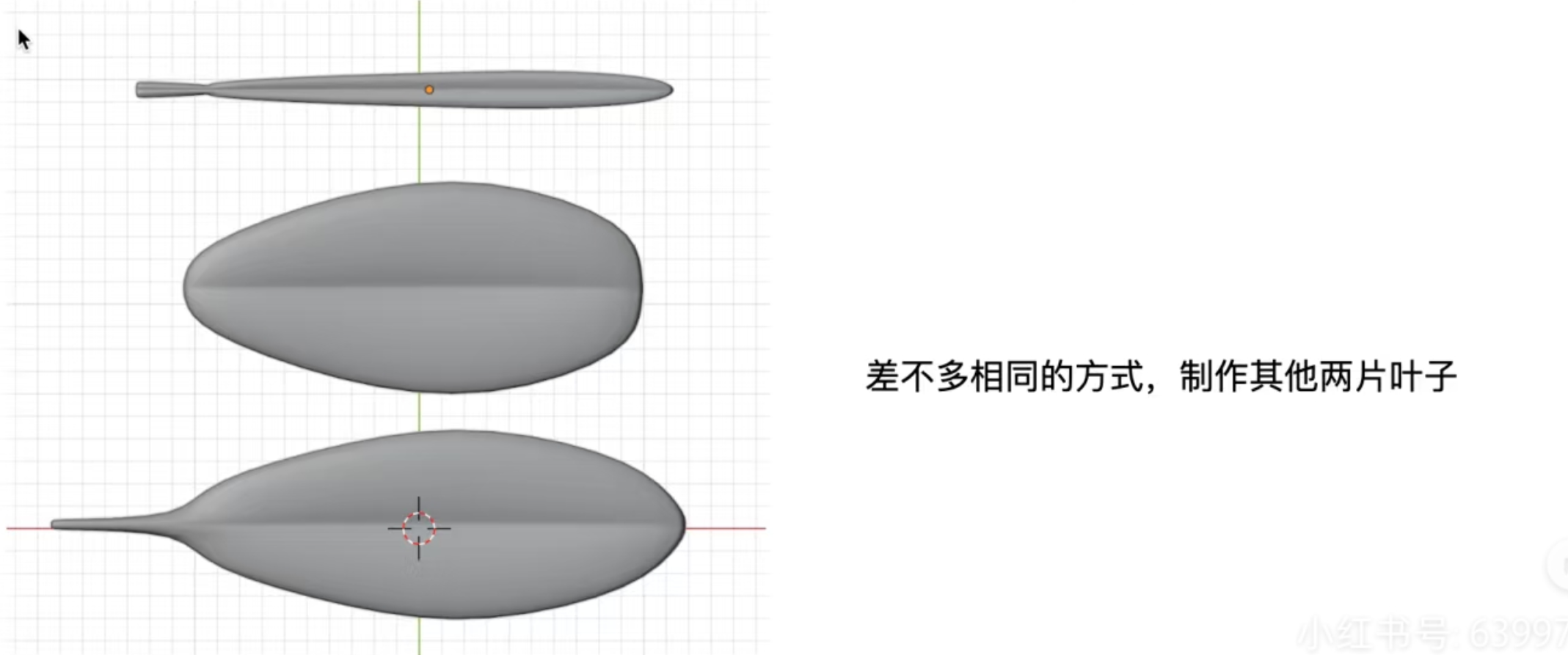

一、前置-制作三片叶子

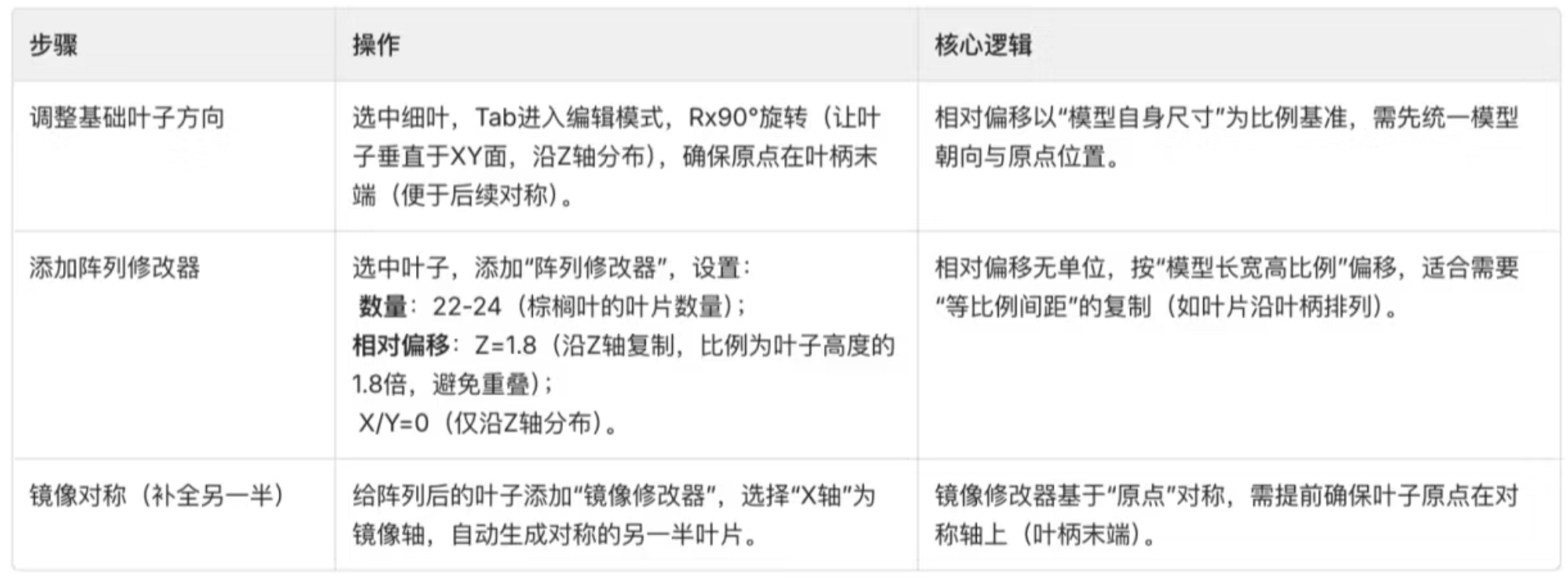

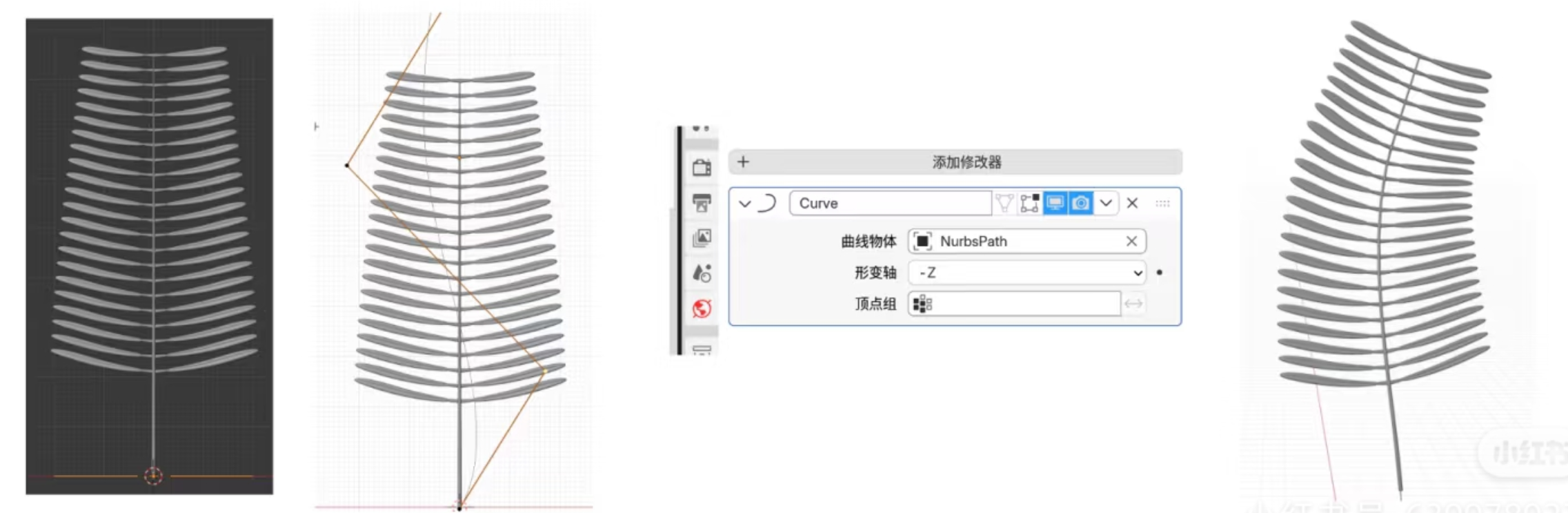

1.阵列修改器:相对偏移设置

2.晶格形变:优化叶片自然度

3.叶柄制作与最终优化

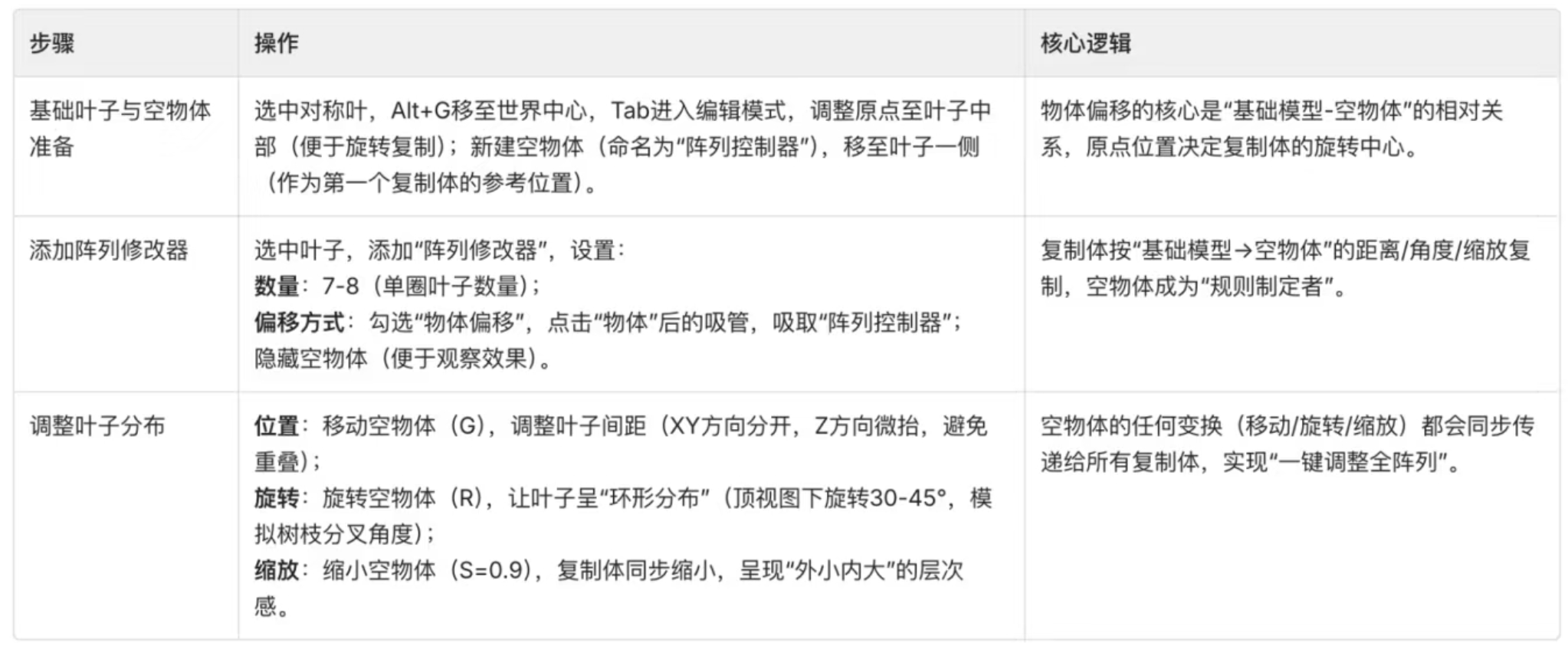

4.核心概念:物体偏移与空物体

5.阵列修改器:物体偏移设置

编辑

6.多层复制与树干制作

7.细节优化

二、曲线基础知识(两大类型+核心操作)

1.曲线类型对比

编辑

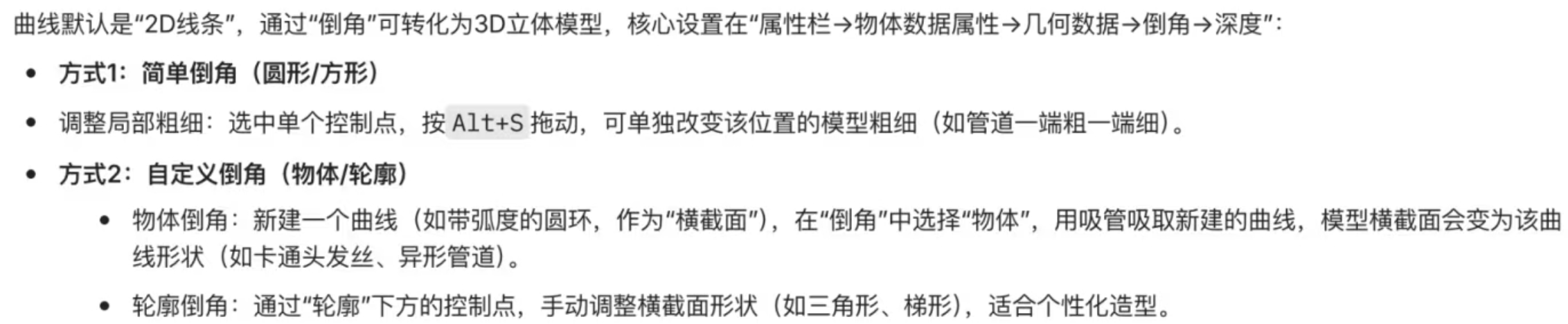

2.曲线核心功能:生成立体模型(倒角设置)

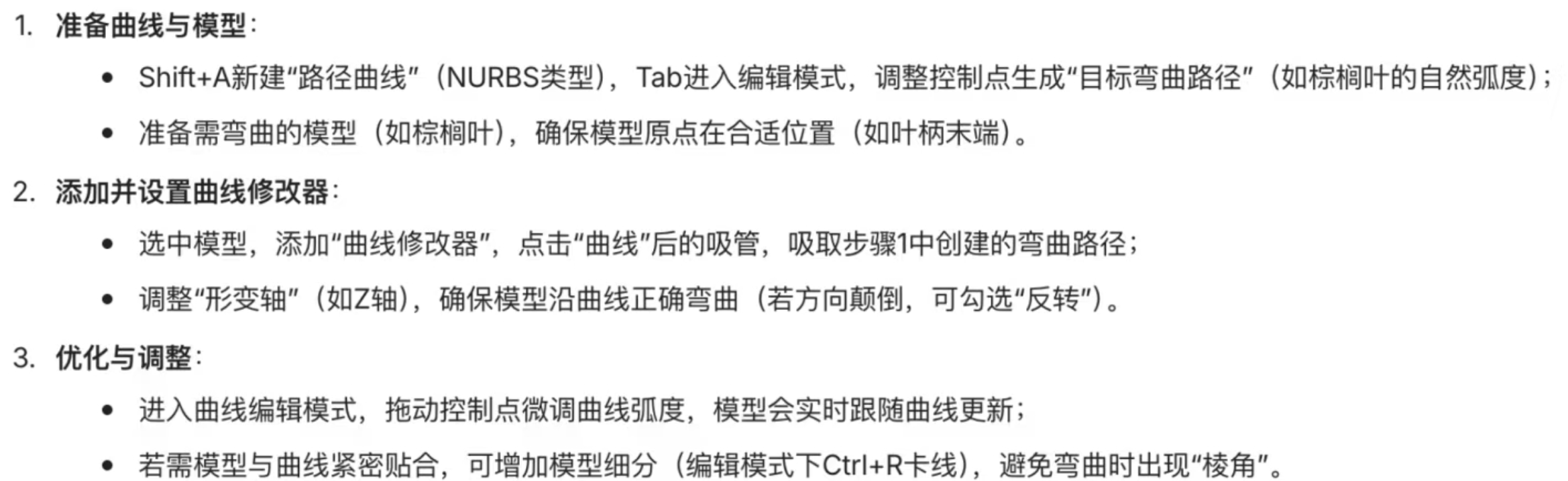

3.曲线修改器核心步骤

三、父子级关系进阶(多物体协同控制)

1.常用父子级绑定模式对比

2.批量绑定与层级管理

四、蒙皮修改器(快速制作分叉模型)

1.蒙皮修改器核心步骤(以树木建模为例)

①创建基础线框:

②添加蒙皮修改器

③调整局部粗细与分叉

④优化光滑度:

2.蒙皮修改器优势

五、置换修改器核心原理:黑白贴图驱动凹凸

六、小狐狸角色建模

一、前置-制作三片叶子

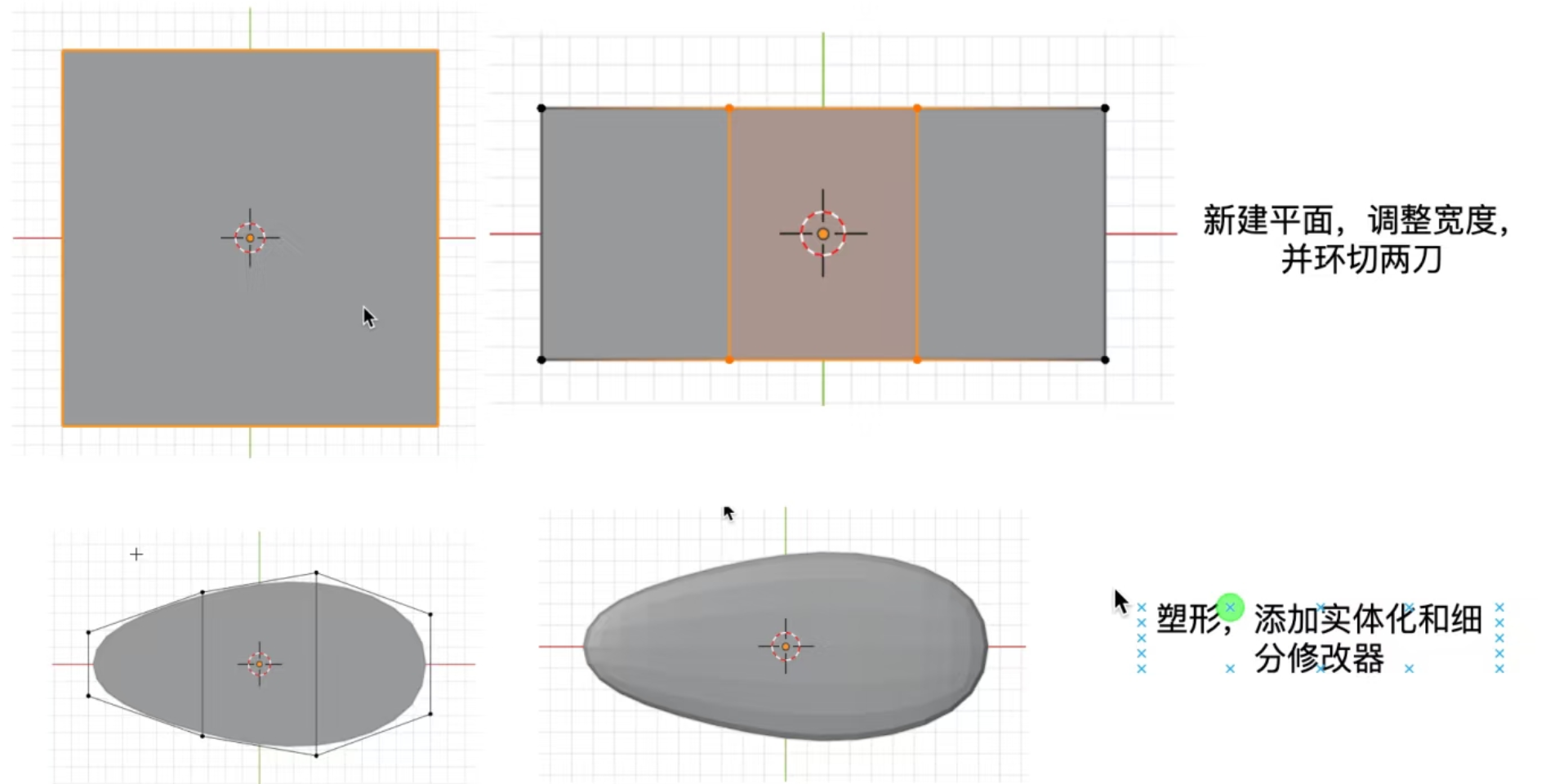

1.阵列修改器:相对偏移设置

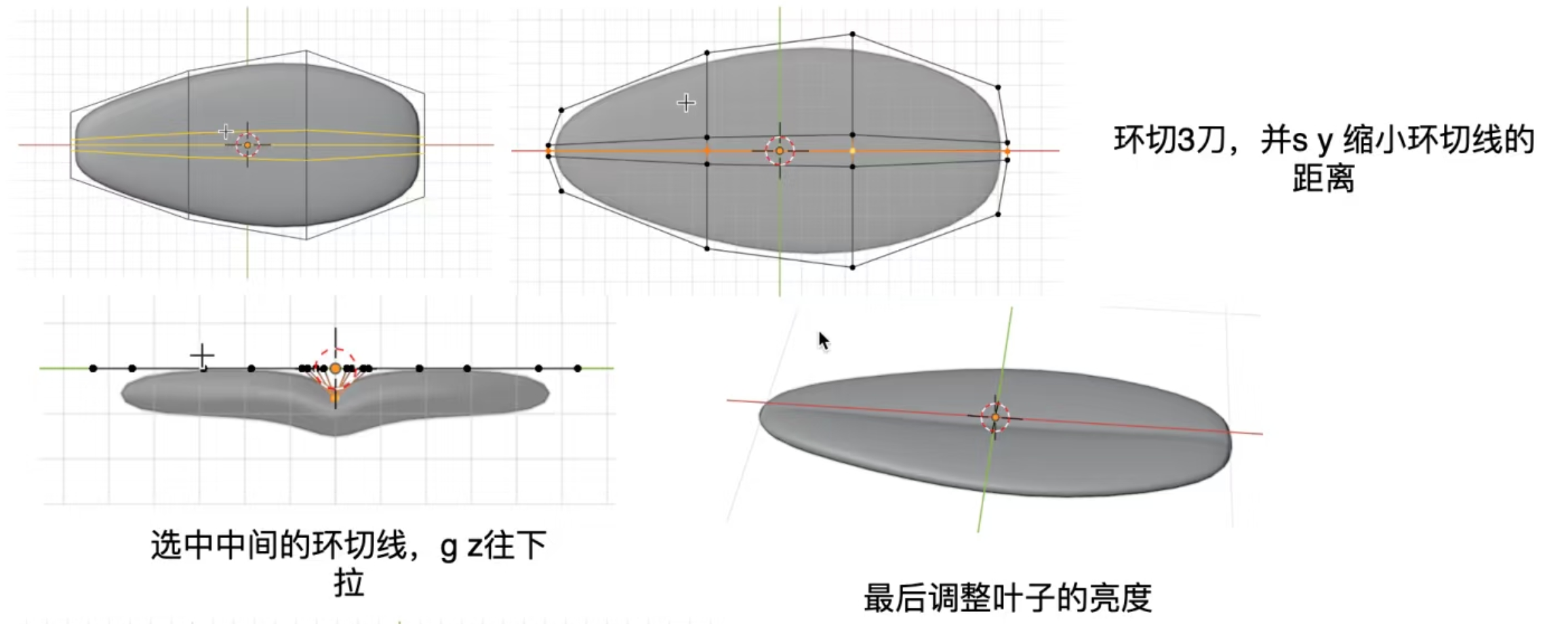

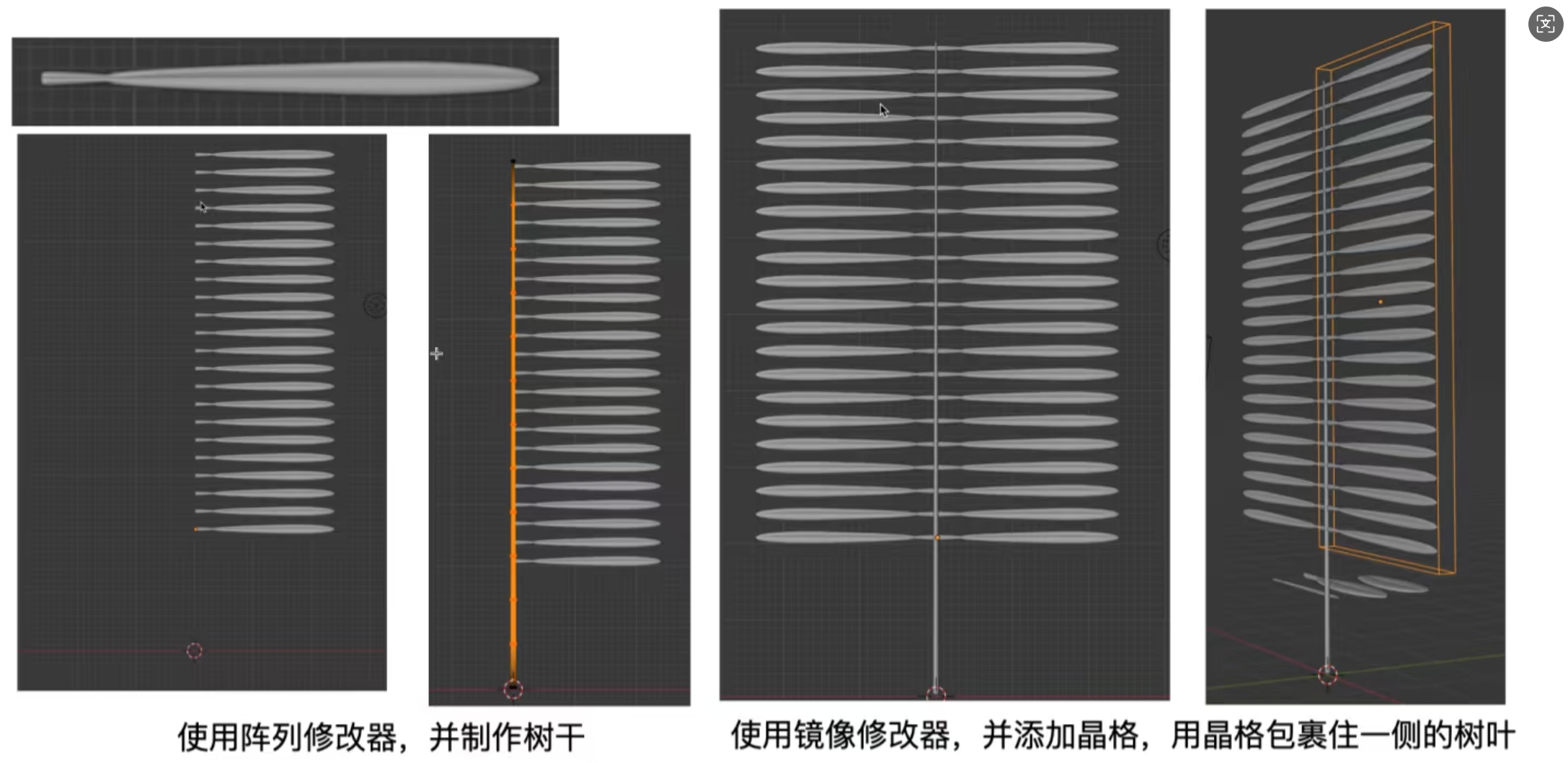

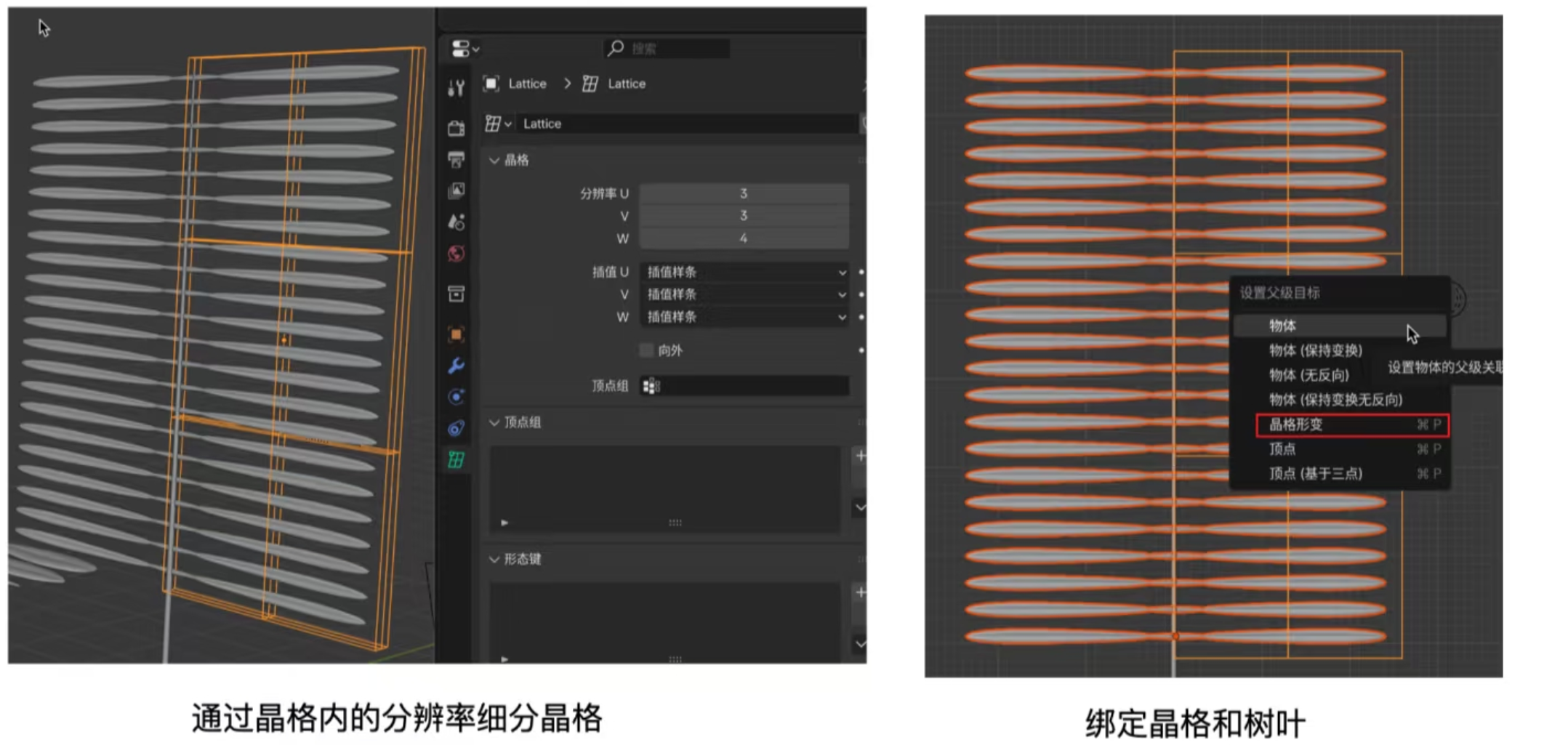

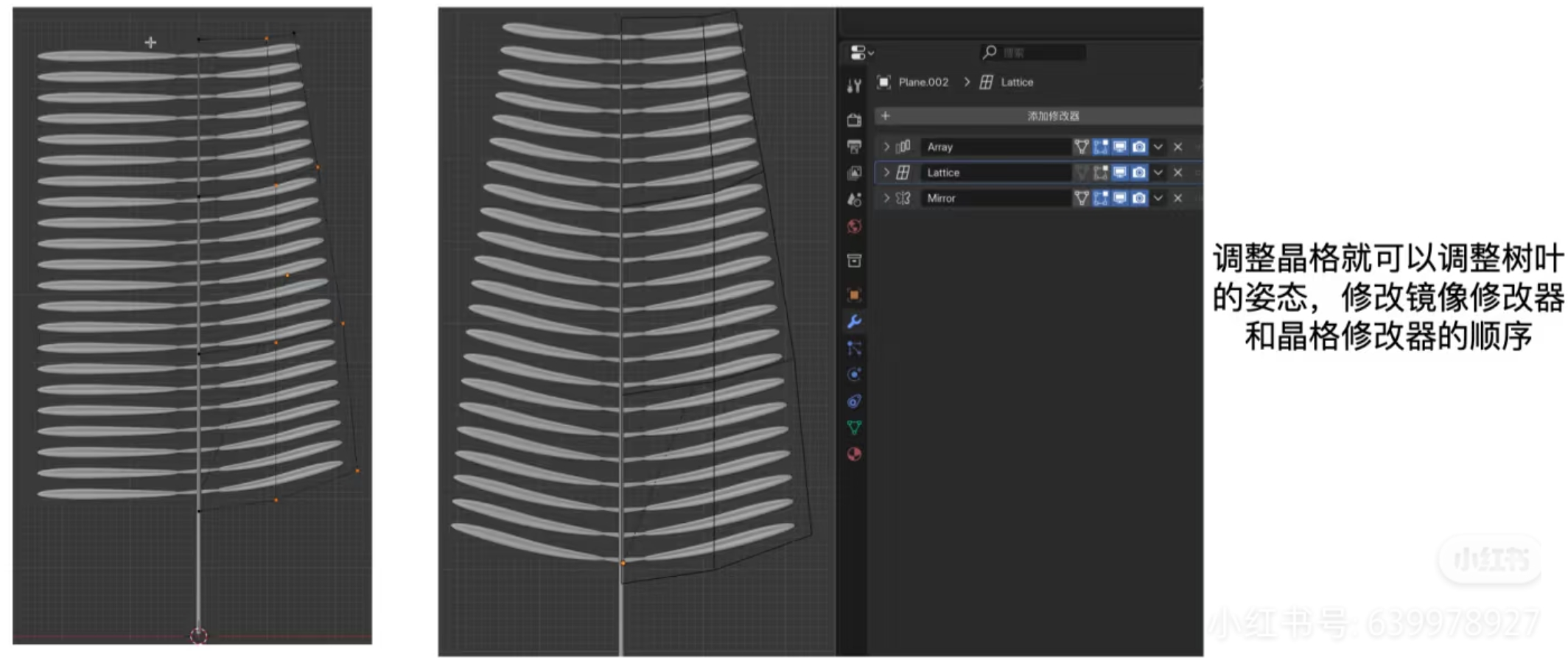

2.晶格形变:优化叶片自然度

阵列+镜像后叶片呈"直线排列”,需用晶格形变调整为"自然弧度":

- 1.新建晶格:Shif+A→晶格→立方体,S放大至刚好包裹"单侧叶片",在"属性栏→物体数据属性"中调整细分(U=2,W=2,确保控制点足够且不杂乱);

- 2.绑定晶格与叶片:选中叶片→Shif选晶格→Ctrl+P→"晶格形变",将叶片与晶格绑定;

- 3.调整形态:Tab进入晶格编辑模式,移动晶格控制点(如顶部点向外拉、中部点向内收),叶片会跟随晶格形变,呈现自然的"放射状弧度";

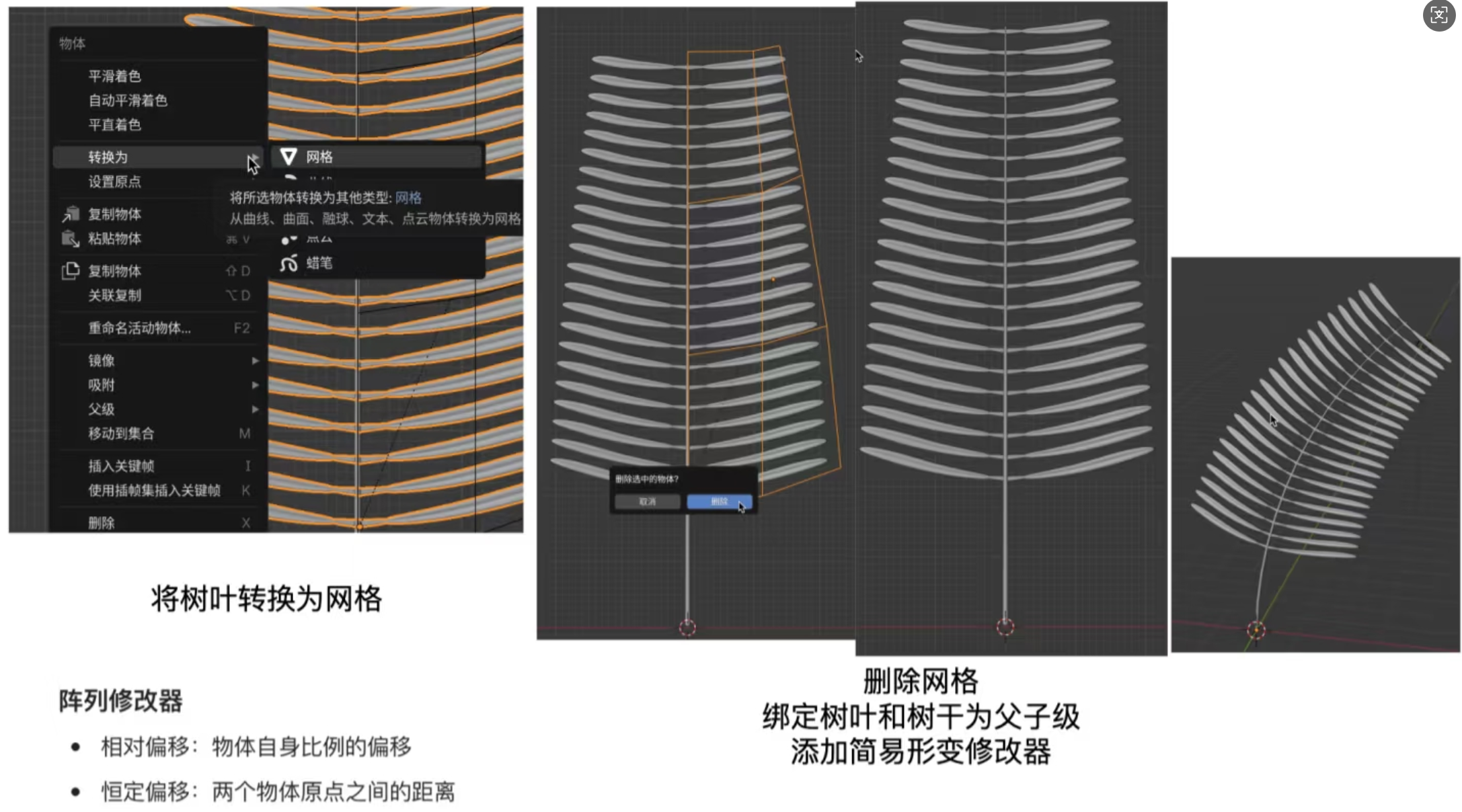

- 4.应用修改器:选中叶片,右键"转换为网格”,一次性应用阵列、镜像、晶格修改器,删除多余晶格物体。

3.叶柄制作与最终优化

- 1.新建柱体(边数12),编辑模式下Ctrl+R多切几刀(便于后续弯曲),调整为"上细下粗"的叶柄形态;

- 2.给叶柄添加"简易形变修改器”(弯曲模式,绕Y轴微调弧度),与叶片组合;

- 3.整体移动叶片,让叶柄与叶片衔接自然,完成棕榈叶建模。

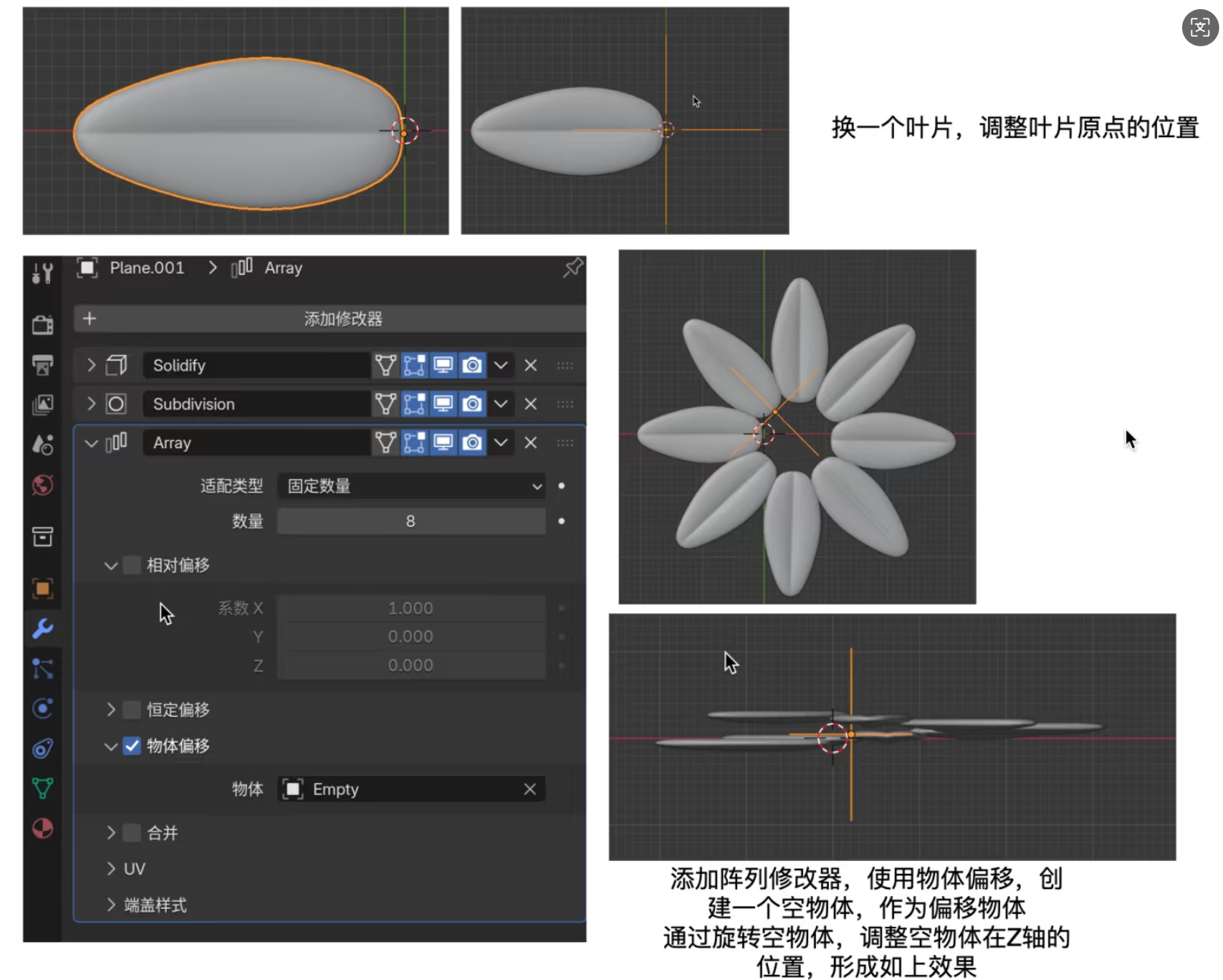

4.核心概念:物体偏移与空物体

5.阵列修改器:物体偏移设置

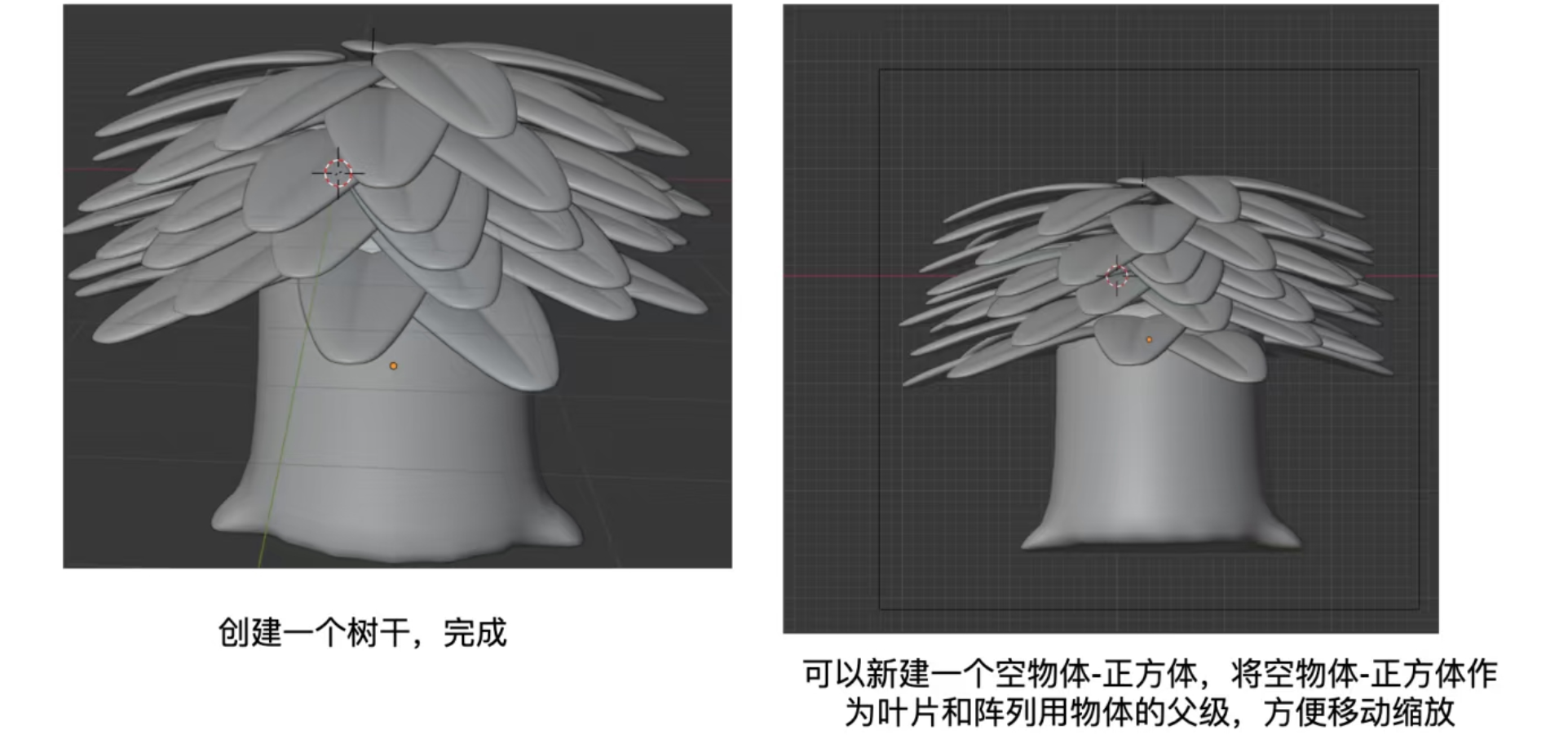

6.多层复制与树干制作

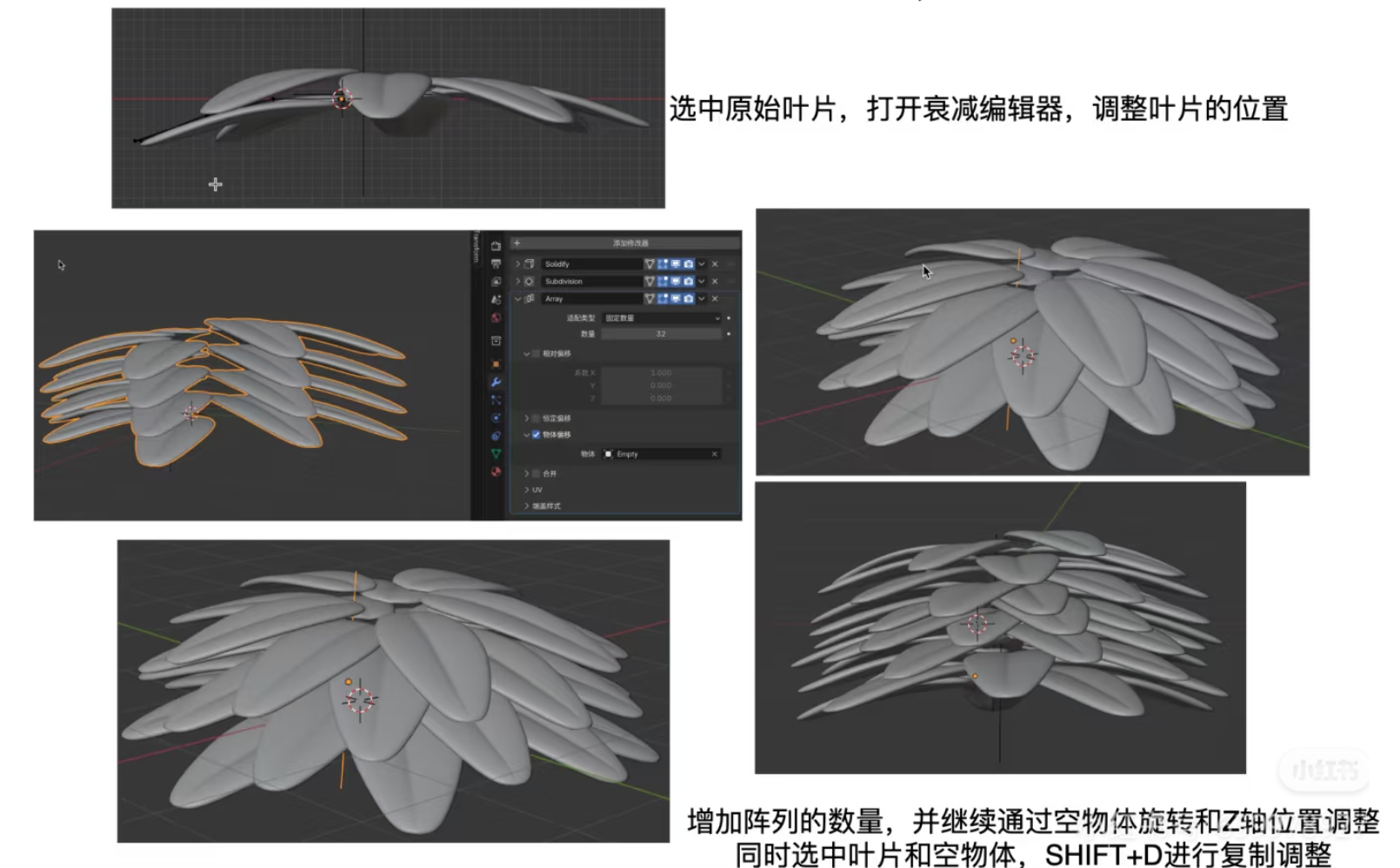

- 1.多层叶子:框选"基础叶子+空物体",Shif+D复制多组,每组调整空物体的旋转角度(如上层旋转60°,下层旋转-30),增加树木的"随机性";

- 2.树干制作:新建柱体(边数12),编辑模式下Ctrl+R卡线,底部S拉大、侧面E挤出"根系凸起",添加表面细分修改器(层级1)优化平滑度;

- 3.父子级绑定:新建空物体(命名为"树木总控"),框选所有叶子组+树干→Shif选"树木总控"→Ctrl+P设为父子级,移动"树木总控"即可整体移动树木,避免阵列关系错乱。

7.细节优化

- 给部分叶子添加"简易形变修改器”(轻微弯曲),避免叶片过于规整;

- 顶部补充几片单独叶子(关闭阵列修改器),覆盖"地中海"空缺,提升自然度。

二、曲线基础知识(两大类型+核心操作)

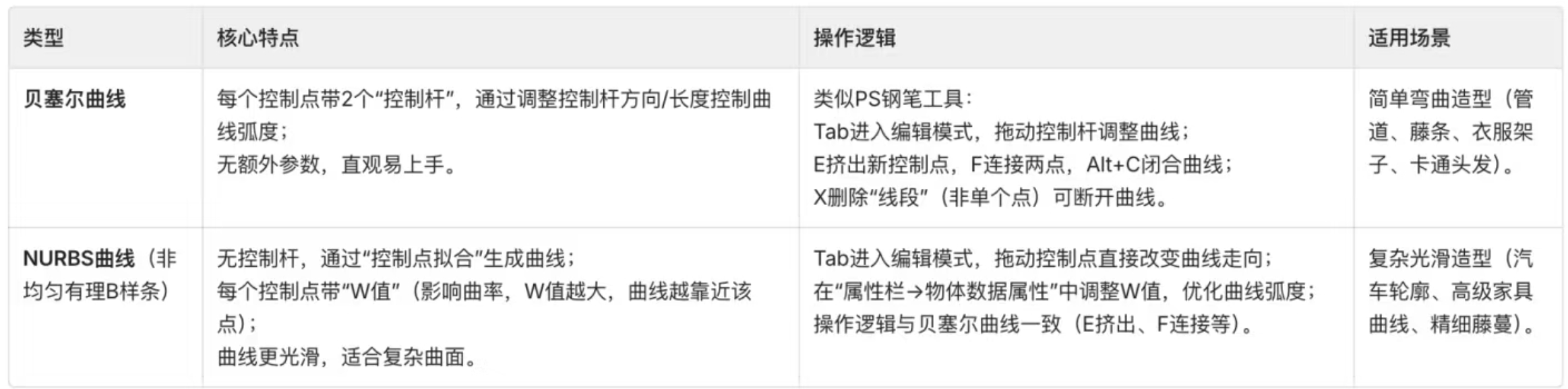

Blender中"曲线"与"网格"是独立类型,曲线通过"数学拟合"生成,更适合制作弯曲、光滑的造型,核心分为贝塞尔曲线与NURBS曲线两类。

1.曲线类型对比

2.曲线核心功能:生成立体模型(倒角设置)

3.曲线修改器核心步骤

三、父子级关系进阶(多物体协同控制)

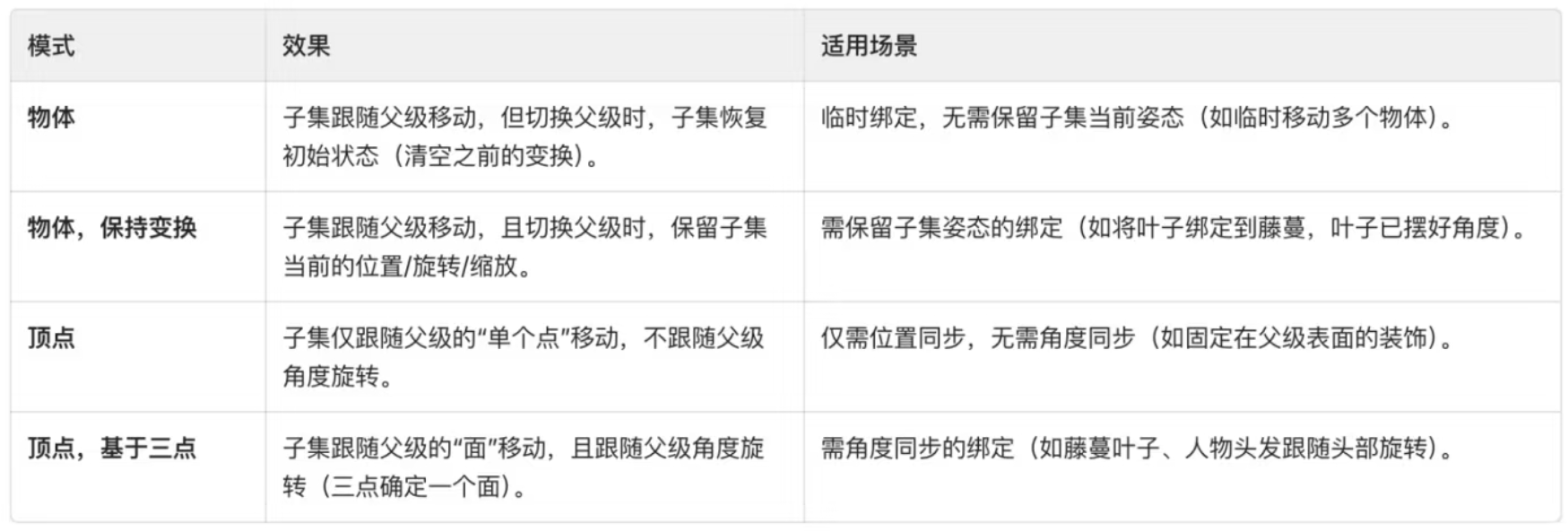

前序课程仅讲解基础父子级绑定,本节补充"不同绑定模式的区别”,核心解决"子集是否跟随父级角度/缩放"的问题。

1.常用父子级绑定模式对比

2.批量绑定与层级管理

四、蒙皮修改器(快速制作分叉模型)

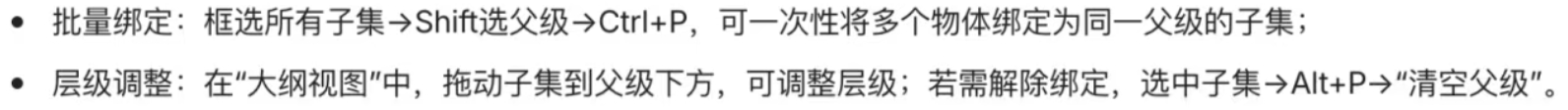

蒙皮修改器通过"点与线"生成"管状模型”,无需手动建模,核心用于树木、骨骼、复杂分叉结构(如珊瑚、血管),操作高效且自然。

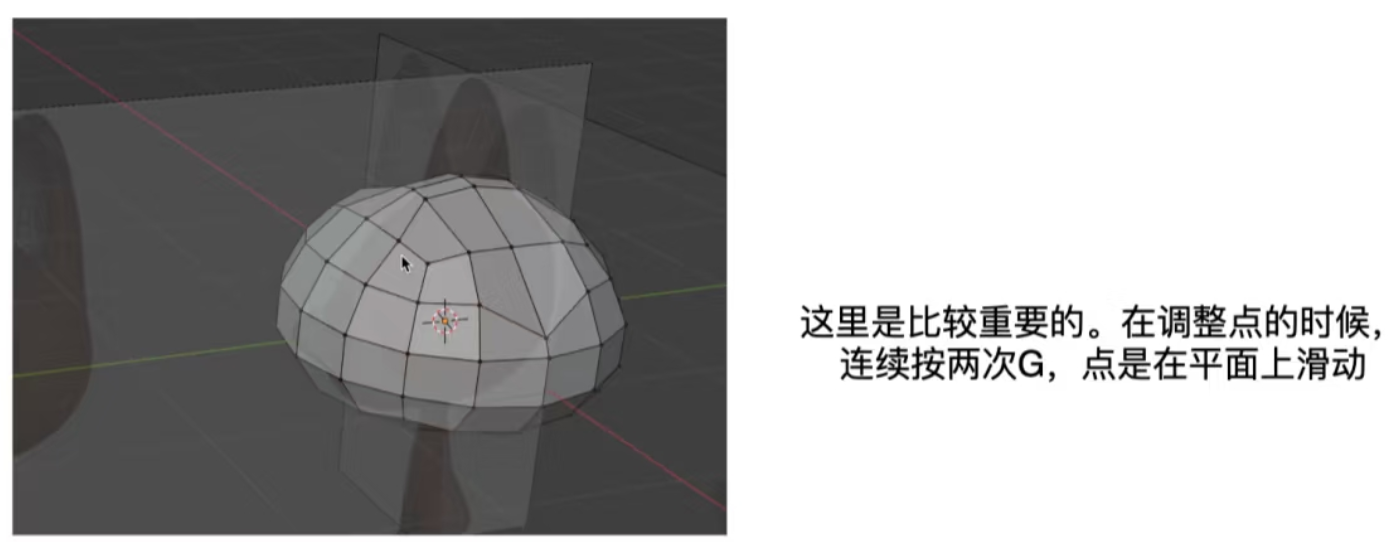

1.蒙皮修改器核心步骤(以树木建模为例)

①创建基础线框:

- Shif+A新建平面,Tab进入编辑模式,选中所有点→M合并到中心(得到1个点);

- E挤出控制点,生成"树木主干线”,继续E挤出分支(每挤出一个点,可调整方向,模拟树枝分叉)。

②添加蒙皮修改器

- 选中线框,添加"蒙皮修改器”,线框会自动生成"管状蒙皮”(默认粗细均匀);

- 调整"厚度”(属性栏→蒙皮修改器→厚度),控制整体模型粗细。

③调整局部粗细与分叉

- 选中单个控制点,按Ctr1+A拖动,可单独调整该位置的蒙皮粗细(如树干底部粗、顶部细,树枝末端细);

- 继续E挤出新控制点,添加更多树枝分叉,蒙皮会自动跟随线框更新。

④优化光滑度:

- 给模型添加"表面细分修改器”(层级2),提升树木光滑度;

- 勾选蒙皮修改器中的"平滑着色”,避免模型出现"棱角”;

- 若需树干底部平整,可在底部添加2个控制点,G沿Z轴下拉,调整为"平切口”。

2.蒙皮修改器优势

- 高效:无需手动建模管状结构,通过线框快速生成;

- 灵活:可随时调整分支方向与粗细,适合迭代优化;

- 自然:配合表面细分,可生成真实的树木、藤蔓等分叉模型。

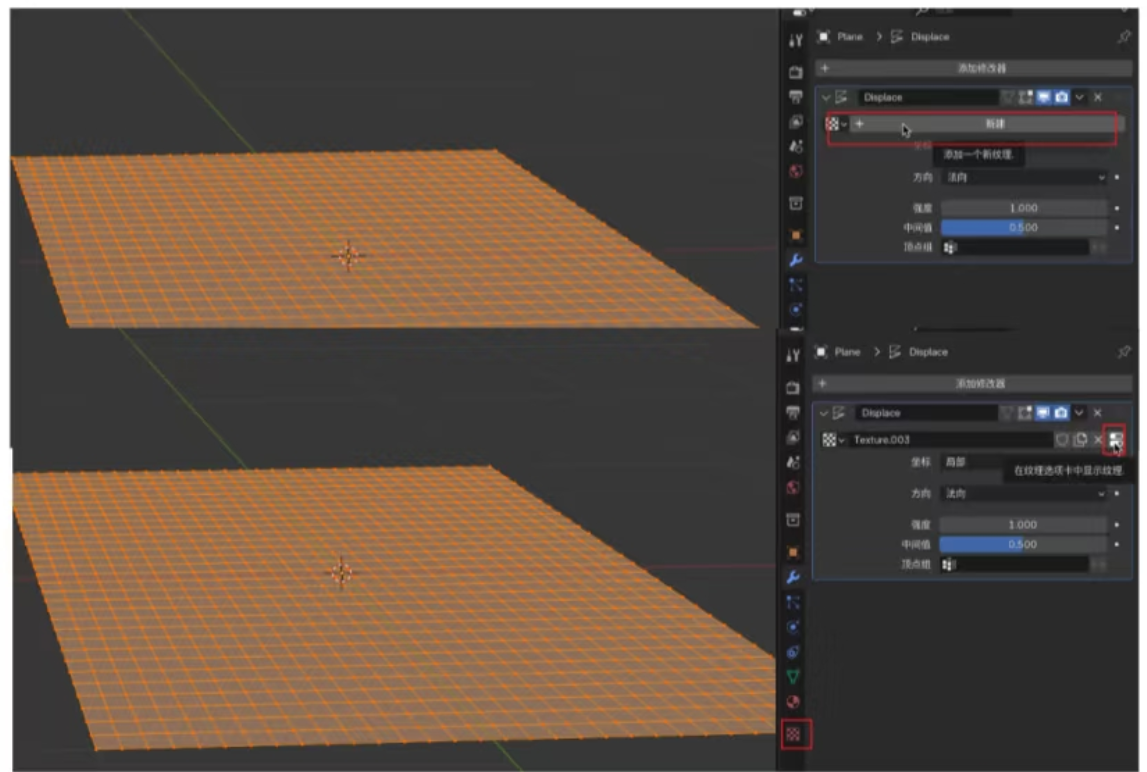

五、置换修改器核心原理:黑白贴图驱动凹凸

置换修改器的本质是"将黑白贴图的灰度值转化为模型顶点的高度值”,核心逻辑基于计算机对"灰度"的二进制解读:

- 黑色(灰度值=0):对应顶点高度最低,模型表面凹陷;

- 白色(灰度值=1):对应顶点高度最高,模型表面凸起;

- 灰色(0<灰度值<1):对应中间高度,灰度越浅,凸起越高,形成平滑过渡的凹凸效果。

简言之,黑白贴图相当于"高度地图”,置换修改器根据这张"地图”,将平整模型的顶点"向上/向下拉扯”,生成凹凸造型

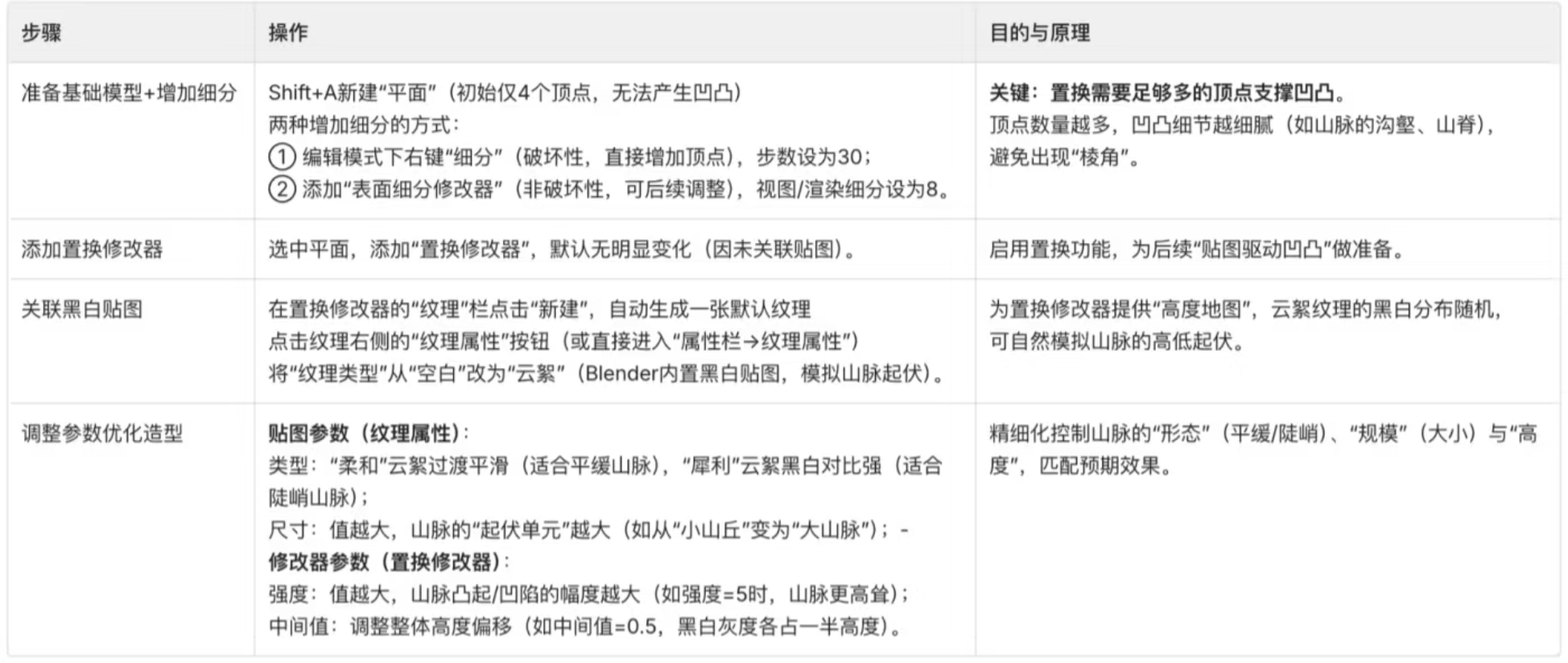

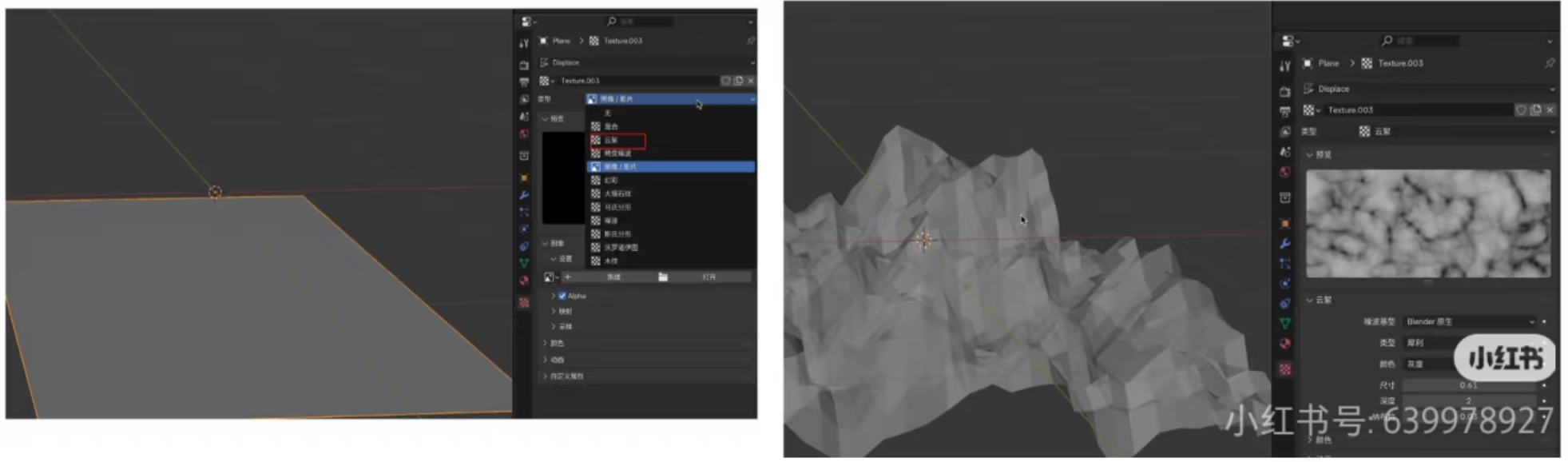

四步生成山脉

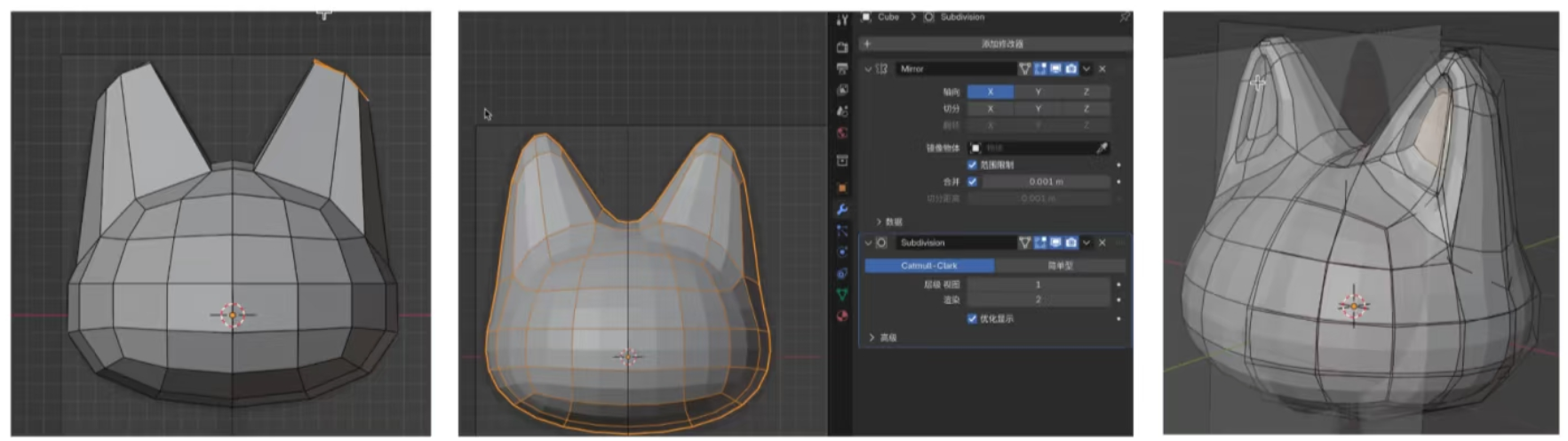

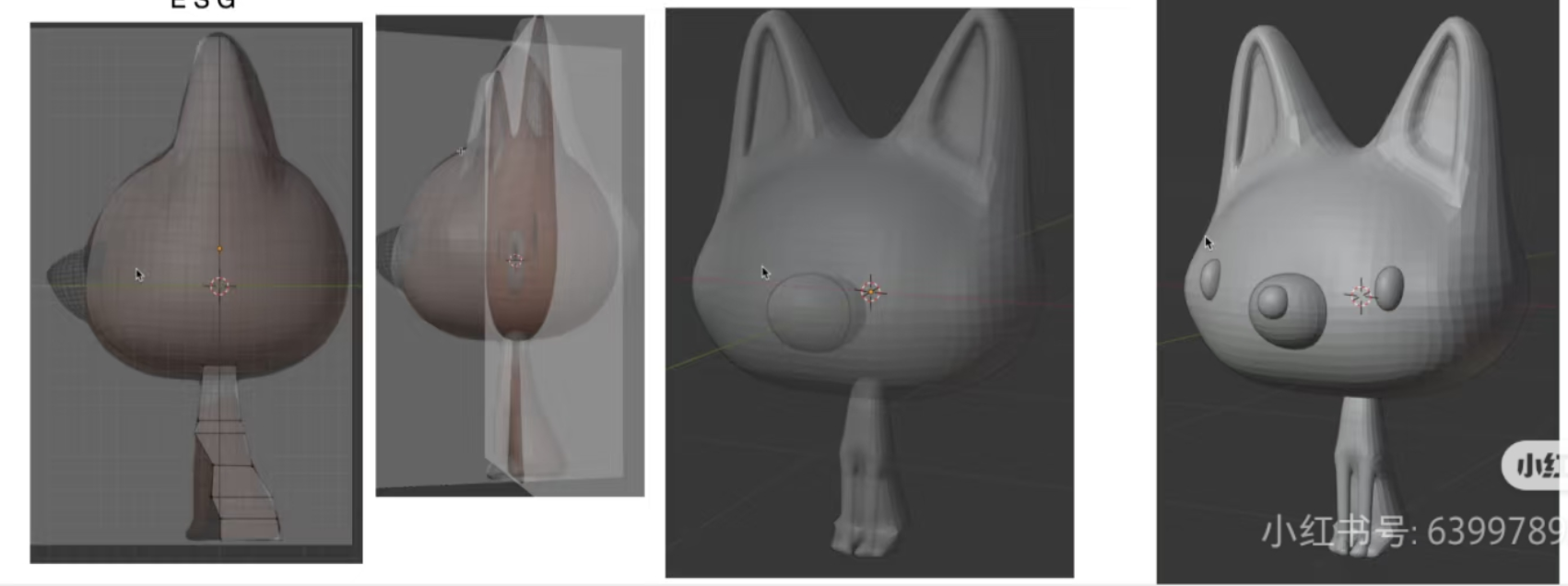

六、小狐狸角色建模