低碳经济:碳汇——从生态固碳到金融资产的价值转化

低碳经济:什么是碳汇

- 1.核心定义:自然固碳的科学本质

- 2.碳汇的主要类型:陆地与海洋的固碳体系

-

- 2.1.绿色碳汇:陆地生态系统的固碳主力 (简称:绿碳)

- 2.2.蓝色碳汇:海洋生态的高效固碳场 (简称:蓝碳)

- 2.3.特殊类型:岩溶碳汇

- 3.交易转化:从生态价值到金融资产的路径

- 4.碳金融市场价值:银行布局的核心抓手

-

- 4.1.资产端:填补自愿减排市场供给缺口

- 4.2.产品端:支撑金融工具创新

- 4.3.政策驱动:双碳目标下的扩容机遇

1.核心定义:自然固碳的科学本质

碳汇是指通过生态系统的自然循环或人工干预,将大气中的二氧化碳等温室气体吸收并固定在植被、土壤或海洋中的过程、活动及机制,其核心功能是降低大气温室气体浓度,与 “碳源”(向大气排放温室气体的源头,如工业排放、化石燃料燃烧)形成动态平衡。

这一概念源自《京都议定书》,既是全球应对气候变化的核心生态手段,也是碳金融市场重要的底层资产来源 —— 未经过核证的碳汇是生态资源,经标准化流程转化后可成为可交易的 “碳资产”。

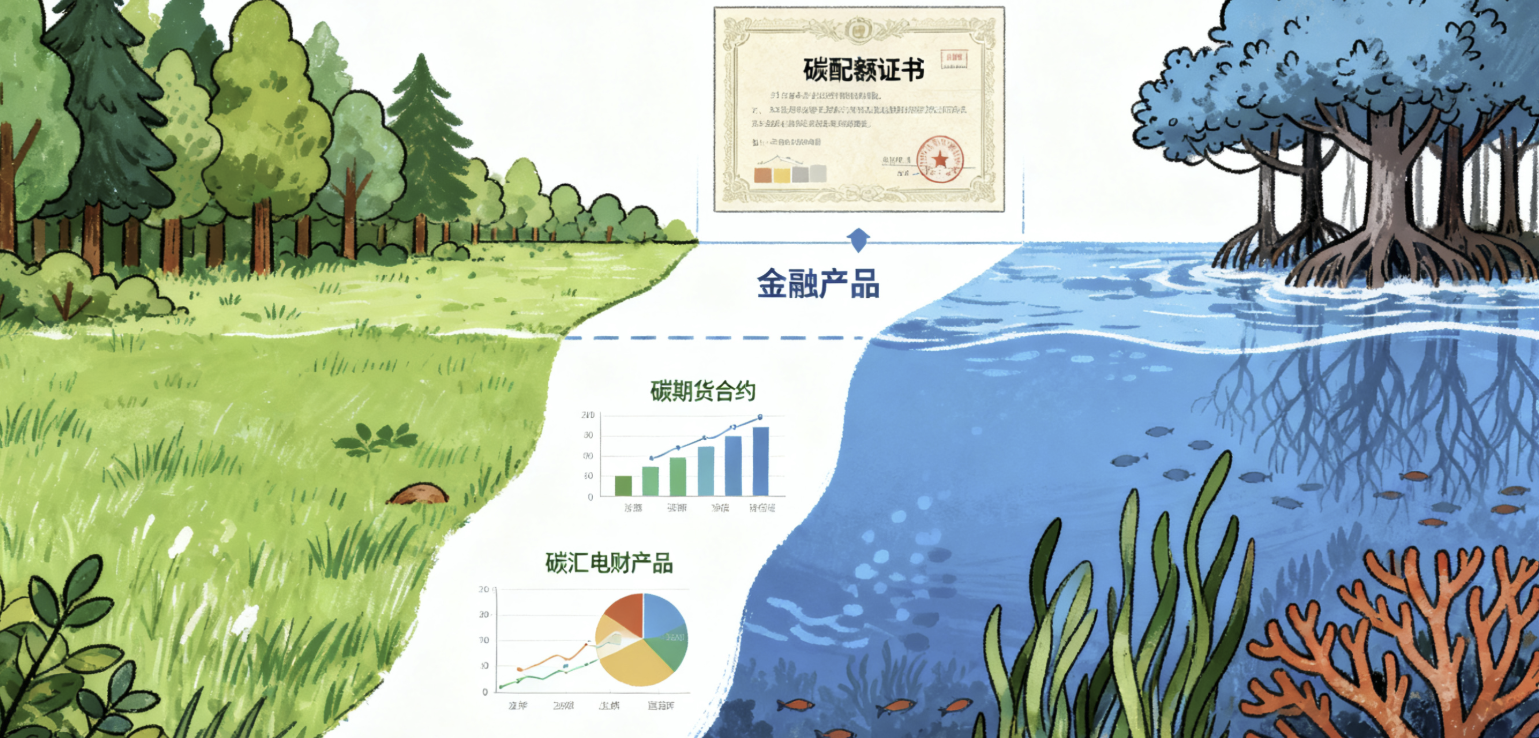

2.碳汇的主要类型:陆地与海洋的固碳体系

碳汇根据固碳载体的不同,可分为三大类,覆盖陆地、海洋及特殊地质环境:

2.1.绿色碳汇:陆地生态系统的固碳主力 (简称:绿碳)

占全球固碳总量的 45%,是目前碳交易市场最成熟的碳汇类型:

- 森林碳汇

全球陆地碳储量的 46% 储存在森林生态系统中,通过植树造林(人工新增森林)、森林经营(优化现有森林固碳能力)、退耕还林等方式实现固碳。例如日本 JETS 市场引入林业碳汇项目开发机制,中国云南 “森林经营碳汇” 项目已纳入 CCER(中国核证自愿减排量)交易范畴,单项目年核证减排量可达数万吨。 - 草原与农业碳汇

中国草原面积达 3.93 亿公顷,通过合理放牧、草地改良等管理措施提升碳固定能力,可部分抵消畜牧业碳排放;农业碳汇则通过秸秆还田、保护性耕作、有机肥施用等技术提升土壤碳储量。目前中国已出台 7 项林业碳汇方法学,但农业碳汇因固碳周期短、计量复杂,方法学仍在完善中。