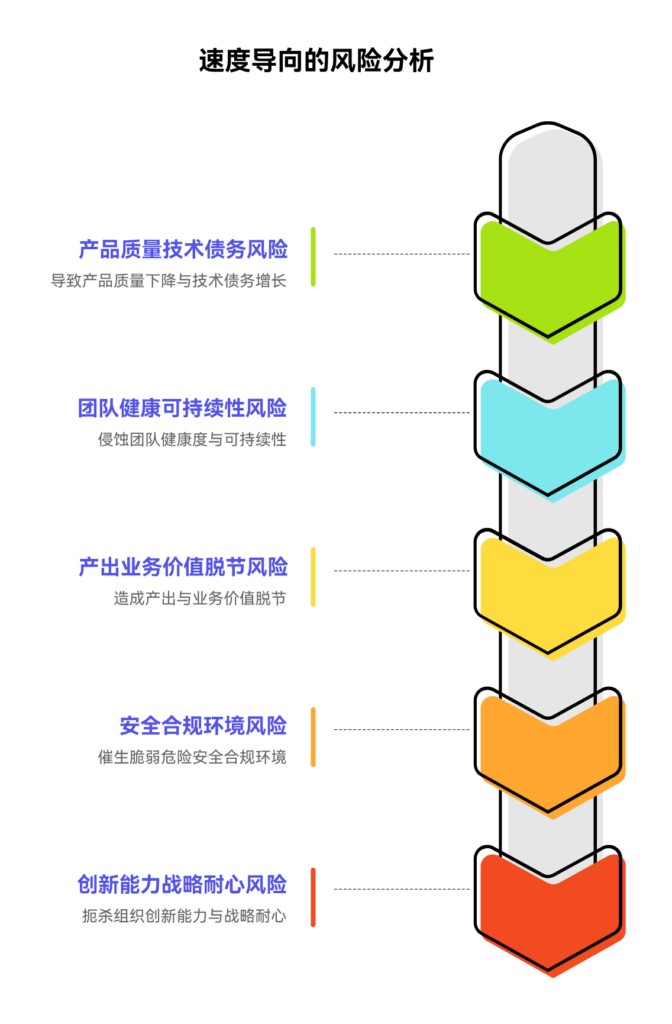

指标体系单一只关注速度会造成哪些风险

单一关注速度的指标体系,会给组织带来一系列深刻且具有破坏性的风险,最终导致“欲速则不达”的困境。其最直接的风险是导致产品质量的急剧下降与技术债务的爆炸式增长,团队为追求速度而牺牲代码质量与架构健康、其次,它会严重侵蚀团队的健康度与可持续性,高压下的“竞速”文化极易引发员工 职业倦怠和人才流失。

再者,这种片面的导向会造成产出与实际业务价值的严重脱节,团队可能在高速交付大量“无用”的功能、同时,它还会催生出一个脆弱且危险的安全与合规环境,安全审查和合规检查在速度的祭坛上被无情献祭、最后,长期的速度崇拜会扼杀组织的创新能力与战略耐心,团队将疲于奔命而无暇进行深度思考和探索。 这些风险环环相扣,最终会将一个看似高效的团队,拖入质量低下、士气耗尽、价值迷航的危险旋涡。

一、质量深渊:技术债务的“复利”陷阱

在数字化竞赛的洪流中,“速度”无疑是最具诱惑力的关键词。为了抢占市场先机、快速响应用户需求,许多组织将“研发速度”或“交付频率”等指标置于无可撼O的中心地位。然而,当指标体系的指针完全偏向速度时,一个看不见却致命的敌人——技术债务——便开始以惊人的“复利”速度疯狂滋生,最终将产品和团队一同拖入质量的深渊。这种以牺牲质量为代价换取短期速度的做法,无异于饮鸩止渴。

“快”的指令,往往被一线团队解读为“走捷径”的许可。 当管理者向团队传递的唯一信号就是“快!更快!”时,工程师们为了在紧迫的交付期限内完成任务,会被迫做出许多短视的技术决策。他们会选择那些最快能实现功能的“脏”方法,而不是遵循最佳实践的“好”方法。例如,本应进行深思熟虑的架构设计,被临时的硬编码所替代;本应编写的单元测试和集成测试,被完全忽略;本应进行的优雅重构,被留下一句“TODO:以后优化”的注释后无限期搁置。每一个这样的“权宜之计”,都像是在技术大厦的地基里埋下的一笔债务。在短期内,这些债务似乎并无大碍,产品功能也确实“快速”上线了。然而,正如现实世界中的债务会产生利息一样,**技术债务**的“利息”就是未来增加新功能或修复问题的难度。随着债务的累积,代码变得越来越难以理解和维护,系统变得脆弱不堪,任何微小的改动都可能引发“雪崩式”的故障。团队会发现,他们开发新功能的速度非但没有变快,反而越来越慢,因为他们需要花费80%甚至更多的时间,去偿还过去欠下的“利息”。

当速度成为唯一尺度,质量保障体系便形同虚设。 一个健康的研发流程,需要开发、测试、运维等多个环节的紧密协作和相互制衡,以确保交付的质量。然而,在速度指标的绝对权威下,所有旨在保障质量的“刹车”机制,都可能被视为阻碍前进的“绊脚石”而被无情地移除。测试团队可能会被要求缩减测试范围、降低质量标准,以确保版本能够“按时”发布;代码审查(Code Review)流程可能会被简化甚至跳过;安全扫描和性能测试等非功能性验证,也可能因为“时间来不及”而被推迟到“下一个版本”,但这个“下一个版本”却永远不会到来。这种系统性的对质量的漠视,其后果是灾难性的。线上Bug数量激增,系统频繁宕机,不仅严重损害了用户体验和品牌信誉,也让团队陷入了“救火队员”的困境。他们的大部分精力都被消耗在处理无休止的线上告警和紧急修复中,根本无暇去进行有价值的创新工作。最终,团队就像一只在跑步机上越跑越快的仓鼠,看起来挥汗如雨,但实际上并未前进一步,反而因为机器(系统)的不断损坏而疲于奔命。

二、团队燃尽:高压下的“速度与激情”后遗症

将速度作为单一的指挥棒,不仅会腐蚀代码的质量,更会无情地燃烧团队的激情与活力,最终导致组织最宝贵的资产——人才——的枯竭与流失。在一个只追求速度的文化中,工作不再是创造性的智力活动,而沦为一场永无止境、令人窒息的“计件竞赛”。这种高压环境,是滋生职业倦怠(Burnout)、扼杀团队凝聚力和创造力的最佳温床。

“速度指标”很容易异化为对个人“生产力”的微观管理。 当管理者痴迷于速度指标时,他们很容易将团队的宏观交付速度,分解为对每个工程师个体生产力的量化考核,比如“每人每天提交的代码行数”、“每周完成的故事点数”等。这种做法是极其有害的,因为它完全忽略了软件开发的复杂性和创造性本质。正如软件工程领域的经典著作《人月神话》所指出的,向一个延期的项目增加人力,只会让它更延期。同样,用代码行数或故事点数来衡量工程师的价值,也是荒谬的。一个优秀的工程师,可能花一周时间写出100行优雅、高效、可复用的代码,其价值远超另一个工程师一天之内写出的1000行冗余、难以维护的代码。当团队成员感到自己的工作被简化为冷冰冰的数字,并且为了刷高这个数字而被迫牺牲思考和质量时,他们的内在驱动力和专业自豪感就会受到严重打击。他们会感到自己不再是受人尊敬的专业人士,而只是流水线上的“码农”。这种感觉,是导致职业倦怠的最主要原因之一。

永无止境的“冲刺”,让团队失去休养生息和学习成长的机会。 一个可持续发展的团队,需要有张有弛的工作节奏。健康的敏捷开发,其“冲刺”(Sprint)的本意是在一个短周期内专注地完成一个目标,然后在冲刺结束后,通过复盘(Retrospective)和休整,为下一个冲刺积蓄能量。然而,在速度至上的文化中,“冲刺”被错误地解读为永不停歇的“百米赛跑”。一个迭代接着一个迭代,一个交付接着一个交付,团队成员就像被上了发条的机器,永远在追赶下一个截止日期。他们没有时间停下来进行有意义的复盘,去反思流程中的问题;没有时间去学习和引入新的技术,以提升长期的开发效率;更没有时间去进行创新性的探索和试验。根据全球最大的开发者社区Stack Overflow的年度调查,缺乏成长和学习的机会,是导致开发者离职的最重要原因之一。当一个团队长期处于这种“消耗模式”下,其成员的技能会逐渐变得陈旧,激情会被消磨殆尽,最终,那些最有才华、最有追求的员工,会选择用脚投票,去寻找那些更能让他们实现专业成长的环境。

三、价值迷航:高速奔向错误的方向

一个组织如果只盯着速度仪表盘,而忽略了导航地图,那么它开得越快,偏离正确目的地的距离就可能越远。指标体系单一只关注速度,最大的风险之一,就是导致团队的产出与真实的客户价值和商业目标严重脱节。团队可能在高速地、高效地、持续地交付着大量对用户和公司而言毫无价值,甚至是有害的功能。

“功能工厂”模式的陷阱:重数量而轻价值。 当“交付速度”或“功能数量”成为衡量团队绩效的核心指标时,团队的行为模式会不可避免地向“功能工厂”转变。产品经理的压力来自于不断地提出新需求,以“喂饱”开发团队;开发团队的压力则来自于尽快地将这些需求转化为代码并发布上线。在这种模式下,几乎没有人会去问一个最根本的问题:“我们为什么要做这个功能?它真的能为用户解决问题吗?它能为我们的业务带来可衡量的回报吗?” 团队陷入了一种“为了交付而交付”的循环中。大量的资源被投入到那些看似紧急但不重要的功能开发中,而那些真正能够为企业建立护城河的、具有战略意义的、但可能需要更长周期进行探索和验证的创新,则被无限期地搁置。这是一种极大的资源浪费。正如管理学大师彼得·德鲁克所言:“效率是正确地做事,而效能是做正确的事。” 单一的速度指标,恰恰是以牺牲“效能”为代价,去片面地追求所谓的“效率”。

缺乏反馈闭环,让团队在“自嗨”中渐行渐远。 一个健康的产品开发体系,必须是一个完整的、从市场洞察到价值验证的闭环。这意味着,一个功能被发布上线,仅仅是价值交付过程的开始,而不是结束。团队必须通过数据分析、用户访谈、A/B测试等方式,去度量这个功能是否达到了预期的业务目标。然而,在只关注“发布速度”的考核体系下,团队的责任在功能上线的那一刻,便已“完成”。他们没有动力,也没有资源去进行后续的价值验证和数据分析。发布出去的功能,就像断了线的风筝,是死是活,无人关心。这就导致团队无法从市场的真实反馈中学习和迭代。他们可能会基于错误的假设,在一个错误的方向上持续投入,开发出一堆无人问津的“僵尸功能”。根据产品管理社区Pendo的一项研究,软件应用中高达80%的功能很少或从未使用过。这个惊人的数字,正是“价值迷航”所带来的恶果。

四、安全与合规:被速度“献祭”的底线

在追求极致速度的赛道上,安全与合规往往是最先被牺牲掉的“累赘”。因为它们不像新功能那样能够直接带来用户和收入,反而常常被视为拖慢交付节奏的“拦路虎”。然而,这种短视的行为,无异于在高速公路上拆除汽车的安全带和刹车系统。一旦发生事故,其后果将是灾难性的,足以让之前通过速度积累的所有优势都毁于一旦。

安全审查沦为“橡皮图章”。 一个健全的软件开发生命周期(SDLC)中,应该嵌入多个安全检查点,如安全设计审查、静态代码分析(SAST)、动态应用安全测试(DAST)、第三方依赖库漏洞扫描等。这些活动需要时间,也需要专业的安全人员介入。但在“速度第一”的命令下,这些至关重要的安全流程,很容易被“灵活处理”。安全审查可能会被要求在极短的时间内完成,导致审查人员只能走马观花,无法深入发现潜在的逻辑漏洞;自动化安全扫描发现的高危漏洞,可能会被标记为“后续修复”,然后石沉大海;为了赶进度,开发人员可能会在代码中留下硬编码的密码、权限过大的配置等低级但致命的安全隐患。这种对安全的系统性漠视,使得最终交付的产物如同一个千疮百孔的堡垒,在日益猖獗的网络攻击面前,不堪一击。一次严重的数据泄露事件,不仅会给企业带来巨额的经济罚款,更会对其品牌信誉造成无法挽回的伤害。

合规要求被视为“官僚流程”。 随着全球数据保护法规(如欧盟的GDPR、中国的《个人信息保护法》)的日益严格,软件开发必须遵循一系列复杂的合规要求。这些要求涉及到用户数据的收集、存储、使用和删除等方方面面,需要在产品设计和开发之初就进行充分的考虑。然而,在追求快速上线的压力下,合规要求常常被开发团队视为“烦人的官僚流程”。他们可能会因为图方便,而过度收集用户数据;可能会因为缺乏专业知识,而未能对敏感数据进行妥善的加密和匿名化处理。这种对合规的轻视,使企业面临着巨大的法律风险。一旦被监管机构发现违规,企业不仅可能面临高昂的罚款,甚至可能被要求下架应用、停止相关业务。这种因为追求短期速度而触犯法律底线的行为,是企业经营中最大的短视。

五、平衡之道:构建驱动可持续成功的指标体系

既然单一只关注速度会带来如此多的风险,那么解决之道,并非要彻底抛弃速度,而是要构建一个更加全面、均衡、能够驱动团队长期可持续成功的指标体系。这个体系,应该像一个多维度的“健康仪表盘”,同时反映团队的“速度”、“质量”、“价值”和“健康度”,并引导团队在这几个维度之间做出明智的权衡和取舍。

引入DORA指标,实现“速度”与“稳定”的平衡。 Google的DevOps研究与评估(DORA)团队通过长达数年的研究,识别出了衡量精英效能团队的四个关键指标:部署频率(Deployment Frequency)、变更前置时间(Lead Time for Changes)、服务恢复时间(Time to Restore Service)和变更失败率(Change Failure Rate)。这四个指标的精妙之处在于,它们同时包含了对“速度”(前两个指标)和“稳定与质量”(后两个指标)的衡量。研究反复证明,最高效能的团队,恰恰是那些能够同时在这四个指标上都表现出色的团队。他们之所以能做到“又快又稳”,是因为他们通过大量的自动化、流程优化和架构改进,将质量“内建”到了开发流程的每一个环节中,从而实现了速度与稳定的正向循环。引入并同时关注这四个指标,能够非常有效地引导团队,避免为了追求部署频率而牺牲变更成功率的短视行为。

结合OKR与用户价值指标,确保“做正确的事”。 为了避免“价值迷航”,团队需要将研发指标与更高层次的业务目标紧密结合起来。目标与关键成果(OKR)是一个非常好的框架。团队的研发活动,应该服务于一个清晰的、鼓舞人心的业务目标(Objective),而其成果,则应该通过一系列量化的、能够反映真实用户价值的关键成果(Key Results)来衡量。这些KR不应该是“上线了XX个功能”,而应该是“用户日活跃度提升15%”、“新用户次日留存率从30%提升到40%”、“用户完成核心任务的时间缩短20%”等。通过这种方式,团队的焦点从“交付了多少”,转变为“创造了多少价值”。在一个像智能化研发管理系统PingCode这样的平台上,可以将每个研发任务都与上层的OKR进行关联,从而让每个工程师都清楚地知道,自己正在做的工作,是如何为公司的整体战略目标做出贡献的。

关注团队健康度指标,实现“可持续发展”。 一个团队的长期产出能力,最终取决于其成员的健康状况和满意度。因此,在指标体系中,必须包含对团队健康度的衡量。这可以是一些定性的观察,如通过定期的复盘和一对一沟通,了解团队的士气、协作顺畅度和心理安全感。也可以是一些定量的调查,如定期的匿名问卷,评估员工的满意度、工作投入度和职业倦怠水平。Spotify公司著名的“团队健康检查”(Squad Health Check)模型,提供了一个很好的参考框架,它从技术债、团队乐趣、学习成长等多个维度来评估团队的健康状况。管理者必须认识到,团队的健康度是一个“领先指标”,一个长期处于不健康状态的团队,其交付速度和质量的下滑只是时间问题。只有持续地投资于团队的健康和成长,才能保证组织拥有源源不断的创新动力和长期的竞争力。

常见问答

问:作为管理者,我担心引入更多维度的指标会把事情搞得太复杂,团队会无所适从,怎么办?

答:这个担忧非常现实。引入平衡指标体系的关键在于“少即是多”和“循序渐进”。首先,不要试图一次性引入一个包含几十个指标的复杂仪表盘。可以从最核心的、最能反映当前团队痛点的几个指标开始。例如,如果团队当前最大的问题是线上故障频发,那么可以先引入“变更失败率”和“服务恢复时间”这两个DORA指标,让团队集中精力在提升稳定性上。其次,指标的引入必须伴随着充分的沟通和赋能。你需要向团队清晰地解释“为什么”要引入这些新指标,它们如何帮助团队更好地工作,以及如何与现有的目标相关联。同时,要为团队提供必要的工具和培训,帮助他们去理解和改善这些指标。最后,指标应该是“引导”而非“命令”。指标是用来帮助团队发现问题、激发讨论和驱动改进的工具,而不应该成为僵化的、用于惩罚的KPI。管理者应该引导团队将这些指标视为自己的“听诊器”,用它来诊断团队的健康状况,并自主地提出改进方案。

问:我们是一家初创公司,市场窗口期非常宝贵,难道我们不应该把速度放在第一位吗?

答:对于初创公司而言,速度确实至关重要,但这里的“速度”应该是“可持续的速度”,而不是“不计后果的冲刺”。在产品-市场验证(PMF)的早期阶段,快速地将最小可行产品(MVP)推向市场,收集用户反馈,进行快速迭代,这是完全正确的策略。在这个阶段,可以容忍一定程度的技术债务和不完美。然而,即便是初创公司,也必须守住几条底线:第一,核心业务流程的稳定性不能妥协,一次严重的宕机或数据丢失可能就让公司信誉破产。第二,用户数据的安全与合规是不可逾越的红线。第三,团队的核心成员不能被“烧干”。因此,一个明智的初创公司,应该在追求速度的同时,建立起最基本的质量和稳定性的“护栏”。比如,强制要求核心代码必须有单元测试、建立一个最简化的CI/CD流水线来自动化部署、每周至少花一小时进行快速复盘。这种对“速度”和“质量”的早期平衡,决定了公司是能跑一场马拉松,还是只能在百米冲刺后力竭倒下。

问-:如何在团队中落地“以价值为导向”的指标,而不是让它变成一句空话?

答:让价值导向的指标落地的核心,在于将其与团队的日常工作流和决策过程深度绑定。首先,在产品规划阶段,任何一个新需求的提出,都必须伴随着一个清晰的“价值假设”和一个可衡量的“成功指标”。例如,要做一个“智能推荐”功能,其价值假设是“能提升用户的内容发现效率”,成功指标可以是“用户平均点击率提升20%”。这个指标应该成为这个需求的核心部分,被记录在需求文档和项目管理工具中。其次,在功能上线后,必须投入资源去进行数据埋点和A/B测试,来验证这个假设是否成立。数据分析的结果,应该在团队的评审会上进行公开的分享和讨论。如果一个功能未能达到预期的价值指标,团队需要深入分析原因,并决策是继续优化、转型还是果断放弃。最后,要将价值验证的结果,与团队的激励和认可挂钩。公开表彰那些成功交付了高价值功能、即便过程艰难的团队,而不仅仅是奖励那些“按时交付”但价值不高的团队。当团队看到,公司真正关心和奖励的是“成果”而非“产出”时,他们的思维模式和行为自然会向价值对齐。