构建AI智能体:三十九、中文新闻智能分类:K-Means聚类与Qwen主题生成的融合应用

一、故事的开端

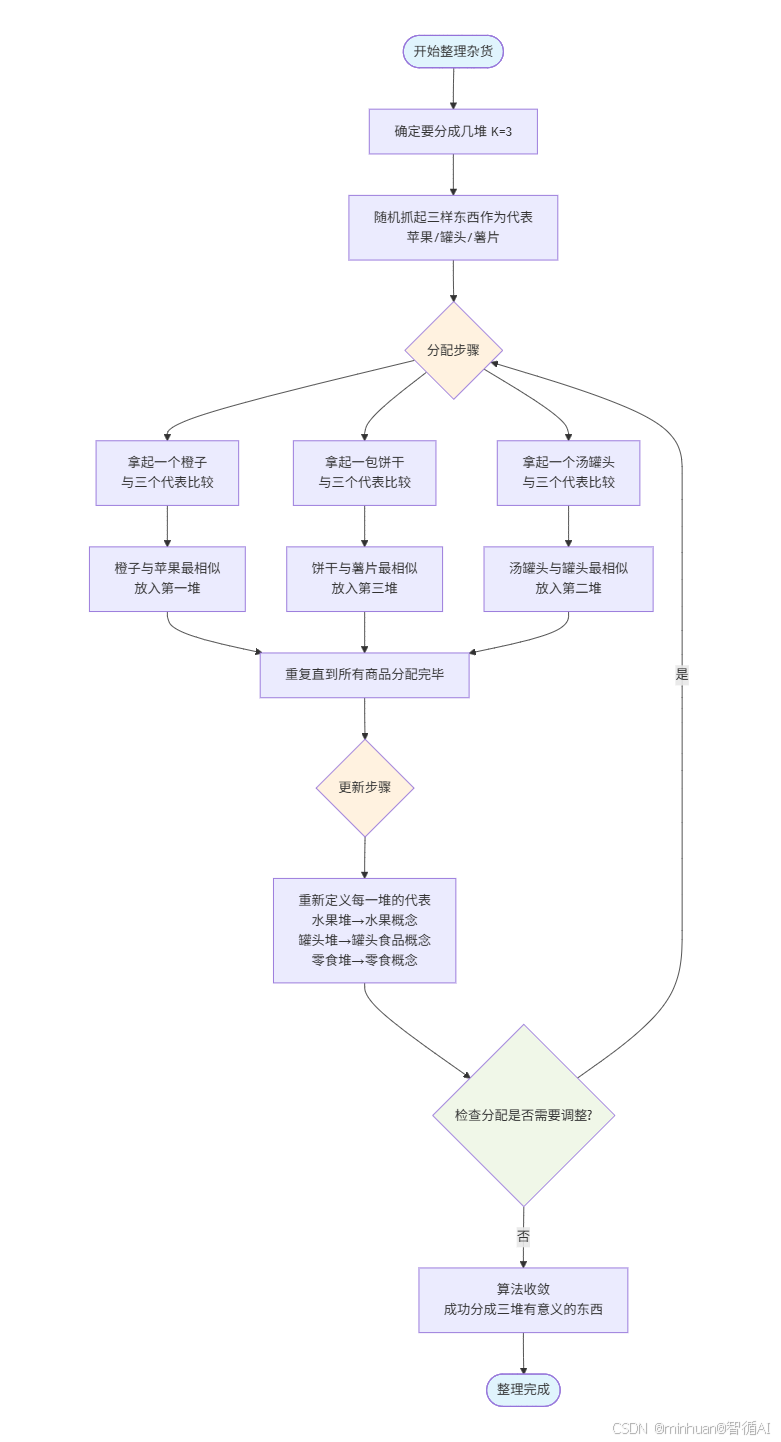

在讲什么是K-Means时,我们先来讲一个和我们息息相关的小例子,想象一下,我们刚从一个超市回来,买了一大袋杂货零食。然后把这些东西一股脑儿全都倒在了桌子上,现在桌上一片混乱:有苹果、橙子、罐头、饼干、薯片等等。看着有点乱,我们想给他整理一下,放到三个零食收纳盒里去,今天我们当一个精致的收纳小能手,让这个分类变的有意义一点,首先我们不会一眼就精准地分出三堆,常规的操作过程,看看我们会如何去完成。

第一步:随机初始化

首先我们并不知道最终的三堆应该是什么。所以得随机地从桌上抓起三样东西作为“代表”,比如刚好抓了一个苹果、一个罐头和一包薯片。

- 苹果就是“第一堆”的初始代表。

- 罐头就是“第二堆”的初始代表。

- 薯片就是“第三堆”的初始代表。

这一步好比 KMeans 随机选择 K 个点作为初始质心。

第二步:分配步骤

现在,我们开始整理桌上的每一件商品。对于每一件商品,都会做一个决定:

- 拿起一个橙子:把它和三个代表(苹果、罐头、薯片)比较。

- 橙子和苹果都是水果,很相似,初步估计离“苹果代表”最近。

- 决定:把橙子放到第一堆(苹果堆) 里。

- 拿起一包饼干:继续把它和三个代表比较。

- 饼干和薯片都是零食,很相似,初步估计离“薯片代表”最近。

- 决定:把饼干放到第三堆(薯片堆) 里。

- 拿起一个汤罐头:继续把它和三个代表比较。

- 汤罐头和蔬菜罐头都是罐头,初步估计离“罐头代表”最近。

- 决定:把汤罐头放到第二堆(罐头堆) 里。

我们重复这个过程,直到桌上的每一件商品都被分配到了三堆中的某一堆里。

这一步好比 KMeans 计算每个数据点到各个质心的距离,并将其分配到最近的质心所在的簇。

第三步:更新步骤

现在,所有商品都分完了,但每个分类的代表还是最初随机抓的那三样。这显然不准确。比如第一堆里现在有很多水果(苹果、橙子、香蕉),但代表只有一个苹果。

所以,我们重新定义每一堆的“代表”。

- 首先看一眼第一堆水果堆,觉得这一堆的核心是水果。于是用这一堆里所有商品的平均概念来代表它,或者说,在心里把代表从“一个苹果”更新成了“水果”这个概念。

- 同样地,你把第二堆的代表从“一个罐头”更新为“罐头食品”。

- 把第三堆的代表从“一包薯片”更新为“零食包装袋”。

这一步好比 KMeans 重新计算每个簇的质心,取簇内所有点的平均值。

第四步:迭代与收敛

我们仔细观察后发现,因为代表变了,之前的一些分配现在看起来可能不太对了。

- 比如有一盒果汁,之前被分到了“零食堆”(因为和薯片、饼干放在一起),但现在“水果堆”的代表是“水果”,果汁显然和水果更相似。

- 所以,我们又重新开始分配,通过第二步的方式,根据新的代表(水果、罐头食品、零食)来重新检查每一件商品应该属于哪一堆。

经过不断地重复“分配”和“更新代表”这两个步骤,直到后来发现,无论我们再怎么检查,所有商品都已经待在它最该待的那一堆里了,代表的定义也不再发生变化。

此时,算法收敛,任务完成! 我们成功地将杂乱的商品分成了三个有意义的簇:

- 簇一:水果(苹果、橙子、香蕉...)

- 簇二:罐头食品(蔬菜罐头、汤罐头、肉罐头...)

- 簇三:零食(薯片、饼干、糖果...)

我们以上的做法就和 KMeans 算法一模一样,通过这个例子,我们可以理解 K-Means 的这几个核心特性和挑战:

- 必须指定 K:我们一开始就要决定分几堆(K=3)。如果我们决定分 4 堆,结果可能完全不同,比如把饮料单独分出来。

- 随机初始化的影响:如果我们最开始随机抓的代表是苹果、橙子、香蕉,这三个都是水果,那开局就全乱了,最终结果可能很糟糕。这就是为什么需要 K-Means++ 这种更聪明的初始化方法。

- 迭代过程:算法不是一步到位的,它通过不断“分配-更新”来逐步优化结果。

- 最终结果:算法会给你分好的堆(簇),以及每一堆的核心代表(质心)。

所以,K-Means 的本质就是一个自动化的“归纳整理”工具,它试图在数据中找到最自然的分组,让组内成员尽可能相似,组间成员尽可能不同。

简洁的流程图理解:

这个流程图直观地展示了 K-Means 算法的核心思想:通过不断迭代"分配-更新"两个步骤,逐步优化分组结果,直到达到稳定状态。

结合例子对Kmeans的流程总结:

- 开始与初始化:

- 确定要分成几堆(K=3)

- 随机选择三个初始代表(苹果、罐头、薯片)

- 分配步骤:

- 对于每件商品,与所有代表比较

- 根据相似度分配到最相似的堆中

- 重复直到所有商品分配完毕

- 更新步骤:

- 基于当前分配,重新定义每堆的代表概念

- 从具体物品升级为抽象概念(如"苹果"→"水果")

- 收敛判断:

- 检查分配是否需要调整

- 如果需要调整,回到分配步骤

- 如果不需要,算法收敛,整理完成

通过例子引出来的算法术语:

| K-Means 算法术语 | 通俗例子对应 |

| 数据点 | 杂货商品 |

| 簇 | 商品堆 |

| 质心 | 堆的代表概念 |

| 距离度量 | 相似度比较 |

| 分配步骤 | 将商品分配到最相似的堆 |

| 更新步骤 | 重新定义每堆的代表概念 |

| 收敛 | 所有商品都在最合适的堆中 |

二、K-Means是什么

1. 基础理解

K-Means 是一种无监督的聚类算法,用于将未标记的数据点自动分组到 K 个簇中。它的核心思想是让同一个簇内的点尽可能相似,不同簇的点尽可能不同。就是我们经常提到的高内聚、低耦合。

“相似”在这里通常由欧氏距离来衡量。一个簇的“中心”由该簇内所有数据点的均值计算得出,这也是算法名称中 “Means” (均值) 的由来。

形象比喻:假设你有一堆散落的糖果,你的目标是把它们按颜色分成 K 个组。

K-Means 的做法是:

- 随机找 K 个糖果作为初始的“中心糖”。

- 看每一颗糖离哪个“中心糖”最近,就把它分到哪一组。

- 重新计算每一组糖的平均位置,更新为新的“中心糖”。

- 重复步骤 2 和 3,直到“中心糖”的位置不再发生大的变化。

2. 核心概念

- 簇:一组相似的数据点的集合。

- 质心:一个簇的中心点,由该簇内所有点的平均值计算得出。

- 距离度量:通常使用欧几里得距离来衡量点与质心的相似度。距离越小,越相似。

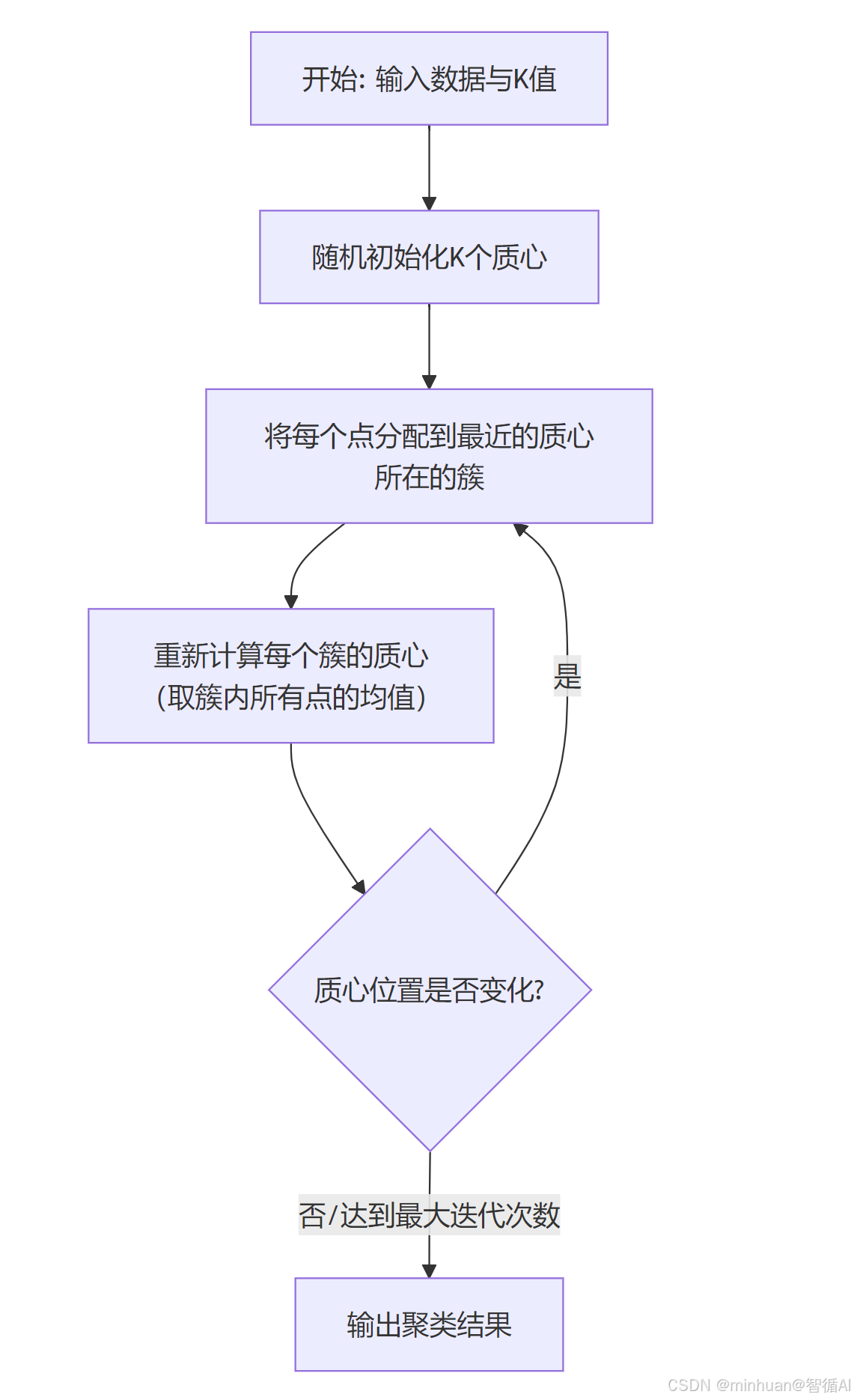

3. 基础流程图

三、K-Means的算法分解

输入:

- 数据集:包含 n 个数据点,每个数据点是 d 维向量 {x₁, x₂, ..., xₙ}

- 预设的簇数量:K

输出:

- K 个簇:{C₁, C₂, ..., C_K}

- 每个数据点对应的簇标签

1. 迭代过程

第一步:初始化中心点

- 从 n 个数据点中随机选择 K 个点作为初始的簇中心,记为 center₁, center₂, ..., center_K。

- 这是关键一步,不同的初始化方法会极大影响最终结果。

第二步:分配步骤

对于数据集中的每一个数据点 x_i:

- 计算它到当前所有 K 个簇中心的距离(通常是欧氏距离)

- 将数据点 x_i 分配给距离最近的那个簇中心所对应的簇

用数学公式表示就是,为每个点找到 j,使得:

距离²(x_i, center_j) ≤ 距离²(x_i, center_k) 对于所有 k

这一步结束后,所有数据点都被分配到了 K 个簇中的某一个。

第三步:更新步骤

对于每一个簇 C_j:

- 重新计算该簇的中心点

- 新的中心点是该簇内所有数据点的平均值

计算公式:新中心点 = (1 / 簇中点数) × 所有点的坐标和

第四步:收敛判断

检查簇中心是否发生变化:

- 如果所有簇中心的变化都非常小(小于某个预设的阈值),则认为算法已经收敛,停止迭代

- 或者,也可以设置一个最大迭代次数,防止无限循环

如果中心点变化显著,则返回第 2 步继续迭代。

算法关键点说明:

- 初始化:随机选择初始中心点,不同的选择可能导致不同的结果

- 距离计算:使用欧氏距离衡量点与中心点的相似度

- 簇分配:每个点被分配到距离最近的中心点所在的簇

- 中心点更新:重新计算每个簇的中心点(平均值)

- 收敛条件:当中心点变化很小时,算法停止

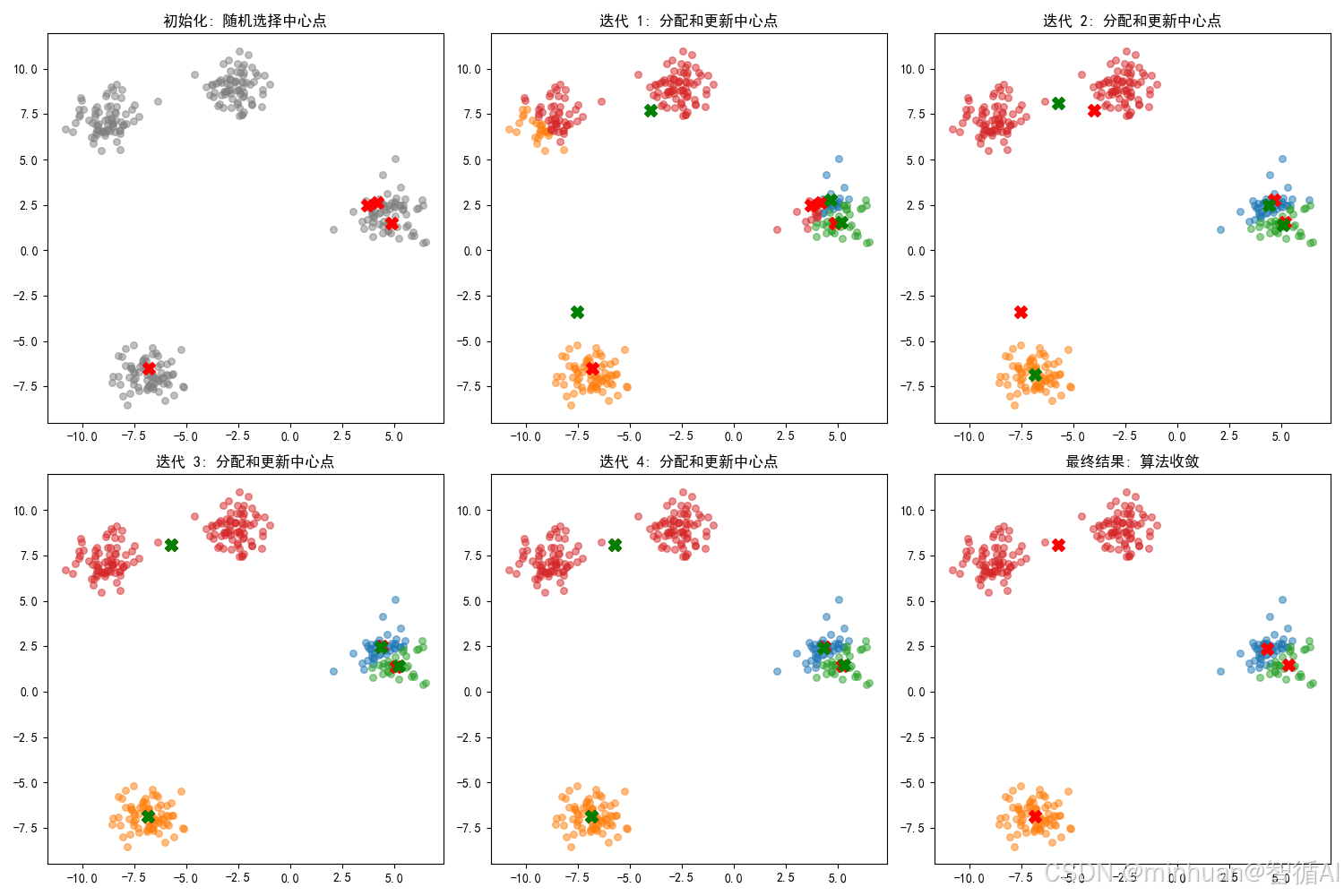

2. 算法示例

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_blobs# 设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False# 生成示例数据

np.random.seed(42)

X, y_true = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.8, random_state=42)# K-Means 算法实现

def k_means(X, k, max_iter=100, tol=1e-4):# 1. 初始化中心点centers = X[np.random.choice(X.shape[0], k, replace=False)]# 存储历史信息用于可视化history = {'centers': [centers.copy()], 'labels': []}for i in range(max_iter):# 2. 分配步骤distances = np.sqrt(((X - centers[:, np.newaxis])**2).sum(axis=2))labels = np.argmin(distances, axis=0)history['labels'].append(labels.copy())# 3. 更新步骤new_centers = np.array([X[labels == j].mean(axis=0) for j in range(k)])# 4. 收敛判断if np.all(np.linalg.norm(new_centers - centers, axis=1) < tol):breakcenters = new_centershistory['centers'].append(centers.copy())return labels, centers, history# 应用 K-Means 算法

k = 4

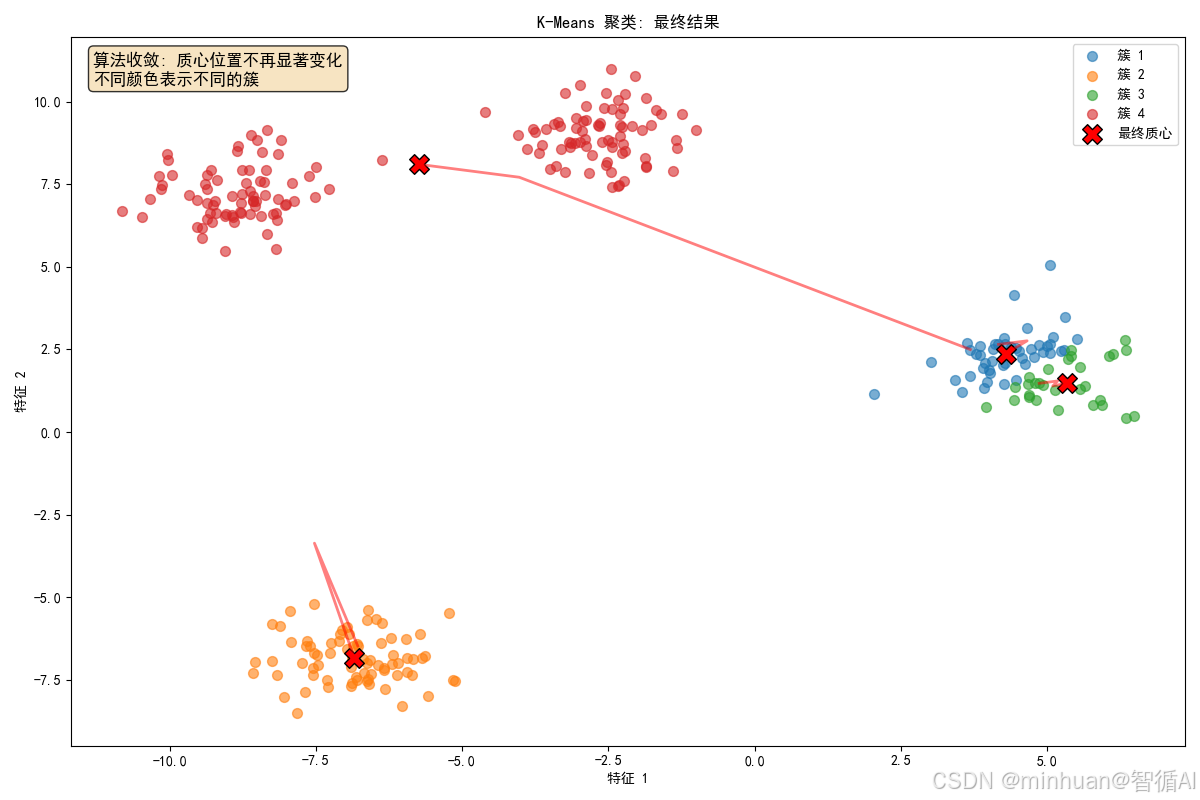

labels, centers, history = k_means(X, k)# 可视化结果

plt.figure(figsize=(15, 10))# 绘制初始状态

plt.subplot(2, 3, 1)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c='gray', s=30, alpha=0.5)

plt.scatter(history['centers'][0][:, 0], history['centers'][0][:, 1], c='red', s=100, marker='X')

plt.title('初始化: 随机选择中心点')# 绘制迭代过程

for i in range(min(4, len(history['labels']))):plt.subplot(2, 3, i+2)for j in range(k):cluster_points = X[history['labels'][i] == j]plt.scatter(cluster_points[:, 0], cluster_points[:, 1], s=30, alpha=0.5)plt.scatter(history['centers'][i][:, 0], history['centers'][i][:, 1], c='red', s=100, marker='X')plt.scatter(history['centers'][i+1][:, 0], history['centers'][i+1][:, 1], c='green', s=100, marker='X')plt.title(f'迭代 {i+1}: 分配和更新中心点')# 绘制最终结果

plt.subplot(2, 3, 6)

for j in range(k):cluster_points = X[labels == j]plt.scatter(cluster_points[:, 0], cluster_points[:, 1], s=30, alpha=0.5)

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=100, marker='X')

plt.title('最终结果: 算法收敛')plt.tight_layout()

plt.show()# 打印最终中心点位置

print("最终中心点位置:")

for i, center in enumerate(centers):print(f"中心点 {i+1}: ({center[0]:.2f}, {center[1]:.2f})")3. 输出结果

最终中心点位置:

中心点 1: (4.30, 2.38)

中心点 2: (-6.84, -6.84)

中心点 3: (5.33, 1.48)

中心点 4: (-5.74, 8.10)

四、K-Means 目标函数与优化方法

1. 目标函数

K-Means 算法的核心是在优化一个目标函数,这个函数称为簇内误差平方和(WCSS),也叫畸变值。目标函数衡量的是所有数据点与其所属簇中心的距离平方之和。公式表示为:

总误差 = 所有簇中 [每个点到其簇中心距离的平方] 的总和

这个值越小,说明聚类效果越好,因为点都紧密地聚集在各自的簇中心周围。

2. 目标函数优化

K-Means 通过两个交替步骤来优化这个目标函数:

- 分配步骤(固定中心点,优化分组):

- 保持中心点位置不变

- 将每个点分配到距离最近的中心点所在的簇

- 这一步通过优化点的分组来减小总误差

- 更新步骤(固定分组,优化中心点):

- 保持点的分组不变

- 重新计算每个簇的中心点(取簇内所有点的平均值)

- 这一步通过优化中心点位置来减小总误差

算法保证在每次迭代中,总误差值都会减小或保持不变,最终会收敛到一个局部最优解。

3. 算法优化K-Means++

K-Means 算法对初始中心点的选择非常敏感。随机选择初始中心点可能导致:

- 收敛到局部最优解而非全局最优解

- 需要更多次迭代才能收敛

- 不同的运行可能得到不同的结果

解决方案:K-Means++ 初始化方法

K-Means++ 是一种更聪明的初始化方法,它使初始中心点彼此远离,从而提高聚类效果。

K-Means++ 的步骤:

- 随机选择第一个中心点:从数据点中随机选择第一个中心点

- 计算最短距离:对于每个数据点,计算它与已选中心点的最短距离(即与最近中心点的距离)

- 按概率选择下一个中心点:

- 距离越远的点,被选为下一个中心点的可能性越大

- 具体来说,一个点被选中的概率与其到最近中心点距离的平方成正比

- 重复选择:重复步骤2和3,直到选出K个中心点

K-Means++ 的优势:

- 初始中心点分布更均匀

- 减少收敛到局部最优的可能性

- 通常需要更少的迭代次数

- 在许多情况下能得到更好的聚类结果

3.1 代码示例

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.colors as mcolors# 设置中文字体支持

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号# 生成示例数据

np.random.seed(42)

X = np.random.randn(300, 2)# 自己实现 K-Means 算法

def kmeans(X, k, init_method='random', max_iter=100, tol=1e-4):n_samples, n_features = X.shape# 初始化中心点if init_method == 'random':# 随机初始化centers = X[np.random.choice(n_samples, k, replace=False)]elif init_method == 'kmeans++':# K-Means++ 初始化centers = np.zeros((k, n_features))# 第一个中心点随机选择centers[0] = X[np.random.randint(n_samples)]for i in range(1, k):# 计算每个点到最近中心点的距离distances = np.min(np.sqrt(((X - centers[:i, np.newaxis])**2).sum(axis=2)), axis=0)# 按距离平方的概率选择下一个中心点probabilities = distances**2 / np.sum(distances**2)next_center_idx = np.random.choice(n_samples, p=probabilities)centers[i] = X[next_center_idx]# 存储历史信息history = {'centers': [centers.copy()], 'labels': [], 'wcss': []}for iteration in range(max_iter):# 计算每个点到每个中心的距离distances = np.sqrt(((X - centers[:, np.newaxis])**2).sum(axis=2))# 分配步骤:将每个点分配到最近的中心labels = np.argmin(distances, axis=0)history['labels'].append(labels.copy())# 计算 WCSS (Within-Cluster Sum of Squares)wcss = 0for j in range(k):cluster_points = X[labels == j]if len(cluster_points) > 0:wcss += np.sum((cluster_points - centers[j])**2)history['wcss'].append(wcss)# 更新步骤:重新计算中心点new_centers = np.zeros((k, n_features))for j in range(k):cluster_points = X[labels == j]if len(cluster_points) > 0:new_centers[j] = np.mean(cluster_points, axis=0)else:# 如果簇为空,重新初始化该中心点new_centers[j] = X[np.random.randint(n_samples)]# 检查收敛if np.all(np.linalg.norm(new_centers - centers, axis=1) < tol):breakcenters = new_centershistory['centers'].append(centers.copy())return labels, centers, history# 运行随机初始化的 K-Means

labels_random, centers_random, history_random = kmeans(X, k=4, init_method='random')

wcss_random = history_random['wcss'][-1]# 运行 K-Means++ 初始化的 K-Means

labels_plus, centers_plus, history_plus = kmeans(X, k=4, init_method='kmeans++')

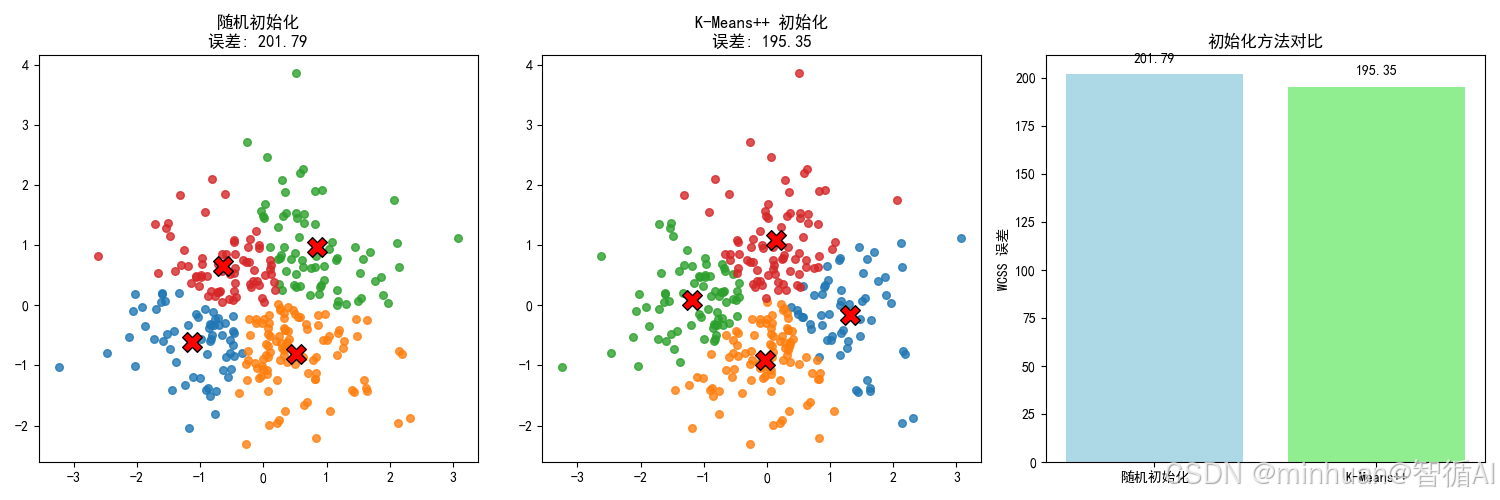

wcss_plus = history_plus['wcss'][-1]print(f"随机初始化的误差: {wcss_random:.2f}")

print(f"K-Means++ 初始化的误差: {wcss_plus:.2f}")

print(f"改进: {wcss_random - wcss_plus:.2f} (越小越好)")# 可视化结果

plt.figure(figsize=(15, 5))# 随机初始化的结果

plt.subplot(1, 3, 1)

colors = list(mcolors.TABLEAU_COLORS.values())

for j in range(4):cluster_points = X[labels_random == j]plt.scatter(cluster_points[:, 0], cluster_points[:, 1], c=colors[j], s=30, alpha=0.8)

plt.scatter(centers_random[:, 0], centers_random[:, 1], c='red', marker='X', s=200, edgecolors='black')

plt.title('随机初始化\n误差: {:.2f}'.format(wcss_random))# K-Means++ 初始化的结果

plt.subplot(1, 3, 2)

for j in range(4):cluster_points = X[labels_plus == j]plt.scatter(cluster_points[:, 0], cluster_points[:, 1], c=colors[j], s=30, alpha=0.8)

plt.scatter(centers_plus[:, 0], centers_plus[:, 1], c='red', marker='X', s=200, edgecolors='black')

plt.title('K-Means++ 初始化\n误差: {:.2f}'.format(wcss_plus))# 误差对比

plt.subplot(1, 3, 3)

methods = ['随机初始化', 'K-Means++']

wcss_values = [wcss_random, wcss_plus]

bars = plt.bar(methods, wcss_values, color=['lightblue', 'lightgreen'])

plt.ylabel('WCSS 误差')

plt.title('初始化方法对比')# 在柱状图上添加数值标签

for bar, value in zip(bars, wcss_values):plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 5, f'{value:.2f}', ha='center', va='bottom')plt.tight_layout()

plt.show()# 打印迭代次数和最终中心点

print(f"\n随机初始化迭代次数: {len(history_random['wcss'])}")

print(f"K-Means++ 迭代次数: {len(history_plus['wcss'])}")

print("\n随机初始化最终中心点:")

for i, center in enumerate(centers_random):print(f"中心点 {i+1}: ({center[0]:.2f}, {center[1]:.2f})")

print("\nK-Means++ 最终中心点:")

for i, center in enumerate(centers_plus):print(f"中心点 {i+1}: ({center[0]:.2f}, {center[1]:.2f})")3.2 输出结果

随机初始化的误差: 201.79

K-Means++ 初始化的误差: 195.35

改进: 6.45 (越小越好)

3.3 代码说明

- 两种初始化方法:

- 随机初始化 (init_method='random')

- K-Means++ 初始化 (init_method='kmeans++')

- 完整的 K-Means 算法:

- 分配步骤:将点分配到最近的中心

- 更新步骤:重新计算中心点位置

- 收敛判断:当中心点变化很小时停止迭代

- WCSS 计算:

- 计算每个簇内点到中心点的距离平方和

- 记录每次迭代的 WCSS 值

- 可视化:

- 显示两种初始化方法的结果

- 比较它们的 WCSS 值

- 显示迭代次数和最终中心点位置

五、K-Means 与大模型结合

大模型强大但昂贵且缓慢。K-Means 作为一种轻量级、高效的聚类算法,可以与大模型协同工作,主要在以下几个层面发挥作用:

1. 数据预处理与洞察发现

- 作用:在将大量文本数据送入大模型进行微调(Fine-tuning)或提示学习之前,先用 K-Means 对文本嵌入进行聚类,以理解数据的自然分组和结构。

- 价值:

- 数据质量检查:快速识别出数据集中的主要话题、异常点或噪声数据。例如,你可能会发现一个簇全是垃圾邮件或无关内容,可以在训练前将其剔除。

- 分层抽样:如果数据集太大,可以对每个簇进行抽样,确保送交给 LLM 的提示(Prompt)或微调数据能均衡地代表所有主要话题,避免模型偏差。

- 理解用户意图:分析客服日志、用户反馈时,可以先聚类,快速了解用户最常抱怨的问题有哪些大类,然后再针对每个簇让 LLM 进行细粒度分析。

2. 提示管理与优化

- 作用:大模型的应用严重依赖提示(Prompt)。我们可以创建一个“提示库”,并使用 K-Means 对其进行管理和分类。

- 价值:

- 提示路由:当用户输入一个新查询时,将其转换为嵌入向量,并用训练好的 K-Means 模型快速判断它属于哪个“提示簇”。然后,可以使用该簇对应的、经过优化的最佳提示模板或少量示例来查询大模型,从而显著提升输出质量和稳定性。

- 减少提示工程尝试:通过聚类,你可以发现哪些类型的提示是相似的、效果好坏,从而系统化地管理你的提示策略,而不是盲目尝试。

3. 响应后处理与归纳

- 作用:大模型可以生成大量内容(如生成了 100 条广告文案),但其中可能存在重复或模式相似的结果。

- 价值:

- 多样性筛选:将这些生成的文本进行嵌入和聚类,可以从每个簇中挑选一个代表,确保最终输出的多样性和覆盖面,避免给用户提供大量雷同的内容。

- 归纳总结:对于开放域问答,大模型可能会生成很长且角度略有不同的答案。聚类可以帮助识别答案中的不同主题或观点,并在此基础上进行总结。

4. 缓存与成本优化

- 作用:这是最具实用价值的应用之一,许多用户向大模型提问的问题是相似或重复的。

- 价值:

- 语义缓存:将用户的问题(Query)通过嵌入模型转换为向量,并用 K-Means 或更精确的向量相似度搜索进行聚类。当一个新问题到来时,系统首先判断它是否与缓存中的某个“问题簇”非常相似。如果是,则直接返回该簇对应的缓存答案,而无需调用昂贵且缓慢的大模型API。这能极大降低成本和延迟。

- 示例:用户问“如何照顾我的宠物狗?”和“养狗需要注意什么?”这两个问题的语义高度相似,可以被归为同一簇,只需计算一次大模型答案。

5. 代码示例:使用 K-Means 对文本进行聚类并分析

以下是一个完整的示例,展示了如何将文本数据通过 Sentence Transformer 转换为嵌入向量,然后用 K-Means 进行聚类,最后使用Qwen模型的API来分析每个簇的主题。

import numpy as np

from sentence_transformers import SentenceTransformer

from sklearn.decomposition import PCA

import matplotlib.pyplot as plt

import requests

import json

import os

import time# 设置中文字体支持

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号# 1. 准备中文新闻标题数据

news_titles = ["股市在经济复苏中创历史新高","新研究显示地中海饮食对心脏健康的益处","地方选举结果公布,现任政党保持席位","科技巨头发布具有先进AI功能的最新智能手机","科学家在亚马逊雨林发现新物种","美联储暗示下季度可能降息","COVID-19疫苗加强针现已向所有成年人开放","足球队在戏剧性决赛后赢得冠军","气候峰会达成碳排放新协议","苹果发布改进相机系统的新iPhone","央行宣布新货币政策以遏制通胀","研究将空气污染与痴呆症风险增加联系起来","市议会批准新公共交通系统预算","三星推出新款可折叠手机参与市场竞争","当地公园发现稀有鸟类,观鸟者蜂拥而至","财政部长评论数字货币未来","癌症治疗突破在临床试验中显示希望","市长候选人承诺解决无家可归危机","谷歌发布搜索算法更新","飓风逼近海岸,居民被敦促撤离"

]# 2. 加载嵌入模型

embedder = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2') # 多语言模型,支持中文# 3. 将文本转换为嵌入向量

corpus_embeddings = embedder.encode(news_titles)# 4. 自己实现 K-Means 算法,避免使用 sklearn

def kmeans_custom(X, n_clusters, max_iter=100, tol=1e-4):# 随机初始化中心点centers = X[np.random.choice(X.shape[0], n_clusters, replace=False)]for _ in range(max_iter):# 计算每个点到每个中心的距离distances = np.sqrt(((X - centers[:, np.newaxis])**2).sum(axis=2))# 分配步骤:将每个点分配到最近的中心labels = np.argmin(distances, axis=0)# 更新步骤:重新计算中心点new_centers = np.array([X[labels == j].mean(axis=0) for j in range(n_clusters)])# 检查收敛if np.all(np.linalg.norm(new_centers - centers, axis=1) < tol):breakcenters = new_centersreturn labels, centers# 使用自定义 K-Means 进行聚类

num_clusters = 5 # 假设有5个主要类别

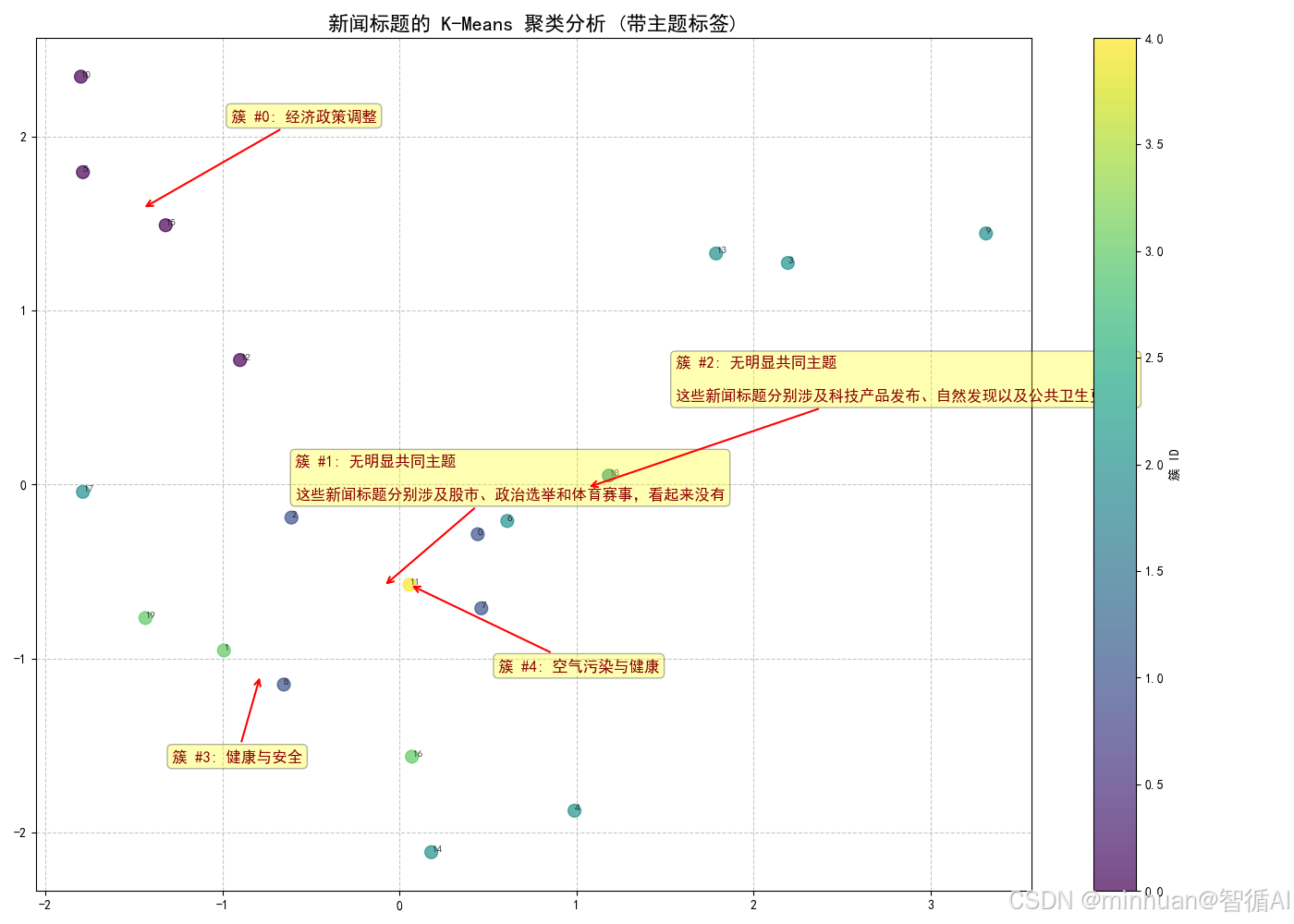

clusters, centers = kmeans_custom(corpus_embeddings, num_clusters)# 5. 可视化(使用PCA将高维向量降维到2D)

pca = PCA(n_components=2)

reduced_embeddings = pca.fit_transform(corpus_embeddings)# 计算每个簇在2D空间中的中心点

cluster_centers_2d = []

for i in range(num_clusters):cluster_points = reduced_embeddings[clusters == i]if len(cluster_points) > 0:center_2d = np.mean(cluster_points, axis=0)cluster_centers_2d.append(center_2d)else:cluster_centers_2d.append([0, 0])# 6. 打印聚类结果

clustered_titles = {}

for idx, cluster_id in enumerate(clusters):if cluster_id not in clustered_titles:clustered_titles[cluster_id] = []clustered_titles[cluster_id].append(news_titles[idx])print("=== 聚类结果 ===")

for cluster_id, titles in clustered_titles.items():print(f"\n--- 簇 #{cluster_id} (包含 {len(titles)} 个标题) ---")for title in titles:print(f" - {title}")# 7. 使用 Qwen API 总结每个簇的主题

# 设置你的 Qwen API 密钥和端点

QWEN_API_KEY = os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY")

QWEN_API_URL = "https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/text-generation/generation"def summarize_cluster_with_qwen(titles):"""使用 Qwen API 总结一个簇的主题"""# 构建提示词 - 使用字符串连接而不是 f-string 中的反斜杠prompt_lines = ["以下是一组被算法归为一类的新闻标题。","请分析它们的共同主题或话题,并用非常简短的中文标签(3-5个词)进行概括。","","新闻标题:"]prompt_lines.extend(titles[:3]) # 只使用前3个标题prompt_lines.extend(["", "共同主题:", ""])prompt = "\n".join(prompt_lines)try:# 构建请求headers = {"Authorization": f"Bearer {QWEN_API_KEY}","Content-Type": "application/json"}payload = {"model": "qwen-max", # 使用 Qwen 模型"input": {"messages": [{"role": "user","content": prompt}]},"parameters": {"max_tokens": 20,"temperature": 0.1}}# 发送请求response = requests.post(QWEN_API_URL, headers=headers, data=json.dumps(payload))result = response.json()# 提取回复内容if "output" in result and "text" in result["output"]:return result["output"]["text"].strip()else:return f"API 错误: {result.get('message', '未知错误')}"except Exception as e:return f"请求异常: {str(e)}"print("\n=== 正在生成簇主题... ===")

cluster_themes = {}

for cluster_id, titles in clustered_titles.items():print(f"正在分析簇 #{cluster_id}...")theme = summarize_cluster_with_qwen(titles)cluster_themes[cluster_id] = themeprint(f"簇 #{cluster_id} 主题: {theme}")# 添加短暂延迟以避免API限制time.sleep(1)# 8. 创建带有主题标签的可视化

plt.figure(figsize=(14, 10))

scatter = plt.scatter(reduced_embeddings[:, 0], reduced_embeddings[:, 1], c=clusters, cmap='viridis', s=100, alpha=0.7)

plt.colorbar(scatter, label='簇 ID')

plt.title('新闻标题的 K-Means 聚类分析 (带主题标签)', fontsize=16)# 为每个点添加标题索引

for i, title in enumerate(news_titles):plt.annotate(f"{i}", (reduced_embeddings[i, 0], reduced_embeddings[i, 1]), fontsize=8, alpha=0.7)# 为每个簇添加主题标签

for cluster_id, center_2d in enumerate(cluster_centers_2d):if cluster_id in cluster_themes:theme = cluster_themes[cluster_id]# 计算标签位置(稍微偏移以避免重叠)offset_x = 0.5 if cluster_id % 2 == 0 else -0.5offset_y = 0.5 if cluster_id < 3 else -0.5plt.annotate(f"簇 #{cluster_id}: {theme}",xy=center_2d,xytext=(center_2d[0] + offset_x, center_2d[1] + offset_y),fontsize=12,weight='bold',color='darkred',arrowprops=dict(arrowstyle="->", color='red', lw=1.5),bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="yellow", alpha=0.3))plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.tight_layout()

plt.show()# 9. 打印详细的聚类结果

print("\n=== 详细聚类结果 ===")

for cluster_id, titles in clustered_titles.items():theme = cluster_themes.get(cluster_id, "未生成主题")print(f"\n--- 簇 #{cluster_id}: {theme} (包含 {len(titles)} 个标题) ---")for i, title in enumerate(titles):print(f" {i+1}. {title}")print("\n聚类分析完成!")输出结果:

=== 聚类结果 ===

--- 簇 #1 (包含 4 个标题) ---

- 股市在经济复苏中创历史新高

- 地方选举结果公布,现任政党保持席位

- 足球队在戏剧性决赛后赢得冠军

- 气候峰会达成碳排放新协议

--- 簇 #3 (包含 3 个标题) ---

- 新研究显示地中海饮食对心脏健康的益处

- 癌症治疗突破在临床试验中显示希望

- 飓风逼近海岸,居民被敦促撤离

--- 簇 #2 (包含 8 个标题) ---

- 科技巨头发布具有先进AI功能的最新智能手机

- 科学家在亚马逊雨林发现新物种

- COVID-19疫苗加强针现已向所有成年人开放

- 苹果发布改进相机系统的新iPhone

- 三星推出新款可折叠手机参与市场竞争

- 当地公园发现稀有鸟类,观鸟者蜂拥而至

- 市长候选人承诺解决无家可归危机

- 谷歌发布搜索算法更新

--- 簇 #0 (包含 4 个标题) ---

- 美联储暗示下季度可能降息

- 央行宣布新货币政策以遏制通胀

- 市议会批准新公共交通系统预算

- 财政部长评论数字货币未来

--- 簇 #4 (包含 1 个标题) ---

- 研究将空气污染与痴呆症风险增加联系起来

=== 正在生成簇主题... ===

正在分析簇 #1...

簇 #1 主题: 无明显共同主题

这些新闻标题分别涉及股市、政治选举和体育赛事,看起来没有

正在分析簇 #3...

簇 #3 主题: 健康与安全

正在分析簇 #2...

簇 #2 主题: 无明显共同主题

这些新闻标题分别涉及科技产品发布、自然发现以及公共卫生更新,

正在分析簇 #0...

簇 #0 主题: 经济政策调整

正在分析簇 #4...

簇 #4 主题: 空气污染与健康

=== 详细聚类结果 ===

--- 簇 #1: 无明显共同主题

这些新闻标题分别涉及股市、政治选举和体育赛事,看起来没有 (包含 4 个标题) ---

1. 股市在经济复苏中创历史新高

2. 地方选举结果公布,现任政党保持席位

3. 足球队在戏剧性决赛后赢得冠军

4. 气候峰会达成碳排放新协议

--- 簇 #3: 健康与安全 (包含 3 个标题) ---

1. 新研究显示地中海饮食对心脏健康的益处

2. 癌症治疗突破在临床试验中显示希望

3. 飓风逼近海岸,居民被敦促撤离

--- 簇 #2: 无明显共同主题

这些新闻标题分别涉及科技产品发布、自然发现以及公共卫生更新, (包含 8 个标题) ---

1. 科技巨头发布具有先进AI功能的最新智能手机

2. 科学家在亚马逊雨林发现新物种

3. COVID-19疫苗加强针现已向所有成年人开放

4. 苹果发布改进相机系统的新iPhone

5. 三星推出新款可折叠手机参与市场竞争

6. 当地公园发现稀有鸟类,观鸟者蜂拥而至

7. 市长候选人承诺解决无家可归危机

8. 谷歌发布搜索算法更新

--- 簇 #0: 经济政策调整 (包含 4 个标题) ---

1. 美联储暗示下季度可能降息

2. 央行宣布新货币政策以遏制通胀

3. 市议会批准新公共交通系统预算

4. 财政部长评论数字货币未来

--- 簇 #4: 空气污染与健康 (包含 1 个标题) ---

1. 研究将空气污染与痴呆症风险增加联系起来

聚类分析完成!

六、总结

K-Means作为最经典和广泛使用的聚类算法,以其简单性和效率在数据科学中占据重要地位。尽管有其局限性,但通过合理的初始化方法、参数调优和与大模型的结合,K-Means仍然能够解决许多实际聚类问题。

与大型语言模型的结合代表了现代AI应用的一个重要方向,其中K-Means负责高效处理和大规模模式识别,而大模型负责深度的语义理解和内容生成,二者优势互补,构建出更加智能和高效的AI系统。