低代码+AI生态:企业数字化起步阶段的“核聚变”冲击波

在数字化转型从“可选动作”变为“生存刚需”的今天,大量中小企业和传统行业正站在数字化的起点——他们既渴望快速拥抱新技术提升效率,又受困于“缺人才、高成本、周期长”的现实瓶颈。当低代码开发平台与AI大模型生态深度融合,一场针对企业数字化起步阶段的“效率革命”正在爆发:它不仅降低了技术门槛,更通过“业务人员主导+AI智能辅助”的新模式,重构了企业数字化的底层逻辑。

一、技术内核:低代码与AI如何产生“化学效应”?

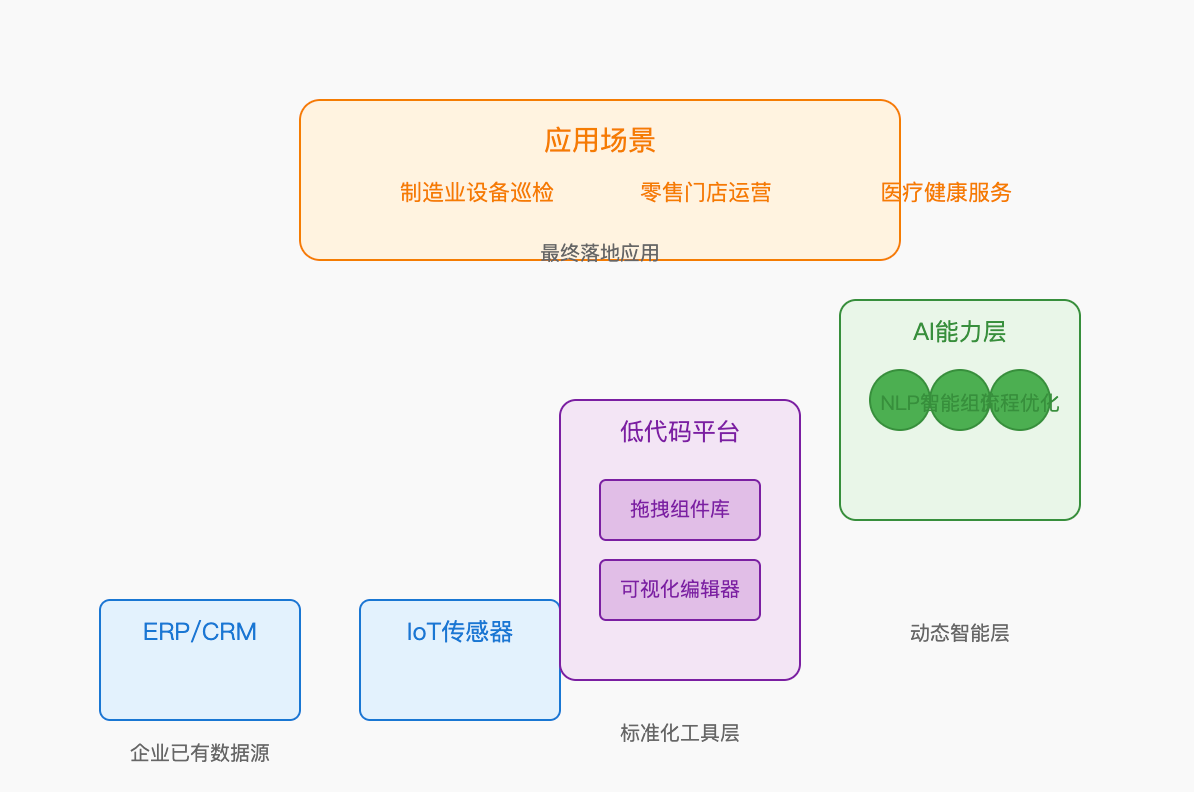

传统低代码平台的核心价值在于“拖拽式搭建”,通过可视化界面降低编程复杂度,但其能力边界始终受限于预设组件和固定逻辑。而AI生态(尤其是大语言模型LLM、多模态模型、RPA+AI等)的融入,为低代码注入了“动态智能”与“自适应进化”能力,二者的结合本质上是“工具层标准化”与“智能层通用化”的双向赋能。

1. 技术融合的三大核心突破点

(1)自然语言驱动的低代码开发(NL2App)

AI大模型的多轮对话与意图理解能力,让企业用户可通过自然语言描述需求(如“生成一个销售订单自动提醒的流程,当客户超3天未付款时给销售经理发微信通知”),由AI解析后自动生成低代码配置方案(包括表单字段、流程节点、触发条件),甚至直接输出可运行的应用原型。例如,钉钉宜搭接入通义千问后,用户输入需求语句,系统能在5分钟内生成包含前端表单、后端逻辑和审批流的完整应用,开发效率提升80%以上。

(2)AI增强的智能组件库

传统低代码的组件库是静态的(如固定的按钮、表格),而AI生态下的组件具备“动态感知”能力:

- ∙

数据智能组件:自动关联企业现有数据源(如ERP、CRM),通过AI分析字段关联性,推荐最优的数据展示形式(如销售数据自动匹配折线图/柱状图,异常值自动标红预警);

- ∙

流程智能组件:基于历史流程数据(如审批通过率、平均耗时),AI动态优化流程节点(例如将高频审批环节合并,或对高风险操作自动添加二次确认);

- ∙

交互智能组件:支持语音输入、图像识别(如上传合同照片自动提取关键信息填入表单)、多模态交互(文字+语音+图表联动)。

(3)AI辅助的全生命周期管理

从需求分析到上线运维,AI全程参与:需求阶段通过对话澄清模糊描述;设计阶段推荐最佳实践模板(如“制造业设备巡检”的标准流程框架);测试阶段自动生成边界用例(如输入非法字符、超长文本);运维阶段监控异常数据并主动推送优化建议(如某个表单提交率骤降,AI分析可能是字段过多导致用户体验差)。

二、场景实战:主流行业的“低代码+AI”破局案例

这种技术融合的价值,在具体行业中体现为“低成本解决高频痛点”。以下是几个典型场景的落地样本:

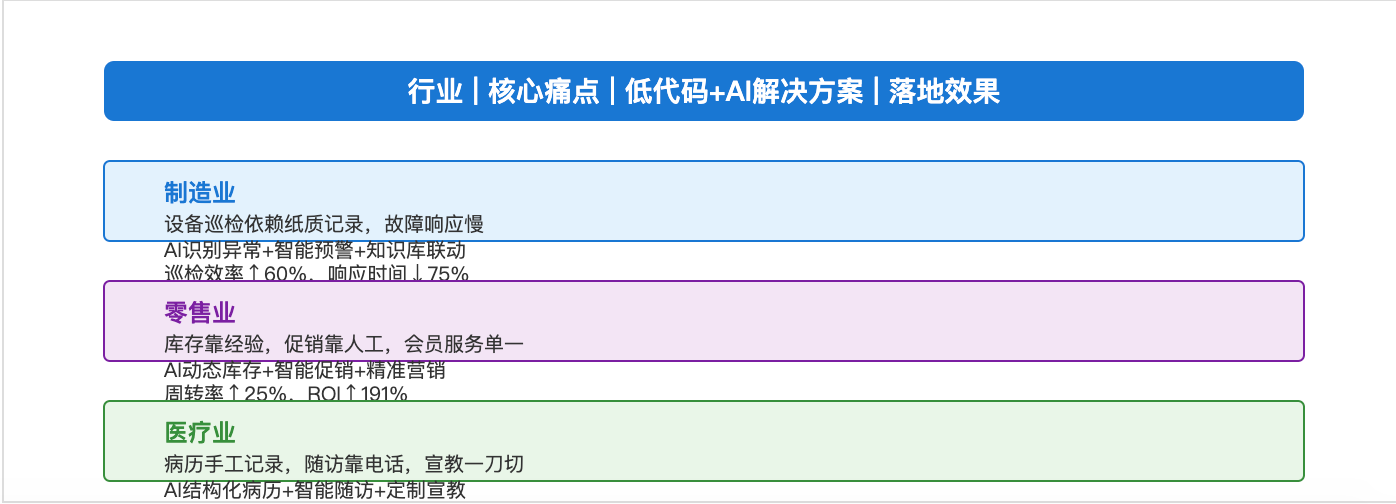

1. 制造业:设备运维从“纸质记录”到“智能预判”

痛点:中小制造企业的设备巡检依赖纸质表格,故障记录滞后,维修响应慢,且新员工培训成本高。

解决方案:基于低代码平台(如腾讯云微搭)搭建“设备管理应用”,通过AI实现:

- ∙

巡检表单自动生成:AI根据设备类型(如数控机床、注塑机)推荐必检项(温度、振动值、油位),业务人员只需调整细节;

- ∙

图像识别辅助录入:工人上传设备运行照片,AI自动识别异常(如油渍泄漏、零件磨损),并填充到表单对应字段;

- ∙

故障预测模型集成:对接IoT传感器数据(如振动频率),AI通过历史故障数据训练模型,提前3小时预警潜在停机风险;

- ∙

知识库联动:老员工的维修经验被AI结构化为“故障-解决方案”知识库,新员工扫码查看设备二维码即可获取针对性指导。

效果:某汽车零部件厂部署后,巡检效率提升60%,故障响应时间从4小时缩短至30分钟,新员工独立上岗周期从1个月缩短至1周。

2. 零售业:门店运营从“经验驱动”到“数据驱动”

痛点:连锁门店的库存管理依赖店长经验,促销活动执行靠人工通知,会员服务缺乏个性化。

解决方案:利用低代码平台(如OutSystems)快速搭建“门店数字中台”,AI能力体现在:

- ∙

动态库存预警:AI分析历史销售数据+天气/节假日因素,自动调整不同门店的安全库存阈值(如雨天伞类商品阈值提高30%);

- ∙

智能促销生成:输入“提升夏季连衣裙销量”的目标,AI推荐最优促销组合(满减金额、赠品搭配、投放时段),并自动生成海报文案和朋友圈话术;

- ∙

会员精准服务:通过AI分析消费行为(如购买频次、偏好品类),自动为高价值会员推送专属优惠券,并在到店时通过低代码开发的POS系统弹出个性化欢迎语。

效果:某母婴连锁品牌使用后,库存周转率提升25%,促销活动ROI(投资回报率)从1:1.2提升至1:3.5,会员复购率增长40%。

3. 医疗健康:基层医疗从“手工台账”到“智能辅助”

痛点:社区医院的病历管理依赖纸质档案,患者随访靠电话提醒,健康宣教内容一刀切。

解决方案:基于低代码平台(如华为AppCube)构建“基层医疗数字助手”,AI功能包括:

- ∙

结构化病历生成:医生口述患者症状(如“50岁女性,反复头痛3天,血压偏高”),AI自动转换为标准病历模板,并关联常见诊断(如高血压、偏头痛);

- ∙

智能随访计划:根据患者疾病类型(如糖尿病需每周测血糖),AI生成个性化随访时间表,并通过低代码集成的短信/微信提醒功能自动触达;

- ∙

健康宣教定制:AI分析患者电子病历(如“高血脂+吸烟史”),推送针对性的饮食建议和戒烟指南(图文+短视频形式)。

效果:某社区卫生服务中心应用后,病历电子化率从30%提升至95%,随访完成率提高60%,患者对健康指导的满意度从70%升至90%。

三、为什么说这是企业数字化起步的“最优解”?

对于处于数字化初期的企业而言,“低代码+AI”的组合拳解决了三大核心矛盾:

- ∙

成本与效果的矛盾:传统定制开发动辄数十万起,而低代码+AI的轻量化方案(如一个简单的审批流程+AI提醒功能)成本可控制在万元级,且效果立竿见影;

- ∙

速度与质量的矛盾:从需求提出到应用上线,传统模式需数月,而低代码+AI可在1-2周内交付MVP(最小可行产品),并通过迭代持续优化;

- ∙

技术与业务的矛盾:业务人员通过自然语言直接参与开发,避免了“IT不懂业务,业务不会提需求”的沟通损耗,AI则充当了“智能翻译官”和“优化顾问”。

更重要的是,这种模式培养了企业的“数字原生能力”——员工逐渐习惯用数据思考、用工具解决问题,为后续更深层次的数字化转型(如引入ERP、大数据平台)打下人才和文化基础。

结语:抓住“黄金窗口期”,让技术回归业务本质

在数字化转型的长跑中,起步阶段的“第一步”往往决定了后续的路径与速度。低代码与AI生态的融合,本质上是用技术的“普惠性”释放业务的“创造力”——它不再要求企业先组建庞大的IT团队,也不需要精通复杂的编程语言,而是让最懂业务的人成为数字化的主导者,让AI成为最聪明的“数字员工”。

数字化不是选择题,而是生存题;而低代码+AI,正在让这道题的答案变得更简单。

(欢迎在评论区分享你的行业场景需求,我会针对性解答“如何用低代码+AI快速落地”!)

点赞收藏,下期预告:《从0到1搭建AI低代码应用:手把手教你选平台、定需求、避坑指南》