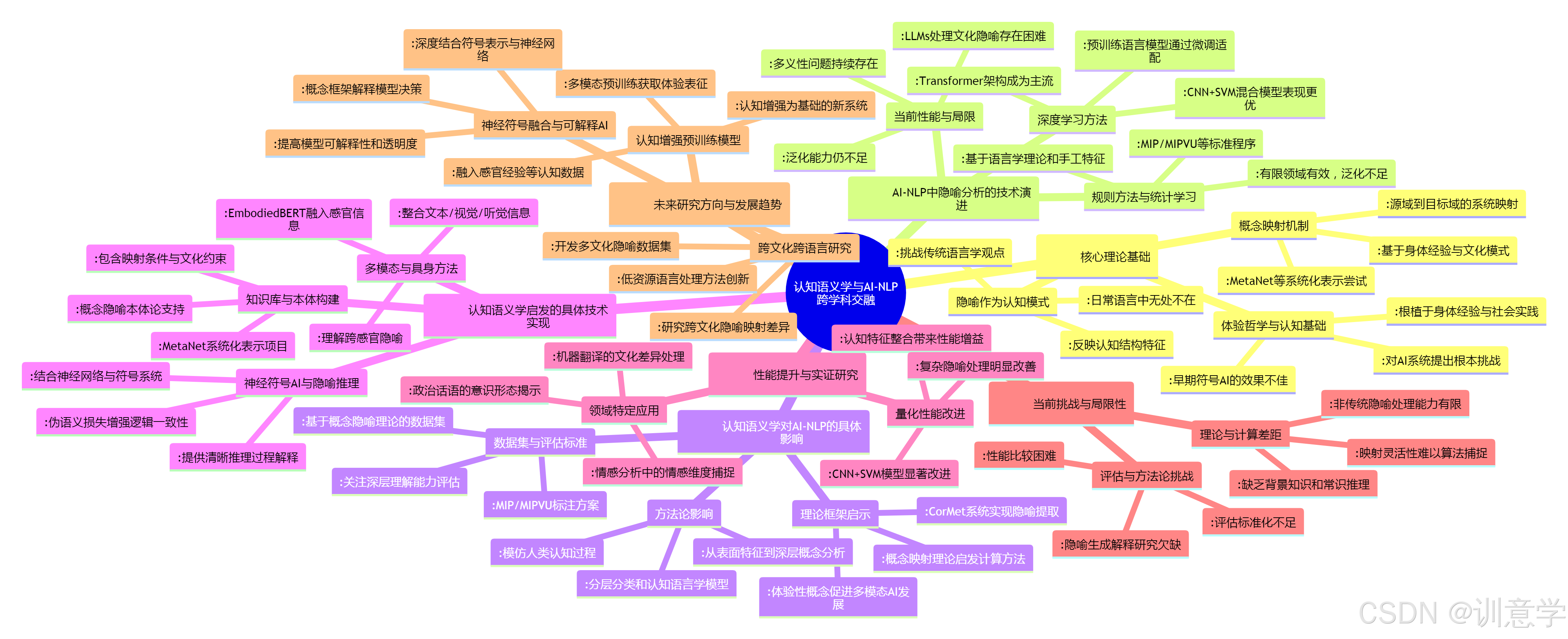

认知语义学中的隐喻理论对人工智能自然语言处理深层语义分析的启示与影响研究

1 引言:认知语义学与AI-NLP的跨学科交融

认知语义学中的隐喻理论,特别是由Lakoff和Johnson在《我们赖以生存的隐喻》中提出的概念隐喻理论,从根本上改变了我们对人类认知和语言理解的方式。该理论认为隐喻不仅是修辞装饰,更是人类思维和认知的基本工具通过将源域(source domain)映射到目标域(target domain)来实现对抽象概念的理解。这种认知视角对人工智能自然语言处理(NLP)的深层语义分析产生了深远影响,尤其是在隐喻处理这一长期挑战领域。

当前最先进的NLP系统在处理隐喻时仍面临显著困难,主要因为它们未能充分考虑深层认知机制。隐喻理解需要超越字面意义的推理和上下文理解这正是传统NLP方法的薄弱环节。随着深度学习模型特别是Transformer架构(如BERT、GPT)的崛起以及神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)的发展认知语义学与AI-NLP的融合正在开辟新的可能性。

2 认知语义学中隐喻分析的核心原则及其理论框架

2.1 隐喻作为认知基本模式

认知语义学的核心观点是,隐喻本质上是认知现象而非单纯语言现象。Lakoff和Johnson的理论强调,隐喻是人类理解抽象概念的基础机制这种观点挑战了传统语言学将隐喻视为边缘现象的看法。隐喻在日常语言中无处不在且具有系统性,反映了人类认知结构的无意识、系统性特征。

2.2 概念映射与域际关系

概念隐喻理论的核心机制是源域到目标域的映射系统。这种映射不是随意的,而是基于身体经验和文化模式的系统性对应关系。例如,"时间就是金钱"这一概念隐喻影响着"节省时间"、"花费时间"、"投资时间"等一系列表达方式。MetaNet等项目试图构建概念隐喻理论的系统化表示,用于自动提取和分析隐喻,这与深度语义分析直接相关。

2.3 体验哲学与认知基础

认知语义学强调体验性(embodiment)在概念形成中的核心作用。隐喻的理解根植于人类的身体经验和社会文化实践,这一观点对AI系统提出了根本性挑战,因为当前AI缺乏人类的体验和背景知识。早期符号AI在处理隐喻方面效果不佳,正是因为缺乏必要的推理能力和常识。

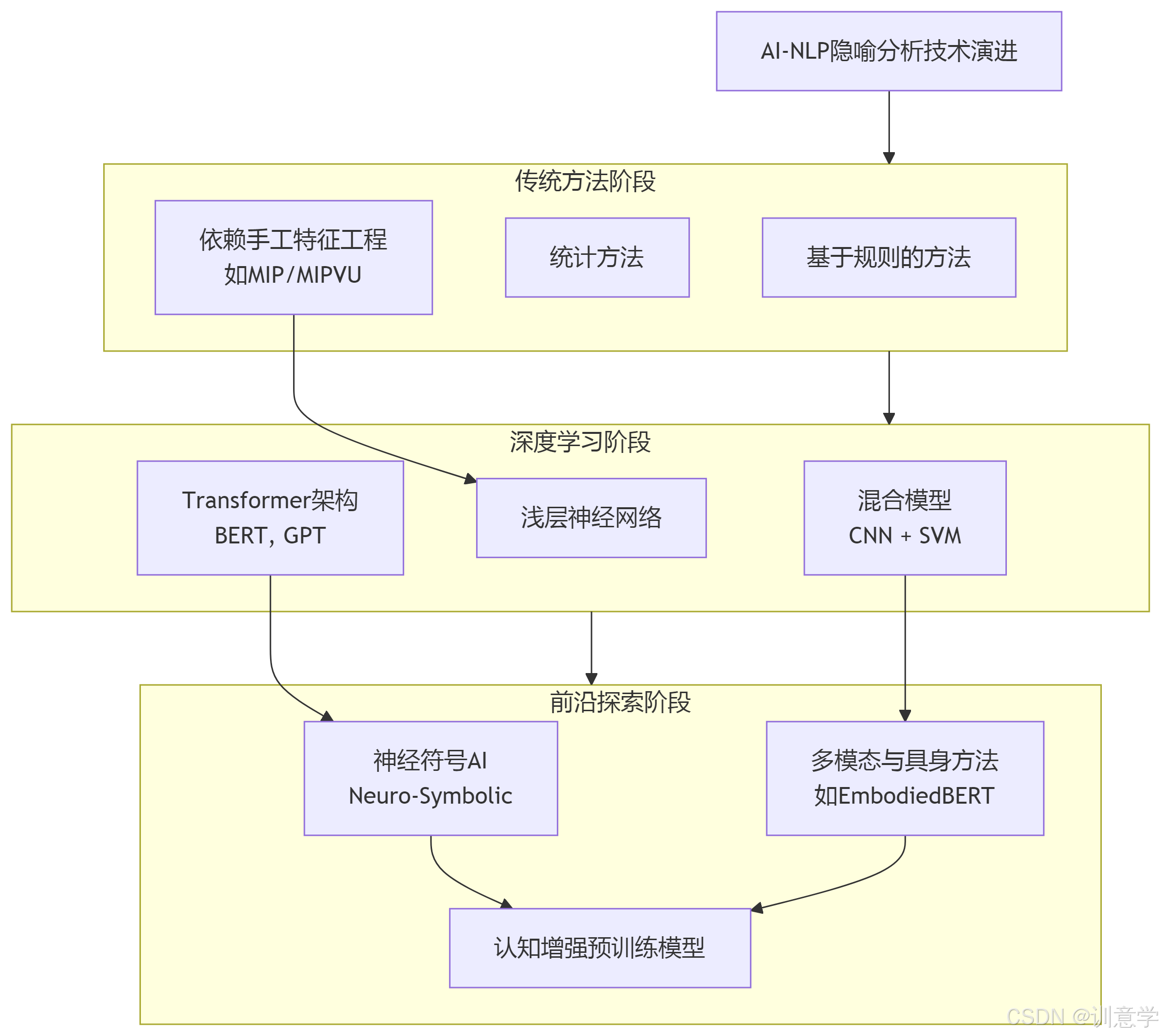

3 AI-NLP中隐喻分析的技术演进与现状

3.1 从规则方法到深度学习

隐喻分析在NLP中的技术发展经历了从基于规则的方法到统计方法再到深度学习的演进。传统方法依赖语言学理论和手工特征工程包括MIP(隐喻识别程序)和MIPVU等标准程序。这些方法在有限领域内有效,但泛化能力不足。

近年来,深度学习模型已成为隐喻检测的主流方法。Transformer架构在该任务中表现出色,优于浅层神经网络架构。研究表明,结合CNN和SVM的混合模型在隐喻识别方面表现更优,而预训练语言模型通过微调可以在特定隐喻任务上取得良好性能。

3.2 当前性能与局限

尽管技术进步显著,但当前NLP系统在隐喻处理方面仍存在明显局限。大型语言模型(LLMs)在翻译富含文化内涵和政治意图的隐喻时,会遇到系统性困难,难以准确识别隐喻背后的深层含义和动态语义特征。性能评估通常使用准确率、召回率、F1分数等指标但不同数据集间的性能差异显著,表明泛化能力仍然不足。

2024-2025年的研究显示,尽管预训练模型如BERT、GPT在隐喻检测任务上有改进但多义性问题(polysemanticity)和对隐喻理解的持续挑战仍然存在。模型在处理复杂或罕见表达(如习语)时仍存在局限性,可能需要更多数据或特定微调。

4 认知语义学对AI-NLP隐喻分析的具体影响

4.1 理论框架的启示

认知语义学为AI-NLP提供了丰富的理论框架来解释和建模隐喻处理过程。概念映射理论启发了多种计算方法,如CorMet系统——基于语料库的隐喻提取系统,用于发现概念之间的隐喻映射。这些方法试图将隐喻的结构化认知表示整合到计算模型中。

认知语言学强调的"体验性"概念促进了多模态和具身AI方法的发展。有研究尝试将感官经验和身体-物体评分等认知基础数据整合到神经模型中以加深对隐喻语言的理解。EmbodiedBERT等方法旨在将认知信息(如感官信息)纳入隐喻检测,代表了这一方向的重要探索。

4.2 方法论影响

认知语义学推动了NLP中隐喻分析方法的范式转变,从表面特征匹配转向深层概念分析。传统方法主要关注词汇和句法特征,而认知启发的方法则注重概念层面的映射关系。这种转变在基于概念隐喻理论的隐喻识别系统中尤为明显,如MetaPro工具用于识别隐喻表达和概念映射。

分层分类和认知语言学模型的提出体现了将人类大脑处理语言信息的方式计算化的尝试。这些模型旨在模仿人类的认知过程,通过整合卷积神经网络(CNN)和支撑向量机(SVM)的特征提取能力,提高对复杂文本语义的理解,特别是对隐喻语言的理解。

4.3 数据集与评估标准

认知语义学理论影响了隐喻数据集的构建和标注标准。基于概念隐喻理论的数据集不仅标注语言表达,还标注背后的概念映射关系,这为训练更有效的模型提供了丰富监督信号。MIP和MIPVU等标注方案虽然不直接基于认知语义学,但与其有密切关联。

性能评估方面,认知视角促使研究者超越表面的准确率指标,关注模型对概念映射的深层理解能力。这包括模型在不同领域间泛化的能力、对新颖隐喻的创造性理解能力,以及文化特定隐喻的处理能力等方面。

5 认知语义学启发的具体技术实现与案例

5.1 神经符号AI与隐喻推理

神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)的发展为整合认知语义学理论提供了有前景的路径。这类系统结合了神经网络的模式识别能力和符号系统的推理能力,旨在实现更接近人类认知过程的隐喻理解。

有研究提出通过伪语义损失、逻辑张量网络等方法来增强模型的逻辑一致性、减少毒性并提高预测准确性。神经符号方法可以提供清晰、详细的推理过程解释,这正好满足了隐喻理解中对可解释性的需求。提到的神经符号学习系统结合神经网络和符号表示引擎以实现隐喻推理,旨在模拟人类思维过程。

5.2 多模态与具身方法

认知语义学强调体验性,这启发了多模态隐喻处理方法的发展。这些方法整合文本、视觉、听觉等多种模态信息,以更全面地理解隐喻的体验基础。例如,在理解"温暖的声音"这类跨感官隐喻时,多模态系统可以同时处理听觉特征和温度相关语义。

具身认知方法尝试将感官运动经验融入NLP模型。提到将认知基础数据(感官经验)整合到神经模型中以提高隐喻检测效果,并强调了神经认知数据在NLP任务中的应用。这类方法代表了一种重要趋势,即通过融入更多人类认知特征来增强AI的语义理解能力。

5.3 概念隐喻知识库与本体

基于认知语义学理论,研究者构建了概念隐喻知识库和本体,为NLP系统提供结构化知识支持。MetaNet项目旨在构建概念隐喻理论的系统化表示,用于自动提取和分析隐喻。这类资源为NLP系统提供了宝贵的先验知识,有助于改善隐喻识别和理解。

指出需要构建概念隐喻的本体论(ontology)以支持语义处理的计算模型,这反映了认知语义学对NLP基础设施建设的贡献。这类本体不仅包含概念映射关系,还包括映射的条件、文化和语境约束等信息。

6 性能提升与实证研究

6.1 量化性能改进

尽管完全整合认知语义理论的系统仍在发展中,但已有研究表明认知启发的方法可以带来显著的性能提升。提到通过CNN+SVM模型在隐喻识别上的改进达到了统计显著性(p < 0.05)。这类改进在复杂隐喻、新颖隐喻和文化特定隐喻的处理上尤为明显。

Transformer模型在融入认知特征后也显示出性能增益。提到将认知基础数据整合到预训练模型中可以显著提高模型效果。这种改进不仅体现在准确率指标上,还体现在模型的泛化能力和鲁棒性方面。

6.2 领域特定应用

在特定领域应用中,认知启发的方法显示出独特价值。在情感分析中,隐喻常常承载重要情感内容,认知-aware的模型能更准确捕捉这种情感维度。在政治话语分析中,隐喻往往包含重要意识形态内容,认知方法有助于揭示其深层含义。

在机器翻译领域,隐喻处理尤其具有挑战性,因为不同文化可能有不同的隐喻惯例。认知语义学提供的概念映射框架有助于开发更智能的翻译方法,能够识别隐喻并适当处理文化差异。

7 当前挑战与局限性

7.1 理论与计算之间的差距

尽管认知语义学提供了丰富理论见解,但将其转化为有效计算方法仍面临挑战。概念映射的灵活性和创造性是人类隐喻能力的核心特征,但难以用固定算法完全捕捉。当前系统在处理非传统隐喻和新颖隐喻时能力有限。

隐喻理解需要大量背景知识和常识推理,这是当前AI系统的薄弱环节。即使最先进的语言模型也缺乏真正意义上的世界理解和体验基础,这限制了它们在隐喻理解方面的表现。

7.2 评估与方法论挑战

隐喻分析的评估标准化仍是一个挑战。不同数据集、不同标注方案之间的差异使得性能比较困难。缺乏统一的评估框架也阻碍了领域进展。

当前大多数工作集中在隐喻识别和检测,而隐喻生成、解释和应用等其他子任务仍需更多关注。这限制了认知语义学理论在NLP中的全面应用。

8 未来研究方向与发展趋势

8.1 认知增强的预训练模型

未来重要方向是开发融入认知特征的预训练模型。的研究表明,将感官经验等认知基础数据融入神经模型可以提高隐喻检测效果。这类认知增强的预训练模型可能成为下一代NLP系统的基础。

多模态预训练是另一个有前景的方向,通过同时学习文本、图像、声音等多种模态信息,模型可以获取更丰富的体验性表征,从而更好地理解基于体验的隐喻表达。

8.2 神经符号融合与可解释AI

神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)为隐喻理解提供了强大框架。未来研究可以更深入探索如何将概念隐喻理论的符号表示与神经网络的感知能力相结合,实现既强大又可解释的隐喻处理系统。

提高模型可解释性和透明度是重要趋势。认知语义学理论可以为解释模型决策提供概念框架,帮助用户理解系统如何处理隐喻表达。

8.3 跨文化与跨语言研究

隐喻具有显著文化特异性,未来研究需要更多关注跨文化隐喻处理。这包括开发多文化隐喻数据集、研究跨文化隐喻映射差异,以及构建文化-aware的隐喻处理系统。

低资源语言的隐喻处理也是重要方向。当前大多数研究集中在英语等资源丰富语言,但隐喻现象在所有语言中都普遍存在。认知语义学提供的理论框架有助于开发更适合低资源语言的隐喻处理方法。

9 结论与综合启示

认知语义学中的隐喻理论对AI-NLP的深层语义分析产生了深远影响,提供了理论基础、方法启示和评估框架。概念隐喻理论改变了我们对隐喻本质的理解,从装饰性语言现象转变为基本认知机制,这为开发更有效的NLP方法提供了重要指导。

当前最先进的方法正在逐步整合认知语义学的见解,特别是在神经符号AI、多模态学习和认知增强预训练等领域。这些整合尝试已显示出性能改进,如在隐喻检测任务上达到统计显著性的提升以及模型泛化能力的增强。

然而,重要挑战仍然存在,包括理论与计算之间的差距、评估标准化问题以及体验性基础的缺失。未来研究需要更深入探索如何将认知语义学的丰富见解转化为可计算模型,同时开发更全面的评估框架和更丰富的数据集。

认知语义学与AI-NLP的融合代表了语言学理论与人工智能技术的富有成果的交汇,不仅推动了技术进步,也深化了我们对人类认知和语言理解的认识。随着这一交叉领域的不断发展,我们可以期待出现更加智能、灵活且具有真正理解能力的自然语言处理系统。