算法——递推求解

1. 递推求解

- 问题描述:5人年龄问题中,第n个人比第n-1个人大2岁,已知第1个人10岁,求第5个人年龄

- 数学公式:f(n)=10+(n-1)*2(时间复杂度O(1))

- 递推公式:

- 边界条件:f(1)=10

- 状态转移方程:f(n)=f(n-1)+2(时间复杂度O(1))

- 教学目的:为动态规划做铺垫,理解状态转移方程的概念

2. 菲波那契数列的起源

- 历史背景:公元1225年意大利比萨数学竞赛题

- 兔子问题描述:

- 1 月:有 1 对小兔;

- 2 月:这对小兔长成 1 对大兔 ;

- 3 月:这对大兔生下 1 对小兔,此时有 1 大兔 + 1 小兔 ;

- 4 月:原来的大兔继续存活且又生下 1 对小兔,3 月出生的小兔长成大兔,此时有 2 大兔 + 1 小兔(共 3 对) ;

- 5 月:4 月的 2 对大兔各生下 1 对小兔,4 月的 1 对小兔长成大兔 ,此时有 3 大兔 + 2 小兔(共 5 对) 。

3. 菲波那契数列的递推关系

- 递推关系:

- 边界条件:f(1)=1,f(2)=1

- 状态转移方程:f(n)=f(n-1)+f(n-2)(n>2)

- 生物学解释:

- f(n-1):上月存活的兔子总数

- f(n-2):上月可生育的大兔数量(即前月的总数)

- 数学特性:

- 相邻项比值趋近黄金分割:

- 前几项序列:1,1,2,3,5,8,13,21,34...

- 相邻项比值趋近黄金分割:

- 扩展思考:递推关系不仅限于前一项,可能与多项相关(如本例涉及前两项)

4、应用案例

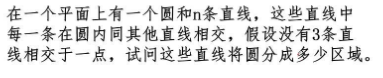

1. 例题:直线分割平面

- 问题描述:在一个平面上有一个圆和n条直线,这些直线中每一条在圆内同其他直线相交,假设没有3条直线相交于一点,求这些直线将圆分成多少区域。

- 小规模分析:

- n=1:f(1)=2(一条直线将圆分成2部分)

- n=2:f(2)=4(两条相交直线将圆分成4部分)

- n=3:f(3)=7(三条两两相交直线将圆分成7部分)

- 递推公式:

- 增量法:第n条直线与前面n−1条直线相交,产生n−1个交点,将第n条直线分成n段,每段增加一个区域。

- 状态转移方程:f(n)=f(n−1)+n

- 方法总结:

- 分析思路:从已知小规模问题出发,通过增量变化推导大规模问题解。

- 关键点:新增直线与已有直线的交点数量决定了区域增量。

2. 例题:折线分割平面

- 问题描述:平面上有n条折线,这些折线最多能将平面分割成多少块?(这里的折现类似 “∠”,但两条边是无限延伸的射线)

- 与直线问题的区别:

- 交点数量:两条折线最多有4个交点(vs 直线只有1个交点)

- 增量计算:第n条折线与前n−1条折线最多产生4(n−1)个交点

- 递推公式:

- 段数计算 :4(n−1)个交点将第n条折线分成4(n−1)+1段

- 状态转移方程:f(n)=f(n−1)+4(n−1)+1

- 方法验证:

- n=1:f(1)=2

- n=2:f(2)=7(与图示验证一致)

- 核心思想:虽然问题形式变化,但分析方法和直线分割问题本质相同。

- 图解:

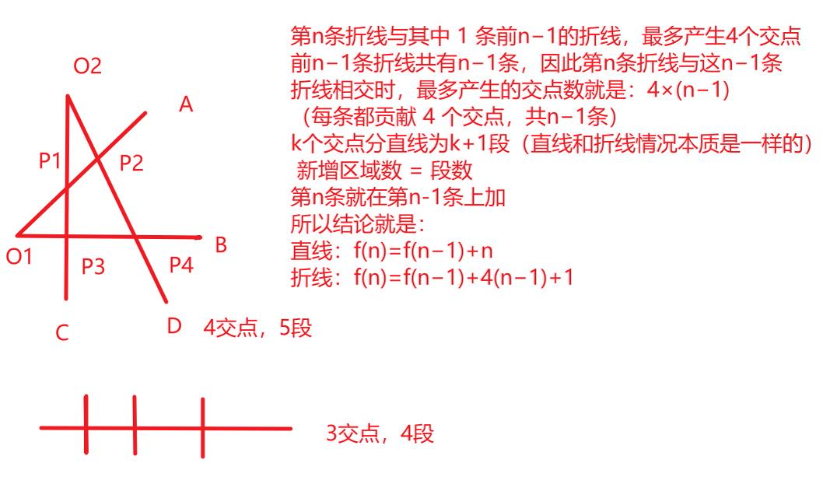

3. 例题:骨牌铺方格

- 问题描述:在2×n的长方形方格中,用n个1×2的骨牌铺满方格,求铺放方案总数。

- 基本情况:

- 当 n=1 时:方格是 2×1 的,骨牌只能竖放(因为骨牌是 1×2,竖放刚好占满 2×1),所以只有 1 种铺法,即 f(1)=1。

- 当 n=2 时:方格是 2×2 的,有两种铺法:

- 两个骨牌都竖放;

- 两个骨牌都横放(上下各一个横放的骨牌,刚好占满 2×2)。

- 所以 f(2)=2。

- 当 n=3 时:方格是 2×3 的,有 3 种铺法(就像题干里的图那样),所以 f(3)=3。

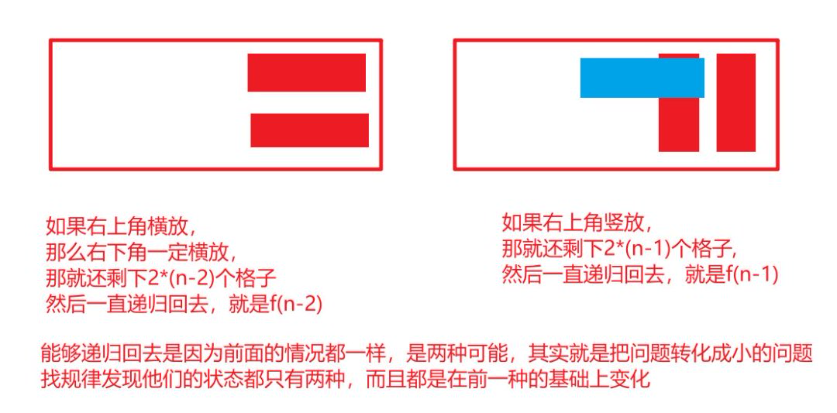

现在思考:如果已经知道 n−1 和 n−2 时的铺法数,怎么求 n 时的铺法数?

我们聚焦右上角的骨牌,它只有两种放法:

- 情况 1:右上角骨牌竖放

此时,右上角的竖放骨牌占了 2×1 的位置,剩下的区域是 2×(n−1) 的方格(因为总长度是 n,去掉竖放的 1 列,剩下 n−1 列)。

而铺 2×(n−1) 方格的方法数,就是 f(n−1)(因为问题结构和 “铺 2×n 方格” 是一样的,只是规模小了 1)。

- 情况 2:右上角骨牌横放

横放的话,右上角的骨牌占了 “上半部分的 1×2”,那为了铺满,它正下方的骨牌也必须横放(否则下方的 1×1 区域没法用 1×2 的骨牌铺满)。

这时候,这两个横放的骨牌一共占了 2×2 的位置,剩下的区域是 2×(n−2) 的方格(总长度 n,去掉横放的 2 列,剩下 n−2 列)。

铺 2×(n−2) 方格的方法数,就是 f(n−2)。

总铺法数:因为 “竖放” 和 “横放” 是两种互斥的情况(右上角骨牌要么竖放,要么横放,没有其他可能),所以总铺法数是这两种情况的和,即:f(n)=f(n−1)+f(n−2)

- 图解:

- 方法启示:

- 问题分解:将大问题分解为结构相同的小问题

- 边界条件:明确最小规模问题的解是递推基础

- 扩展思考:

- 该递推关系与斐波那契数列相同

- 体现了动态规划中"最优子结构"的思想:要解决 “铺 2×n 方格” 的问题,可以分解成 “铺 2×(n−1) 方格” 和 “铺 2×(n−2) 方格” 这两个更小的、结构相同的子问题。只要解决了子问题,就能通过组合子问题的解得到原问题的解。

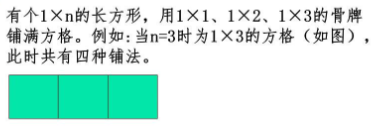

4. 例题:多种骨牌铺方格

- 问题描述:用1×1、1×2、1×3三种骨牌铺满1×n的长方形,求铺法总数f(n)。例如n=3时有四种铺法:

- 三个1×1骨牌

1×1+1×2骨牌(两种排列方式)

- 一个1×3骨牌

- 递推公式推导:

- 分类依据:以最后一个格子的覆盖方式为分类标准

- 三类情况:

1×1覆盖:前n−1格任意铺,共f(n−1)种

1×2覆盖:最后两格被覆盖,前n−2格任意铺,共f(n−2)种

1×3覆盖:最后三格被覆盖,前n−3格任意铺,共f(n−3)种

- 状态转移方程:f(n)=f(n−1)+f(n−2)+f(n−3)

- 图例:

- 实现建议:

- 避免递归实现(时间复杂度指数级爆炸)

- 推荐使用数组存储的递推方式(时间复杂度O(n))

为什么这么说呢?我们来具体分析一下

以之前的骨牌铺放问题(递推式 f(n)=f(n−1)+f(n−2)+f(n−3))为例,用递归计算 f(5) 时:

f(5) 依赖 f(4)、f(3)、f(2);

f(4) 又依赖 f(3)、f(2)、f(1);

f(3) 依赖 f(2)、f(1)、f(0)……

可以发现,很多子问题会被重复计算(比如 f(3) 会被 f(4) 和 f(5) 都调用一次,f(2) 会被更多次调用)。

这种 “重复计算” 会导致时间复杂度呈指数级增长(比如斐波那契数列的递归时间复杂度是 O(2n),骨牌问题类似)。当 n 很大时(比如 n=50),递归会消耗极多时间,甚至 “卡死” 程序。

那为什么推荐使用数组存储的递推方式?

递推是 “自底向上” 的思路:先计算小的 n(如 f(0)、f(1)、f(2)),再逐步推导大的 n(如 f(3)、f(4)……f(n))。

用数组存储递推的核心是:

定义一个数组 dp,其中 dp[i] 表示 “铺 1×i 长方形的方法数”。

先初始化基础情况:dp[0] = 1,dp[1] = 1,dp[2] = 2(对应骨牌问题的小例子)。

然后从 i=3 开始,根据递推式 dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2] + dp[i-3] 计算每个 dp[i]。

这样做的好处是:

没有重复计算:每个 dp[i] 只计算一次,直接用前面已经算好的 dp[i-1]、dp[i-2]、dp[i-3]。

时间复杂度 O(n):只需要遍历 1 到 n 一次,时间复杂度是线性的,即使 n 很大(比如 n=105),也能快速计算。

就是相当于,递归每次都要计算,但是数组可以把计算好的数据存储起来,下次就可以直接用,就不需要再次计算了

那是不是所有递归问题都可以用数组?

大部分有 “重叠子问题” 和 “最优子结构”的递归问题(比如动态规划类问题,像斐波那契数列、骨牌铺放、爬楼梯等),都可以用 “递推 + 数组存储” 来优化。但也有例外:

无重叠子问题的递归:比如 “二叉树的前序遍历”,每个子树的遍历是独立的,没有重复计算,可以直接用递归来访问根节点左节点,右节点,这时候递归和递推(手动模拟栈)的效率差异不大,甚至递归更简洁。

需要深度优先搜索的问题:比如 “迷宫寻路”,递归的深度优先搜索(DFS)思路更直接,若用递推模拟可能复杂且没必要(因为子问题不重叠)。

按照计算这么多,数组会不会太占内存?

通常不会,原因有两个:

- 空间复杂度可控:

以骨牌问题为例,数组的大小是 O(n)(n 是问题规模)。如果 n 是 “合理范围”(比如 n≤106),数组存储的空间是可接受的(一个长度为 106 的 int 数组,占约 4MB 内存,对现代计算机来说微不足道)。

- 可以优化空间(滚动数组):

很多递推问题中,计算 f(n) 只依赖前几个状态(比如斐波那契数列 f(n) 只依赖 f(n−1)、f(n−2))。这时候不需要存整个数组,只需存最近的几个状态,即 “滚动数组”。

比如斐波那契数列,用三个变量 a, b, c 分别存 f(n−2)、f(n−1)、f(n),空间复杂度直接降到 O(1)。

可能会有个疑惑,为什么只会用到最近几个?用三个变量 a, b, c 分别存 f(n−2)、f(n−1)、f(n),往前一个递归,不是需要用到前一个数据,再往前又要用到,那不是需要存储前面所有的结果吗?

斐波那契数列的递推式是 f(n)=f(n−1)+f(n−2)(n≥2,且 f(0)=0,f(1)=1)。

观察递推过程:

计算 f(2) 时,只需要 f(1) 和 f(0);

计算 f(3) 时,只需要 f(2) 和 f(1);

计算 f(4) 时,只需要 f(3) 和 f(2);

……

计算 f(n) 时,只需要前两个状态 f(n−1) 和 f(n−2),更早的状态(如 f(n−3)、f(0))不再需要。

因此,不需要存储所有历史结果,只需保存 “最近的两个状态” 即可:

用变量 a 存 f(n−2),b 存 f(n−1);

计算 f(n)=a+b 后,更新 a = b,b = f(n),为下一次计算做准备。

这样,空间复杂度从 O(n)(用数组存所有 f(0) 到 f(n))优化到 O(1)(只存 3 个变量),且不影响结果的正确性

就相当于想要计算最后的结果,只需要递归得到结果存到数组里,然后下一个得到结果直接覆盖,最后一步的结果只需要最后覆盖得到的计算就好,不需要历史结果

但是这样每次都需要重复计算,不能复用,如果还要计算不同的,就又要重新递归存储覆盖,不是很不方便吗?

这个问题主要是要看场景

- 场景 1:只需要 “最终结果”

比如 “求 f(100)”,用滚动优化可以一次性从 f(0) 推到 f(100),过程中覆盖存储,最终得到 f(100)。此时不需要 “复用中间结果”,滚动优化很高效。

- 场景 2:需要 “多个中间结果”

比如 “同时求 f(10)、f(20)、f(30)”:

如果用滚动优化 “一次性推到 f(30)”,那么 f(10)、f(20) 的中间结果会被覆盖,无法直接复用。

这种情况下,若需要多次查询不同 n 的结果,更适合用 “数组存储所有结果”(初始化时计算并保存 f(0) 到 f(30),之后查询直接取数组元素)。

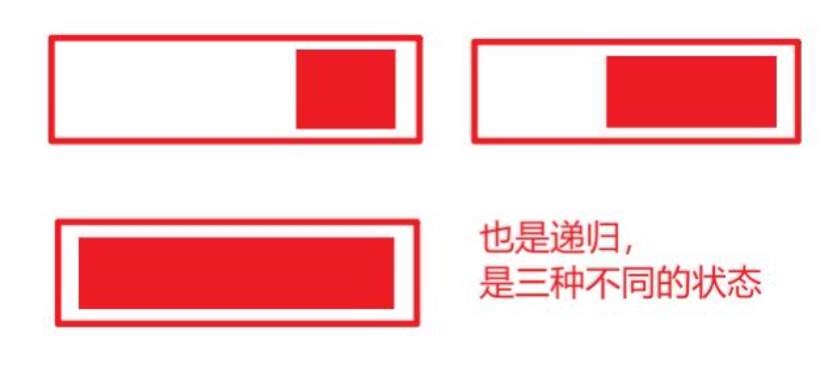

5. 递推求解基本方法

1)初始状态确认

- 核心原则:必须能直接求解初始小规模问题的解

- 确定方法:

- 根据递推公式的"深度"确定需要多少初始值

- 例如:f(n)=f(n−1)+f(n−2)+f(n−3)需要先求出f(1),f(2),f(3)

- 示例验证:

f(1)=1(仅1×1一种铺法)

f(2)=2(两个1×1或一个1×2)

f(3)=4(如题干所示四种情况)

2)问题分解假设

- 基本思想:假设所有规模小于N的子问题都已解决

- 数学表述:已知f(1),f(2),...,f(N−1)的值

- 应用要点:该假设是递推可行性的理论基础

3)状态转移分析

- 关键步骤:

- 枚举规模为N时的所有可能情况

- 将每种情况表示为已解决的子问题组合

- 通过子问题解的组合得到当前问题的解

- 实现技巧:

- 选择适当的分类标准(如例题中以"最后格子覆盖方式"分类)

- 确保分类既不重复也不遗漏

4)实现方式对比

- 递归实现:

- 缺点:存在大量重复计算,时间复杂度指数级增长

- 改进:记忆化搜索(需额外存储空间)

- 递推实现:

- 优势:自底向上计算,时间复杂度O(n)

- 实现方式:使用数组顺序存储中间结果

- 选择建议:

- 优先采用递推实现

- 当问题结构复杂时考虑记忆化搜索

6. 例题:排队问题

1)问题描述

- 题目要求:校长希望所有学生排成一队,要求女生不能单独站立。即队列中可以没有女生,若有女生则其边上必须有其他女生。

- 示例说明:

n=1:只能是一个男生(M),共1种合法队列

n=2:两种合法队列(MM或FF),MF和FM不合法

n=3:四种合法队列(MMM、MFF、FFM、FFF)

n=4:通过枚举可得7种合法队列

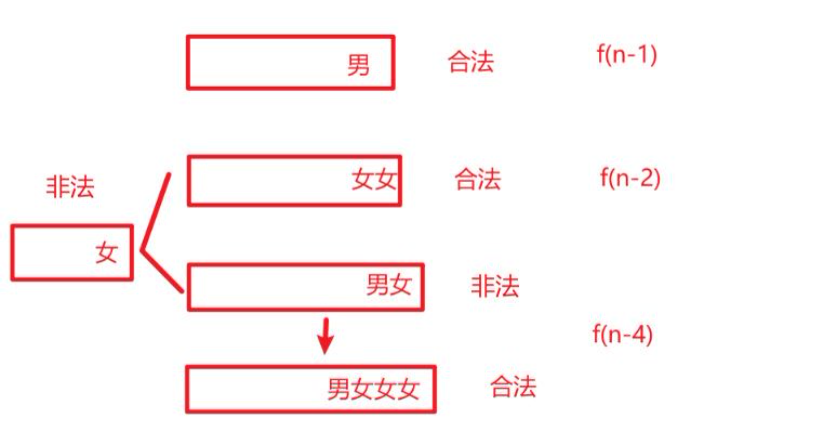

2)递推分析

- 情况 1:最后一个人是男生(M)

因为男生没有 “不能单独站” 的限制,所以只要 “前 n−1 个人组成的队列合法”,再在最后加一个男生,整个队列依然合法。

因此,这种情况的数量为 f(n−1)。

- 情况 2:最后一个人是女生(F)

女生不能单独站,所以最后两个人必须都是女生(否则最后一个女生会 “单独”)。此时需要进一步细分 “前 n−2 个人组成的队列是否合法”:

- 子情况 2.1:前 n−2 个人组成的队列合法

此时,前 n−2 人合法,最后再加上 “FF”(两个女生),整个队列依然合法。

这种情况的数量为 f(n−2)。

- 子情况 2.2:前 n−2 个人组成的队列非法

前 n−2 人非法,但最后要凑出 “FF”,说明前 n−2 人的最后两位是 “MF”(这样加上 “FF” 后,整体最后两位是 “MF”→“FF”?不,更准确的逻辑是:前 n−2 人非法,但 “前 n−4 人合法”,且第 n−3、n−2 位是 “MF”,这样加上 “FF” 后,最后四位是 “MFFF”,能保证最后两位是 “FF”,且整体合法)。

简单来说:前 n−4 人合法,然后固定接 “MF”,最后再接 “FF”,这样总长度为 n,且最后两位是 “FF”。

这种情况的数量为 f(n−4)。

- 图解:

- 二维状态法

- 状态定义:

- f1(n):以男生结尾的合法队列数

- f2(n):以女生结尾的合法队列数

- 状态转移:

- f1(n) = f1(n-1) + f2(n-1)(前n-1合法即可)

- f2(n) = f2(n-1) + f1(n-2)(必须保证最后两个女生)

- 总解:f(n) = f1(n) + f2(n)

- 具体分析:

- 状态定义:

m(n):长度为 n,最后一个是男生(M)的合法队列数;

f(n):长度为 n,最后一个是女生(F)的合法队列数;

总合法数 total(n)=m(n)+f(n)

1. 推导 m(n)

最后一个是男生(M),因为男生无 “单独” 限制,所以前 n−1 个位置组成的队列只要合法,最后加一个男生就合法。

因此:m(n)=total(n−1)

2. 推导 f(n)

最后一个是女生(F),根据限制 “女生不能单独”,所以最后两个必须都是女生(否则最后一个女生会 “单独”)。此时需要保证 “前 n−2 个位置的队列合法,且最后两位是女生”。

进一步分析 “前 n−2 个位置的队列是否合法”:

若前 n−2 个位置合法:直接在后面加 “FF”,合法,数量为 total(n−2)。

若前 n−2 个位置非法:但要凑出 “最后两位是 FF”,需满足 “前 n−4 个位置合法,且第 n−3、n−2 位是 “MF”(这样加 “FF” 后,最后四位是 “MFFF”,合法)”,数量为 total(n−4)。

因此:

f(n)=total(n−2)+total(n−4)

3. 总递推式

总合法数 total(n)=m(n)+f(n),代入 m(n) 和 f(n) 的表达式:

total(n)=total(n−1)+total(n−2)+total(n−4)

3)解题技巧

- 分类依据:优先选择直观的分类标准(如性别),再考虑合法性等抽象属性

- 边界处理:特别注意n≤4时的特殊情况需要单独处理

- 验证方法:通过小规模枚举(如n=1,2,3,4)验证递推公式的正确性

- 历史背景:该题目源自2005年浙大宁波理工学院的校赛题目,是经典的递推问题案例

7. 例题:字符串合法性判断

- 问题描述:长度为n的字符串由A/B/C组成,限制条件:

- A不能接在B后面

- B不能接在C后面

- C不限制

- 具体分析:

我们定义 3 个状态(对应最后一个字符是 A/B/C):

endA(n):长度为 n,最后一个字符是 A 的合法字符串数;

endB(n):长度为 n,最后一个字符是 B 的合法字符串数;

endC(n):长度为 n,最后一个字符是 C 的合法字符串数;

总合法数 f(n)=endA(n)+endB(n)+endC(n)。

1. 推导 endA(n)

最后一个字符是 A,根据限制 “A 不能接在 B 后面”→ 前一个字符不能是 B,可以是 A 或 C。

因此,前 n−1 个字符的最后一位是 A 或 C,所以:

endA(n)=endA(n−1)+endC(n−1)

2. 推导 endB(n)

最后一个字符是 B,根据限制 “B 不能接在 C 后面”→ 前一个字符不能是 C,可以是 A 或 B。

因此,前 n−1 个字符的最后一位是 A 或 B,所以:

endB(n)=endA(n−1)+endB(n−1)

3. 推导 endC(n)

最后一个字符是 C,无限制→ 前一个字符可以是 A、B 或 C。

因此,前 n−1 个字符的最后一位是 A、B 或 C,所以:

endC(n)=endA(n−1)+endB(n−1)+endC(n−1)

4. 总递推式

总合法数 f(n)=endA(n)+endB(n)+endC(n)

- 方法优势:通过二维状态分解使问题简化,避免直接推导复杂公式

8. 例题:连线方案数

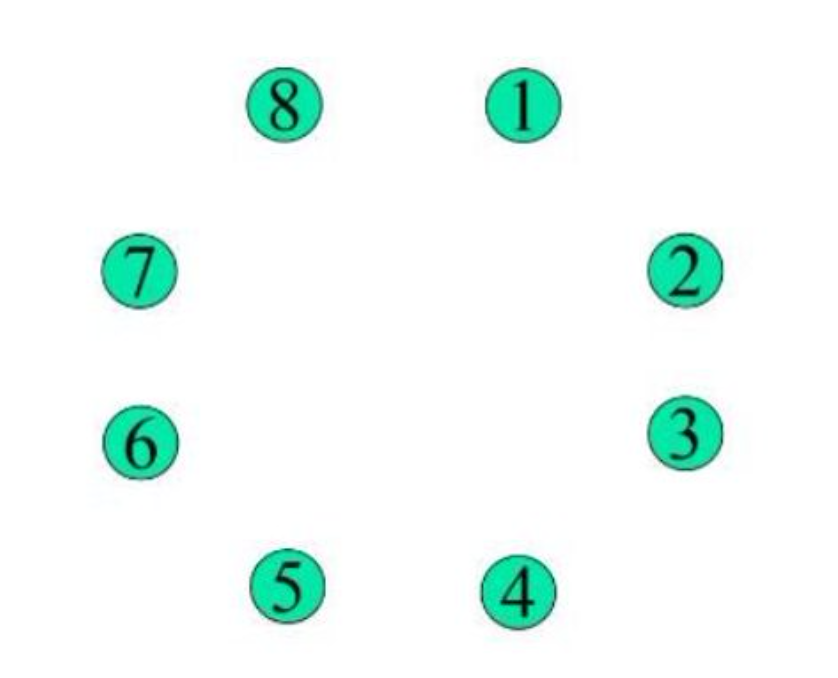

- 问题描述:2n个点围成圆圈,用n条不相交直线两两连接,求方案数

- 初始条件:

f(1)=1(2个点)

f(2)=2(4个点)

- 关键观察:

- 连接限制:固定点1只能与偶数点连接(避免交叉)

- 分类依据:根据点1的连接对象划分情况

- 具体分析:

设 f(n) 表示 “2n 个点围成圆,用 n 条不相交弦连接的方案数”。

分类讨论:固定一个点的连接对象

为了避免弦交叉,固定 “点 1” 的连接目标(所有点对称,选点 1 不影响结果)。

根据几何性质,点 1 只能连接偶数点(若连奇数点,必然与其他弦交叉)。假设点 1 连接 “点 2k”(k 从 1 到 n),此时圆被分成左右两个独立区域:

左侧区域:包含 2(k−1) 个点(点 2 到点 2k−1),需要用 k−1 条弦连接,方案数为 f(k−1);

右侧区域:包含 2(n−k) 个点(点 2k+1 到点 2n),需要用 n−k 条弦连接,方案数为 f(n−k)。

递推关系:子问题的组合

对于每一个 “点 1 连点 2k” 的情况,总方案数是 “左侧方案数 × 右侧方案数”(因为左右区域独立,方案可自由组合)。

由于 k 可以取 1 到 n(对应点 1 连点 2,4,…,2n),所以总方案数 f(n) 是所有 k 对应的 “左右方案数乘积” 之和:

为了和常见形式统一,令 i=k−1(则 k=i+1),当 k 从 1 到 n 时,i 从 0 到 n−1,因此递推式可改写为:

9. 卡特兰数

(1) 递推公式(最常用形式)

卡特兰数的递推关系为:

初始条件:

这个递推式的含义是:第 n 个卡特兰数,等于所有 “前 i 个卡特兰数” 与 “后 n−1−i 个卡特兰数” 的乘积之和(和圆上点连接的递推式完全一致)。

(2)通项公式

卡特兰数的通项公式可以通过组合数推导得出:

其中是组合数,表示从 2n 个元素中选 n 个的组合数。

(3)案例

我们再来回顾一下刚刚那道题:圆上 2n 点连接问题

问题:2n 个点围成圆,用 n 条不相交的弦两两连接,求方案数。

分析过程:

分治逻辑:固定一个点(如点 1),它只能连偶数点(避免交叉)。假设点 1 连点 2k,则圆被分成左右两个独立区域,左侧有 2(k−1) 个点(方案数 Ck−1),右侧有 2(n−k) 个点(方案数 Cn−k)。

递推关系:总方案数是所有 k 对应的 “左侧方案数 × 右侧方案数” 之和,即,与卡特兰数递推式一致。

初始条件:n=1 时(2 个点),方案数 C1=1;n=2 时(4 个点),方案数 C2=2,符合卡特兰数初始条件。

因此,该问题的解就是第 n 个卡特兰数。

(4)其他经典卡特兰数问题

1. 括号匹配问题

问题:有 n 对括号(( 和 )),求所有合法的括号排列数(如 n=2 时,合法排列为 (())、()(),共 2 种)。

分析:

选第一个左括号 (,它必须和某个右括号 ) 匹配。假设第 k 个位置是与之匹配的右括号,则左边有 k−1 对括号(方案数 Ck−1),右边有 n−k 对括号(方案数 Cn−k)。

递推关系:,与卡特兰数一致。

2. 出栈序列问题

问题:一个栈(先进后出),有 n 个元素依次入栈,求所有可能的出栈序列数(如 n=2 时,序列为 [1,2]、[2,1],共 2 种)。

分析:

假设第一个出栈的元素是第 k 个入栈的元素,则它之前有 k−1 个元素已经出栈(方案数 Ck−1),之后有 n−k 个元素出栈(方案数 Cn−k)。

递推关系:,与卡特兰数一致。

3. 二叉树计数问题

问题:有 n 个节点,求能构成的不同形态的二叉树数目。

分析:

选一个节点作为根节点,左子树有 i 个节点(方案数 Ci),右子树有 n−1−i 个节点(方案数 Cn−1−i)。

递推关系:,与卡特兰数一致。