模电基础:三极管的基本原理

目录

一、三极管的结构

二、三极管的放大原理

编辑编辑

三、三极管的输入输出特性曲线

(1)输入曲线

(2)输出曲线

(3)温度对三极管性能的影响

上一篇文章中我们了解了PN结的基础知识,现在我们将两个PN结拼在一起,就形成了三极管。三极管被广泛的用于电流放大电路,本篇文章我们来学习一下三极管的原理。

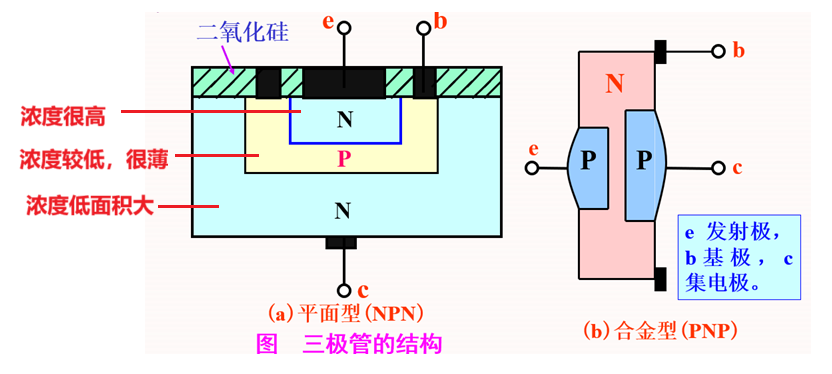

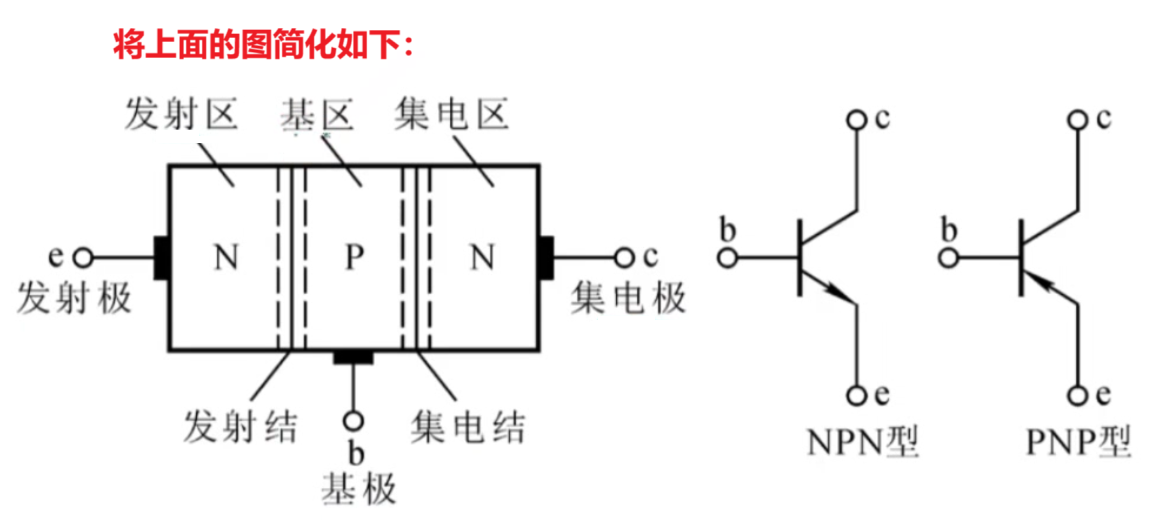

一、三极管的结构

三极管内部有三个掺杂区域:发射区(掺杂浓度高,负责 “发射” 载流子)、基区(厚度薄、掺杂浓度低,负责 “传输” 载流子)、集电区(面积大,负责 “收集” 载流子)。

将N型杂质半导体和P型杂质半导体采用注入的工艺,就形成了图中的三极管结构(这里以NPN型为例)。

我们以后分析就以这个图为准了。

对应三个电极:发射极(e)、基极(b)、集电极(c);

两个 PN 结:发射结(基区与发射区之间的 PN 结)、集电结(基区与集电区之间的 PN 结)。

二、三极管的放大原理

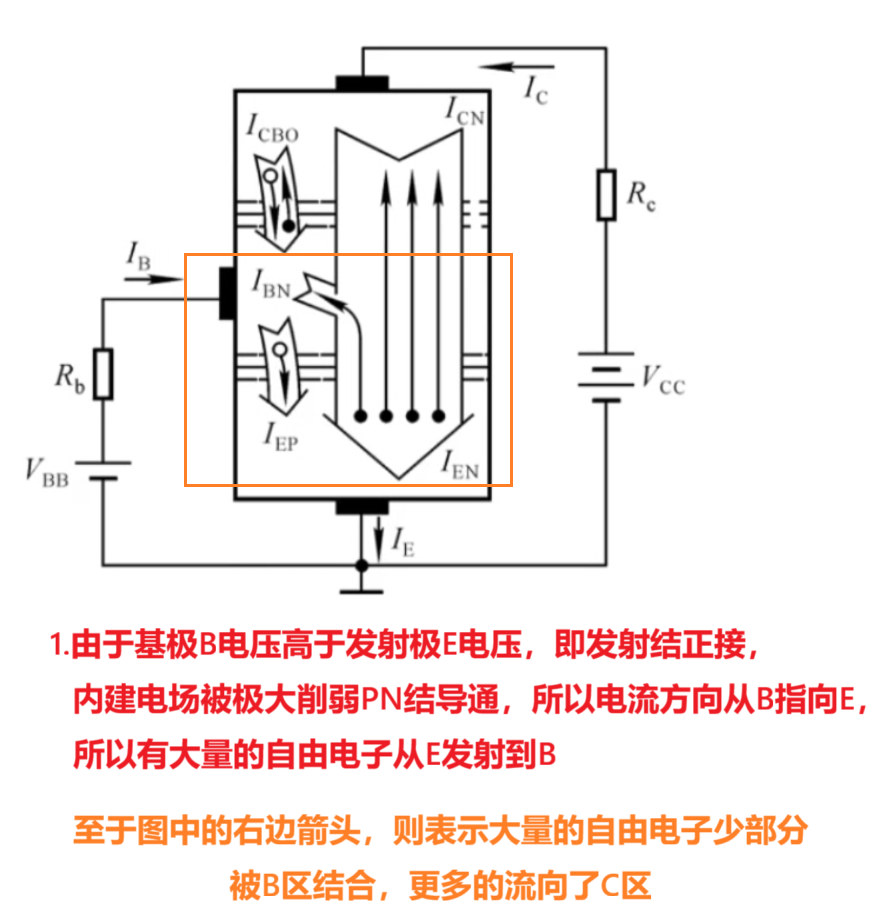

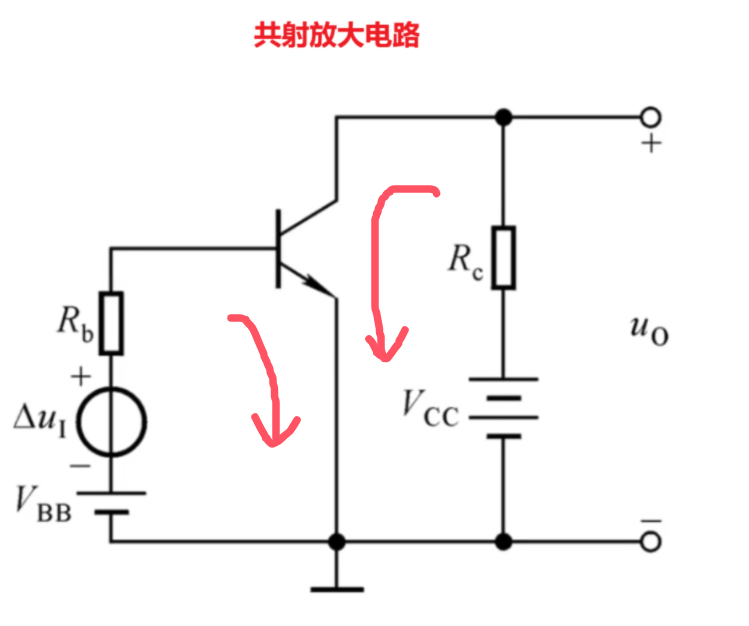

我们以这个图来理解:

三极管要实现电流放大,需满足外部偏置条件:

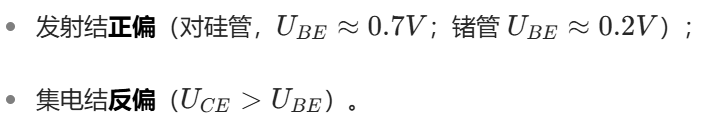

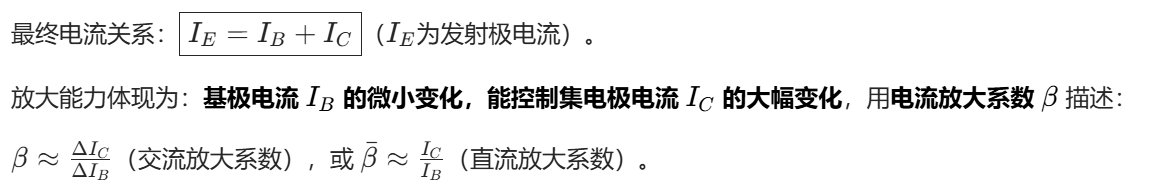

注意:这里我们称Ic/Ib为放大倍数。是因为从发射极来的自由电子一方面浓度远高于基极空穴浓度,另一方面因为基极很薄,所以被基极空穴结合的自由电子数量极少,大部分都流向了集电极。而从概率的角度来说,有多少被基极结合,就会成比例的有对应的电子被集电极吸收。

三、三极管的输入输出特性曲线

(1)输入曲线

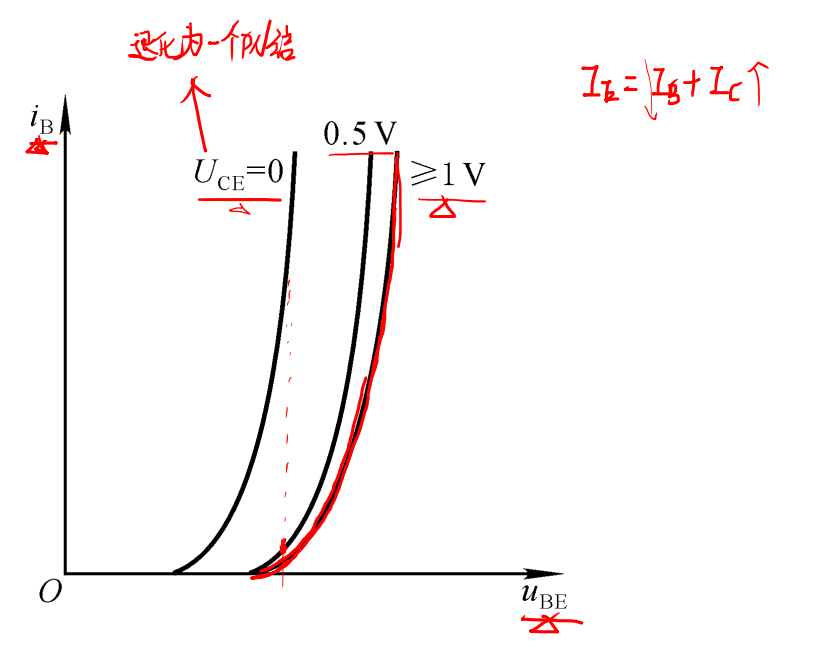

当CE两端之间电压为0的时候,该三极管退化成一个普通的PN结二极管,所以曲线与二极管一样,在温度提高的时候会向左移动。而当CE两端电压逐渐升高的时候,表示着集电极端对电子的吸引能力增强,所以在BE电压一定(发射的自由电子数目相同)的时候,CE电压越高,IB电流越小,当CE电压超过1V之后,几乎所有的自由电子都被集电极吸引,从而较为稳定不变。

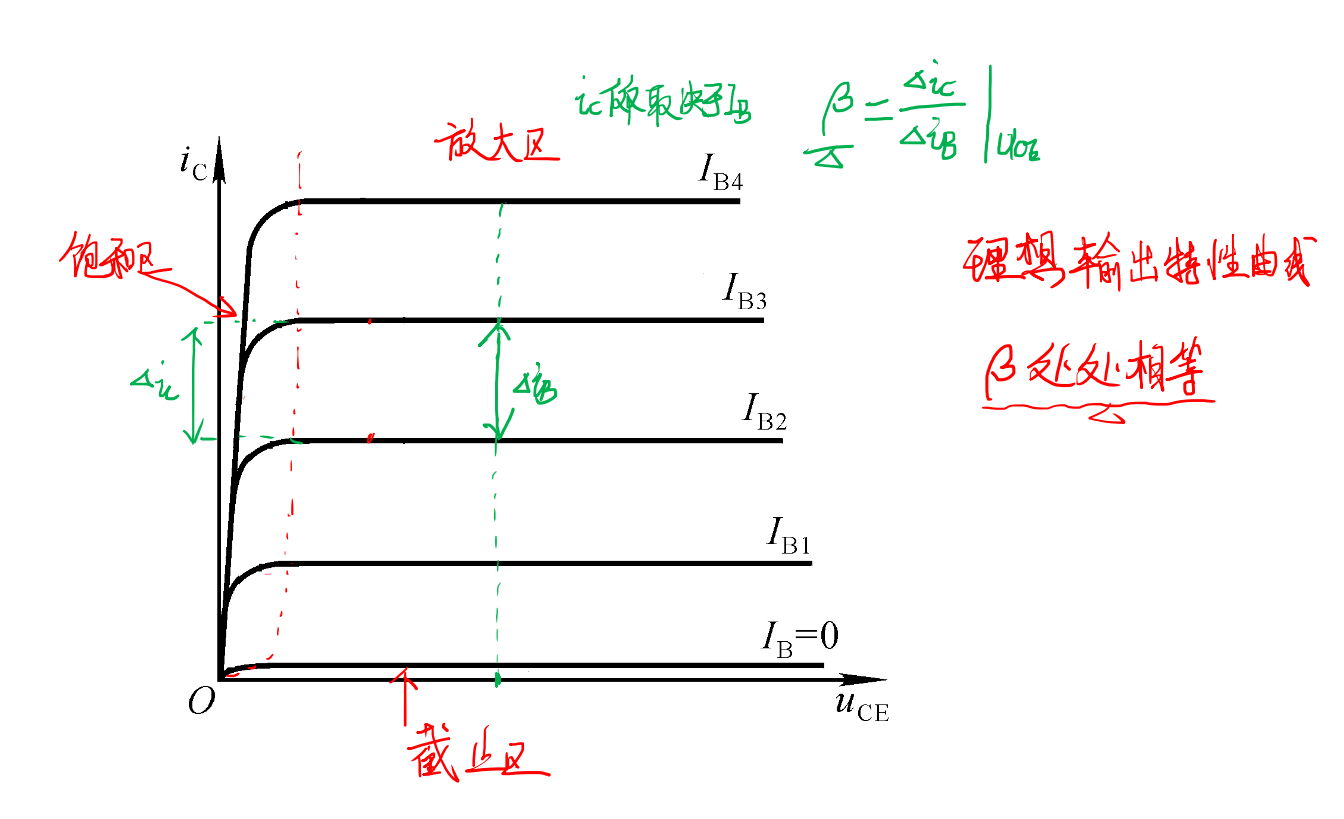

(2)输出曲线

输出曲线表示的是三极管有三种状态区间。当BE之间电压小于PN结开启电压的时候,三极管处于截止态,并不工作,此时不会有自由电子被发射出去,也就没有放大电流。

当BE之间电压大于PN结开启电压,且C电位高于B,集电结处于反接状态,内建电场扩宽,电压增强,集电极吸引能力提升,三极管工作在放大区,此时IB和IC呈一个固定的β比例关系。

当BE之间电压大于PN结开启电压,且C端电位低于B,则说明集电结两端电压对内建电场起到削弱作用,仅凭内建电场的吸引力很难吸收大量自由电子,此区间内IC与IB没有比例关系,由于集电极的抓取电子能力太弱,会让许多电子跑掉,所以看起来IB不管怎么增大,IC都饱和了,所以称为饱和区。

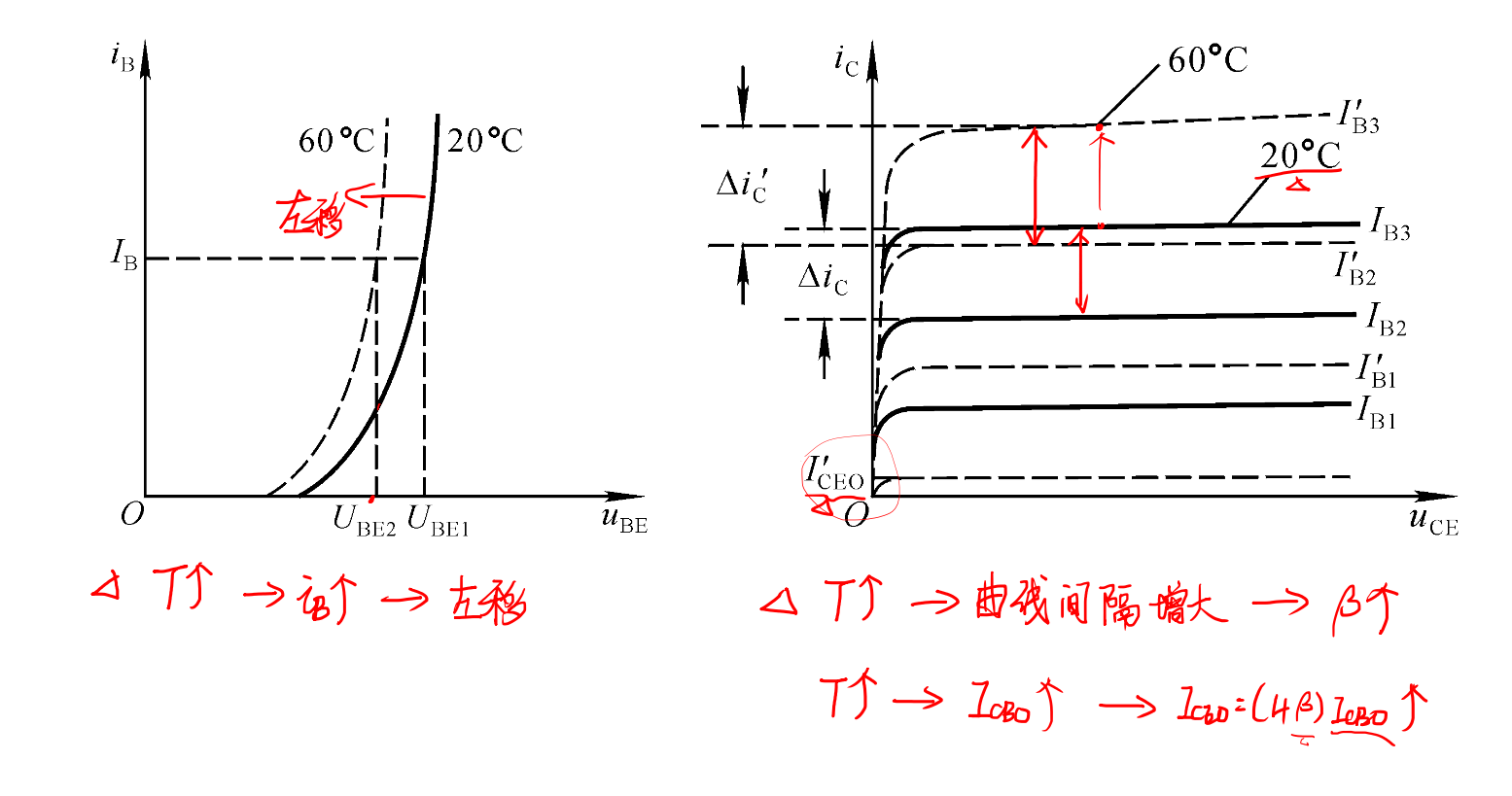

(3)温度对三极管性能的影响

在温度升高时,输入曲线会往左移动。这是因为热运动加剧,在相同的BE电压时,会有更多的自由电子产生,从而导致IB增大。

而对于输出曲线,在CE电压一定的情况下,IC仍然会增大,因为IC=β*IB。不过值得注意的是,这个放大倍数β也会扩大。