从ENIAC到Linux:计算机技术与商业模式的协同演进

目录

- 一、军事需求驱动的技术起源与民用转化

- 1.1 ENIAC与军事科技的基础性作用

- 1.2 摩尔定律对技术民用化的推动

- 二、商业模式的分化与成熟

- 2.1 IBM:大型机时代的主导者

- 三、操作系统的发展与分化

- 3.1 UNIX:操作系统的奠基者

- 3.2 硬件分化引导操作系统演进

- 3.3 Wintel联盟:开放生态的胜利

- 3.4 生态竞争:封闭与开放的商业逻辑

- 四、Linux与开源:协作创新与商业革新

- 4.1 Linux的诞生与高校传播

- 4.2 开源模式的本质与动力

- 4.3 开源作为高级商业模式

- 4.4 开源与闭源的生态竞争

引言:技术革命与商业创新的双人舞

计算机技术的发展史不仅是一部技术进步史,也是一部商业模式演变史。从军事领域的庞大计算装置到个人手中的智能设备,从封闭系统到开放开源生态,技术突破与商业创新彼此推动,共同塑造了今天的数字世界。

一、军事需求驱动的技术起源与民用转化

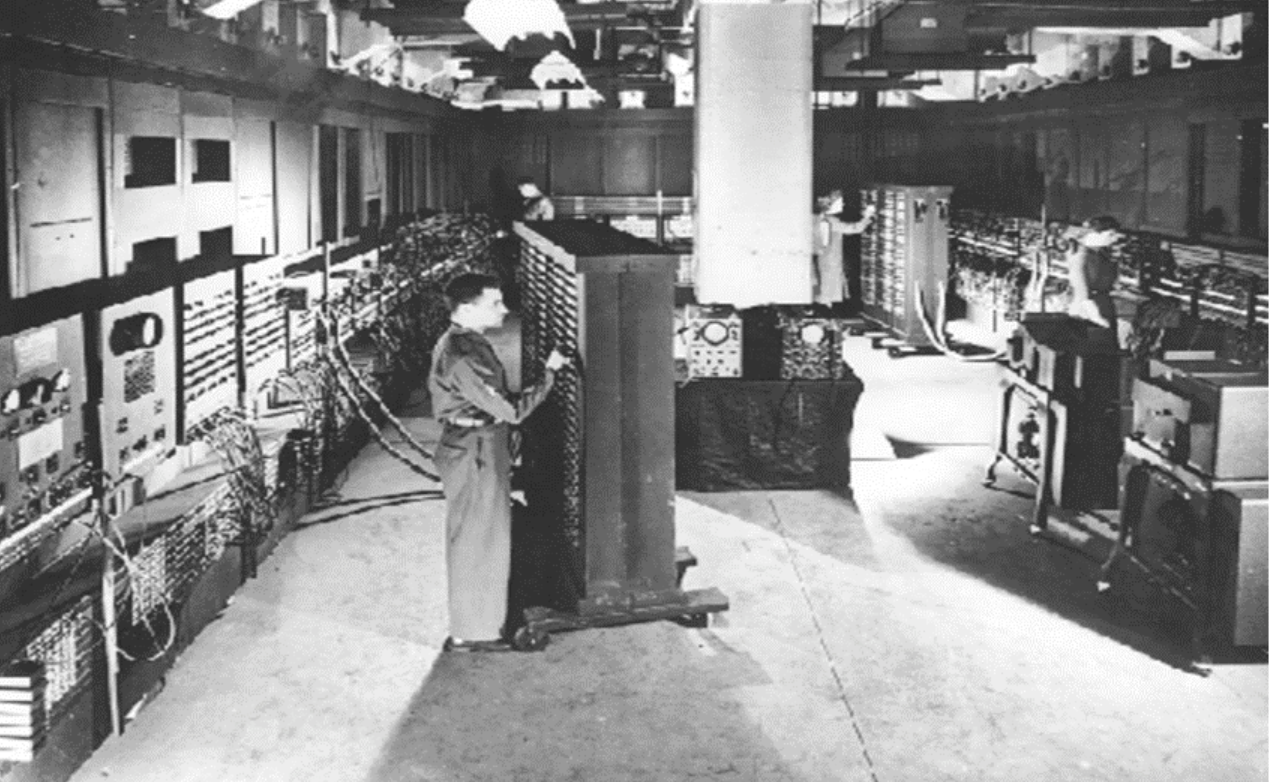

1.1 ENIAC与军事科技的基础性作用

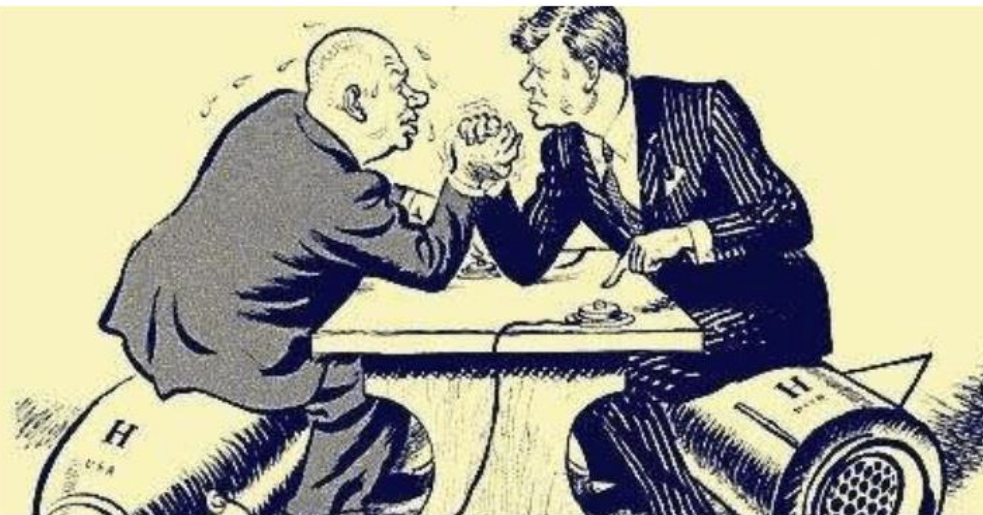

1946年2月14日,世界上第一台通用电子计算机ENIAC在美国问世。受当时数字电路技术限制,ENIAC体积巨大,其本质是由内存、CPU与存储设备等一系列数字电路模块组成。该技术的出现并非偶然,而是源于明确的军事需求——最初用于计算导弹弹道轨迹。从某种程度上说,ENIAC是美苏冷战早期军事对抗的直接产物。

军工技术向民用转化在历史上并不罕见。例如,微波炉技术源自无线电领域,二战中德军坦克由拖拉机工厂转产制造,当今许多汽车制造商前身也是军工企业。军事技术通常依赖国家长期投入,逐步从初创走向成熟,最终扩展为多国掌握的通用技术。ENIAC正是美国为巩固国防优势、抢占技术制高点所推动的战略项目。

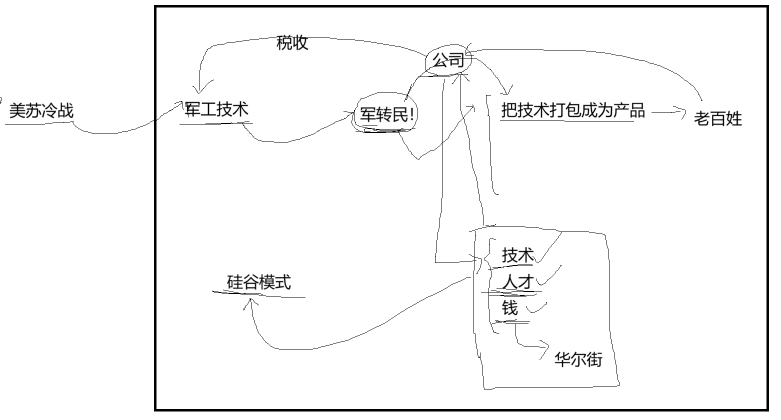

随着冷战结束和苏联解体,外部军事压力减缓,大量军用技术面临高昂研发成本回收的挑战。此时,“军转民”成为关键路径:国家支持企业将军事技术转化为民用产品,投入消费市场实现商业价值,企业再通过税收等方式回馈国家,形成闭环价值体系。

许多参与军事研发的大学教授和科学家也积极参与这一转化过程,通过专利授权、合作开发或创业等方式,与企业共同推进技术产品化。这不仅帮助企业实现良性运营,也加速了科技的实际应用。

这种“军工驱动”模式在美国逐渐形成良性循环:国家持续投入军事研发,为前沿技术提供资金与场景支持;待技术成熟且不再涉密后,便通过商业化进入民用领域,实现社会价值并反哺国家建设。

需强调的是,技术转化非仅靠科研人员即可完成,更属于商业运作范畴。成功创办企业通常依赖三大要素:技术(常来自军转民)、人才(依托教育体系)和资金(依赖金融系统如华尔街)。这正是上世纪60至70年代美国能涌现大量科技公司的关键。

这一整套技术转化与商业化机制后被总结为“硅谷模式”,孵化出如IBM、苹果、微软、特斯拉等全球科技巨头。我国在推进科技自主与产业升级过程中,也借鉴了此类由国家战略牵引、市场为导向的“技术转化”模式,实现科技与经济的高质量发展。

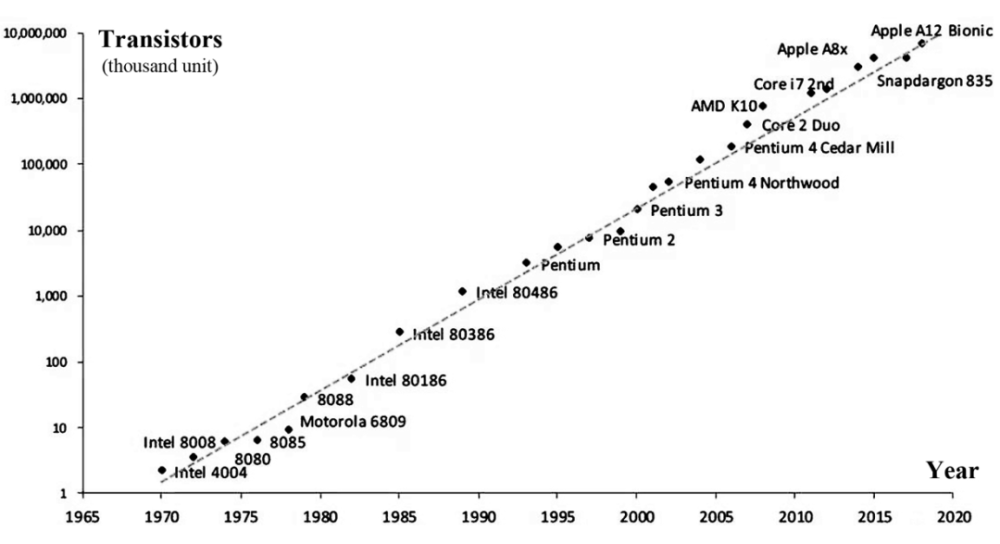

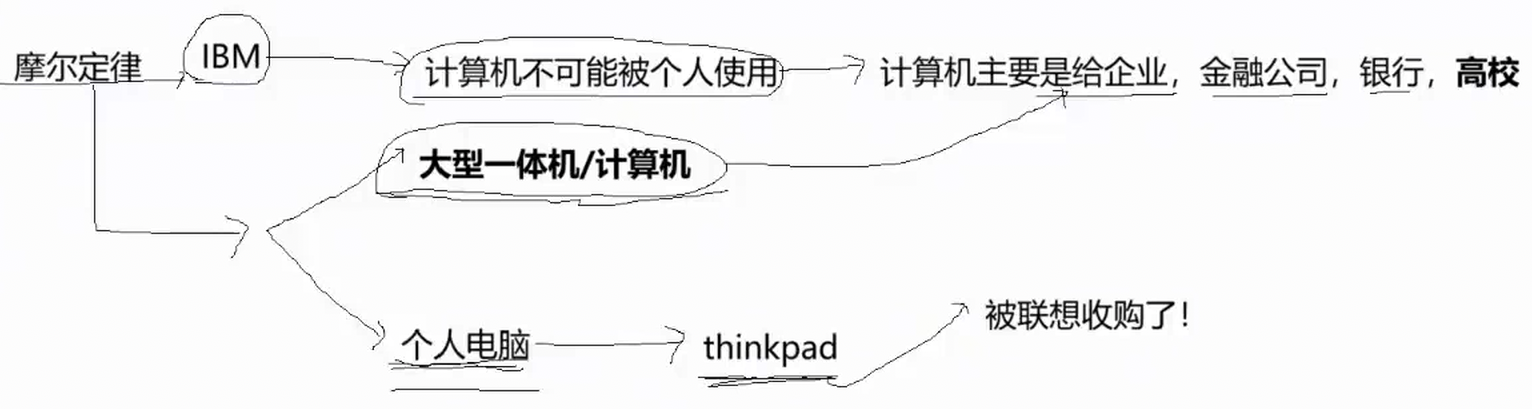

1.2 摩尔定律对技术民用化的推动

在“军转民”进程中,1965年英特尔联合创始人戈登・摩尔提出“摩尔定律”,成为技术普及的重要推手。该定律指出,集成电路上的晶体管数量约每18-24个月翻倍,性能大幅提升,同时价格保持不变,为芯片技术指明了迭代方向。

摩尔定律直接推动半导体技术进步:芯片体积缩小、能耗降低、算力增强,促使计算机从ENIAC式庞然大物走向小型化,解决了民用化的体型与成本障碍。在这一过程中,IBM成为该时期的代表企业。

二、商业模式的分化与成熟

2.1 IBM:大型机时代的主导者

在“军转民”与技术迭代初期,IBM精准把握企业级市场,成为“大型机时代的霸主”。尽管摩尔定律持续生效,但因早期计算机制造成本极高(如苹果首代电脑造价达数万美元),IBM判断“计算机难以成为个人消费品”,因此集中资源研发大型一体机。这类设备运算能力强、稳定性高,面向企业、金融机构和高校等需要处理海量数据与复杂业务的用户。

美国发达的金融体系为大型机提供了天然需求。高度成熟的银行业、信贷机构及证券市场产生大量数据处理任务,与大型机的优势高度匹配。高校和科研机构同样成为重要用户,既承担前沿研究,也培养了大量计算机人才。

尽管IBM主打大型机市场,也曾尝试进入个人电脑领域,推出ThinkPad系列。但由于公司内部对个人电脑市场存疑、资源投入有限,该业务未能达到预期。2005年,IBM将ThinkPad出售给联想,标志着其正式退出个人电脑市场,全面转向企业级解决方案与服务。

三、操作系统的发展与分化

3.1 UNIX:操作系统的奠基者

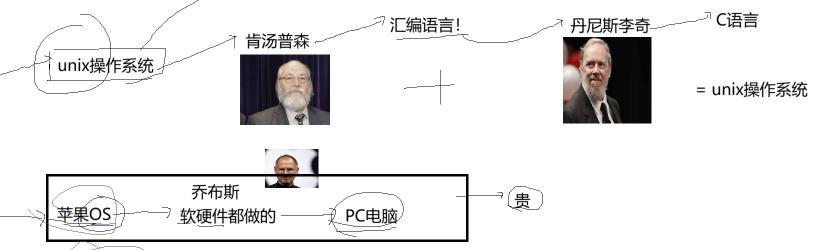

计算机发展早期,用户通过物理开关控制电路,效率低下且无法多任务处理。随着算力提升,急需一种能协调硬件、管理程序运行的系统软件——操作系统。在众多操作系统中,UNIX成为影响最深远的代表。

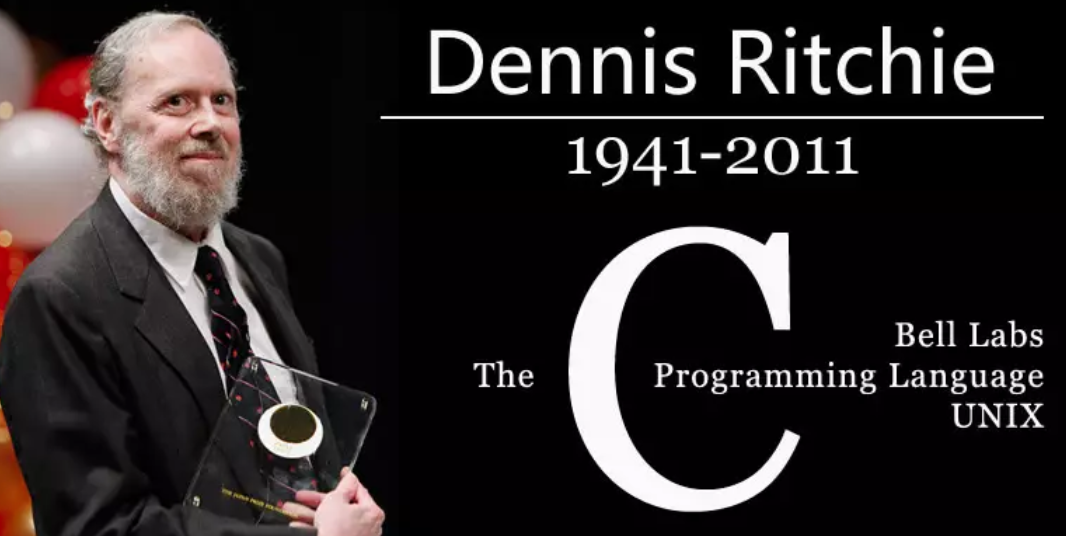

60-70年代美苏冷战期间,美国在软硬件领域全面突破。当时操作系统普遍封闭、兼容性差,严重制约效率。1969年,AT&T贝尔实验室的肯・汤普森与丹尼斯・里奇为解决内部开发效率问题,在一台闲置PDP-7计算机上用汇编语言编写了初版UNIX。

然而汇编语言与硬件强绑定,开发维护困难,阻碍了UNIX推广。为突破限制,丹尼斯・里奇首先开发出可移植的C语言,二人用C重写UNIX。这一改写彻底改变UNIX命运:C语言的模块化特性降低开发维护难度,并使系统摆脱硬件依赖,轻松适配不同设备。

受AT&T业务限制,UNIX早期未大规模商业化,但通过学术共享与开源迭代,迅速进入科研与企业领域。UNIX重塑了操作系统开发逻辑,成为现代操作系统的共同源头——Linux、macOS、BSD等系统均受其影响,甚至iOS和Android也继承其架构基因。UNIX为后续服务器生态与移动互联网发展奠定基础。

3.2 硬件分化引导操作系统演进

计算机硬件分为企业级大型机与个人PC机,该格局必然引致操作系统的分化。正如河道决定水流,硬件发展路径塑造了软件演进方向。这一时期不仅涌现出面向大型机的操作系统(如UNIX),也诞生了针对个人用户的操作系统,最具代表性的为苹果Mac OS与微软Windows。

苹果走出一条独特道路,成为真正实现“软硬件一体化”的公司。与IBM“计算机不可能个人化”的观念相反,苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯和史蒂夫・沃兹尼亚克致力于使计算机更友好、强大且个人化。Apple II成为首款商业成功的个人电脑,为普通人打开计算世界大门。

需指出,苹果“软硬件都做”并非全链条自研,而是深度整合:从全球供应商(如三星、台积电、康宁)采购顶级元件,通过自主设计、组装与品控,转化为体验一致的产品。早在2000年代初,苹果就在中美建立生产线,近年逐渐将部分产能转移至印度、越南,体现其“整合全球资源,打造自主产品”的模式。

软件层面,苹果坚持完全自研,从操作系统到应用软件均自主开发。这种“硬件整合+软件自研”模式使苹果PC迅速成功。首代苹果电脑虽价格昂贵,但凭借卓越设计与用户体验,一经推出即受市场欢迎。

创造该奇迹的核心人物乔布斯,却于1985年被自己创建公司的股东会驱逐。这段经历反为苹果日后辉煌埋下伏笔。1997年乔布斯回归濒危的苹果,带来一系列革命性产品理念。

乔布斯将软硬件一体化追求发挥到极致,最终推出改变世界的iPhone系列。这不仅是技术突破,更是商业模式革命——通过构建“硬件+软件+服务+内容”的生态,苹果创造出前所未有的用户价值与商业回报。

3.3 Wintel联盟:开放生态的胜利

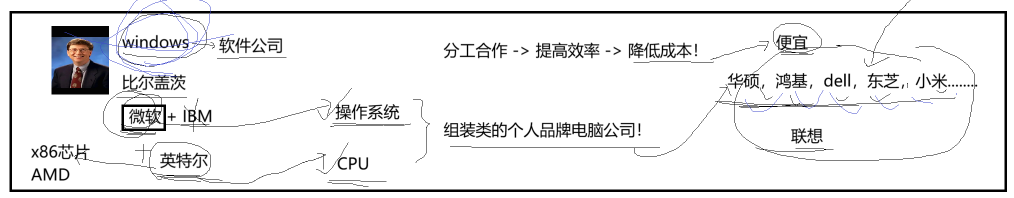

当苹果开创个人电脑先河时,另一条技术商业化路径也在形成。比尔・盖茨领导的微软看清个人计算机潜力,但选择与苹果不同的定位:专注软件,放弃硬件。

微软缺乏硬件背景与制造能力,而苹果已在个人电脑市场取得初步成功。因此微软采取合作策略:寻找伙伴共建生态。微软开发操作系统,计算机核心硬件——CPU则由合作伙伴提供。

微软最初与IBM合作,但因理念分歧(IBM坚持大型机思维,微软专注个人电脑)未能持续。最终微软与英特尔(Intel)结成著名的“Wintel联盟”(Windows + Intel),奠定个人电脑基础生态。

Wintel联盟模式具革命性:微软与英特尔均不生产整机,而是作为技术与组件供应商。微软授权Windows,英特尔销售x86架构CPU,其他厂商设计、组装、销售整机。

该模式催生大量组装类个人电脑品牌,包括华硕、宏碁、戴尔、东芝、联想,以及后来的小米、华为等。这些厂商采购Windows系统与英特尔(或AMD)CPU,结合其他硬件,推出各具特色的品牌电脑。

3.4 生态竞争:封闭与开放的商业逻辑

Windows生态能吸引众多硬件厂商,原因在于:操作系统开发门槛高,多数厂商无法自研;参与Wintel体系可带来商业利益——分工合作提效降本。

相反,苹果坚持封闭生态,不授权硬件设计或操作系统,导致市场上仅苹果一家提供Mac电脑。微软则通过“群狼战术”,联合众多硬件厂商应对苹果。

其结果表现为:Wintel体系PC价格较低,苹果定位高端。“便宜的产品用户更多”,这解释了为何多数个人电脑用户使用Windows,而苹果用户始终为少数。

即便今天,多数个人电脑(除苹果及部分华为机型)仍搭载Windows系统与英特尔(或AMD)x86架构芯片。该市场格局根源在于两种商业哲学的竞争:微软的开放授权与分工协作赢得市场份额,苹果的封闭一体化则在利润与体验上保持优势。

四、Linux与开源:协作创新与商业革新

当Unix在商业与学术领域发展、Windows与Mac OS在个人市场竞争时,一条全新路径逐渐形成——以Linux为代表的开源模式。该模式不仅改变操作系统开发方式,更重塑软件行业的商业模式与创新生态。

4.1 Linux的诞生与高校传播

大型机价格高昂,主要售予企业、金融机构与高校。高校为何成为重要用户?如今AI火热,高校课程多与AI相关;国家一旦有新兴技术,常先进入高校。当年计算机与操作系统属前沿技术,财力雄厚的学校会采购此类设备,欧美许多高校购买或通过人才捐赠获得Unix系统。

在这一背景下,搭载Unix的计算机进入高校成为必然——学校需始终紧跟前沿。芬兰赫尔辛基大学也引进Unix系统,该校学生林纳斯·托瓦兹在实验室接触到Unix后,产生强烈愿景:操作系统作为改变世界的工具,不应被专有与收费所限制。

需说明微软的商业逻辑:早期Windows未内置办公软件,但随着版本迭代,Office等软件被纳入系统。用户可能因周围人使用Office而不得不选择Windows,体现其商业智慧。尽管盗版Windows泛滥,微软并未严格打击,而是藉此扩大全球影响力。但合作伙伴如华硕、联想必须使用正版,否则面临法律风险。整机预装系统为微软带来收入,以部分利润换取全球市场份额。

林纳斯·托瓦兹于1991年开发出Linux操作系统,名称意为“Linux is not Unix”,明确其与Unix的渊源与区别。作为类Unix系统,Linux继承技术优点,但走上完全不同道路。当时Unix代码约一万行。

林纳斯选择将Linux开源,这一决定彻底改变了操作系统的演进模式。

4.2 开源模式的本质与动力

开源(开放源代码)的核心是公开源代码,允许任何人查看、修改和分发。一个常见问题是:为何有人愿参与这类“免费”劳动?

实际上,开源动力来源多元:

-

顶尖技术人才常不受经济利益驱动,更关注技术挑战与社会影响;

-

操作系统作为改变世界的工具,吸引理想主义者参与;

-

协作创新效率高:开源能汇集众人之力,快速发现与解决问题。

与闭源相比,开源优势明显:

-

人多力量大:更多审查者提高问题发现几率;

-

无利益冲突:开发者基于技术决策,而非商业考量;

-

调试修复更高效:直接访问源代码简化问题解决;

-

持续进化:开源项目可不断改进完善。

闭源缺陷示例:假设Windows源代码达5000万行,由1000名工程师维护,每人负责5万行。这些代码全球仅千人熟悉。一旦出现bug,若问题涉及两名程序员的代码,易出现扯皮现象,导致修复效率低下。

因此,Linux自1991年开源至今,已发展为千万行级别的优秀项目。Windows虽在某些方面更优,但仍存问题。Linux服务器可持续运行2-6年无故障,Windows难以匹敌。

4.3 开源作为高级商业模式

开源实质是一种高级商业模式,非单纯技术理想主义。企业选择Linux等开源系统的原因包括:

-

源代码公开免费:降低初始成本与使用门槛;

-

技术优势:通常更高效、bug更少、更稳定;

-

数据安全:可自主审查代码,确保无后门与漏洞。

这正是华为推出鸿蒙系统的深层逻辑——基于开源技术构建自主可控系统,避免技术依赖,确保安全。

开源形成良性循环:公开源代码 → 吸引开发者 → 发现问题并修复 → 系统持续完善 → 吸引更多用户与开发者。该模式最终产生更优的操作系统——更高效、稳定、安全。

4.4 开源与闭源的生态竞争

Linux选择开源,本质是对其他专有操作系统的战略应对。当Windows和macOS通过技术封闭建立商业壁垒时,Linux以完全开放形成差异化优势。

该策略最终成功:如今Linux已成为全球最重要基础设施软件之一支撑绝大多数互联网服务器、嵌入式设备与移动设备(Android基于Linux内核)。从技术理想主义出发,最终形成可持续商业模式,是开源运动最引人入胜之处。

开源成功影响整个软件行业思维,证明协作共享与商业成功可相互促进。该理念正从软件扩展至更多领域,成为数字时代重要创新范式。

基于以上内容,中国在发展到现阶段程度,就必须拥有自主操作系统,原因在于:物联网时代涉及人身与国家安全,不同于过去互联网时代。虽Linux开源且“技术无国界”,但技术者有其国籍,需保持必要警惕。