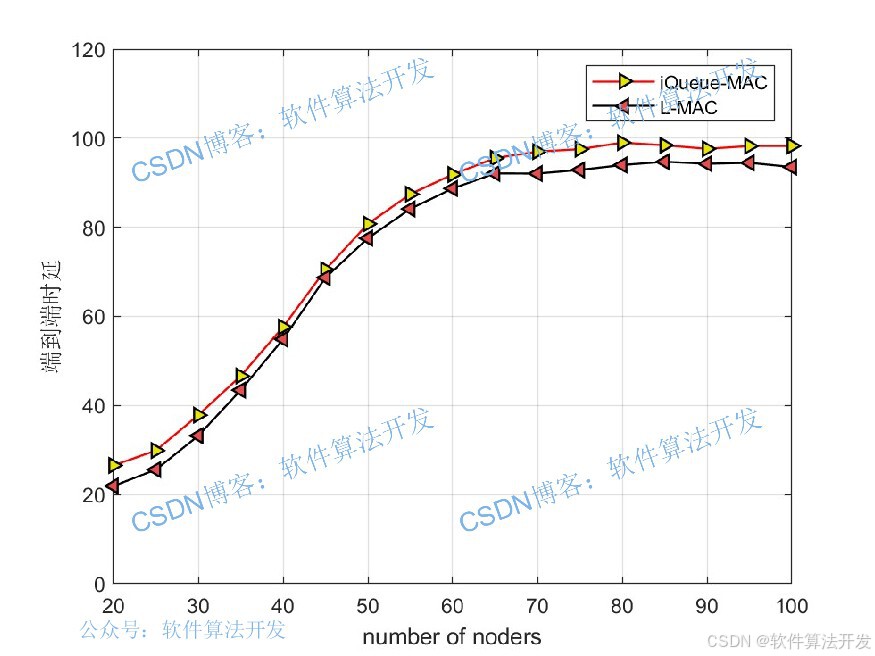

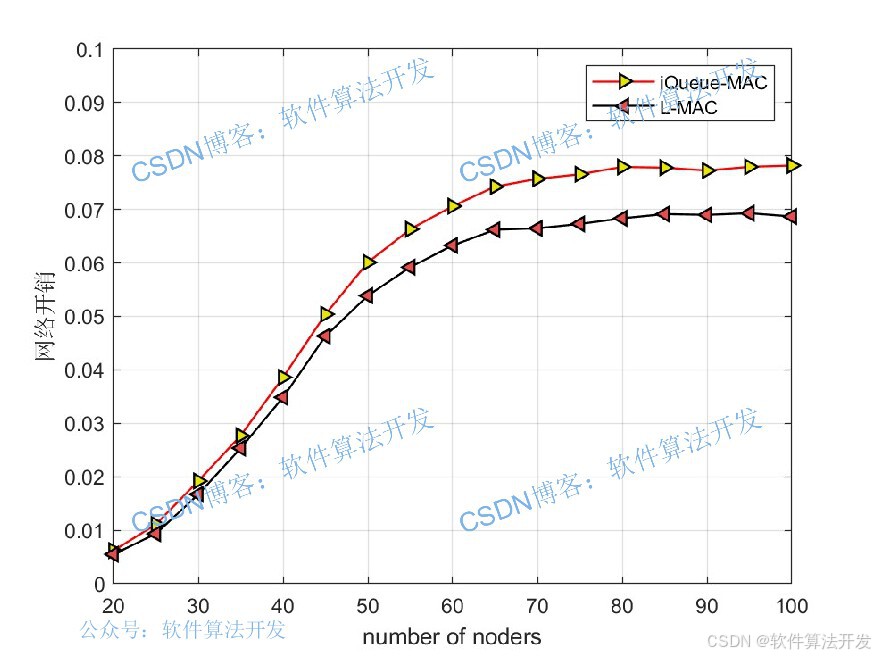

基于dijkstra算法的WSN网络MAC协议matlab仿真,分析网络延迟与网络开销

目录

1.程序功能描述

2.测试软件版本以及运行结果展示

3.部分程序

4.算法理论概述

5.完整程序

1.程序功能描述

无线传感器网络(WSN, Wireless Sensor Network)是由大量低成本、低功耗的传感器节点组成,通过无线通信实现数据采集、传输与协同处理的分布式网络,广泛应用于环境监测、智能农业、工业控制等领域。在WSN中,介质访问控制(MAC, Medium Access Control)协议负责协调节点对无线信道的访问,直接影响网络的延迟、能耗、吞吐量等关键性能指标。

传统WSN MAC协议(如SMAC、TMAC)多采用固定时隙分配或随机竞争机制,存在信道资源利用率低、节点间干扰严重、端到端延迟不可控等问题。而Dijkstra算法作为经典的最短路径寻优算法,具备在带权图中高效寻找从源节点到其他所有节点最短路径的能力。将Dijkstra算法融入 WSN MAC协议设计,可通过动态路径优化与信道资源按需分配,实现网络延迟与开销的协同优化 —— 既保证数据传输路径的“最短性”(降低延迟),又通过路径复用与干扰规避减少无效能耗(降低开销)。

2.测试软件版本以及运行结果展示

MATLAB2022A/MATLAB2024B版本运行

3.部分程序

%节点分布范围

SCALE = 500;%

%初始节点能量

E0 = 1;

%子节点之间的通信半径

Radius= 100;%

%子节点与父节点的通信半径

FRadius= 100;%

%节点最大移动速度

Vmax = 0;%

%数据发送包速率

Smax = 20;%

%数据发送包长度

SLen = 2000;%

%节点通信阈值

LRad = 87;

%电路能耗系数

Eelec = 5e-8;

%信道传播模型的能耗系数

Efs = 1e-11;

%信道传播模型的能耗系数

Emp = 1.3e-15;

%压缩比

u = 0.5;%

%初始变异概率

P = 0.5;%

MTKL = 2000;%

Times = 2;%仿真时间

12_067m4.算法理论概述

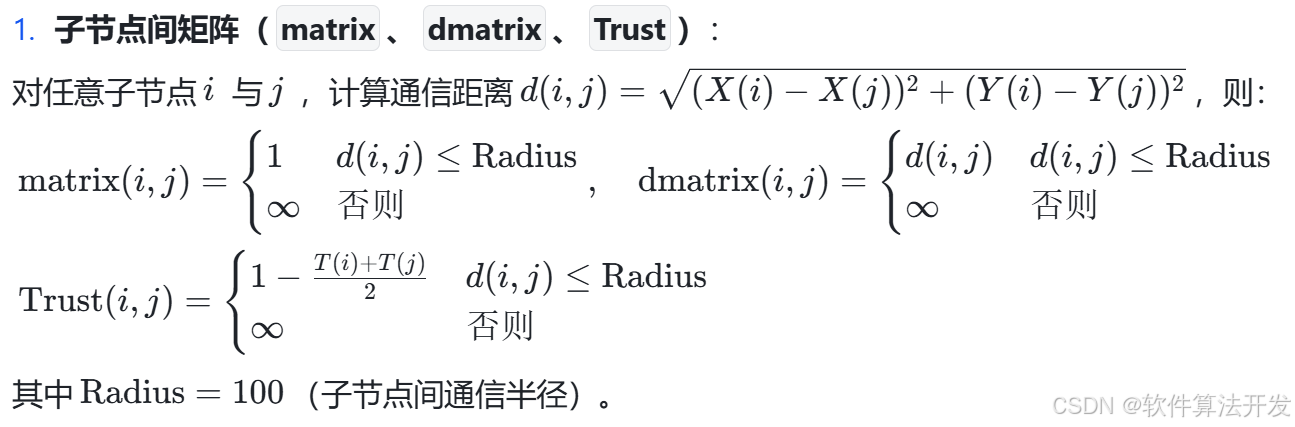

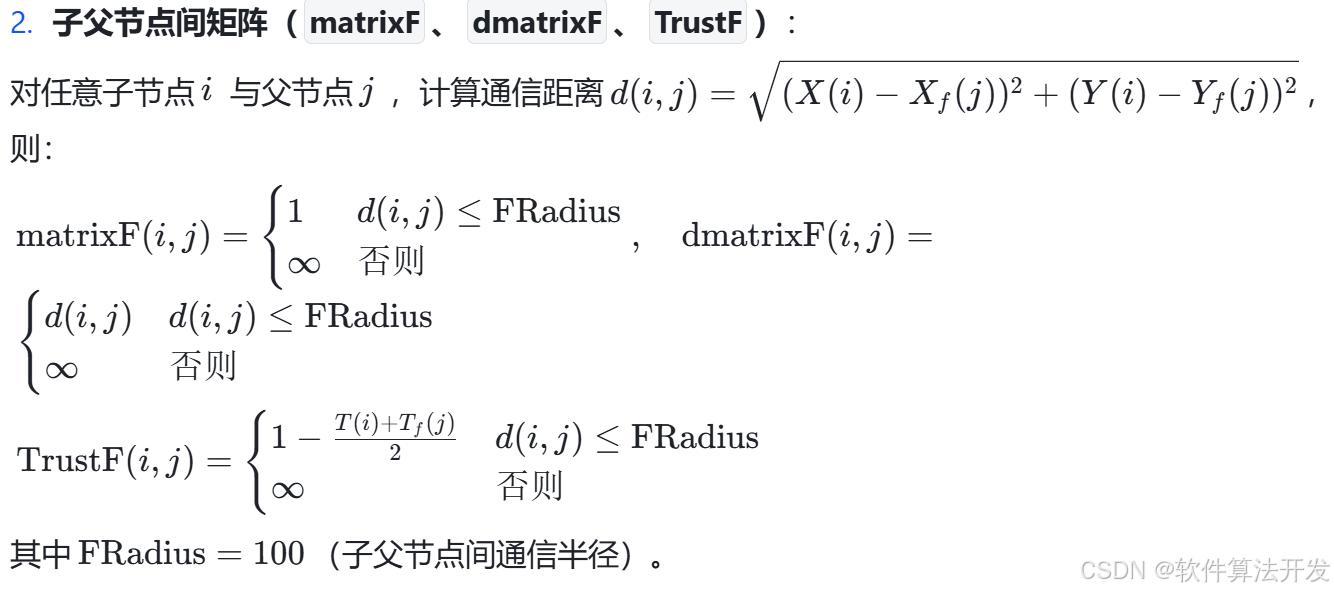

网络模型:将WSN抽象为无向带权图G=(V,E,W),其中V包含子节点与父节点(程序中父节点数量为⌊子节点数/10⌋+1),E为节点间可通信的边集合(子节点间通信半径Radius=100,子节点与父节点通信半径FRadius=100),W为边权重(综合节点信任度、通信距离、能耗等因素,程序中通过Trust矩阵体现)。

网络延迟:程序定义的端到端时延包括传输延迟(基于路径距离、数据包长度与发送速率)、时隙延迟(基于帧结构中的时隙等待时间),公式与参数严格对应程序设置(如数据发送包速率Smax=20,数据包长度SLen=2000)。

网络开销:程序中定义为拓扑控制能耗,包括节点发送 / 接收数据的电路能耗、信道传播能耗,参数采用程序设定值(电路能耗系数Eelec=5×10−8 J/bit,自由空间传播能耗系数LaTex error)。

以Dijkstra算法为路径优化核心,结合“路径 - 信道”绑定机制,实现信道资源的动态分配与节点访问协同。与传统MAC协议相比,其创新点在于将“路径选择”与“信道访问”深度耦合——通过 Dijkstra算法找到“最优传输路径”(权重最小,对应低延迟、低能耗),再为该路径分配专属信道或时隙,避免不同路径间的干扰,同时基于路径节点的能量与信道状态动态更新路径,确保网络长期稳定运行。

基于Dijkstra算法的WSN MAC协议实现分为“网络初始化阶段”“路径优化阶段”“时隙分配阶段”“分层传输与性能计算阶段” 四个核心步骤,每个步骤均严格对应 MATLAB 程序的代码逻辑,公式参数与程序变量完全一致。

步骤 1:网络初始化阶段

初始化阶段的目标是构建符合程序参数的网络拓扑,生成节点坐标、信任度与通信矩阵,为后续路径优化奠定基础。程序中构建两类矩阵(子节点间、子父节点间),判断节点是否可通信并赋值信任度:

步骤 2:基于Dijkstra算法的路径优化阶段

该阶段通过调用程序中的func_dijkstra函数,计算两类最短路径(源子节点→中转父节点、中转父节点→目标子节点),路径权重为信任度矩阵Trust,具体步骤与程序逻辑完全一致。

5.完整程序

VVV