ArcGISPro应用指南:使用ArcGIS Pro制作弧线OD图

起讫点图(OD图,Origin-Destination Diagram)作为展示地理空间中不同地点之间流动关系的有效工具,广泛应用于城市规划、物流管理及交通工程等领域。通过将起点和终点用节点表示,并使用线段或弧线连接它们,OD图能够直观地揭示这些节点间的交互模式,不仅有助于识别主要的交通走廊和流量密集区域,同时也支持更高效的资源分配和基础设施布局决策。例如,在公共交通系统的分析过程中,利用OD图可以有效地识别最受欢迎的路线,从而优化公交线路和服务时间安排,为城市的可持续发展提供数据支持。

然而,传统的直线型OD图在处理复杂网络或大规模数据集时,可能会因线条交错重叠而导致视觉上的混乱,影响信息的清晰表达与理解。针对这一问题,采用弧线形式的OD图作为一种创新解决方案应运而生。相较于传统方式,弧线OD图通过优雅的曲线设计避免了线条之间的直接交叠,不仅提升了地图的美观性,还增强了数据表达的清晰度和可读性。特别是在描绘跨域或长距离的移动模式时,弧线OD图能够更加真实地反映路径的实际走向,同时减少了视觉混淆,使得关键的流动趋势一目了然。

随着GIS技术的发展,ArcGIS Pro凭借其强大的数据分析和可视化功能,成为制作高质量弧线OD图的理想选择。通过灵活运用ArcGIS Pro中的多种工具和技术,如XY转线工具结合Python脚本实现的自定义弧线生成,用户能够轻松创建既具美感又富含信息量的弧线OD图。这不仅促进了对复杂空间流动模式的深入理解,也为相关领域的研究者和从业者提供了新的视角和方法,助力于解决实际中的各种挑战。本文旨在详细介绍如何利用ArcGIS Pro制作弧线OD图的过程,探讨其在不同应用背景下的优势及其潜在价值。

准备 OD 数据

在着手准备OD数据时,我们首先根据研究的具体需求,这里我使用了百度迁徙数据的迁徙规模指数量作为参考,包括收集起点城市与终点城市的名称及其对应的地理坐标(经纬度),以及两者间迁徙规模指数的数据。迁徙规模指数可以代表不同地理实体间的人口流动的交互情况。基于这些信息,我们生成了一个结构化的CSV表格文件,该文件包含了以下字段:起点城市名称、终点城市名称、起点城市坐标(经度和纬度)、终点城市坐标(经度和纬度)以及两地点间的迁徙规模指数的联系量;

百度迁徙定义

百度迁徙释义:以用户常住地所在地市或停留超过一天的非常住地定义为出发城市,以用户离开出发城市,并在非出发城市停留超过4 h以上定义为到达城市。采用4h阈值,排除了城际出行中的途经地;

迁徙规模指数

迁徙规模指数:反映迁入或迁出人口规模,城市间可横向对比;

数据部分我使用的是上海20205年5月份的迁出数据汇总值作为数据源,汇总值的目的是为了让曲线差异更加明显,数据获取方法可以参考我这篇文章:基于python的百度迁徙迁入、迁出数据分析(一)_百度迁徙大数据平台-CSDN博客

行政区坐标的话,直接把迁出目的地坐标放到地理编码地址转经纬度的网址里进行批处理转换成坐标: 地理编码 (高德) 地址转经纬度 - 批量工具网

XY转线

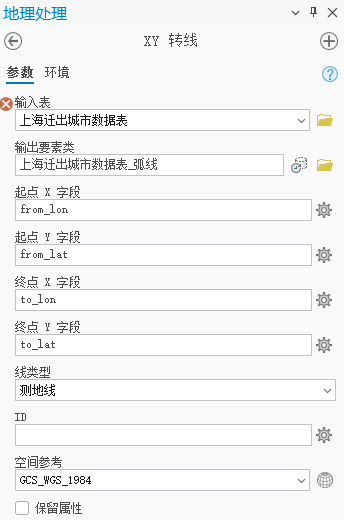

"XY转线"(XY To Line)工具实现,该工具位于"数据管理工具"(Data Management Tools)→"要素"(Features)工具集中,专门用于根据起点和终点的坐标字段生成连接线。首先需要确保已导入的CSV表格中包含完整的起点经度(X1)、起点纬度(Y1)、终点经度(X2)和终点纬度(Y2)字段,并确认这些坐标使用的是统一且正确的地理坐标系(如WGS 1984)。随后,在"XY转线"工具对话框中,指定输入表为已加载的OD数据表,设置对应的"起点X字段"、"起点Y字段"、"终点X字段"和"终点Y字段"。特别需要注意的是,ID值的选择将直接影响最终连线的颜色或者粗细;

运行"XY转线"工具后,系统将根据输入表格中每一条记录的起点与终点坐标,自动生成连接这两个位置的线要素。默认情况下,这些线以直线形式呈现,表示起点与终点之间的直接空间连接,"ID字段"是一个可选但非常有用的参数,该字段的值将被完整保留并传递至输出的线要素类属性表中,表示流动强度的“权重值”字段;

直线转弧线

接下来,就是将OD直线转换为弧线,这里用到了这篇文章提到的:利用 ArcGIS Pro 制作弧线 OD 图【arcpy】 | Renhai实验室,提供的直线转曲线工具脚本"生成弧线工具.tbx";

这样有一个版本迭代的问题,这个工具脚本适用于 ArcGIS Pro 2.8 以前的版本,如今, ArcGIS Pro已经出到3.5版本了,所以这里对脚本进行了调整,现在可以适用于 ArcGIS Pro 3.5 以下的版本了:生成弧线工具.tbx(适用于ArcGISPro3.5以下的版本)资源-CSDN下载

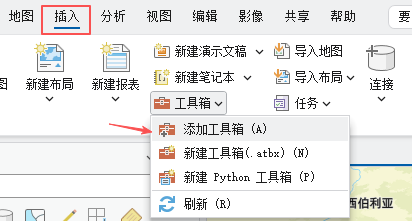

第一步,我们点击插入,找到"添加工具箱",找到刚刚的工具箱保存位置;

第二步,找"视图",点击"地理处理"

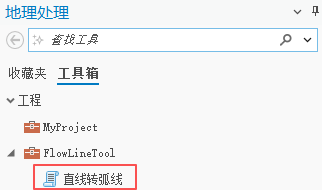

第三步,在右边弹窗的"地理处理",选择工具箱,找到下图这个"直线转弧线";

第四步,配置参数,输入直线数据,曲度和方向参数;

这里有一个tips:曲度值越小,弧度越小,曲度值越大,弧度越大,顺向:弧线向右下方凸出,逆向:弧线向左上方凸出;

可视化

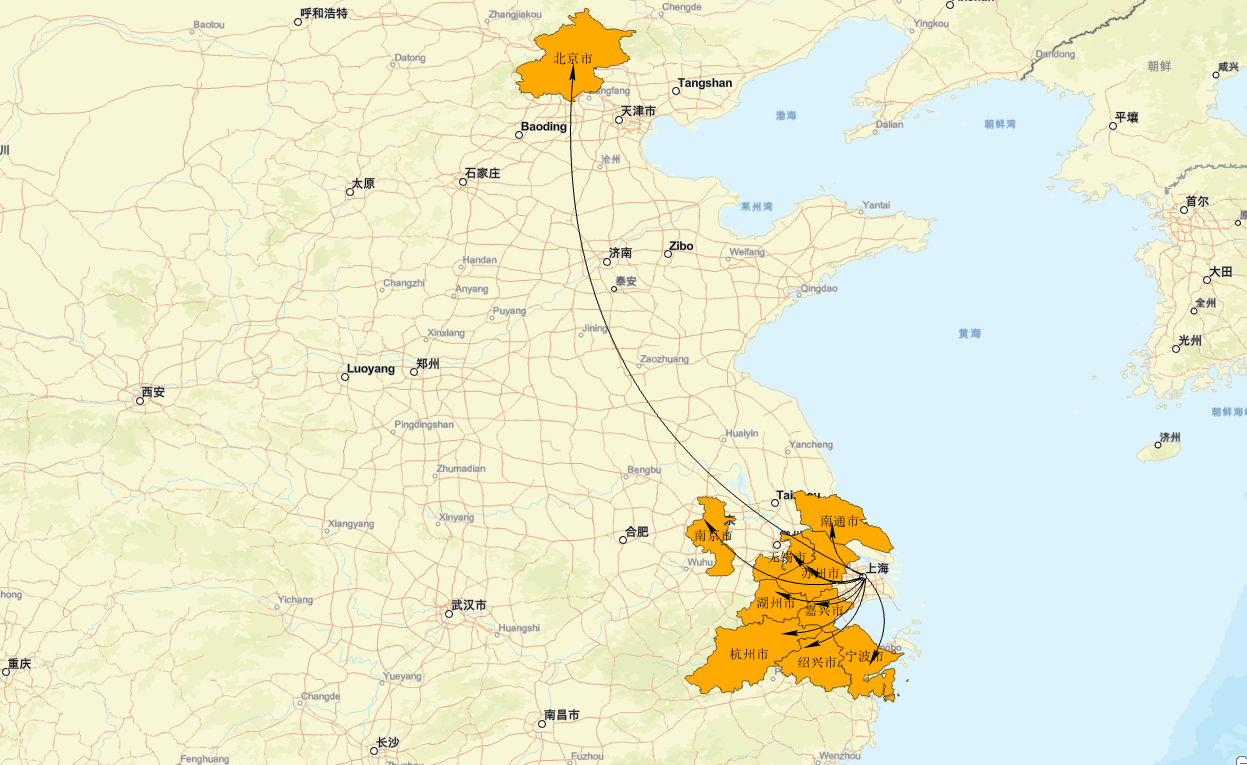

接下来,我们将基于2025年5月的迁徙规模指数数据,在ArcGIS Pro平台中开展系统性的可视化分析,全面揭示上海对外人口流动的空间格局与内在规律。通过构建以流动强度为权重的动态空间网络,我们利用分级符号(Graduated Symbols) 对迁出目的地城市进行可视化渲染,直观呈现不同城市间迁徙规模的差异程度;

接下来,我们进行看图说话:

根据2025年5月的迁徙指数数据,上海的人员迁徙活动展现出高度集聚与广泛辐射并存的空间格局,深刻反映了其作为长三角核心城市与国家经济中心的双重角色。从整体分布来看,迁徙流向上呈现出**“内密外疏、梯度扩散”** 的典型特征。对内高度集中于长三角城市群,尤其是江苏省南部和浙江省北部地区,形成密集且高强度的流动网络。苏州作为与上海地理相邻、经济深度融合的城市,成为最主要的迁徙目的地,两地之间的人流往来极为频繁,体现出高度一体化的同城化发展趋势。嘉兴、杭州、无锡、宁波、南京等长三角重要城市紧随其后,构成了上海对外联系的第一圈层,这不仅得益于高铁、城际轨道和高速公路构成的便捷交通网络,更源于产业协同、商务交流、探亲旅游等多元社会经济活动的强劲驱动。

与此同时,迁徙图谱也清晰地揭示了上海强大的全国辐射能力。以上海为原点,迁徙线路如脉络般向全国延伸,覆盖了华北、华南、华中、西南和西北等多个区域。北京作为政治文化中心,与上海保持着高频互动,是远程迁徙中的关键节点;广州、深圳等珠三角核心城市则凸显了两大经济引擎之间的紧密联系;成都、武汉、西安、郑州等中西部国家中心城市也与上海保持着稳定的人员往来,反映出上海在全国人才、商务流动网络中的枢纽地位。这种“近域紧密融合、远域广泛连接”的迁徙模式,不仅体现了上海在区域发展中的引领作用,也彰显了其作为全球城市所具备的开放性与连通性。这一流动格局为长三角一体化发展提供了坚实的人流基础,也为全国范围内的资源优化配置和信息高效传递提供了重要支撑。

我们再来把视角拉到上海迁出迁徙规模指数前十城市的城市视角:

根据2025年5月上海迁徙规模指数的前十城市名单——苏州市、嘉兴市、杭州市、南通市、无锡市、宁波市、南京市、湖州市、北京市、绍兴市,可以深入分析出上海对外人口流动的多重空间逻辑与区域发展特征。

首先,从地理分布来看,这十个城市呈现出**“高度集聚于长三角核心区,单点辐射全国中心”** 的鲜明格局。前十名中,九个城市位于长三角地区,且全部属于上海周边1—2小时交通圈范围,充分体现了上海作为区域核心城市的强邻近效应与辐射主导性。其中,苏州、无锡、南通隶属江苏省,嘉兴、杭州、宁波、湖州、绍兴来自浙江省,形成了以上海为中心,向苏南、浙北两个方向对称展开的“T”字形流动骨架。这一结构与长三角“一核五圈四带”的空间规划高度契合,也印证了沪苏浙三地在交通互联、产业协同和公共服务一体化方面的深度融合。

进一步分析城市功能与联系动因,可发现不同城市与上海的互动模式存在功能分异。苏州、无锡、南通作为上海在江苏方向的“近邻城市群”,凭借地理毗邻、产业配套完善和通勤便利的优势,成为上海制造业外溢、商务往来和居住外迁的主要承接地,形成了高频次、短周期的“同城化”流动。而杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴等浙江城市,则更多体现为创新协同、文旅互动与商务合作的复合型联系。杭州作为数字经济高地,与上海在科技人才、创业投资等领域互动频繁;宁波、绍兴、嘉兴则依托港口经济、民营经济和历史文化资源,与上海在商贸、旅游和会展等方面保持紧密联系。

尤为值得注意的是,北京市是前十中唯一非长三角城市,其入选凸显了京沪轴线在中国城市网络中的战略核心地位。尽管地理距离遥远,但作为国家政治中心与科技创新重镇,北京与上海在高端人才流动、总部经济联动、金融资本运作和政策信息交互等方面保持着高强度、高密度的联系,构成了中国最具影响力的城市对(City Pair)。其迁徙规模能与长三角多个重要城市并列前十,充分说明上海的对外影响力已超越区域范畴,深度嵌入国家层面的功能网络。

此外,从城市能级结构看,前十名单涵盖了直辖市、省会城市和地级市,层次丰富。既有苏州、杭州、南京、宁波等GDP万亿级城市,也有嘉兴、湖州、绍兴等中等规模城市,表明上海的辐射力不仅作用于高等级中心城市,也广泛渗透至中小城市,推动了区域整体的均衡发展。这种“核心引领、多点支撑、网络联动”的流动格局,正是长三角一体化高质量发展的生动体现。

文章仅用于分享个人学习成果与个人存档之用,分享知识,如有侵权,请联系作者进行删除。所有信息均基于作者的个人理解和经验,不代表任何官方立场或权威解读。