对计算机网络模型的理解

文章目录

目录

前言

一、Internet 的核心特点

二、Internet 的组成结构

1. 硬件基础:网络运行的 “物理载体”

2. 软件支撑:网络运行的 “功能桥梁”

3. 协议规则:网络运行的 “通用语言”

三、OSI 七层参考模型(理论标准)

四、TCP/IP 四层(五层)模型(实际实现)

1. TCP/IP 四层模型结构(核心)

2. 关键特点

五、OSI 与 TCP/IP 模型对比

六、分层架构的核心优势

七、实际通信流程示例(以 “用 FinalShell 连接阿里云服务器” 为例)

总结

前言

计算机网络模型是为解决异构网络通信复杂性而设计的分层架构,核心思想是 “分而治之”—— 将网络通信流程拆解为多个独立层级,每层专注于特定功能,通过标准化接口协作,最终实现跨设备、跨网络的数据传输。目前主流模型有OSI 七层参考模型(理论基础)和TCP/IP 四层(或五层)模型(实际互联网实现),下面我们来详细了解一下计算机网络模型。

首先,我们先来了解一下Internet,Internet(互联网)作为全球最大的计算机网络体系,其核心价值体现在独特的运行特点与分层的组成结构上,二者共同支撑了全球信息交互与资源共享。以下从核心特点和组成结构两方面展开说明Internet。

一、Internet 的核心特点

-

开放性(Openness):

无中央控制机构,任何符合协议标准的设备(如电脑、手机、服务器)均可接入,无需特定机构授权。例如,个人通过家用路由器即可连接全球网络,企业服务器也能自主向公众提供服务。 -

全球性(Global Reach):

覆盖全球绝大多数国家和地区,通过海底光缆、卫星通信等链路实现 “全球互联”,打破地理限制。例如,中国用户可直接访问美国的网站,或与欧洲用户实时视频通话。 -

资源共享性(Resource Sharing):

核心价值之一,包括信息共享(如新闻、文档、视频)、硬件共享(如远程使用云端服务器)、软件共享(如在线办公工具、开源软件),大幅降低信息获取与使用成本。 -

异构性(Heterogeneity):

支持不同类型的设备、操作系统、网络技术共存。例如,Windows 电脑、iPhone 手机、Linux 服务器可通过同一协议(TCP/IP)相互通信,无需统一硬件或系统。 -

交互性(Interactivity):

支持 “双向通信”,而非单向信息传递。用户不仅能接收信息(如看视频),还能主动发布(如发朋友圈)、反馈(如在线评论)或协作(如多人在线编辑文档)。

二、Internet 的组成结构

Internet 的组成可分为硬件基础、软件支撑和协议规则三部分,三者缺一不可:

1. 硬件基础:网络运行的 “物理载体”

- 终端设备:用户直接操作的设备,如个人电脑、手机、平板、物联网设备(智能家电),是 “信息的发起者或接收者”。

- 通信链路:传输数据的 “通道”,包括有线(网线、光纤、海底光缆)和无线(WiFi、4G/5G、卫星信号)两种,决定数据传输的速度与稳定性。

- 网络设备:负责数据 “转发与调度” 的核心设备,如路由器(跨网络转发数据)、交换机(局域网内连接设备)、防火墙(防护网络安全)。

- 服务器集群:提供各类服务的专用计算机,如 Web 服务器(支撑网站访问)、邮件服务器(处理邮件收发)、云服务器(提供计算 / 存储资源)。

2. 软件支撑:网络运行的 “功能桥梁”

- 网络操作系统:管理服务器 / 网络设备的系统,如 Linux(常用作服务器系统)、Windows Server,负责设备资源调度与网络连接管理。

- 网络应用程序:用户直接使用的工具,如浏览器(Chrome、Edge,访问网页)、即时通讯软件(微信、QQ,实现实时聊天)、下载工具(迅雷,获取文件)。

3. 协议规则:网络运行的 “通用语言”

所有设备能互联的核心是遵循统一的通信协议,其中最基础、最核心的是TCP/IP 协议簇(传输控制协议 / 网际协议),它定义了数据如何 “打包、寻址、传输、接收”。

常见辅助协议包括:

- HTTP/HTTPS:用于网页访问的协议(如浏览 CSDN、百度);

- DNS:域名解析协议(将 “www.aliyun.com” 转化为服务器 IP 地址);

- FTP:文件传输协议(用于远程上传 / 下载文件)。

三、OSI 七层参考模型(理论标准)

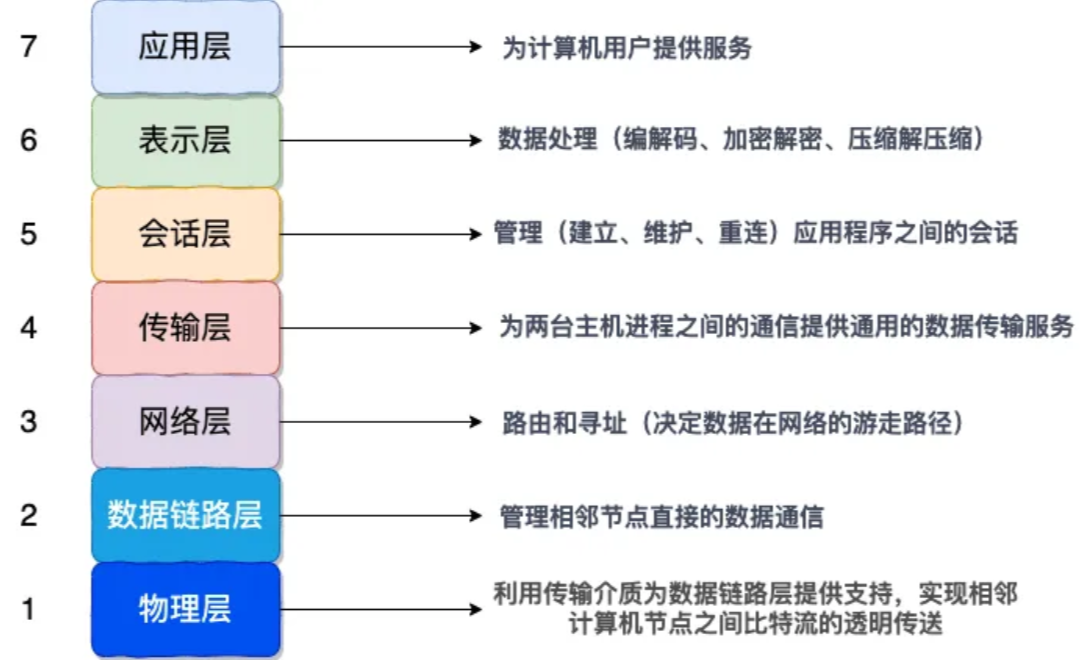

OSI(Open Systems Interconnection,开放系统互连)由 ISO 制定,是网络通信的 “理论蓝图”,虽未完全落地,但定义了网络分层的核心逻辑,每层从下到上依赖下层服务、为上层提供服务,且仅与相邻层级交互。

| 层级(从下到上) | 核心功能 | 关键协议 / 技术 | 常用设备 | 数据单位 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 物理层 | 实现 “比特流”(0/1 信号)的物理传输,定义硬件接口(如线缆、接口类型)、信号编码规则 | RJ45(网线标准)、光纤传输协议、RS-232、IEEE 802.3(物理层部分) | 网卡(物理接口)、集线器(HUB)、网线、光纤 | 比特(Bit) |

| 2. 数据链路层 | 将物理层的比特流封装为 “帧”,解决 “相邻设备间的可靠传输”,负责 MAC 地址寻址、差错检测(如 CRC 校验)、流量控制 | 以太网(Ethernet)、PPP(点对点协议)、ARP(地址解析协议)、VLAN | 交换机(二层交换机)、网桥 | 帧(Frame) |

| 3. 网络层 | 实现 “跨网络的数据包路由”,负责 IP 地址寻址、路由选择(选择最优传输路径)、数据包分片 / 重组 | IP(IPv4/IPv6)、ICMP(互联网控制报文协议,如 ping)、IGMP(组播)、路由协议(RIP、OSPF) | 路由器、三层交换机 | 数据包(Packet) |

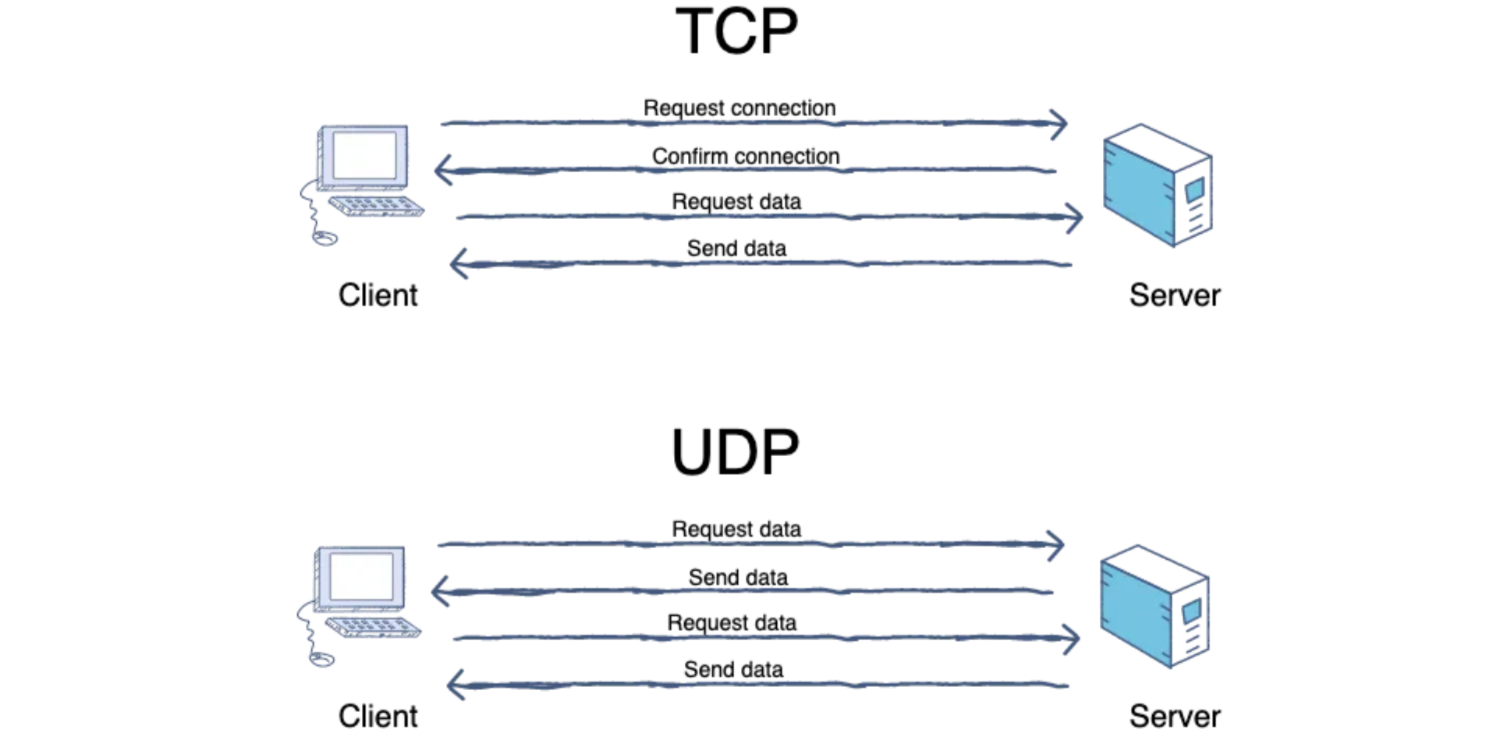

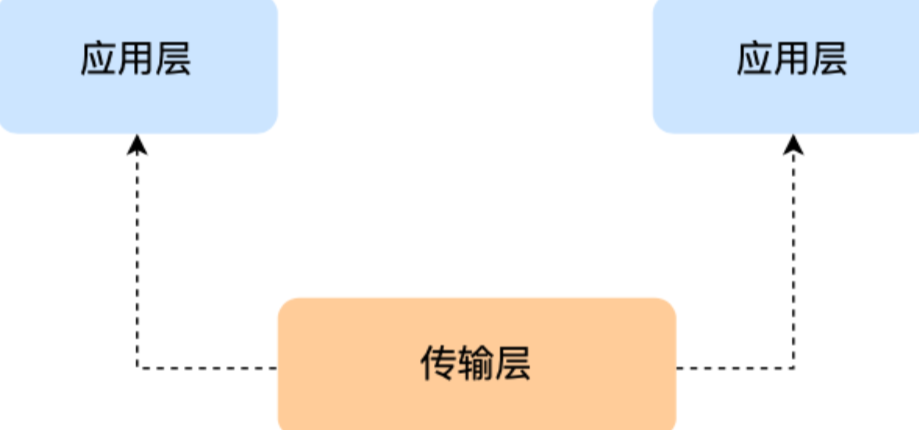

| 4. 传输层 | 为 “端到端(如 PC 到服务器)” 提供可靠 / 不可靠的数据传输,负责端口寻址、流量控制、差错恢复 | TCP(可靠传输,如文件下载)、UDP(不可靠传输,如视频直播)、端口号(1-65535) | 无专用设备(依赖主机操作系统) | 段(Segment,TCP)/ 报文(Datagram,UDP) |

| 5. 会话层 | 建立、管理、终止 “应用程序间的会话连接”(如登录认证后的会话保持),实现会话同步 | RPC(远程过程调用)、NetBIOS、SSL/TLS(部分会话管理功能) | 无专用设备 | 数据(Data,与上层一致) |

| 6. 表示层 | 处理 “数据格式转换与加密”,将应用层数据转换为网络可传输格式(如编码、压缩、加密) | JPEG(图片编码)、ASCII(字符编码)、SSL/TLS(加密)、ZIP(压缩) | 无专用设备 | 数据(Data) |

| 7. 应用层 | 直接为 “应用程序提供网络服务”,是用户与网络的交互入口 | HTTP/HTTPS(网页)、FTP(文件传输)、DNS(域名解析)、SMTP(邮件)、SSH(远程登录) | 无专用设备(依赖应用程序,如浏览器、FinalShell) | 数据(Data) |

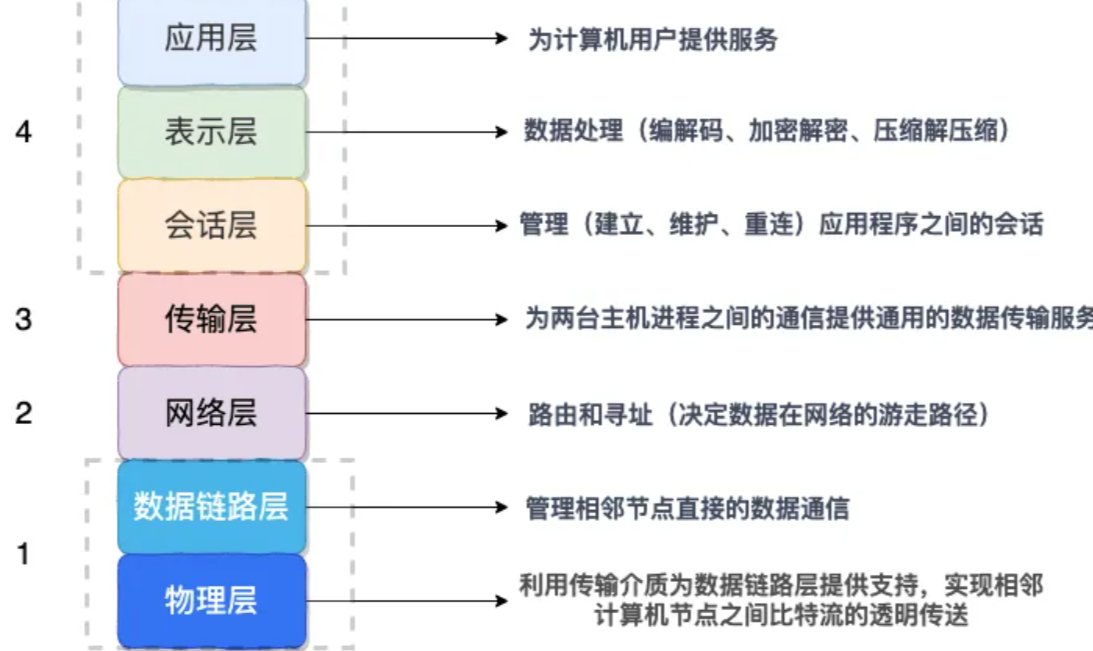

四、TCP/IP 四层(五层)模型(实际实现)

TCP/IP 模型是互联网的 “实际运行标准”,由美国 DARPA 设计,比 OSI 更简洁,聚焦实用化。通常分为四层,部分教材会将 “网络接口层” 拆分为 “物理层 + 数据链路层”,形成五层模型(与 OSI 更易对应)。

1. TCP/IP 四层模型结构(核心)

| 层级(从下到上) | 核心功能 | 对应 OSI 层级 | 关键协议 | 典型场景 |

|---|---|---|---|---|

| 网络接口层 | 负责物理层比特流传输 + 数据链路层帧封装,是 TCP/IP 与硬件的接口 | 物理层 + 数据链路层 | 以太网、PPP | 网线连接、交换机转发 |

| 网络层 | 跨网络路由(IP 寻址)、数据包分片,是互联网的 “核心枢纽” | 网络层 | IP、ICMP、ARP、路由协议 | 路由器转发数据包、ping 测试 |

| 传输层 | 端到端可靠 / 不可靠传输(端口寻址) | 传输层 | TCP、UDP | 浏览器与服务器的连接(TCP)、直播推流(UDP) |

| 应用层 | 为应用提供具体网络服务(整合 OSI 会话层 + 表示层 + 应用层功能) | 会话层 + 表示层 + 应用层 | HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SSH | 打开网页、远程登录服务器、下载文件 |

2. 关键特点:

- 无严格分层边界:部分协议可能跨层(如 TCP/IP 的应用层包含 OSI 上三层功能),更灵活;

- 实用性优先:基于互联网实际需求设计,而非纯理论,因此成为全球通用标准。

五、OSI 与 TCP/IP 模型对比

| 对比维度 | OSI 七层模型 | TCP/IP 四层模型 |

|---|---|---|

| 核心定位 | 理论参考标准,追求 “完美分层” | 实际运行标准,追求 “实用高效” |

| 分层数量 | 7 层(物理→应用) | 4 层(网络接口→应用) |

| 协议依赖 | 每层协议独立,接口严格 | 协议跨层整合(如应用层含多功能) |

| 落地场景 | 仅部分设备(如电信设备)参考 | 互联网、局域网、企业网等所有场景 |

| 排错易用性 | 分层清晰,便于定位问题(如物理层故障→查网线) | 更贴近实际,排错更依赖经验(如网络不通先 ping 网关) |

六、分层架构的核心优势

- 解耦与标准化:每层功能独立,修改某一层(如物理层从网线升级为光纤)不影响其他层,便于硬件 / 软件厂商遵循标准开发(如不同品牌交换机都支持以太网协议);

- 简化问题排查:网络故障可按层定位(例:无法远程登录服务器时,先查物理层 “网线是否插好”→数据链路层 “交换机是否正常”→网络层 “IP 是否通”→传输层 “22 端口是否开放”→应用层 “SSH 服务是否启动”);

- 灵活扩展:新增功能只需在对应层级开发(如加密功能可在表示层 / 应用层实现,无需修改底层)。

七、实际通信流程示例(以 “用 FinalShell 连接阿里云服务器” 为例)

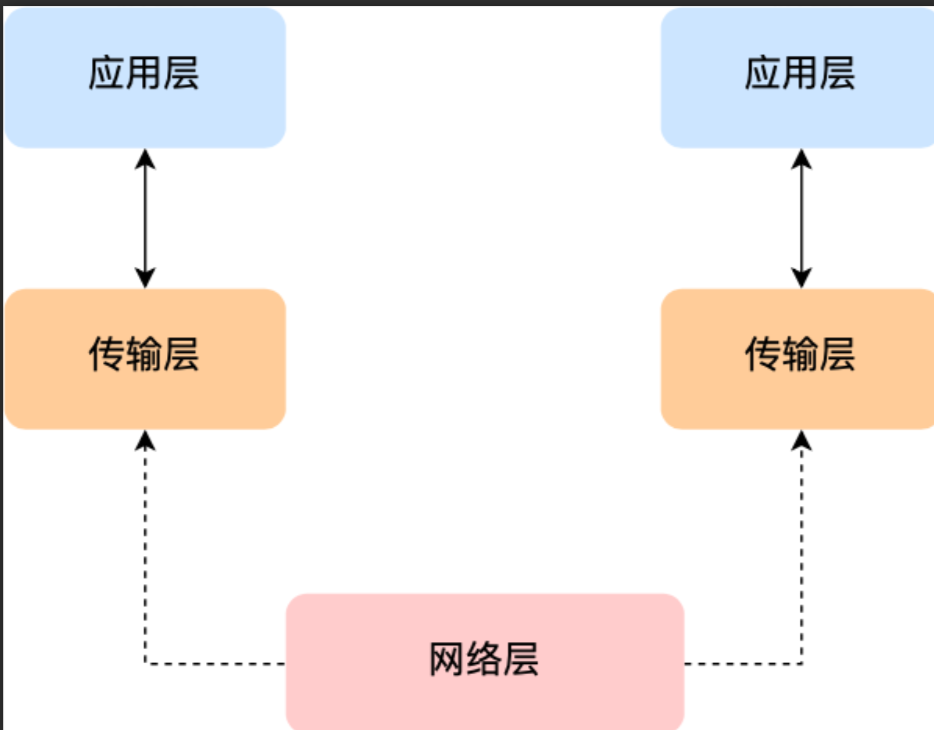

我们以 TCP/IP 五层模型为例,完整流程如下:

- 应用层:用户在 FinalShell 输入服务器 IP、端口(22)、账号密码,发起 SSH 连接请求(应用层协议 SSH);

- 传输层:操作系统将 SSH 数据封装为 TCP 段(因 SSH 依赖 TCP 可靠传输),指定源端口(随机)和目标端口(22),并建立 TCP 连接(三次握手);

- 网络层:将 TCP 段封装为 IP 数据包,添加源 IP(本地公网 IP)和目标 IP(阿里云服务器公网 IP),通过路由协议选择传输路径;

- 数据链路层:将 IP 数据包封装为以太网帧,添加源 MAC 地址(本地网卡 MAC)和目标 MAC 地址(下一跳设备,如路由器),通过交换机转发;

- 物理层:将以太网帧转换为电信号 / 光信号,通过网线、光纤等物理介质传输至阿里云服务器;

- 服务器端反向解析:服务器从物理层→应用层逐层解封装,最终由 SSH 服务处理登录请求,验证通过后建立连接。

总结:

计算机网络模型的核心是 “分层思想”——OSI 七层模型定义了网络通信的 “理论框架”,TCP/IP 模型则是落地互联网的 “实战方案”。理解两者的层级功能、协议分工及对应关系,不仅能掌握网络通信的底层逻辑,更能高效排查实际问题(如服务器连接失败、网页无法打开等),是学习云计算、网络运维、开发的重要基础。好了,今天就到这里,我们今天依旧是深蹲不写BUG,我们一起加油努力!!!