(二)蓝牙架构概述-通俗易懂

蓝牙架构概述

- 1.蓝牙逻辑架构及关键概念

- 1.1 蓝牙架构是什么?

- 1.2 逻辑架构关键概念

- 1.3 蓝牙架构的核心类型(按功能分)

- 类型 1:经典蓝牙架构(BR/EDR,Basic Rate/Enhanced Data Rate)

- 类型 2:低功耗蓝牙架构(BLE,Bluetooth Low Energy)

- 类型 3:双模蓝牙架构(Dual-Mode Bluetooth)

- 2.蓝牙硬件架构及关键概念

- 2.1架构1:Host + Controller 双芯片架构 (Standard Dual-Chip)

- 2.2 架构2:单芯片整体方案 (SoC - System on Chip)

- 2.3 架构3:自定义双芯片架构 (SoC as a Network Co-Processor, NCP)

- 2.4 三类框架对比

- 3.蓝牙架构的开发选型(核心决策逻辑)

在进行蓝牙产品研发时,需要考虑两个层面:一是 逻辑功能架构(做什么),二是 硬件实现架构(怎么做)。

1.蓝牙逻辑架构及关键概念

1.1 蓝牙架构是什么?

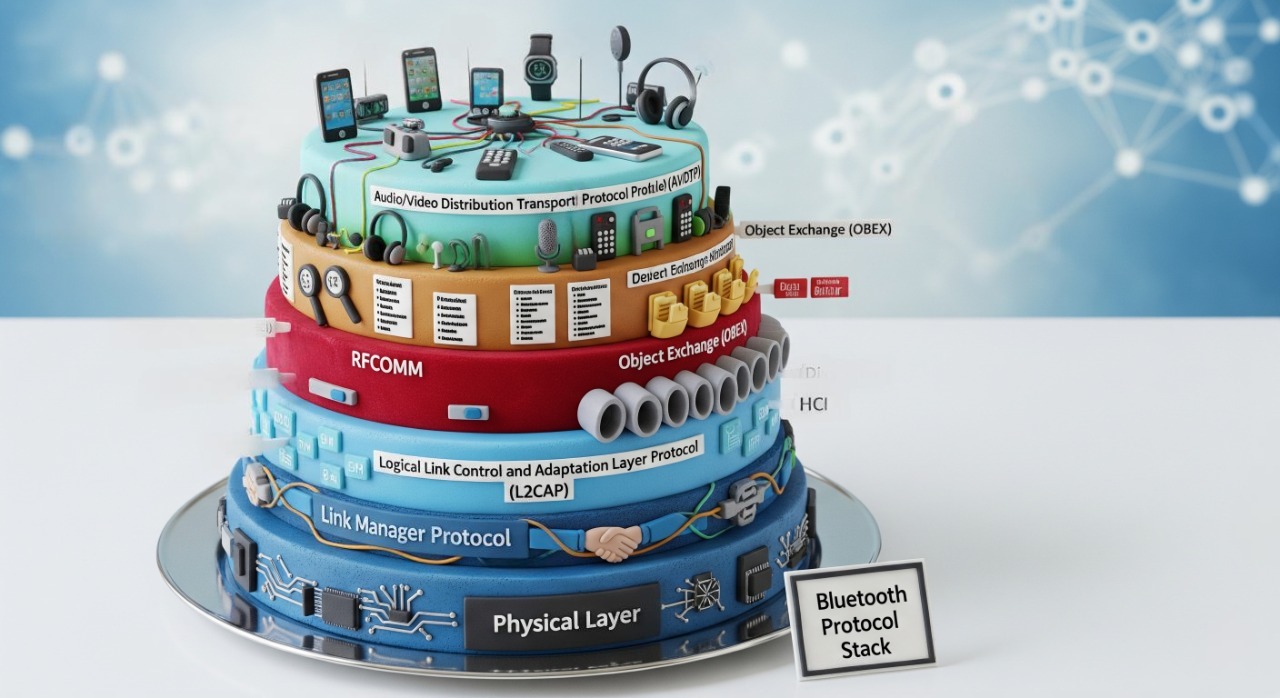

蓝牙架构是一个标准化的协议栈(Protocol Stack),实现设备间无线通信而定义的分层协议栈、硬件模块分工、网络拓扑规则的总称。它通过标准化的 “软件协议 + 硬件接口”,屏蔽不同设备的底层差异,让手机、耳机、传感器等设备能快速建立稳定连接,完成数据传输(如文件、音频、控制指令)。可以比喻成一个多层蛋糕,每一层都有特定的功能,并为上一层提供服务。这种分层结构确保了不同厂商的设备可以相互通信。

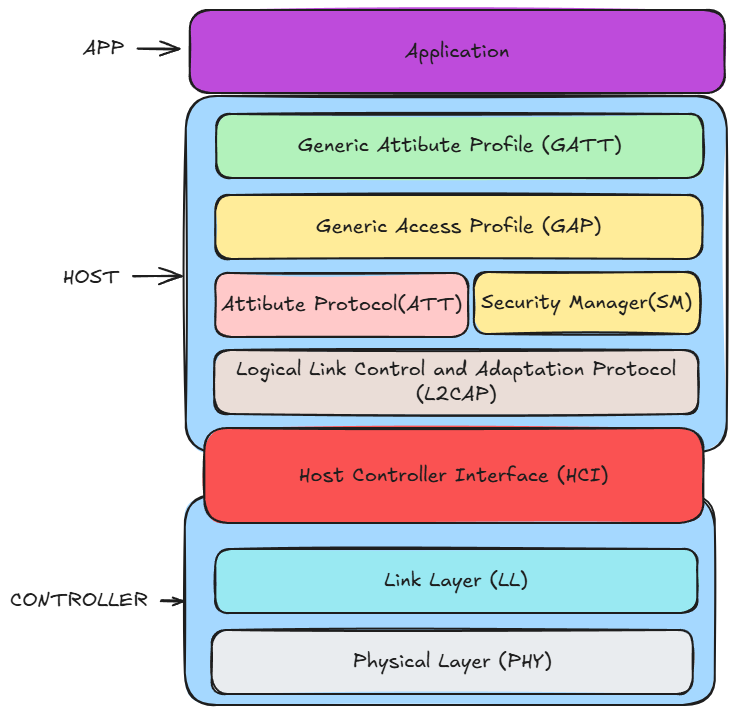

其最核心的划分是将整个架构分为两个主要部分:

- 控制器(Controller): 负责处理无线电信号的底层部分,与硬件紧密相关。它包括:

- 物理层(PHY): 负责在2.4GHz频段上发送和接收无线电波。

- 链路层(LL): 负责管理连接状态(如广播、连接、扫描),确保数据包的可靠传输。

- 主机(Host): 负责处理数据逻辑的上层部分,通常在设备的操作系统或应用程序中运行。它包括:

- 逻辑链路控制和适配协议(L2CAP): 向上层提供数据封装服务,类似于一个数据通道管理器。

- 配置文件(Profiles Layer): 这是实现具体应用功能的关键层,定义了数据如何被格式化和解释。

- 应用程序(Application): 最终用户与之交互的程序。

这两部分之间通过一个标准接口——主机控制器接口(HCI)——进行通信,这使得主机和控制器的硬件和软件可以由不同厂商提供,增加了设计的灵活性(此图主要为BLE的分层设计)。

1.2 逻辑架构关键概念

理解蓝牙架构,需先掌握以下核心术语,它们是架构设计的基础:

1.3 蓝牙架构的核心类型(按功能分)

蓝牙技术自 1998 年推出以来,已迭代至 6.0 版本,核心架构可分为经典蓝牙(BR/EDR) 和低功耗蓝牙(BLE) 两大类,两者设计目标不同,适用场景完全差异,功能组合有三种:低功耗蓝牙(单模)、经典蓝牙(单模)、低功耗和经典蓝牙(双模)。

类型 1:经典蓝牙架构(BR/EDR,Basic Rate/Enhanced Data Rate)

核心定位“高带宽、连续传输”,专为需要稳定数据流的场景设计(如音频、文件传输)。

架构关键特征

- 带宽与速率:支持 1Mbps(BR)、2Mbps(EDR)传输速率,带宽足以承载立体声音频(如 A2DP 协议);

- 功耗:较高(工作电流通常几十 mA),需持续供电(如耳机需频繁充电);

- 连接方式:主从式(1 主多从,最多 7 个从设备),连接后保持持续通信;

- 核心协议:除基础协议栈外,内置音频专用协议(如 A2DP、HFP、AVRCP)、文件传输协议(OBEX)。

典型应用场景

- 音频传输:蓝牙耳机(立体声)、蓝牙音箱、车载蓝牙(通话 + 音乐);

- 文件传输:手机间照片 / 视频传输(早期功能机常见,现被 WiFi 直连替代);

类型 2:低功耗蓝牙架构(BLE,Bluetooth Low Energy)

核心定位

“超低功耗、间歇传输”,专为电池供电的物联网设备设计(如传感器、可穿戴设备),目标是 “一次充电用数年”。

架构关键特征

- 带宽与速率:相对速率较低(1Mbps/2Mbps/4Mbps,5.0 + 版本支持),但仅需间歇传输数据(如每秒 / 每分钟传 1 次);

- 功耗:极低(待机电流 < 1μA,广播电流 < 10μA,工作电流 < 1mA),一节纽扣电池(CR2032)可供电 1-3 年;

- 连接方式:灵活支持 “广播模式”(无需连接,主动推送数据,如 Beacon 定位)和 “连接模式”(按需建立连接,传输后快速休眠);

- 核心协议:以 GAP/GATT 为核心,数据按 “服务(Service)- 特征(Characteristic)” 结构化传输,支持自定义协议(适配不同传感器)。

典型应用场景

- 可穿戴设备:智能手环(传输步数、心率)、智能手表(推送通知);

- 物联网传感器:温湿度传感器、烟雾报警器、智能门锁(低频次数据传输)、蓝牙按钮/门磁;

- 定位与近场交互:Beacon(商场导购、展会签到)、手机碰一碰解锁(如共享单车);

- 医疗设备:血糖监测仪、心电贴(需长期低功耗运行)。

类型 3:双模蓝牙架构(Dual-Mode Bluetooth)

核心定位

“兼容经典蓝牙 + BLE”,解决 “单设备适配多场景” 需求(如手机需同时连接蓝牙耳机(经典)和智能手环(BLE))。

架构关键特征

- 硬件上集成经典蓝牙和 BLE 的射频模块,软件上支持两种协议栈切换;

- 功耗介于两者之间(但因支持经典蓝牙,整体功耗高于纯 BLE 设备);

- 核心优势:兼容性强,无需用户手动选择连接方式。

典型应用场景

- 智能手机、平板、笔记本电脑(需连接多种蓝牙设备);

- 智能网关(需同时接收传感器的 BLE 数据,并通过经典蓝牙连接音箱播放提示)。

2.蓝牙硬件架构及关键概念

这部分简单阐述关于芯片方案的新问题,是决定产品成本、功耗、体积和开发模式的关键。

2.1架构1:Host + Controller 双芯片架构 (Standard Dual-Chip)

具体内容是什么?

host跑在AP上,controller跑在蓝牙模块上,两者之间通过HCI协议进行通信,而且host具体包含协议栈那些部分,controller具体包含协议栈那些部分,两者之间通信的HCI协议如何定义,这些在蓝牙核心规格中都有详细定义,因此我把它称为分体式方案。

- 一种“分体式”方案。一块芯片是专用的蓝牙控制器芯片,它只负责无线射频和底层链路层(PHY + LL)。

- 另一块芯片是主处理器(MCU/MPU),它作为主机(Host),运行着蓝牙协议栈的上半部分(L2CAP、GATT、Profiles等)以及产品的核心应用程序。

- 两者通过标准的HCI接口(通常是UART或USB)连接。

优缺点是什么?

优点:

灵活性极高: 您可以为您的应用选择最合适的、性能最强的主处理器,而不受限于蓝牙芯片的性能。

模块化: 蓝牙功能像一个外挂模块,便于复用和认证。

缺点:

成本较高: 需要两块芯片。

体积较大: 占用更多的PCB电路板空间。

功耗较高: 两颗芯片协同工作且之间需要通信,功耗大于单芯片。

2.2 架构2:单芯片整体方案 (SoC - System on Chip)

具体内容是什么?

这是目前最主流的“一体化”方案。一块芯片集成了所有功能。这颗SoC(System on Chip)内部既包含了蓝牙控制器(射频+底层),也包含了一个微处理器核心(如ARM Cortex-M系列)来运行主机协议栈和用户应用程序。内存(Flash、RAM)和各种外设接口(GPIO, I2C, SPI等)也都在这颗芯片上。

优缺点是什么?

优点:

成本最低: 只需要一颗主芯片。

体积最小: 高度集成,非常适合小型化设备。

功耗最低: 内部通信效率高,整体功耗控制得最好。

开发简单: 厂商通常会提供包含协议栈和驱动的完整SDK,开发流程统一。

缺点:

性能和资源受限: 芯片上的处理器性能和内存大小是固定的,可能无法满足非常复杂的应用需求。

灵活性较低: 无法更换处理器。

2.3 架构3:自定义双芯片架构 (SoC as a Network Co-Processor, NCP)

具体内容是什么?

这可以看作是架构1和架构2的巧妙结合,也叫**“网络协处理器”方案。

一块芯片是完整的蓝牙SoC(和架构2中的芯片一样),但它在这里不运行最终的用户应用,而是运行完整的蓝牙协议栈(Controller + Host),作为一个专职的“蓝牙通信模块”。

另一块是功能强大的主应用处理器(MCU/MPU),它运行复杂的操作系统(如Linux)和核心应用。

主处理器通过一个自定义的、高级的串行接口(如UART)**向蓝牙SoC发送简单的命令(如“扫描设备”、“发送数据”),而无需关心复杂的蓝牙协议栈内部细节。

优缺点是什么?

优点:

解耦: 将实时性要求高的蓝牙协议栈与复杂的上层应用逻辑完全分开,极大地简化了主应用处理器的开发。

性能强大: 可以使用非常强大的主处理器(如运行图形界面的处理器)来处理复杂任务,而无需担心它会干扰蓝牙的实时通信。

缺点:

仍然是双芯片方案,存在成本和体积问题。

两个芯片间的通信接口和协议需要定义和开发。

2.4 三类框架对比

| 对比维度 | 架构 1: 标准双芯片 | 架构 2: 单芯片 SoC | 架构 3: 自定义双芯片 |

|---|---|---|---|

| Host 与 Controller | 独立芯片, HCI 连接 | 集成在同一芯片, 无 HCI | 独立芯片, 自定义接口 |

| 硬件复杂度 | 高 (双芯片 + 外围电路) | 低 (单芯片 + 极简外围) | 极高 (定制化电路) |

| 开发效率 | 中等 (需调试 HCI) | 高 (SDK 成熟, 即插即用) | 低 (自主设计接口 / 协议) |

| BOM 成本 | 中 (双芯片 + 电阻电容) | 低 (单芯片) | 高 (定制芯片 + 开发费用) |

| 灵活性 | 高 (Host 可自由选型) | 中 (SoC 性能固定) | 极高 (按需定制) |

| 适用场景 | 需灵活选型 MCU 的场景 | 低成本、小体积、快迭代 | 多协议、高性能定制需求 |

3.蓝牙架构的开发选型(核心决策逻辑)

这是一个两步决策过程:先选逻辑,再选硬件。

开发时选择哪种架构,核心取决于逻辑产品功能需求、功耗限制、成本预算三个维度,以下是具体选型步骤和决策依据:

第一步:明确核心需求(排除法筛选架构类型)

- 是否需要持续高带宽传输?

是(如立体声耳机、车载音乐)→ 选经典蓝牙(BR/EDR);

否(如传感器数据、通知推送)→ 进入下一步。 - 是否需要超低功耗(电池供电 > 6 个月)?

是(如智能手环、无线传感器)→ 选纯 BLE 架构;

否(如插电式设备,如智能网关)→ 进入下一步。 - 是否需要同时兼容经典蓝牙设备和 BLE 设备?

是(如手机、平板)→ 选双模蓝牙架构;

否(如单一功能设备,如仅传数据的传感器)→ 选纯 BLE 架构。

第二步:确定蓝牙版本(5.x 系列选型)

蓝牙版本迭代(5.0→5.1→5.2→5.3→5.4→6.0)主要提升速率、距离、抗干扰、功耗优化,需根据场景选择:

- 长距离需求(如智能家居网关覆盖全屋):选 5.0+(支持 LE Coded PHY,传输距离可达 100 米以上);

- 低延迟需求(如游戏手柄、无线鼠标):选 5.2+(支持 LE Audio 的 LC3 编码,延迟 < 30ms);

- 多设备并发需求(如工业传感器网络):选 5.3+(优化广播信道,减少设备间冲突);

- 成本敏感场景(如低价传感器):选 5.0/5.1(芯片成本低,满足基础需求)。

- 物联网 + 音频传输需求:可以考虑6.0,需要和对应芯片商沟通。

第三步:选择芯片与开发平台

架构选型最终落地为 “芯片选型”,需匹配架构类型和版本:

| 架构需求 | 推荐芯片厂商 / 型号 | 开发平台支持 |

|---|---|---|

| 经典蓝牙 | 高通 (CSR8675)、瑞昱 (RTL8761B) | 支持 A2DP/HFP 协议, 适合音频设备 |

| BLE | Nordic (nRF52840)、Dialog (DA14531)、乐鑫 (ESP32 - C3)、Telink(8258) | 超低功耗, 支持 GATT 自定义, 适合物联网设备 |

| 双模蓝牙 | 高通 (QCC5125)、华为 (HiLink 芯片)、联发科 (MT7921) | 兼容双协议栈, 适合手机、智能终端 |

第四步:评估成本与开发难度

- 成本:纯 BLE 芯片(如 DA14531)< 经典蓝牙芯片(如 CSR8675)< 双模芯片(如 QCC5125),需根据预算平衡功能;

- BLE芯片:同类型国内比国外芯片稍微便宜(多用国产,再能促进他们发展)

- 开发难度:BLE 开发(基于 GATT)较简单(有成熟 SDK,如 Nordic nRF SDK);经典蓝牙音频开发(需适配 A2DP/LC3)较复杂;双模开发需兼顾两种协议栈,难度最高。