无人机自组网系统的抗干扰技术分析

由多个无人机和地面组成的MESH自组网系统是一种去中心化的无线通信网络 。系统由多个机载和地面通信终端构成,其核心特点是“无固定中心”,采用去中心化架构,所有节点地位平等 。

在这种网状结构中,所有通信节点都能直接相互通信,形成一个动态、灵活的网络 。当某个节点因损坏、距离过远或障碍物遮挡无法直接通信时,系统内置的动态路由机制会自动感知链路变化,并迅速规划出新的最佳数据传输路径,从而绕开故障点,保障整个通信链路的稳定 。

但是在复杂的电磁环境中,无人机自组网的通信链路时刻面临着各种有意或无意的干扰。这些干扰影响通信链路的正常运行,导致误码率增大,通信中断等情况。无人机通信系统的干扰根据其频谱特性,可分为以下几类:

• 带外干扰 : 干扰信号的频率位于通信系统正常工作频带之外,但如果干扰功率过强,仍然会“压垮”接收机的射频前端,导致通信中断

• 带内干扰 : 干扰信号的频率与有用信号的频率重叠,是破坏性最强的干扰类型。

• 窄带干扰 : 干扰信号占据的频谱宽度很窄,仅影响通信频带中的一小部分 。

• 宽带干扰: 干扰信号覆盖了通信系统的整个或大部分工作频带,导致所有信道都被污染,是“规避型”抗干扰技术的天敌 。

为了抵御这些无处不在的干扰,通信系统必须采用多种抗干扰技术,适应不同的干扰场景。

这篇文章主要介绍在无人机通信系统中常用的几种抗干扰技术,包括:

• OFDM技术抗干扰

• 腔体滤波器抑制带外干扰

• 智能选频

• 自适应跳频

• 动态自适应抗干扰

OFDM 本身的抗干扰能力

用简单的文字介绍什么是OFDM

正交频分复用(OFDM)是一种高效的数字调制技术,在我们日常使用的Wi-Fi、4G/5G移动网络,高清数字电视广播中,OFDM都是不可或缺的核心技术。

传统的通信方式是在一个宽阔的信道(一个载波)上一次性传输一个高速的数据流,这好比让一支庞大的车队行驶在唯一一条高速公路上。一旦这条公路出现障碍或拥堵(如多径衰落或干扰),整个车队的行进都会受到严重影响。

OFDM则采用了截然不同的策略,将整个宽带信道分割成数十至数百个紧密排列的、带宽很窄的子信道(也称为子载波) 。同时,它将原始的高速数据流分解成很多并行的低速数据流,每一个低速数据流都由一个独立的子载波进行调制和传输 。这就好比将庞大的车队拆分成一辆辆独立的汽车,并让它们同时行驶在成百上千条并行铺设的乡间小路上。

OFDM体制的抗干扰能力

无线信道中存在的频率固定的窄带干扰,或者由于多径效应导致某些特定频率点信号严重衰落。对于传统的单载波系统,如果干扰恰好落在其工作频段内,整个通信链路都可能无法正常工作。

而OFDM系统由于数据信息被分散到成百上千个子载波上传输,一个窄带干扰最多只会影响其中少数几个子载波,而绝大部分子载波上的数据仍然可以被正确接收 。

即使对于这部分受损的数据,系统通常会结合信道编码(如Turbo码、LDPC码)技术,通过前向纠错编码(FEC)引入冗余信息,接收端的纠错解码器恢复出被干扰的数据,从而保障了通信的整体可靠性 。

腔体滤波器抑制带外干扰

尽管OFDM能有效对抗带内窄带干扰,但当工作频带之外存在一个功率非常强的干扰源时。这个强干扰信号虽然频率不同,但它直接加在电台的接收射频前端,使得射频前端的放大器达到饱和状态。

举个例子,两个人在房间内说话,正常情况下两人能够听到对方声音,但是如果房间内有高音喇叭播放噪音,即使噪音与目标语音无关,强干扰仍会掩盖有用信号,两个人都听不到对方的语音。

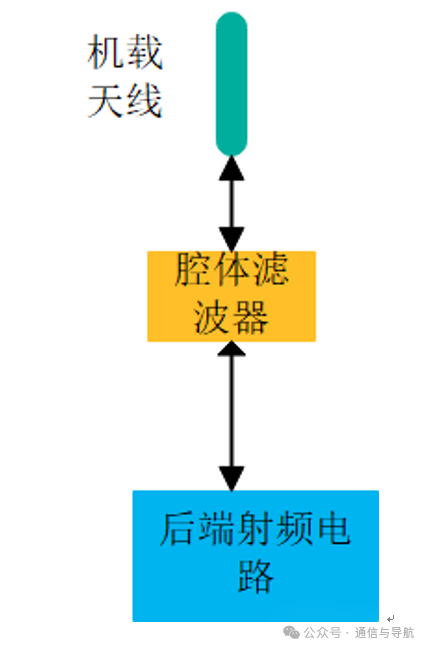

为了解决这个问题,工程师们引入了一种纯物理的解决方案——腔体滤波器。腔体滤波器通常安装在天线和后端射频电路之间,扮演着一个“守门员”的角色 。

腔体滤波器之所以高效,源于其三个核心特点:

• 极低的带内插入损耗:

腔体滤波器对我们需要的有用信号(通带内)几乎不产生衰减,损耗通常低于2dB,或者可低至1dB以下,这对于发射链路可以提高发射效率,对于接收链路则可以保护微弱的有用信号不被过度衰减,从而保证接收灵敏度 。

• 极高的带外抑制:

腔体滤波器利用高品质因数(Q值)的谐振腔体,能对偏离工作频率的带外干扰信号产生巨大的衰减 。一个普通的腔体滤波器就能提供30dB以上的带外抑制,高性能的则能达到60dB以上的带外抑制 。

• 陡峭的滚降系数:

腔体滤波器的通带和阻带之间过渡得非常迅速,可以非常“精准”地划分出哪些信号该通过,哪些该阻拦,即使干扰信号离有用信号的频率很近,也能被干净利落地滤除 。

下面是某无人机上应用的腔体滤波器的指标

工作频率 | 1490~1530MHz |

插入损耗 | ≤1.2dB |

带内纹波 | ≤0.7dB |

驻 波 比 | ≤1.5 |

带外抑制 | ≥25dB@Fo±30MHz |

承受功率 | 50W |

接 头 | SMA-K |

外形尺寸 | 61×51×17mm |

重 量 | 60克 |

智能选频抗干扰

什么是智能选频

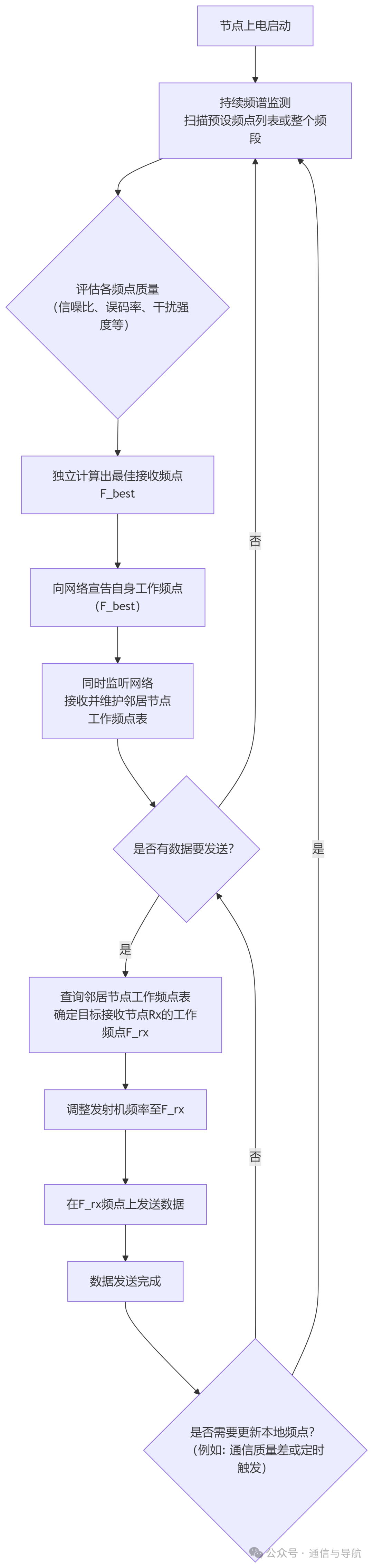

智能选频是一种自适应的抗干扰技术。网络中的每一个节点都会利用其接收机,在预设的频点列表或硬件支持的整个频段内,持续地扫描和监测无线环境 。监测的指标可能包括背景噪声、干扰信号强度、信道占用度等。

每个节点根据自己实时的频谱监测结果,独立地计算出在哪个频点上接收信号的质量最好(例如信噪比最高、误码率最低)。随后,该节点会将这个频点设置宣告为自己当前的“工作频点”(即最佳接收频点)。这意味着由于节点 1和节点2所处的电磁环境可能存在差异,节点1选择的最佳频点可能与节点2完全不同。

当一个节点(发送方)需要向另一个节点(接收方)发送数据时,它必须调整自己的发射机,使用接收方当前宣告的“工作频点”来发射信号。

我们举例说明,假设在一个自组织网络中存在节点1、节点2和节点3。

1. 第一步:选频

经过环境感知,节点1发现频点f1对它来说最“干净”,接收效果最好,节点1选择了f1;同理,节点2选择f2;节点3选择f3。此时,f1, f2, f3分别是这三个节点的“工作频点”(最佳接收频点)。它们之间可能相同,也可能完全不同 。

2. 第二步:通信

当节点2要向节点1发送数据时,它会查询到节点1的最佳接收频点是f1,于是节点2就会在f1频点上发射数据 。

反之,当节点1要向节点2发送数据时,它会使用节点2的最佳接收频点f2来发射 。

同理,当节点3向节点1发送时用f1,向节点2发送时用f2 。

智能选频

通过这个例子,我们可以清晰地看到:

• 上下行可以异频:

节点1与节点2之间的通信,1→2方向使用f2,2→1方向使用f1。由于f1和f2很可能不同,因此实现了上下行链路可独立选择不同频点(异频双工)。

• 发射频率可变:

节点3在与节点1通信时发射频率为f1,在与节点2通信时发射频率为f2。这证明了同一个节点的发射频率是根据通信对象的不同而动态变化的。

智能选频抗干扰

智能选频主要对抗的是频率选择性干扰,其核心是“规避干扰”而不是“抑制干扰”。智能选频通过躲避那些在频谱上不均匀分布的、局部的干扰,来达到抗干扰的目的,本质上智能选频并没有抑制干扰,而只是避开了干扰。

智能选频能够抑制的干扰类型:

1. 窄带或部分频段干扰:

这是智能选频最擅长应对的场景。如果某个或某几个可选频点被窄带信号干扰,节点的频谱监测系统会发现这些频点的信噪比极低,从而在决策时自动放弃这些频点,选择列表中其他干净的频点进行通信 。

2. 跟地理位置相关的干扰:

无线自组织网络中,不同节点所处的电磁环境差异巨大 。例如,靠近市区的A无人机可能会发现2.4GHz频段干扰严重,于是它选择了一个5.8GHz的频点作为其最佳接收频点。而靠近郊区的B无人机可能发现5.8GHz有干扰,就选择了一个干净的2.4GHz频点。

智能选频不能抑制带内宽带干扰。

当一个带内宽带干扰源出现时,其能量会覆盖系统大部分甚至全部的可选工作频点。如果使用的是基于频点列表的普通智能选频,而这个宽带干扰恰好覆盖了列表中的所有频点,那么系统将无“干净”频点可选,规避策略失效 。

此时,智能选频算法会发现所有候选频点的信道质量都非常差,无法建立有效的通信链路。

比如,无人机组网通信系统的硬件工作频率:1350~1450MHz,如果存在这个频段内的宽带干扰,且干扰覆盖了这个100MHz带宽,不论怎么选频,选择的工作频段都在干扰带宽内,则智能选频无效。

另外两种抗干扰模式:自适应调频抗干扰和动态自适应抗干扰技术,我们将在下一节中详细介绍。

码字不易,大家觉得文章不错,就安排一下一键三连吧:点赞、分享、推荐。