【机器学习入门】6.2 朴素贝叶斯分类器详解:从理论到西瓜数据集实战

在上一篇文章中,我们学习了贝叶斯决策论的核心思想 —— 用 “新证据更新初始判断” 来计算后验概率,进而做出最优决策。但在实际的分类任务中,特征往往不止一个(比如判断西瓜好坏,需要看色泽、根蒂、敲声等多个特征),直接计算多特征的联合概率会非常复杂。这时候,朴素贝叶斯分类器就登场了 —— 它通过一个 “朴素” 的假设,把复杂的计算简化,成为机器学习中入门级且实用的分类算法。

今天我们就从 “朴素” 的含义入手,一步步拆解朴素贝叶斯的原理、流程,最后用经典的西瓜数据集实战,帮刚入门的同学彻底搞懂这个算法。

1. 为什么需要 “朴素” 贝叶斯?先搞懂核心假设

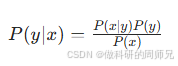

贝叶斯决策论的核心是计算 “待分类项属于某个类别的后验概率”,公式是:

其中 x 是待分类项的所有特征(比如西瓜的色泽、根蒂、敲声等),y 是类别(比如 “好瓜” 或 “坏瓜”)。

问题来了:如果 x 有多个特征(比如 6 个),计算 P(x|y)(类别为 y 时,所有特征同时出现的概率)会非常麻烦。比如要计算 “好瓜类别下,色泽 = 青绿且根蒂 = 蜷缩且敲声 = 浊响” 的概率,需要统计 “既是好瓜、又青绿、又蜷缩、又浊响” 的样本数,若特征多或样本少,很可能统计不到,导致概率为 0。

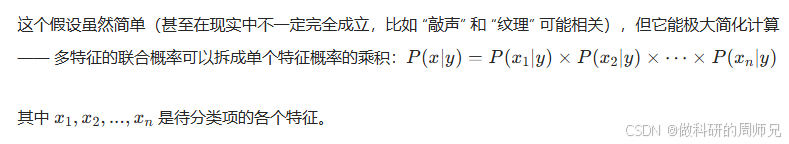

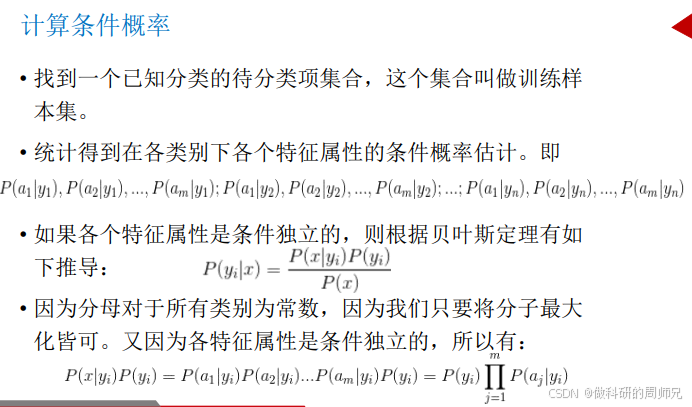

为了解决这个问题,朴素贝叶斯做了一个关键假设 —— 特征之间条件独立。 “条件独立” 的通俗理解:在已知类别 y 的前提下,某个特征的取值不会影响其他特征的取值。比如对 “好瓜” 来说,“色泽是青绿” 和 “根蒂是蜷缩” 这两个事件互不干扰,不会因为色泽是青绿,根蒂就更可能蜷缩。

这就是 “朴素”(Naive)的由来 —— 用一个简单的独立假设,换来了计算上的巨大便利,让算法能快速落地。

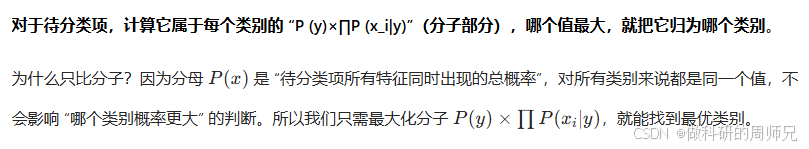

2. 朴素贝叶斯的核心思想:选 “概率最大” 的类别

朴素贝叶斯的分类逻辑非常直接,一句话就能概括:

举个生活中的例子理解: 你在街上看到一个黑人,猜他来自哪里。此时 “特征” 是 “肤色 = 黑”,“类别” 是 “非洲人”“美洲人”“亚洲人”。根据统计,“非洲人” 类别中 “肤色 = 黑” 的概率(P (黑 | 非洲人))很高,且 “非洲人” 的总比例(P (非洲人))也高,所以 “P (非洲人)×P (黑 | 非洲人)” 会比其他类别大,因此我们更可能猜他来自非洲 —— 这就是朴素贝叶斯的核心逻辑。

3. 朴素贝叶斯分类的正式定义与关键步骤

为了让大家更清晰地理解,我们先给出朴素贝叶斯分类的正式定义,再拆解成可执行的步骤。

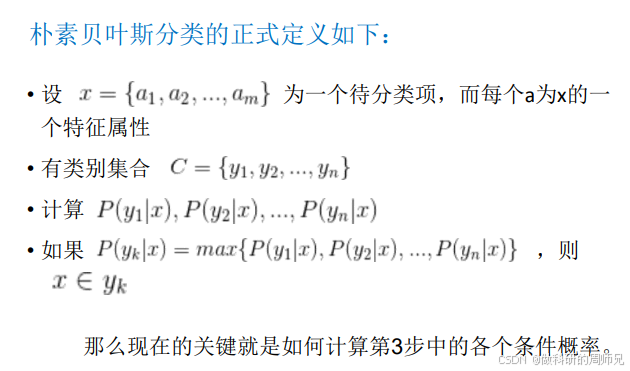

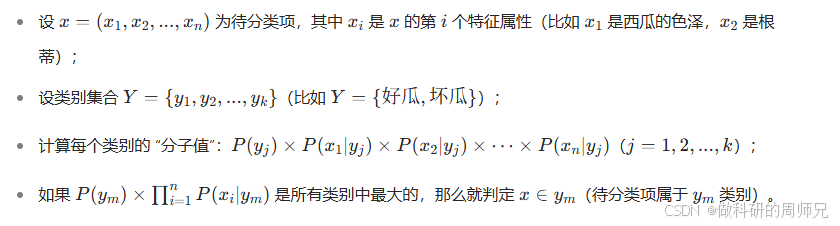

3.1 正式定义

假设我们要解决一个二分类或多分类问题:

3.2 三大核心步骤

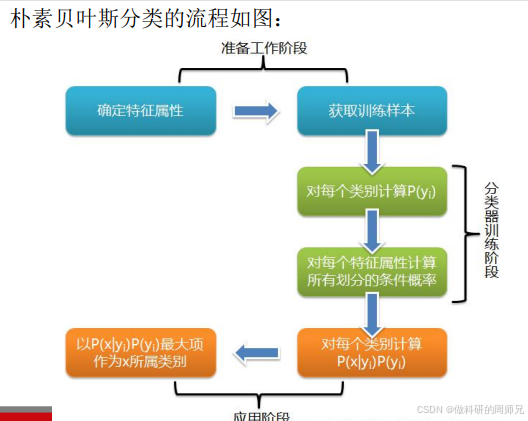

朴素贝叶斯的实现分为 “准备工作”“训练阶段”“应用阶段” 三大步骤,每个步骤的目标和操作都很明确,入门同学可以直接套用。

步骤 1:准备工作(数据预处理)

- 确定特征属性:明确待分类问题的特征有哪些,以及每个特征的取值范围。比如西瓜问题的特征的:

- 色泽:{青绿,乌黑,浅白}

- 根蒂:{蜷缩,稍蜷,硬挺}

- 敲声:{浊响,沉闷,清脆}

- 纹理:{清晰,稍糊,模糊}

- 脐部:{凹陷,稍凹,平坦}

- 触感:{硬滑,软粘}

- 确定类别:明确要划分的类别,比如西瓜的 “好瓜” 和 “坏瓜”。

- 获取训练样本:收集带有 “特征 + 类别” 标签的数据,比如 17 个已知 “好瓜 / 坏瓜” 的西瓜样本(即西瓜数据集 2.0)。

步骤 2:训练阶段(计算概率)

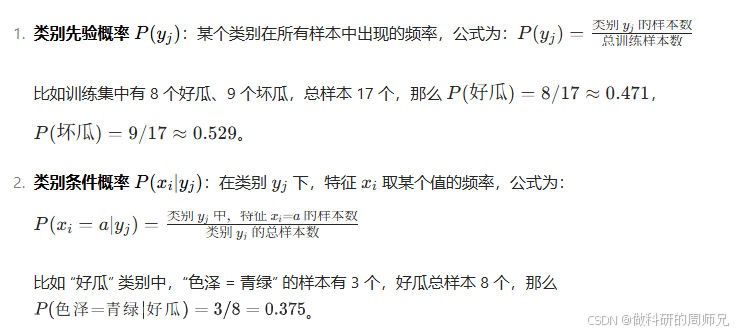

训练的核心是从训练样本中统计出两个关键概率:

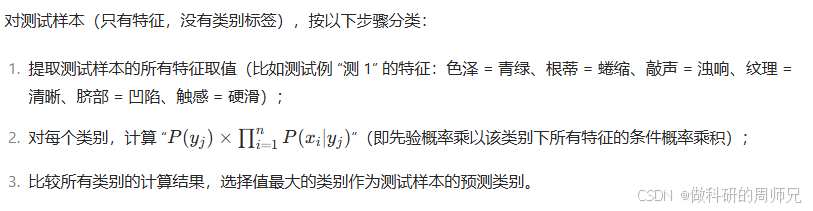

步骤 3:应用阶段(分类预测)

4. 实战:用西瓜数据集训练朴素贝叶斯分类器

光看理论不够,我们用经典的 “西瓜数据集 2.0” 做实战,完整走一遍 “训练→预测” 流程,帮大家把每个步骤吃透。

4.1 实战准备:明确数据与目标

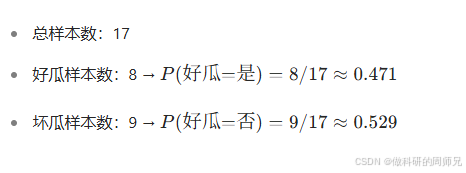

- 训练样本:17 个西瓜,其中 “好瓜 = 是”8 个,“好瓜 = 否”9 个(特征包括色泽、根蒂、敲声、纹理、脐部、触感);

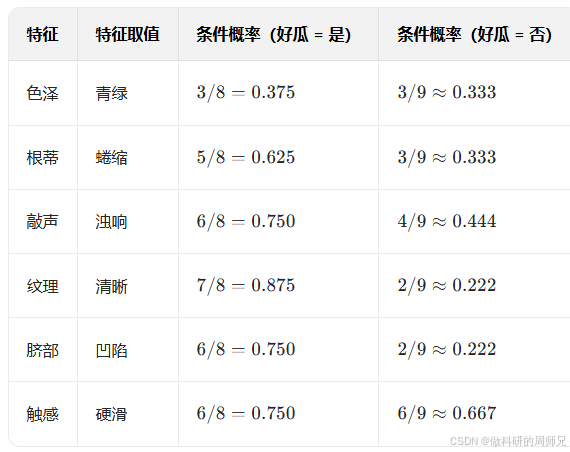

- 测试样本:“测 1”,特征为:色泽 = 青绿、根蒂 = 蜷缩、敲声 = 浊响、纹理 = 清晰、脐部 = 凹陷、触感 = 硬滑;

- 目标:判断 “测 1” 是好瓜还是坏瓜。

4.2 步骤 1:计算类别先验概率 \(P(y)\)

根据训练样本统计:

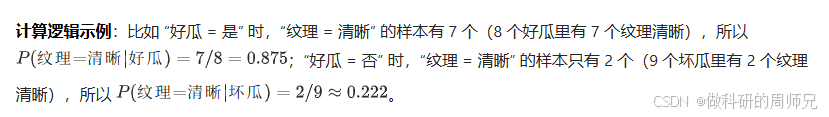

4.3 步骤 2:计算关键的类别条件概率 P(xi|y)

我们只需要计算 “测 1” 的特征对应的条件概率(其他特征取值暂时用不上),结果如下:

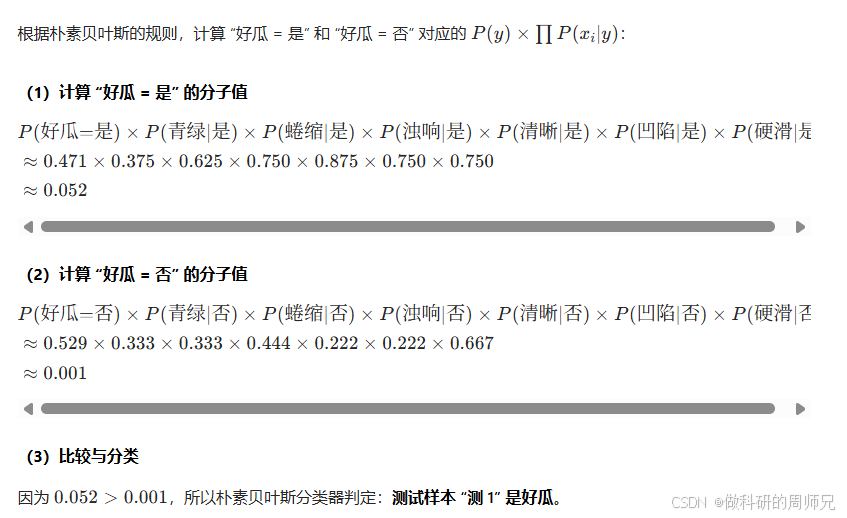

4.4 步骤 3:计算每个类别的 “分子值” 并比较

5. 入门必知:朴素贝叶斯的关键注意点

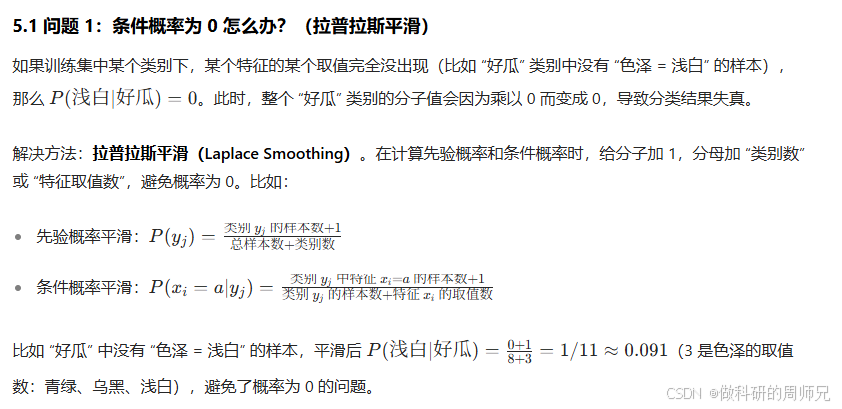

刚入门的同学在使用朴素贝叶斯时,容易遇到两个问题,这里提前说明,帮大家避坑:

5.2 问题 2:特征是连续值怎么办?(高斯朴素贝叶斯)

我们之前用的西瓜数据集是 “离散特征”(比如色泽、根蒂的取值都是固定的类别),但现实中很多特征是连续值(比如西瓜的重量、含糖量)。此时无法用 “频率” 计算条件概率,需要假设特征服从某种概率分布(比如正态分布)。

解决方法:高斯朴素贝叶斯(Gaussian Naive Bayes)。假设每个类别下的连续特征服从正态分布,通过训练样本计算该分布的均值和方差,再用正态分布的概率密度函数计算条件概率。

6. 朴素贝叶斯的应用场景与优缺点

理解了原理和实战后,我们再看看朴素贝叶斯的实际价值,帮大家知道 “什么时候该用它”:

6.1 核心应用场景

朴素贝叶斯虽然简单,但在很多场景下效果很好,尤其是:

- 文本分类:比如垃圾邮件识别(特征:邮件关键词,类别:垃圾 / 正常)、情感分析(特征:文本词汇,类别:正面 / 负面);

- 小样本分类:由于计算依赖频率统计,小样本数据也能快速训练;

- 实时分类:计算速度快,适合对响应时间要求高的场景(比如实时新闻分类)。

6.2 优缺点总结

| 优点 | 缺点 |

|---|---|

| 原理简单,容易理解和实现 | 特征独立假设在现实中往往不成立(比如文本中 “国王” 和 “皇后” 相关) |

| 计算速度快,不需要复杂的迭代训练 | 对特征相关性敏感,若特征高度相关,会导致概率计算偏差 |

| 对小样本数据友好,泛化能力较强 | 对异常值敏感,异常值会影响均值、方差等参数的估计 |

7. 总结:朴素贝叶斯的学习要点

最后,用 3 句话总结朴素贝叶斯的核心,帮大家快速回顾:

- 核心逻辑:贝叶斯定理 + 特征独立假设,通过 “计算类别分子值,选最大的类别” 实现分类;

- 关键步骤:准备数据(定特征、定类别)→ 训练(算先验概率、条件概率)→ 预测(比分子值);

- 适用场景:离散特征、小样本、实时分类任务(如文本分类),是入门机器学习分类算法的首选之一。

朴素贝叶斯是机器学习中 “简单但有效” 的典范,它的思想能为后续学习更复杂的分类算法(如逻辑回归、决策树)打下基础。下一篇文章,我们会继续讲解机器学习中的其他核心算法,一起从入门到精通~