科学研究系统性思维的方法体系:个人研究项目管理

导言:在信息洪流中重新定义研究者

在21世纪的学术图景中,“研究者”这一身份的内涵正经历着一场深刻的革命。我们不再是象牙塔中孤独的思考者,而是置身于信息爆炸、跨学科融合、技术飞速迭代的复杂生态系统中的节点。海量的文献、多样的研究工具、紧迫的发表周期以及无处不在的数字化干扰,共同构成了一场对现代研究者认知能力的极限挑战。

传统的项目管理方法,那些源自工业和商业领域的线性、可预测的模型,在面对充满不确定性、非线性发展和创造性涌现的学术研究时,显得力不从心。仅仅管理时间和任务,如同在暴风雨中修补船帆,只能起到表面的补救作用,却无法从根本上提升航行的能力和方向感。

本文旨在提出一个全新的范式:将个人研究项目管理(Personal Research Project Management, PRPM)视为研究者在数字化时代重新定义自身学术身份和价值创造方式的核心过程。 它远不止于“术”层面的技巧与工具,更是“道”层面的自我认知与心智修炼。

从认知心理学的视角出发,我们主张,现代研究者必须进化为 “认知建筑师” (Cognitive Architect)。您的任务不再是简单地生产知识,而是要主动地、有意识地设计、构建并维护一个高效、稳健且可持续的个人知识生产系统。这个系统整合了您的心智模型、工作流程、工具生态和内在动机,使其能够驾驭复杂性,抵御干扰,并在不确定性中持续涌现创新。

这篇深度解读将是一张详尽的蓝图。我们将穿越心理学、复杂性科学、行为经济学、社会学乃至脑科学的丛林,为您勘探个人研究管理的深层理论基石。我们将解构费曼与爱因斯坦等巨匠的心智模型,分析当代学者如何驾驭数字化工具,并最终为您提供一套可操作的、用于构建您专属“认知殿堂”的系统化方法。这不仅关乎效率与产出,更关乎学术生涯的幸福感、意义感与创造性的长久燃烧。

第一部分:核心概念深度解析——构建管理系统的理论基石

在开始搭建我们的“认知殿堂”之前,必须先深入理解其背后的核心理论支柱。这些理论如同建筑的承重墙,为所有实践方法提供了稳定性和解释力。

1. 现代研究者身份的重新定义:从知识生产者到认知建筑师

传统的观念将研究者视为知识的“生产者”或“发现者”,其核心任务是进行实验、分析数据、撰写论文。这个模型在信息相对稀缺、学科边界清晰的时代是有效的。然而,在今天,信息的获取成本几乎为零,真正的瓶颈在于对信息的筛选、整合、处理和创新性重组。

认知建筑师这一新身份的核心职责,是从被动地处理信息流,转变为主动地设计信息流和思维流的结构。这包括:

- 输入系统设计:您如何高效地捕获、筛选和消化来自文献、会议、对话中的信息?您是否有一个系统来防止信息过载,同时又能确保不会错过关键思想?

- 处理系统设计:您的思维工作台是怎样的?您如何组织笔记、关联想法、深化理解、并催生新的洞见?您的“第二大脑”是如何构建的?

- 输出系统设计:您如何将零散的洞见组织成连贯的论证,并最终转化为高质量的学术产出?您的写作流程是否能够减少阻力,保持动力?

- 维护系统设计:您如何管理自己的注意力、精力和情绪,确保这个认知系统能够长期、可持续地运转,而不会因倦怠而崩溃?

成为一名认知建筑师,意味着将研究管理从被动的任务应对,提升到主动的系统性建构。您的最终产品不仅是一篇篇论文,更是这个能够持续产出高质量思想的、不断进化的个人认知系统本身。

2. 自我效能理论在研究管理中的应用:信念的力量

斯坦福大学心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)的自我效能理论(Self-Efficacy Theory) 是个人研究管理中最被低估,却又至关重要的心理学基础。它指的是个体对自己成功完成特定任务能力的信念。在漫长而充满挫折的研究道路上,高自我效能感是比天赋和资源更为强大的驱动力。它直接影响您在面对困难时的目标设定、努力程度、坚持时间和情绪反应。

班杜拉指出,自我效能感的建立主要来源于四个信息源。作为认知建筑师,您需要有意识地为自己设计能够强化这四种信息源的环境和实践。

-

**mastery experience** :这是最强大的效能感来源。没有什么比亲身经历成功更能建立信心。- 在研究中的体现:一个长达数年的博士项目可能会因为缺乏正反馈而耗尽心力。因此,认知建筑师必须主动将宏大的研究目标分解为一系列微小的、可实现的“掌握经验”。例如:

- 本周目标:精读并总结3篇核心文献,而不是“完成文献综述”。

- 本日目标:写出500字的草稿,即使不完美,而不是“写完引言”。

- “代码片段”的成功:成功调试一小段数据分析代码,并获得预期结果。

- “论点卡片”的完成:将一个复杂的论点清晰地写在一张笔记卡片上。

每一次小小的成功,都是在为您的自信大厦添砖加瓦。这个过程的核心在于降低成功的门槛,提高成功的频率。

- 在研究中的体现:一个长达数年的博士项目可能会因为缺乏正反馈而耗尽心力。因此,认知建筑师必须主动将宏大的研究目标分解为一系列微小的、可实现的“掌握经验”。例如:

-

替代经验(Vicarious Experience):通过观察与自己相似的他人的成功,来增强自己也能成功的信念。

- 在研究中的体现:

- 寻找“榜样”:关注那些与您背景相似、且已取得一定成就的师兄师姐或青年学者。分析他们的成长轨迹、发表记录和研究策略。他们的成功为您提供了“可能性”的证明。

- 参与学术社群:在学术会议、工作坊和在线论坛中,观察同行如何展示他们的研究、应对提问、构建合作。这不仅仅是知识交流,更是信念的传递。

- 导师的示范:一位优秀的导师会展示如何从混乱的想法中提炼出清晰的研究问题,如何在被拒稿后建设性地修改论文。这种过程的透明化是一种强大的替代经验。

- 在研究中的体现:

-

言语说服(Verbal Persuasion):来自他人的鼓励、赞扬和有建设性的反馈。

- 在研究中的体现:

- 构建支持网络:您需要一个能够提供积极言语说服的“学术家庭”。这包括给予鼓励的导师、能够坦诚交流并相互打气的同行、以及理解您工作价值的家人朋友。

- 主动寻求反馈:将寻求反馈的重点从“挑错”转变为“共同建设”。在分享您的草稿时,可以明确提出:“您认为这个论点中最有力量的部分是什么?”或“基于您的经验,这个方向有哪些令人兴奋的可能性?”

- 自我对话:内在的言语说服同样重要。认知建筑师需要训练自己的内在声音,用成长型思维(Dweck, 2006)替代固定型思维,将“我做不到”转变为“我暂时还没找到方法”。

- 在研究中的体现:

-

情绪和生理状态(Emotional and Physiological States):个体对自身情绪和生理反应的解读会影响效能感。

- 在研究中的体现:研究过程中的焦虑、心跳加速、精神疲惫是正常的。关键在于您如何解读这些信号。

- 重新框架焦虑:将上台演讲前的紧张感解读为“身体正在为重要表现做准备的激动状态”,而不是“恐惧的信号”。

- 管理生理节律:认识到精力而非时间是核心资源。通过充足的睡眠、规律的运动和健康的饮食来维持稳定的生理状态,是提升长期研究效能的基础。

- 正念与放松训练:通过冥想等方式,学会观察并接纳负面情绪,而不是被其淹没。这能有效降低压力对效能感的侵蚀。

- 在研究中的体现:研究过程中的焦虑、心跳加速、精神疲惫是正常的。关键在于您如何解读这些信号。

3. 元认知理论的实践应用:成为自己思维的观察者与调控者

如果说自我效能是引擎,那么元认知(Metacognition) 就是方向盘和仪表盘。由约翰·弗拉维尔(John Flavell)提出的这一理论,核心是“对认知的认知”(thinking about thinking)。在个人研究管理中,它意味着您能够跳出自己的研究过程,以一个旁观者的视角来审视、评估和优化它。缺乏元能力的研穷者,只会埋头苦干,而具备元能力的认知建筑师,则懂得抬头看路。

元认知在研究中的实践可以分为三个层面:

-

元认知知识(Metacognitive Knowledge):关于“认知”的知识,尤其是关于你自己的认知。

- 个人知识:了解自己的认知长短板。“我知道我的视觉记忆很好,但听觉记忆较差,所以看视频讲座时必须做笔记。”“我知道我在下午3点后,认知能力会显著下降,不适合进行深度写作。”

- 任务知识:了解不同研究任务的认知需求。“我知道撰写文献综述需要广泛的阅读和整合能力,而数据分析则需要高度的逻辑专注。”

- 策略知识:了解各种认知策略的适用范围。“我知道费曼技巧适合用来深化理解核心概念,而思维导图则适合用来梳理论文结构。”

实践应用:建立一份“个人认知档案”,定期记录和反思自己的工作习惯、效率高峰与低谷、以及在不同任务上的表现。

-

元认知体验(Metacognitive Experience):在认知活动中产生的即时感受和判断。

- “感觉不对劲”:当您阅读一篇论文时,隐约感觉某个论证环节有跳跃,即使您暂时说不清具体问题是什么。这种“理解的错觉”的感知就是一种元认知体验。

- “灵光一闪”:在散步或洗澡时,突然想通一个困扰已久的问题。这种“顿悟”的体验,是潜意识处理信息后的元认知反馈。

- “卡住了”的感觉:在写作时感到思路枯竭,无法继续。

实践应用:不要忽略这些体验。当感到“卡住”时,元认知策略会告诉你,此时需要的不是更努力地硬磕,而是切换任务、休息片刻或寻求外部输入。定期进行“研究日志”,记录这些元认知体验,并分析其触发原因。

-

元认知策略(Metacognitive Strategies):基于元认知知识和体验,有意识地调控认知过程的方法。

- 规划(Planning):在开始一项任务前,先选择合适的策略。例如,“在开始写这一章之前,我先花30分钟用思维导图规划出核心论点和证据。”

- 监控(Monitoring):在任务进行中,持续自我检查。“我刚才读的这一段,真的理解了吗?我能用自己的话复述一遍吗?”“我的论证是否偏离了最初设定的研究问题?”

- 评估(Evaluating):在任务完成后,反思过程和结果。“这次文献检索为什么效率不高?是因为关键词设置不当,还是数据库选择有误?”“这篇草稿的逻辑链条在哪里最薄弱?”

实践应用:将“计划-执行-反思”(Plan-Do-Check-Act, PDCA)循环融入到日常研究中。例如,以一周为一个周期,周一规划本周任务及策略,周五进行复盘评估。

4. 复杂性科学视角的研究管理:在混沌与秩序边缘共舞

个人研究项目并非一个线性的、可预测的机械过程,而是一个典型的复杂适应系统(Complex Adaptive System, CAS)。它由众多相互作用的元素(想法、文献、数据、实验、合作者)构成,并与外部环境(学术界、资助机构)不断进行信息和能量交换。从复杂性科学的视角看,能帮助我们理解研究过程中那些令人困惑的非线性、涌现和自组织现象。

混沌理论在研究规划中的启示

研究过程充满了混沌系统的特征,这意味着精确的长期预测是不可能的,但理解其内在动力学模式是可能的。

- 敏感依赖初始条件(蝴蝶效应):早期的微小选择可能对研究的最终走向产生巨大的、不成比例的影响。

- 启示:在项目初期,对研究问题界定、核心理论选择、实验设计范式等根本性问题投入足够的时间进行审慎思考,其回报是巨大的。一个精心设计的初始问题,如同一个优良的“基因”,能引导项目走向更有价值的“进化”路径。反之,一个有瑕疵的初始设定,可能会在后期引发连锁性的问题。

- 奇异吸引子(Strange Attractors):在看似随机和混乱的研究探索中,存在一些稳定、重复的模式或主题,它们像磁石一样吸引着您的思考。

- 启示:留意那些在您的笔记、阅读和思考中反复出现的概念或问题。它们可能构成了您研究的“奇异吸引子”,揭示了您潜意识中认为最核心、最有趣的方向。有意识地去探索这些吸引子,而不是强行将研究限制在最初的僵化计划中。

- 相空间轨迹(Phase Space Trajectory):一个研究项目的进展,可以被看作是在一个由多个维度(如理论深度、数据量、写作进度、概念清晰度)构成的“相空间”中的一条演化轨迹。

- 启示:不要用单一的线性进度条来衡量研究。有时,写作进度停滞,但理论思考的深度却在急剧增加。有时,实验数据看似没有进展,但对方法的理解却获得了突破。认知建筑师需要从多维度评估项目状态,理解这种看似“停滞”或“绕路”的轨迹,其本身就是探索过程的一部分。

自组织临界性与创新涌现

物理学家Per Bak提出的**自组织临界性(Self-Organized Criticality, SOC)**理论,用一个简单的“沙堆模型”精妙地解释了为什么重大的学术突破往往是“涌现”出来的,而非线性累加的结果。

- 沙堆模型(Sandpile Model):想象一个沙堆,您一粒一粒地往上加沙子。大多数时候,什么都不会发生,沙子只是稳定地堆积。但当沙堆达到一个“临界状态”时,再加入任何一粒沙子,都可能引发一场规模不一的“雪崩”。雪崩的大小和时间是不可预测的。

- 研究中的类比:您的日常阅读、思考和实验,就像是在为您的知识系统这堆“沙”添加沙粒。这个过程是缓慢、枯燥且看似徒劳的。然而,正是这种持续的知识积累,让您的系统逐渐逼近一个临界点。在那个点上,一个新的发现、一篇关键文献或一次不经意的对话(最后一粒沙子),就可能触发一场“认知雪崩”——即一个重大的、突破性的洞见。

- 幂律分布(Power Law Distribution):沙堆雪崩的大小遵循幂律分布,即小雪崩频繁发生,而大雪崩极其罕见。

- 学术启示:这解释了为什么学术影响力和引用次数也遵循幂律分布(“马太效应”)。少数研究产生了绝大部分的影响力。对个人而言,这意味着您的大部分日常努力可能只会带来微小的、渐进式的进步(小雪崩)。但正是这些看似不起眼的积累,为您那千载难逢的、能够产生巨大影响的重大突破(大雪崩)创造了条件。

- 涌现性质(Emergent Properties):雪崩这一整体行为,是任何单粒沙子都不具备的。同样,您的最终洞见和理论建构,是任何单一笔记、数据点或文献片段都无法独立展现的,它是整个知识系统相互作用后涌现出的新性质。

- 认知建筑师的策略:您的任务不是去设计那场雪崩,因为它是不可设计的。您的任务是持续地、有耐心地向沙堆上添加高质量的沙子,并构建一个有利于沙粒间相互连接的网络结构。这意味着:

- 保持持续输入:每日固定的阅读和学习是“加沙子”的过程。

- 建立知识链接:使用Zettelkasten等方法,将孤立的知识点连接成网络,增加系统内部的相互作用,更容易达到临界状态。

- 拥抱不确定性:理解并接受创新的涌现特性,不过分苛求线性的、可预测的进展,给予灵感和顿悟以孕育的时间和空间。

- 认知建筑师的策略:您的任务不是去设计那场雪崩,因为它是不可设计的。您的任务是持续地、有耐心地向沙堆上添加高质量的沙子,并构建一个有利于沙粒间相互连接的网络结构。这意味着:

第二部分:跨学科视角分析——多棱镜下的研究者行为

为了更全面地理解个人研究管理,我们需要跳出传统管理学的框架,借助其他学科的“透镜”来审视研究者在决策、情感和时间感知上的复杂性。

1. 行为经济学的研究决策理论:理性的边界

传统经济学假设人是完全理性的“经济人”,总能做出最优决策。然而,由丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)开创的行为经济学,揭示了人类决策中普遍存在的系统性偏见。研究者作为决策者,同样无法幸免。

前景理论在研究选择中的应用

前景理论(Prospect Theory) 是行为经济学的基石,它描述了人在不确定条件下的决策行为,其核心观点与研究决策高度相关:

-

损失厌恶(Loss Aversion):人们对“损失”的敏感度远高于对等量“收益”的敏感度。失去100元的痛苦,远大于得到100元的快乐。

- 在研究中的表现:

- 沉没成本谬误(Sunk Cost Fallacy):这是损失厌恶最常见的表现。当一个研究方向已经投入了大量的时间、精力和资源(沉没成本),即使后续证据表明其前景黯淡,研究者也极不情愿放弃。因为放弃意味着要直面“损失”——承认过去的投入都白费了。这导致许多人过度坚持在一个没有希望的项目上,错失了转向更有前景方向的机会。

- 认知建筑师的对策:定期进行“零基预算法”式的项目评估。问自己:“假设我今天没有任何投入,完全从零开始,我还会选择这个研究方向吗?”如果答案是否定的,那么就需要认真考虑及时止损。将过去的投入视为“学费”,而非需要挽回的“成本”。

- 现状偏见(Status Quo Bias):维持现状带来的确定性让人感到安全,而改变则意味着可能面临损失的风险。因此,研究者倾向于在自己熟悉的领域和方法论上不断进行增量式研究,抗拒那些可能带来更大突破但也伴随着更高失败风险的跨学科或方法论转型。

- 认知建筑师的对策:主动设计“探索预算”。在研究时间中,划出10-20%的固定比例用于探索全新的、看似与当前研究无关的领域。这强制自己跳出舒适区,对抗现状偏见。

- 确定性效应(Certainty Effect):人们过分偏好能够带来确定性结果的选项。这导致许多研究者倾向于选择那些“短平快”、结果高度可预期的研究题目,而回避那些真正有挑战性、可能“一无所获”但一旦成功便能产生巨大影响的“高风险高回报”问题。

- 沉没成本谬误(Sunk Cost Fallacy):这是损失厌恶最常见的表现。当一个研究方向已经投入了大量的时间、精力和资源(沉没成本),即使后续证据表明其前景黯淡,研究者也极不情愿放弃。因为放弃意味着要直面“损失”——承认过去的投入都白费了。这导致许多人过度坚持在一个没有希望的项目上,错失了转向更有前景方向的机会。

- 在研究中的表现:

-

心理账户(Mental Accounting):人们倾向于在头脑中建立各种分门别类的“账户”,并对不同账户的金钱或资源采取不同的态度,尽管它们本质上是可替代的。

- 对研究资源分配的影响:

- 时间账户:研究者常常会将时间划分为“工作日的工作时间”、“周末的个人时间”、“晚上的休息时间”。他们可能会拒绝在“个人时间”账户里进行任何与研究相关的思考,即使一个绝佳的灵感在此刻涌现。反之,也可能在“工作时间”里进行低效的“伪工作”,仅仅因为这个时间段被标记为“工作”。

- 认知建筑师的对策:打破僵化的时间账户。采用更灵活的“精力管理”视角,在精力最充沛的时候进行深度工作,无论此刻是周二上午还是周六下午。允许思想在不同时间账户间自由流动,培养“随时捕获灵感”的习惯。

- 精力账户:普遍认为,进行创造性的深度思考(如构建理论、设计实验)和常规性的事务工作(如整理文献格式、回复邮件)消耗的是不同类型的“精力”。这导致了“精力保护”心态,即为了给“重要工作”保留精力,而拖延处理那些琐碎但必要的小事,结果这些小事累积起来,造成更大的精神负担(蔡格尼克记忆效应)。

- 认知建筑师的对策:采用“批处理”策略,将同类型的常规工作(如回复邮件、文献归档)集中在精力低谷期处理,一次性清空“精力账户”的负债。同时,认识到不同类型的“工作”可以相互调剂,完成一项常规任务带来的掌控感,有时能为创造性工作提供积极的情绪启动。

- 注意力账户:我们常常高估自己多任务处理的能力,低估任务切换带来的认知成本。我们为“阅读”、“写作”、“数据分析”设立了不同的注意力账户,并试图在它们之间快速切换,结果每个账户都因持续的“交易费用”(即重新集中注意力的时间)而严重亏损。

- 认知建筑师的对策:严格执行“时间分块”(Time Blocking)或“番茄工作法”,为单一任务创建受保护的、不可侵犯的“注意力专用账户”。在块与块之间安排短暂的休息,作为任务切换的缓冲期。

- 时间账户:研究者常常会将时间划分为“工作日的工作时间”、“周末的个人时间”、“晚上的休息时间”。他们可能会拒绝在“个人时间”账户里进行任何与研究相关的思考,即使一个绝佳的灵感在此刻涌现。反之,也可能在“工作时间”里进行低效的“伪工作”,仅仅因为这个时间段被标记为“工作”。

- 对研究资源分配的影响:

2. 积极心理学的研究幸福感理论:追求可持续的学术生涯

一个成功的学术生涯,不应是一场以身心俱疲为代价的苦行。积极心理学创始人马丁·塞利格曼(Martin Seligman)提出的PERMA幸福感模型,为我们构建一个既高产又幸福的研究生涯提供了全面的框架。

- 积极情绪(Positive Emotions, P):体验到 즐거움, 满足, 热情, 好奇等情绪。

- 在研究中的应用:研究过程必然伴随挫折,但我们必须有意识地去发现和创造积极情绪。庆祝每一个微小的进步:完成一页草稿、解决一个bug、收到一个建设性的审稿意见。主动培养对研究问题本身的好奇心和探索欲,将研究视为一场智力游戏,而非一份苦差事。

- 参与投入(Engagement, E):完全沉浸在某项活动中,忘记时间流逝,即进入“心流”状态。

- 在研究中的应用:这是深度工作的核心。认知建筑师需要为自己设计能够最大化“心流”体验的环境和任务。这与后文将详述的米哈里·契克森米哈赖的“心流理论”和卡尔·纽波特的“深度工作”概念直接关联。

- 人际关系(Relationships, R):拥有积极、支持性的社会联系。

- 在研究中的应用:学术研究可以是孤独的,但学术生涯不必如此。建立一个多层次的学术关系网络至关重要:与导师的指导关系、与同行的合作与互助关系、跨学科的交流关系、以及在学术社群中的归属感。定期的学术讨论、共同写作、非正式的咖啡时间,都是滋养学术生命的重要养分。

- 意义(Meaning, M):感觉自己的工作服务于比自身更宏大的目标。

- 在研究中的应用:时常反思您的研究工作的终极价值。它是否可能为某个社会问题的解决贡献一丝力量?它是否能推动人类知识的边界向前一小步?它是否能启发下一代学生?将日常琐碎的研究任务与这个宏大的意义相连接,是克服倦怠、保持长久动力的根本源泉。

- 成就(Achievement, A):通过努力达成目标,获得胜任感和成就感。

- 在研究中的应用:这与自我效能理论中的“掌握经验”高度一致。设立清晰、有挑战性但可实现的目标,并在达成后给予自己承认和奖励。成就感不仅来自于最终发表的论文,也来自于掌握一项新技能、完成一份高质量的报告、或进行一场精彩的学术演讲。

心流理论与深度工作:打造极致的投入体验

米哈里·契克森米哈赖(Mihaly Csikszentmihalyi)的心流(Flow)理论为我们精确描绘了“参与投入”的最佳状态。它是一种将个人精神力完全投注在某种活动上的感觉,心流产生时会有高度的兴奋及充实感。卡尔·纽波特(Cal Newport)的 深度工作(Deep Work) 概念,则是将心流理论应用于知识工作领域的实践指南。

触发心流状态的核心条件及其在研究中的构建:

- 挑战与技能的平衡(Challenge-Skill Balance):任务的难度必须与您的能力水平相匹配。太难会引发焦虑,太容易则导致无聊。

- 认知建筑师的策略:动态调整研究任务的难度。如果感到焦虑,说明需要将任务分解得更小,或者先学习一些必要的背景知识。如果感到无聊,说明可以尝试解决一个更具挑战性的子问题,或者提高对产出质量的要求。

- 清晰的目标(Clear Goals):您必须清楚地知道自己要做什么,以及每一步的目标是什么。

- 认知建筑师的策略:在每次开始深度工作之前,花5分钟时间,用一句话清晰地定义本次工作坊(session)的唯一、具体的目标。例如:“在接下来的90分钟内,完成论文引言中关于‘理论背景’部分的草稿,至少800字。”

- 即时的反馈(Immediate Feedback):您能立刻知道自己做得怎么样。

- 认知建筑师的策略:研究工作的反馈周期通常很长。因此,需要创造代理反馈(proxy feedback)。例如,每写完一段,立刻重读,检查逻辑是否通顺(自我反馈)。每完成一小部分代码,立刻运行,看是否报错(系统反馈)。设定一个字数目标,看着字数增长本身就是一种即时反馈。

- 行动与意识的合一(Merging of Action and Awareness):全神贯注,以至于忘记了自我,感觉自己与工作融为一体。

- 认知建筑师的策略:这是前三个条件满足后自然产生的结果。关键在于创造一个零干扰的环境。关闭所有不必要的通知,整理物理和数字工作空间,并向他人明确传达您的“免打扰”时间。

3. 时间社会学的研究时间观:超越时钟的束缚

我们对时间的感知和使用,深受社会文化的影响。时间社会学揭示了,钟表上的线性、均质的时间(“时钟时间”)只是众多时间观念中的一种。

线性时间 vs. 循环时间

-

线性时间观(Linear Time):源自西方工业文明,将时间视为一种稀缺的、不可逆的资源,从过去流向未来。它强调进步、效率、规划和目标导向。现代学术界的“发表或出局”(publish or perish)文化,正是线性时间观的极致体现。

- 对研究管理的影响:促使我们使用甘特图、里程碑、截止日期等工具来管理项目。优点是目标明确,执行力强。缺点是可能导致对短期产出的过度焦虑,忽视了创造性研究所需的“酝酿”和“沉淀”时间,并可能抑制对失败的容忍度。

-

循环时间观(Cyclical Time):在许多东方文化和前工业社会中更为普遍,将时间视为一种循环往复的节奏,如四季更迭、生命轮回。它强调反思、迭代、积累和螺旋式上升。

- 对研究管理的影响:鼓励我们以更宽容的心态看待研究过程中的“停滞”和“回头路”。一个研究想法的提出、发展、遇到瓶颈、暂时搁置、然后在新的知识背景下被重新激活,就是一个典型的循环过程。

- 认知建筑师的融合策略:在战术执行层面(如一个为期两周的sprint),采用线性时间观,追求明确的目标和效率。但在战略规划层面(如一个为期一年的研究主题),融入循环时间观,允许探索、反思和迭代,定期回顾和重估长期目标,实现“在螺旋中上升”。

社会时间的多重性

法国社会学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)指出,现代人生活在多重社会时间的交织与冲突之中。研究者尤其如此:

- 制度时间(Institutional Time):由大学、期刊、基金会、会议等学术机构设定的时间表。例如,学期的起止、基金申请的截止日期、期刊的审稿周期、会议的截稿日期。这是研究者最常感受到的外部压力来源。

- 个人时间(Personal Time):研究者个人的生理节律(chronotype,猫头鹰型 vs. 百灵鸟型)、家庭生活周期、个人精力波动等。

- 项目时间(Project Time):一个研究项目自身内在的、自然的演化逻辑和时间需求。有些突破需要长时间的酝酿,有些实验则有其固定的、不可压缩的周期。

- 社会时间(Social Time):更广泛的社会文化对“何时应该做什么”的期望。例如,“三十而立”的压力、同辈群体的职业进展速度等。

这些不同维度的时间常常相互冲突。例如,基金申请的“制度时间”要求您在一个月内提交一份详尽的研究计划,但这可能与一个需要半年才能成熟的“项目时间”内在逻辑相悖。个人的精力高峰期(个人时间)可能正好是系里安排的行政会议时间(制度时间)。

认知建筑师的时间策略:

- 识别与协调:首先,清晰地识别出您当前面临的这几种时间压力。

- 捍卫项目时间:在可能的情况下,优先尊重“项目时间”的内在需求。如果一个想法需要酝酿,要有勇气对一些非核心的“制度时间”要求说不,或者寻找变通的方法。

- 同步个人与制度时间:了解自己的“个人时间”节律,并尽可能地将需要高度专注的研究任务安排在精力高峰期,将行政、教学等任务安排在精力低谷期,从而在“制度时间”的框架内最大化个人效率。

- 建立边界:有意识地在不同的时间维度之间建立健康的边界,防止“制度时间”和“社会时间”的压力完全侵蚀掉保障身心健康的“个人时间”。

第三部分:理论与实践关联——搭建个人研究管理的操作引擎

理论是地图,实践是航行。这一部分,我们将把前面探讨的深刻理论,锻造成锐利的实践工具。我们将升级经典的目标设定模型,改造前沿的项目管理方法论,并个性化强大的知识管理系统,为您的“认知殿堂”安装一个强劲、高效、且智能的操作引擎。

1. SMART目标理论的高级应用:从静态路标到动态导航

传统的SMART目标模型——具体的(Specific)、可测量的(Measurable)、可实现的(Achievable)、相关的(Relevant)、有时限的(Time-bound)——在管理确定性高的任务时非常有效。然而,在充满不确定性的研究领域,它就像一个静态的路标,告诉你目的地在哪里,却无法在你迷路或发现新大陆时为你重新规划路线。复杂的研究项目需要一个动态的导航系统。

因此,我们必须将SMART模型升级为SMART-ER模型。新增的“E”(Evaluate,评估)和“R”(Readjust,重新调整)将这个静态模型, transform 成为一个适应性、学习型的动态反馈循环,完美契合了研究的探索本质。

SMART-ER目标框架

-

Specific (具体的):

- 研究应用:不仅仅是“我要写论文”,而是“我要撰写一篇关于‘前景理论在博士生课题选择中的应用’的实证研究论文,目标期刊是《高等教育研究》”。明确的研究问题和范围界定是所有后续工作的基础。

-

Measurable (可测量的):

- 研究应用:研究的进展往往难以量化。因此,需要结合成果指标和过程指标。

- 成果指标:引言草稿完成、数据收集完毕、图表制作完成。

- 过程指标:本周投入15小时深度工作时间、精读5篇核心文献并完成笔记、与导师进行1次有效讨论。过程指标在成果难以衡量时,能提供持续的掌控感和即时反馈。

- 研究应用:研究的进展往往难以量化。因此,需要结合成果指标和过程指标。

-

Achievable (可实现的):

- 研究应用:基于自我效能理论,目标应该是“延伸区”而非“恐慌区”。在设定目标时,要诚实地评估自己当前的知识储备、可用资源(时间、设备、数据)和外部支持。一个无法实现的目标是效能感的杀手。将“发表一篇《自然》”分解为“完成一个稳健的实验并撰写一篇高质量的预印本”。

-

Relevant (相关的):

- 研究应用:确保短期目标服务于长期愿景。这个为期三个月的研究冲刺,是否与我的年度研究规划、博士毕业要求、乃至长期的学术职业发展方向相契合?它是否能为我积累一项关键技能,或在一个重要领域建立声誉?

-

Time-bound (有时限的):

- 研究应用:帕金森定律(工作会扩展,填满所有可用的时间)在学术界尤为盛行。为每个目标(无论大小)设定明确的截止日期,是创造适度紧迫感、对抗完美主义和拖延的关键。

-

Evaluate (评估的) - 核心升级:

- 研究应用:这是将元认知策略制度化的关键一步。评估不应仅在项目结束时进行,而应成为一个常态化、周期性的内置机制。

- 每周复盘:在周末花30分钟,回顾本周目标完成情况。问自己:哪些进展顺利?哪些遇到了阻碍?我的假设是否依然成立?初步的数据是否指向了新的、更有趣的方向?

- 季度审查:每个季度末,进行一次更宏观的评估。当前的研究路径是否仍然是最有价值的?我是否需要学习新的技能来应对挑战?这个项目是否还让我感到兴奋和有意义?

- 研究应用:这是将元认知策略制度化的关键一步。评估不应仅在项目结束时进行,而应成为一个常态化、周期性的内置机制。

-

Readjust (重新调整的) - 核心升级:

- 研究应用:这是拥抱复杂性和不确定性的体现。评估得出的结论必须转化为行动。重新调整不是失败,而是基于新信息的战略性转向(Pivot)。

- 微调:根据每周复盘,调整下一周的工作重点和方法。例如,“我发现文献阅读效率低,下周我将尝试使用费曼技巧来深化理解。”

- 中调:根据季度审查,可能需要对项目范围进行调整,甚至放弃某个子研究,集中精力于更有前景的部分。

- 大调(战略转向):在极端情况下,如果早期探索证明一个研究方向根本不可行或价值有限,要有勇气根据“沉没成本谬误”的警示,进行重大的方向调整。这正是SMART-ER模型赋予您的最大灵活性。

- 研究应用:这是拥抱复杂性和不确定性的体现。评估得出的结论必须转化为行动。重新调整不是失败,而是基于新信息的战略性转向(Pivot)。

SMART-ER模型将目标设定从一次性的静态行为,变成了一个与研究过程共舞的、持续的 “设定-执行-感知-适应” 的循环,使您成为一个能够在未知海域中不断校准航向的智慧船长。

2. 项目管理理论的学术化改造:在研究中引入敏捷

传统的“瀑布式”项目管理(先进行长达数月的完美规划,然后严格按计划执行)在学术研究中往往会失效,因为它无法应对研究过程中必然出现的意外发现、方向调整和知识迭代。源自软件开发领域的敏捷方法论(Agile Methodology),其核心价值观——迭代、协作、响应变化——与科学研究的探索精神不谋而合。

研究中的敏捷原则

- 迭代开发 (Iterative Development):将一个长达数年的宏大研究项目,分解为一系列为期2-4周的、短小精悍的研究冲刺(Research Sprints)。每一次冲刺都旨在产出一个具体的、有价值的“增量”,例如:一份详细的文献综述、一个可运行的数据分析脚本、一篇会议论文的草稿。

- 持续集成 (Continuous Integration):在研究中,这意味着要定期地、有意识地将新的学习和发现,整合进您对整个项目的宏观理解中。每周问一次:“本周的新知,如何更新或挑战了我论文的核心论点?”这避免了在项目后期才发现各部分之间存在巨大矛盾。

- 响应变化 (Responding to Change):敏捷宣言强调“响应变化高于遵循计划”。在研究中,一个出乎意料的实验结果,不是需要被修正的“偏差”,而是一个需要被拥抱的“新大陆”。敏捷研究者能够灵活地调整自己的假设和计划,去追随数据和灵感指引的方向。

- 个人互动 (Individuals and Interactions):频繁的、非正式的、高质量的沟通(与导师、合作者、同行)远比形式化的、冗长的书面报告更有效。敏捷研究鼓励通过每日站会、每周讨论等方式,保持信息的高速流动和即时反馈。

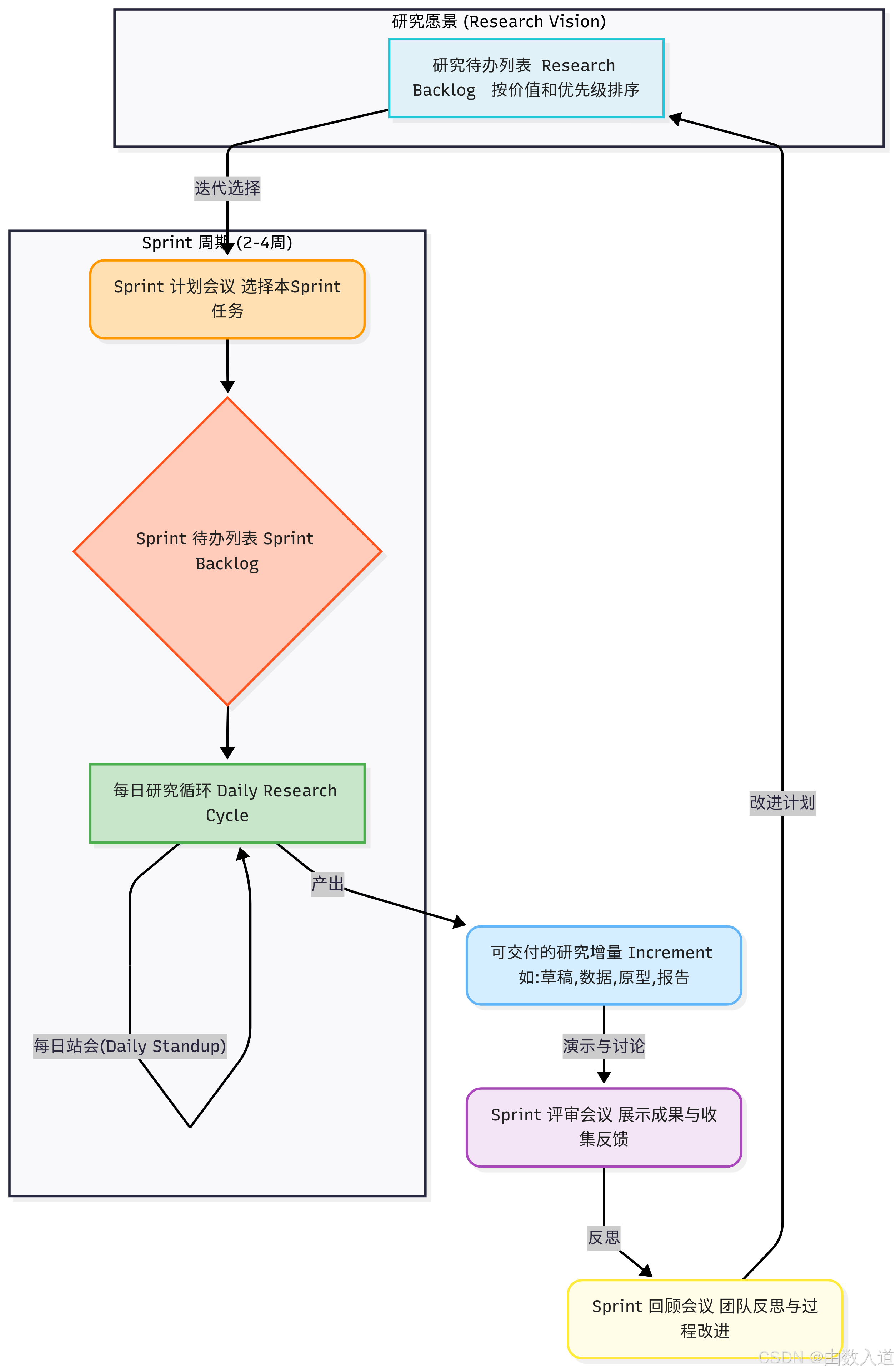

Scrum框架的学术版本

Scrum是实现敏捷最流行的框架之一。我们可以创造一个“学术版Scrum”来组织个人或小型研究团队的工作。

-

角色 (Roles):

- 产品负责人 (Product Owner):通常由导师(PI)或项目负责人担任。其职责是定义研究的愿景和长期目标,并对“研究待办列表”中的任务进行优先级排序。

- Scrum Master:可以由研究者自己、一位资深博士生或团队成员轮流担任。其职责是作为流程的“促进者”和“保护者”,确保Scrum流程顺利进行,帮助解决研究中遇到的障碍(如设备问题、数据获取困难),并保护团队免受不必要的干扰。

- 开发团队 (Development Team):即执行研究的核心成员,可以是一个人或一个团队。

-

事件 (Events) / 仪式 (Ceremonies):

- Sprint (冲刺):一个固定时长的研究周期,通常为2-4周。每个Sprint开始时,团队会从“研究待办列表”中选取最高优先级的任务,形成本次Sprint的目标和“Sprint待办列表”。

- Sprint计划会议 (Sprint Planning):在每个Sprint开始时举行,确定本次Sprint要完成的具体目标。

- 每日站会 (Daily Standup):每天在固定时间进行一个不超过15分钟的短会。每个成员回答三个问题:

- 昨天我完成了什么?

- 今天我计划做什么?

- 我遇到了什么障碍?

这能极大地促进信息同步和问题快速暴露。对于个人研究者,这可以是一种“自我对话”或“研究日志”的形式。

- Sprint评审会议 (Sprint Review):在Sprint结束时,向导师或相关者展示本次Sprint完成的“研究增量”(如一份报告、一个实验结果)。

- Sprint回顾会议 (Sprint Retrospective):评审之后,团队(或个人)进行内部复盘,反思本次Sprint中哪些做得好,哪些可以改进,形成下一轮Sprint的改进计划。

下面是一个学术研究中Scrum流程的Mermaid框架图:

通过这套学术化的敏捷框架,研究管理从一个模糊、漫长的马拉松,变成了一系列目标明确、节奏清晰、反馈及时的短跑冲刺。

3. 知识管理理论的个人化实践:构建你的第二大脑

在信息过载的时代,研究者的核心竞争力不再是“知道什么”,而是**“知道如何组织和连接所知”。一个强大的个人知识管理(Personal Knowledge Management, PKM)系统是认知建筑师的基石。德国社会学家尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)的卡片盒笔记法(Zettelkasten)**,在数字化时代被赋予了新生,成为构建“第二大脑”的黄金标准。

传统Zettelkasten的核心原则

卢曼一生出版了70多本书和400多篇论文,他将自己的高产归功于他的卡片盒系统。这个系统的魔力不在于记录,而在于连接。

- 原子化记录 (Atomicity):每张卡片只记录一个独立的、自成一体的想法或知识点。这使得想法可以像乐高积木一样,在未来被灵活地、模块化地重组和引用。

- 链接网络 (Linking):每张新卡片都必须与已有的一张或多张卡片建立链接。卢曼通过复杂的编号系统实现这一点。这种链接不是简单的分类,而是基于内容和上下文的关联,从而将知识从树状的层级结构,解放为网状的生态系统。

- 意外发现 (Serendipity):通过追随卡片之间的链接链条进行随机漫游,卢曼能够发现那些在线性思考中永远不会触及的、意想不到的思想组合,从而激发了大量的创新。

- 长期积累 (Accumulation):这是一个持续一生的项目。知识的复利效应随着卡片数量和链接密度的增加而指数级增长。这个系统是他思考的伙伴,而不仅仅是一个被动的数据库。

数字化Zettelkasten的增强功能

现代笔记软件,如Obsidian, Roam Research, Logseq等,极大地增强了Zettelkasten方法的威力。

- 全文搜索 (Full-Text Search):瞬间找到任何您记录过的想法,这是物理卡片无法比拟的。

- 可视化网络 (Graph View):这些软件能将您的笔记网络以图形化的方式展现出来,让您直观地看到知识的集群、孤岛和枢纽节点,为发现宏观结构提供了“上帝视角”。

- 标签系统 (Tagging):标签提供了超越链接的、多维度的内容组织方式。您可以为一张卡片同时打上

#方法论、#前景理论、#待验证等多个标签,进行灵活的筛选和聚合。 - 双向链接与反向链接 (Bidirectional & Backlinks):当您从卡片A链接到卡片B时,软件会自动在卡片B上生成一个返回卡片A的“反向链接”。这使得您能看到“谁链接到了我”,极大地丰富了上下文,并加速了思想的碰撞和涌现。

- AI辅助的关联发现 (AI-Assisted Linking):一些新兴的工具开始利用人工智能来分析您的笔记内容,并自动推荐可能相关的、但被您忽略的链接,进一步增强了系统的“涌现”能力。

构建数字化Zettelkasten的认知建筑师工作流:

- 捕获 (Capture):建立一个无摩擦的渠道,随时随地记录 fleeting notes( fleeting notes, 灵感、想法)。

- 加工 (Process):定期(如每天)回顾这些 fleeting notes。对于有价值的想法,将其转化为一张或多张永久性的、原子化的 permanent notes( permanent notes),并用自己的话清晰、完整地表述出来。

- 连接 (Connect):将新创建的 permanent notes 链接到笔记库中已有的相关笔记上,并添加适当的标签。

- 创造 (Create):当需要写作时,您的工作不再是从零开始的“头脑风暴”,而是进入您的“第二大脑”,通过搜索、浏览、跟随链接,将已有的、成熟的“思想积木”组合起来,形成一个连贯的论证草稿。这个过程将写作的痛苦,转变为思维探索的乐趣。

第四部分:案例研究与深入分析——解码大师的心智模型

本部分,我们将化身侦探,深入三位标志性人物的研究“作案现场”:物理学顽童理查德·费曼、思想巨匠阿尔伯特·爱因斯坦,以及一位匿名的、但代表了前沿实践的“现代数字化学者”。我们将剖析他们的工作方法,揭示其表象之下的深层认知与心理机制,并将其与我们之前探讨的理论框架相互印证。

1. 案例一:理查德·费曼——在玩耍与深刻之间

理查德·费曼不仅以其在量子电动力学上的诺贝尔奖级贡献闻名,更以其无与伦比的直觉、深刻的理解力以及独特的学习和研究风格而著称。他是一位天生的“认知建筑师”,其方法论的核心在于:通过极致的简化和教学来达成真正的理解,并通过多线程的探索和对失败的积极管理来维持创造力的持续涌流。

费曼技巧的深层机制:不仅仅是学习方法

广为人知的“费曼技巧”表面上是一个学习方法,但其背后蕴含着深刻的元认知和知识重构原理。我们来一一拆解其四个步骤,探究其深层心理机制:

-

选择概念 (Choose a Concept):这是设定认知任务的起点。

-

简单解释 (Teach it to a child):这是整个技巧的灵魂。要求用最简单的语言(没有术语和复杂的行话)向一个“小学生”解释这个概念。这个过程强制性地触发了以下几个关键的认知机制:

- 主动学习 (Active Recall & Elaboration):这迫使您从被动地“阅读”或“记忆”信息,转向主动地从大脑中“提取”和“重组”信息。教学行为本身就是一种最高效的编码方式,远胜于反复阅读。

- 元认知监控 (Metacognitive Monitoring):当您试图用简单语言解释时,会立刻、清晰地“体验”到自己理解的薄弱之处。那些您只能用术语含糊带过的地方,正是您“知识的幻觉”(Illusion of Knowledge)所在。这是一种强大的、即时的自我诊断工具。

- 知识重构 (Knowledge Restructuring):为了让“小学生”听懂,您必须打碎原有的、从书本上学来的知识结构,并用自己已有的、更基础的知识模块重新搭建。这个过程不仅是简化,更是将抽象概念转化为具体、可感的心理表征,从而建立更深层次的理解。

-

识别漏洞 (Identify Your Gaps):当您在第二步中“卡壳”时,您就精确地定位了自己理解的断裂点。

- 精准反馈 (Precise Feedback):这个步骤提供了一个极其精准的反馈循环。您不再是模糊地感觉“我没太懂”,而是能具体指出“我在解释‘自旋’和‘角动量’的关系时,逻辑链条断了”。这使得后续的学习变得极具针对性,避免了在已经掌握的部分上浪费时间。

-

简化和类比 (Review and Simplify / Create Analogies):回到原始材料,填补漏洞,然后再次尝试用更简洁的语言和更贴切的类比来完善您的解释。

- 迁移能力 (Transferability):寻找类比的过程,是在不同知识领域之间建立桥梁。一个好的类比(例如,将电场比作水流)能够将一个陌生领域的复杂关系,嫁接到一个您已熟知的领域模型上,极大地加速了理解和记忆。这培养了跨领域的思维迁移能力,是创新的重要源泉。

费曼技巧的本质,是一个**将元认知“内隐”过程“外显化”**的强大工具。它将“我以为我懂了”的主观感觉,转化为一个“我能否清晰地教会别人”的客观测试。

费曼的研究项目管理策略:精心设计的“无序”

费曼的研究风格看似随性、杂乱无章,但其背后是一种高效且极具韧性的多线程研究策略。他从不将所有鸡蛋放在一个篮子里,这种方法帮助他维持了长久的高产和创造力。我们可以将其研究项目池,看作一个动态的投资组合:

- 主线研究 (Main Problems):这是他职业生涯的核心,投入时间最长、思考最深的“十二个重要问题”。这是他的“高风险、高回报”投资,比如他对量子电动力学的研究。

- 副线探索 (Side Projects):一些相关的、但非核心的研究领域。这些项目能让他从主线研究的巨大压力中暂时抽离,同时,不同领域的知识和方法论可以相互“交叉授粉”,常常为主线研究带来意想不到的突破口。

- 休闲项目 (Playing Problems):那些纯粹出于好奇和兴趣的“玩具”项目,如研究如何开锁、破译玛雅象形文字、学习桑巴鼓。这些活动看似“不务正业”,但实际上起到了几个关键作用:

- 认知休息:让负责主线研究的神经网络得到休息和重组。

- 技能培养:培养了通用的解决问题的能力、直觉和动手能力。

- 保持玩心:保护了他作为科学家的核心驱动力——纯粹的好奇心。

- 教学准备 (Teaching Preparation):对他而言,教学不是任务,而是深化理解的终极手段。准备《费曼物理学讲义》的过程,迫使他以最基本、最直观的方式重新审视整个物理学大厦,这反过来又极大地滋养了他的前沿研究。

失败管理策略:

费曼对失败的态度,完美体现了成长型思维和敏捷原则。

- 快速试错 (Rapid Prototyping):他鼓励在纸上进行大量的、廉价的“思想实验”和计算,快速测试一个想法的可行性。

- 及时止损 (Strategic Abandonment):他有一个著名的“垃圾桶”,里面装满了被证明是错误或没有前景的想法。他从不纠结于沉没成本,一旦确认方向错误,便果断放弃。

- 从失败学习 (Learning from Failure):他会系统地分析为什么一个想法行不通,这个分析过程本身就是一次深刻的学习,常常会揭示出更深层次的物理原理。

- 保持好奇 (Maintaining Curiosity):他将失败视为宇宙给出的一个“谜题”,一个指向新发现的线索,而不是对他个人能力的否定。

2. 案例二:爱因斯坦——在孤独与专注中洞察宇宙

如果说费曼是经验与直觉的大师,那么爱因斯坦则将纯粹理性思考的力量发挥到了极致。他的研究管理核心在于:通过“思维实验”这一强大的认知工具来突破物理极限,并通过对专注力的哲学性管理,为深度思考创造终极的环境。

思维实验的个人研究价值

爱因斯坦的许多革命性理论,如狭义相对论和广义相对论,都源于精心设计的思维实验(Gedankenexperiment)。例如,追问“如果我以光速追上一束光,我会看到什么?”。这种方法在个人研究中具有巨大的认知优势:

- 资源节约 (Resource Frugality):思维实验是“世界上最廉价的实验室”,不需要任何昂贵的设备,只需要您的大脑。这对于理论研究者或项目早期探索阶段尤为重要。

- 突破限制 (Breaking Limitations):它可以让您在思想中探索那些当前技术、伦理或物理条件无法实现的场景(如进入黑洞视界、在宇宙尺度上进行测量)。

- 直观洞察 (Intuitive Insight):通过将抽象的数学公式和物理定律可视化为一个具体的、动态的场景,思维实验能够调动大脑的视觉和空间推理能力,从而获得无法通过纯粹逻辑推导得出的深层直观理解。

- 创新催化 (Innovation Catalyst):它通过挑战我们最根深蒂固的常识和直觉(如“时间和空间是绝对的”),来暴露现有理论框架的内在矛盾和局限性,从而为全新的理论范式打开大门。

个人研究中的应用策略:

- 问题可视化 (Problem Visualization):将您的研究问题转化为一个可以“看”到的场景或故事。

- 极端条件思考 (Thinking in Extremes):问自己:“如果我把这个变量推到无穷大或无穷小,我的理论会发生什么?”

- 反直觉探索 (Counter-Intuitive Exploration):有意识地挑战您所在领域的基本假设。“如果……不是真的,那会怎么样?”

- 类比推理 (Analogical Reasoning):寻找不同领域间的深层结构相似性,并进行“思想移植”。

专注力管理的哲学思考

爱因斯坦对工作环境和模式的选择,体现了对深度思考必要条件的深刻哲学理解。他是一位管理自己注意力的极简主义大师。

-

简化原则 (Principle of Simplicity):他那句名言“万事万物都应该尽可能简单,但不能过分简单”不仅是其物理学的美学追求,也是他管理认知负荷的核心原则。

- 本质抽取 (Essence Extraction):在面对一个复杂问题时,他会执着地追问:什么是这个问题不可或缺的核心?其余的都是可以暂时忽略的细节。

- 噪音过滤 (Noise Filtering):他在瑞士专利局的工作,虽然看似枯燥,但为他提供了一个远离学术界喧嚣、可以安静思考的“避难所”。他有意识地过滤掉了大量学术界的行政、社交和竞争噪音。

- 模型建构 (Model Building):他倾向于构建最简洁、最优雅的理论模型,这不仅是物理上的追求,也是为了让模型能够在头脑中被轻松地把握和推演。

-

孤独与社交的精妙平衡 (Balance of Solitude and Social Interaction):

- 保护独立思考时间 (Protecting Solitude):爱因斯坦深知,突破性的思想诞生于长时间、不被打扰的孤独思考之中。他非常珍视自己的“独处时间”,无论是独自在书房沉思,还是在普林斯顿的林间小径上散步。这是他进行深度“思维实验”的必要条件。

- 高质量的学术交流 (High-Quality Interaction):他的孤独并非与世隔绝。他与同时代最杰出的物理学家(如波尔、普朗克)保持着密切的书信往来和深入的辩论。这种交流不是日常闲聊,而是思想的巅峰对决,为他的理论提供了最严苛的检验和最关键的激发。

- 通过科普深化理解 (Deepening Understanding through Popularization):他乐于向公众解释自己的理论。这个过程,类似于费曼技巧,迫使他将极其复杂的思想,用最简单、最根本的语言表达出来,这反过来也加深了他自己对理论核心的理解。

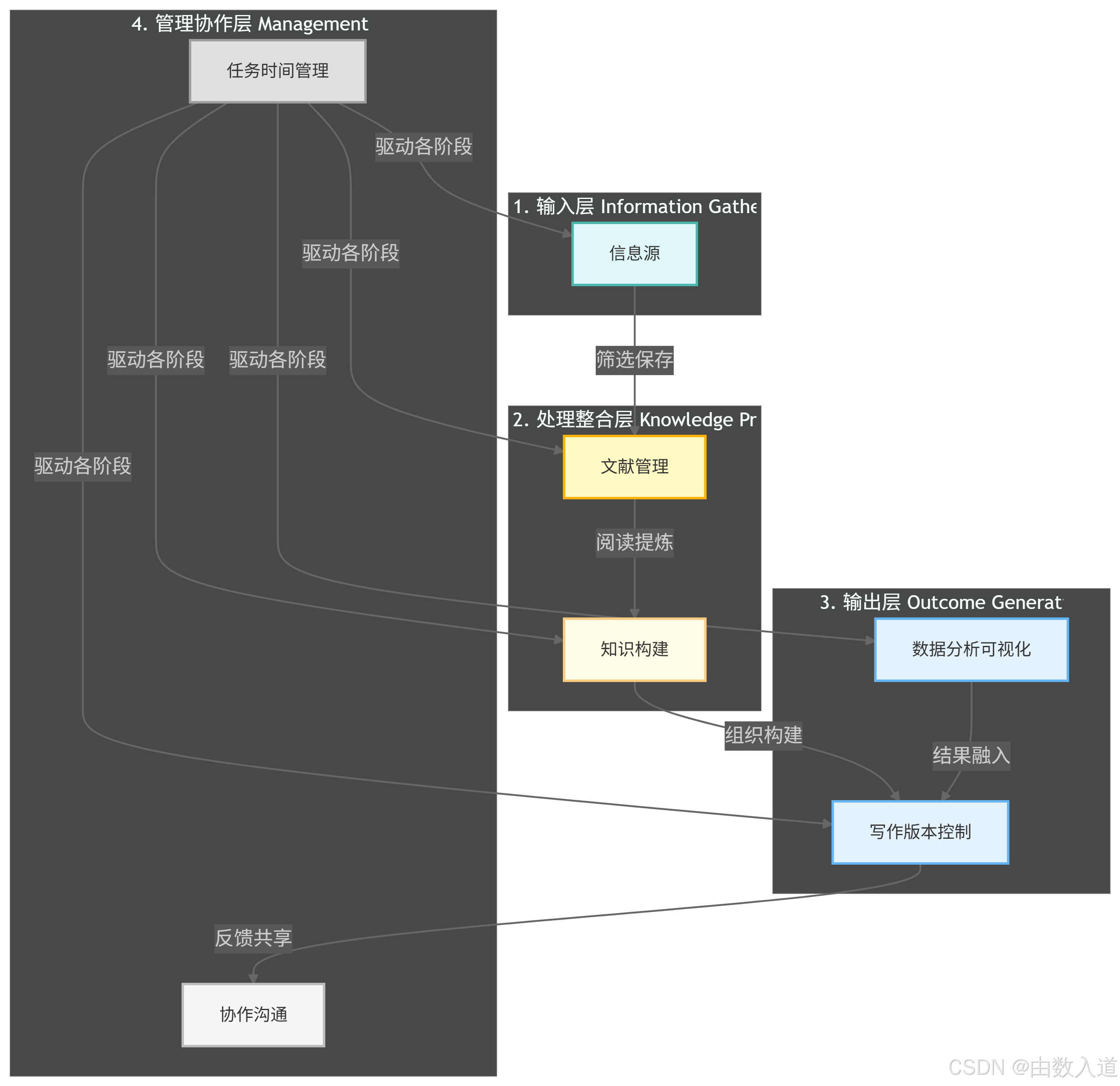

3. 案例三:现代学者的数字化研究管理——构建认知生态系统

进入21世纪,研究者面临着前所未有的信息量和工具选择。成功的现代学者,不再是单一工具的使用者,而是个人**数字化研究生态系统(Digital Research Ecosystem)**的构建者和整合者。这个案例将综合当代最佳实践,描绘一位高效数字化认知建筑师的工作图景。

数字化工具的系统整合

核心理念是**“工具链”而非“工具箱”。一个“工具箱”里装满了互不关联的工具,而一个“工具链”则是将一系列精心挑选的工具,通过优化的工作流程(Workflow)**无缝地串联起来,实现信息和思想的高效流动。

下面是一个典型的数字化研究生态系统配置的Mermaid框架图:

优化的工作流程 (Optimized Workflow):

- 信息收集 (Collection):通过RSS阅读器和学术搜索引擎主动订阅信息源,将噪音拒之门外。看到有价值的文献,使用Zotero浏览器插件一键保存元数据和PDF。

- 文献处理 (Processing):在Zotero中进行快速筛选(阅读摘要),对精读文献在PDF上进行高亮和批注。阅读时产生的自己的想法,而不是摘抄,被作为“文献笔记”录入Obsidian,并链接到Zotero条目。

- 想法捕获与连接 (Capture & Connection):任何时候产生的灵感,都通过手机或电脑快速记入Obsidian的“收件箱”。每天或每周,将这些灵感加工成原子化的“永久笔记”,并与现有知识网络建立深刻链接(Zettelkasten实践)。

- 写作产出 (Creation):开始写作时,首先在Obsidian中通过关键词、标签和链接,收集所有相关的“思想积木”。将这些积木拖拽、组织成一个详细的大纲。然后,在支持Markdown和文献引用的编辑器(如Zettlr)中进行“冲刺式”写作,专注于将大纲扩展为流畅的文本。整个写作过程通过Git进行版本控制,确保安全和可追溯。

- 分析与整合 (Analysis & Integration):使用Jupyter Notebook进行数据分析,确保代码、数据和结果的透明性和可复现性。生成的图表和表格被导出,并无缝嵌入到Markdown文档中。

人工智能辅助的研究管理:人机协作的新范式

AI不再是科幻,而是现代学者日常工作流中的嵌入式伙伴。关键在于理解人机协作的边界,让AI做它擅长的事,从而解放人类去做我们最擅长的事。

-

AI工具的合理使用:

- 文献筛选与总结 (Literature Review):使用

Elicit.org或Scispace等工具,输入一个研究问题,AI可以快速从海量论文中找到最相关的文献,并以表格形式总结其主要方法、发现和局限性。这极大加速了文献综述的早期阶段。 - 数据分析 (Data Analysis):AI可以进行自动化的初步探索性数据分析(EDA),识别数据中的模式和异常值,甚至生成基础的分析代码。

- 写作辅助 (Writing Assistance):

Grammarly、QuillBot等工具可以提供远超传统拼写检查的语法优化、风格建议和改写服务。ChatGPT等大型语言模型可以帮助润色非母语写作、生成不同风格的摘要或将复杂段落简化。 - 翻译支持 (Translation Support):

DeepL等AI翻译工具能提供高质量的跨语言文献理解支持。

- 文献筛选与总结 (Literature Review):使用

-

人机协作的边界:

- AI负责 (AI’s Role):重复性、规律性、大规模处理任务。例如:格式整理、文献初步筛选、语法检查、代码生成。

- 人类负责 (Human’s Role):创造性、批判性、价值判断性任务。例如:提出深刻的研究问题、设计巧妙的实验、构建原创的理论框架、进行跨学科的洞察连接、判断研究的伦理和社会意义。

- 协作领域 (Collaborative Zone):在假设生成、复杂数据解释、论证结构优化等方面,人类可以与AI进行“对话式”的头脑风暴,AI提供多种可能性,人类进行最终的筛选、整合和创新。

成功的现代学者,是一位能够驾驭复杂工具链、编排人机协作流程的**“系统集成商”和“AI指挥家”**。他们将技术从生产力的“压迫者”转变为思想的“赋能者”。

第五部分:批判性思考与争议点——警惕现代性的双刃剑

卓越的研究管理,不仅仅是最大化产出,更是要在效率与创造力、个人与集体、技术与人性之间找到一种微妙的平衡。过度沉迷于任何一个极端,都可能导致意想不到的负面后果。本部分将探讨三个核心的争议点,它们是现代学者在追求卓越时必须直面的“魔鬼交易”。

1. 生产力文化的陷阱:当“量化自我”吞噬“学术灵魂”

我们在前面章节中介绍的许多工具和方法,都源于当代盛行的“生产力文化”(Productivity Culture)。这种文化强调量化、优化和效率至上,它在帮助我们对抗拖延和混乱的同时,也带来了一系列深刻的哲学困境。如果不加反思地全盘接受,我们可能会赢得效率,却输掉学术研究的灵魂。

量化主义的误区(The Pitfall of Quantificationalism)

“凡是可测量的,皆可改进”(What gets measured, gets managed)是管理学的名言,但当它被滥用于学术研究时,就可能产生扭曲效应。

- 过度测量扭曲研究本质:当我们将研究过程过度量化——计算每天写的字数、每周读的论文篇数、每个项目的工时——我们的注意力可能会从思考的质量转向任务的完成数量。研究的核心,那些无法量化的、模糊的、需要长时间酝酿的“顿悟”,可能会在这个KPI(关键绩效指标)驱动的系统中被边缘化。我们可能为了达到“每日1000字”的目标,而写出大量逻辑不通的“垃圾文本”,仅仅为了让进度条前进。

- 短期导向扼杀长期积累:量化指标往往偏爱短期、易于测量的成果。这会激励我们选择那些“短平快”的研究项目,而回避那些需要数年沉淀、充满不确定性但可能产生颠覆性影响的“大问题”。这与复杂性科学中“自组织临界性”所揭示的创新规律背道而驰。为了频繁地体验“完成”的快感,我们可能永远都在沙堆的底层玩沙子,而从不给它足够的时间和沙粒去达到临界状态,从而引发一场真正的“雪崩”。

- 比较焦虑引发学术内卷:生产力工具和社区常常鼓励分享和比较。看到别人展示的“年度阅读200篇论文”列表或“Obsidian知识图谱”,很容易引发“生产力焦虑”(Productivity Anxiety)。这种持续的社会比较,会让我们陷入一种军备竞赛式的内卷,追求更复杂的笔记系统、更完美的日程规划,而忘记了这些工具本应服务的初衷——更好地思考。

效率至上的问题(The Problem with “Efficiencism”)

将工业流水线的“效率”原则直接套用到创造性的知识工作中,是危险的。

- 创造性抑制(Creativity Suppression):创造性思维往往诞生于非效率的、看似浪费时间的过程中:散步、发呆、自由联想、阅读与研究无关的书籍。一个被“番茄钟”精确切割、毫无“留白”的时间表,可能会扼杀灵感的萌芽。过度追求效率,实际上是追求一种可预测性,而真正的创新本质上是不可预测的。

- 深度缺失(Lack of Depth):快节奏、任务驱动的工作模式,可能导致我们对每个知识点都浅尝辄止。我们可能满足于用AI工具快速生成文献摘要,而失去了与一篇伟大论文进行深度“搏斗”和“对话”的机会。思考的深度,恰恰是在这种缓慢、费力、甚至痛苦的咀嚼过程中产生的。

- 倦怠风险(Burnout Risk):将自己视为一台需要不断优化和压榨的“生产力机器”,是一种极具消耗性的人生观。持续的高强度运转,忽视身心的自然节律和恢复需求,是导致学术倦怠(Academic Burnout)的直接原因。PERMA幸福感模型提醒我们,可持续的学术生涯需要积极情绪、人际关系和意义感,而这些往往是在“非效率”的时刻被滋养的。

认知建筑师的平衡之道:

- 目标分离:将**“执行模式”与“探索模式”**明确分开。在需要专注产出的“执行模式”下,可以严格使用时间管理和量化工具。但在需要产生新想法的“探索模式”下,要有意识地为自己创造不受打扰、不设目标、允许“浪费”的时间。

- 关注过程,而非仅仅是结果:将量化指标从结果导向(发表N篇论文)转向过程导向(每周保证N小时不受干扰的深度思考时间)。

- 拥抱“数字极简主义”:定期审视自己的工具链,警惕为了工具而工具的“技术拜物教”。问自己:这个工具是真的让我的思考更清晰了,还是只是增加了我的认知负荷?

2. 个人主义 vs. 集体主义:在孤狼与社群之间

个人研究项目管理,从其名称上就带有强烈的“个人主义”色彩。它强调个体的自律、规划和系统构建。这在培养独立研究能力方面至关重要,但如果走向极端,就可能忽视学术研究本质上的社会属性和集体属性。

过度个人主义的风险

- 孤立思维(Intellectual Isolation):一个完美闭环的个人知识管理系统,可能会变成一个 “思想的回音室” 。当所有的知识输入都经过自己预设的框架进行筛选和组织时,我们可能会失去接触到颠覆性、异质性观点的机会。真正的思想进步,往往发生在与他人的思想激烈碰撞的“边界地带”。

- 重复劳动(Reinventing the Wheel):过分强调“从零开始”构建自己的系统,可能会忽视学术共同体中已有的宝贵资源、经验和基础设施。我们可能会花费大量时间去解决一个别人已经完美解决的问题,无论是在方法论上还是在工具使用上。

- 社会脱节(Socia l Disconnect):沉浸在个人生产力系统的优化中,可能会让我们疏于参与学术共同体的公共生活中——如参与系内讨论、为同行提供非正式的审稿意见、指导低年级学生等。这些看似“浪费”个人研究时间的活动,实际上是维系学术生态健康、建立个人声誉和获得长期社会支持的重要途径。

集体依赖(Collective Dependence) 的问题

与之相对的另一个极端,是完全依赖集体,缺乏个人研究的独立性和驱动力。

- 责任分散(Diffusion of Responsibility):在大型研究团队中,个人可能会产生“总有别人会做”的心态,从而削弱了个人的主动性和责任感。

- 创新抑制(Conformity & Groupthink):强大的学术范式或导师风格,可能会无形中压抑那些离经叛道的、具有潜在突破性的个人想法。为了融入集体,个体可能会不自觉地进行自我审查,放弃那些看似“奇怪”的探索。

- 资源竞争(Resource Competition):在集体环境中,对导师时间、实验设备、发表署名权等有限资源的竞争,有时会消耗大量的精力,甚至引发不正当的学术行为。

认知建筑师的平衡之道:

- 设计“连接的孤独”:爱因斯坦的模式是典范。要刻意设计和保护长时间的、不被打扰的个人深度工作时间(孤独),但同时也要主动地、有策略地安排高质量的社会互动(连接)。

- 搭建“半透膜”式的个人系统:您的个人知识系统应该像一个细胞的“半透膜”,既能保护内部环境的稳定,又能与外部环境进行选择性的、高效的物质和信息交换。这意味着:

- 定期将自己的半成品想法分享给信任的同行,主动寻求“外部攻击”。

- 关注2-3个高质量的学术社群(线上或线下),保持对领域前沿的敏感度。

- 将“帮助他人”和“参与公共服务”明确地纳入自己的时间规划,视其为一种长期的个人投资。

3. 技术依赖的双面性:认知的外延还是能力的萎缩?

我们热情地拥抱了数字化Zettelkasten、AI写作助手等先进技术。这些工具作为我们“认知的外延”(Cognitive Exoskeleton),极大地增强了我们的能力。然而,这种依赖也像一把双刃剑,可能在增强某些能力的同时,导致另一些核心认知能力的退化。

认知外化的益处(The Benefits of Cognitive Offloading)

- 记忆增强(Memory Augmentation):将海量的信息和知识点存储在“第二大脑”中,极大地释放了我们有限的生物工作记忆(Working Memory)。这使得我们的大脑可以从繁重的记忆任务中解放出来,专注于更高阶的认知活动,如模式识别、创造性联想和深度推理。

- 计算加速(Computational Acceleration):无论是数据分析软件还是AI模型,它们都能以超乎人脑的速度执行复杂的计算和信息处理任务,极大地提高了研究效率。

- 连接增强(Connection Enhancement):可视化知识图谱等工具,能帮助我们发现那些隐藏在大量笔记中、仅凭人脑难以察觉的宏观模式和遥远连接。

能力退化的风险(The Risks of Skill Atrophy)

- 记忆衰退(Memory Decline):过度依赖外部存储,可能会削弱我们自己建立长期生物记忆的能力。如果我们从不尝试去记忆核心概念和理论框架,而总是依赖即时搜索,我们可能永远无法将这些知识“内化”为自己思维的有机组成部分,从而难以在需要快速直觉判断时进行有效思考。

- 思维懒惰(Mental Laziness):当我们习惯于让AI为我们总结文献、生成大纲甚至润色段落时,我们可能会逐渐失去自己进行批判性阅读、构建严谨论证和锤炼精准表达的能力。我们可能会满足于AI给出的“看起来不错”的答案,而放弃了更艰苦但更有价值的独立思考过程。这是一种“认知外包”的陷访。

- 技能流失(Deskilling):当自动化工具接管了越来越多的基础研究技能(如数据清洗、统计检验、文献格式化),下一代研究者可能会失去对这些过程的深入理解。他们知道如何点击按钮得到结果,但当结果异常时,却不知道如何诊断问题,因为他们不理解“黑箱”内部的原理。

认知建筑师的平衡之道:

- 分阶段使用工具:在学习一个新概念或新技能的初期阶段,刻意限制对高级工具的使用。例如,手动推导一遍核心公式,而不是直接调用软件函数;亲手绘制一张概念地图,而不是依赖AI生成。首先通过“费力”的方式构建起坚实的内在心智模型。在掌握了基础之后,再利用工具来加速规模化的应用。

- 将工具视为“对话伙伴”,而非“答案生成器”:在使用AI时,采取一种苏格拉底式的“诘问”姿态。挑战AI给出的答案,要求它提供证据,思考其可能的偏见和局限性。将与AI的互动,从“查询”变为一种激发自己更深思考的“对话”。

- 定期进行“数字安息日”:设立固定的时间(如一个下午或一天),完全脱离数字化工具,只用纸和笔进行思考和写作。这种“脱机”模式能帮助我们重新连接自己最原始的思考能力,并评估我们对技术的真实依赖程度。

通过对这三大争议点的深入反思,我们为“认知建筑师”的蓝图增添了必要的审慎和智慧。一个成熟的研究管理者,不仅是效率的追求者,更是平衡的艺术家,能够在现代性的激流中,驾驭好生产力、集体性和技术这三匹强大的、但又可能失控的骏马。

第六章:神经科学知情的学者——从管理时间到雕琢心智

打开认知的“黑箱”

迄今为止,所有个人研究管理的理论与实践,都建立在一个根本性的假设之上:我们的大脑是一个不可见的“黑箱”。我们通过行为主义的手段(如番茄钟、任务列表)来操纵输入(任务、时间),并观察输出(成果、效率),希冀能间接地优化黑箱内部的运作。然而,神经科学的浪潮正以前所未有的力量,冲刷着这个黑箱的壁垒。未来的认知建筑师将不再仅仅是行为的管理者,更是心智状态的工程师。我们将从管理外在的时间,转向直接、精准地管理和雕琢我们内在的认知景观。这,就是“神经科学知情”(Neuro-informed)的研究管理范式。

1. 神经人体工程学的黎明:实时反馈与个性化节律

“人体工程学”(Ergonomics)旨在优化工具和环境以适应人类的身体。我们正在进入一个**“神经人体工程学”(Neuro-ergonomics)**的时代,其核心是动态地调整我们的工作流,以完美匹配我们大脑的实时生理状态。

-

动态专注力仪表盘 (Dynamic Focus Dashboard):

想象一下,一个集成了轻便、无感的**功能性近红外光谱(fNIRS)或高精度脑电图(EEG)**传感器的头带或眼镜。它不再是简单的脑波监测,而是一个实时的“大脑仪表盘”,呈现在您屏幕的一角:- 专注力水平 (Focus Meter):一个0-100的实时分数,反映了您前额叶皮层的活动模式是否处于深度工作的“心流”状态。

- 认知负荷 (Cognitive Load):一个指示器,显示您当前工作记忆的占用率。当负荷过高时,系统会亮起黄灯,提示您可能需要分解任务或简化信息输入。

- 分心警报 (Distraction Alert):当系统检测到与当前任务无关的脑区(如与情绪或白日梦相关的“默认模式网络”)异常活跃时,会发出温和的、非侵入性的提醒,帮助您重新拉回注意力。

-

超日节律的智能调度 (Ultradian Rhythm Smart Scheduling):

我们知道,人类的专注力并非线性,而是遵循大约90-120分钟的“活动-休息”超日节律。未来的日历和任务管理器将与您的脑状态监测器联动:- 自动安排“认知恢复期”:系统会根据您的实时脑力消耗,在您的日程表中自动插入15-20分钟的“神经恢复”时段。

- 个性化休息建议:它不仅仅是提醒您“该休息了”,而是会根据您疲劳的脑区给出个性化建议。例如:如果分析显示您的视觉皮层和语言中枢过度疲劳,它会推荐您闭目养神或进行一段正念呼吸,而不是刷手机视频(这会继续占用视觉资源)。如果数据显示您的逻辑推理网络需要休息,它可能会推荐听一段无歌词的音乐或做一些简单的拉伸。

2. 认知增强与神经塑造:从被动适应到主动干预

如果说实时监测是被动地适应大脑,那么未来的下一步将是主动地、安全地增强和塑造我们的大脑功能,以适应特定的研究需求。

-

按需的神经调控 (On-Demand Neuro-modulation):

无创神经调控技术,如经颅直流电刺激(tDCS)和经颅磁刺激(TMS),虽然目前主要用于临床和实验,但其消费级应用的潜力巨大。未来的研究者可能会拥有经过严格安全认证的个人设备:- “创造力模式”:在进行头脑风暴或构思新理论时,通过微弱的电或磁刺激,短暂提升与发散性思维和联想能力相关的右顶叶皮层的活跃度。

- “分析模式”:在进行严谨的数据分析或校对论文时,则可能选择性地增强与逻辑推理和注意力控制相关的左背外侧前额叶皮层的功能。

这并非科幻式的“智力提升”,而是像为特定运动项目进行针对性热身一样,为特定认知任务“预热”相关的大脑网络。

-

神经可塑性的加速训练 (Accelerated Neuroplasticity Training):

结合神经反馈和专门的认知训练软件,我们可以更高效地“重塑”我们的大脑。例如,一个研究者希望提升自己识别复杂数据模式的能力,他可以进行专门的训练任务,同时,神经反馈系统会实时显示他的枕叶视觉皮层是否被有效激活。这种即时、精准的反馈将极大地加速学习和技能内化的过程,将抽象的“刻意练习”转化为可观察、可优化的生理过程。

3. 伦理的迷宫:认知自由与神经鸿沟

这条通往“超人学者”的道路,铺满了前所未有的伦理荆棘。认知建筑师必须成为清醒的哲学家,在技术赋予的强大能力面前,捍卫人性的核心价值。

- 认知自由的边界 (The Frontier of Cognitive Liberty):当大学或研究机构开始鼓励甚至要求研究人员使用脑状态监测器以“优化绩效”时,我们如何保护个人的“思想隐私”?我们是否有权拒绝接入,保留自己分心、走神、甚至情绪低落的权利?对大脑的读取和调节,是对个人最私密领域的侵犯,必须建立严格的法律和伦理防火墙。

- 神经鸿沟的出现 (The Rise of the Neuro-Divide):这些先进的神经技术在初期必然价格不菲。这是否会导致学术界出现一道新的、不可逾越的鸿沟?一边是能够负担得起认知增强技术、从而在科研产出上获得巨大生理优势的“增强型学者”,另一边则是依赖“纯天然”大脑的普通学者。这不仅是资源不公,更是对“智力面前人人平等”这一学术理想的根本性挑战。

- 本真性的丧失 (The Loss of Authenticity):一个由外部技术持续“优化”和“调节”的大脑,所产生的思想和灵感,其“本真性”何在?如果我们成功地“优化”掉了所有负面情绪和低效状态,我们是否也同时扼杀了那些诞生于痛苦、挣扎和无序中的伟大洞见?对效率的极致追求,最终是否会以人性的扁平化和创造力的同质化为代价?

结论:神经科学为个人研究管理打开了一扇通往终极优化的门。然而,门后的风景既可能是天堂,也可能是反乌托邦。未来的认知建筑师,其最高的智慧将不在于如何最大化地利用这些技术,而在于划定使用的界限,确保技术始终是扩展人性的工具,而不是定义人性的牢笼。

第七章:量化万物之身——从管理工作到管理生命能量

研究者作为能量系统

我们习惯于将研究者视为一个“思考者”或“生产者”,但一个更根本的视角是:研究者是一个复杂的生物能量系统。我们的认知输出——洞察力、创造力、专注力——并非凭空产生,而是我们生理能量(physical energy)、情绪能量(emotional energy)、精神能量(mental energy)和意志能量(spiritual energy)综合作用的结果。传统的任务管理只关注“做什么”,而“量化自我”(Quantified Self)的全面整合,将让新一代认知建筑师成为自身全维度生命能量的精算师与管理者。

1. 全生命周期数据流的融合:构建个人仪表盘

未来的个人研究管理系统,将不再仅仅是一个任务或笔记应用,而是一个强大的个人生命数据分析平台,它会像情报分析师一样,整合来自不同渠道的“情报”,揭示我们绩效背后的深层生理和环境驱动因素。

-

多源数据输入 (Multi-Source Data Ingestion):

- 生理层:可穿戴设备(如Oura Ring, Whoop)将持续上传睡眠结构(REM/深度睡眠比例)、心率变异性(HRV,反映压力与恢复水平)、静息心率、体温、血氧饱和度等数据。

- 行为层:屏幕时间软件(RescueTime)、任务管理器(Todoist)、日历应用将记录我们的工作模式、任务完成情况和时间分配。

- 环境层:智能家居或手机传感器将提供环境数据,如室内二氧化碳浓度、光照强度与色温、噪音分贝、天气状况。

- 主观层:通过简单的每日问卷或语音日记,记录我们的主观情绪、精力水平、创造力感知和人际互动质量。

-

模式发现与因果推断 (Pattern Discovery & Causal Inference):

通过机器学习算法,这个平台将从看似杂乱的数据中,为我们揭示个性化的“成功公式”与“失敗模式”:- 洞察示例一(睡眠与写作):“数据显示,当你前一晚的REM睡眠占比超过25%,且上午9-11点期间未安排任何会议时,你在深度写作任务中的‘心流’达成率会提高40%。”

- 洞察示例二(HRV与决策):“系统注意到,当你的心率变异性(HRV)连续三天低于基线时,你在处理同行评审意见时,做出情绪化、防御性回应的概率会显著增加。建议在HRV低谷期,避免进行高风险的学术决策。”

- 洞察示例三(CO₂与认知):“分析表明,当你的书房二氧化碳浓度超过1000ppm时,你在下午进行的逻辑推理任务(如代码调试)的错误率会上升15%。建议每90分钟开窗通风。”

2. 预测性干预:从“事后复盘”到“事前优化”

当前我们的复盘(Weekly Review)都是回顾过去。未来的系统将具备强大的预测能力,帮助我们在问题发生之前就进行干预,将研究管理从被动的“救火”模式,转变为主动的“防火”模式。

-

个性化倦怠预警系统 (Personalized Burnout Prediction):

系统会综合分析你的工作负荷、睡眠质量、HRV趋势和主观压力评分,建立你个人的“倦怠风险模型”。当模型预测你的倦怠风险在未来一两周内将超过安全阈值时,它会主动发出警报,并提供具体的、数据驱动的干预建议:“警告:倦怠风险指数78/100。建议立即采取以下措施:1. 取消本周至少两项非核心会议;2. 保证未来三晚至少7.5小时的睡眠;3. 安排一次时长超过1小时的户外运动。” -

能量周期优化 (Energy Cycle Optimization):

系统会识别出你独特的能量高峰与低谷周期(不仅是昼夜,也可能是周度或月度)。它会自动与你的日历协作,将最高认知要求的任务(如构思论文框架、进行关键实验)智能地调度到你的预测能量高峰期,而将事务性、低要求的任务(如回复邮件、整理文献)安排在能量低谷期。

3. 生命的算法化:在数据洞察与自主意志之间

将生命中的每一个方面都置于数据的显微镜下,无疑是一把双刃剑。认知建筑师需要警惕数据赋予的“上帝视角”,可能带来的对人性的异化。

- 数据决定论的陷阱 (The Trap of Data Determinism):

当我们过度依赖数据和算法的建议时,是否会削弱我们倾听内在直觉、进行自主决策的能力?我们可能会因为“数据显示今天不适合写作”而放弃一次灵感的突袭,或者因为“系统建议社交”而强迫自己参加一场毫无兴趣的活动。这是一种新的、由数据驱动的“宿命论”。 - 分析瘫痪与指标暴政 (Analysis Paralysis & The Tyranny of Metrics):

对数据的过度关注,可能让我们陷入无休止的自我分析和优化中,忘记了研究工作的真正目的。我们可能为了提升一个睡眠分数而焦虑,为了优化一个专注力指标而沮丧,将生活本身变成了为数据打工的游戏。 - 隐私与数据所有权 (Privacy & Data Ownership):

这个整合了我们最私密的生理、行为和情绪数据的平台,其安全性和所有权问题至关重要。这些数据一旦泄露或被滥用,其后果不堪设想。谁拥有这些数据?谁能从中获利?这些问题必须在技术发展之初就得到明确的回答。

结论:通过全面整合“量化自我”,认知建筑师将获得前所未有的能力,去理解和驾驭驱动自己认知表现的底层生命能量。这使得我们可以从一种更 holistic(整体)的视角来管理我们的学术生涯。然而,真正的智慧在于将数据视为参谋,而非指挥官。最终的决策权,那份属于人类的、超越算法的直觉、激情与意志,必须永远掌握在我们自己手中。

第八章:人工智能的崛起——从认知助手到科学共创伙伴

智能的重新定义

在个人研究管理的历史上,我们一直在使用各种“无智能”的工具来辅助我们的“有智能”的大脑。人工智能,特别是大型语言模型(LLM)和生成式AI的爆发,标志着一个根本性的断裂:我们的工具,第一次开始拥有了自主的认知能力。这不仅仅是效率的量变,而是研究范式的质变。未来的认知建筑师将不再是工具的“使用者”,而是与一个或多个非人类智能进行协作、辩论、共同创造的 “人机团队指挥官”。

1. AI作为“认知外骨骼”:能力的无限延伸

在可见的未来,AI将像一套强大的“认知外骨骼”(Cognitive Exoskeleton),全方位地增强和扩展研究者的每一项核心能力。

-

超级研究助理 (The Super-powered Research Assistant):

- 文献综述的自动化:你可以给AI一个研究主题,它能在几分钟内扫描数万篇论文,识别出该领域的开创性工作、主要学派、当前争论焦点和未来研究缺口,并以思维导图或结构化报告的形式呈现给你。

- 方法论设计顾问:当你设计一个实验时,AI可以扮演“方法论专家”的角色,帮你评估不同研究设计的优缺点,指出潜在的混淆变量,甚至根据你的研究问题,推荐最前沿的、你可能还不知道的统计分析方法。

- 代码与数据分析的自动化:你可以用自然语言描述你想要的数据处理流程或可视化图表,AI会自动生成Python或R代码。它还能进行探索性数据分析,自动识别数据中的异常值和潜在模式,供你进一步研究。

-

写作与论证的增强 (Augmented Writing & Argumentation):

- 动态思想伙伴:写作不再是一个人的孤独挣扎。当你卡壳时,可以与AI进行“苏格拉底式”的对话。你可以输入一段半成品的论证,AI会从多个角度对其进行“攻击”,扮演“杠精”审稿人的角色,帮你预见所有可能的反驳,从而让你的论证坚不可摧。

- 多风格表达:你可以让AI将一段复杂的学术论述,改写成适合在会议上做口头报告的讲稿、适合向公众科普的博客文章,或者适合申请基金的精炼摘要。它成为了你的专属“沟通教练”。

2. 迈向共创伙伴:AI作为科学发现的引擎

更进一步,AI将从一个辅助性的“工具”,进化为一个能够独立产生洞见、驱动科学发现的 “共创伙伴”。

-

跨学科的假设生成 (Cross-disciplinary Hypothesis Generation):

人类学者受限于自己的知识背景和精力,很难进行真正广阔的跨学科连接。而AI可以同时“阅读”生物学、物理学、社会学和历史学的全部文献。它能够发现隐藏在不同学科语言背后的深层结构同构性。- 未来场景:AI可能会发布一篇报告:“我们发现,描述蛋白质错误折叠的数学模型,与描述2008年金融市场崩溃的动力学模型,在拓扑结构上存在惊人的一致性。我们假设,两者背后可能存在一个共同的、尚未被发现的‘级联失效’普适定律。以下是三个可以在生物和经济领域同时进行检验的实验性预测…” 这将成为科学发现的全新源泉。

-

“思想实验”的模拟器 (The “Gedankenexperiment” Simulator):

爱因斯坦通过“思维实验”洞察了宇宙的奥秘。AI将把这种能力规模化和具象化。你可以构建一个复杂的虚拟世界,设定好物理或社会规则,然后让AI在这个“数字培养皿”中进行数百万次模拟,观察其演化结果,从而检验你的理论或发现意想不到的涌现现象。

3. 根本性挑战:当智能本身成为研究对象

与AI的深度融合,不仅改变了我们“如何研究”,更迫使我们重新思考“什么是研究”以及“谁是研究者”。

- 知识论的迷雾 (The Epistemological Fog):

当一个我们无法完全理解其内部逻辑的“黑箱”AI提出了一个颠覆性的科学理论,并且其预测被实验证实,我们该如何对待这个知识?我们是“知道”了,还是仅仅“相信”了AI的输出?科学的核心目标是人类对世界的“理解”,如果这个“理解”的过程被外包给了非人类智能,科学的本质是否发生了改变? - 原创性、署名权与智识责任 (Originality, Authorship, and Intellectual Accountability):

在一篇由人类提出问题、AI搜集资料、人机共同辩论、AI辅助写作的论文中,谁是作者?如果论文中存在学术不端或致命错误,责任应该由谁来承担?我们需要建立全新的学术伦理和署名规范,来应对这个人机共生的新现实。 - “巴别塔”的风险:思想的趋同与固化 (The Risk of an Intellectual “Tower of Babel”):

如果全球的研究者都开始依赖少数几个由巨头公司开发的、基于相同数据和算法训练的AI模型,这是否会极大地扼杀思想的多样性?AI可能会无形中强化主流范式,并系统性地过滤掉那些与它训练数据不符的、真正离经叛道的、革命性的思想。我们可能在追求效率的同时,建造了一座通向思想统一,而非真理的巴别塔。

结论:人工智能是个人研究管理领域自印刷术发明以来最深刻的革命。它承诺将研究者从繁重的认知劳动中解放出来,去从事最高阶的创造性思考。然而,未来的认知建筑师,其核心挑战不再是管理信息,而是管理与一个日益强大、但本质上异于我们的智能的关系。这需要技术上的精通,更需要哲学上的清醒和伦理上的审慎。指挥一个能与你对话的“神灯”的最高智慧,在于知道应该问什么问题,以及永远不要盲目地相信它给出的每一个答案。