为什么程序部署到线上,就无法读取环境变量了

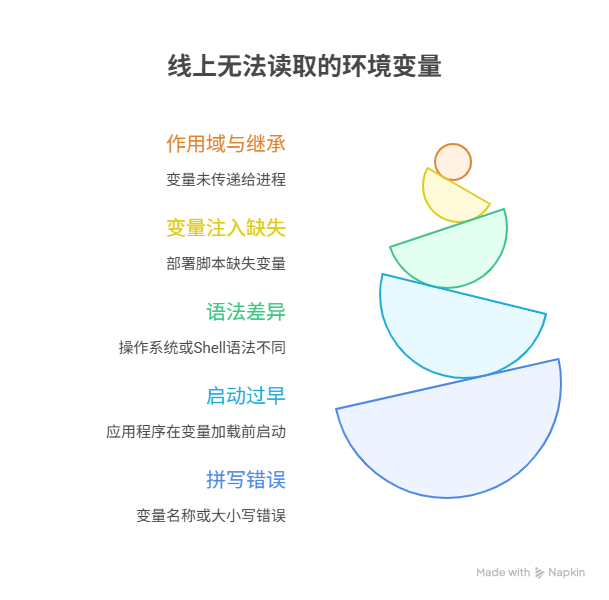

程序在开发环境运行正常,一部署到线上服务器,就突然无法读取预设的环境变量,这一经典的“在我电脑上是好的”难题,其根源通常在于环境变量的“作用域”与“继承”机制,未能被开发者正确地理解和配置。一个程序,只能继承其“直接父进程”的环境变量“遗产”。导致线上程序无法读取到变量的五大“元凶”涵盖:环境变量的“作用域”与“继承”机制导致其未能传递给程序进程、部署脚本或容器配置中“遗漏”了变量的注入、不同操作系统或Shell环境的“语法差异”、程序启动“时机”过早导致变量尚未加载、以及变量名称的“拼写”或“大小写”错误。

其中,环境变量的“作用域”与“继承”机制问题,是最为核心和普遍的原因。例如,开发者通过远程连接登录服务器,在一个终端窗口中,手动设置了一个环境变量。然而,随后,他通过一个系统服务管理工具(而非当前这个终端)来启动应用程序。在这种情况下,应用程序的“父进程”,是那个系统服务,而非开发者登录的终端。因此,那个只在“终端会话”这个局部作用域内有效的变量,就如同一个“家族”之外的财产,完全无法被应用程序所“继承”和“感知”。

一、问题的“本质”、理解环境变量的“生命之旅”

要彻底地诊断“环境变量失踪”之谜,我们必须首先,在心智模型上,建立一个关于环境变量“如何诞生、如何传递、如何消亡”的、清晰的“生命周期”认知。

1. 什么是环境变量?

环境变量,是操作系统层面,一种古老而强大的“配置”机制。它允许我们,以“键值对”的形式,存储一些可以被在该操作系统上运行的、所有程序,所共享的“全局”信息。其最大的优点,在于能够将那些易变的、与环境强相关的配置(例如,数据库密码、接口密钥、运行模式等),与相对稳定的应用程序代码,进行“解耦”。

2. “继承”而非“全局”:核心认知

一个最普遍、也最致命的误解,是认为环境变量,是像“空气”一样,在一个操作系统中,“全局共享、无处不在”的。 这是一个完全错误的认知。 环境变量的传递,遵循着一条极其严格的、单向的“继承”规则。在类Unix系统中,每一个运行的程序(称为“进程”),都有一个自己的“环境块”,其中,存储了它可见的所有环境变量。当一个“父进程”(例如,你正在使用的命令行终端),启动了一个“子进程”(例如,你的应用程序)时,子进程,在默认情况下,会完整地,“继承”一份父进程环境块的“副本”。

这意味着,一个程序,能够看到哪些环境变量,完全地,取决于启动它的那个“父进程”,在启动它的那一刻,其自身,拥有哪些环境变量。

3. “会话”的隔离性

基于上述的“继承”原则,我们就能理解,为何在终端中手动设置的变量,常常会“失效”。当你通过远程工具,登录到一个服务器时,你就开启了一个“会话”。你在该会话的命令行中,通过export MY_VAR=...命令,所设置的环境变量,其“生命周期”和“作用域”,都仅限于,你当前的这个“会话”进程,及其“子孙”进程。

它,不会,影响到其他用户、或其他终端,登录后所开启的“新会话”。

它,也不会,被那些由“系统服务管理器”所直接启动的、与你当前会话“没有父子关系”的程序,所“看到”。

二、元凶一、服务器“环境”的“配置缺失”

这是最常见的、源于“服务器配置”层面的问题。

1. 临时的“导出”对比永久的“配置文件”

问题描述:开发者,为了图方便,直接在命令行中,执行了export DATABASE_PASSWORD="root",然后,在同一个终端窗口中,启动了程序,发现一切正常。然而,当他关闭这个终端窗口,或服务器重启后,程序,就再也无法启动了。

原因分析:直接在命令行中执行的export,是一种“临时”的、只在“当前会话”中有效的设置。

解决方案:必须将环境变量的定义,写入到能够被“永久”加载的、系统的“配置文件”中去。在Linux系统中,这些文件主要包括:

/etc/profile:对所有用户的、所有登录会话,都生效。

~/.bash_profile 或 ~/.bashrc:只对当前用户的会话生效。将export语句,添加到这些文件中,才能确保,在下一次登录时,该变量,能够被自动地,加载到环境中。

2. 用户“身份”的错位

问题描述:开发者,用自己的个人账户(例如dev_user),登录服务器,并将环境变量,正确地,写入了~/.bashrc文件。然而,在线上环境,应用程序,是通过一个专门的、低权限的“服务账户”(例如app_runner)来启动的。

后果:app_runner这个用户,在启动时,只会去加载它自己家目录下的配置文件(/home/app_runner/.bashrc),而永远不会,去加载dev_user的配置文件。

3. 系统服务管理器的“独立环境”

问题描述:当我们的应用程序,需要作为“后台服务”,在服务器开机时,就自动启动时,我们通常,会使用像systemd这样的“系统服务管理器”,来管理它。

核心机制:通过systemd启动的服务,其运行在一个极其干净的、最小化的、非交互式的“初始”环境之中。它,不会,去主动地,加载/etc/profile或任何用户的.bashrc文件。

解决方案:我们必须,在systemd的“服务单元文件”中,明确地,为该服务,指定其所需要的环境变量。例如,通过Environment="MY_VAR=value"或EnvironmentFile=/path/to/env_file这样的指令。

三、元凶二、部署“过程”的“信息丢失”

有时,服务器的配置是正确的,但问题,出在了将代码,从“仓库”部署到“服务器”并“启动”的这个“过程”之中。

1. 持续集成服务器的“清洁”环境 持续集成/持续交付的服务器(例如,Jenkins的执行节点),为了保证构建的“可复现性”,其每一次的任务执行,通常,都是在一个临时的、用后即焚的“清洁”环境中进行的。你在服务器上,永久化配置的那些环境变量,在这个“临时的”构建环境中,可能并不存在。

解决方案:必须,在持续集成工具的“任务配置”中,明确地,将所有需要的环境变量,作为“构建参数”或“密钥”,注入到本次构建的运行时环境中。

2. 容器化部署的“新规则” 在以Docker为代表的“容器化”部署中,环境变量的管理,遵循着一套全新的、但更清晰的“新规则”。

容器的“隔离性”:一个容器,就是一个与宿主机,高度隔离的“沙箱”。它,默认情况下,不会,继承宿主机上的任何环境变量。

正确的“注入”方式:我们必须,通过明确的指令,来将环境变量,“注入”到容器的内部。

构建时注入:在Dockerfile中,使用ENV指令。这种方式,会将环境变量,直接地,“烤”进最终的镜像里。它适用于那些“非敏感”的、通用的变量。

运行时注入:这是最常用、也最推荐的方式。在启动容器时,通过docker run -e "MY_VAR=value"的参数,来动态地,将变量,传递给容器。对于敏感信息(如密码、密钥),则应使用更安全的“密钥管理”机制。

四、元凶三、程序“内部”的“读取时机”

最后,一类更隐蔽的问题,源于程序“内部”的代码逻辑。

加载顺序问题:许多现代应用,会使用一些“环境加载”库(例如,Node.js生态中的dotenv),来从项目根目录下的一个.env文件中,读取环境变量,并将其,注入到程序的运行环境中。

问题:如果,你的某段代码(例如,一个数据库连接模块),在执行时,位于那段“加载.env文件”的代码之前,那么,它,在试图读取数据库密码时,dotenv,尚未完成它的“注入”工作。

配置的“缓存”:一些大型的、企业级的应用程序框架,为了提升性能,会在“启动时”,就一次性地,将所有的配置信息(包括环境变量),都**读取并“缓存”**在内存中。

后果:如果你,在程序正在运行的情况下,去服务器上,修改了一个环境变量的值,那么,这个正在运行的程序,因为其使用的是“缓存”中的旧值,所以,完全感知不到这次变更。你必须,重启这个应用程序的进程,它,才能在下一次启动时,重新读取并加载到这个新的值。

代码中的“拼写”与“大小写”错误:这是最不应该,但也最常犯的错误。服务器上,变量的名称是DATABASE_URL,而你的代码中,却不小心,写成了DB_URL或database_url。

五、系统性的“诊断”与“预防”

1. 诊断“三步法” 当遇到“无法读取”的问题时,应遵循一个清晰的“由外到内”的诊断路径。

在“终端”验证:首先,以那个,实际用于“运行”你的程序的“用户身份”,登录到服务器。然后,直接在命令行中,执行echo $MY_VAR或printenv命令,看看,在这个最直接的、交互式的环境中,变量,是否存在?如果不存在,那么,问题100%,出在“服务器环境配置”层面(参照第二节)。

在“程序入口”验证:如果上一步通过,那么,就在你的应用程序的、启动代码的“第一行”,增加一段调试代码,将程序“所能看到”的、所有的环境变量,都打印出来。然后,重新部署并启动。如果,在你程序打印出的这个“变量列表”中,没有你想要的那个变量,那么,问题,就出在“部署过程”或“启动脚本”上(参照第三节)。

在“使用点”验证:如果上一步也通过了(即,程序在入口处,是能看到这个变量的),但,在具体的使用点,却报错说“未定义”,那么,问题,就出在了**程序“内部”**的逻辑上(参照第四节)。

2. 预防策略

配置的“版本化”:将所有与环境相关的配置,都“代码化”,并纳入到版本控制系统中。例如,使用Dockerfile、docker-compose.yml、systemd unit files等。

集中化的“配置管理”:对于微服务等复杂系统,应采用集中式的配置中心,来对所有服务的、所有环境的配置,进行统一的管理、版本化和审计。

建立“环境检查清单”:为每一个新的部署环境,都建立一份标准的“检查清单”。这份清单,可以被制作成一个任务模板,存放通用协作平台中,确保每一次的环境搭建,都不会遗漏关键的步骤。

常见问答 (FAQ)

Q1: “环境变量”和“配置文件”,我应该用哪个?

A1: 最佳实践是“两者结合”。使用“配置文件”,来存储那些“非敏感”的、应用自身的大部分配置项,并将这份文件,纳入版本控制。而使用“环境变量”,则专门用于,注入那些“敏感”的(如密码、密钥)或“与具体部署实例强相关”的(如数据库地址)信息,从而,实现代码与配置、配置与环境的彻底分离。

Q2: 为什么不应该把“密码”这类敏感信息,直接写在环境变量里?

A2: 因为,在许多操作系统中,进程的环境变量,对于同机上、具有足够权限的其他进程而言,是可被读取的,这存在一定的安全风险。更安全的做法是,使用专门的“密钥管理服务”,或由容器编排系统(如Kubernetes)提供的“秘密”管理机制,来在运行时,安全地,将敏感信息,注入到你的应用中。

Q3: .env文件应该提交到代码仓库吗?

A3: 绝对不能。.env文件,通常,包含了大量的、与本地开发环境相关的、甚至是敏感的信息。它,应该,被明确地,添加到项目的gitignore文件中,以防止,被意外地,提交到共享的代码仓库中。团队,可以提交一个名为.env.example的“模板”文件,来向新成员,展示需要配置哪些变量。

Q4: 我更新了服务器上的环境变量,为什么需要重启我的程序才能生效?

A4: 因为,一个程序,通常,只在它“启动”的那一刻,才会,去一次性地,从操作系统,读取并加载环境变量到自己的内存中。在它运行期间,它不会,再去主动地、轮询地,检查外部的环境变量,是否发生了变化。因此,你必须,重启这个进程,才能触发