无人机长距离高速传输技术解析

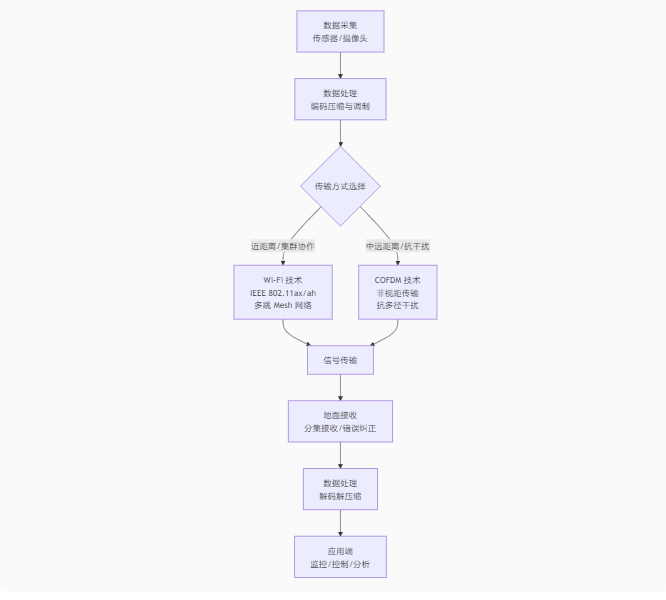

传输模块运行方式

目前主要依赖无线电射频(RF)技术,并通过多种技术组合来克服单一技术的局限。

1. 点对点传输(Direct Link):这是最直接的方式,无人机上的发射模块与地面站接收模块直接建立通信链路。它的特点是路径简单、延迟低,但对功率和天线增益要求高,且易受遮挡影响。

2. 多跳中继传输(Multi-hop Relay):当距离很远或有障碍物遮挡时,可以让信号通过多个中间节点(如其他无人机、地面中继站、高空平台等)进行“接力”传输。这种方式能有效扩展覆盖范围,绕过障碍物,但会增加系统复杂性和延迟。

3. 混合传输(Hybrid Transmission):结合多种无线电技术(如5G、COFDM、Wi-Fi)甚至激光通信,根据实时信道条件(如信号强度、干扰情况)智能切换最适合的传输通道。例如,用COFDM传实时视频,用5G/4G链路传遥测数据。它能显著提升整体链路的可靠性和鲁棒性。

技术要点与核心指标

这些技术共同作用于几个核心性能指标:

传输距离:可达数十公里(COFDM宣称70公里),甚至百公里以上(光纤方案)。

传输速率:支持4K/8K超高清视频的实时传输(速率可达1.25Gbps甚至10Gbps)。

传输时延:端到端时延可低至毫秒级(200ms以内,甚至5ms以内)。

可靠性:在复杂环境下保持稳定连接,误码率低。

技术难点与挑战

1. 物理信道挑战:

路径损耗与衰落:信号强度随距离衰减,易受建筑物、地形、树木等遮挡影响(非视距问题)。

多普勒效应:高速移动会导致信号频率偏移,影响接收和解调。

电磁干扰:复杂电磁环境(如城市、战场)对通信质量威胁巨大。

2. 资源限制与权衡:

功耗、体积与重量的矛盾:高功率射频和复杂处理电路通常意味着更大、更重、更耗电,这与无人机有限的载荷和续航能力相矛盾。

频谱资源紧张:免许可频段拥挤,干扰大;申请专用频段成本高、流程复杂。

链路预算(Link Budget):如何在发射功率、天线增益、接收灵敏度、数据速率和误码率之间取得最佳平衡,是一个永恒的工程设计挑战。

3. 系统复杂度与管理:

实时自适应能力:信道条件瞬息万变,要求传输系统(调制编码、速率、功率等)能快速精准地自适应调整。

多跳网络管理:中继节点的引入,使得路由选择、网络同步、资源分配、延迟控制等问题变得异常复杂。

安全性与抗扰:防止数据被窃听或干扰是重要课题,尤其在军事等领域。

技术选型建议

选择合适的传输技术,关键在于明确你的核心需求:

极致超远距离 & 超高带宽 & 极强抗干扰 → 光纤通信(但需布设光缆,灵活性受限,适用于特定工业/军事场景)

超远距离 & 高清视频 & 非视距传输 → COFDM技术(成熟可靠,是目前远距离图传的主流选择之一)

大范围 & 高机动性 & 城市环境 & 集群控制 → 5G-A/5G网络(依托公网,覆盖广,移动性好,是未来城市低空经济的重要基础设施)

中等距离 & 自组网 & 集群协作 → Wi-Fi 6/6E + 自组网(Mesh)技术(成本相对较低,灵活性高,适合集群内部通信或局域应用)

复杂干扰环境 & 超高可靠性要求 → 混合传输系统(结合多种技术优势,通过智能切换保障链路冗余,但系统最复杂)