DNS 深度解析:从域名导航到客户端访问全流程

文章目录

- 前言

- 一、DNS的本质与核心作用

- 1.1 DNS的本质

- 1.2 DNS的作用(过程)

- 二、正向解析与反向解析

- 2.1 正向解析

- 2.2 反向解析

- 三、域名结构与管理机构

- 3.1 域名结构

- 3.2 管理机构

- 四、DNS查询原理

- 4.1 递归查询

- 4.2 迭代查询

- 五、DNS服务器类型

- 5.1 主域名服务器

- 5.2 从域名服务器

- 5.3 缓存域名服务器

- 5.4 转发域名服务器

- 六、域名备案过程

- 七、DNS服务搭建(基于BIND)

- 7.1 BIND软件包

- 7.2 主配置文件(named.conf)

- 7.3 区域配置文件(named.rfc1912.zones)

- 7.4 区域数据文件

- 7.5 服务启动与测试

- 八、以“访问百度”为例讲解,客户端如何访问服务端

- 8.1 小结:OSI七层与设备的对应关系

- 总结

前言

在互联网的世界里,我们每天通过域名访问各种网站,却很少思考背后的“导航系统”是如何运作的。DNS(域名系统)就像一位隐形的向导,默默将好记的域名转换成机器能理解的IP地址,让我们的网络访问变得简单高效。本文将深入解析DNS的本质、作用、解析过程,详解域名备案流程与DNS服务搭建方法,带您揭开这个互联网核心服务的神秘面纱。

一、DNS的本质与核心作用

1.1 DNS的本质

DNS(Domain Name System,域名系统)是互联网的一项核心服务,其本质是一个分布式数据库。这个数据库的核心功能是实现域名与IP地址的相互映射——既可以让用户通过好记的域名(如www.baidu.com)找到对应的IP地址(如180.101.50.242),也能通过IP地址反查对应的域名,从而架起人类友好的域名与机器识别的IP地址之间的桥梁。

1.2 DNS的作用(过程)

DNS的作用可以类比为“互联网的114查号台”,其核心价值是简化用户访问网络的方式。在没有DNS的时代,用户需要记住一串复杂的IP地址(如192.168.1.1)才能访问网站,而DNS让这一过程变得简单:用户输入域名后,DNS自动完成域名到IP的转换,整个过程无需用户干预。

具体来说,DNS的作用过程体现在一次完整的域名解析中:

- 当用户在浏览器输入“www.baidu.com”时,请求首先发送到本地DNS服务器进行递归查询;

- 本地DNS服务器若没有缓存记录,会向根服务器、顶级域服务器(.com)、二级域服务器(baidu.com)逐级查询;

- 最终由baidu.com的权威服务器返回www.baidu.com对应的IP地址,本地DNS服务器将结果缓存并返回给用户,用户设备据此访问目标网站。

二、正向解析与反向解析

2.1 正向解析

正向解析是DNS最常用的功能,指根据域名查找对应的IP地址。其过程如下:

- 本地查询:客户端先检查本地缓存和hosts文件,若有记录直接使用;

- 递归查询:若本地无记录,客户端向本地DNS服务器发起递归查询(只需等待结果,无需自己操作);

- 迭代查询:本地DNS服务器若无缓存,向根服务器发起迭代查询(根服务器返回顶级域服务器地址);

- 逐级查询:本地DNS服务器向顶级域服务器(如.com)查询,得到二级域服务器(如baidu.com)地址;

- 返回结果:二级域服务器返回目标域名对应的IP地址,本地DNS服务器缓存结果并返回给客户端。

例如:查询“www.mgb.com”时,最终会得到其对应的IP地址(如192.168.10.120)。

2.2 反向解析

反向解析与正向解析相反,指根据IP地址查找对应的域名。其使用场景相对有限,主要用于特殊需求:

- 反垃圾邮件验证(确认发送邮件的IP对应的域名是否合法);

- 网络安全审计(追踪IP地址对应的主机身份)。

反向解析的过程类似正向解析,但查询对象是IP地址。例如:查询IP“192.168.10.120”时,会得到对应的域名(如www.mgb.com)。

三、域名结构与管理机构

3.1 域名结构

域名采用层次化结构,由多个部分组成,以“.”分隔,最完整的形式为FQDN(全限定域名),格式为:主机名.子域.二级域.顶级域.根域(根域“.”通常省略)。

- 根域:最顶层,以“.”表示;

- 顶级域:如.com(工商企业)、.cn(中国国家域名)、.edu(教育机构);

- 二级域:顶级域下的子域,如.com.cn(中国商业组织)、.edu.cn(中国教育机构);

- 子域/主机名:二级域下的具体主机,如www.baidu.com中的“www”。

例如:“www.sina.com.cn”的结构为:主机名(www).子域(sina).二级域(com).顶级域(cn)。

3.2 管理机构

- IANA(互联网数字分配机构):全球域名系统的最高权威机构,主管根服务器、国际化域名等资源;

- CNNIC(中国互联网络信息中心):管理中国国家顶级域“.cn”及相关资源;

- 域名注册服务商:如新浪网(xinnet.com)、万网(net.cn)等,提供域名注册、购买服务。

四、DNS查询原理

4.1 递归查询

递归查询是客户端与本地DNS服务器之间的查询方式。客户端发送请求后,只需等待最终结果(成功或失败),中间的查询过程由本地DNS服务器全程代理。

例如:用户查询“www.google.com”时,本地DNS服务器会自行向各级服务器查询,最终将IP地址返回给用户。

4.2 迭代查询

迭代查询是本地DNS服务器与其他各级DNS服务器之间的查询方式。上级服务器不会直接返回结果,而是返回下一个应查询的服务器地址,由本地DNS服务器继续查询。

例如:本地DNS服务器向根服务器查询时,根服务器会返回“.com”顶级域服务器的地址,而非直接返回“www.google.com”的IP。

五、DNS服务器类型

5.1 主域名服务器

- 作用:维护特定区域的所有域名信息,是该区域的权威信息源;

- 特点:数据可修改,需自行建立区域数据文件;

- 配置标识:

type master;。

5.2 从域名服务器

- 作用:作为主服务器的备份,在主服务器故障或负载过重时提供解析服务;

- 特点:数据来自主服务器,无法自行修改,需指定主服务器地址以同步数据;

- 配置标识:

type slave;。

5.3 缓存域名服务器

- 作用:仅缓存查询结果,提高解析速度和效率;

- 特点:无自己的域名数据库,需指定根域或其他DNS服务器作为解析来源;

- 适用场景:减轻其他服务器负载,加速频繁访问的域名解析。

5.4 转发域名服务器

- 作用:处理所有非本地域名的查询,若本地无缓存则转发至指定服务器;

- 特点:依次转发请求直到得到结果,或返回失败;

- 配置标识:需设置

forwarders { 服务器地址; };。

六、域名备案过程

域名备案是针对使用国内服务器的域名的强制流程(使用境外服务器可无需备案),目的是规范互联网信息服务。流程如下:

- 备案前准备:

- 在域名商平台进行注册账号并实名认证;

- 准备好有公网IP的服务器(可直接购买云服务器);

- 准备资料:

- 个人备案:身份证正反面、手机号、邮箱、备案照片(幕布照);

- 企业备案:营业执照、法人身份证、经办人身份证、公章;

- 通过服务商提交:通过域名注册商(如阿里云、腾讯云)的备案系统填写信息并上传资料;

- 初审:服务商审核资料完整性,若有问题需补充修改;

- 工信部审核:初审通过后提交至工信部,通常需20个工作日左右;

- 备案成功:审核通过后会收到备案号,需在网站底部悬挂备案号并链接至工信部备案页面。

- 公安联网备案:在开通网站起30日内,需要办理公安联网备案。

七、DNS服务搭建(基于BIND)

7.1 BIND软件包

BIND是最常用的DNS服务软件,主要包包括:

bind:核心服务程序;bind-utils:测试工具(如nslookup、dig);bind-libs:依赖库文件;bind-chroot:安全增强工具(将服务锁定在/var/named/chroot/目录)。

安装命令:yum install bind bind-chroot -y。

7.2 主配置文件(named.conf)

路径:/etc/named.conf,核心配置如下:

options {listen-on port 53 { 192.168.10.120; }; // 监听地址(可用any表示所有)directory "/var/named"; // 区域数据文件存放路径allow-query { 192.168.10.0/24; }; // 允许查询的网段

};

zone "." IN { // 根域配置type hint;file "named.ca"; // 根服务器信息文件

};

include "/etc/named.rfc1912.zones"; // 包含区域配置文件

7.3 区域配置文件(named.rfc1912.zones)

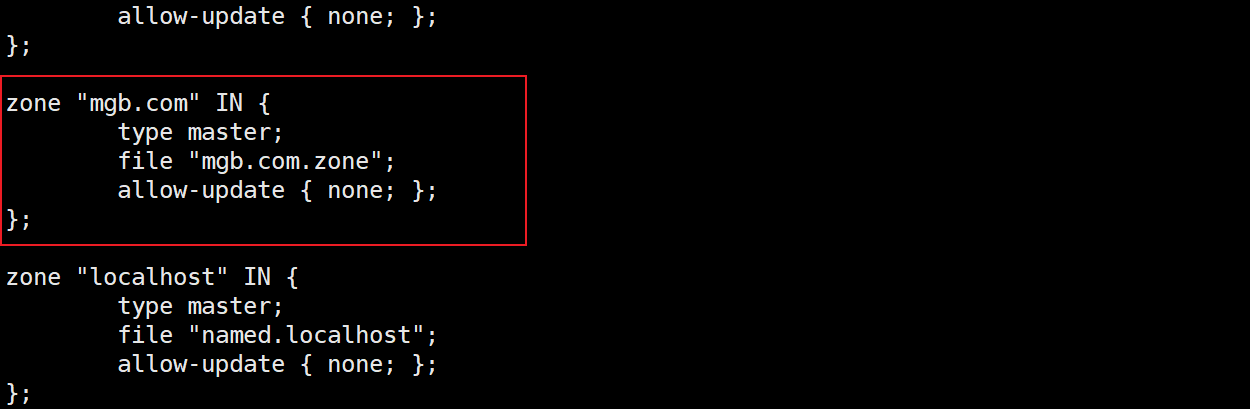

路径:/etc/named.rfc1912.zones,用于定义负责的区域。例如正向区域配置:

zone "mgb.com" IN {type master;file "mgb.com.zone";allow-update { none; };

};

7.4 区域数据文件

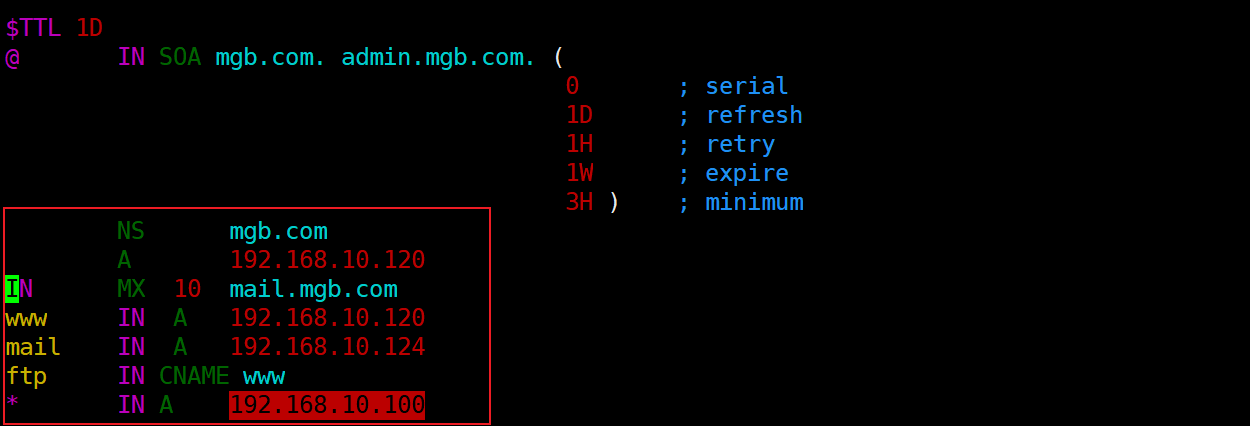

路径:/var/named/,存储域名与IP的映射记录。以正向区域文件mgb.com.zone为例:

$TTL 1D // 记录生存周期

@ IN SOA mgb.com. admin.benet.com. ( // SOA记录(区域权威信息)0 ; serial // 更新序列号1D ; refresh // 刷新间隔1H ; retry // 重试间隔1W ; expire // 失效时间3H ) ; minimum // 无效记录生存周期NS mgb.com. // DNS服务器记录A 192.168.10.120 // 服务器IP

IN MX 10 mail.mgb.com // 邮件交换记录(优先级10)

www IN A 192.168.10.120 // www.mgb.com对应的IP

mail IN A 192.168.10.124 // mail.mgb.com对应的IP

ftp IN CNAME www // ftp是www的别名

* IN A 192.168.10.100 // 泛域名解析(所有子域指向该IP)

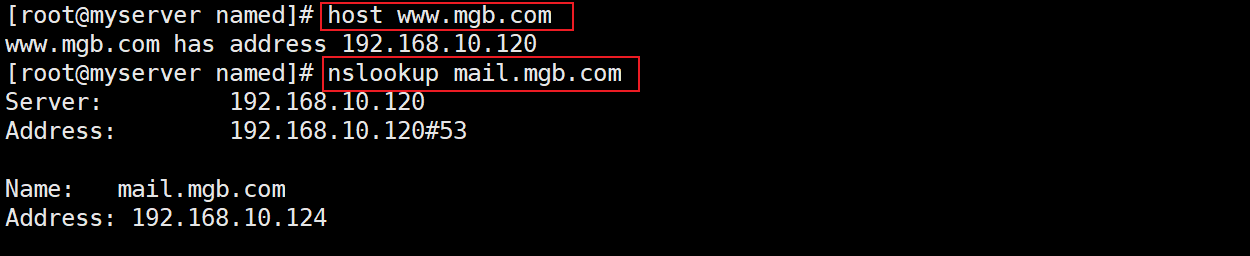

7.5 服务启动与测试

- 启动服务:

systemctl start named; - 关闭防火墙:

systemctl stop firewalld; setenforce 0; - 客户端配置:在

/etc/resolv.conf中添加nameserver 192.168.10.120; - 测试:使用

nslookup www.mgb.com或host mail.mgb.com验证解析结果。

八、以“访问百度”为例讲解,客户端如何访问服务端

在此前的几篇文章总已经介绍了OSI七层模型(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层)的层级功能、对应设备及原理,为了更好地理解客户端(如你的电脑)如何访问服务器,以客户端访问百度为例,按“数据封装→传输→解封装”的完整流程拆解。以下是具体步骤:

访问百度网站的流程涉及OSI七层模型各层的操作以及数据帧的封装与解封,具体过程如下:

- 应用层:

- 用户在浏览器中输入“www.baidu.com”,浏览器首先检查自身缓存,若未找到对应域名的IP地址,则查找操作系统缓存(hosts文件)。若仍未找到,浏览器会向DNS服务器发送请求,DNS协议将“www.baidu.com”解析为百度服务器的IP地址,如202.108.22.5。

- 浏览器生成HTTP请求报文,包含请求方法(如GET)、请求的URL(http://www.baidu.com/)和HTTP版本等信息,该报文即为应用层的数据。

- 传输层:

- 由于HTTP协议通常基于TCP协议传输,传输层将应用层的HTTP请求报文分段,添加TCP头部。TCP头部包含源端口和目的端口,服务器的HTTP服务默认使用80端口,客户端则由系统随机选择一个端口,如5000。同时,TCP头部还包含序列号、确认号、窗口大小等字段,用于保证数据的可靠传输,封装后的结果称为TCP报文段。

- 网络层:

- 网络层将TCP报文段作为数据部分,添加IP头部,形成IP数据包。IP头部包含源IP地址(客户端IP)和目的IP地址(百度服务器IP),以及协议号(标识上层协议为TCP)、生存时间(TTL)等字段。

- 若源IP和目的IP不在同一网段,主机生成一个具有目的IP地址(默认网关)的ARP查询报文,将该ARP报文放置在一个具有广播目的地址(如FF:FF:FF:FF:FF:FF)的以太网帧中,并向交换机发送该以太网帧,以获取网关的MAC地址。网关路由器收到后回复ARP回答,主机接收后抽取网关路由器的MAC地址,用于后续数据帧封装。

- 网络层根据路由表确定数据传输路径,若IP数据包大小超过网络的最大传输单元(MTU),则可能对其进行分片处理。

- 数据链路层:

- 数据链路层将IP数据包封装成数据帧,添加以太网帧头和帧尾。帧头包含源MAC地址(客户端MAC)和目的MAC地址(网关MAC或下一跳设备MAC),以及上层协议类型(标识为IP协议)。帧尾包含循环冗余校验(CRC)码,用于数据完整性校验。

- 数据链路层将封装好的数据帧发送到物理层,同时交换机根据数据帧中的MAC地址学习并更新其MAC地址表,以便后续数据转发。

- 物理层:

- 物理层将数据帧转换为比特流,通过物理介质(如网线、光纤)发送出去。比特流在传输过程中可能会受到噪声等干扰,物理层会进行信号的放大、整形等处理。

- 数据在网络中的传输:

- 比特流到达路由器后,路由器在物理层接收并转换为数据帧,数据链路层根据帧头中的目的MAC地址判断是否为自己,若是则进行解封装,移除帧头帧尾,将IP数据包交给网络层。

- 网络层检查IP数据包的目的IP地址,若不是自己的IP地址,则根据路由表查找下一跳地址,并重新封装数据链路层帧头,更新源MAC地址为路由器出接口MAC地址,目的MAC地址为下一跳设备的MAC地址,然后将数据帧交给物理层继续传输。

- 数据帧经过多个路由器的转发,最终到达百度服务器所在网络。

- 百度服务器端的解封装过程:

- 物理层接收到比特流,将其还原为数据帧,交给数据链路层。

- 数据链路层检查帧头中的目的MAC地址是否为服务器MAC地址,若是则通过CRC校验检查数据完整性,若完整则移除帧头帧尾,将IP数据包交给网络层。

- 网络层检查IP数据包的目的IP地址是否为自己,若是则检查头部校验和,确认无误后根据协议号将TCP报文段交给传输层。

- 传输层检查TCP头部的目的端口号,若为80,则移除TCP头部,将HTTP请求报文交给应用层。

- 应用层解析HTTP请求报文,处理请求,如查找百度首页相关数据。

- 百度服务器响应过程:

- 应用层生成HTTP响应报文,包含百度首页的HTML数据等,然后按照上述封装过程,从应用层开始,依次经过传输层、网络层、数据链路层和物理层,将响应数据封装并发送回客户端。

- 客户端接收响应并显示:

- 客户端收到响应数据后,按照服务器端解封装的逆过程,从物理层开始,依次经过数据链路层、网络层、传输层和应用层,逐层解封装,最终得到HTTP响应报文。

- 浏览器解析HTML数据,将百度首页显示给用户。

- 连接释放:

- 浏览器接受完毕后,发送TCP断开报文,与百度服务器进行四次挥手,释放TCP连接,完成此次访问过程。

8.1 小结:OSI七层与设备的对应关系

| OSI层级 | 核心功能 | 涉及协议/技术 | 关键设备 | 角色(以访问百度为例) |

|---|---|---|---|---|

| 7.应用层 | 应用程序通信规则 | HTTP、DNS | 浏览器、服务器应用 | 发起请求、解析域名、处理响应数据 |

| 6.表示层 | 数据格式转换(如编码) | ASCII、UTF-8 | 操作系统 | 转换HTML数据编码(如UTF-8)便于浏览器解析 |

| 5.会话层 | 建立/维护/终止会话 | SSL(部分功能) | 操作系统 | 管理浏览器与百度服务器的会话(如保持连接状态) |

| 4.传输层 | 端到端可靠传输 | TCP、UDP | 操作系统内核 | TCP三次握手建立连接,确保数据不丢失、有序 |

| 3.网络层 | 跨网络路由(IP寻址) | IP、ARP、路由协议 | 路由器 | 通过IP和路由表转发数据到百度服务器所在网络 |

| 2.数据链路层 | 局域网内帧传输(MAC寻址) | Ethernet、ARP | 交换机、网卡 | 用MAC地址在局域网内转发帧,交换机查MAC表转发 |

| 1.物理层 | 物理信号传输 | 电信号、无线电信号 | 网卡、交换机、无线AP | 将数据转换为物理信号,通过网线/WiFi传输 |

简言之,“访问百度”的本质是:数据在OSI七层间“自上而下封装→跨设备传输→自下而上解封装”的循环,每层通过专属协议和设备协作,最终实现客户端与服务端的通信。

总结

DNS作为互联网的“导航系统”,其本质是通过分布式数据库实现域名与IP的映射,让网络访问变得简单高效。正向解析让我们通过域名找到网站,反向解析则在特定场景中保障网络安全;域名备案是国内网络服务的必要流程,而基于BIND的DNS服务搭建则能满足自定义解析需求,无论是主从架构还是分离解析,都能灵活应对不同场景。

理解DNS的工作原理与搭建方法,不仅能帮助我们更好地排查网络问题,还能为构建稳定、高效的网络环境奠定基础。随着IPv6的发展,DNS根服务器格局可能迎来变化,这也让DNS的未来充满更多可能性。

最后,希望大家多多实践,夯实基础,聚沙成塔,与君共勉之!