《Light Sci Appl》突破:vdW材料实现亚波长光学涡旋生成,转换效率达46%

前言

近日,国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》上发表了一项突破性研究。来自韩国汉阳大学(Hanyang University)和澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne)等机构的联合研究团队成功利用范德华(vdW)材料,无需任何复杂的纳米加工工艺,直接生成了携带轨道角动量(OAM)的光学涡旋光束。这项研究为实现超紧凑、低成本、高性能的光学涡旋发生器开辟了新途径。

DOI:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01926-7

核心内容

1.问题与挑战:光学涡旋光束(俗称“光学漩涡”)因其独特的螺旋形波前和携带的轨道角动量,在光学操控、量子通信、显微成像等领域应用前景广阔。然而,目前主流的涡旋产生技术(如螺旋相位板、q板、超表面、集成微梳等)要么体积庞大,要么依赖昂贵且精密的纳米加工,还常受限于加工误差导致的信噪比低等问题。

2.创新方案:研究团队另辟蹊径,利用自旋轨道耦合(SpinOrbit Coupling)这一物理机制。该机制的核心是:当圆偏振光(具有自旋角动量SAM)穿过特定的光学各向异性介质时,其自旋状态(左旋/右旋)可以部分转换成轨道自由度(OAM),从而产生涡旋光束,且无需任何人工设计的纳米结构。

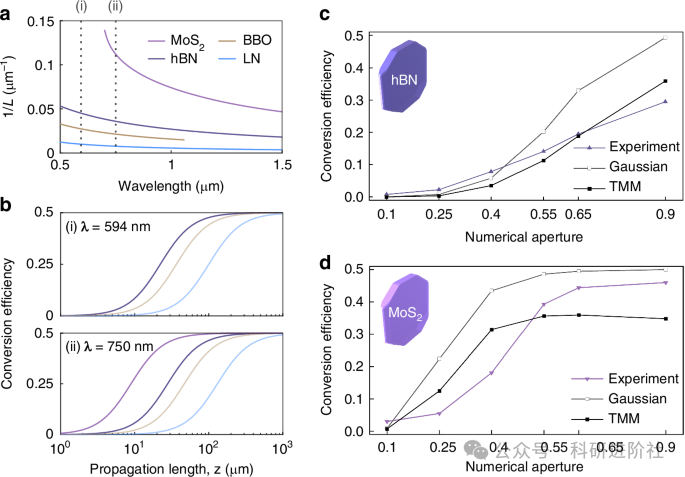

3.材料利器-巨大双折射:实现高效自旋轨道耦合的关键在于材料的双折射率。传统晶体(如铌酸锂LN、偏硼酸钡BBO)双折射率较低,需要毫米级的厚度才能达到可观的转换效率。本研究则利用了范德华材料(如六方氮化硼hBN、二硫化钼MoS₂) 的巨大双折射特性:

hBN:在可见光波段具有高双折射(no~2.15, ne~1.86 @594nm)。

MoS₂:在近红外波段具有极高的光学各向异性(no~4.7, ne~2.7@750nm)。

4.突破性成果:

使用仅8微米(μm)厚的hBN晶体薄片,成功生成了拓扑荷为±2的光学涡旋光束。

使用26μm厚的MoS₂晶体,实现了高达0.46的自旋轨道转换效率(接近理论最大值0.5)。

更惊人的是:他们甚至在320纳米(nm)厚的MoS₂薄片(亚波长尺度!)上观察到了自旋轨道耦合效应,并获得了0.09的转换效率。这证明了该技术可进一步微型化。

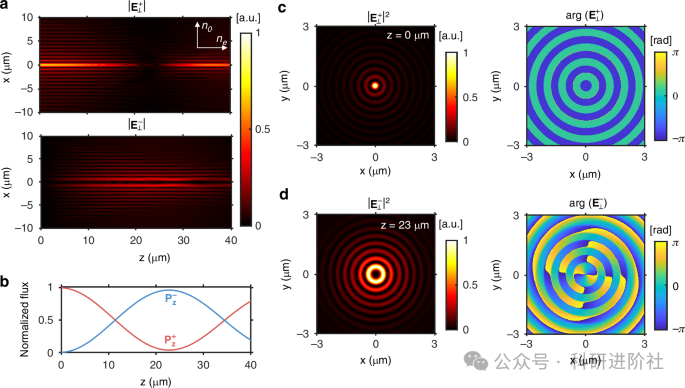

理论预测:通过数值模拟,研究团队证明,如果使用圆偏振贝塞尔光束(Bessel beam)入射,在优化条件下(选择合适的横向波矢和晶体厚度),利用vdW材料(如hBN或MoS₂)可以实现接近100%(η≈1)的超高转换效率,同时器件厚度可进一步减小(如MoS₂模拟显示仅需~10μm)。

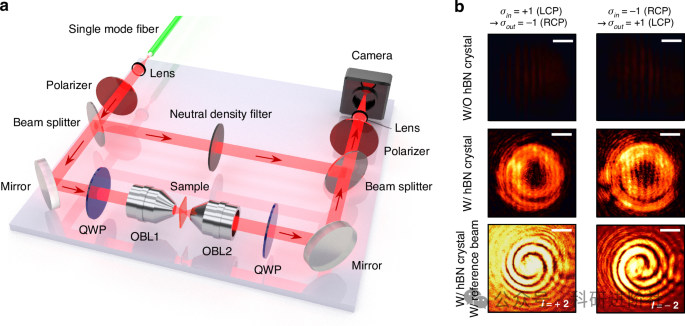

5.验证方法:实验通过搭建干涉光路,清晰地观测到了输出光束的环形强度分布和螺旋干涉条纹,直接验证了产生的涡旋光束及其拓扑荷(±2)。

研究意义

开辟新途径:为制备“无加工”(fabricationless)、超紧凑的光学涡旋发生器提供了一条全新的、高效的路径。

突破尺寸极限:将涡旋发生器的厚度大幅缩减至微米甚至亚波长尺度,极大推动了光学涡旋技术在集成光子芯片中的应用潜力。

大规模应用前景:简单、超薄的结构特性使得构建大规模涡旋光束阵列成为可能,有望在高速光通信(提升信道容量)、高维量子信息处理(OAM量子比特)、超分辨成像、新型光学镊子等众多领域带来革新。

材料平台价值:展示了vdW材料凭借其独特的巨大双折射特性,在操控光场(特别是角动量维度)方面具有不可替代的优势,为下一代纳米光子器件设计提供了重要平台。

这项研究巧妙地利用自然界材料的优异特性,绕过了复杂制造的瓶颈,为未来紧凑型、高性能光子器件的开发点亮了明灯。超薄材料操控“光漩涡”的时代,正在开启!

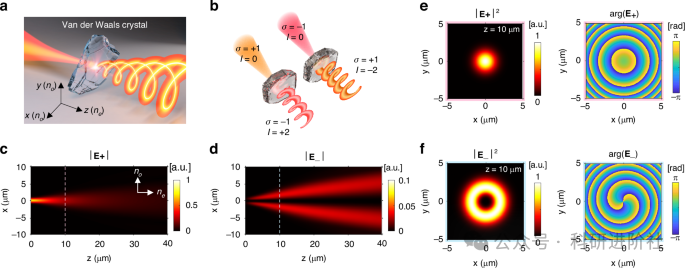

图1:使用范德瓦尔斯(van der Waals)晶体生成光学涡旋的示意图及基于六方氮化硼(hexagonal boron nitride)晶体的模拟结果

图2:使用六方氮化硼(hBN)晶体生成光学涡旋的实验验证

图3:自旋-轨道转换效率的预测与测量结果

图4:贝塞尔光束(Bessel beam)在六方氮化硼(hBN)晶体中的自旋-轨道耦合

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!