关于物理世界、感知世界、认知世界与符号世界统一信息结构的跨领域探索

摘要

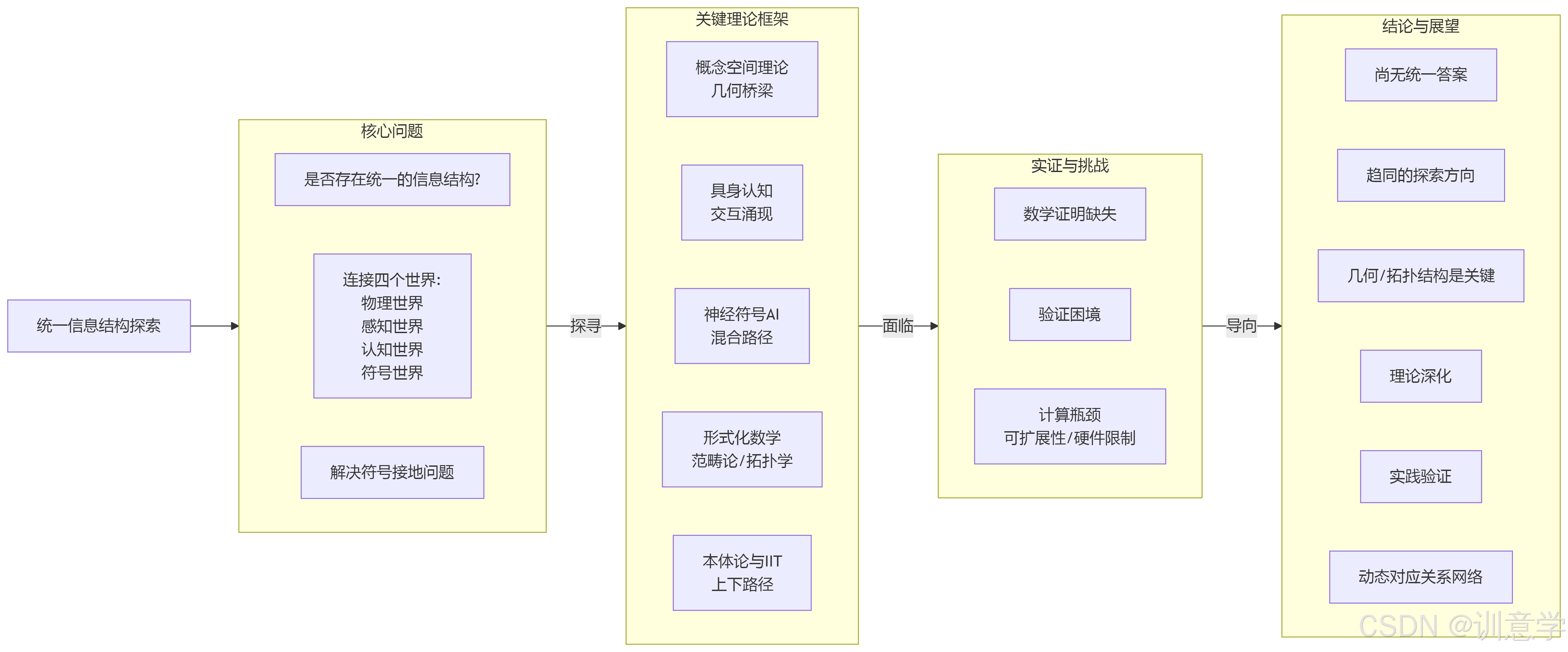

本报告旨在深入探讨一个根本性问题:是否存在一个统一、共享、普遍适用且一致的信息结构,能够作为物理世界、人的感知世界、认知世界以及符号世界这四个领域共同的基础。通过对现有搜索结果的综合分析,本报告发现,尽管目前尚未存在一个被普遍接受并经过严格数学证明的统一理论,但多个前沿领域,包括认知科学、人工智能(AI)、哲学和数学,已经提出了诸多极具潜力的理论框架和计算模型。这些探索共同指向一个方向:信息结构的统一性可能并非体现为单一、静态的形式,而是一种跨越不同层次的动态、多维度的结构对齐与转换关系。本报告将系统梳理这些理论,分析其实证实证的挑战,并对未来的研究方向进行展望。

1. 引言:四大世界的鸿沟与统一的诉求

在知识表示与推理的研究中,我们面临着一个巨大的挑战:如何连接四个本质不同但又紧密关联的世界。这四个世界分别是:

- 物理世界 (World 1) :由物质、能量和物理定律构成的客观现实。

- 感知世界 (World 2) :个体通过视觉、听觉、触觉等多模态感官通道接收和体验的现象世界,涉及“符号落地”(Symbol Grounding)的根本问题。

- 认知世界 (World 3) :在心智中形成的抽象世界,包含本体论、概念、知识、信念,以及情绪、性格等高级认知状态 。

- 符号世界 (World 4) :人类创造的用于交流和记录的形式系统,如自然语言、文字、数学符号等 。

这四个世界之间的鸿沟是人工智能和认知科学的核心难题。例如,一个符号(如单词“苹果”)如何与物理实体(一个真实的苹果)、感知经验(看到红色、尝到甜味)以及认知概念(关于“水果”的知识)建立有意义的连接?这就是著名的“符号接地问题”。对统一信息结构的探寻,正是为了从根本上解决这一问题,为构建真正通用的智能系统提供理论基石。

搜索结果明确表明,目前科学界尚未提供关于这一统一结构存在的严格数学证明或存在性定理 。然而,这并未阻止研究者们从不同角度构建理论桥梁。

2. 弥合鸿沟:关键理论框架与模型

尽管统一理论尚未形成,但多个领域的理论探索为我们揭示了可能存在的统一结构形式。这些框架各有侧重,共同编织出一幅连接四大世界的蓝图。

2.1 概念空间理论:连接感知与符号的几何桥梁

彼得·加登福斯(Peter Gärdenfors)提出的“概念空间”(Conceptual Spaces)理论是一个极具影响力的框架,它试图在子符号(感知)和符号(认知/语言)之间建立一个中间表示层 。

- 核心思想:该理论主张,知识可以在一个由若干“质量维度”(quality dimensions)构成的几何或拓扑空间中表示 。例如,“颜色”可以由色调、饱和度和亮度三个维度构成一个三维空间。一个概念,如“红色”,就对应于这个空间中的一个特定区域。

- 连接作用:概念空间不依赖于语言符号,而是直接源于我们的感知经验。物体的相似性可以通过其在空间中的距离来计算 。这种几何结构使得它能够自然地编码典型性(区域的中心点)和模糊性(区域的边界)。因此,概念空间成为了连接感知数据(如传感器读数)和高级符号(如语言单词)的理想中介 。它为符号“接地”提供了一个具体的、可计算的几何化方案,使得符号世界的结构可以映射到由感知世界构建的几何结构之上。

2.2 具身认知与多模态学习:从与物理世界的交互中涌现智能

具身认知(Embodied Cognition)理论从根本上挑战了将心智与身体分离的传统观点,强调认知产生于身体、环境和行动的动态交互之中 。

- 核心思想:智能不是抽象的符号计算,而是根植于身体的感知-运动循环中 。我们的身体结构、感官能力以及与物理世界的持续互动,塑造了我们的概念系统和推理能力。

- AI领域的体现:这一理论在AI领域催生了“具身智能”(Embodied AI)和“多模态学习” 。具身AI系统(如机器人)通过其传感器(摄像头、麦克风、触觉传感器)直接与物理世界交互,从原始感官数据流中学习 。多模态大模型(MLMs)和世界模型(WMs)正是为了整合视觉、听觉、语言等多种信息流,以构建对物理世界更全面的内在表示 。

- 统一性探索:具身认知理论指出,物理世界(①)的结构和规律,通过身体的感知-运动系统(②),内化为认知世界的结构(③)。例如,对“空间”和“力”的直观理解,并非来自形式化学习,而是源于我们在物理世界中移动和操作物体的经验 。因此,这种框架暗示了一种基于物理交互的、自下而上的信息结构生成机制。

2.3 神经符号AI:结合感知与推理的混合路径

神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)是当前AI研究的前沿方向,它试图结合深度学习(擅长处理感知数据)和符号AI(擅长逻辑推理和知识表示)的优点 。

- 核心架构:这类系统通常包含一个神经网络模块(用于从原始数据中提取特征和模式,对应感知世界)和一个符号推理模块(用于操作知识库、执行逻辑推理,对应认知和符号世界)。

- 解决接地问题:神经符号架构直接面对符号接地问题。例如,系统可以通过神经网络识别图像中的一个物体,然后将该物体的感知表示与符号知识库中的相应符号(如“:Cat-1”)进行绑定 。这种混合架构旨在实现符号在传感器数据流中的“同时接地” 。

- 结构对齐的实践:通过端到端的训练,神经符号系统学习如何将模糊、连续的感知空间映射到离散、结构化的符号空间,从而在实践中探索两个世界信息结构的对齐方式 。

2.4 形式化数学工具:范畴论与拓扑学的抽象力量

一些研究者认为,找到统一结构的关键在于使用足够抽象的数学语言来描述不同世界中的“结构”本身。范畴论和拓扑学是两个强有力的候选工具。

- 范畴论(Category Theory) :作为“数学的数学”,范畴论研究的是数学结构及其之间的转换(态射)。有学者提出,可以用范畴论来形式化地描述认知过程、概念形成乃至意识的结构 。例如,一个理论框架“物意文道理义法”提出,可以使用范畴论、图论、拓扑学等多种数学工具,建立一个能够描述从物理规律到社会规范的五范畴形式化体系,并研究它们之间的协同映射 。范畴论也被提议用于建模情感理论(如OCC模型),为构建情感的计算模型提供数学基础 。

- 拓扑学(Topology) :拓扑学研究空间在连续变形下保持不变的性质,非常适合描述“关系”和“结构”而非精确的几何度量。拓扑心理学借用拓扑学概念来描述心理事件 。空间认知理论认为,物理空间中的拓扑关系(如包含、邻接)是构建认知和语言空间概念的基础 。这暗示着,物理世界的拓扑结构可能与认知和符号世界的拓扑结构存在同构或至少是某种形式的映射关系。

2.5 本体论与整合信息论:自上而下与自下而上的尝试

- 上层本体论 (Upper Ontology) :像Cyc和SUMO这样的项目,代表了一种自上而下的努力,旨在用形式化逻辑构建一个包含所有常识知识的通用本体 。它们试图为认知世界(③)和符号世界(④)提供一个统一的、结构化的骨架。然而,这些系统的主要挑战在于如何将其高度抽象的符号“接地”到充满噪声和不确定性的感知世界(②)和物理世界(①)中 。

- 整合信息论 (Integrated Information Theory, IIT) :IIT则是一种自下而上的理论,它试图从物理系统出发,通过一个数学量Φ(Phi)来度量系统整合信息的能力,并将其与意识(一种认知现象)直接关联 。IIT提出,任何具有非零Φ值的物理系统都拥有某种程度的意识。这是一种大胆的尝试,旨在为物理世界(①)的动力学和认知世界(③)的主观体验之间建立一个定量的、可度量的桥梁 。但该理论的普适性和可验证性仍在激烈辩论中 。

3. 实证挑战与当前局限性

尽管上述理论框架充满启发性,但它们在走向成为一个公认的统一理论的道路上,面临着巨大的实证挑战和技术瓶颈。

3.1 数学证明的缺失与形式化模型的验证困境

本报告的系统性搜索未能找到任何一篇经过同行评审的数学出版物,提供能够统一四大世界的公理化模型的存在性定理(existence theorems)或一致性证明(consistency proofs) 。虽然数学逻辑中有模型存在性定理等工具 但将它们应用于如此复杂和跨学科的领域,目前尚无成功先例。

同样,对于一些高度抽象的模型(如使用范畴论对齐情感模式与物理符号系统),也缺乏具体的实验验证报告。搜索结果中没有发现使用精确率-召回率(precision-recall)等量化指标来评估这类模型结构对齐准确性的案例研究 。现有的性能评估大多集中在具体的情感识别等任务上,而非验证底层的结构对齐假设 。

3.2 计算实现的技术瓶颈:可扩展性与硬件限制

当理论模型被转化为计算系统(尤其是神经符号AI)时,现实的硬件限制就凸显出来。

- 可扩展性问题:神经符号系统由于其混合特性,计算复杂性很高,面临严重的可扩展性挑战 。符号推理部分往往是计算瓶颈,难以处理大规模知识和数据 。

- 硬件资源消耗:现有的硬件(CPU/GPU)主要为神经网络中的密集矩阵运算优化,而对神经符号模型中的稀疏、不规则的符号操作和复杂控制流支持不佳 。这导致硬件利用率低、内存需求高和能耗大。

- 缺乏标准基准:搜索未能找到关于神经符号架构在处理高吞吐量(如1-10Gbps)传感器数据流进行多接地任务时的详细技术白皮书或硬件资源消耗(CPU、内存、功耗)的基准文档 。这表明该领域仍处于早期探索阶段,缺乏标准化的性能评测体系。

4. 结论与展望

综合所有研究证据,我们可以得出以下结论:

尚无统一答案:关于是否存在一个统一的信息结构作为物理、感知、认知和符号世界共同基础的问题,截至2025年8月,没有确定的、被普遍接受的答案。更不存在能够证明其存在的严格数学公理体系。

趋同的探索方向:尽管缺乏统一理论,但各个领域的探索并非杂乱无章,而是呈现出明显的趋同性。无论是自下而上(具身认知)、自上而下(上层本体论),还是混合路径(神经符号AI),都在试图解决同一个核心问题: 如何实现有意义的“接地”与“对齐”。

几何与拓扑结构的重要性:“概念空间”理论的突出地位表明,基于几何或拓扑的空间结构很可能是在连接连续的感知世界和离散的符号世界中扮演关键角色的候选信息结构。这种结构超越了纯粹的符号表示,为意义的产生提供了内在的度量(如距离、邻近性)。

未来研究的关键路径:

- 理论层面:需要继续深化对“概念空间”、范畴论等数学工具在认知建模中应用的研究,探索它们能否为情感、观念等更抽象的认知信息提供形式化描述,并实现与物理和符号世界的结构对齐。

- 实践层面:神经符号AI和具身智能是验证这些理论的最佳试验场。未来的研究需要着力解决其可扩展性和硬件效率问题,开发新的硬件架构(如神经形态芯片)并建立标准化的基准测试,以量化和比较不同模型在多模态、多接地任务上的表现。

最终,对统一信息结构的探寻可能不会导向一个单一、静态的答案。更有可能的是,这个“统一结构”是一种多层次、动态的对应关系网络。物理世界的规律塑造了感知系统的结构,感知经验的几何/拓扑结构为认知概念的形成提供了“脚手架”,而符号系统则是对这种认知结构的高效编码和抽象。理解这些层次之间的转换、映射和对齐规则,将是未来数十年中,人工智能、认知科学和哲学交叉领域最激动人心和最富挑战性的任务。