数据结构--------堆

目录

二叉树

树的概念与结构

非树形结构:

注意:

树的相关术语

树的表示

孩子兄弟表示法

树形结构实际运用场景(拓展)

1. 文件系统管理

2. 数据库与索引

3. 编程语言与数据结构

信息组织与展示

1. 思维导图

2. 目录与导航

3. 组织架构图

网络与通信

1. 路由算法

2. XML/JSON 数据格式

二叉树:

概念与结构

特点:

特殊的二叉树

满二叉树

完全二叉树编辑

二叉树的性质

二叉树的存储结构

顺序存储结构

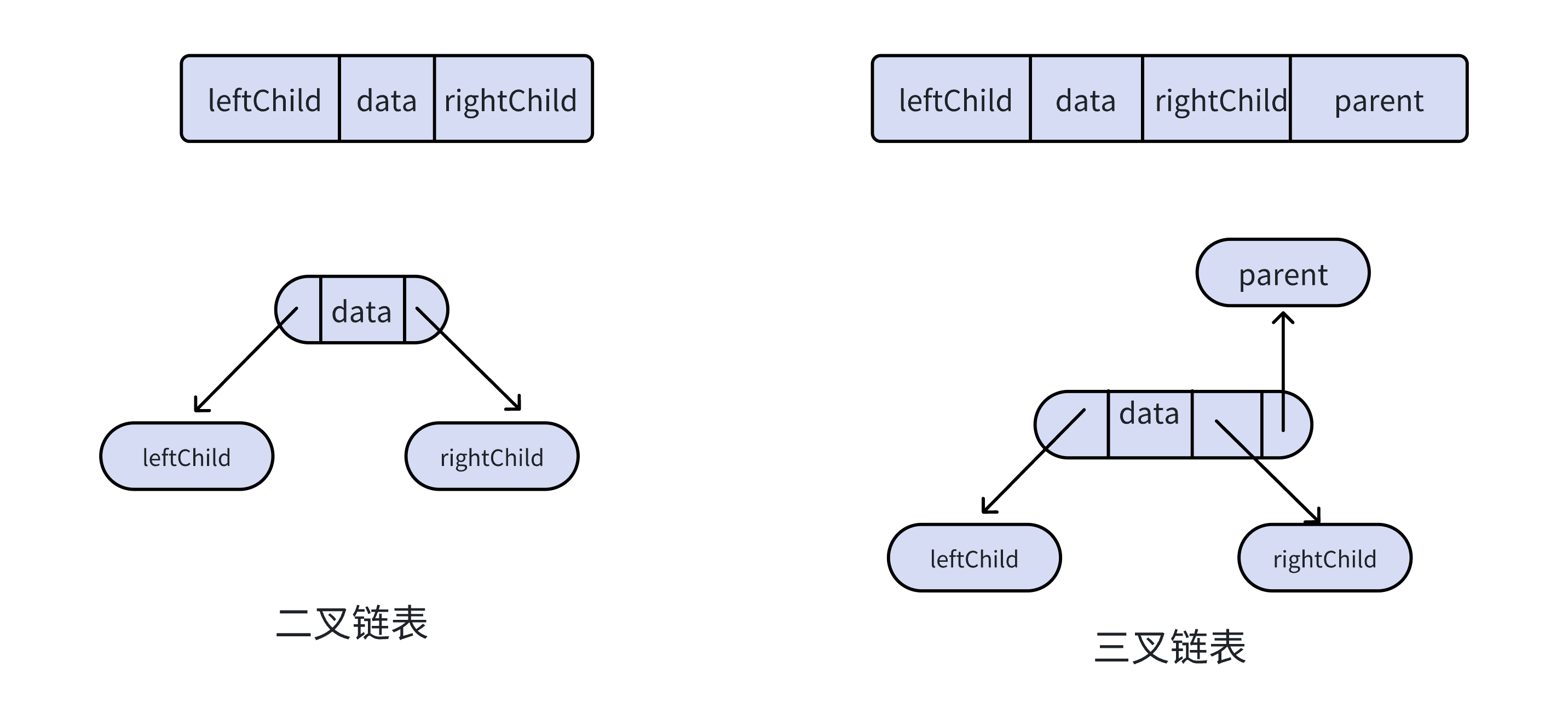

链式存储结构

实现顺序结构二叉树

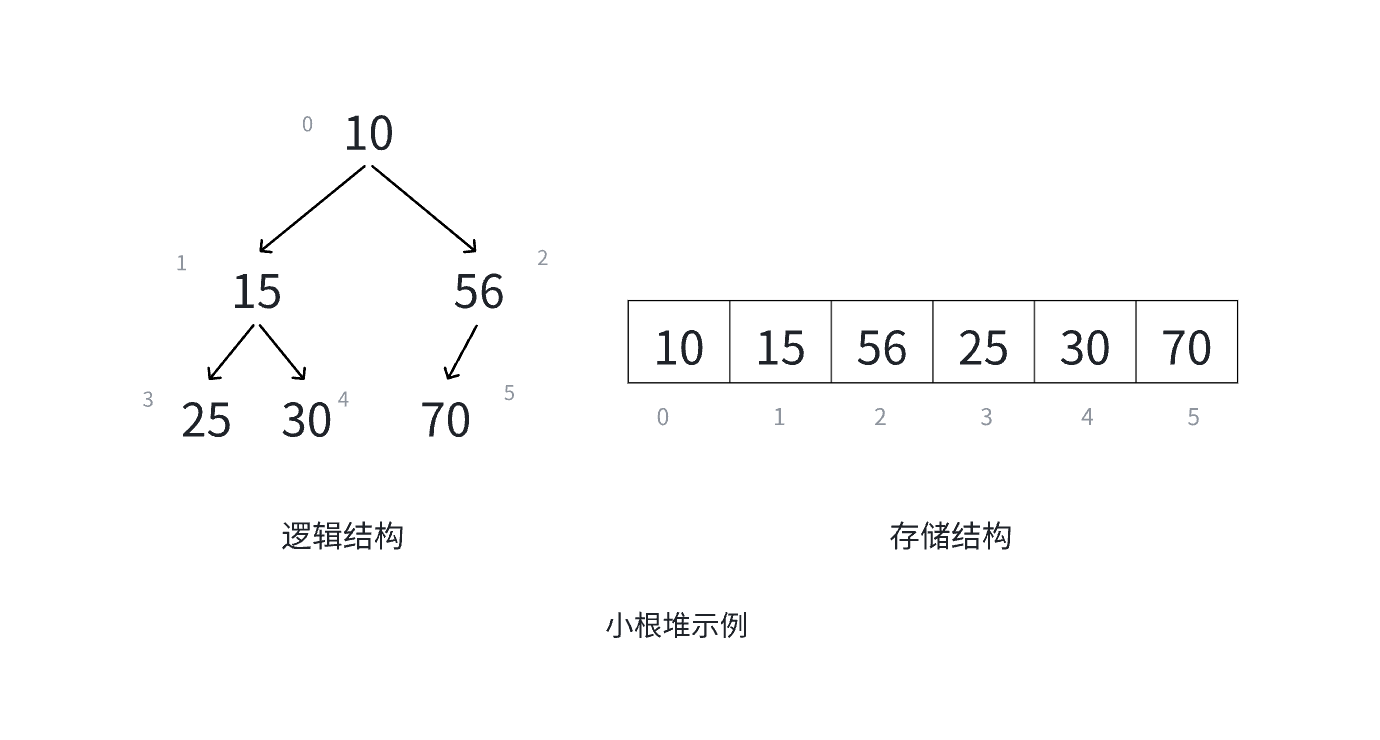

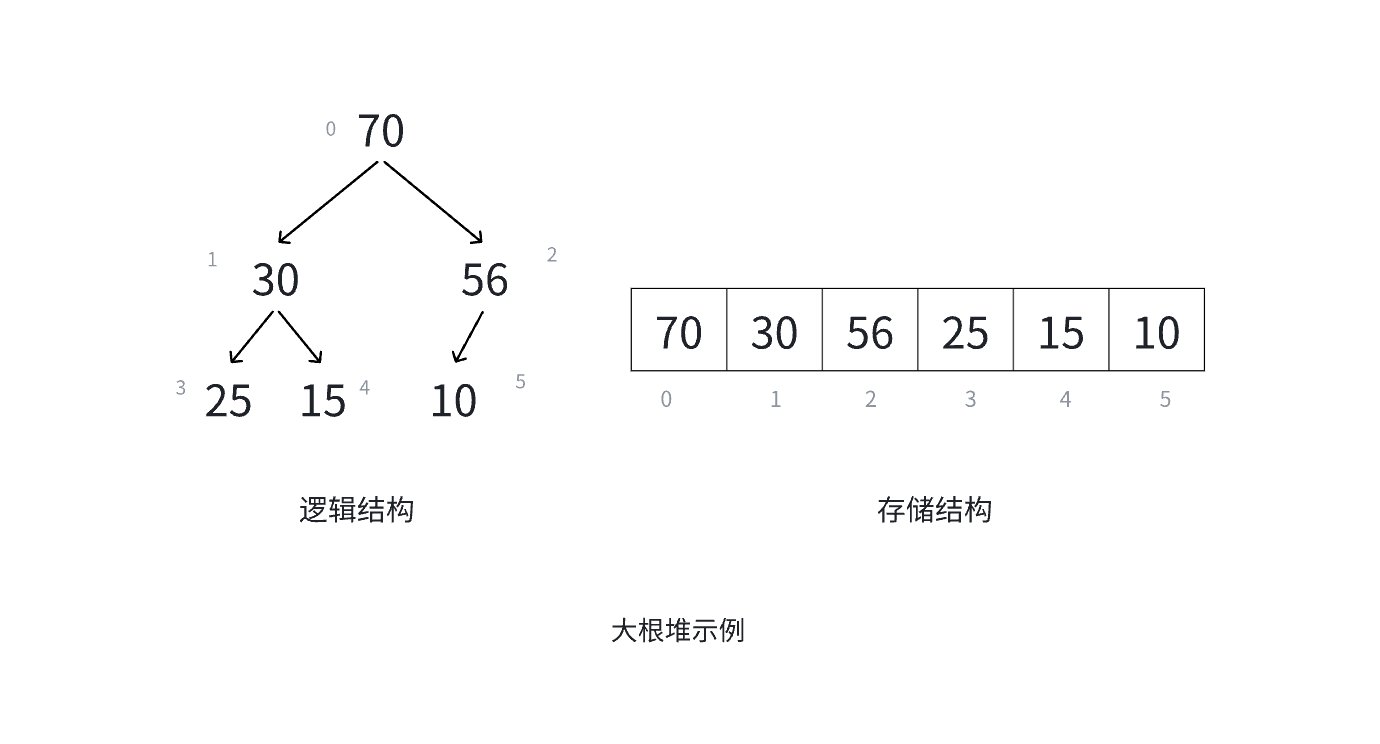

堆的概念与结构

堆的特性:

⼆叉树性质(左右孩子位置)

实现堆的顺序结构

堆的结构体

核心函数功能

初始化

打印

交换数据

向上调整法

细节:

入堆

注意:

时间复杂度

判空

向下调整法

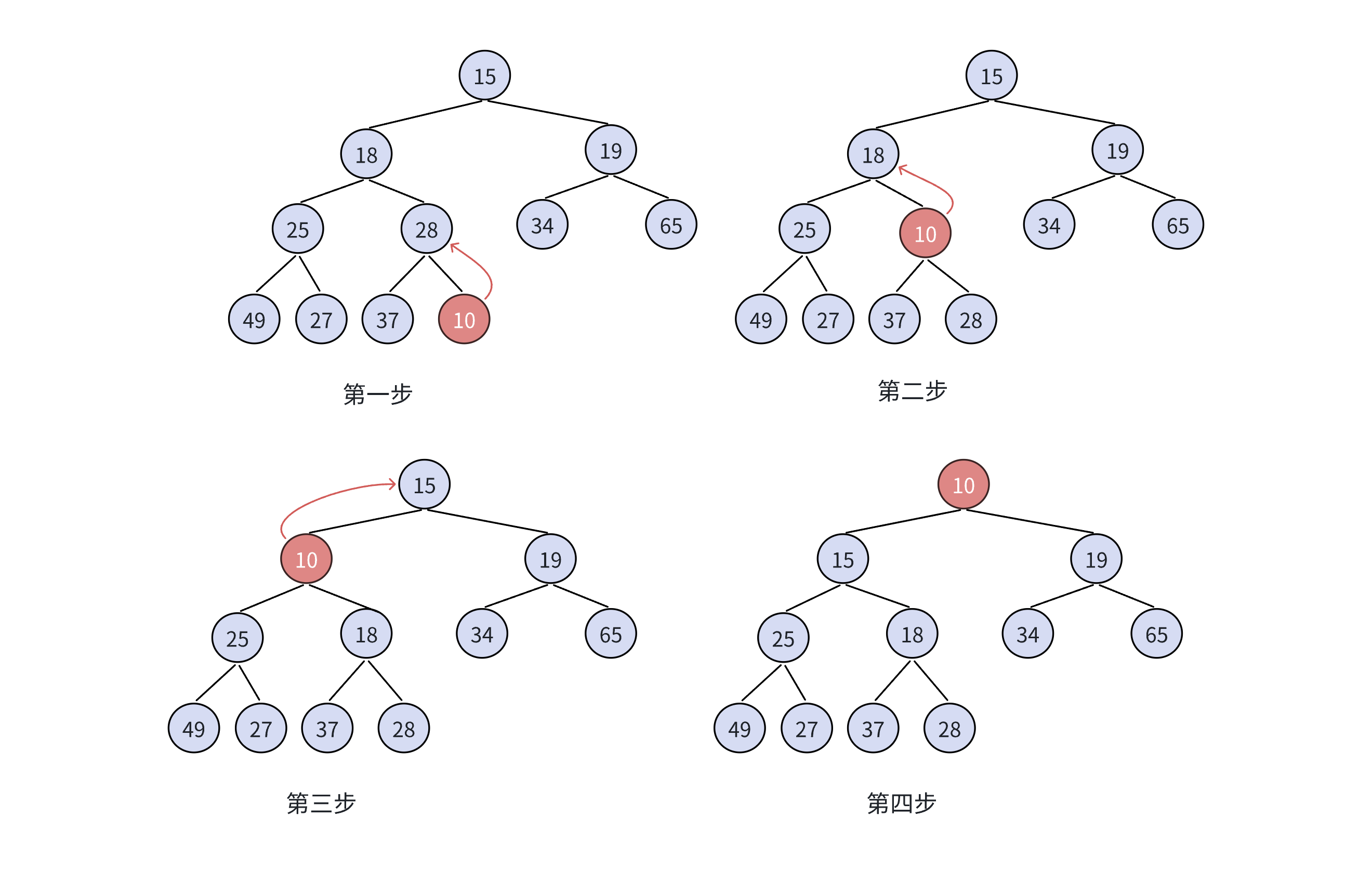

带入实例:

时间复杂度

删除堆顶元素:

获取堆顶元素

堆的销毁

测试代码(堆排序---向下调整法建堆)

向上调整法建堆

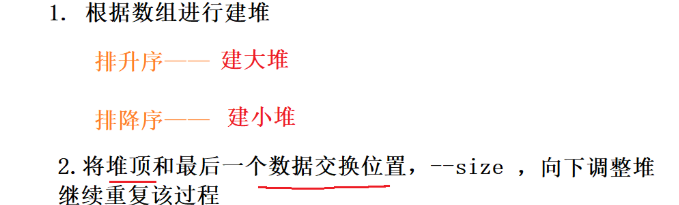

步骤:

代码实现(完整):

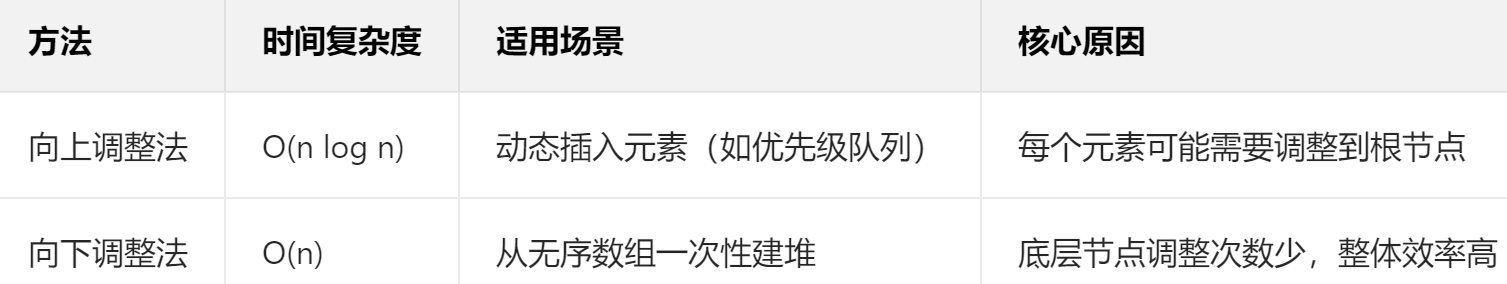

向上向下建堆方法时间复杂度

向下调整法

向上调整法

二叉树

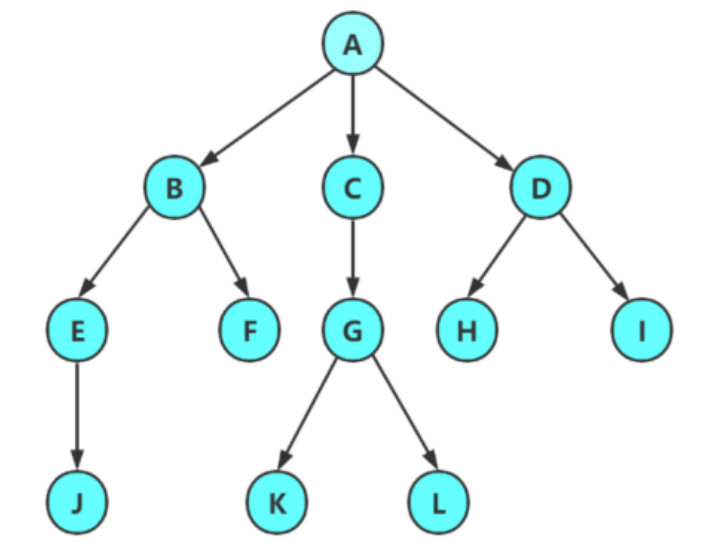

树的概念与结构

根节点:有一个特殊的结点,称为根节点,即A,根节点没有前驱节点

除根节点外,其余节点被分为互不相交的集合,且每个集合有结构与树类似的子树。子树根节点有且只有一个前驱,有0个或者多个后继。

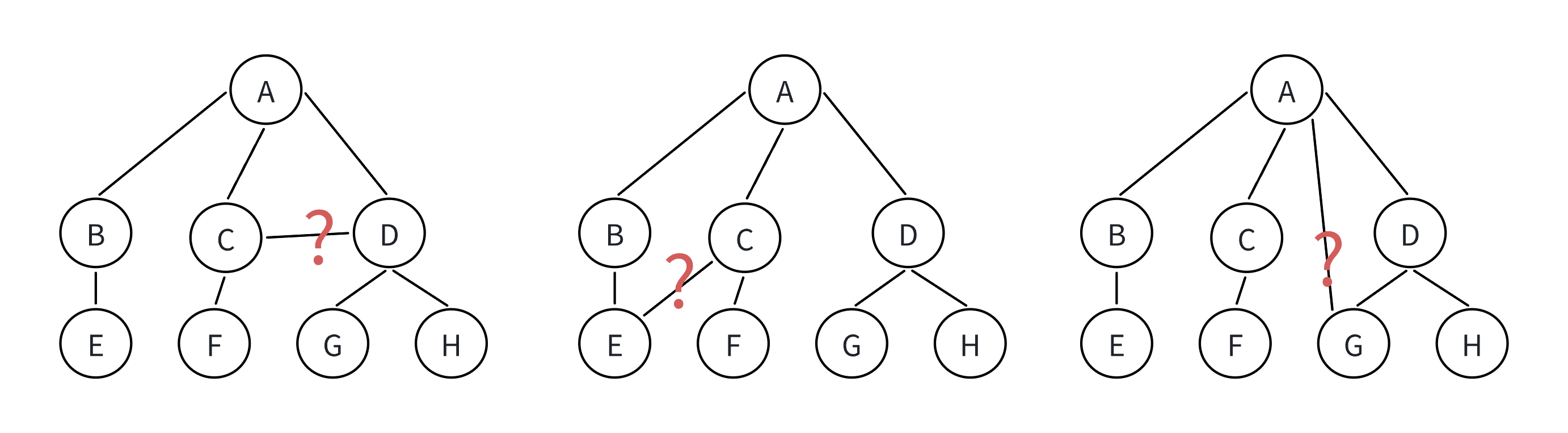

非树形结构:

注意:

树的相关术语

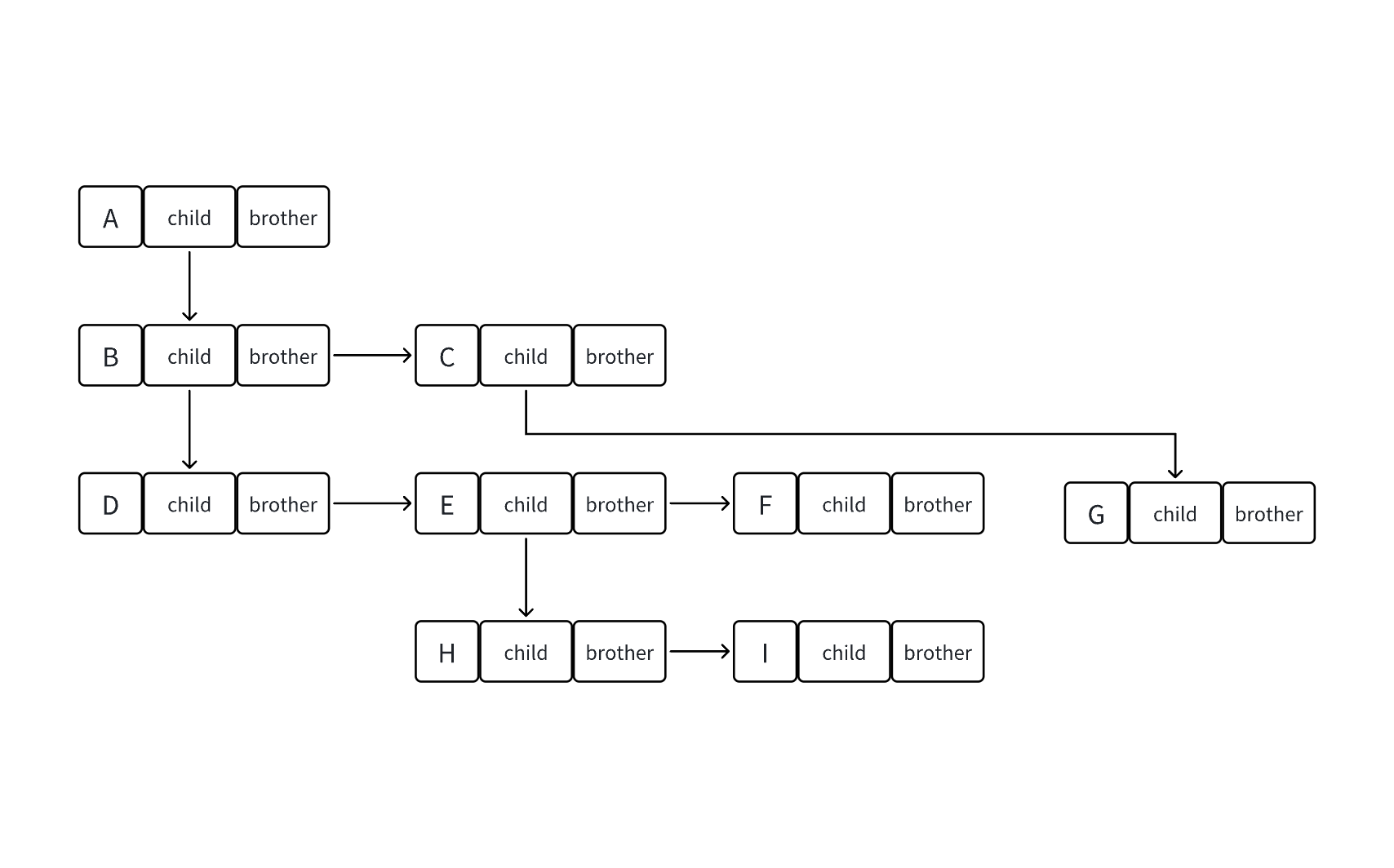

树的表示

孩子兄弟表示法

struct TreeNode

{struct TreeNode* child;//左边开始第一个孩子节点struct TreeNode* brother;//指向右边的下一个兄弟结点int data;//存储的数据

};

树形结构实际运用场景(拓展)

1. 文件系统管理

- 操作系统(如 Windows、Linux)的文件目录结构是最经典的树形结构:

- 根目录(如

C:\、/)为 “根节点”; - 子文件夹为 “中间节点”;

- 具体文件为 “叶子节点”。

- 根目录(如

- 优势:通过层级路径(如

/user/doc/report.pdf)快速定位文件,支持递归遍历和批量操作。

2. 数据库与索引

- B 树 / B + 树:数据库(如 MySQL)的索引结构,通过多层节点快速定位数据,平衡了查询效率和磁盘存储性能。

- 树形查询:用于表示数据库中的 “父子关系”(如部门与子部门、评论与回复),通过递归查询获取完整层级数据。

3. 编程语言与数据结构

- 语法树(AST):编译器将代码解析为树形结构,用于语法分析和执行(如 Python、Java 的代码执行过程)。

- DOM 树:HTML/XML 文档的解析结构,每个标签为节点,支持通过 JavaScript 遍历或修改页面元素(如

document.getElementById)。 - 红黑树 / AVL 树:高效的平衡查找树,用于实现

TreeMap(Java)或map(C++)等数据结构,支持 O (log n) 的插入、删除和查询。

信息组织与展示

1. 思维导图

- 以核心主题为根节点,分支延伸子主题,用于 brainstorming、知识梳理(如 XMind、MindNode 工具)。

2. 目录与导航

- 书籍的章节结构、网站的导航菜单(如电商网站的 “商品分类→子分类→商品”),通过层级关系帮助用户快速定位信息。

3. 组织架构图

- 企业或机构的层级关系(如 “CEO→部门经理→员工”),清晰展示上下级隶属关系。

网络与通信

1. 路由算法

- 网络中的路由表常以树形结构表示,通过最短路径算法(如 Dijkstra)在节点间传递数据,减少冗余路径。

2. XML/JSON 数据格式

-

半结构化数据的嵌套结构本质是树形(如 JSON 的

{ "a": { "b": "c" } }),便于存储层级化信息(如配置文件、API 返回数据)。

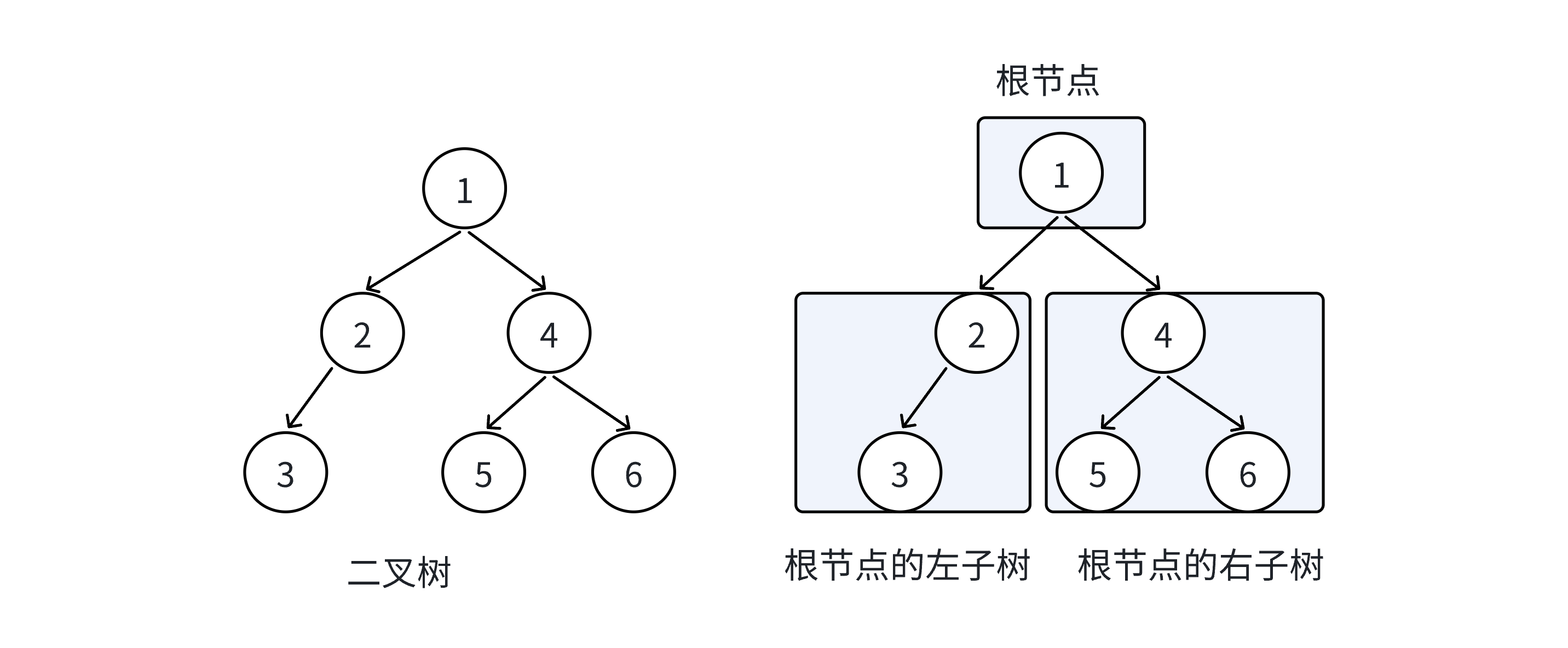

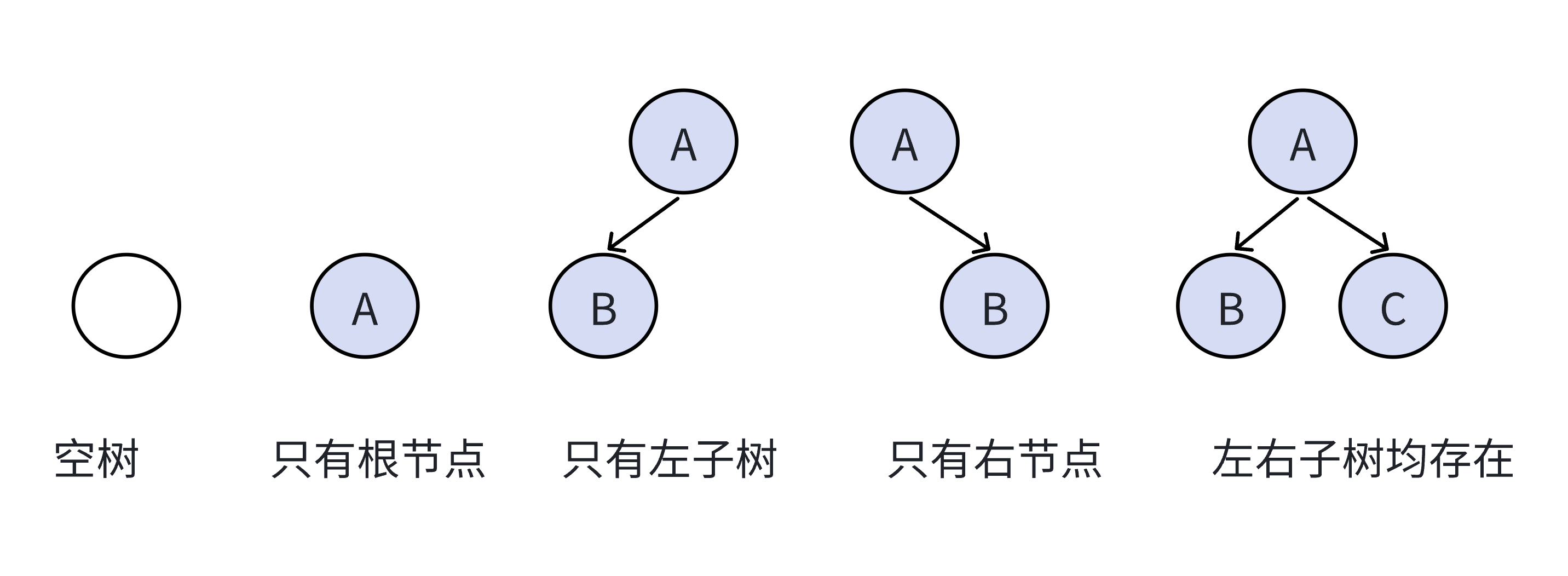

二叉树:

概念与结构

特点:

1.二叉树不存在度大于2的结点

2.二叉树子树有左右之分,次序不能颠倒,是有序树

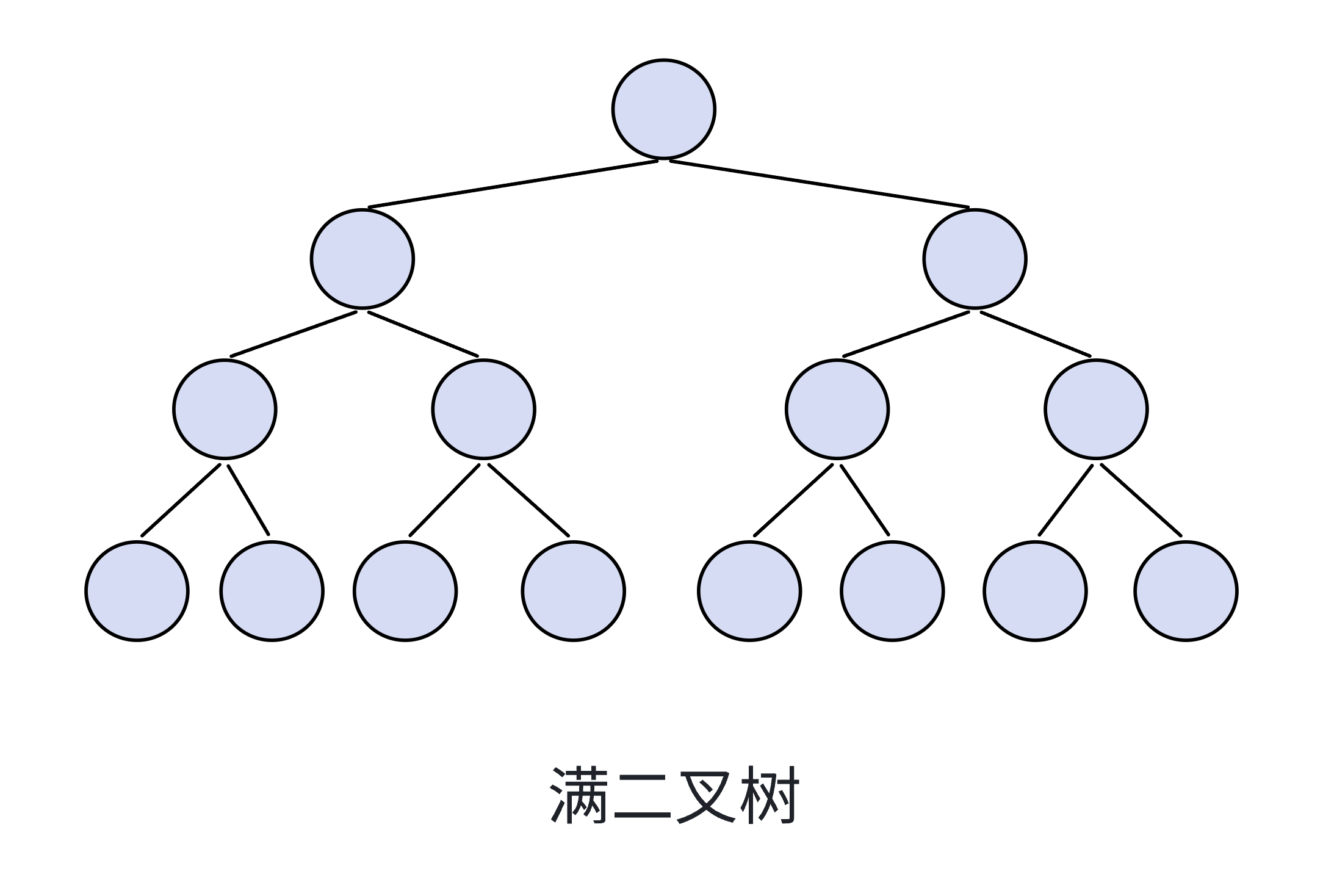

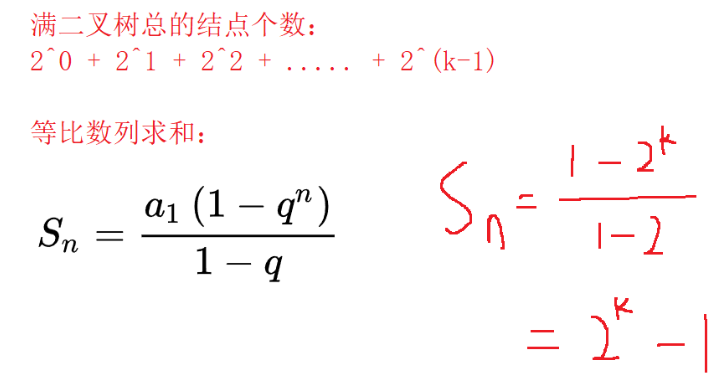

特殊的二叉树

满二叉树

其层数若为n ,则节点数有2^n-1个

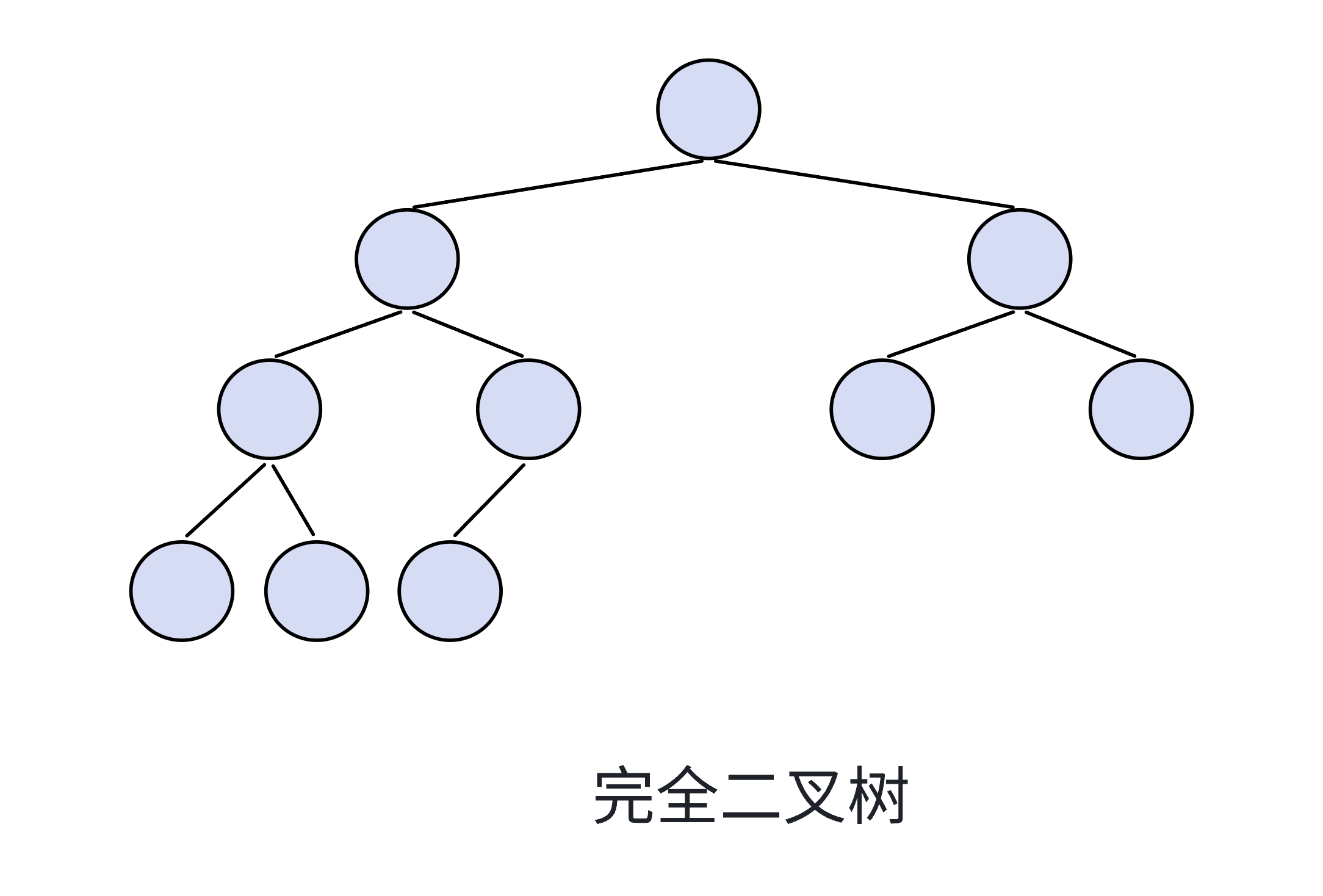

完全二叉树

二叉树的性质

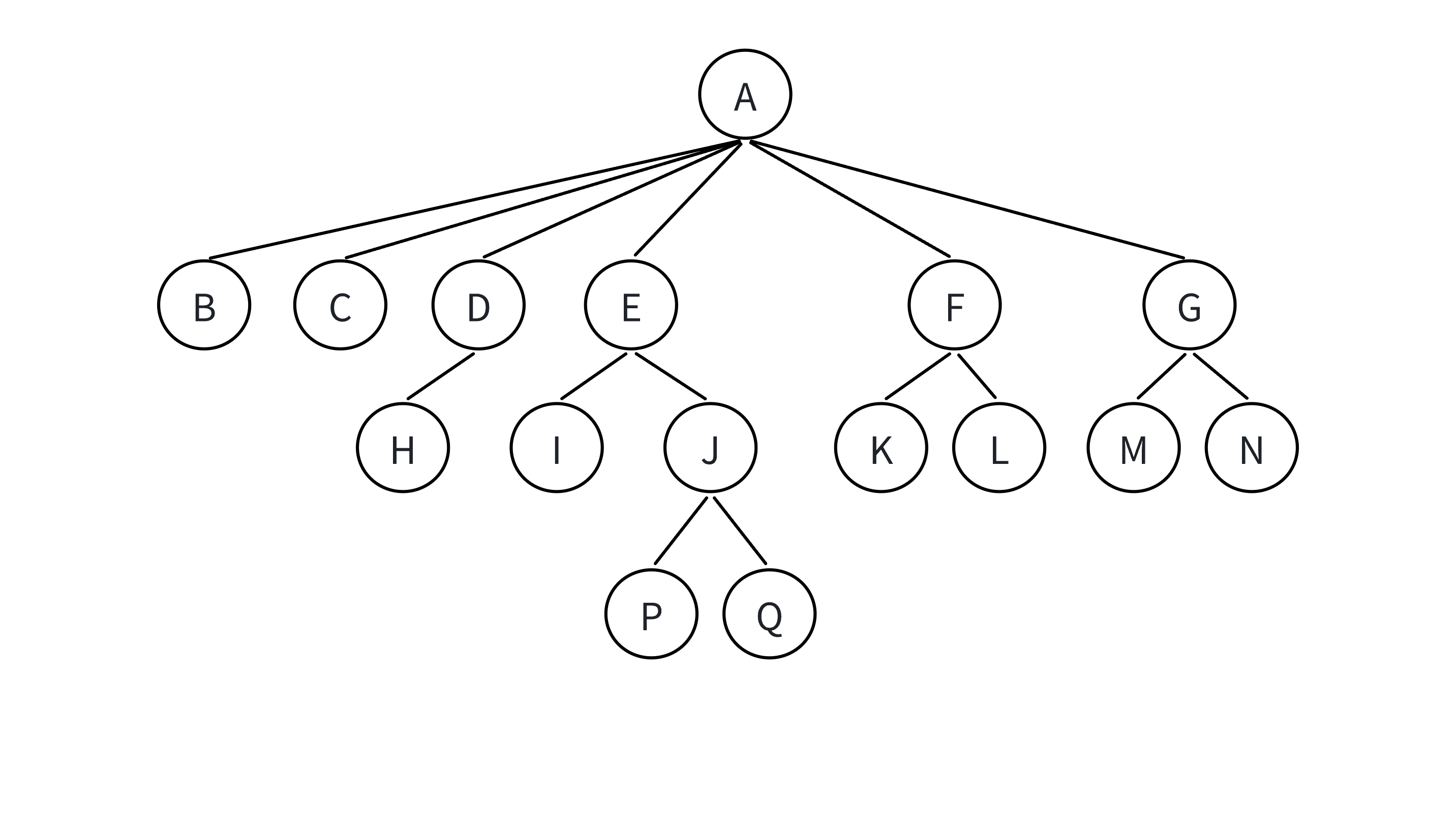

二叉树的存储结构

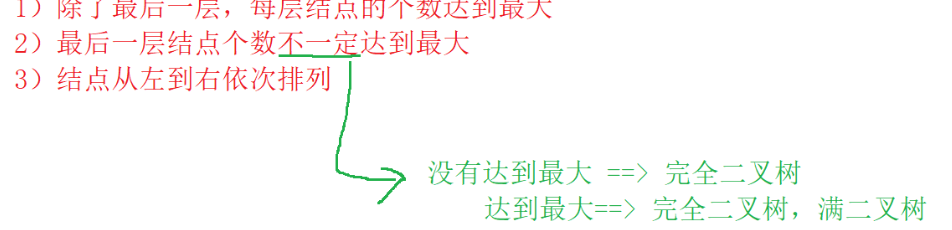

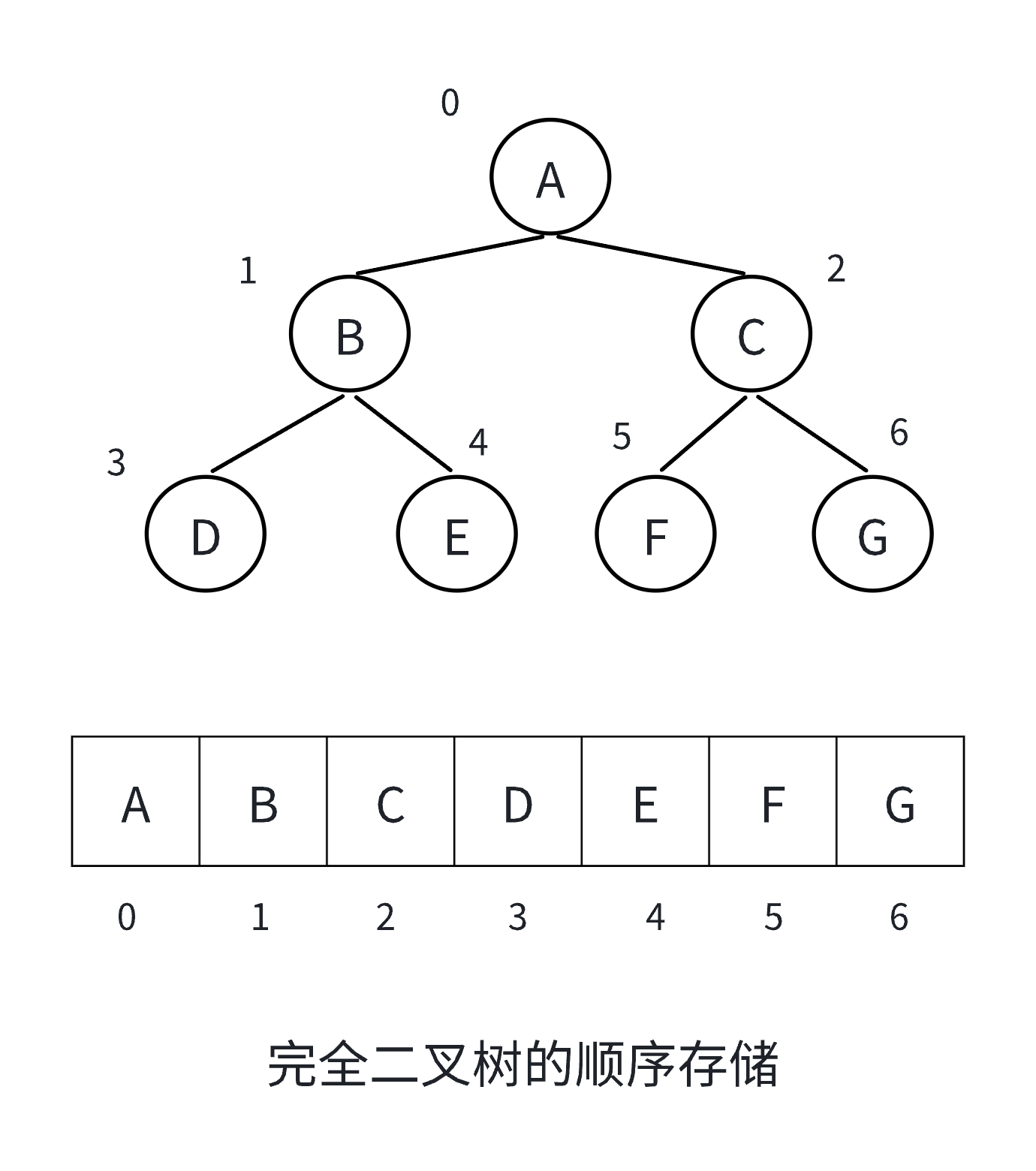

顺序存储结构

顺序存储结构使用数组(或列表)来存储二叉树的节点,通过节点在数组中的位置关系来体现二叉

树的逻辑结构。

若根节点存储在数组下标为 i 的位置:

- 左孩子节点存储在

2i + 1的位置 - 右孩子节点存储在

2i + 2的位置

优缺点:

- 优点:访问节点速度快,通过索引可直接访问,节省存储空间(无需存储指针)

- 缺点:只适合存储完全二叉树,对于非完全二叉树会浪费大量空间;插入和删除操作不方便

链式存储结构

优缺点:

- 优点:空间利用率高,适合存储各种形态的二叉树;插入和删除操作灵活方便

- 缺点:访问节点需要通过指针遍历,访问效率相对较低;需要额外存储空间存储指针

实现顺序结构二叉树

堆的概念与结构

堆的特性:

- 结构特性:堆是一棵完全二叉树,即除最后一层外,其他层的节点都被填满,且最后一层的节点从左到右依次排列

- 堆序特性:

- 大根堆(Max Heap):每个父节点的值大于或等于其左右孩子节点的值

- 小根堆(Min Heap):每个父节点的值小于或等于其左右孩子节点的值

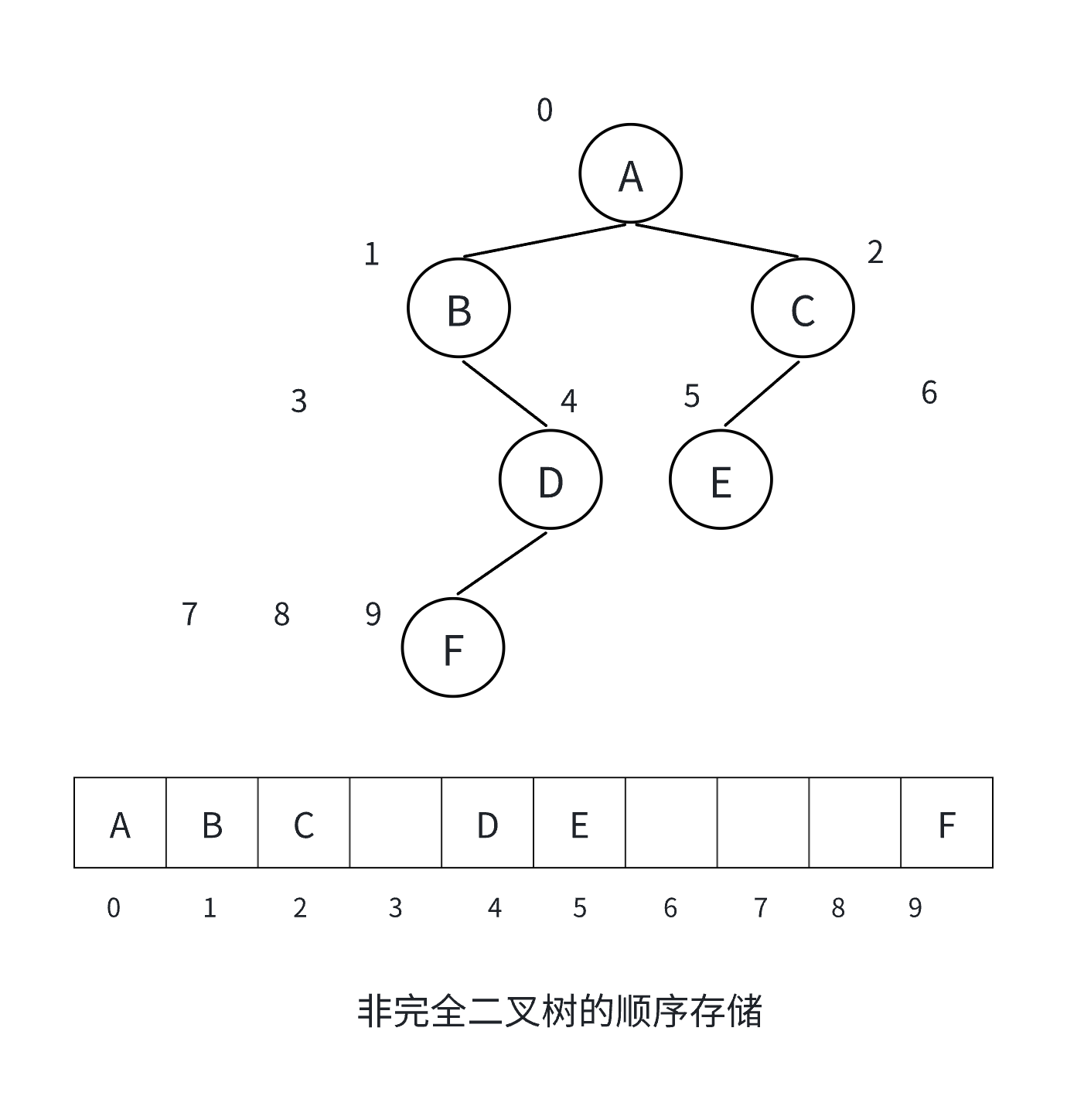

⼆叉树性质(左右孩子位置)

实现堆的顺序结构

堆的结构体

typedef int HPDataType; // 堆中存储的数据类型

typedef struct Heap {HPDataType* arr; // 存储堆元素的数组int size; // 当前堆中元素的数量int capacity; // 堆的容量

} HP;核心函数功能

HPInit:初始化堆,将数组指针置空,大小和容量设为 0HPDestroy:销毁堆,释放动态分配的内存HPPrint:打印堆中的所有元素Swap:交换两个整数的值AdjustUp:向上调整算法,用于插入元素后维持堆的性质HPPush:向堆中插入元素HPEmpty:判断堆是否为空AdjustDown:向下调整算法,用于删除元素后维持堆的性质HPPop:删除堆顶元素HPTop:获取堆顶元素的值

void HPInit(HP* php);

void HPDestroy(HP* php);

void HPPrint(HP* php);void Swap(int* x, int* y);

void AdjustUp(HPDataType* arr, int child);

void AdjustDown(HPDataType* arr, int parent, int n);void HPPush(HP* php, HPDataType x);

void HPPop(HP* php);

//取堆顶数据

HPDataType HPTop(HP* php);// 判空

bool HPEmpty(HP* php);初始化

void HPInit(HP* php)

{php->arr = NULL;php->size = php->capacity = 0;

}

打印

void HPPrint(HP* php)

{for (int i = 0; i < php->size; i++){printf("%d ", php->arr[i]);}printf("\n");

}

交换数据

void Swap(int* x, int* y)

{int tmp = *x;*x = *y;*y = tmp;

}

如果不用指针,直接传递变量的值,函数内部的交换操作不会影响到函数外部的变量

向上调整法

void AdjustUp(HPDataType* arr, int child)

{int parent = (child - 1) / 2;while (child > 0){//大堆:>//小堆:<if (arr[child] > arr[parent]){//调整Swap(&arr[child], &arr[parent]);child = parent;parent = (child - 1) / 2;}else {break;}}

}

当新元素被插入到堆的末尾时,可能会破坏堆的性质(父节点值大于子节点值)。AdjustUp 函数通过将新插入的元素(从最后一个位置)向上移动,与父节点比较并交换,直到重新满足堆的性质。

细节:

-

父节点索引计算公式

(child - 1) / 2是由完全二叉树的性质决定的 -

循环终止条件

child > 0确保不会越界访问(根节点没有父节点) -

若要实现小根堆,只需将比较运算符

>改为<

入堆

//入堆

void HPPush(HP* php, HPDataType x)

{assert(php);//判断空间是否足够if (php->size == php->capacity){int newCapacity = php->capacity == 0 ? 4 : 2 * php->capacity;HPDataType* tmp = (HPDataType*)realloc(php->arr, newCapacity * sizeof(HPDataType));if (tmp == NULL){perror("realloc fail!");exit(1);}php->arr = tmp;php->capacity = newCapacity;}php->arr[php->size] = x;//向上调整AdjustUp(php->arr, php->size);++php->size;

}

- 新元素先放在数组末尾(对应完全二叉树的最后一个位置)

- 调用

AdjustUp函数向上调整,确保插入后仍满足堆的性质 - 最后更新堆的元素数量

注意:

realloc 的核心作用是重新分配已有的动态内存块,可以:

- 当原内存块后面有足够空间时,直接在原地扩展,无需复制数据

- 当空间不足时,自动分配新内存块并将原数据复制过去

而malloc只能分配全新的内存块,如果用malloc实现扩容,需要手动完成 - 当堆的内存块后面有连续的空闲空间时,

realloc可以直接扩展内存,避免数据复制,效率远高于malloc+memcpy+free的组合。

时间复杂度

- 扩容操作的时间复杂度:O (n)(最坏情况,需要复制所有元素),但由于采用 2 倍扩容策略,平均下来是 O (1)

- 向上调整操作的时间复杂度:O (log n)(最多需要调整到根节点,路径长度为堆的高度)

- 因此,

HPPush操作的平均时间复杂度为 O (log n)。

判空

// 判空

bool HPEmpty(HP* php)

{assert(php);return php->size == 0;

}

向下调整法

//向下调整算法

void AdjustDown(HPDataType* arr, int parent, int n)

{int child = parent * 2 + 1;//左孩子while (child < n){//大堆:<//小堆:>if (child + 1 < n && arr[child] < arr[child + 1]){child++;}//大堆: >//小堆:<if (arr[child] > arr[parent]){//调整Swap(&arr[child], &arr[parent]);parent = child;child = parent * 2 + 1;}else {break;}}

}

HPDataType* arr:存储堆元素的数组int parent:需要向下调整的起始父节点索引(通常是堆顶元素索引 0)int n:堆中有效元素的个数(调整范围不超过此值)-

关键细节:

- 先判断右孩子是否存在且更大(

child + 1 < n确保不越界),目的是找到两个孩子中的最大值 - 若子节点大于父节点,交换后继续向下调整;否则说明已满足堆性质,停止调整

- 若要实现小根堆,只需将两处比较运算符

<和>分别改为>和<

- 先判断右孩子是否存在且更大(

带入实例:

假设大根堆当前状态为 [60, 50, 40, 30],删除堆顶元素后,最后一个元素30移到堆顶,数组变为 [30, 50, 40, ...](size减 1 后n=3):

时间复杂度

AdjustDown的时间复杂度为O(log n),因为最多需要调整到堆的最底层,路径长度为堆的高度(完全二叉树的高度为log2(n+1))。

parent=0,child=1(左孩子 50)- 右孩子

child+1=2(值 40)存在,50>40,所以child保持 1 - 子节点 50 > 父节点 30,交换后数组为

[50, 30, 40],parent=1,child=3 child=3不小于n=3,循环终止,调整完成,结果为[50, 30, 40],满足大根堆性质

删除堆顶元素:

void HPPop(HP* php)

{assert(!HPEmpty(php));// 0 php->size-1Swap(&php->arr[0], &php->arr[php->size - 1]);--php->size;//向下调整AdjustDown(php->arr, 0, php->size);

}

- 时间复杂度:O (log n),主要由

AdjustDown操作决定 - 空间复杂度:O (1),仅使用常数级额外空间

获取堆顶元素

//取堆顶数据

HPDataType HPTop(HP* php)

{assert(!HPEmpty(php));return php->arr[0];

}堆的销毁

void HPDestroy(HP* php)

{if (php->arr)free(php->arr);php->arr = NULL;php->size = php->capacity = 0;

}

测试代码(堆排序---向下调整法建堆)

void arrPrint(int* arr, int n)

{for (int i = 0; i < n; i++){printf("%d ", arr[i]);}printf("\n");

}

void BubbleSort(int* arr, int n)

{for (int i = 0; i < n; i++){for (int j = 0; j < n - i - 1; j++){if (arr[j] > arr[j + 1]){Swap(&arr[j], &arr[j + 1]);}}}

}//堆排序

void HeapSort1(int* arr, int n)

{HP hp; //——————借助数据结构堆来实现堆排序HPInit(&hp);for (int i = 0; i < n; i++){HPPush(&hp, arr[i]);}int i = 0;while (!HPEmpty(&hp)){int top = HPTop(&hp);arr[i++] = top;HPPop(&hp);}HPDestroy(&hp);

}void HeapSort(int* arr, int n)

{//建堆——向下调整算法建堆for (int i = (n - 1 - 1) / 2; i >= 0; i--){AdjustDown(arr, i, n);}//堆排序int end = n - 1;while (end > 0){Swap(&arr[0], &arr[end]);AdjustDown(arr, 0, end);end--;}}void test01()

{HP hp;HPInit(&hp);HPPush(&hp, 56);HPPush(&hp, 10);HPPush(&hp, 15);HPPush(&hp, 30);//HPPush(&hp, 70);//HPPush(&hp, 25);HPPrint(&hp);HPPop(&hp);HPPrint(&hp);HPPop(&hp);HPPrint(&hp);HPPop(&hp);HPPrint(&hp);HPPop(&hp);HPPrint(&hp);HPDestroy(&hp);

}void test02()

{HP hp;HPInit(&hp);HPPush(&hp, 56);HPPush(&hp, 10);HPPush(&hp, 15);HPPush(&hp, 30);HPPrint(&hp);while (!HPEmpty(&hp)){int top = HPTop(&hp);printf("%d ", top);HPPop(&hp);}HPDestroy(&hp);

}int main()

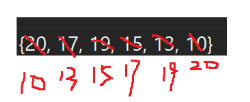

{//test01();//test02();int arr[6] = { 19,15,20,17,13,10 };printf("排序之前:");arrPrint(arr, 6);//堆排序HeapSort(arr, 6);printf("排序之后:");arrPrint(arr, 6);return 0;

}

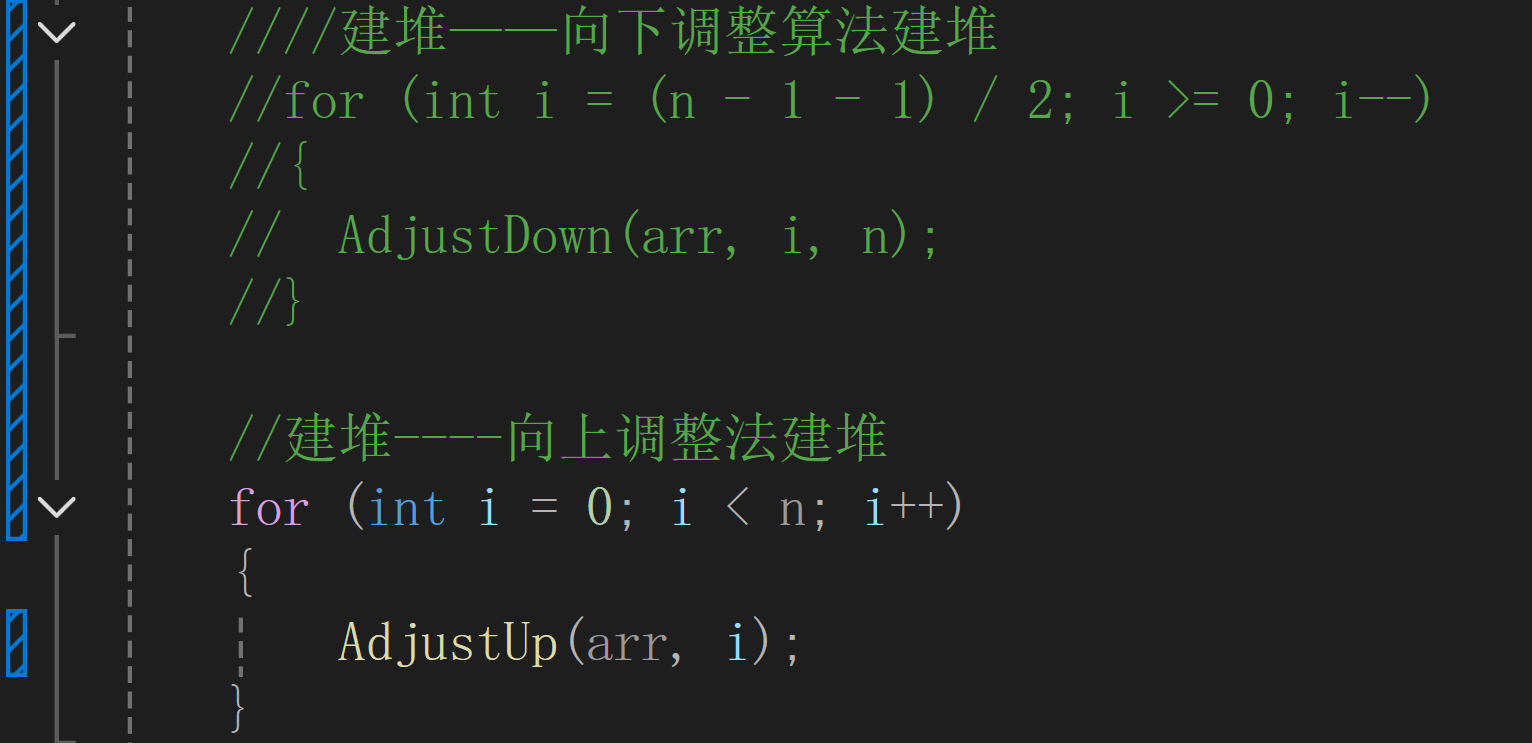

向上调整法建堆

将元素逐个插入堆中,每次插入后通过 “向上调整” 操作,确保新元素与父节点的关系符合堆的性质(最小堆中父节点值小于等于子节点值;最大堆中父节点值大于等于子节点值)。

步骤:

- 插入新元素:将新元素暂时放在堆的末尾(数组的最后一个位置)。

- 向上调整:比较新元素与其父节点的值,若不符合堆的性质(如最大堆中,新元素 > 父节点),则交换两者位置。

- 重复调整:继续将新元素与其新的父节点比较,直到新元素的父节点符合堆的性质,或新元素成为根节点(此时无法再向上调整)。

代码实现(完整):

#include <stdio.h>// 交换两个元素

void Swap(int* a, int* b) {int temp = *a;*a = *b;*b = temp;

}// 向上调整算法(用于建堆)

// 假设构建的是最大堆

void AdjustUp(int* arr, int child) {int parent = (child - 1) / 2;// 当子节点索引大于0且子节点值大于父节点值时,需要调整while (child > 0) {if (arr[child] > arr[parent]) {Swap(&arr[child], &arr[parent]);child = parent;parent = (child - 1) / 2;} else {// 符合最大堆性质,无需继续调整break;}}

}// 向下调整算法(用于堆排序过程中维持堆性质)

// 假设构建的是最大堆

void AdjustDown(int* arr, int parent, int n) {int child = 2 * parent + 1; // 左孩子索引while (child < n) {// 选择左右孩子中值较大的那个if (child + 1 < n && arr[child + 1] > arr[child]) {child++;}// 如果父节点值小于子节点值,交换它们if (arr[parent] < arr[child]) {Swap(&arr[parent], &arr[child]);parent = child;child = 2 * parent + 1;} else {// 符合最大堆性质,无需继续调整break;}}

}// 堆排序函数

void HeapSort(int* arr, int n) {if (arr == NULL || n <= 1) {return; // 空数组或只有一个元素无需排序}// 建堆----向上调整法建堆for (int i = 0; i < n; i++) {AdjustUp(arr, i);}// 堆排序int end = n - 1;while (end > 0) {// 将堆顶元素(最大值)与末尾元素交换Swap(&arr[0], &arr[end]);// 调整剩余元素为最大堆AdjustDown(arr, 0, end);end--;}

}// 测试函数

int main() {int arr[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6};int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);printf("排序前: ");for (int i = 0; i < n; i++) {printf("%d ", arr[i]);}printf("\n");HeapSort(arr, n);printf("排序后: ");for (int i = 0; i < n; i++) {printf("%d ", arr[i]);}printf("\n");return 0;

}

改变点:

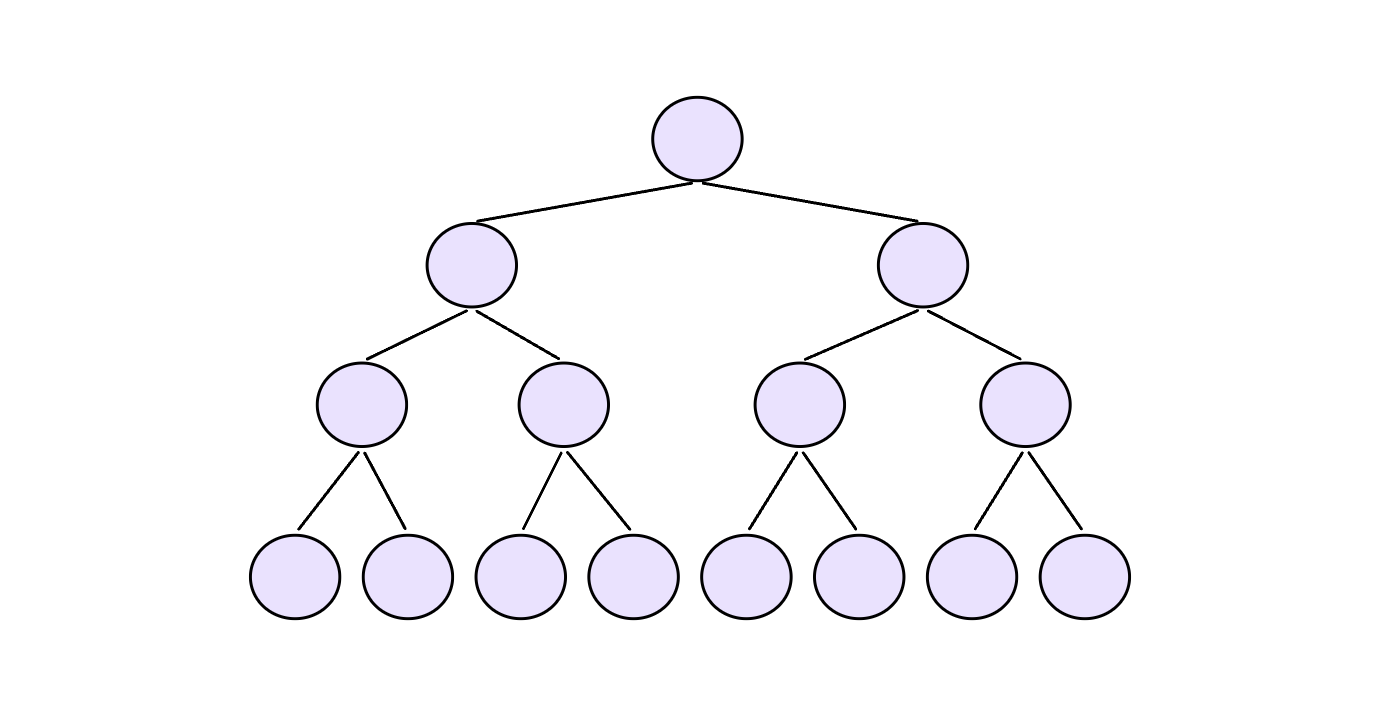

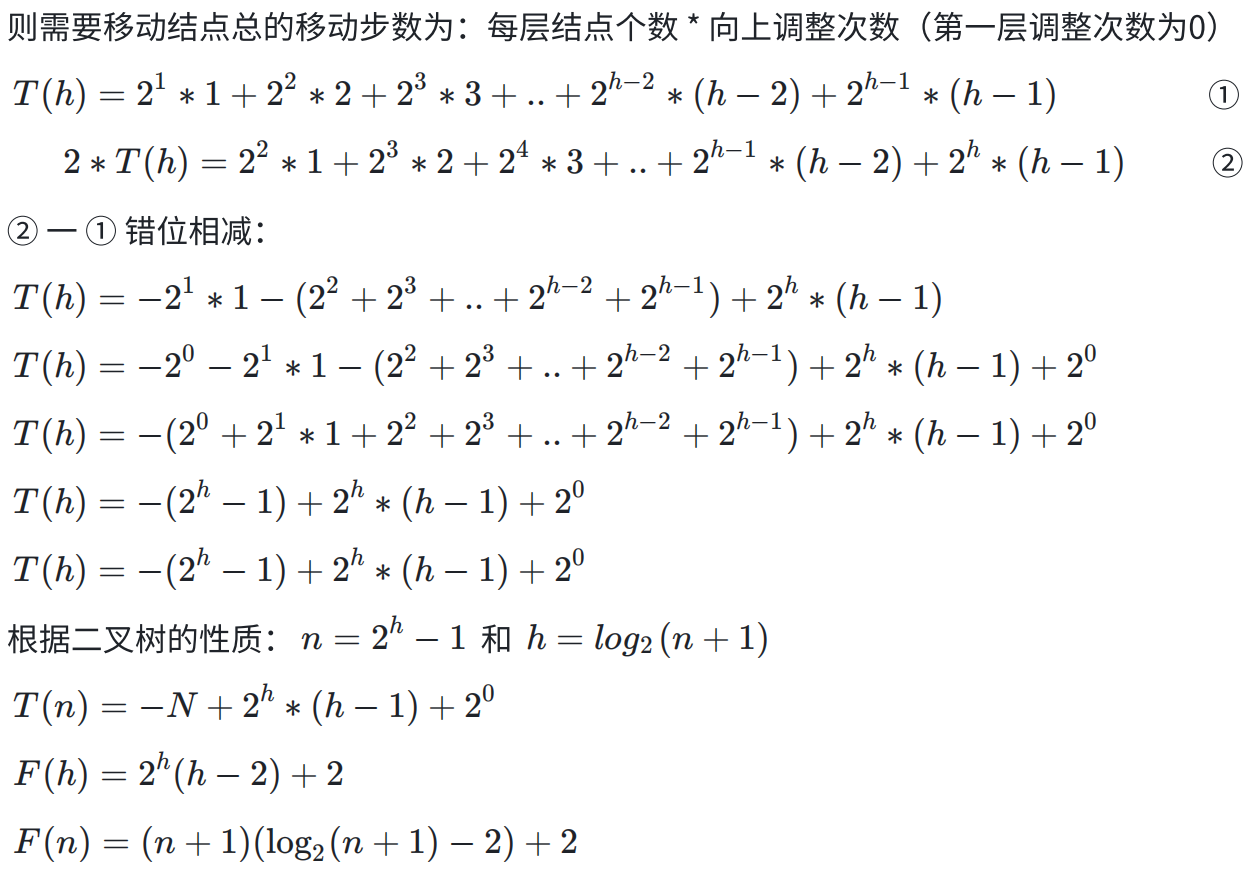

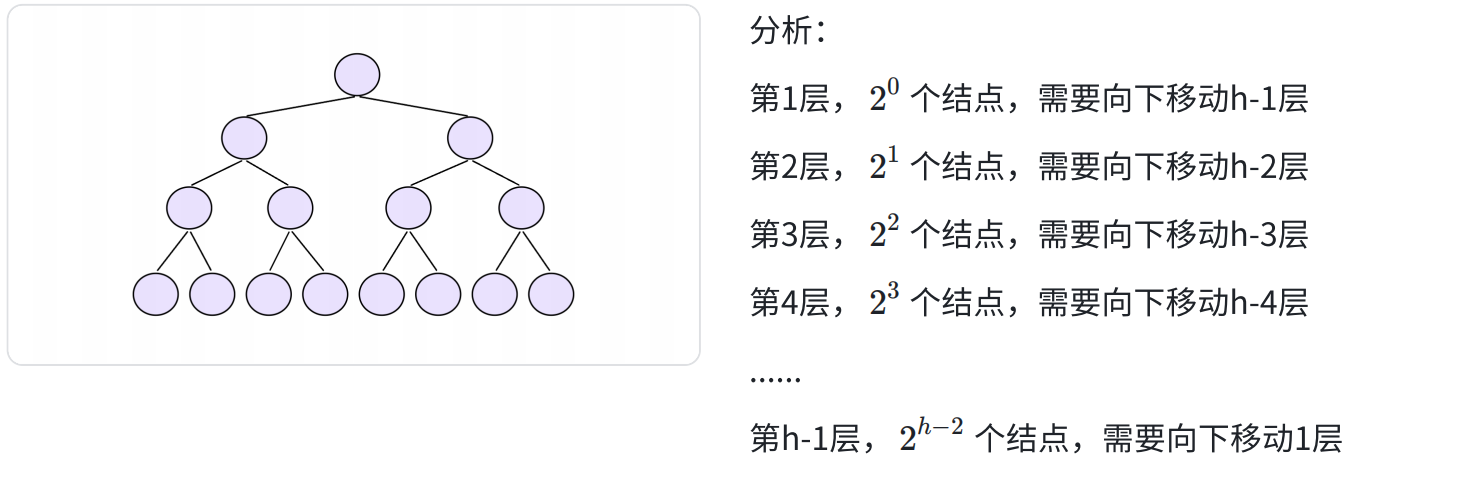

向上向下建堆方法时间复杂度

向下调整法

相关计算:

向上调整法