红黑树的特性与实现

在数据结构领域,二叉搜索树(BST)凭借 O (log n) 的平均时间复杂度成为查找、插入和删除操作的优选结构。但它有个致命缺陷:当输入数据有序时,会退化为链表,时间复杂度骤降至 O (n)。为解决这一问题,计算机科学家设计了多种自平衡二叉搜索树,红黑树(Red-Black Tree)便是其中应用最广泛的一种。它通过巧妙的着色规则和有限的旋转操作,在保证平衡的同时将维护成本降到最低,成为 STL 容器、Linux 内核等工业级系统的核心数据结构。本文将从底层原理到工程实践,全面剖析红黑树的工作机制。

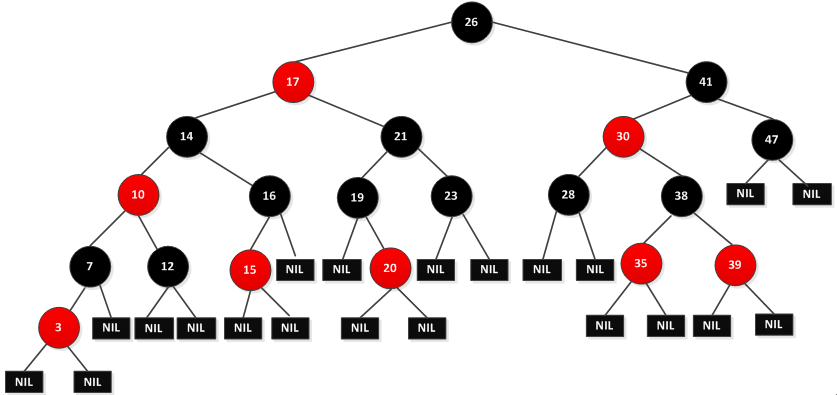

一、红黑树的核心特性与平衡原理

红黑树是一种自平衡二叉搜索树,其每个节点除了存储键值、左右子节点和父节点指针外,还额外包含一个颜色属性(红色或黑色)。通过严格遵循以下 5 条性质,红黑树实现了结构平衡:

- 颜色约束:每个节点要么是红色,要么是黑色。

- 根节点规则:根节点必须是黑色。

- 叶子节点规则:所有叶子节点(NIL 节点,即空节点)都是黑色。

- 连续红色禁止:如果一个节点是红色,则它的两个子节点必须是黑色(不存在连续的红色节点)。

- 黑色平衡规则:从任意节点到其所有后代叶子节点的路径中,包含的黑色节点数量相同(称为 "黑高")。

平衡原理深度解析

这些特性共同构建了红黑树的 "平衡能力":

- 性质 4 避免了 "红色链" 的无限延伸,限制了树的倾斜程度;

- 性质 5 保证了所有路径的 "黑高" 一致,而红色节点仅能穿插在黑色节点之间;

- 由此可推导出关键结论:红黑树中最长路径的长度不会超过最短路径的 2 倍(最短路径全为黑色节点,最长路径为黑红交替)。

这一结论直接确保了红黑树的高度始终为 O (log n),从而保证了所有操作的最坏时间复杂度为 O (log n)。

二、红黑树的节点结构与基础定义

2.1 节点结构设计

红黑树的节点需要存储 5 类信息:键值、颜色、左子节点、右子节点和父节点。为简化边界条件处理(如空节点的颜色判断),通常将所有空节点统一指向一个哨兵节点(NIL 节点),该节点永久为黑色,且左右子节点和父节点均指向自身。

enum Color { RED, BLACK };// 节点结构定义

struct Node {int key; // 键值Color color; // 节点颜色Node *left; // 左子节点Node *right; // 右子节点Node *parent; // 父节点// 构造函数:新节点默认红色(插入时优化)Node(int k) : key(k), color(RED), left(nullptr), right(nullptr), parent(nullptr) {}

};// 哨兵节点定义(全局唯一)

Node *NIL_NODE = new Node(0);

NIL_NODE->color = BLACK;

NIL_NODE->left = NIL_NODE;

NIL_NODE->right = NIL_NODE;

NIL_NODE->parent = NIL_NODE;

2.2 关键设计细节

- 哨兵节点的作用:将所有空指针替换为 NIL_NODE,避免在操作中频繁判断

nullptr,统一边界处理逻辑; - 新节点默认红色:插入红色节点仅可能违反性质 4(连续红色),而插入黑色节点会直接违反性质 5(黑高不一致),前者修复成本更低;

- 父节点指针的必要性:红黑树的旋转和修复操作需要回溯到祖先节点,必须通过父指针实现向上遍历。

三、红黑树的核心操作:插入与修复

3.1 插入流程

红黑树的插入操作分为两步:

- 按 BST 规则插入:找到合适位置插入新节点(默认红色);

- 修复红黑树性质:通过旋转和变色消除对红黑树性质的破坏。

插入核心代码(BST 部分

void insert(Node *&root, int key) {Node *z = new Node(key);Node *y = NIL_NODE; // 记录x的父节点Node *x = root;// 查找插入位置while (x != NIL_NODE) {y = x;if (z->key < x->key) {x = x->left;} else {x = x->right;}}// 确定新节点的父节点z->parent = y;if (y == NIL_NODE) {root = z; // 树为空,新节点成为根} else if (z->key < y->key) {y->left = z;} else {y->right = z;}// 初始化新节点的子节点为哨兵z->left = NIL_NODE;z->right = NIL_NODE;z->color = RED; // 新节点默认红色// 修复红黑树性质insertFixup(root, z);

}

3.2 插入后的修复操作(insertFixup)

插入红色节点后,可能违反的性质为:

- 性质 2(根节点为红色):仅当插入的是第一个节点时可能发生;

- 性质 4(连续红色节点):当父节点为红色时发生。

修复过程通过循环处理,直到上述性质均被满足。根据 "叔节点"(父节点的兄弟节点)的颜色,分为 3 种情况:

情况 1:叔节点为红色

- 场景:新节点(z)的父节点(p)为红色,叔节点(u)为红色;

- 破坏性质:仅可能违反性质 4(连续红色);

- 修复逻辑:

- 将父节点(p)和叔节点(u)改为黑色;

- 将祖父节点(g)改为红色;

- 令 z = g,继续向上修复(祖父节点可能与它的父节点形成连续红色)。

// 情况1:叔节点为红色

case 1:z->parent->parent->left->color = BLACK; // 叔节点变黑z->parent->parent->right->color = BLACK; // 父节点变黑z->parent->parent->color = RED; // 祖父节点变红z = z->parent->parent; // 向上追溯break;

情况 2:叔节点为黑色,且新节点是右孩子

- 场景:父节点(p)为红色,叔节点(u)为黑色,z 是右孩子;

- 破坏性质:性质 4(连续红色);

- 修复逻辑:

- 对父节点(p)执行左旋,将 z 转为左孩子;

- 转化为情况 3 处理(统一修复逻辑)。

// 情况2:叔节点为黑色,z是右孩子

case 2:z = z->parent; // z指向父节点leftRotate(root, z); // 左旋父节点// 转化为情况3

情况 3:叔节点为黑色,且新节点是左孩子

- 场景:父节点(p)为红色,叔节点(u)为黑色,z 是左孩子;

- 破坏性质:性质 4(连续红色);

- 修复逻辑:

- 对祖父节点(g)执行右旋;

- 交换父节点(p)和祖父节点(g)的颜色;

- 修复完成(无需继续向上追溯)。

// 情况3:叔节点为黑色,z是左孩子

case 3:z->parent->color = BLACK; // 父节点变黑z->parent->parent->color = RED; // 祖父节点变红rightRotate(root, z->parent->parent); // 右旋祖父节点z = root; // 退出循环break;

3.3 旋转操作的实现

旋转是红黑树维护平衡的核心手段,分为左旋和右旋,作用是改变节点间的父子关系而不破坏 BST 性质。

左旋操作(leftRotate)

void leftRotate(Node *&root, Node *x) {Node *y = x->right; // y是x的右子节点x->right = y->left; // 将y的左子树转为x的右子树if (y->left != NIL_NODE) {y->left->parent = x; // 更新y左子树的父节点}y->parent = x->parent; // 更新y的父节点// 处理x是根节点的情况if (x->parent == NIL_NODE) {root = y;} else if (x == x->parent->left) {x->parent->left = y; // x是左孩子时,y替代x的位置} else {x->parent->right = y; // x是右孩子时,y替代x的位置}y->left = x; // x成为y的左孩子x->parent = y; // 更新x的父节点

}

右旋操作(rightRotate)

右旋与左旋对称,核心是将左子节点提升为父节点,此处不再赘述。

四、红黑树的删除操作与修复

删除操作是红黑树中最复杂的部分,核心挑战是如何在删除节点后维持红黑树的 5 条性质。删除流程分为 3 步:

- 按 BST 规则删除节点:找到待删除节点,根据节点的子节点数量(0、1、2)执行不同删除逻辑;

- 记录关键信息:跟踪 "替代节点"(实际被移除的节点)及其原始颜色;

- 修复红黑树性质:若删除的是黑色节点,需通过修复流程恢复平衡。

4.1 BST 删除逻辑

- 叶子节点(无孩子):直接删除;

- 单孩子节点:用子节点替代该节点;

- 双孩子节点:找到中序后继(右子树最小节点),复制其值到当前节点,再删除后继节点(转化为前两种情况)。

4.2 删除后的修复操作(deleteFixup)

删除节点后,若被删除节点是黑色,会破坏性质 5(黑高不一致),此时需要通过 "双重黑色" 标记来修复。"双重黑色" 表示该路径上缺少一个黑色节点,需要通过以下 4 种情况消除:

情况 1:兄弟节点为红色

- 场景:当前节点(x)为双重黑色,兄弟节点(s)为红色;

- 修复逻辑:

- 将兄弟节点(s)改为黑色,父节点(p)改为红色;

- 对父节点(p)执行左旋;

- 转化为其他情况(兄弟节点变为黑色)。

情况 2:兄弟节点为黑色,且兄弟的两个孩子均为黑色

- 场景:x 为双重黑色,s 为黑色,s 的左右孩子均为黑色;

- 修复逻辑:

- 将兄弟节点(s)改为红色;

- 令 x = p(将双重黑色上移);

- 继续向上修复。

情况 3:兄弟节点为黑色,左孩子红色,右孩子黑色

- 场景:x 为双重黑色,s 为黑色,s 的左孩子红、右孩子黑;

- 修复逻辑:

- 将 s 的左孩子改为黑色,s 改为红色;

- 对 s 执行右旋;

- 转化为情况 4。

情况 4:兄弟节点为黑色,右孩子为红色

- 场景:x 为双重黑色,s 为黑色,s 的右孩子为红色;

- 修复逻辑:

- 将 s 的颜色改为 p 的颜色;

- 将 p 改为黑色,s 的右孩子改为黑色;

- 对 p 执行左旋;

- 令 x = root(修复完成)。

4.3 修复操作的核心目标

- 消除 "双重黑色" 标记,恢复路径上的黑高平衡;

- 避免出现连续红色节点,维持性质 4;

- 通过最少的旋转和变色操作完成修复,降低时间开销。

五、红黑树与 AVL 树的深度对比

| 特性 | 红黑树 | AVL 树 |

|---|---|---|

| 平衡标准 | 颜色规则 + 黑高平衡 | 左右子树高度差≤1(严格平衡) |

| 旋转次数 | 插入最多 2 次,删除最多 3 次 | 插入最多 2 次,删除可能 O (log n) |

| 空间开销 | 存储颜色(1bit) | 存储平衡因子(通常需 2-4bit) |

| 查找性能 | 平均 O (log n),最坏 O (2log n) | 严格 O (log n)(高度更优) |

| 插入 / 删除性能 | 更优(旋转少) | 较差(严格平衡导致旋转频繁) |

| 适用场景 | 插入删除频繁的场景(如 STL 容器) | 查找频繁的场景(如数据库索引) |

红黑树的工业级优势:在大多数实际场景中,红黑树的综合性能优于 AVL 树。虽然 AVL 树的高度更优,但红黑树的旋转操作更少,维护成本更低,尤其适合插入删除频繁的动态数据场景。

六、红黑树的实际应用场景

- C++ STL 容器:

std::map、std::set、std::multimap等关联容器底层均采用红黑树实现,利用其 O (log n) 的插入、删除和查找性能; - Linux 内核:

- 进程调度:CFS(完全公平调度器)用红黑树管理进程运行队列,快速找到下一个待调度进程;

- 虚拟内存管理:VM_area_struct 结构体用红黑树组织,高效管理内存区域;

- Java 集合框架:

TreeMap、TreeSet底层基于红黑树,提供有序映射和集合功能; - 数据库:部分数据库(如 MongoDB)的索引结构采用红黑树,平衡查询和更新性能;

- 编译器实现:语法分析阶段的符号表常用红黑树存储变量和函数信息,支持快速查找和插入。