C5.3:发射极偏置和LED驱动电路

前文学过了基极偏置,知道了基极偏置取决于基极电阻和集电极电阻,通过基极电阻来控制基极电流,进而控制集电极电流,通过集电极电流和集电极电阻,进而控制了VCE的值,实现了明确的Q点计算。

现在学习发射极偏置,这种电路可以让Q点十分稳定,Q点在负载线几乎不受电流增益所影响,根据名字就知道,这是发射极上有电阻的意思,即发射极的电流控制来实现的电路,基极和地之间电压是VBB,而发射极电压是VBB-VBE,VBE很明显就是发射结的导通电压,也就是势垒电压,所以当VBB大于20倍的VBE,理想化近似才可以准确,不然就采用二阶近似,不然误差会超过百分之五。

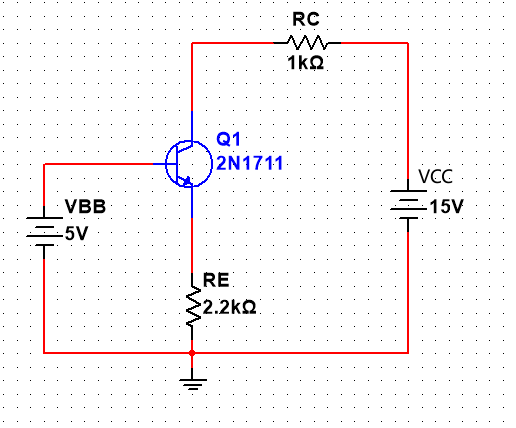

这就是发射极偏置的基本电路,经过前文这么多次的学习三极管,我们知道了Q点对于三极管的重要性,所以学习新的三极管电路,首先就是观察Q点。

根据上面的20倍经验法则,上图基极电压是5V,不满足20倍,所以采用二阶近似,二阶近似下三极管的发射结压降是0.7V,所以VE = VBB - VBE = 5V - 0.7V = 4.3V

该电压加载在发射极电阻上,所以根据欧姆定律,就可以算出发射极电流:IE = 4.3V / 2.2K = 1.95mA,得到了发射极电流,根据近似,可以得到集电极电流也等效为1.95mA,进而可以求得VC的值,即VCC在RC的压降,即VC = 13.1V - 1.95mA*1K = 13.1V,也就是集电极到地的电压为13.1V,所以VCE = 13.1V - 4.3V = 8.8V,即集电极到发射极的电压为8.8V,所以得到了Q点,IC=1.95mA,VCE = 8.8V的结果,并且得到了发射极偏置的Q点公式,即VCE = VC - VE,进而画出负载线。

经过上述计算,可以对比之前的基极偏置电路,会发现这里面的计算没有涉及到电流增益β,也就是Q点对电流增益的变化不敏感,因为该电路让基极电流转移到了发射极电流,迫使基极到地的电压等于基极电源电压,而经过发射结的导通压降后的电压加在发射极电阻上,产生固定的发射极电流,又因为三极管特性,所以集电极电流近似等效于发射极电流,因此电流增益几乎影响不到该电路,因为该电路直接控制发射极电流来控制集电极电流,而不是基极偏置电路的那样,需要控制基极电流和电流增益β,两个参数。

不管什么条件下,电流关系总是满足: IE = IC + IB,也可以写成 IE = IC + IC / βdc

根据该方程求解集电极电流,得: IC = (βdc / (βdc + 1))*IE

IE前面相乘的系数叫做修正系数,它表明IC与IE是不同的,当电流增益为100时,修正系数为:

βdc / (βdc + 1) = 100 / (100 + 1) = 0.99,也就是说集电极电流为发射极电流的99%,所以如果忽略修正系数,则可以认为集电极电流等于发射极电流,导致的误差仅仅为1%。

发射极偏置电路里,IC和VCE不受β值影响,所以也称该电路为“与β不相关”的。

学过了基极偏置,发射极偏置也就大同小异,所以接下来直接讲LED驱动部分,通过对比来更清楚的明白发射极偏置和基极偏置的不同(饱和状态和截止状态来回切换的电路一般是基极偏置,工作在有源区的一般是发射极偏置)。

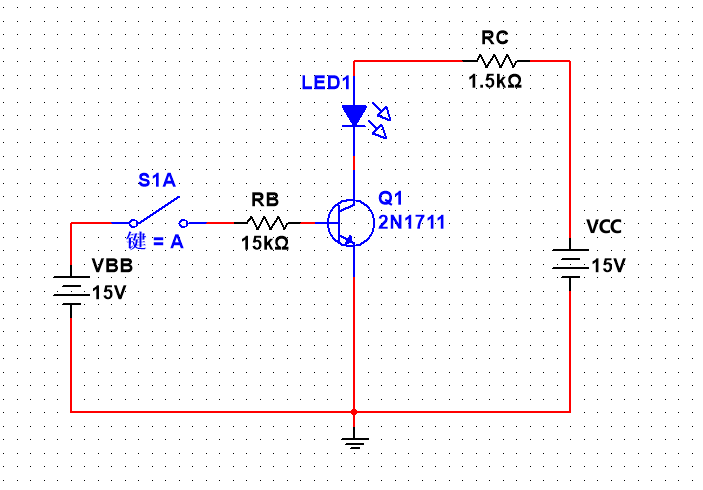

先讨论基极偏置下的LED驱动电路,当基极电流为0的时候,晶体管截止,开关闭合的时候,晶体管进入深度饱和状态(10倍经验法则,看前文C5.2),VCE近乎为零,所以等效为集电极-发射极短路,此时集电极电源电压15V加在1.5k电阻RC和LED上,如果此时忽略LED压降,集电极电流的理想值应该为10mA,但是如果LED压降为2V,则只有13V电压加在1.5k电阻上,所以集电极电流变为了8.67mA,这个电路因为工作在深度饱和状态,所以电流增益并不重要,所以是很好的LED驱动电路,如果要改变LED电流,改变集电极电阻或集电极电源电压即可。

为什么深度饱和状态下,电流增益并不重要?

答:因为深度饱和下,集电极近乎无法收集任何基极的自由电子,所以基极的自由电子再多(发射极电流再多,即电流增益),也无法让集电极电流增加。

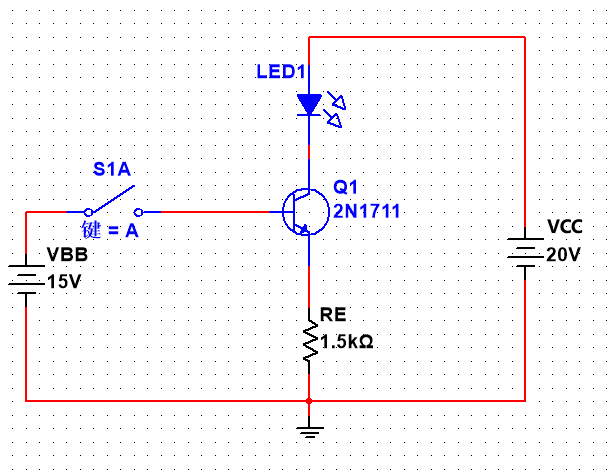

发射极偏置下的LED驱动电路则完全不同,当发射极电流为0的时候,晶体管截止,当开关闭合,晶体管进入有源区(基极电压直接导通了发射结,并且形成集电结反偏(二极管导通后压降稳定在2V假设,所以18V在集电极,15V在基极)),理想情况下,发射极电压为15V,电流为10mA,此时LED压降多少对电流没有任何影响,因为发射极电流是根据发射极电阻RE和基极电压决定的,这两项不受LED压降所影响,而且该电路不需要集电极电阻就可以实现。

那为什么常见的三极管驱动LED电路里,都是基极偏置,而非发射极偏置呢?

答:发射极偏置的电流控制机制使其难以进入饱和区(因为基极偏置下,发射极是接地,所以自由电子都在基极积攒,有了集电极双向载流子的机会,而稳定的发射极电流则没有机会),且在有源区工作时,VCE远高于饱和压降(如5V vs. 0.2V),导通功耗 P=IC*VCE,可能高出数十倍,不适用功率开关场景。

NPN开关电路:基极需正电压驱动(如单片机高电平),与数字逻辑兼容,而发射极偏置需稳定基极电压 VB以控制 IE,而开关信号多为脉冲,易造成工作点漂移。

并且由于发射极电阻,引入了负反馈,所以会降低带宽、增加了开关延迟(发射极电阻阻碍电荷注入,导通需快速向基极注入电荷形成 IB,发射极电阻RE增大发射极回路阻抗,减缓了基极电荷积累速度,所以RE延缓导通时的电荷积累与截止时的电流释放,且阻碍深度饱和,导致状态切换缓慢),无法满足高速需求。

带宽是什么?

答:指电路能处理的信号频率范围,例如,音频放大器若带宽为20kHz,意味着它能放大从20Hz到20kHz的声音(人耳范围),超过此频率的信号会被衰减或扭曲,如同水管口径——口径越大(带宽越宽),能同时通过的高低水流(频率)范围越广;窄水管(窄带宽)只能通过平缓水流(低频),激烈水流(高频)会被阻挡。

什么是寄生电容?

答:寄生电容不是故意设计的电容器,而是导体之间因物理结构自然形成的电场耦合,就像两个靠近的金属片(如PCB走线、芯片引脚)之间会偷偷储存电荷,即使它们没有直接连接,这种电容无处不在:导线之间、元件引脚间、芯片内部布线间,甚至元件与接地平面之间都会产生。

在三极管和二极管来看,寄生电容分为两种,一种是当PN结加反向偏压时,耗尽层(空间电荷区)变宽,存储电荷量随电压变化而改变,等效为电容,第二种是PN结正向偏置时,非平衡少子在扩散区累积形成的电容效应。

寄生电容带来的影响有哪些?

答:1.当高速信号通过存在寄生电容的路径(如过孔、测试点)时,电容会像“小电池”一样先充电再放电,充电瞬间会“吸走”部分电流,导致信号电压短暂下跌(称为“下冲”);放电时又释放电荷,干扰后续信号,结果就是信号波形出现凹陷或振铃(振荡)

2.电容充放电需要时间,相当于给信号“踩刹车”,例如芯片引脚间的寄生电容会延缓信号从低到高的跳变速度,导致数字信号反应变慢。

3.充放电过程本质是电能与电场能的反复转换,部分能量会以热量形式耗散,降低系统效率

典型的案例就是米勒效应:在三极管或MOS管中,输入-输出端之间的寄生电容会被放大,当输出端电压快速变化时,通过该电容的位移电流会反馈到输入端,干扰控制信号,这就像“回声效应”——输出动作越大,对输入的干扰越强,导致开关延迟甚至误触发。

米勒效应的物理本质是是什么?

答:米勒效应是指结电容在开关瞬态过程中产生的电荷存储与释放现象,就是寄生电容影响的一种定义,所以发射极偏置的电路情况下,发射极电流影响集电极电流,进而影响VCE,所以寄生电容的存在,除了本身集电结的寄生电容阻碍了集电极瞬间收集电子,再加上发射结的寄生电容和发射极电阻,阻碍了发射极瞬间注入基极电子,进而延缓了VCE的增加,也就延缓了开关LED的速度,而基极偏置的电路则少了发射极寄生电容和发射极电阻的阻碍,自然导通速度就快了很多。

注:以上仅个人观点,如有错误,恳请批评指正