深入浅出JVM:Java虚拟机的探秘之旅

深入浅出JVM:Java虚拟机的探秘之旅

一、JVM 初相识:揭开神秘面纱

在 Java 的世界里,JVM(Java Virtual Machine,Java 虚拟机)就像是一个神秘的幕后大 boss,掌控着 Java 程序运行的方方面面。你可以把 JVM 想象成一个超级智能的虚拟计算机,它虽然没有真实的硬件,却能像真正的计算机一样执行各种任务。如果把 Java 程序比作一场精彩的演出,那么 JVM 就是那个提供舞台、道具,安排演员出场顺序,并且在演出结束后打扫舞台的全能舞台管理员。

JVM 在 Java 体系中处于核心地位,它是 Java 程序能够 “一次编写,到处运行” 的关键所在。Java 程序被编译成字节码(.class 文件)后,就可以在任何安装了 JVM 的平台上运行,这就好比你写了一个剧本(Java 程序),只要有合适的舞台(JVM),不管是在百老汇还是在小镇的社区剧场,都能上演。JVM 就像是一个万能翻译,把 Java 程序这个 “通用语言” 翻译成不同平台能听懂的 “本地语言”,让 Java 程序可以跨越操作系统和硬件的差异,实现跨平台运行。

为了让大家更好地理解 JVM,我们来打个有趣的比方。假设你要开一家咖啡店,Java 程序就是你制作咖啡的配方和流程,而 JVM 就是你的咖啡店。你的配方(Java 程序)写好后,不管你是在繁华的商业街开店(在 Windows 系统上运行),还是在宁静的校园附近开店(在 Linux 系统上运行),只要你的咖啡店(JVM)能正常运作,就能按照配方制作出美味的咖啡(Java 程序能正常运行)。JVM 负责管理店里的一切资源,比如咖啡豆(内存)的存储和分配,员工(线程)的工作安排,以及制作咖啡(执行程序指令)的具体流程。

JVM 的主要功能包括加载字节码文件、执行字节码指令、管理内存、进行垃圾回收、提供安全保障以及性能优化等。就像咖啡店要保证咖啡豆的新鲜(合理管理内存),及时清理用过的咖啡杯(进行垃圾回收),确保顾客的安全(提供安全保障),并且不断优化制作咖啡的流程以提高效率(进行性能优化)一样,JVM 的这些功能对于 Java 程序的稳定运行和高效执行至关重要。

在接下来的内容中,我们将深入 JVM 的内部,一探究竟,看看这个神秘的幕后大 boss 究竟是如何工作的。

二、JVM 与 Java 的不解之缘

Java 语言之所以能在众多编程语言中脱颖而出,JVM 可谓是功不可没。JVM 就像是 Java 语言的超级 “护花使者”,为 Java 程序提供了一个统一的运行环境,让 Java 程序能够无惧操作系统和硬件的差异,实现 “一次编译,到处运行” 的神奇之旅。

想象一下,你写了一个 Java 程序,就像你精心制作了一份美味的蛋糕配方。这个配方(Java 程序)是用 Java 语言这种 “通用语言” 写的,而 JVM 就像是一个万能的蛋糕烘焙机,不管你把这个烘焙机放在 Windows 系统这个 “厨房” 里,还是放在 Linux 系统这个 “厨房” 里,它都能按照你的配方(Java 程序),用同样的方式烘焙出美味的蛋糕(让 Java 程序正常运行)。这就是 JVM 对 Java “一次编译,到处运行” 特性的强大支持。

具体来说,当我们编写好 Java 源代码(.java 文件)后,会通过 Java 编译器(javac)将其编译成字节码文件(.class 文件)。这个字节码文件就像是一份神秘的 “魔法指令集”,它不依赖于任何特定的操作系统和硬件平台,是一种平台无关的中间代码。而 JVM 的任务就是加载这些字节码文件,并将字节码指令翻译成对应平台的本地机器指令,然后执行这些指令,让 Java 程序在不同的平台上都能顺利运行。

比如,我们来看下面这个简单的 Java 程序:

public class HelloJVM {public static void main(String[] args) {System.out.println("Hello, JVM! I'm running on " + System.getProperty("os.name"));}

}

我们使用javac命令将其编译成字节码文件HelloJVM.class,然后可以在不同的操作系统上运行这个字节码文件。不管是在 Windows 系统上,还是在 Linux 系统上,只要安装了对应的 JVM,执行java HelloJVM命令,都能看到类似下面的输出:

Hello, JVM! I'm running on Windows 10

或者

Hello, JVM! I'm running on Linux

这就是 JVM 的神奇之处,它让同一份 Java 字节码文件可以在不同的操作系统上运行,实现了真正的跨平台。这种跨平台特性给 Java 开发者带来了极大的便利,开发者只需要关注业务逻辑的实现,而无需为不同平台的兼容性问题烦恼。同时,对于企业来说,也大大降低了软件的开发、部署和维护成本,使 Java 应用能够更广泛地覆盖不同的用户群体和部署环境。

除了实现跨平台运行,JVM 还为 Java 程序提供了许多其他重要的功能和特性,如内存管理、垃圾回收、多线程支持等。这些功能就像是 JVM 这个超级 “护花使者” 为 Java 程序精心准备的一系列 “保镖技能”,确保 Java 程序在运行过程中的稳定性、高效性和安全性。在接下来的内容中,我们将深入探讨 JVM 的这些核心功能和特性,看看 JVM 是如何在幕后默默支持 Java 程序的运行的。

三、JVM 的内部结构大揭秘

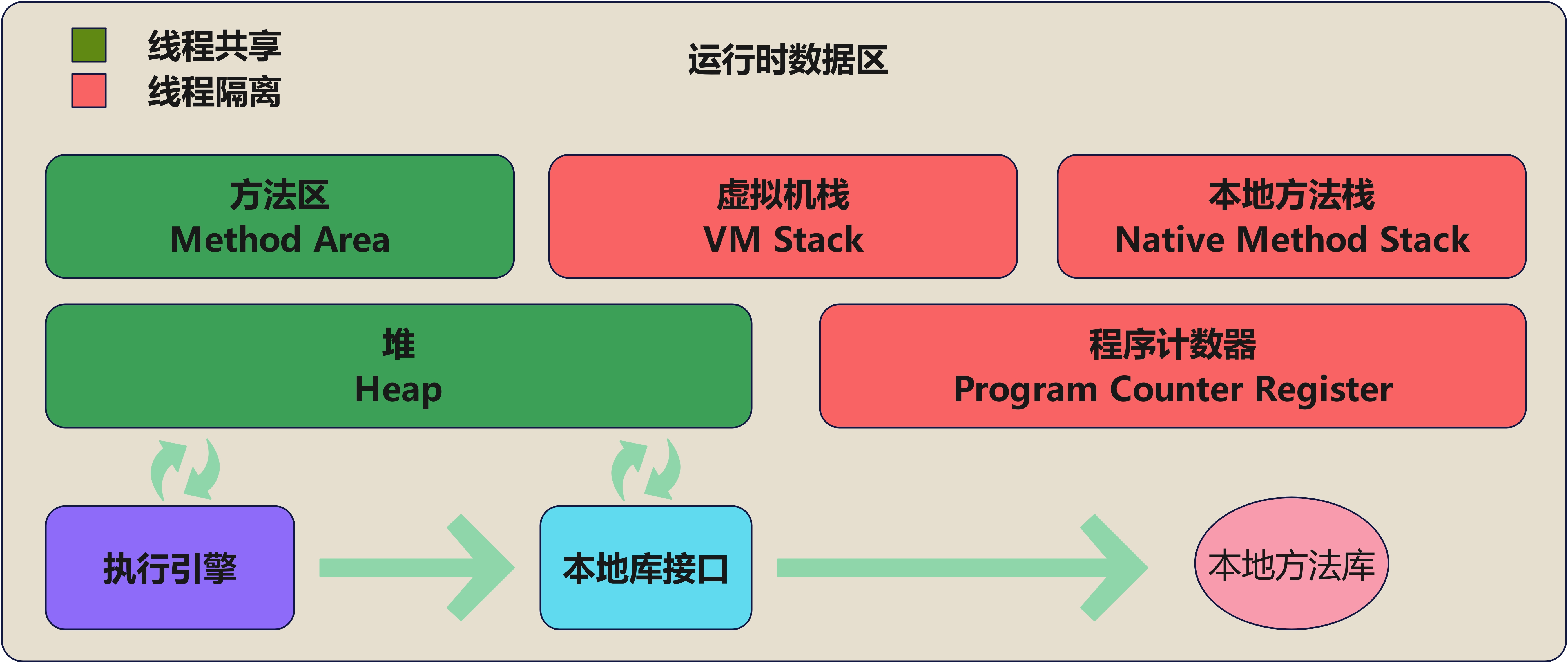

(一)运行时数据区:数据的奇幻漂流

JVM 的运行时数据区就像是一个大型的物流中心,里面有不同的仓库,每个仓库都有着独特的作用,用来存放不同类型的 “货物”(数据)。当 Java 程序运行起来,数据就在这些区域中进行着一场奇妙的 “漂流之旅”。接下来,让我们一起走进这个物流中心,看看各个仓库都藏着什么秘密。

-

程序计数器:程序计数器可以看作是一个超级精准的导航仪,它记录着当前线程正在执行的字节码指令的地址。在 Java 这个多线程的世界里,每个线程都有自己专属的程序计数器。就好比每个快递员都有自己的送货路线图,这样当 CPU 在不同线程之间切换时,每个线程都能准确地知道自己下一步该执行什么指令,不会迷失方向。例如,当线程 A 执行到某条字节码指令时,突然被 CPU 调度去执行线程 B,等线程 B 执行完后,线程 A 可以根据自己的程序计数器,接着之前的指令继续执行,就像快递员 A 被临时叫去做别的事,回来后还能按照路线图继续送货一样。而且,程序计数器占用的内存空间非常小,就像一个小小的便签本,却发挥着大大的作用,它是线程私有的,并且在 Java 虚拟机规范中,程序计数器不会出现内存溢出(OOM)的情况,非常稳定可靠。

-

虚拟机栈:虚拟机栈是线程私有的,它的生命周期和线程同生共死。我们可以把它想象成一个巨大的书架,每个方法在执行时都会在这个书架上创建一个 “格子”,这个格子就是栈帧。栈帧里存放着局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等重要信息,就像每个格子里都放着与这个方法相关的各种 “文件”。当方法被调用时,对应的栈帧就会被 “推” 到书架上(入栈),当方法执行完成,栈帧就会从书架上 “取下来”(出栈)。比如,我们有一个方法

calculateSum,它里面定义了一些局部变量,当这个方法被调用时,就会在虚拟机栈上创建一个栈帧,把局部变量等信息存放在这个栈帧里,等方法执行完返回结果后,这个栈帧就会被移除。局部变量表中存放着各种基本数据类型和对象引用,就像格子里放着不同类型的文件资料;操作数栈则像是一个临时的工作区,用于字节码指令的操作变量计算,比如执行加法运算时,会把操作数压入操作数栈进行计算。如果线程请求的栈深度大于虚拟机所允许的深度,就好比书架的格子不够用了,会抛出StackOverflowError异常;如果虚拟机栈容量可以动态扩展,当栈扩展时无法申请到足够的内存,就像想增加书架的格子但没有足够空间,会抛出OutOfMemoryError异常。不过,HotSpot 虚拟机的栈容量是不能动态扩展的哦。 -

本地方法栈:本地方法栈和虚拟机栈的作用很相似,它主要是为虚拟机运行本地(Native)方法服务的。当 Java 程序调用本地 C 或 C++ 代码时,就会用到本地方法栈。可以把它想象成一个专门存放 “特殊货物”(本地方法相关信息)的仓库。比如,

Object类的wait方法就是一个本地方法,当线程调用这个方法时,就会在本地方法栈中保存相关的信息。和虚拟机栈一样,本地方法栈也会在栈深度溢出或栈扩展失败时,分别抛出StackOverflowError和OutOfMemoryError异常。 -

堆:堆是 Java 中几乎所有对象实例和数组对象的 “栖息地”,它就像是一个巨大的超级仓库,所有的对象都在这里安家落户。Java 堆是所有线程共享的区域,并且内置了强大的 “自动内存管理系统”,也就是我们常说的垃圾搜集器(GC)。这就好比仓库里有一个勤劳的清洁工,会自动清理那些不再使用的 “货物”(对象),释放内存空间。现在的垃圾收集器基本采用分代收集算法,所以 Java 堆还可以细分为 “新生代” 和 “老年代”。新生代就像是仓库的一个 “新货物存放区”,大多数新创建的对象都会先放在这里,它又可以进一步细分为 Eden 空间、From Survivor 空间和 To Survivor 空间,一般 Eden 空间占 80%,Survivor 各空间各占 10%。老年代则像是仓库的 “长期货物存放区”,存放着那些经过多次垃圾回收还存活下来的对象。当对象在 Eden 区创建后,如果经过一次垃圾回收还存活,并且能被 Survivor 区容纳,就会被复制到 Survivor 区,年龄加 1,当年龄达到一定值(默认 15),就会被转移到老年代。如果 Java 堆中没有足够的内存完成实例分配,并且堆也无法再扩展时,就像仓库满了又不能扩建,Java 虚拟机将会抛出

OutOfMemoryError异常。不过,从分配内存的角度看,所有线程共享的 Java 堆中可以划分出多个线程私有的分配缓冲区(TLAB),这就像是仓库里为每个快递员划分了一个小的专属区域,用来提升对象分配效率。 -

方法区:方法区是一个共享的区域,所有线程都可以访问它,它就像是一个知识宝库,主要存放着类信息、常量、静态变量和即时编译器编译后的代码缓存等重要知识。在 JVM 启动的时候,方法区就被创建为固定大小或可动态扩容的区域。可以把它想象成一个图书馆,里面存放着各种类的 “书籍”(类信息)、常量的 “珍贵典籍”、静态变量的 “常用手册” 以及编译后的代码缓存的 “速查资料”。在 HotSpot 虚拟机中,JDK1.7 及以前,方法区是用永久代来实现的,但是永久代容易遇到内存溢出的问题,就像图书馆的书架空间有限,书太多就放不下了。JDK1.7 已经把原本放在永久代的字符串常量池、静态变量等移出,JDK1.8 则完全放弃了永久代的概念,由在本地内存中实现的元空间代替,把 JDK1.7 中永久代还剩余的内容(主要是类型信息)全移到元数据空间里,这就像是给图书馆换了一个更大、更灵活的书架,不用担心书放不下了。方法区的垃圾回收主要包含废弃的常量和不再使用的类,就像图书馆会定期清理那些没人借阅的书籍和过时的资料一样。 运行时常量池是方法区的一部分,用于存放编译期生成的各种字面量和符号引用,这部分内容将在类加载后存放到方法区的运行时常量池中,运行期间也可以将新的常量放入池中,比如

String类的intern()方法,就像是可以往图书馆的某个书架上添加新的珍贵典籍。

(二)类加载器:代码的搬运工

在 Java 世界里,类加载器就像是一群勤劳的搬运工,它们负责将我们编写的 Java 类(.class 文件)从磁盘或者网络等地方搬运到 JVM 的运行时数据区中,让这些类能够被 JVM 识别和使用,就像把货物从仓库搬运到超市的货架上,供顾客挑选购买。不同的类加载器有着不同的职责和分工,它们相互协作,共同完成类的加载任务。接下来,让我们认识一下这些辛勤的 “搬运工”。

-

启动类加载器(Bootstrap ClassLoader):启动类加载器是最顶层的类加载器,它就像是一个超级大 boss,负责加载 JVM 核心类库,比如

rt.jar中的类。这些核心类库就像是超市里的基础生活用品,是 JVM 运行必不可少的。启动类加载器是用 C++ 编写的,它嵌套在 Java 虚拟机内核里面,在 JVM 启动的时候就已经启动了,非常神秘,我们在 Java 代码中无法直接获取到它的引用,就像超市的大 boss 一般不轻易露面,所以当我们调用System.class.getClassLoader()时,结果为null,这并不表示System类没有类加载器,而是它的加载器是启动类加载器,由于它不是 Java 类,所以获取它的引用会返回null。 -

扩展类加载器(Extension ClassLoader):扩展类加载器是启动类加载器的 “得力助手”,它负责加载

jre/lib/ext目录中的类库,这些类库就像是超市里的一些特色商品,对 JVM 的功能进行了扩展。它是由 Java 语言实现的,我们可以通过ClassLoader.getSystemClassLoader().getParent()来获取到它的引用,就像可以通过一定的渠道联系到超市大 boss 的得力助手一样。 -

应用程序类加载器(Application ClassLoader):应用程序类加载器是我们平时最常用的类加载器,它负责加载

classpath下的类库,也就是我们自己编写的 Java 类和第三方库,就像超市里顾客经常购买的各种商品。它是ClassLoader.getSystemClassLoader()返回的类加载器,是我们开发 Java 应用时的主要 “搬运工”,我们编写的HelloWorld类就是由它来加载的。 -

用户自定义加载器:除了上述三种默认的类加载器,我们还可以根据自己的需求编写用户自定义加载器。这就像是超市里的一些特殊商品,需要特定的搬运方式和渠道,用户自定义加载器可以满足我们在一些特殊场景下的类加载需求,比如实现类的热部署、实现类的加密加载等。用户自定义加载器需要继承

ClassLoader这个抽象类,并重写相关方法来实现自定义的类加载逻辑。

这些类加载器之间遵循着一种名为双亲委派模型的工作机制,就像是一个严格的工作流程。当一个类加载器收到加载类的请求时,它首先会把这个请求委托给它的父类加载器去尝试加载,只有在父类加载器无法加载时,才由自己来加载。例如,当应用程序类加载器收到加载一个类的请求时,它会先把请求委托给扩展类加载器,扩展类加载器又会委托给启动类加载器。如果启动类加载器能找到并加载这个类,就直接返回;如果启动类加载器找不到,扩展类加载器就会尝试自己加载;如果扩展类加载器也找不到,才轮到应用程序类加载器加载。如果所有的类加载器都无法加载这个类,就会抛出ClassNotFoundException异常。双亲委派模型有很多优点,它可以避免类的重复加载,就像超市里不会重复搬运同一种商品,节省了资源;还可以防止用户自定义的类覆盖核心类库中的类,保证了系统的安全性,就像超市里不会出现假冒伪劣的基础生活用品。

(三)执行引擎:代码的执行者

执行引擎是 JVM 的核心组件之一,它就像是一个超级能干的 “代码执行者”,负责将字节码指令转换为底层操作系统可执行的机器指令,让 Java 程序真正地运行起来,就像工厂里的工人按照设计图把原材料加工成产品。它的工作过程就像是一场精彩的魔术表演,把看似神秘的字节码指令变成了计算机能够理解和执行的机器指令。

-

解释器:在 JVM 的早期,解释器是执行字节码的主要方式。它就像是一个逐字逐句翻译的翻译官,当 Java 虚拟机启动时,解释器会根据预定义的规范对字节码采用逐行解释的方法执行,将每条字节码文件中的内容 “翻译” 为对应平台的本地机器指令执行。比如,字节码中有一条指令是

iadd,表示两个整数相加,解释器就会把这条指令翻译成对应平台的机器指令来完成加法操作。解释器的优点是启动快,因为它不需要编译预处理,直接就可以开始工作,就像一个可以随时开始翻译的翻译官,适合快速响应的场景,比如程序启动初期或者执行频率较低的代码段。但是它的效率比较低,因为每次执行字节码都需要逐行解释,就像逐字逐句翻译文章一样,会有很多重复的翻译开销,长期运行性能较差。 -

即时编译器(JIT 编译器):为了解决解释器效率低的问题,JVM 引入了即时编译器。它就像是一个聪明的优化大师,会监控代码的执行频率,把那些被频繁执行的方法或者代码块,也就是所谓的 “热点代码”,编译成与本地平台相关的机器码,并进行各种层次的优化,以提高执行效率。比如,有一个循环计算的方法,每次循环都会执行很多次相同的计算操作,即时编译器就会把这个方法编译成本地机器码,并且对其中的计算操作进行优化,比如减少不必要的内存访问、合并一些计算步骤等。即时编译器在编译时还会采用分层优化的策略,C1 编译器(Client 模式)会快速编译,进行一些基础的优化,比如方法内联、去虚拟化等,就像一个快速完成初步加工的工人;C2 编译器(Server 模式)则会进行深度优化,支持逃逸分析、锁消除等复杂策略,适用于服务端高负载场景,就像一个对产品进行精细打磨的高级工匠。热点探测机制是即时编译器工作的关键,它通过方法调用计数器统计方法被调用的次数,当超过阈值时就触发编译;通过回边计数器监控循环体执行次数,触发栈上替换(OSR)优化循环代码。

在实际运行中,JVM 采用混合模式(-Xmixed),就像是一个灵活的管理者,会根据不同的情况选择合适的执行方式。在启动阶段,优先使用解释器快速执行,减少初始延迟,就像工厂在刚开始生产时,先采用简单快速的方式启动生产;在运行阶段,JIT 逐步编译热点代码,结合分层编译策略(C1 + C2)平衡编译速度与优化深度,就像在生产过程中,对一些关键的生产环节进行优化改进;并且会根据代码执行频率动态调整模式,最大化整体性能,就像根据生产情况灵活调整生产方式,以达到最高的生产效率。

(四)本地方法接口:与本地代码的桥梁

本地方法接口就像是一座连接 Java 世界和本地代码世界的桥梁,它允许 Java 代码调用本地 C 或 C++ 代码,让 Java 程序能够利用其他语言的强大功能,就像一个跨国公司可以利用不同国家的优势资源来发展业务。通过本地方法接口,Java 程序可以与 Java 环境外的系统进行交互,比如与操作系统交互、与硬件设备交互等。

当我们在 Java 类中定义一个本地方法时,会使用native关键字,这就像是在 Java 代码中竖起了一块 “通往本地代码” 的指示牌。例如:

public class MyNativeClass {public native void myNativeMethod();

}

这个myNativeMethod方法就是一个本地方法,它没有实现体,因为它的实现是由非 Java 语言在外面实现的。接下来,我们需要使用System.loadLibrary或System.load方法来加载包含本地方法实现的共享库(在 Windows 上通常是 DLL 文件,在 Linux 和 Mac OS X 上是.so 文件),这就像是打开通往本地代码世界的大门,这个调用通常放在静态初始化块中:

static {System.loadLibrary("MyNativeLib");

}

然后,我们可以使用javac编译器编译含有本地方法的 Java 源文件,再通过javah工具(对于旧版本的 JDK)或者javac -h命令(从 JDK 8 开始推荐的方式)根据 Java 类生成对应的 C/C++ 头文件,这个头文件就像是一份沟通 Java 和本地代码的 “协议”,包含了所有本地方法的原型,以便在 C/C++ 代码中实现。在 C 或 C++ 中实现由头文件定义的方法时,需要遵循 JNI 提供的函数签名格式,并且可能需要使用 JNI 函数来操作 Java 对象或调用 Java 方法,就像按照 “协议” 的要求来进行工作。编译并创建共享库后,当 Java 程序运行时,就可以自动链接到相应的共享库,并调用其中的本地方法了。

本地方法接口的应用场景非常广泛。比如,当 Java 程序需要与操作系统的底层功能进行交互时,就可以通过本地方法接口调用操作系统提供的 API,就像跨国公司与当地政府部门进行沟通合作;在一些对性能要求极高的场景下,我们可以将关键代码用 C 或 C++ 实现,然后通过本地方法接口在 Java 程序中调用,利用 C 和 C++ 的高效性能来提升整体性能,就像利用不同国家的优势技术来提高产品质量。不过,使用本地方法接口也意味着引入了额外的复杂性和潜在的错误来源,需要我们谨慎使用,就像跨国合作需要注意各种文化差异和法律问题一样。

四、JVM 内存管理:内存的魔法世界

(一)堆内存:对象的栖息地

堆内存是 JVM 中最核心的内存区域之一,它就像是一个超级大的魔法仓库,所有的 Java 对象实例和数组对象都在这里安家落户。可以说,堆内存是 Java 程序运行时的 “对象王国”,里面住着各种各样的对象居民。

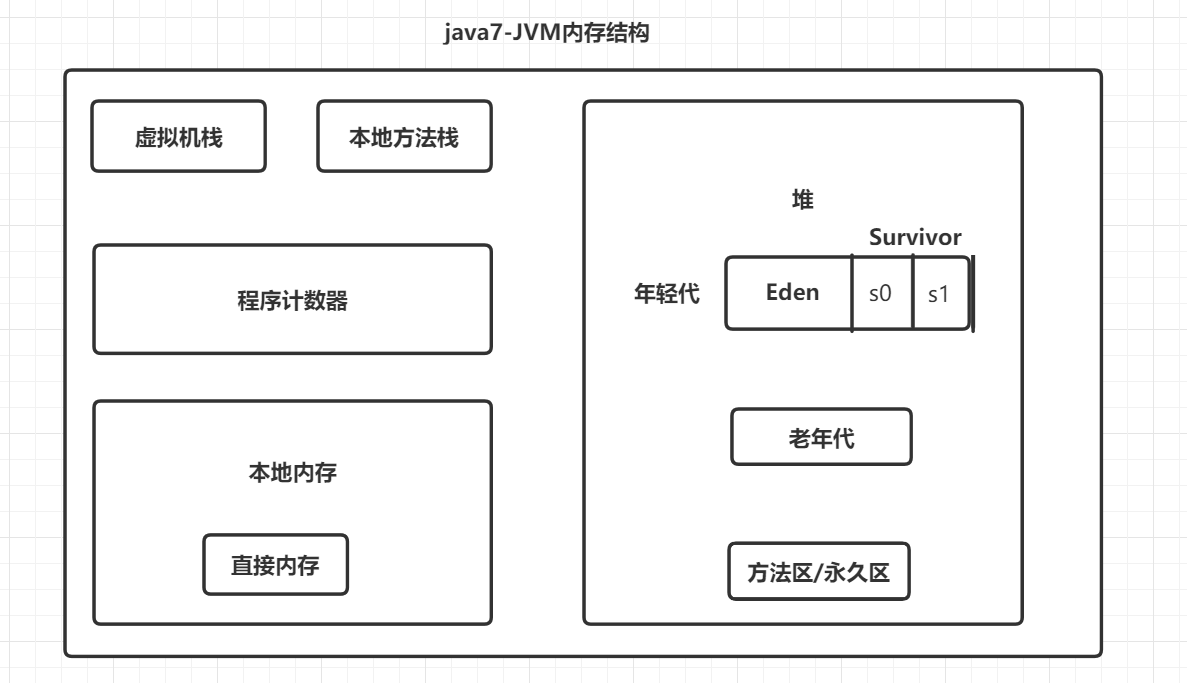

堆内存被划分为新生代和老年代两个主要区域,这种划分就像是把仓库分成了新城区和老城区。新生代是新对象诞生的地方,就像城市的新开发区,充满了活力和新鲜感;老年代则是存放那些生命周期较长、经历了多次垃圾回收仍然存活的对象,就像城市的老街区,有着深厚的历史和沉淀。

新生代又进一步细分为伊甸园区(Eden Space)、幸存者 0 区(Survivor 0 Space,也叫 From Survivor)和幸存者 1 区(Survivor 1 Space,也叫 To Survivor),它们之间的比例通常是 8:1:1 。这就好比新城区里又划分出了不同的功能区域,伊甸园区是主要的新建住宅区,大部分新创建的对象都会首先分配到这里;幸存者区则像是临时的过渡区,用于存放经过一次垃圾回收后仍然存活的对象。

当 Java 程序创建一个新对象时,JVM 会优先在伊甸园区为其分配内存空间,就像在新城区的主要住宅区给新居民分配房子。如果伊甸园区的空间不足,就会触发一次 Minor GC(新生代垃圾回收)。在 Minor GC 过程中,JVM 会把伊甸园区和幸存者 0 区中仍然存活的对象复制到幸存者 1 区,并且将这些对象的年龄加 1(对象年龄可以理解为对象经历垃圾回收的次数)。然后,伊甸园区和幸存者 0 区会被清空,就像把旧房子推倒重建,为新对象腾出空间。接着,幸存者 0 区和幸存者 1 区的角色会互换,原来的幸存者 1 区变成下一次垃圾回收时的幸存者 0 区,这就好比两个过渡区轮流使用,保持秩序。

当一个对象在幸存者区中经历了多次垃圾回收(默认 15 次,这个阈值可以通过-XX:MaxTenuringThreshold参数调整)后仍然存活,它就会被晋升到老年代,就像一个人在新城区生活了很长时间,积累了足够的阅历和财富,就搬到老城区享受更稳定的生活。另外,如果一个对象的大小超过了伊甸园区剩余空间的一半,也会直接在老年代分配内存,这就好比一个大型的商业建筑,新城区的小块土地放不下,就直接在老城区找一块更大的地方建造。

老年代的垃圾回收相对较少,因为其中的对象比较稳定。当老年代的空间不足时,会触发 Full GC(全量垃圾回收),Full GC 不仅会清理老年代,还可能会清理新生代和方法区。Full GC 的过程比较耗时,因为它需要遍历整个堆内存,标记出所有存活的对象,然后回收那些不再被引用的对象所占用的内存空间,就像对整个城市进行一次大规模的清理和整顿,需要耗费大量的时间和精力。如果在 Full GC 之后,堆内存仍然无法满足新对象的分配需求,JVM 就会抛出OutOfMemoryError异常,就像城市已经人满为患,再也没有多余的空间容纳新的居民了。

(二)方法区:类信息的宝库

方法区是 JVM 中一个非常重要的内存区域,它就像是一个知识宝库,存储着已被 JVM 加载的类信息、常量、静态变量以及即时编译器编译后的代码缓存等重要知识财富。可以说,方法区是 Java 程序运行时的 “智慧大脑”,为程序的执行提供各种必要的信息支持。

在 JDK 1.7 及以前的版本中,方法区是用永久代(Permanent Generation)来实现的。永久代就像是一个固定大小的仓库,用来存放这些类相关的信息。但是,永久代存在一些问题,比如它的大小在启动时就固定了,很难根据实际需求进行动态调整,而且容易出现内存溢出的问题,就像一个仓库的大小是固定的,当存储的知识越来越多时,就可能会出现空间不足的情况。

从 JDK 1.7 开始,Java 对方法区进行了一些改进,将原本放在永久代的字符串常量池和静态变量等移出,放入了 Java 堆中。这就像是把仓库里的一些常用物品搬到了更方便取用的地方,提高了访问效率。到了 JDK 1.8,Java 彻底放弃了永久代的概念,采用元空间(Metaspace)来代替。元空间使用本地内存,而不是 JVM 堆内存,这就好比把仓库从 JVM 的内部搬到了外部的一个更大、更灵活的空间,它的大小不再受 JVM 堆大小的限制,可以根据实际需要动态扩展,大大降低了内存溢出的风险。

方法区中存储的类信息包括类的结构、字段、方法、接口等描述信息,这些信息就像是一本书的目录和内容,详细记录了类的各种特征和行为。常量则是一些固定不变的值,比如字符串常量、基本数据类型的常量等,它们就像是知识宝库中的珍贵典籍,被所有相关的类共享和引用。静态变量是属于类的变量,而不是属于某个对象实例,它们在类加载时就被分配内存,并且在整个程序运行期间都存在,就像宝库里的一些常用工具,随时可以被类的各个方法使用。即时编译器编译后的代码缓存则是存储了经过即时编译优化后的本地机器码,这些代码可以被快速执行,提高程序的运行效率,就像宝库里的一些高效的工作手册,帮助程序更快地完成任务。

当 JVM 加载一个类时,会将该类的相关信息存储到方法区中。如果方法区无法满足内存分配需求,比如在加载大量类时,元空间耗尽,就会抛出OutOfMemoryError异常,就像知识宝库已经被填满,再也无法容纳新的知识了。另外,方法区中的垃圾回收相对较少,主要是针对废弃的常量和不再使用的类进行回收。判断一个常量是否废弃比较简单,如果常量池中的常量没有被任何地方引用,就可以被回收。而判断一个类是否不再使用则比较复杂,需要满足三个条件:该类的所有实例都已经被回收、加载该类的类加载器已经被回收、该类对应的java.lang.Class对象没有在任何地方被引用。只有同时满足这三个条件,这个类才会被判定为不再使用,可以被回收,就像宝库里的一本书,如果没有人借阅,存放它的书架也被拆除,并且这本书的相关信息也没有被任何地方记录,那么这本书就可以被清理掉。

(三)栈内存:方法的舞台

栈内存主要包括虚拟机栈和本地方法栈,它们就像是一个热闹的舞台,方法的调用和执行就在这个舞台上精彩上演。每一个方法在执行时,都会在栈内存中创建一个栈帧,栈帧就像是舞台上的一个小隔间,里面存放着与该方法相关的各种信息。

虚拟机栈是线程私有的,它的生命周期与线程相同,就像每个演员都有自己专属的更衣室,并且更衣室的存在时间和演员的表演时间是一致的。当一个线程开始执行一个方法时,JVM 会在该线程的虚拟机栈中创建一个栈帧,用于存储局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等重要信息。局部变量表就像是小隔间里的一个小抽屉,用于存放方法中的局部变量,包括基本数据类型和对象引用。操作数栈则像是一个临时的工作台,用于字节码指令的操作数计算,比如在执行加法运算时,会把操作数压入操作数栈进行计算。动态链接是将方法的符号引用转换为直接引用的过程,就像演员在舞台上需要知道自己接下来要和哪个其他演员配合,通过动态链接来确定具体的对象。方法出口则是方法执行完成后返回的位置信息,就像演员表演结束后知道自己该从哪个出口下场。

当方法被调用时,对应的栈帧会被压入虚拟机栈,就像演员上台表演时,会进入自己的小隔间准备;当方法执行完成返回时,栈帧会从虚拟机栈中弹出,就像演员表演结束后,离开自己的小隔间下场。如果线程请求的栈深度大于虚拟机所允许的深度,就好比舞台上的小隔间不够用了,会抛出StackOverflowError异常;如果虚拟机栈容量可以动态扩展,当栈扩展时无法申请到足够的内存,就像想增加舞台上的小隔间数量但没有足够空间,会抛出OutOfMemoryError异常。不过,在 HotSpot 虚拟机中,栈容量是不能动态扩展的。

本地方法栈与虚拟机栈的作用类似,它主要是为虚拟机执行本地(Native)方法服务的,就像舞台上有一些特殊的表演环节,需要借助外部的专业演员(本地方法)来完成。当 Java 程序调用本地 C 或 C++ 代码时,就会用到本地方法栈。在本地方法栈中,也会为每个本地方法创建一个栈帧,用于存储该方法的局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。和虚拟机栈一样,本地方法栈也会在栈深度溢出或栈扩展失败时,分别抛出StackOverflowError和OutOfMemoryError异常。

(四)程序计数器:线程的导航仪

程序计数器是一块非常小的内存区域,但它却起着至关重要的作用,就像一个精准的导航仪,为线程指引着执行的方向。它记录了当前线程正在执行的字节码指令的地址,确保线程在执行过程中不会迷失方向。

在 Java 的多线程世界里,每个线程都有自己独立的程序计数器,这就好比每个驾驶员都有自己的导航仪,各自按照自己的路线行驶。当 CPU 在不同线程之间进行切换时,每个线程都可以根据自己的程序计数器,准确地知道自己下一步该执行什么指令,从而保证线程的执行不会混乱。例如,当线程 A 正在执行一段代码时,突然被 CPU 调度去执行线程 B,等线程 B 执行完后,线程 A 可以根据自己的程序计数器,接着之前的指令继续执行,就像驾驶员 A 中途被打断去做别的事情,回来后还能按照导航仪的指示继续行驶原来的路线。

程序计数器是线程私有的,这意味着不同线程的程序计数器是相互独立的,互不干扰。而且,在 Java 虚拟机规范中,程序计数器是唯一一个不会出现内存溢出(OOM)情况的内存区域,它就像一个非常稳定可靠的导航仪,始终能正常工作,为线程的执行提供准确的指引。这是因为程序计数器的大小是固定的,并且它只需要记录当前线程执行的字节码指令地址,不需要存储大量的数据,所以不会出现内存不足的问题。无论是在单线程环境还是多线程环境下,程序计数器都默默地发挥着它的导航作用,保证 Java 程序的各个线程能够有条不紊地执行。

五、垃圾回收机制:内存的清洁卫士

(一)什么是垃圾回收

在 Java 的世界里,垃圾回收(Garbage Collection,简称 GC)就像是一个勤劳的清洁卫士,默默守护着内存的整洁和高效。当一个对象不再被任何引用指向时,它就成为了 “垃圾”,占据着宝贵的内存空间,却无法再为程序的运行发挥作用。垃圾回收机制的主要任务,就是自动检测这些垃圾对象,并回收它们所占用的内存空间,以便后续程序可以重新使用这些内存,就像清洁工人清理掉房间里不再使用的物品,为新物品腾出空间。

在 C++ 等编程语言中,内存管理是程序员的一项重要职责,需要手动分配和释放内存。比如,使用new关键字分配内存后,必须记得使用delete关键字释放内存,否则就会出现内存泄漏的问题,就像你借了图书馆的书却不归还,导致图书馆的资源越来越少。而 Java 引入了垃圾回收机制,大大简化了内存管理的工作。Java 程序员不需要显式地释放内存,垃圾回收器会自动识别不再使用的对象并回收它们的内存,这让程序员可以更专注于业务逻辑的实现,而不用担心内存管理的复杂性和潜在的错误,就像有了一个贴心的助手,帮你处理繁琐的事务。

垃圾回收机制不仅提高了开发效率,还增强了程序的稳定性和安全性。它可以有效地避免内存泄漏和悬空指针等问题,这些问题在手动内存管理的语言中是非常常见且难以调试的。例如,在 C++ 中,如果不小心将指向某个内存区域的指针弄丢了,就无法再释放该内存,导致内存泄漏;或者在释放内存后继续使用指针,就会出现悬空指针的错误。而在 Java 中,这些问题都由垃圾回收机制自动解决,大大降低了程序出现错误的风险。

(二)如何判断对象可回收

在垃圾回收的过程中,首先要解决的问题就是如何判断一个对象是否可以被回收。Java 中主要使用两种方法来判断对象是否可回收:引用计数法和可达性分析法。

引用计数法:引用计数法是一种比较简单直观的方法。它为每个对象添加一个引用计数器,每当有一个地方引用它时,计数器值就加 1;当引用失效时,计数器值就减 1。任何时刻计数器为 0 的对象就是不可能再被使用的,即可以被回收。例如:

Object obj1 = new Object(); // obj1的引用计数器为1

Object obj2 = obj1; // obj1的引用计数器变为2

obj1 = null; // obj1的引用计数器减为1

obj2 = null; // obj1的引用计数器变为0,此时obj1可以被回收

引用计数法的优点是实现简单,判定效率高,在大部分情况下它都是一个不错的算法。然而,它存在一个致命的缺点,就是很难解决对象之间相互循环引用的问题。比如下面这个例子:

public class ReferenceCountingTest {public Object instance = null;public static void main(String[] args) {ReferenceCountingTest a = new ReferenceCountingTest();ReferenceCountingTest b = new ReferenceCountingTest();a.instance = b;b.instance = a;a = null;b = null;// 此时a和b相互引用,它们的引用计数器都不为0,但实际上它们已经不可能再被访问到,应该被回收}

}

在这个例子中,a和b相互引用,即使它们已经没有外部引用指向它们,但它们的引用计数器值都不为 0,根据引用计数算法,它们不会被回收,但实际上它们已经不可能再被访问到,这就导致了内存泄漏。由于引用计数法存在这个严重的缺陷,在 Java 的主流垃圾回收器中并没有使用这种算法。

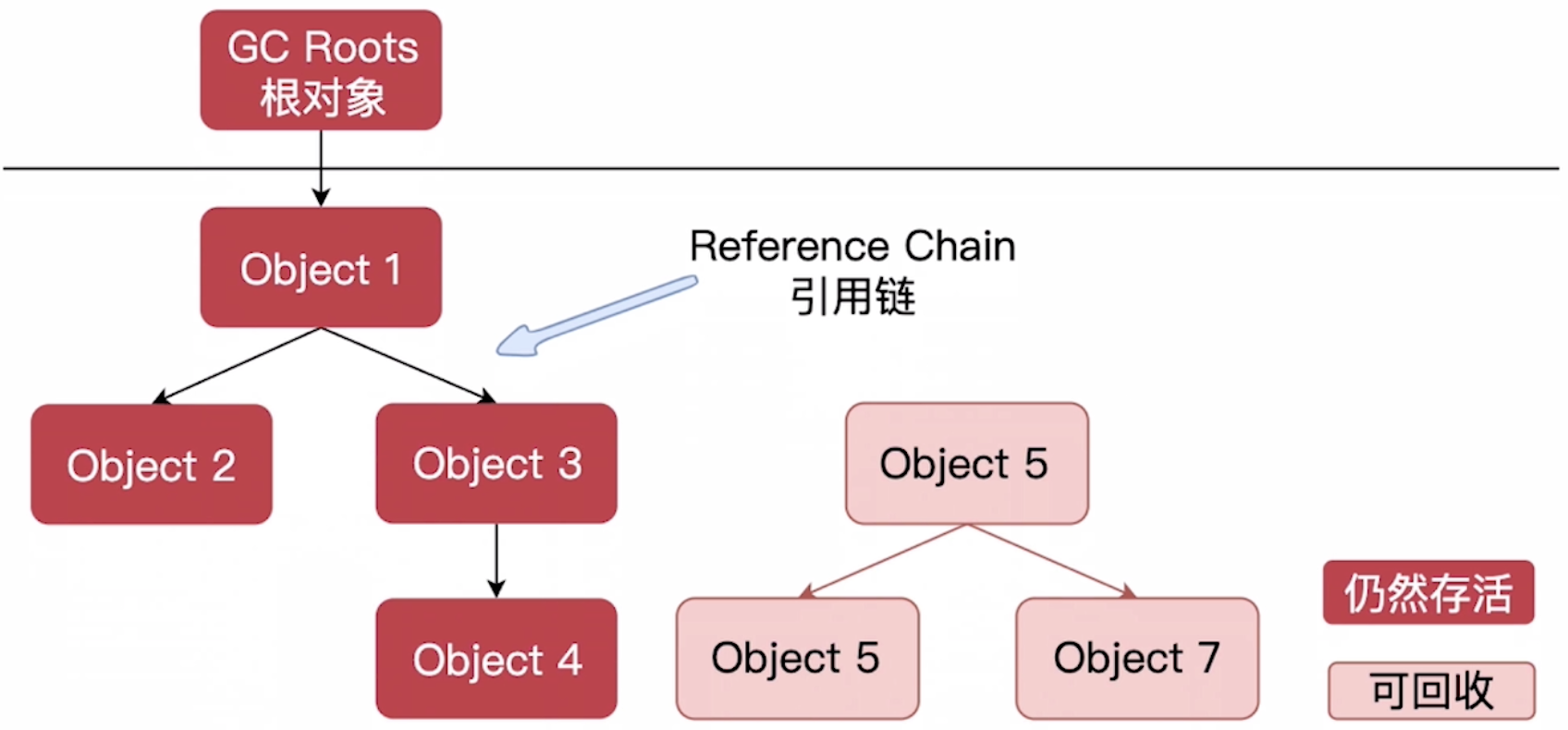

可达性分析法:可达性分析法是目前 Java 虚拟机采用的主要判断方法。它以一系列被称为 “GC Roots” 的根对象作为起始点,从这些节点开始向下搜索,搜索过程所走过的路径被称为 “引用链”。如果某个对象到 GC Roots 之间没有任何引用链相连,也就是从 GC Roots 到该对象不可达,那么就证明此对象不可能再被使用,可以被判定为可回收对象。

可作为 GC Roots 的对象包括:

-

虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中引用的对象,比如方法中的局部变量所引用的对象;

-

方法区中类静态属性引用的对象,例如类的静态变量引用的对象;

-

方法区中常量引用的对象,如字符串常量池中的引用;

-

本地方法栈中 JNI(即一般说的 Native 方法)引用的对象。

可达性分析法可以有效地解决引用计数算法中循环引用的问题。在前面的循环引用例子中,当a和b的外部引用都被置为null后,从 GC Roots 出发无法访问到a和b,它们就会被判定为可回收对象,从而避免了内存泄漏的问题。虽然可达性分析法实现相对复杂,需要进行大量的对象遍历和图的可达性分析,性能开销较大,但它的准确性和可靠性使得它成为 Java 垃圾回收机制的核心判断方法。

(三)垃圾回收算法

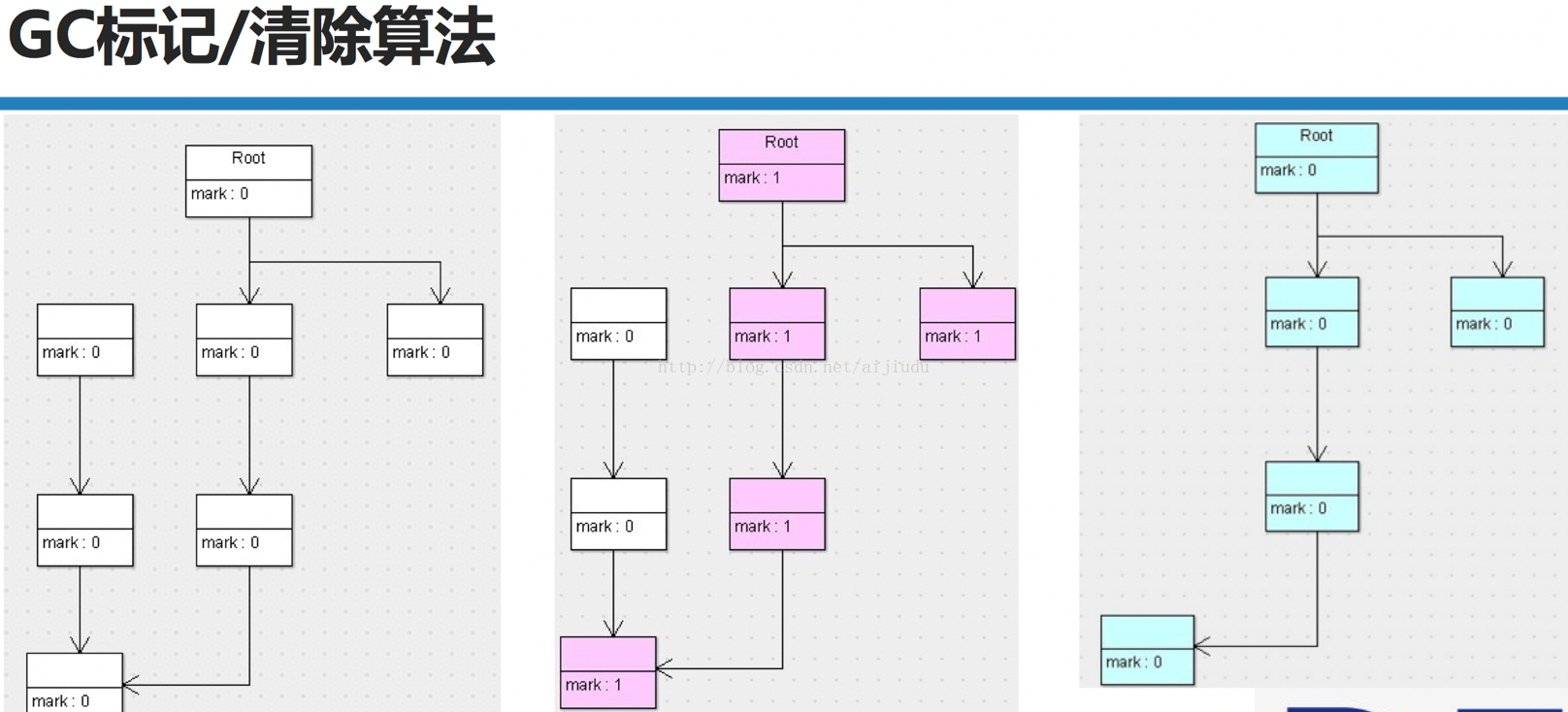

在确定了哪些对象可以被回收后,垃圾回收器就需要使用特定的算法来回收这些对象所占用的内存空间。常见的垃圾回收算法有标记 - 清除算法、复制算法、标记 - 整理算法和分代算法。

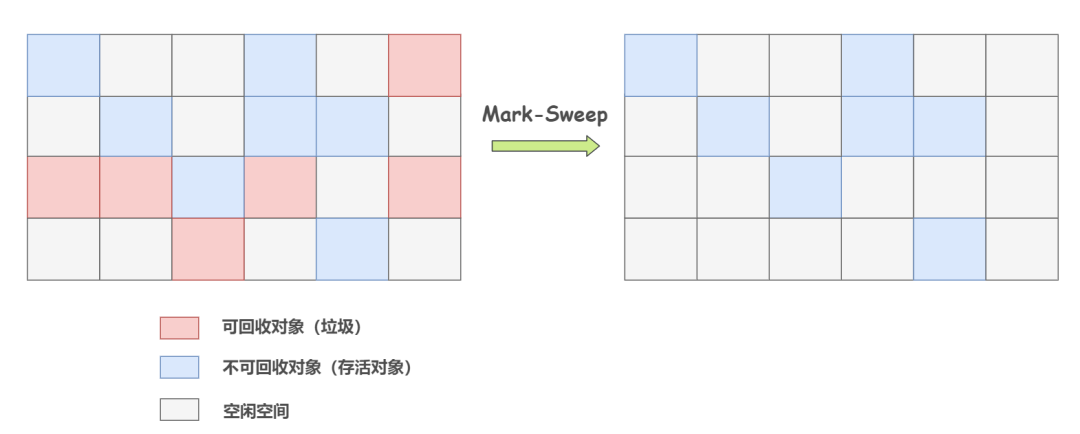

标记 - 清除算法(Mark - Sweep):标记 - 清除算法是最基础的垃圾回收算法,它分为 “标记” 和 “清除” 两个阶段。首先,垃圾回收器从 GC Roots 出发,遍历所有可达对象并标记它们。然后,扫描整个堆内存,回收所有未被标记的对象,这些未被标记的对象就是不可达的垃圾对象。

标记 - 清除算法的优点是实现简单,不需要移动对象,在对象存活率较低时,执行效率较高。然而,它也存在一些明显的缺点。首先,标记和清除过程都需要遍历整个堆内存,效率不高。其次,清除后会产生大量不连续的内存碎片,这些碎片可能导致后续需要分配大对象时,无法找到足够的连续空间,从而触发另一次垃圾回收。例如,在一个内存堆中,经过多次标记 - 清除操作后,可能会出现如下的内存碎片情况:

|---- free ----| object |---- free ----| object |---- free ----|

当需要分配一个较大的对象时,虽然总的空闲内存空间足够,但由于这些空闲空间是不连续的,无法满足大对象的分配需求,就会导致分配失败,不得不触发新的垃圾回收。

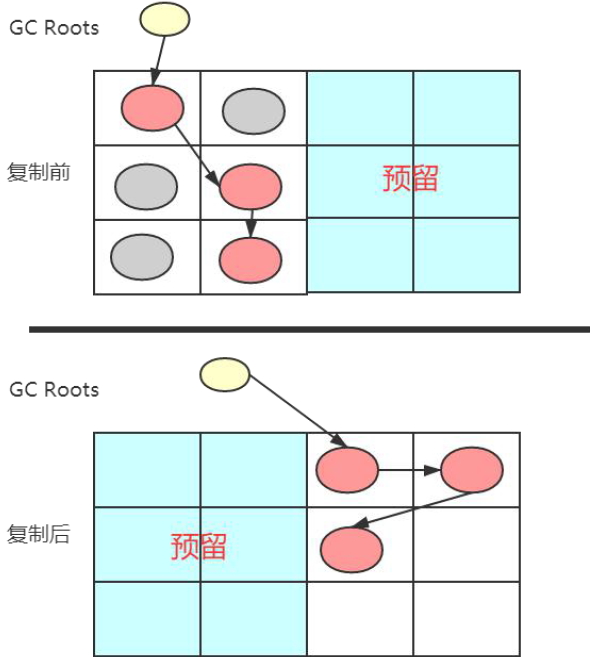

复制算法(Copying):复制算法将可用内存按容量划分为大小相等的两块,每次只使用其中的一块。当这一块的内存用完了,就将还存活着的对象复制到另外一块上面,然后再把已使用过的内存空间一次清理掉。这样使得每次都是对整个半区进行内存回收,内存分配时也就不用考虑内存碎片等复杂情况,只要移动堆顶指针,按顺序分配内存即可,实现简单,运行高效。

复制算法的优点是解决了内存碎片问题,分配内存时效率高,适合对象存活率较低的场景,比如新生代。因为新生代中的对象大多是 “朝生夕灭” 的,每次垃圾回收都有大量对象死去,只有少量存活,复制少量存活对象的成本较低。然而,复制算法的代价是将内存缩小为原来的一半,因为始终有一半的内存处于空闲状态,这在内存资源紧张的情况下是一个较大的开销。如果对象存活率高,复制操作会耗费较多时间,因为需要复制大量的存活对象。

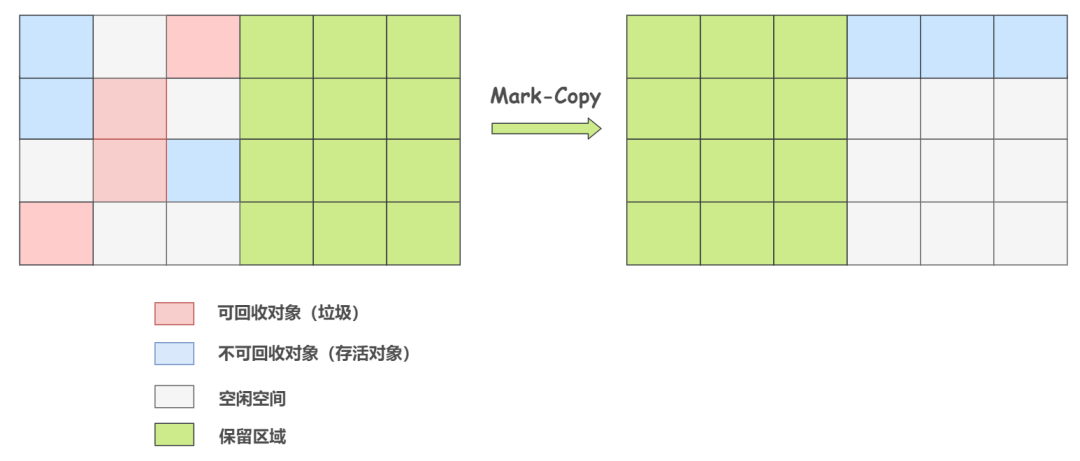

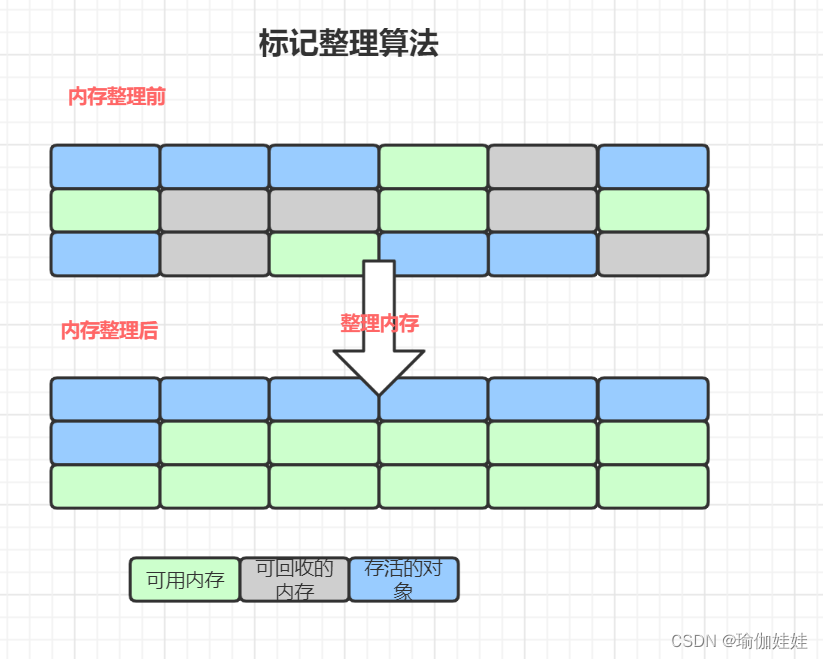

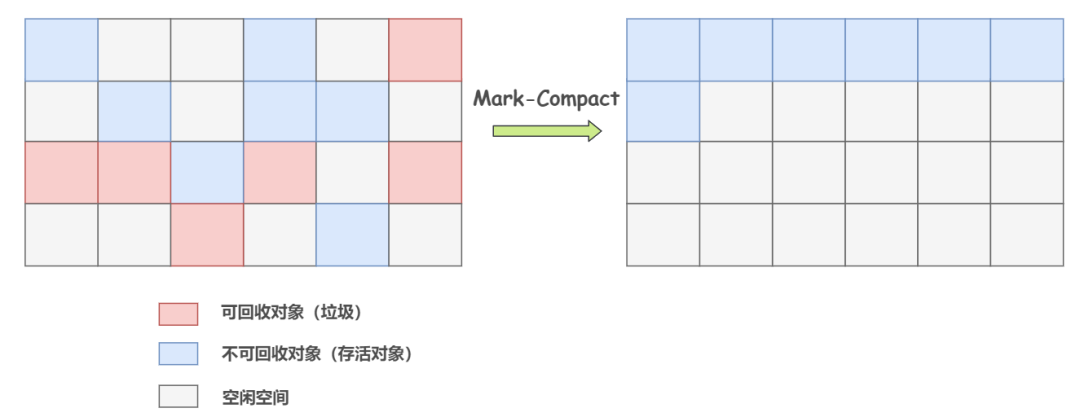

标记 - 整理算法(Mark - Compact):标记 - 整理算法的标记过程与标记 - 清除算法相同,都是从 GC Roots 出发,标记所有可达对象。但后续步骤不是直接清除对象,而是让所有存活的对象都向内存的一端移动,然后直接清理掉端边界以外的内存。

标记 - 整理算法的优点是解决了内存碎片问题,提高了内存利用率,适合对象存活率较高的场景,比如老年代。因为老年代中的对象存活率高,复制算法的内存浪费问题比较严重,而标记 - 整理算法可以在不浪费过多内存的情况下,有效地回收垃圾对象。然而,标记和整理过程都需要遍历对象,效率相对较低。移动对象时,如果对象被其他对象引用,还需要调整引用的地址,这也增加了操作的复杂性和开销。

分代算法(Generational Collection):分代算法并不是一种全新的算法,而是根据对象的存活周期将内存划分为不同的代(如新生代、老年代),然后针对不同代采用不同的垃圾回收算法。这是因为不同代的对象具有不同的特点,新生代对象存活时间短,老年代对象存活时间长。

新生代对象大多是 “朝生夕灭” 的,每次垃圾回收都有大量对象死去,只有少量存活。因此,新生代采用复制算法进行回收,只需要付出少量存活对象的复制成本就可以完成垃圾回收,效率较高。新生代又进一步细分为伊甸园区(Eden Space)、幸存者 0 区(Survivor 0 Space,也叫 From Survivor)和幸存者 1 区(Survivor 1 Space,也叫 To Survivor),它们之间的比例通常是 8:1:1 。当伊甸园区空间不足时,会触发一次 Minor GC(新生代垃圾回收),将伊甸园区和幸存者 0 区中仍然存活的对象复制到幸存者 1 区,并且将这些对象的年龄加 1,然后清空伊甸园区和幸存者 0 区,接着幸存者 0 区和幸存者 1 区的角色互换。

老年代对象存活率高、没有额外空间对它进行分配担保,所以必须使用 “标记 - 清除” 或者 “标记 - 整理” 算法来进行回收。当老年代空间不足时,会触发 Full GC(全量垃圾回收),Full GC 不仅会清理老年代,还可能会清理新生代和方法区。分代算法充分利用了对象的生命周期分布特点,提高了垃圾回收的效率,减少了不必要的内存清理工作。但它需要根据具体的应用场景和对象分布特点进行调优,以达到最佳的垃圾回收效果。

(四)垃圾回收器

JVM 提供了多种垃圾回收器,不同的垃圾回收器适用于不同的应用场景,它们基于不同的垃圾回收算法,有着各自的特点、适用场景和性能表现。下面我们来介绍几种常见的垃圾回收器。

Serial 收集器:Serial 收集器是最基本、发展时间最长的垃圾收集器,它是一个单线程的收集器,在进行垃圾回收时,必须暂停其他所有的工作线程,直到它回收结束,即会发生 Stop The World 现象。它使用复制算法,主要运行在客户端的 JVM 中。虽然 Serial 收集器会导致应用程序的短暂停顿,但它简单而高效,对于单 CPU 环境或者小内存应用来说,是一个不错的选择。例如,在一些小型的桌面应用或者移动设备应用中,由于资源有限,Serial 收集器可以有效地进行垃圾回收,并且不会对用户体验造成太大的影响。可以通过-XX:+UseSerialGC参数来启用 Serial 收集器。

ParNew 收集器:ParNew 收集器是 Serial 收集器的多线程版本,也使用复制算法。除了使用多线程对垃圾进行收集之外,它和 Serial 收集器几乎没有什么区别,同样会发生 Stop The World 现象。ParNew 收集器多用于 Server 模式下,并且可以与 CMS 收集器配合使用,在多线程环境下提高垃圾回收的效率。例如,在一些服务器应用中,需要处理大量的并发请求,使用 ParNew 收集器可以利用多线程的优势,减少垃圾回收的时间,提高系统的响应速度。可以通过-XX:+UseParNewGC参数来启用 ParNew 收集器。

Parallel Scavenge 收集器:Parallel Scavenge 收集器是一个新生代的垃圾回收器,同样使用复制算法,也是一个多线程的垃圾回收器。它重点关注的是程序的吞吐量,吞吐量 = CPU 运行用户的代码时间 / CPU 总的消耗时间 = 运行用户代码时间 / (运行用户代码时间 + 垃圾回收时间)。通过调整-XX:MaxGCPauseMillis参数可以控制最大垃圾回收时间,通过-XX:GCTimeRatio参数可以设置垃圾回收时间占总时间的比率,还可以通过-XX:+UseAdptiveSizePolicy参数让 JVM 根据当前系统的运行情况自动调节参数。Parallel Scavenge 收集器适用于在后台运算而不需要太多交互的任务,比如一些批处理任务或者科学计算任务,这些任务对吞吐量要求较高,允许在垃圾回收时出现一定的停顿时间。可以通过-XX:+UseParallelGC参数来启用 Parallel Scavenge 收集器。

Serial Old 收集器:Serial Old 是 Serial 收集器的老年代版本,它同样是个单线程收集器,使用标记 - 整理算法。这个垃圾收集器主要运行在客户端的 JVM 中,是默认的老年代垃圾回收器。它也会发生 STW(Stop The World)现象。主要应用场景有:用于 Client 模式;用于 Server 模式时,在 JDK1.5 之前,与 ParallelScavenge 收集器搭配使用;作为 CMS 收集器的后备预案,在并发收集发生 Concurrent Mode Failure 时使用。可以通过-XX:+UseSerialOldGC参数来启用 Serial Old 收集器。

Parallel Old 收集器:Parallel Old 是 Parallel Scavenge 收集器的老年代版本,使用多线程的标记 - 整理算法。在 JDK1.5 之前,新生代使用 ParallelScavenge 只能与 Serial Old 搭配使用,只能保证新生代的吞吐量,无法保证老年代的吞吐量。从 JDK1.6 开始,ParallelOld 成为 Parallel Scavenge 的老年代收集器版本。在注重吞吐量的前提下,使用 Parallel Scanvenge + Parallel Old 作为组合,在多核 CPU 且对吞吐量及其敏感的 Server 系统中推荐使用。可以通过-XX:+UseParallelOldGC参数来启用 Parallel Old 收集器。

CMS 收集器(Concurrent Mark Sweep):CMS 收集器是一种以获取最短回收停顿时间为目标的收集器,它是针对老年代的一个并发线程的垃圾收集器,采用多线程的标记 - 清除算法。CMS 收集器的运行过程分为以下几个阶段:

-

初始标记(Initial Mark):只是标记一下 GC Roots 能直接关联的对象,速度很快,但仍然需要暂停所有的工作线程,即发生 Stop The World 现象。

-

并发标记(Concurrent Mark):进行 GC Roots 跟踪的过程,从刚才产生的集合中标记存活的对象,并发执行,不需要暂停工作线程。但是并不能保证标记出所有的存活对象。

-

重新标记(Remark):为了修正并发标记期间因为用户程序继续运行而导致标记变动的那一部分对象的标记记录,需要 “Stop The World”,且停顿时间比初始标记时间长,但远比并发标记的时间短。

-

并发清除(Concurrent Sweep):回收所有的垃圾对象,和用户线程一起工作,不需要暂停工作线程。

由于耗时最长的并发标记和并发清除阶段垃圾收集线程是和用户线程并行工作的,所以总体来看 CMS 的内存回收和用户线程是一起并发执行的。CMS 收集器适用于与用户交互较多的场景,希望系统的停顿时间最短,注重服务的响应速度,给用户带来较好的体验,常见于 WEB、B/S 系统的服务器应用上。然而,CMS 收集器也有一些显著的缺点,比如会产生内存碎片,需要定期进行 Full GC 来整理内存;对 CPU 资源比较敏感,并发阶段会占用一定的 CPU 资源;在并发收集时,如果年老代没有足够的空间容纳新生代晋升的对象,会出现 Concurrent Mode Failure,此时需要使用 Serial Old 收集器进行 Full GC,导致较长时间的停顿。可以通过-XX:+UseConcMarkSweepGC参数来启用 CMS 收集器。

G1 收集器(Garbage - First):G1 收集器是在 JDK1.7 之后才出现的一款商用的垃圾回收器,它面向服务端应用,适用于大内存场景。G1 收集器的特点如下:

-

并行与并发:G1 收集器能充分利用 CPU、多核环境下的硬件优势,使用多个 CPU 核心来缩短 Stop The World 的停顿时间。部分其他的垃圾回收器需要在 GC 的时候使工作线程停下来,而 G1 和 CMS 一样都可以通过并发回收的方式让收集线程和工作线程一起并行执行。

-

分代收集:收集范围包括新生代和老年代,它将整个 Java 堆划分为多个大小相等的独立区域(Region),每个 Region 大小可以在 1MB 到 32MB 之间,通过记录每个 Region 中垃圾对象的价值(回收所获得的空间大小以及回收所需时间的经验值),在后台维护一个优先列表,每次根据允许的收集时间,优先回收价值最大的 Region,这也是它名字 “Garbage - First” 的由来。

-

可预测停顿:可以通过设置

-XX:MaxGCPauseMillis参数来控制目标停顿时间,G1 收集器会尽力满足这个时间目标,避免全堆扫描,提高了垃圾回收的可预测性。 -

内存整理:在回收过程中,G1 收集器会对存活对象进行整理,避免产生大量内存碎片。

G1 收集器的工作过程包括初始标记、并发标记、最终标记和筛选回收等阶段。初始标记和最终标记需要短暂停顿工作线程,并发标记和筛选回收可以与用户线程并发执行。G1 收集

六、JVM 性能调优:让程序飞起来

(一)性能调优的目标和意义

在 Java 开发的世界里,JVM 性能调优就像是给一辆汽车进行全方位的改装升级,目的是让它跑得更快、更稳、更省油。对于 Java 程序来说,性能调优的目标主要有以下几个方面。

提高运行效率和响应速度:在如今这个快节奏的时代,用户对软件的响应速度要求越来越高。想象一下,你在使用一个电商 APP 购物,点击 “立即购买” 按钮后,页面却半天没有反应,你是不是会感到很烦躁,甚至可能会放弃购买。对于 Java 程序来说也是如此,如果运行效率低下,响应速度慢,用户体验就会很差,可能导致用户流失。通过 JVM 性能调优,我们可以减少程序的执行时间,让程序能够快速响应用户的请求。比如,优化垃圾回收机制,减少垃圾回收的停顿时间,就可以让程序在运行过程中更加流畅,提高用户的满意度。

减少内存占用:内存是计算机系统中非常宝贵的资源,就像我们房子里的空间一样,是有限的。如果 Java 程序占用过多的内存,就会导致系统的整体性能下降,甚至可能出现内存溢出(OutOfMemoryError)的错误,使程序崩溃。通过 JVM 性能调优,我们可以合理地分配和管理内存,减少不必要的内存开销。例如,调整堆内存的大小,优化对象的创建和销毁过程,避免频繁的内存分配和回收,从而降低内存的占用,提高系统的稳定性。

减少垃圾回收次数:垃圾回收虽然是 JVM 自动进行的,但它也会带来一定的性能开销。频繁的垃圾回收会导致程序的停顿时间增加,影响程序的运行效率。就像我们在打扫房间时,每次打扫都会暂时中断我们正在做的事情,如果打扫得太频繁,就会浪费很多时间。通过 JVM 性能调优,我们可以优化垃圾回收的算法和参数,减少垃圾回收的次数,提高程序的运行效率。比如,根据程序的特点选择合适的垃圾回收器,调整垃圾回收的阈值,让垃圾回收更加高效。

为了更直观地说明性能调优对系统性能的显著提升,我们来看一个实际项目的例子。有一个在线交易系统,每天要处理大量的订单数据。在没有进行性能调优之前,系统在高并发情况下经常出现响应超时的问题,用户投诉不断。经过分析,发现是 JVM 的内存管理和垃圾回收机制存在问题。通过对 JVM 进行性能调优,调整了堆内存的大小,选择了更适合的垃圾回收器,并优化了相关参数,系统的性能得到了大幅提升。响应时间从原来的平均 5 秒缩短到了 1 秒以内,吞吐量也提高了数倍,有效地解决了用户的问题,提高了系统的可用性和用户满意度。由此可见,JVM 性能调优对于提升系统性能具有非常重要的意义,它可以让我们的 Java 程序在激烈的市场竞争中脱颖而出,为用户提供更好的服务。

(二)性能监控工具

“工欲善其事,必先利其器”,在进行 JVM 性能调优之前,我们需要借助一些性能监控工具来了解 JVM 的运行状态,找到性能瓶颈所在。下面就为大家介绍几款常用的 JVM 性能监控工具。

JConsole:JConsole 是 JDK 自带的一款图形化的 Java 监控和管理工具,从 JDK 1.5 就开始引入了,就像 JVM 监控领域的 “元老”。它就像是一个万能的 “监控仪表盘”,可以实时监控 Java 应用程序的内存、线程、类加载等情况。打开 JDK 的bin目录,找到jconsole.exe并运行,就可以启动 JConsole。启动后,它会列出本地正在运行的所有 Java 进程,我们选择要监控的进程,点击 “连接”,就可以进入监控界面。在监控界面中,有多个选项卡,其中 “概览” 选项卡可以直观地看到堆内存使用量、线程、类、CPU 使用情况等信息的曲线图,让我们对 JVM 的整体运行状况一目了然。“内存” 选项卡可以监视虚拟机堆内存、非堆内存、内存池等的变化趋势,通过图表下拉框可以选择要监视的信息,还可以选择时间范围。比如,我们可以通过它来观察堆内存的增长趋势,判断是否存在内存泄漏的问题。“线程” 选项卡的功能基本和jstack命令一致,可以查看线程的状态、堆栈信息等,帮助我们分析线程阻塞、死锁等问题。例如,我们有一个多线程的 Java 程序,通过 JConsole 的 “线程” 选项卡,我们可以实时查看各个线程的运行状态,发现某个线程长时间处于阻塞状态,进一步分析堆栈信息,就可以找到导致线程阻塞的原因。

VisualVM:VisualVM 是一款功能更加强大的免费工具,它就像是一个 “超级性能分析大师”,不仅可以监视 JVM 的各种性能指标,还能进行故障排除和性能分析。它提供了一个直观的界面来查看 JVM 的各种指标,并且支持插件扩展,功能非常丰富。同样,在 JDK 的bin目录下找到jvisualvm.exe运行即可启动。启动后,在左侧的 “应用程序” 列表中选择要监控的 Java 进程,就可以查看各种监控信息。VisualVM 可以生成内存快照、线程快照,帮助我们分析内存泄漏、程序死锁等问题。比如,当我们怀疑程序存在内存泄漏时,可以使用 VisualVM 生成内存快照,然后通过分析快照中的对象引用关系,找出内存泄漏的根源。它还可以监控内存的变化、GC 变化等,让我们对 JVM 的运行情况有更深入的了解。

jstat:jstat 是 JDK 自带的一个命令行工具,虽然它没有图形化界面,看起来有点 “朴实无华”,但它在监视 JVM 的各种性能统计信息方面却非常强大,就像一个隐藏的 “性能数据大师”。我们可以在命令行中运行jstat -gc <pid> <interval> <count>来查看垃圾收集的统计信息,其中<pid>是 Java 进程的 ID,<interval>是两次采样的时间间隔(单位为毫秒),<count>是采样的次数。例如,jstat -gc 12345 1000 5表示每隔 1000 毫秒输出一次进程号为 12345 的 Java 进程的垃圾回收情况,总共输出 5 次。通过这些输出信息,我们可以了解到新生代、老年代的内存使用情况,垃圾回收的次数、耗时等,从而判断垃圾回收是否正常,是否需要调整相关参数。

jmap:jmap 主要用于生成 Java 堆的转储快照(heap dump),这对于分析内存泄漏和对象使用情况非常有用,就像一个 “内存拍照神器”。我们可以运行jmap -dump:live,format=b,file=<heapdump.bin> <pid>来生成堆转储文件,其中<heapdump.bin>是生成的堆转储文件名,<pid>是 Java 进程的 ID。生成堆转储文件后,我们可以使用 MAT(Memory Analyzer Tool)等工具进行分析,找出内存中占用大量空间的对象,判断是否存在内存泄漏的问题。例如,我们的程序在运行一段时间后,内存占用不断上升,怀疑存在内存泄漏,就可以使用 jmap 生成堆转储文件,然后用 MAT 工具分析,找出泄漏的对象和原因。

接下来,我们通过实际操作演示一下如何使用这些工具。假设我们有一个 Java 程序,它不断地创建对象,可能存在内存泄漏的问题。我们先使用jps命令找到该程序的进程 ID,然后使用jconsole连接到该进程,在 “内存” 选项卡中观察堆内存的变化情况。同时,我们在命令行中使用jstat -gc <pid> 1000实时查看垃圾回收的统计信息。如果发现堆内存持续增长,垃圾回收次数频繁,但内存并没有得到有效的释放,就可以使用jmap生成堆转储文件,再用 MAT 工具进行深入分析。通过这样的方式,我们就可以利用这些性能监控工具,全面了解 JVM 的运行状态,找到性能问题的根源,为后续的性能调优提供有力的支持。

(三)性能调优策略和方法

了解了 JVM 的性能监控工具之后,接下来就是要根据监控数据,对 JVM 进行性能调优了。这就好比医生根据病人的体检报告,制定治疗方案一样。下面给大家分享一些 JVM 性能调优的策略和方法。

调整堆内存大小:堆内存是 JVM 中最重要的内存区域之一,合理调整堆内存大小可以显著提高程序性能。我们可以使用-Xms参数设置 JVM 启动时初始堆内存大小,使用-Xmx参数设置 JVM 堆内存的最大值。一般来说,为了避免 JVM 在运行过程中频繁调整堆内存大小,导致性能抖动,建议将-Xms和-Xmx设置为相同大小。例如,如果我们的应用程序对内存需求较大,且服务器内存充足,可以设置-Xms4G -Xmx4G,给 JVM 分配 4GB 的堆内存。同时,我们还可以使用-XX:NewRatio参数设置新生代与老年代的比例,-XX:NewSize和-XX:MaxNewSize调整新生代的大小。如果应用程序中存在大量的临时对象,我们可以适当增大新生代的比例,比如将-XX:NewRatio设置为 2,即新生代占堆内存的 1/3,老年代占 2/3 ,这样可以减少对象晋升到老年代的频率,降低 Full GC 的发生次数。

优化垃圾回收器配置:JVM 提供了多种垃圾回收器,如 Serial GC、Parallel GC、CMS GC 和 G1 GC 等,每种垃圾回收器都有其特点和适用场景。我们需要根据应用程序的特性和性能需求选择合适的垃圾回收器。对于需要高吞吐量的应用程序,可以选择 Parallel GC,它使用多线程进行垃圾回收,能够在较短的时间内完成大量的垃圾回收工作,提高系统的吞吐量。例如,在一些批处理任务中,对响应时间要求不高,但需要快速处理大量数据,就可以使用 Parallel GC。对于需要低延迟的应用程序,如 Web 服务器等对响应时间要求较高的场景,可以选择 CMS GC 或 G1 GC。CMS GC 以获取最短回收停顿时间为目标,采用多线程的标记 - 清除算法,在垃圾回收过程中尽量减少对应用程序的停顿时间。G1 GC 则是一种更加先进的垃圾回收器,它将堆内存划分为多个大小相等的区域(Region),通过并发的方式进行垃圾回收,既保证了高吞吐量,又保证了低延迟,并且可以通过设置-XX:MaxGCPauseMillis参数来控制目标停顿时间,具有很好的可预测性。在选择好垃圾回收器后,还可以通过调整相关参数来进一步优化垃圾回收性能,比如调整-XX:SurvivorRatio设置 Eden 区与 Survivor 区的比例,优化新生代中的内存分配和 GC 频率。

分析和优化代码:除了调整 JVM 参数和优化垃圾回收器,我们还可以从代码层面进行优化。减少不必要的对象创建和销毁,以降低垃圾回收的压力。例如,在循环中避免创建大量的临时对象,如果需要重复使用某个对象,可以考虑使用对象池技术,如数据库连接池、线程池等,这样可以减少对象的创建和销毁次数,提高性能。避免频繁的 IO 操作,因为 IO 操作通常比较耗时,会影响程序的整体性能。如果涉及大量的 IO 操作,可以考虑使用 NIO(New I/O)或 AIO(Asynchronous I/O)来提高 IO 性能,NIO 提供了更高效的非阻塞 IO 操作方式,AIO 则是异步 IO,能够在 IO 操作进行的同时,让程序继续执行其他任务,提高系统的并发性能。合理使用线程池,避免频繁创建和销毁线程,以减少线程创建和销毁的开销。可以根据应用程序的并发需求和资源限制,合理设置线程池的大小,避免线程过多导致资源竞争和线程切换开销过大,也避免线程过少导致并发处理能力不足。

下面我们通过一个具体的案例来看看如何进行性能调优。有一个在线游戏服务器,在高并发情况下,经常出现卡顿现象,响应时间变长,玩家体验很差。通过使用 JVM 性能监控工具,我们发现堆内存使用率很高,频繁发生 Full GC,且每次 Full GC 的停顿时间都很长。经过分析,发现是由于游戏中频繁创建和销毁大量的临时对象,导致新生代垃圾回收频繁,对象晋升到老年代的速度过快,老年代空间不足,从而引发 Full GC。针对这个问题,我们采取了以下调优措施:首先,调整堆内存大小,将-Xms和-Xmx都增大到 8GB,并且增大新生代的比例,将-XX:NewRatio设置为 1,即新生代和老年代各占堆内存的一半。其次,将垃圾回收器从默认的 Parallel GC 切换为 G1 GC,因为 G1 GC 更适合处理大内存和高并发的场景,并且可以通过设置-XX:MaxGCPauseMillis=200来控制最大停顿时间为 200 毫秒。最后,在代码层面,对一些频繁创建临时对象的地方进行优化,使用对象池来管理这些对象,减少对象的创建和销毁次数。经过这些调优措施后,再次进行性能测试,发现堆内存使用率明显降低,Full GC 的次数和停顿时间都大幅减少,游戏服务器的响应时间显著缩短,卡顿现象得到了明显改善,玩家的满意度也大大提高。通过这个案例,我们可以看到,JVM 性能调优是一个综合性的工作,需要结合监控工具,从多个方面入手,才能达到最佳的性能优化效果。

七、实战演练:JVM 在项目中的应用

(一)案例分析:解决实际项目中的 JVM 问题

在实际的 Java 项目开发中,JVM 相关的问题可谓是 “防不胜防”,就像游戏里随时可能冒出来的小怪兽,需要我们运用所学的 JVM 知识和工具,见招拆招,将它们一一解决。下面就给大家分享一个真实的项目案例,看看我们是如何解决 JVM 问题的。

这是一个在线电商平台项目,随着业务的快速发展,用户数量和订单量不断攀升。突然有一天,运维人员发现服务器的负载变得异常高,系统响应时间越来越长,甚至出现了部分页面无法访问的情况。开发团队紧急介入,开始排查问题。

首先,我们通过服务器监控工具发现,JVM 的堆内存使用率持续居高不下,几乎达到了 100%,并且频繁触发 Full GC,但每次 Full GC 后,内存并没有得到有效的释放,这显然是不正常的。为了进一步分析问题,我们使用了jstat命令查看垃圾回收的详细统计信息,发现新生代的垃圾回收次数非常频繁,而老年代的空间却在不断被占用,却没有得到有效的回收。

# 使用jstat命令查看垃圾回收统计信息

jstat -gc 12345 1000

通过jstat的输出信息,我们看到类似这样的数据:

S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT

1024.0 1024.0 0.0 900.0 8192.0 7500.0 16384.0 15000.0 4096.0 3500.0 100 5.00 10 10.00 15.00

从这些数据中可以看出,Eden 区(EC)和 Survivor 区(S0C、S1C)的使用情况变化频繁,说明新生代的对象创建和回收很频繁,而老年代(OC)的已使用空间(OU)在不断增加,且 Full GC(FGC)的次数也较多,每次 Full GC 的耗时(FGCT)也很长,但内存却没有明显的回收效果。

接着,我们使用jmap命令生成了堆转储文件(heap dump),并使用 MAT(Memory Analyzer Tool)工具对其进行分析。

# 使用jmap命令生成堆转储文件

jmap -dump:live,format=b,file=heap_dump.hprof 12345

在 MAT 工具中,我们通过分析对象的引用关系,发现有一个订单处理模块中,存在大量的订单对象没有被及时回收,这些订单对象相互引用,形成了复杂的对象图,导致垃圾回收器无法正常回收它们。经过进一步排查代码,发现是在订单处理过程中,一些临时的订单对象没有被正确地释放,而是被错误地保存在了一个全局的集合中,随着业务的不断运行,这个集合中的对象越来越多,最终导致内存溢出。

找到问题的根源后,我们对代码进行了修改,在订单处理完成后,及时将不再使用的订单对象从全局集合中移除,确保它们能够被垃圾回收器正常回收。同时,我们还对 JVM 的参数进行了调整,增大了堆内存的大小,调整了新生代和老年代的比例,以适应业务的需求。

# 调整JVM参数,增大堆内存,调整新生代和老年代比例

java -Xms4G -Xmx4G -XX:NewRatio=2 -jar your_app.jar

经过这些修改和调整后,我们重新部署了应用程序,并持续监控 JVM 的运行状态。发现堆内存的使用率明显下降,垃圾回收的次数也减少了,系统的响应时间大幅缩短,性能得到了显著提升,成功解决了这次 JVM 问题。

从这个案例中,我们可以总结出解决 JVM 问题的一般思路和方法:

-

监控与数据收集:使用各种 JVM 监控工具,如

jstat、jmap、JConsole、VisualVM等,收集 JVM 的运行数据,包括内存使用情况、垃圾回收统计信息、线程状态等,通过这些数据来初步判断问题的所在。 -

问题分析:根据收集到的数据,深入分析问题的根源。例如,通过分析垃圾回收的统计信息,判断是否存在内存泄漏、垃圾回收算法不合理等问题;通过分析堆转储文件,找出占用大量内存的对象和对象之间的引用关系,确定是否存在对象无法被回收的情况。

-

代码审查:结合问题分析的结果,对相关的代码进行审查,找出代码中可能存在的内存泄漏、资源未释放等问题,进行针对性的修改。

-

JVM 参数调整:根据项目的实际情况和性能需求,合理调整 JVM 的参数,如堆内存大小、新生代和老年代的比例、垃圾回收器的选择等,以优化 JVM 的性能。

-

验证与监控:在修改代码和调整 JVM 参数后,重新部署应用程序,并持续监控 JVM 的运行状态,验证问题是否得到解决,确保系统的稳定性和性能。

通过这个案例,相信大家对如何解决实际项目中的 JVM 问题有了更深入的理解和认识,希望大家在今后的项目开发中,能够运用这些方法,快速有效地解决 JVM 问题,让项目运行得更加稳定和高效。

(二)JVM 参数优化:让项目性能更上一层楼

在 Java 项目开发中,JVM 参数的合理配置就像是给汽车精心调校发动机,能够让项目的性能得到显著提升。不同的项目有着不同的业务特点和性能需求,因此需要根据实际情况来调整 JVM 参数,以达到最佳的性能表现。下面就为大家详细介绍一些常用的 JVM 参数及其优化方法。

- 堆内存相关参数

-

-Xms:设置 JVM 启动时初始堆内存大小。例如,

-Xms2G表示初始堆内存为 2GB。这个参数的设置要根据项目的实际内存需求来确定,如果设置过小,可能会导致 JVM 在运行过程中频繁扩展堆内存,从而产生性能开销;如果设置过大,可能会浪费系统资源。 -

-Xmx:设置 JVM 堆内存的最大值。例如,

-Xmx4G表示堆内存最大为 4GB。同样,这个值也要根据项目的实际情况来设置,确保在项目运行过程中,堆内存不会因为不足而导致内存溢出(OutOfMemoryError),也不会因为过大而浪费资源。一般建议将-Xms和-Xmx设置为相同的值,这样可以避免 JVM 在运行过程中动态调整堆内存大小,从而减少性能抖动。 -

-Xmn:设置年轻代(Young Generation)的大小。例如,

-Xmn1G表示年轻代大小为 1GB。年轻代的大小对垃圾回收的性能有着重要影响,如果年轻代设置过小,会导致 Minor GC(新生代垃圾回收)频繁发生,每次回收的时间可能较短,但整体的回收次数会增加,从而影响系统性能;如果年轻代设置过大,虽然 Minor GC 的次数会减少,但每次回收的时间可能会变长,因为需要处理更多的对象。通常,年轻代可以设置为堆内存的 1/3 到 1/2。 -

-XX:NewRatio:设置年轻代和老年代的比例。例如,

-XX:NewRatio=3表示年轻代:老年代 = 1:3,即年轻代占堆内存的 1/4,老年代占堆内存的 3/4。这个参数的设置要根据项目中对象的生命周期特点来确定,如果项目中存在大量的短期存活对象,那么可以适当增大年轻代的比例,以减少对象晋升到老年代的频率;如果项目中存在较多的长期存活对象,那么可以适当增大老年代的比例。 -

-XX:SurvivorRatio:设置年轻代 Eden 区和 Survivor 区的比例。例如,

-XX:SurvivorRatio=8表示 Eden 区:Survivor 区 = 8:1:1,即 Eden 区占年轻代的 80%,两个 Survivor 区各占年轻代的 10%。合理设置这个比例可以优化新生代中的内存分配和 GC 频率,提高垃圾回收的效率。

- 垃圾回收器相关参数

-

-XX:+UseSerialGC:使用 Serial(串行)垃圾回收器,这是一个单线程的垃圾回收器,适用于客户端或小内存应用。它在进行垃圾回收时,会暂停所有的工作线程,直到回收结束,虽然简单高效,但会导致应用程序的短暂停顿。

-

-XX:+UseParallelGC:使用 Parallel Scavenge(并行)回收器,这是一个多线程的垃圾回收器,它的目标是达到一个可控制的吞吐量,适用于在后台运算而不需要太多交互的任务,如批处理任务。它通过多线程并行工作来提高垃圾回收的效率,减少垃圾回收的时间,从而提高系统的吞吐量。

-

-XX:+UseConcMarkSweepGC:使用 CMS(并发标记清除)回收器,这是一个以获取最短回收停顿时间为目标的收集器,适用于与用户交互较多的场景,如 Web 应用。它采用多线程的标记 - 清除算法,在垃圾回收过程中,尽量减少对应用程序的停顿时间,让用户感觉不到垃圾回收的影响。但 CMS 回收器会产生内存碎片,需要定期进行 Full GC 来整理内存,并且对 CPU 资源比较敏感。

-

-XX:+UseG1GC:使用 G1(Garbage - First)回收器,这是一种面向服务端应用的垃圾回收器,适用于大内存场景。它将堆内存划分为多个大小相等的区域(Region),通过并发的方式进行垃圾回收,既保证了高吞吐量,又保证了低延迟。G1 回收器还可以通过设置

-XX:MaxGCPauseMillis参数来控制目标停顿时间,具有很好的可预测性。

- 其他常用参数

-

-XX:MaxGCPauseMillis:设置期望的最大 GC 停顿时间(以毫秒为单位),G1、ZGC 等回收器会参考此值调整策略。例如,

-XX:MaxGCPauseMillis=200表示希望每次垃圾回收的停顿时间不超过 200 毫秒。通过设置这个参数,可以在一定程度上控制垃圾回收对应用程序的影响,提高应用程序的响应速度。 -

-XX:G1HeapRegionSize:设置 G1 回收器的 Region 大小(需为 2 的幂,范围 1MB - 32MB)。例如,

-XX:G1HeapRegionSize=16M表示将 G1 回收器的 Region 大小设置为 16MB。合理设置 Region 大小可以影响 G1 回收器的性能,较小的 Region 适合处理大量的小对象,较大的 Region 适合处理少量的大对象。 -

-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent:设置 G1 触发并发标记周期的堆占用阈值(百分比)。例如,

-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=45表示当堆内存的使用率达到 45% 时,G1 回收器会触发并发标记周期,开始进行垃圾回收。通过调整这个参数,可以控制 G1 回收器的垃圾回收时机,避免堆内存过度使用。

为了更直观地展示 JVM 参数优化对项目性能的影响,我们进行了一个简单的性能测试。我们有一个模拟的电商订单处理系统,在未进行 JVM 参数优化前,使用默认的 JVM 参数运行。然后,我们根据系统的特点和性能需求,对 JVM 参数进行了优化,将堆内存设置为-Xms4G -Xmx4G,年轻代大小设置为-Xmn1.5G,并选择了 G1 回收器-XX:+UseG1GC,同时设置-XX:MaxGCPauseMillis=200。通过性能测试工具,模拟大量用户并发下单的场景,记录系统的响应时间和吞吐量。

测试结果表明,在未优化前,系统的平均响应时间为 500 毫秒,吞吐量为每秒处理 100 个订单;在优化后,系统的平均响应时间缩短到了 200 毫秒,吞吐量提高到了每秒处理 200 个订单,性能得到了显著提升。

通过这个测试和实际项目中的经验,我们可以看出,合理配置 JVM 参数能够有效地提升项目的性能。在实际项目中,我们需要根据项目的特点、业务需求和硬件环境,不断调整和优化 JVM 参数,以达到最佳的性能表现。同时,我们还需要使用 JVM 监控工具,实时监控 JVM 的运行状态,根据监控数据来进一步优化 JVM 参数,确保项目的稳定高效运行。

八、总结与展望:JVM 的未来之路

(一)总结 JVM 的核心知识

在 Java 的奇妙世界里,JVM 就像一位神秘而强大的幕后主宰,掌控着 Java 程序运行的方方面面。通过前面的探索,我们深入了解了 JVM 的诸多核心知识,这些知识是我们驾驭 Java 开发的关键法宝。

JVM 的运行时数据区是程序运行的 “大舞台”,不同的数据区域各司其职,共同演绎着程序的精彩。程序计数器就像一个精准的导航仪,为每个线程指引着执行的方向,确保线程在执行字节码指令时不会迷失路径。虚拟机栈则是方法执行的 “小天地”,每个方法被调用时都会创建一个栈帧,栈帧中存放着局部变量表、操作数栈等重要信息,就像一个小包裹,装着方法执行所需的各种 “工具”。本地方法栈与虚拟机栈类似,主要为本地方法服务,当 Java 程序调用本地 C 或 C++ 代码时,它就派上用场了。堆内存是 Java 对象的 “栖息地”,几乎所有的对象实例和数组对象都在这里安家,它还内置了强大的垃圾回收机制,就像一个智能的垃圾清理工,自动回收那些不再被使用的对象,释放内存空间。方法区则是类信息的 “宝库”,存储着已被 JVM 加载的类信息、常量、静态变量以及即时编译器编译后的代码缓存等重要知识财富,为程序的运行提供必要的信息支持。

类加载器是 Java 程序的 “搬运工”,负责将 Java 类从磁盘或网络等地方搬运到 JVM 的运行时数据区中。启动类加载器是最顶层的类加载器,它就像一个超级大 boss,负责加载 JVM 核心类库,这些类库是 JVM 运行必不可少的基础。扩展类加载器是启动类加载器的 “得力助手”,负责加载jre/lib/ext目录中的类库,对 JVM 的功能进行扩展。应用程序类加载器是我们平时最常用的类加载器,它负责加载classpath下的类库,也就是我们自己编写的 Java 类和第三方库,是 Java 应用开发的主要 “搬运工”。用户自定义加载器则可以根据我们的特殊需求,实现一些定制化的类加载逻辑。类加载器之间遵循双亲委派模型,这种模型就像一个严格的工作流程,保证了类的加载秩序,避免了类的重复加载,同时也提高了系统的安全性。

执行引擎是 JVM 的 “执行者”,负责将字节码指令转换为底层操作系统可执行的机器指令。解释器就像一个逐字逐句翻译的翻译官,对字节码采用逐行解释的方法执行,它启动快,适合快速响应的场景,但效率相对较低。即时编译器则是一个聪明的 “优化大师”,会监控代码的执行频率,把热点代码编译成与本地平台相关的机器码,并进行各种层次的优化,以提高执行效率。在实际运行中,JVM 采用混合模式,根据不同的情况选择合适的执行方式,以达到最佳的性能表现。

内存管理是 JVM 的一项重要职责,堆内存、方法区和栈内存等区域的合理管理,对于程序的性能和稳定性至关重要。我们需要了解对象在这些内存区域中的分配和回收机制,以及如何通过调整 JVM 参数来优化内存的使用。例如,合理设置堆内存的大小和新生代与老年代的比例,可以减少垃圾回收的次数和停顿时间,提高程序的运行效率。

垃圾回收机制是 JVM 的 “清洁卫士”,负责自动回收不再使用的对象,释放内存资源。我们学习了如何判断对象是否可回收,主要有引用计数法和可达性分析法,其中可达性分析法是目前 Java 虚拟机采用的主要判断方法。还了解了常见的垃圾回收算法,如标记 - 清除算法、复制算法、标记 - 整理算法和分代算法,以及不同的垃圾回收器,如 Serial 收集器、Parallel Scavenge 收集器、CMS 收集器和 G1 收集器等,它们各有特点和适用场景,我们需要根据应用程序的特性和性能需求选择合适的垃圾回收器和算法。

JVM 性能调优是让 Java 程序 “飞起来” 的关键,通过性能监控工具,如 JConsole、VisualVM、jstat 和 jmap 等,我们可以实时了解 JVM 的运行状态,找到性能瓶颈所在。然后,根据监控数据,我们可以采取一系列调优策略和方法,如调整堆内存大小、优化垃圾回收器配置、分析和优化代码等,来提高程序的运行效率和响应速度,减少内存占用,让程序运行得更加流畅和高效。

这些 JVM 的核心知识是相互关联、相互影响的,它们共同构成了 Java 程序运行的基础。在实际的 Java 开发中,深入理解和掌握这些知识,能够帮助我们更好地编写高效、稳定的 Java 程序,解决各种性能问题,提升用户体验。无论是开发小型的桌面应用,还是大型的企业级系统,JVM 的知识都发挥着重要的作用,是我们 Java 开发者不可或缺的 “秘密武器”。

(二)展望 JVM 的发展趋势

随着技术的不断进步和应用场景的日益丰富,JVM 也在不断地演进和发展,未来充满了无限的可能性。

在对新编程语言的支持方面,JVM 正展现出强大的包容性和扩展性。如今,除了 Java 语言,越来越多的编程语言也开始选择在 JVM 上运行,如 Scala、Kotlin、Groovy 等。这些语言充分利用 JVM 的强大功能,同时又具备各自独特的语法和特性,为开发者提供了更多的选择。未来,JVM 有望支持更多新颖的编程语言,进一步拓展其生态系统。例如,一些新兴的函数式编程语言,它们注重不可变性和无副作用的特性,与 JVM 的结合可能会带来更高效、更安全的编程体验。这就好比一个大型的软件超市,JVM 是这个超市的基础设施,而各种编程语言则是超市里琳琅满目的商品,消费者(开发者)可以根据自己的需求自由选择。

性能的进一步提升始终是 JVM 发展的重要方向。随着硬件技术的飞速发展,人们对软件性能的要求也越来越高。JVM 在未来将不断优化其执行引擎,采用更先进的编译技术和算法,以提高代码的执行效率。例如,JVM 可能会进一步改进即时编译器(JIT),使其能够更精准地识别热点代码,进行更深度的优化,从而显著提升程序的运行速度。同时,JVM 也会更加注重对多核处理器的利用,充分发挥多核硬件的优势,提高系统的并发处理能力。这就像是一辆汽车,不断升级其发动机和传动系统,使其跑得更快、更稳。

内存管理的优化也是 JVM 未来发展的关键领域。随着应用程序处理的数据量越来越大,对内存的需求也日益增长,如何更高效地管理内存成为了 JVM 面临的重要挑战。未来,JVM 可能会引入更智能的内存分配和回收算法,进一步减少内存碎片的产生,提高内存的利用率。例如,一些新的垃圾回收算法可能会在减少停顿时间和提高吞吐量方面取得更好的平衡,使得应用程序在运行过程中更加流畅,不会因为垃圾回收而出现明显的卡顿。此外,JVM 还可能会加强对大内存场景的支持,为处理大规模数据的应用提供更好的性能保障。这就像是一个优秀的仓库管理员,不断优化货物的存放和整理方式,使得仓库的空间得到更充分的利用。

JVM 还可能在与容器技术的融合方面取得更大的进展。如今,容器化技术如 Docker 和 Kubernetes 已经成为软件开发和部署的主流方式,JVM 需要更好地适应这种趋势。未来,JVM 可能会更加深入地集成容器环境,实现更高效的资源管理和调度。例如,JVM 可以根据容器的资源限制,动态调整自身的内存分配和线程管理策略,从而提高容器化应用的性能和稳定性。这就像是一个团队中的成员,更好地适应团队的协作方式,发挥出更大的效能。

对于广大 Java 开发者来说,持续关注 JVM 的发展是非常必要的。JVM 的每一次进步都可能带来新的开发工具、技术和最佳实践,我们需要不断学习和探索,才能跟上时代的步伐。通过学习新的 JVM 特性和优化技巧,我们可以编写更高效、更健壮的 Java 程序,提升自己的竞争力。同时,积极参与 JVM 相关的开源项目和社区讨论,与其他开发者交流经验,也是我们不断提升自己的重要途径。让我们一起期待 JVM 在未来的精彩表现,共同见证 Java 技术的持续发展和创新。