机器学习——标准化、归一化

‘标准化’、‘归一化’ 属于 ‘数据转换(Data Transformation)’

目标:把数据变成适合算法处理的形态。

标准化与归一化详解

1. 引言

在机器学习、数据分析和深度学习中,特征的取值范围往往差异巨大。直接使用原始数据可能导致某些特征在计算距离、梯度下降等过程中对结果产生不成比例的影响。

假设我们要用机器学习预测房价,数据集中有两个特征:

房屋面积(㎡) 房龄(年) 120 8 80 15 200 3

面积的数值范围大约是 80 ~ 200

房龄的数值范围大约是 3 ~ 15

如果直接把这两个特征送进一些模型,如:

在 基于距离的算法(KNN、K-means)中,面积差 120㎡ vs 80㎡ 的差异(40)远比房龄差 8 年 vs 15 年 的差异(7)大得多,距离计算时几乎全被“面积”主导,房龄的影响被弱化。

在 梯度下降优化中,面积的梯度变化会很大,而房龄的梯度变化很小,导致模型在训练中更关注面积特征,忽略房龄特征。

直观理解

归一化:把所有特征的值压缩到固定范围(比如 0~1),比例关系保留,但绝对大小不重要。

标准化:让特征围绕 0 分布,并按标准差进行缩放,适合服从正态分布的特征。

比如

面积可能变成 0.2 ~ 0.9

房龄可能变成 0.1 ~ 0.8

这样,两个特征在模型计算中的“话语权”更均衡,模型能更全面地考虑不同特征的作用。

为了避免这种问题,我们需要对数据进行 特征缩放(Feature Scaling),其中最常见的两种方法就是标准化和归一化。

2. 标准化(Standardization)

2.1 定义

标准化是将数据的分布调整为均值为 0、标准差为 1的分布,使其符合标准正态分布 N(0,1)。

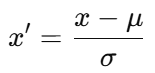

2.2 公式

对于特征 x:

μ:特征的均值

σ:特征的标准差

2.3 特点

数据范围不固定(可能是 -3 到 3,也可能更大)。

适合假设数据服从正态分布的算法,例如线性回归、逻辑回归、SVM、KNN、PCA等。

对异常值较敏感,因为均值和标准差会被极端值拉动。

2.4 Python 示例

import numpy as np

from sklearn.preprocessing import StandardScaler# 模拟数据

X = np.array([[1, 200], [2, 300], [3, 400]])scaler = StandardScaler()

X_std = scaler.fit_transform(X)print("标准化后:\n", X_std)

3. 归一化(Normalization)

3.1 定义

归一化是将数据按比例压缩到固定范围(通常是 [0,1] 或 [-1,1]),保持特征之间的比例关系。

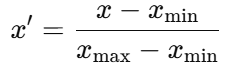

3.2 公式(Min-Max Normalization)

xmin:特征的最小值

xmax:特征的最大值

3.3 特点

数据范围固定,通常在 [0,1]。

适合对距离敏感的算法(如 KNN、K-means、神经网络),因为它能防止大数值特征主导距离计算。

对异常值非常敏感,如果数据中有极端值,压缩后的大多数数据可能聚集在很小的区间。

3.4 Python 示例

import numpy as np

from sklearn.preprocessing import MinMaxScalerX = np.array([[1, 200], [2, 300], [3, 400]])scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))

X_norm = scaler.fit_transform(X)print("归一化后:\n", X_norm)

4. 标准化 vs 归一化 对比

| 对比维度 | 标准化(Standardization) | 归一化(Normalization) |

|---|---|---|

| 公式 | ||

| 范围 | 不固定 | 固定([0,1]或[-1,1]) |

| 对异常值敏感度 | 高 | 高 |

| 适用算法 | 假设数据正态分布的算法(线性回归、SVM、PCA等) | 基于距离或梯度的算法(KNN、K-means、神经网络等) |

| 结果分布 | 均值为0、标准差为1 | 保持比例但缩放到固定范围 |

6. 总结与建议

如果算法假设数据服从正态分布 → 用标准化。

如果算法基于距离计算或需要固定范围 → 用归一化。

如果数据中有极端值,要先处理异常值再缩放,否则缩放结果会失真。

小贴士:在实际项目中,可以先用

StandardScaler或MinMaxScaler试验,再通过验证集评估效果,选择最合适的方式。