人工智能系列(7)人工神经网络中的无监督学习

一. 无监督学习简介

神经网络的一个关键属性是能够从环境中学习,并在不断学习的过程中持续改善性能。在无监督学习(又称自组织学习,self-organized learning)中,网络无需外部教师提供目标输出,而是通过对输入数据进行模式识别,自动发现其中的结构与类别,从而实现自我组织与知识获取。这种方式在一定程度上模拟了人脑神经系统的工作机制,能够适应环境变化,并可应用于聚类、特征提取、数据可视化等任务,尤其适合对数据流进行实时处理与自适应更新的场景。

二. Hebbian 学习

a. Hebb定律基础:

Hebbian 学习源于 1949 年 Donald Hebb 提出的生物学习假说,其核心理念是:如果两个神经元在同一时间被激活,它们之间的连接会被加强;反之,若激活不同步,则连接权重会减弱。这一机制被概括为“fire together, wire together”,反映了生物神经系统中基于活动相关性的可塑性原理,也为人工神经网络中局部权重更新规则提供了理论基础,使网络能够在没有外部监督信号的情况下,通过统计相关性逐渐捕捉输入数据中的潜在模式与关联结构。

我们便基于此逻辑来实现无监督学习(即找到两个关联的神经元):如果两个神经元同时激活 → 增强它们之间的连接;不同步 → 减弱连接。

b. Hebbian学习数学公式:

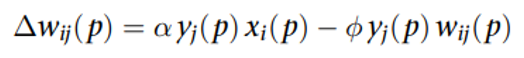

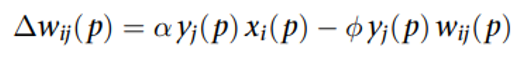

基本权重更新公式:

α 为学习率;存在的问题:权重会无限增长,解决方案:引入非线性遗忘因子∅。

c. Hebbian学习算法步骤:

i.初始化权重;

将初始突触权重设置为较小的随机值(即区间 [0, 1])。将 α 和 ∅ 赋值为较小的正值。

ii.应用输入模式;

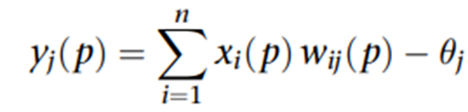

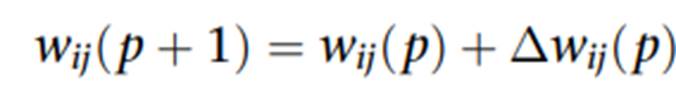

iii.更新权重;

其中

iv.迭代(i)(ii)直到权重值稳定。

三. 竞争学习

i. 概念

竞争学习是一种神经元相互竞争的学习机制,其中只有“赢家”神经元被激活(winner-takes-all),与 Hebbian 学习不同的是,输出层在一次响应中仅允许一个神经元处于激活状态。

ii. 自组织特征图

自组织特征图(SOM, Self-Organising Feature Map)的设计灵感源自人脑的大脑皮层结构。大脑皮层由数十亿个神经元和数千亿个突触构成,不同区域负责不同类型的感官与运动功能(如视觉、听觉、触觉、运动控制等),每种感官输入都会映射到皮层的特定区域,并且这种映射关系是通过神经元的自组织活动形成的,而非外部“教师”监督。这一原理被 Teuvo Kohonen 在 1980 年代引入人工神经网络领域,形成了 SOM 模型。SOM 通过无监督的竞争学习机制,将高维输入数据映射到低维(通常为二维)Kohonen 层,同时保持数据的拓扑结构:相似输入在映射平面上彼此靠近,不相似的则分开。

iii. Kohonen 网络结构与特性:

1. 网络初期邻域范围较大,随着训练逐步减小

在 SOM 训练初期,邻域范围设得较大,以便在网络中进行全局调整,使得映射拓扑能够快速成形。随着训练的进行,邻域半径会逐渐缩小,最终只影响最佳匹配单元(BMU)及其非常接近的邻居,从而实现局部精细化调整。即刚开始要做全局调整,让整体拓扑关系快速成形;后期逐步缩小邻域,进行局部微调,让映射更加精细。

2. 侧向连接进行竞争

Kohonen 网络的输出层神经元之间存在侧向连接(lateral connections),这种结构支持神经元之间相互激励与抑制,从而实现winner-takes-all(赢家通吃)机制。具体来说,当某个神经元成为 BMU(最佳匹配单元)时,会抑制其他神经元的响应,确保同一输入模式只激活一个核心神经元。这种竞争过程能有效避免多个神经元同时对相同模式敏感,保持映射结果的唯一性和稳定性。

3. 墨西哥帽函数调节邻居的激励与抑制

在更新权重时,SOM 通常采用墨西哥帽函数来调节邻域神经元的激励与抑制。该函数的形状类似中间高、周围低、再外围略高的曲线,使得 BMU 权重更新幅度最大,近邻神经元得到较小的正向更新,而远一些的神经元可能会被抑制。这种激励–抑制平衡有助于保持拓扑连续性,同时增强不同类别之间的分隔效果。

iv. 竞争学习更新规则:

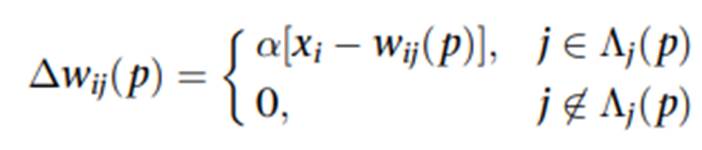

- 仅胜者神经元及其邻域更新权重;

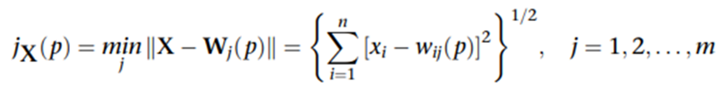

- 使用欧几里得距离作为匹配准则:

3.最小距离神经元为胜者,其权重向输入向量方向移动。

四. Kohonen 网络的学习算法步骤:

- 初始化:小随机值初始化权重,设定学习率;

- 激活与匹配:找出最接近输入向量的神经元;

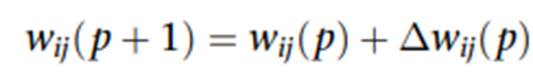

- 权重更新:

α是学习率,控制更新幅度;Λj(p)是邻域函数;

4.迭代:更新迭代次数并返回步骤2,直到权重收敛或无显著变化。