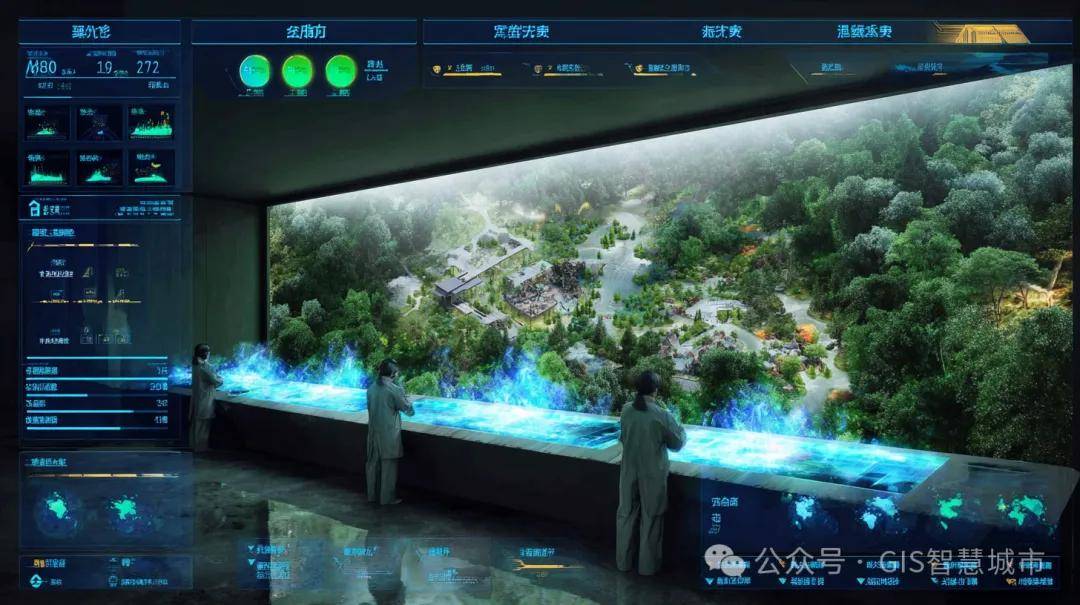

生物多样性智慧化监测平台

在浩渺的自然疆域中,生物多样性是地球生命历经沧桑雕琢的无价瑰宝,是维系生态平衡、撑起人类福祉的关键柱石。然而,随着现代化进程的迅猛推进,生物多样性正承受着空前的压力,栖息地缩减、环境污染、气候变化等诸多挑战纷至沓来,物种灭绝速率的加快为地球生态蒙上了层层阴霾。生物多样性智慧化监测平台的横空出世,恰似一把开启生态保护新纪元的 “金钥匙”,以科技的硬实力为生物多样性筑牢守护壁垒。

一、建设内容

(一)构建全方位监测网络

从高山之巅到深海之渊,从热带雨林到寒带冻原,生态监测站点星罗棋布。这些站点依据不同生态系统特性合理布局,有的藏匿于密林深处,有的立于湿地之畔,有的融入广袤草原,还有的扎根于蔚蓝海洋之中。借助卫星遥感、无人机巡航等先进技术,实现对广袤土地的高清影像捕捉、地表温度监测、植被覆盖度评估以及海洋生态的深度洞察,精准描绘出生态系统的全貌,清晰勾勒出物种栖息迁徙的脉络轨迹。

(二)打造一体化数据平台

海量的监测数据宛如奔腾的江河,汇聚于生物多样性智慧化监测平台。这个数据 “大本营”,以强大的存储能力为依托,构建起涵盖物种名录、分布地图、种群数量动态、生态环境指标等在内的庞大数据库。它们被分门别类、条理清晰地存储起来,成为生态保护决策的坚实基石。不仅如此,平台还以直观的可视化界面示人,管理人员借此能轻松掌控生物多样性现状,精准追溯历史变迁,为守护生态宝藏提供强大的信息支撑。

(三)物种识别与智能分析

生物多样性智慧化监测平台为物种识别插上了智能的翅膀。利用人工智能算法,对监测数据进行深度挖掘和分析,能够精准识别出物种的种类、数量以及分布情况。无论是隐匿于深林的珍稀兽类,还是翱翔于天际的候鸟,亦或是深海中渺小却独特的浮游生物,都能在短时间内被清晰识别。这一功能的实现,离不开对海量物种数据的学习和训练,它犹如一位经验丰富的生物学家,凭借敏锐的洞察力,为生物多样性保护提供关键依据。

二、核心技术

(一)物联网技术

物联网技术为生物多样性智慧化监测平台注入了强大的感知能力。通过在监测设备和传感器中嵌入物联网芯片,实现设备之间的互联互通。传感器实时采集的数据,如温度、湿度、光照、土壤养分等生态信息,能够迅速传输至平台,形成一张紧密相连的生态监测网。管理人员可以远程操控设备,实时获取监测数据,轻松管理分布在不同区域的监测站点,实现对生态环境的精准掌控。

(二)大数据技术

大数据技术彰显出其在生态数据处理上的磅礴之力。面对海量的生态监测数据,传统处理方式往往捉襟见肘。而大数据技术凭借其高效的数据挖掘和分析能力,轻松应对海量数据。通过建立复杂的数学模型,对生态数据进行深度剖析,能精准描绘出生物多样性的动态变化趋势,发现物种分布与生态环境变化之间的隐匿关联。比如,它能精准分析出某一物种数量变化与气候变化、栖息地破坏等因素的紧密联系,为保护生物多样性提供极具价值的决策依据。

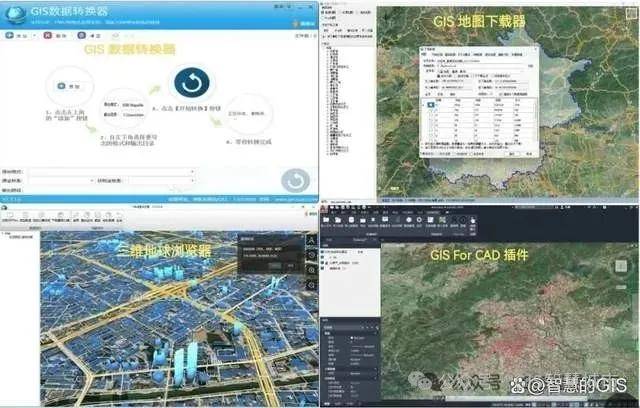

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

(三)人工智能技术

人工智能技术为生物多样性智慧化监测平台带来了超凡的智能识别和预测能力。深度学习算法赋予平台对物种图像和声音进行精准识别的 “慧眼”,哪怕是在复杂多变的自然环境中,也能迅速锁定物种踪迹。同时,借助机器学习算法,平台能够对生态数据进行深度学习,建立预测模型,精准预测物种数量变化、生态系统演变趋势以及潜在的生态风险。这使得生态保护工作可以从被动应对转变为主动出击,提前采取措施,防范生态危机于未然。

(四)环境DNA技术

环境DNA技术如同一把神奇的 “生态探针”,为生物多样性监测开辟了全新的维度。生物在环境介质中活动时会留下DNA痕迹,这些微小的遗传信息成为我们了解生物分布和多样性的重要线索。从水体、土壤中提取环境DNA,经过高通量测序和生物信息学分析,能够精准识别出其中蕴含的物种信息。这一技术的优势在于无需直接捕捉生物个体,即可实现对生物群落结构和物种组成的高效监测,尤其适用于那些难以直接观测的生物类群和生境复杂区域,为生物多样性评估提供了一种强大而创新的工具。

三、应用成果与价值

(一)提升监测效率

过去,生物多样性监测工作依赖人工实地考察,不仅耗费大量人力、物力和时间,监测范围和频率也受限。如今,智慧化监测平台实现了监测数据的自动采集、实时传输和智能分析,大大提高了监测效率。以丽水市为例,通过建设生物多样性智慧监测样区,收集了海量监测数据,成功监测到众多珍稀物种,为生物多样性保护提供了精准的数据支持。

(二)助力精准保护

借助该平台的深度数据分析,可以精准识别出生物多样性面临的威胁因素,如栖息地破坏、环境污染、气候变化等,从而为制定针对性的保护措施提供科学依据。例如,通过对某一濒危物种的栖息地环境和种群动态监测,发现其栖息地正遭受非法开发建设的严重威胁。相关部门据此及时叫停违规项目,对关键区域实施严格保护,为物种的繁衍生息创造了有利条件。

(三)促进协同保护

平台打破了部门之间的数据壁垒,实现了数据共享和协同工作。环保、林业、农业、水利等多部门可在此基础上联合开展行动,形成强大的生态环保合力。例如,在跨区域的湿地生态系统保护中,各地通过共享监测数据,协同制定湿地修复方案,同步开展生态补水、植被恢复等工作,有效提升了整个湿地生态系统的保护成效。

四、面临的挑战与未来展望

(一)技术局限与突破方向

尽管当前的生物多样性智慧化监测平台已取得显著成果,但仍存在一些技术瓶颈亟待突破。比如,部分监测设备在复杂自然环境中的稳定性欠佳,数据传输的可靠性有待提高;对于一些形态相似或生态习性相近的物种,人工智能识别的准确性仍需进一步提升。未来,一方面需要加强监测设备的研发,提升其在极端环境下的适应性和稳定性;另一方面,不断优化人工智能算法,通过增加训练数据量、改进模型结构等方式,提高物种识别的准确率和效率。

(二)数据安全与隐私保护

随着监测数据量的呈爆发式增长,数据安全和隐私保护问题日益凸显。生物多样性数据涉及国家生态安全和诸多商业利益,一旦泄露可能引发严重后果。未来,要构建更加严密的数据安全防护体系,采用先进的加密技术、访问控制技术和数据备份恢复技术,防止数据被窃取、篡改或丢失。同时,建立健全的数据管理和隐私保护制度,规范数据的采集、存储、传输和使用流程,确保生物多样性数据的安全性和完整性。

(三)公众参与和意识提升

目前,公众对生物多样性保护的认知和参与度普遍较低,这在一定程度上限制了生物多样性智慧化监测平台的应用和推广。未来,需进一步加强生物多样性保护的宣传教育工作,通过多种渠道向公众普及生物多样性知识,提高公众的保护意识。同时,借助平台的公众参与功能,如在线举报、志愿者活动报名等,鼓励公众积极参与生物多样性监测和保护行动,营造全社会共同参与生物多样性保护的良好氛围。

生物多样性智慧化监测平台为生物多样性保护打开了一扇希望之窗。它以物联网、大数据、人工智能和环境DNA等前沿技术为支撑,为生物多样性监测与保护注入了强大动力。在生态保护的新征程中,我们有理由相信,这一平台将持续优化升级,汇聚起更强大的科技力量,为生物多样性撑起一把坚实的 “保护伞”,让地球生态长葆生机与活力。