WebGIS视角下基孔肯雅热流行风险地区分类实战解析

目录

前言

一、关于基孔肯雅热

1、病原学特征

2、流行病学特征

3、疫情处置

4、预防措施

二、流行风险地区空间可视化

1、流行风险地区分类标准

2、空间查询基础

3、Leaflet空间可视化

三、流行风险地区WebGIS展示

1、Ⅰ类地区

2、Ⅱ类地区

3、Ⅲ类地区

4、Ⅳ类地区

四、总结

前言

在全球化与城市化进程不断加速的当下,传染病的传播范围与速度呈现出前所未有的态势,给公共卫生安全带来了严峻挑战。基孔肯雅热作为一种由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,近年来在多个地区引发疫情,其传播速度快、感染范围广,且易与其他蚊媒传染病叠加流行,严重威胁着人类健康和社会稳定。准确划分基孔肯雅热流行风险地区,对于制定科学合理的防控策略、优化医疗资源配置以及提高公众防范意识具有至关重要的意义。

本研究旨在通过系统梳理 WebGIS 技术在传染病流行风险评估中的应用现状与优势,结合基孔肯雅热的流行特点和防控需求,构建一套基于 WebGIS 的流行风险地区分类展示,并通过实际案例进行验证和优化。通过对数据采集、处理、分析以及可视化展示等关键环节的详细剖析,探讨 WebGIS 技术在基孔肯雅热防控中的应用模式和效果,为公共卫生领域的信息化建设提供参考借鉴,同时也为其他传染病的流行风险评估提供一种新的技术思路和实践范例。在接下来的章节中,我们将逐步展开对这一主题的深入探讨,从理论基础到技术实现,从方法构建到实战应用,全面呈现 WebGIS 在基孔肯雅热流行风险地区分类中的强大功能和应用潜力。

一、关于基孔肯雅热

截止2025-08-09,佛山市此次基孔肯雅热疫情已持续近一个月,感染病例占广东全省病例数的95%以上。根据最新通报,疫情的核心区,佛山市顺德区通过源头治理、专业队伍下沉、广泛发动群众参与等多种手段,日新增确诊基孔肯雅热病例数持续下降,疫情快速上升势头得到初步遏制。我国的广东省佛山市发生了基孔肯雅热疫情。下面将从病理学特征、流行病学特征、疫情处置、预防措施等4个方面来对基孔肯雅热进行一个简单的介绍。

1、病原学特征

基孔肯雅热(Chikungunya fever,CHIK)是由基孔肯雅病毒(Chikungunya virus,CHIKV)引起的一种急性传染病。CHIKV 属于披膜病毒科(Togaviridae)甲病毒属(Alphavirus),是一种单股正链 RNA 病毒,基因组长度约为 11-12 kb。病毒直径约 70 nm,有包膜,含有 3 个结构蛋白(衣壳蛋白 C、包膜蛋白 E1 和 E2)和 4 个非结构蛋白(nsP1、nsP2、nsP3 和 nsP4)。CHIKV 可在多种细胞中繁殖,如 Vero、C6/36、BHK-21 和 HeLa 细胞,但对血细胞不敏感。该病毒对理化因素抵抗力较弱,对酸、热、脂溶剂、去污剂、漂白粉、酚、70% 酒精和甲醛敏感。基孔肯雅病毒对热敏感,56℃30分钟可灭活;不耐酸,70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸、甲醛、戊二醛、酚类、碘伏和季铵盐化合物等消毒剂及紫外照射可灭活。

2、流行病学特征

基孔肯雅热主要流行于非洲、南亚和东南亚地区,近年来在全球热带和亚热带地区广泛传播。其主要传染源包括急性期患者、隐性感染者和感染病毒的非人灵长类动物。传播媒介主要是埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Ae. albopictus)。人群对 CHIKV 普遍易感,感染后可表现为显性感染或隐性感染。该病主要流行季节为夏、秋季,热带地区一年四季均可流行,流行与媒介活动密切相关。

以下信息参考互联网信息:基孔肯雅热防控技术指南(2025年版):

(a)传染源

患者、隐性感染者、带病毒的非人灵长类动物。

(b)传播途径

主要通过携带基孔肯雅病毒的伊蚊叮咬传播,在我国传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊。伊蚊在叮咬病毒血症期的人或动物后,病毒在蚊虫体内繁殖并到达唾液腺内增殖,经2至10天的外潜伏期再传播。

罕见情况下,可发生经输血或接触患者血液导致传播和母婴传播。

(c)潜伏期

一般为1—12天,多为3—7天。

(d)传染期

大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

(e)易感人群

人群普遍易感。人感染病毒后可获得持久免疫力。

(f)流行特征

1952年在坦桑尼亚首次发现基孔肯雅病毒,主要流行于非洲地区,之后不断扩展到东南亚、南亚、印度洋岛屿及美洲地区。截至2025年6月,全球已有119个国家和地区报告了基孔肯雅热的本地传播,主要发生在美洲、亚洲和非洲,累及地区与登革热、寨卡病毒病相近。

在我国,基孔肯雅热尚未形成地方性流行,但白纹伊蚊分布范围广泛,适合病毒快速传播的蚊媒活跃期长,面临病毒血症期输入性病例引起的局部传播风险。2008年我国首次发现输入性病例,2010年后相继报告了6起输入引发的本地疫情。7—11月为我国报告病例高峰期。

(g)临床特征

基孔肯雅热患者的临床特征是突然发热,经常伴有严重关节痛和皮疹,极少数患者可出现出血、脑炎、脊髓炎等严重并发症,甚至导致死亡。常见临床表现如下:

1. 发热:急起发热,体温可达39℃以上,一般发热1天~7天。部分病人热退后再次出现发热,表现为双峰热,持续3天~5天恢复正常。常伴有寒战、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、畏光、恶心、呕吐等症状。

2. 关节疼痛:关节疼痛主要累及手腕和踝趾等小关节,也可涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起剧烈疼痛是本病的重要特征。急性期多个关节出现疼痛或关节炎表现,可有肿胀或僵硬,晨间较重,严重者不能活动,通常1周~3周缓解。部分病例关节疼痛可持续数月甚至数年。

3. 皮疹:发病后2天~5天,半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹或紫癜,疹间皮肤多为正常,部分伴有瘙痒感,数天后消退,可伴脱屑。

3、疫情处置

疫情处置的关键在于早期识别和快速响应。一旦发现基孔肯雅热病例,应立即启动应急机制,开展流行病学调查,确定传染源和传播范围。对患者进行隔离治疗,减少病毒传播风险。同时,加强蚊媒控制措施,如清除积水、喷洒杀虫剂等,降低伊蚊密度。此外,还需对密切接触者进行医学观察,及时发现和处理新发病例

4、预防措施

预防基孔肯雅热的主要措施包括个人防护和环境管理。个人防护方面,建议在流行地区使用驱蚊剂、穿着长袖衣物和长裤,避免在蚊虫活动高峰期外出。环境管理方面,需定期清理积水容器、疏通下水道,减少蚊虫滋生地。此外,提高公众对基孔肯雅热的认识,加强健康教育,也是预防该病的重要手段

二、流行风险地区空间可视化

在传统的传染病流行风险评估中,多依赖于历史数据统计、现场调查以及经验模型等方法,这些方法在一定程度上能够提供有价值的信息,但存在诸多局限性。例如,数据获取的时效性差、空间分辨率低、难以动态更新以及无法直观呈现地理分布等问题,导致防控措施的针对性和及时性不足。而 WebGIS(Web 地理信息系统)技术的出现和发展,为解决这些问题提供了全新的思路和工具。WebGIS 融合了地理信息系统(GIS)强大的空间分析功能与互联网的便捷性,能够实现地理空间数据的在线采集、存储、管理、分析和可视化展示,打破了传统 GIS 应用在时间和空间上的限制,使得传染病流行风险的动态监测与评估更加高效、精准和可视化。本节将以WebGIS为例讲解如何对基孔肯雅热的流行风险地区进行空间可视化。

1、流行风险地区分类标准

以下是来自官方的指导指南,根据当前的实际情况,对相关地区的流行风险进行分类展示用以科学的进行疫情处理和防控,这个空间分类标准也是后续的时空可视化的基础。

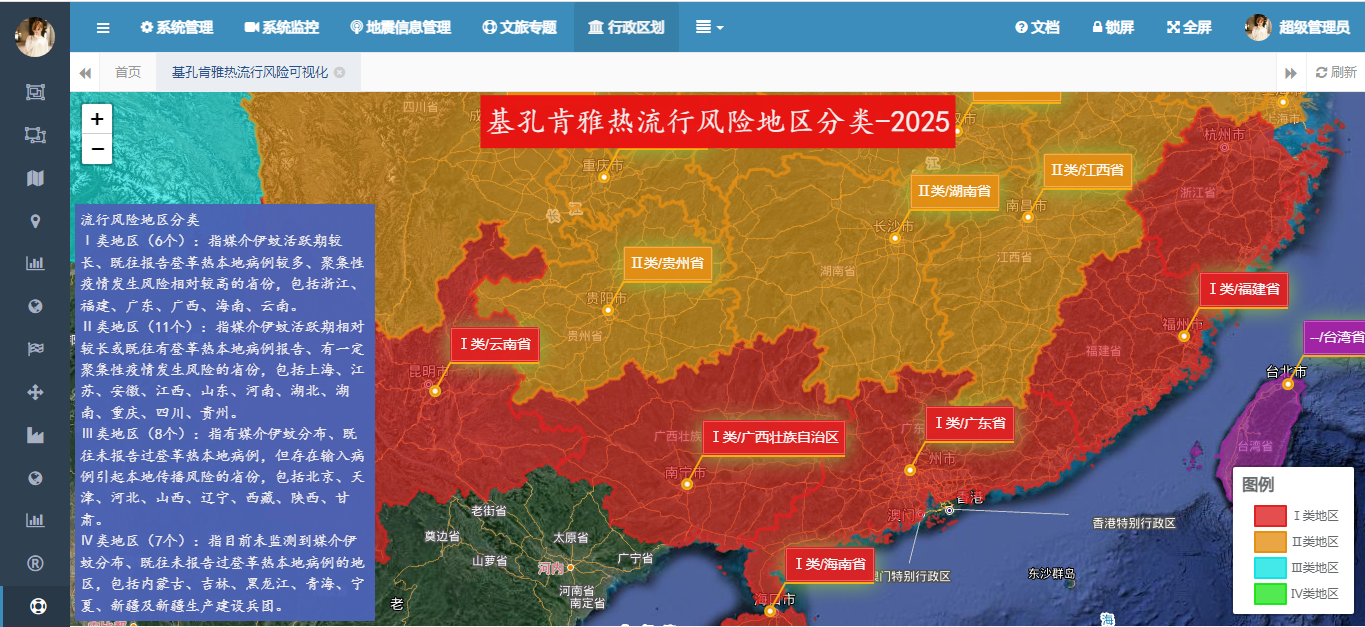

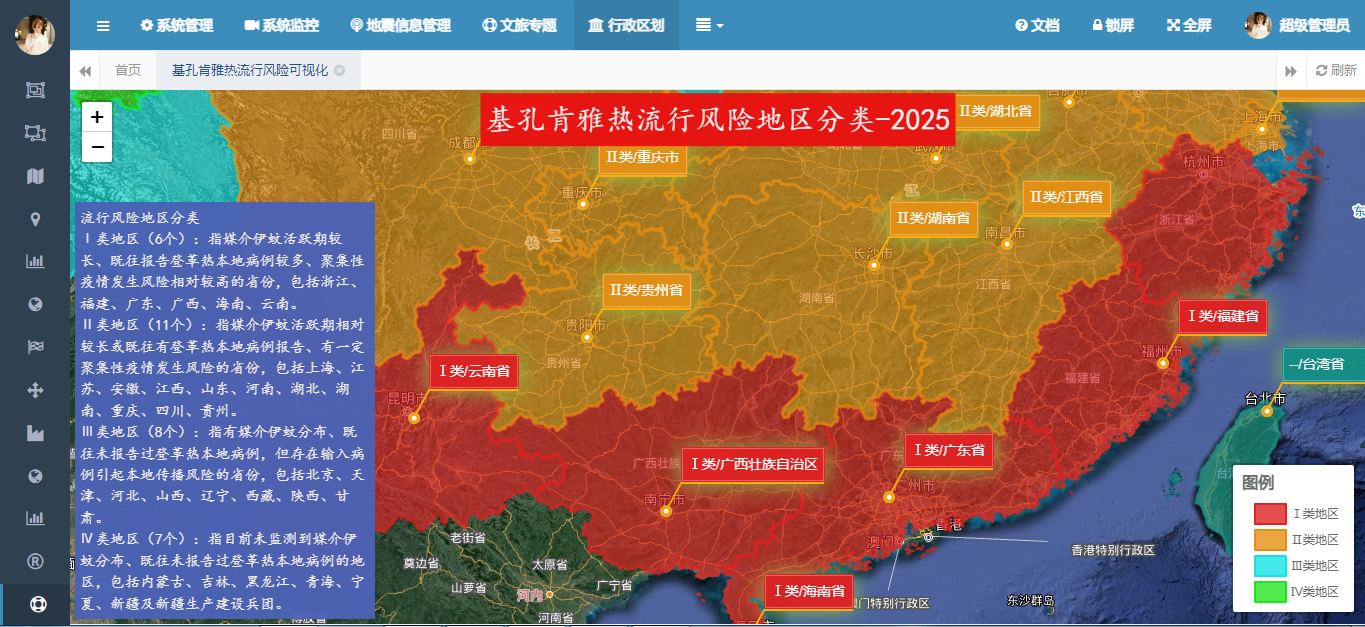

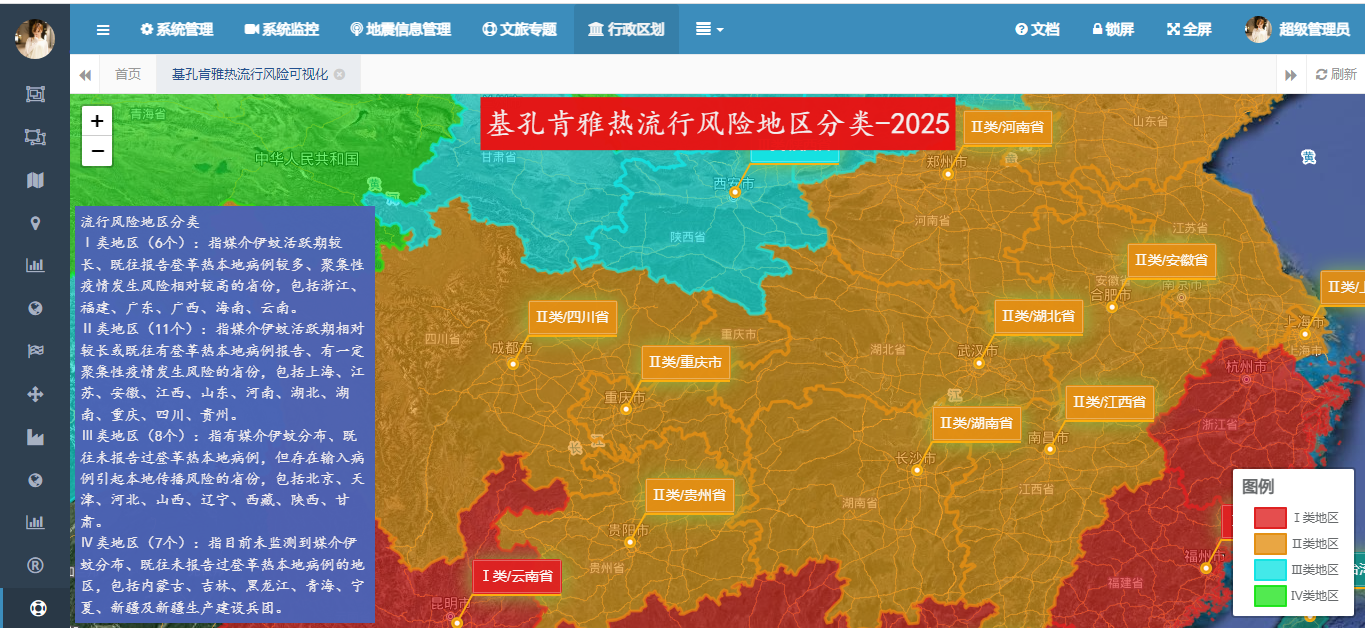

贯彻多病同防策略,综合考虑媒介伊蚊地域分布和活跃期长短,参照《登革热防控方案》(2025年版),将31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团的流行风险由高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类地区。后续可视传播风险变化动态调整。

Ⅰ类地区(6个):指媒介伊蚊活跃期较长、既往报告登革热本地病例较多、聚集性疫情发生风险相对较高的省份,包括浙江、福建、广东、广西、海南、云南。

Ⅱ类地区(11个):指媒介伊蚊活跃期相对较长或既往有登革热本地病例报告、有一定聚集性疫情发生风险的省份,包括上海、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州。

Ⅲ类地区(8个):指有媒介伊蚊分布、既往未报告过登革热本地病例,但存在输入病例引起本地传播风险的省份,包括北京、天津、河北、山西、辽宁、西藏、陕西、甘肃。

Ⅳ类地区(7个):指目前未监测到媒介伊蚊分布、既往未报告过登革热本地病例的地区,包括内蒙古、吉林、黑龙江、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团。

2、空间查询基础

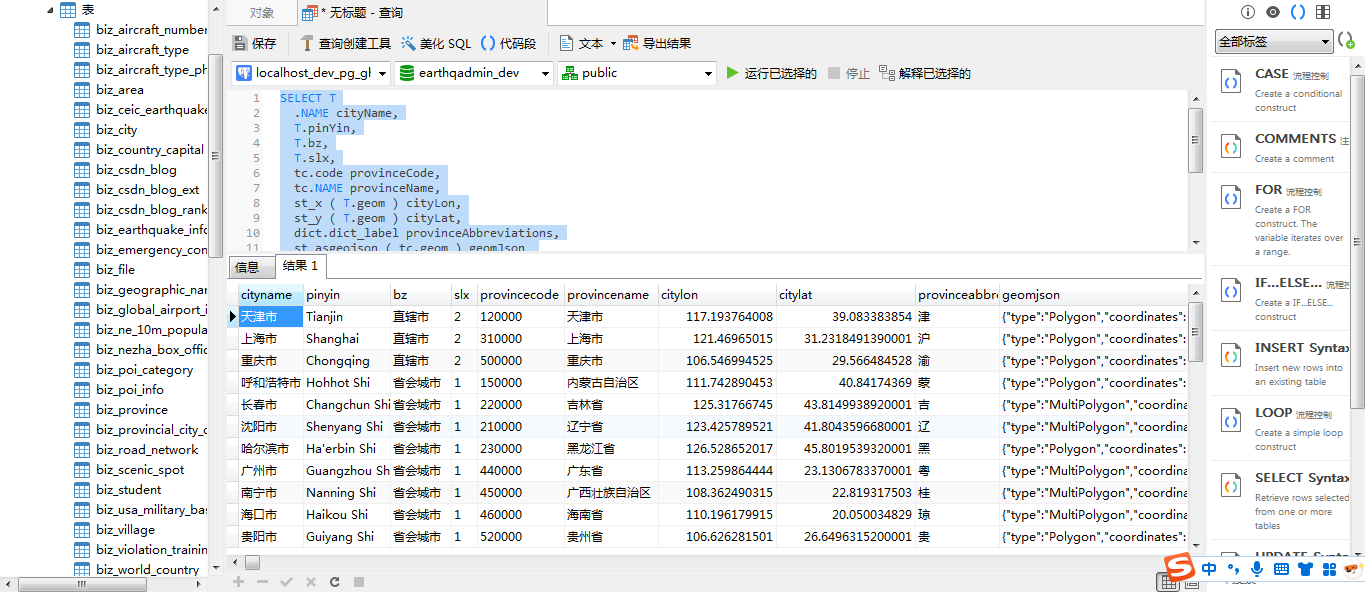

在进行空间查询之前,首先我们需要将省份信息查询出来,这里为了准确的标注省份信息,将省会信息也同步进行了查询。空间查询SQL如下:

SELECT T.NAME cityName,T.pinYin,T.bz,T.slx,tc.code provinceCode,tc.NAME provinceName,st_x ( T.geom ) cityLon,st_y ( T.geom ) cityLat,dict.dict_label provinceAbbreviations,st_asgeojson ( tc.geom ) geomJson

FROMbiz_geographic_name T,biz_province tc,sys_dict_data dict

WHERET.bz IN ( '省会城市', '直辖市', '首都' ) AND st_contains ( tc.geom, T.geom ) AND dict.dict_value = tc.code查询结果如下:

有了空间查询的基础之后,接下来就基于Leaflt来进行空间可视化的实现。

3、Leaflet空间可视化

在基于基孔肯雅热的风险地区分布展示时,首先需要对地区进行分类,分类的实现可以使用后端的实现,也可以采用前端的方法来实现。这里为了演示方便,使用前端的方式进行演示。首先在Leaflet中定义分类及其省份信息,使用数组的方式进行定义。

//区域定义及颜色配置

var sixregionsList = [{index:"1",name:"Ⅰ类",color:"#df2222",provinces:['330000','350000','440000','450000','460000','530000']},{index:"2",name:"Ⅱ类",color:"#e39014",provinces:['310000','320000','340000','360000','370000','410000','420000','430000','500000','510000','520000']},{index:"3",name:"Ⅲ类",color:"#14e3e3",provinces:['110000','120000','130000','140000','210000','540000','610000','620000']},{index:"4",name:"Ⅳ类",color:"#17e314ed",provinces:['150000','220000','230000','630000','640000','650000']}];为了让程序具有更加的通用性,可以将数据的接口定义存放到后端,感兴趣的朋友可以根据实际情况进行改造。

为了在地图上能快速的对地图颜色及其空间信息进行标注,需要进行图例的标注,图例的动态生成方法如下:

var legendData = new Array();

for(var i = 0;i<sixregionsList.length;i++){var _tempData = sixregionsList[i];legendData.push({label: "\xa0\xa0"+_tempData.name + "地区" ,type: "rectangle",radius: 12,color: _tempData.color,fillColor: _tempData.color,fillOpacity: 0.8,weight: 2});

}

initLegend(legendData);流行风险地区颜色查找,为了让分类省份和展示省份进行对应,这里需要循环每个分类的省份编码信息,关键代码如下:

//根据区域获取颜色,与标注保持一致

function getChikungunyaColor(provinceCode){for(var i = 0;i<sixregionsList.length;i++){var _tempData = sixregionsList[i];for(var j = 0;j<_tempData.provinces.length;j++){if(provinceCode == _tempData.provinces[j]){return _tempData;break;}else{continue;}}}

}省级流行风险地区空间可视化对应逻辑代码如下所示:

function previewProvince(){$.ajax({ type:"get", url:prefix + "/abbreviations/list", data:{}, dataType:"json", cache:false,processData:false,success:function(result){if(result.code == web_status.SUCCESS){showLayerGroup.clearLayers();for(var i = 0;i< result.data.length;i++){var areaData = result.data[i];var regionConfig = areaData.provinceCode == "710000" ? {index:"7",name:"--",color:getRandomColor()} : getChikungunyaColor(areaData.provinceCode);var color = regionConfig.color;var regionName = regionConfig.name;var areaLayer = L.geoJSON(JSON.parse(areaData.geomJson),{style: {color:color,fillColor:color,weight:3,"opacity":0.65, fillOpacity: 0.65 }}).addTo(collisionLayer);var myIcon = L.divIcon({iconSize: null,className: '',popupAnchor:[5,5],shadowAnchor:[5,5],html: buildShowInfo(i,color,areaData,regionName)});showLayerGroup.addLayer(areaLayer);//中心点位L.marker([areaData.cityLat,areaData.cityLon], { icon: myIcon}).addTo(collisionLayer);showLayerGroup.addLayer(collisionLayer);}}},error:function(){$.modal.alertWarning("获取空间信息失败");}});}三、流行风险地区WebGIS展示

从 WebGIS 的视角出发,对基孔肯雅热流行风险地区进行分类,可以充分利用其多源数据集成能力,整合气象数据、地理环境数据、人口流动数据、蚊媒分布数据以及病例报告数据等多维度信息,构建综合评估模型。通过空间分析技术,如空间插值、缓冲区分析、叠加分析等,可以精确地识别出高风险区域、中风险区域和低风险区域,并以直观的地图形式呈现出来。同时,WebGIS 的动态更新功能能够实时反映疫情的变化趋势,为疫情防控决策提供实时依据。此外,借助 WebGIS 的网络共享特性,不同地区、不同部门的工作人员可以方便地访问和共享流行风险地图及相关数据,实现协同防控,提高整体防控效率。

1、Ⅰ类地区

Ⅰ类地区(6个):指媒介伊蚊活跃期较长、既往报告登革热本地病例较多、聚集性疫情发生风险相对较高的省份,包括浙江、福建、广东、广西、海南、云南。

2、Ⅱ类地区

Ⅱ类地区(11个):指媒介伊蚊活跃期相对较长或既往有登革热本地病例报告、有一定聚集性疫情发生风险的省份,包括上海、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州。

3、Ⅲ类地区

Ⅲ类地区(8个):指有媒介伊蚊分布、既往未报告过登革热本地病例,但存在输入病例引起本地传播风险的省份,包括北京、天津、河北、山西、辽宁、西藏、陕西、甘肃。

4、Ⅳ类地区

Ⅳ类地区(7个):指目前未监测到媒介伊蚊分布、既往未报告过登革热本地病例的地区,包括内蒙古、吉林、黑龙江、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团。

四、总结

以上就是本文的主要内容,本研究旨在通过系统梳理 WebGIS 技术在传染病流行风险评估中的应用现状与优势,结合基孔肯雅热的流行特点和防控需求,构建一套基于 WebGIS 的流行风险地区分类展示,并通过实际案例进行验证和优化。通过对数据采集、处理、分析以及可视化展示等关键环节的详细剖析,探讨 WebGIS 技术在基孔肯雅热防控中的应用模式和效果,为公共卫生领域的信息化建设提供参考借鉴,同时也为其他传染病的流行风险评估提供一种新的技术思路和实践范例。行文仓促,定有许多的不足之处,欢迎各位朋友在评论区批评指正,不胜感激。

本文撰写过程中参考以下内容,链接地址:

1、基孔肯雅热防控技术指南(2025年版)。

2、广东佛山基孔肯雅热病例持续下降 疫情快速上升势头已得到初步遏制。