如何衡量需求的紧急程度

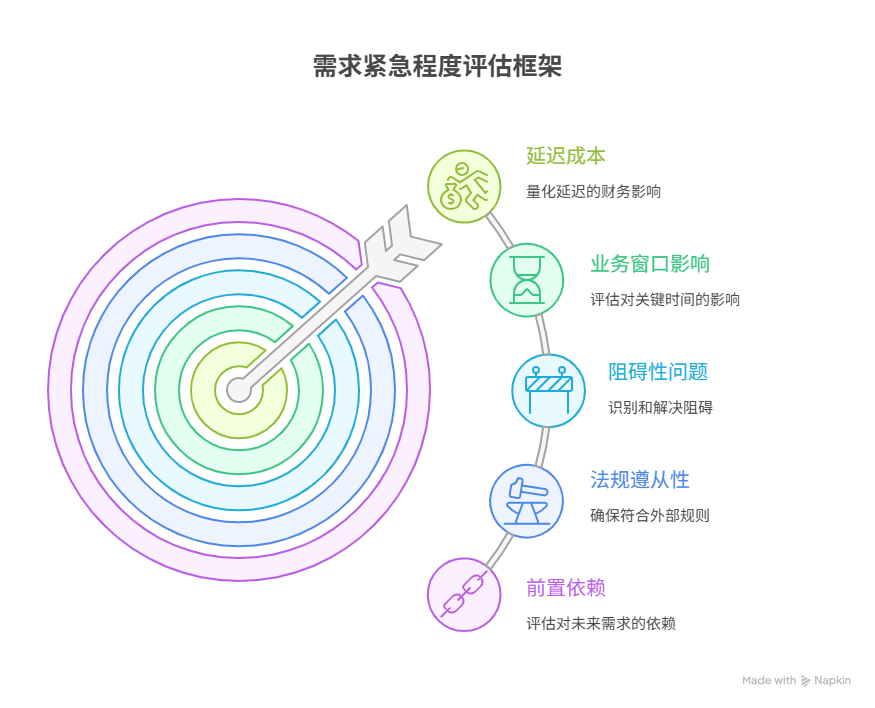

衡量需求的紧急程度,其核心在于建立一套客观、量化、且基于商业影响的评估框架,从而将干系人主观的“紧迫感”,转化为团队可进行理性决策的“优先级数据”。一套行之有效的紧急程度衡量体系,其构建必须综合考量五大关键维度:评估其对关键业务窗口期的影响、量化其“延迟成本”、判断其是否能解决“阻碍性”问题、分析其对外部法规或合同的遵从性、以及考察其是否为后续高价值需求的“前置依赖”。

其中,量化其“延迟成本”,是所有衡量方法中最科学、也最具说服力的核心框架。它要求我们,在面对一个“紧急”的需求时,不再是简单地接受这个标签,而是要带领干系人,共同去回答一个更深刻的商业问题:“如果我们推迟一周(或一个月)来交付这个功能,将会给我们的业务,带来多少具体的、可量化的经济损失?” 这个问题,能够有效地,将讨论,从“情绪”的层面,拉回到“经济学”的层面。

一、紧急的“陷阱”:为何不能只凭“感觉”

在需求管理的日常工作中,“紧急”是最常被滥用、也最具“魔力”的词汇。一个需求,一旦被冠以“紧急”的标签,似乎就拥有了“插队”和“颠覆”所有既定计划的特权。然而,绝大多数所谓的“紧急”,都只是“紧迫感”的体现,而非真正的、战略性的紧急。如果一个产品团队,缺乏一套客观的衡量标准,其工作节奏,就必然会被这些真真假假的“紧急”需求,冲击得支离破碎。

1. “紧急”的暴政与“重要性”的旁落

美国前总统德怀特·艾森豪威尔曾提出一个深刻影响了后世时间管理理论的洞察,后被管理大师史蒂芬·柯维发扬光大为著名的“四象限法则”。其核心思想是,事务可以被分为四个象限:重要且紧急、重要但不紧急、紧急但不重要、不重要不紧急。

一个团队的长期价值,恰恰是由那些“重要但不紧急”的事务(如技术架构优化、新市场探索、团队能力建设)所决定的。然而,在缺乏有效衡量机制的情况下,“紧急但不重要”的事务所带来的“紧迫感”,会持续地、无法抗拒地,侵占掉所有本该投入到“重要但不紧急”事务上的资源。这就是所谓的“紧急的暴政”。

2. “假性紧急”的常见来源

干系人的个人焦虑:某个部门的负责人,因为其自身的KPI压力,而将其个人焦虑,投射为对需求的“紧急”要求。

销售团队的逼单压力:“只要我们能承诺下周上线这个功能,这张价值百万的合同就能签下来!”

“近期偏见”(Recency Bias):最新发生的问题、或最新提出的想法,在我们的感知中,天然地,就比那些已经存在了一段时间的问题,显得“更紧急”。

因此,建立一套衡量紧急程度的客观标准,其首要目的,就是为了赋予产品负责人,在面对各种“假性紧急”的压力时,能够有理有据地、优雅地,进行“降温”和“校准”的专业能力。

二、核心框架:量化“延迟成本”

要科学地衡量一个需求的“紧急程度”,最强大的、源于精益产品开发思想的核心框架,就是“延迟成本”(Cost of Delay)。

1. 什么是延迟成本?

延迟成本,是指因为我们“推迟”交付某个功能,而导致的、组织在经济效益上的“潜在损失”。它将“紧急”这个模糊的、定性的概念,直接翻译为了一个可被估算和比较的、定量的“金钱”问题。

在评估一个需求的紧急程度时,我们真正需要回答的问题,并非“它有多急?”,而是“如果我们现在不做它,从今天起,它每天(或每周、每月)会让我们公司损失多少钱?”

2. 延迟成本的三大构成要素

一个需求的“延迟成本”,通常由以下三个核心要素,共同构成。在评估时,我们需要与业务方、财务方一起,对这三者,进行一次系统性的分析。

要素一:用户/商业价值的直接损失 这是最直接的、与收入或成本挂钩的损失。我们需要估算:

增量收入的错失:如果这个功能早上线一个月,预计能为我们带来多少新的订阅收入或交易流水?

可节省成本的延迟:如果这个旨在“降本增效”的内部工具,晚上线一个月,我们在此期间,需要额外支付多少的人工成本?

客户流失:如果我们迟迟不解决这个核心痛点,预计会有多少比例的用户,因此而流失到竞争对手那里去?

要素二:时间关键性(机遇窗口) 有些需求的价值,是非线性的,它会随着时间的推移而急剧地“衰减”。

市场窗口期:我们是否正在与竞争对手,争夺同一个市场窗口?第一个推出该功能的玩家,可能会获得压倒性的优势。

季节性或活动性:这个功能,是否是为了配合一个有明确截止日期的市场活动(如“双十一大促”)或季节性需求(如“毕业季招聘”)?一旦错过了这个时间点,其价值可能就直接归零。

客户合同承诺:我们是否在合同中,向某个关键客户,承诺了具体的交付日期?延迟,将直接导致合同违约和商誉受损。

要素三:降低风险/创造机会的价值 这是更具战略性的、关于“未来”的价值考量。

风险规避价值:这个需求,是否是为了修复一个重大的、随时可能爆发的“安全漏洞”或“系统稳定性”隐患?其延迟的成本,就是整个系统在这段时间内,所承担的“风险敞口”。

机会使能价值:这个需求,本身可能并不直接创造巨大的用户价值,但它是一个关键的“战略赋能器”(Opportunity Enabler)。即,它的完成,是后续一系列更高价值的需求得以展开的“技术前提”或“业务前提”。其延迟的成本,就是所有这些后续高价值需求,被“集体延迟”所带来的成本总和。

三、实用维度一:市场与业务窗口

除了运用“延迟成本”这个大框架,在日常实践中,我们还可以通过一些更具体的“检查清单”,来快速地判断一个需求的真实紧急性。

1. 竞争与市场动态

竞争对手是否刚刚发布了类似功能? 如果是,我们的“应对”需求,其紧急性就很高。

行业内,是否有新的“风口”或“趋势”出现? 我们是否需要一个“探索性”的需求,来快速地、低成本地,对这个新趋势进行验证?

2. 营销与销售节奏

是否有关乎公司声誉的、大型的市场活动或产品发布会,依赖于这个功能的按时上线?

销售团队,是否正在与某个能决定公司年度业绩的“战略级”大客户,进行最终的谈判,而这个功能,是合同中明确要求的“必达项”?

3. 法规与合规期限

是否有一个新的、与我们业务相关的法律法规,即将生效? 例如,关于数据隐私、税务、或行业准入的政策。所有为了满足这些法规的“合规性”需求,都具有最高的、不容置疑的紧急性。

四、实用维度二:内部“阻碍”与“依赖”

除了外部压力,需求的紧急性,也常常源于组织内部的“流程”和“系统”的健康需求。

1. 生产环境的“大火” 一个正在生产环境中,造成用户数据丢失、核心交易流程中断、或严重安全漏洞的“P0级”线上故障,其修复需求的紧急性,永远是第一位的。此时,所有的常规开发计划,都应为其“让路”。

2. 内部流程的“堵点” 一个需求,如果它本身,是多个其他并行团队的工作的“上游依赖”,那么,它的紧急性,就应该被“放大”。

例如,一个由“平台架构部”负责的“新版API”的开发需求,其本身,可能并不直接面向最终用户。但是,如果有三个独立的“业务产品”团队,都在焦急地,等待这个新版API,来开始他们各自的新功能开发,那么,这个API需求的“真实”紧急性,就应该被极大地调高。

在像 PingCode 这样的、支持跨项目依赖管理的研发协同平台中,当一个需求,被多个其他需求,通过“阻塞关系”所链接时,这种高度的“被依赖性”,就一目了然地,成为了其高紧急性的、可视化的证明。

五、在流程与工具中“落地”

对紧急程度的衡量,不应只停留在“理念”层面,而必须被“固化”到团队的日常工作流程和工具中。

改造需求模板:在团队统一的需求提交模板中,增加一个名为“紧急性评估”的模块,并包含“时间关键性”、“预期价值衰减”等引导性的问题,来促使需求提出者,在提交时,就对其“为何紧急”,进行一次初步的、理性的思考。

在优先级模型中体现“紧急度”:

在WSJF模型中,“时间关键性”本身,就是“延迟成本”的一个核心计算因子。

在RICE模型中,虽然没有直接的“紧急度”因子,但一个高紧急性的需求,其“影响度(Impact)”或“自信-度(Confidence)”的得分,通常也应该被相应地调高。

在工具中进行“可视化”标记:

标签(Tags):在 Worktile 或 PingCode 中,可以创建一系列清晰的“紧急性标签”,例如 合同死线、法规要求、线上故障、关键依赖 等,并将其,醒目地,标注在相关的需求卡片上。

泳道(Swimlanes):在团队的**看板(Kanban)**上,可以创建一条位于最顶部的、特殊的“加速通道/紧急通道”(Expedite Lane)。只有那些经过了最严格评估的、真正“十万火急”的需求,才被允许进入这条通道,并可以“打破”常规的“在制品(WIP)”限制,被团队优先处理。

常见问答 (FAQ)

Q1: “紧急”和“重要”到底有什么区别?

A1: “重要”关联的是“价值”,即一个需求,对我们的战略目标的贡献有多大。“紧急”关联的是“时间”,即一个需求的价值,是否会随着时间的推移而快速衰减。我们应优先处理的,是那些“重要且紧急”的需求,并有策略地,为那些“重要但不紧急”的需求,投入资源。

Q2: 销售团队说每个需求都很“紧急”,该怎么办?

A2: 这是正常的“立场”表达。产品经理的职责,是引导他们,进入一个“量化延迟成本”的、理性的分析框架中。你需要问:“好的,我理解这个需求很紧急。您能否帮助我们,一起评估一下,如果我们推迟一个月上线,将会具体地、可能会,造成多少合同金额的损失,或错失多少条销售线索?”

Q3: 如何衡量“延迟成本”,这听起来很困难?

A3: “延迟成本”的估算,追求的,并非是会计学意义上的“绝对精确”,而是一种“相对量级”的、用于比较和排序的“共识”。它是一个强大的“思维工具”,其价值,在于引导所有干系人,都从“经济效益”的视角,来重新审视“紧急”的本质。

Q4: 需求的紧急程度,是否会随着时间而变化?

A4: 是的。紧急程度,是一个动态的属性。一个在今天看来“不紧急”的战略性需求,可能会因为竞争对手的某个突然举动,而在明天,变为“十万火急”。因此,对需求紧急程度的评估,必须在每一次的“待办列表梳理会”上,进行持续的、动态的重新审视。