能源材料顶刊AEM:钛酸锂“双模储能”设计范式——兼得高能量与高功率密度

前言

传统锂离子电池虽储能强劲,但充电缓慢;超级电容器可秒级充放电,却储能量低。这一矛盾长期制约着电动汽车、电网储能等技术的发展。而能否让单一材料兼具两者优势,成为学界攻关焦点。

近期,由麻省理工学院(MIT)Lingping Kong、Jennifer L. M. Rupp教授团队领衔,联合圣迭戈州立大学、壳牌美国研究中心等机构,在顶级期刊《Advanced Energy Materials》发表突破性研究。他们首次在钛酸锂(Li₄Ti₅O₁₂)中发现:通过调节电压窗口,可自由切换电池型与赝电容型储能机制,实现“一材两用”。

核心内容

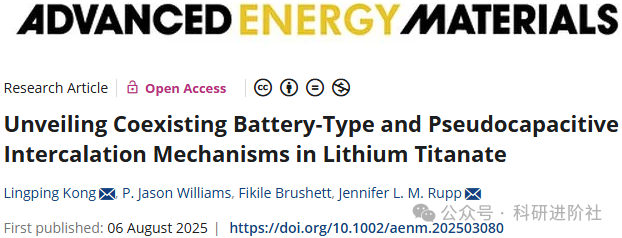

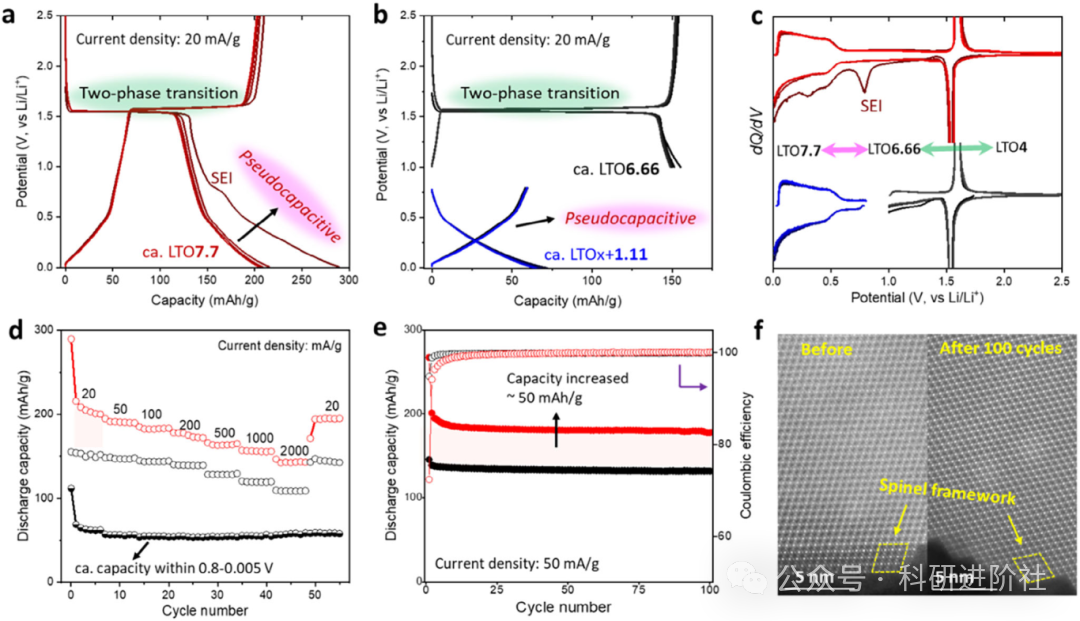

团队通过一系列电化学实验和结构表征,首次清晰证实钛酸锂存在两种截然不同却可共存的储锂机制,且这两种机制能通过调整工作电压精准调控:

1. 电池型机制:1.55V的“稳定储能模式”

在≈1.55V(vsLi/Li⁺)的电压区间,钛酸锂发生Li₄Ti₅O₁₂与Li₇Ti₅O₁₂的两相转变,锂离子在晶体的8a和16cWyckoff位点之间迁移,这一过程由扩散控制,属于典型的电池型 redox反应。就像“稳步储电的长跑选手”,该机制带来稳定的能量输出,且得益于钛酸锂的“零应变”特性(晶格尺寸变化仅0.77%),循环稳定性极佳。

2. 赝电容机制:近0V的“极速响应模式”

当电压降至接近0V时,锂离子重新占据8a位点,触发可逆的赝电容响应。这一过程由表面控制,动力学速度极快,表现出超级电容器的典型特征——循环伏安曲线呈现类矩形,且通过“b值分析”证实其b值≈0.90(接近1.0,代表表面控制主导),远高于电池模式的b值≈0.50(代表扩散控制主导)。

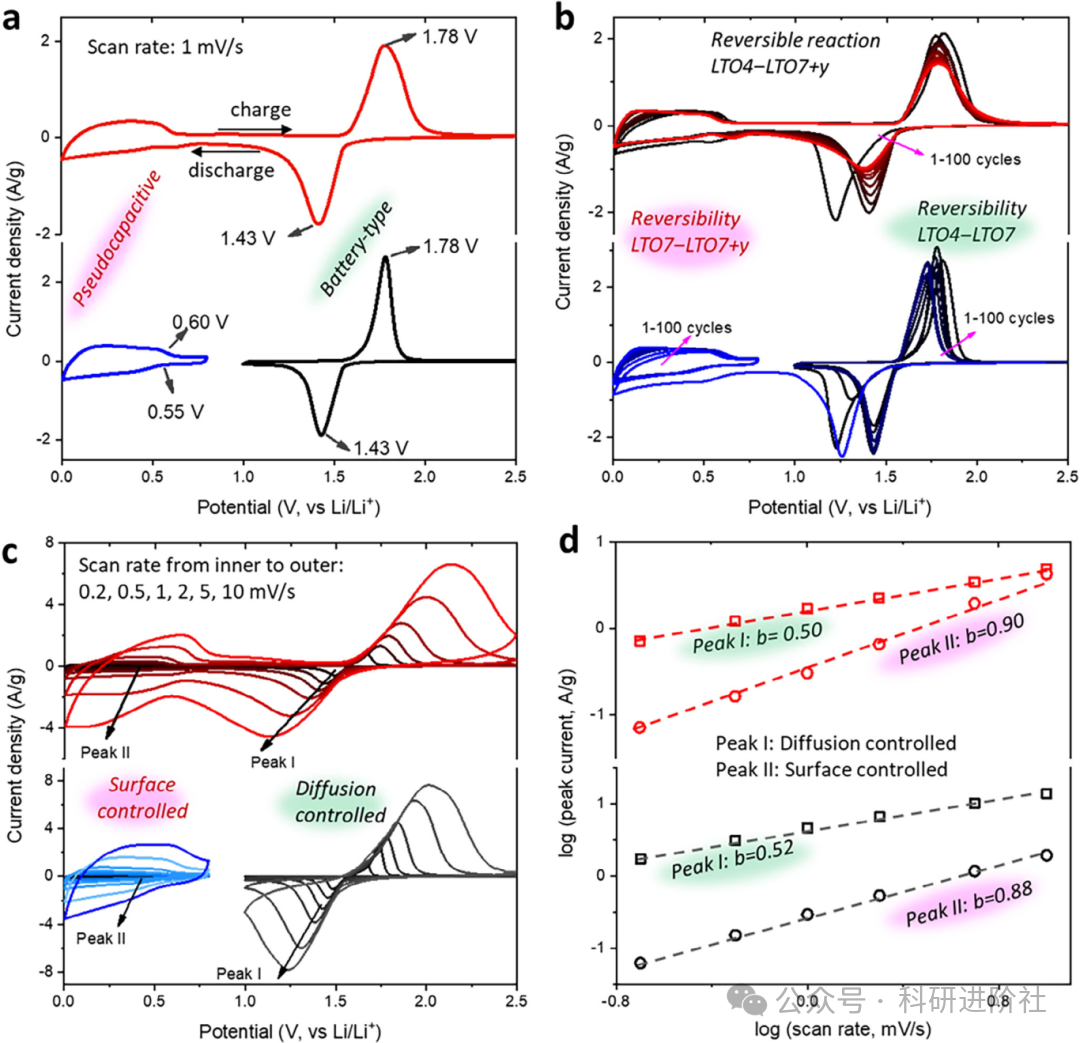

性能实测:高容量与高倍率的“两全其美”

凭借双重机制,钛酸锂展现出卓越性能:在20mA/g的低电流下,可逆容量高达≈215mAh/g;即便在2000mA/g的高电流下(快速充电场景),仍能保持148mAh/g的容量。更重要的是,经过100次循环后容量保持率达90.1%,5000次高倍率循环后仍留存80%容量,充分验证了其结构稳定性。

结语

“钛酸锂的双模特性如同为储能装置安装了‘智能开关’。”论文通讯作者Rupp教授比喻道,“它让人类在能源‘鱼与熊掌’的抉择中,第一次真正握有主动权。”

这项研究不仅刷新了对钛酸锂的认知,更开辟了“电压可编程”智能储能材料的新赛道。未来,随着材料设计与系统集成的优化,我们或将在电动汽车快充站、电网调频电站中,见证这一“双面魔法”的大规模应用。

图1. 电化学反应机制与动力学

图2. 电化学性能与嵌锂程度

图3. 表面原子结构、锂位点转变及局部Ti─O结构变化

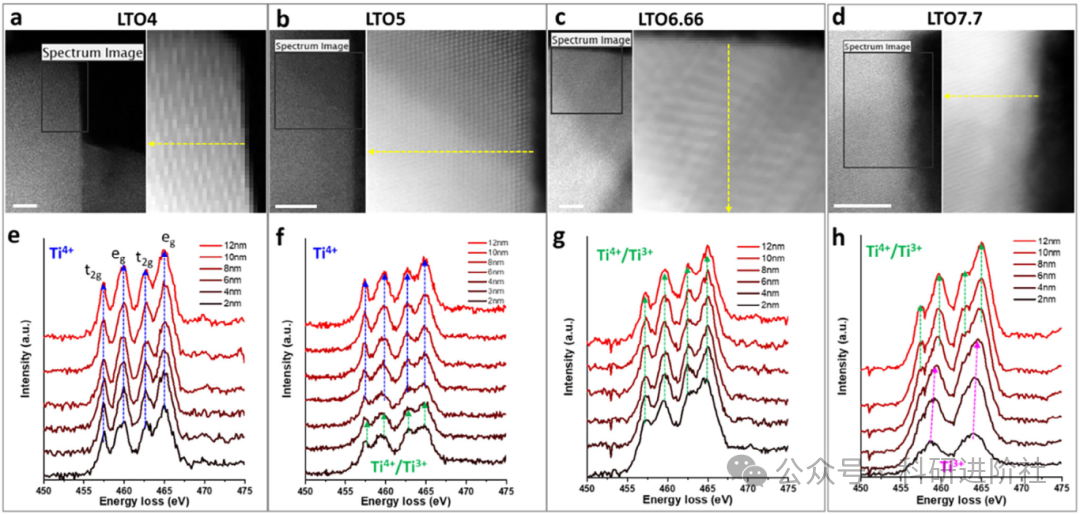

图4. 不同锂化状态下钛酸锂从表面至体相的EELS分析

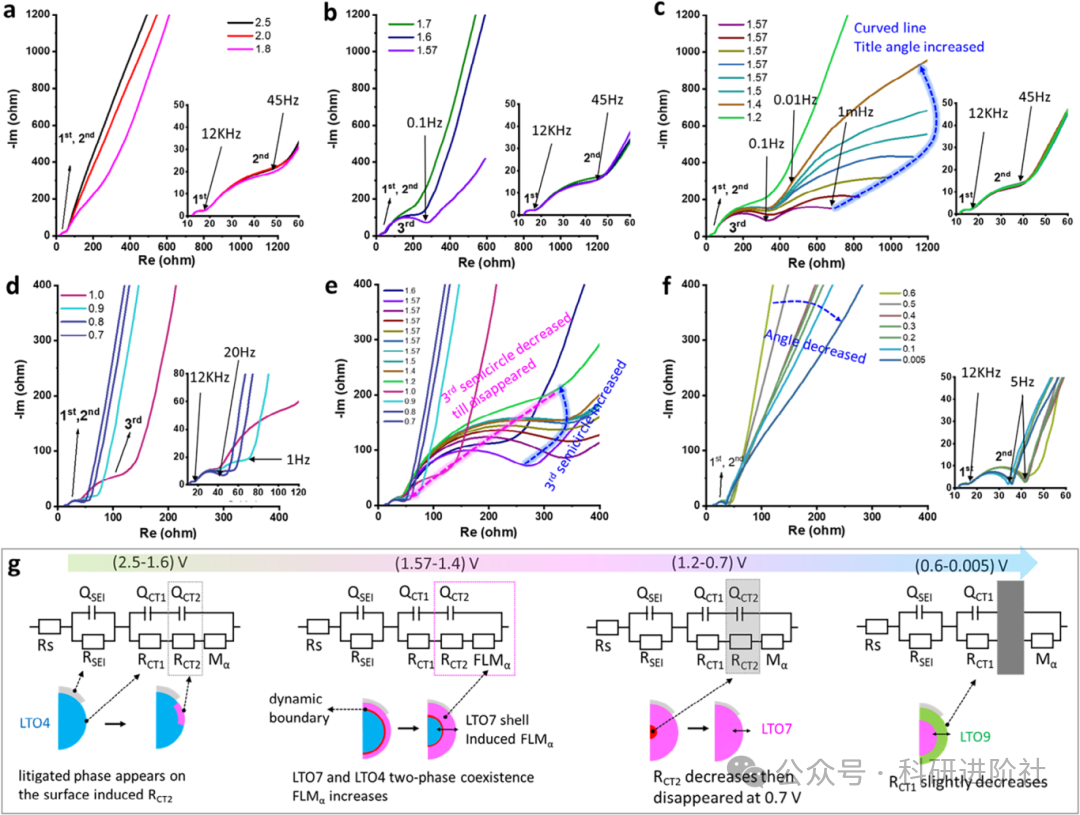

图5. 放电过程中的逐点EIS分析

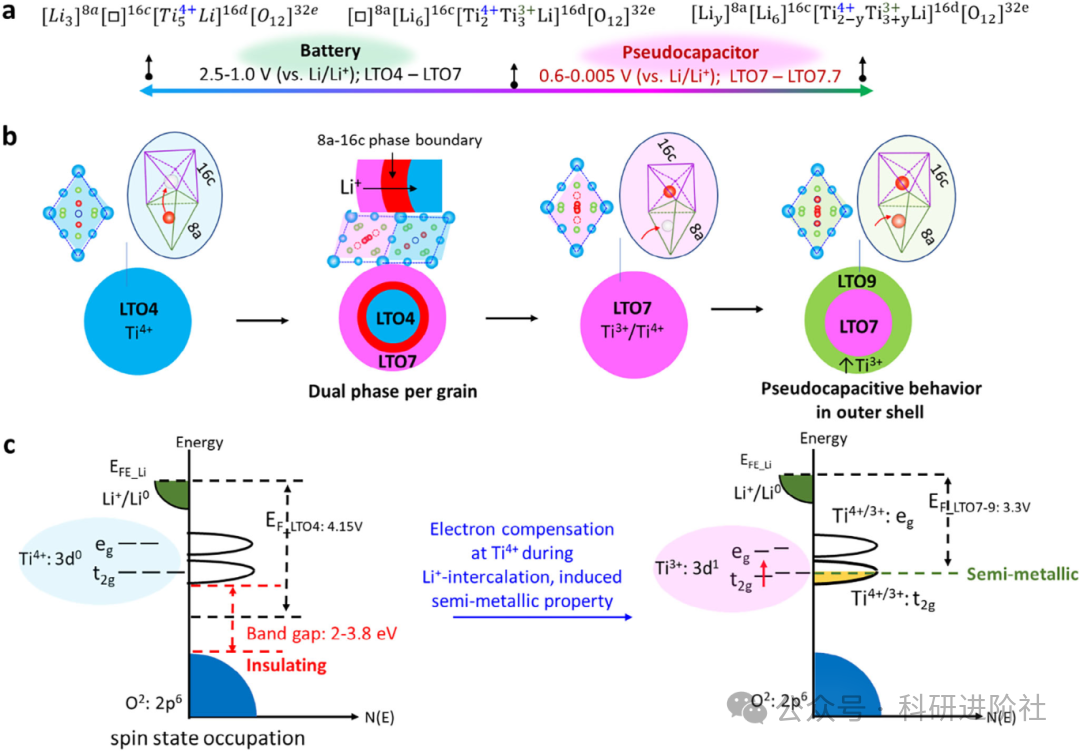

图6. 锂位点演化与电荷补偿诱导绝缘态至金属态的相变

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!