Redis 缓存三大核心问题:穿透、击穿与雪崩的深度解析

引言

在现代互联网架构中,缓存是提升系统性能、降低数据库压力的核心手段之一。而 Redis 作为高性能的内存数据库,凭借其丰富的数据结构、灵活的配置选项以及高效的网络模型,已经成为缓存领域的首选工具。本文将从 Redis 的基本原理出发,深入探讨其在缓存场景中的核心概念、设计模式、常见问题及解决方案,并结合高可用架构的设计思路,帮助读者全面掌握 Redis 缓存的技术要点。

一、Redis 与缓存的基本原理

1.1 什么是 Redis?

Redis(Remote Dictionary Server)是一个开源的内存键值存储系统,支持多种数据结构(如 String、Hash、List、Set、Sorted Set 等)。它通过内存操作实现极低的延迟(通常为微秒级),同时提供持久化机制和主从复制功能,确保数据的可靠性和高可用性。

1.2 缓存的核心作用

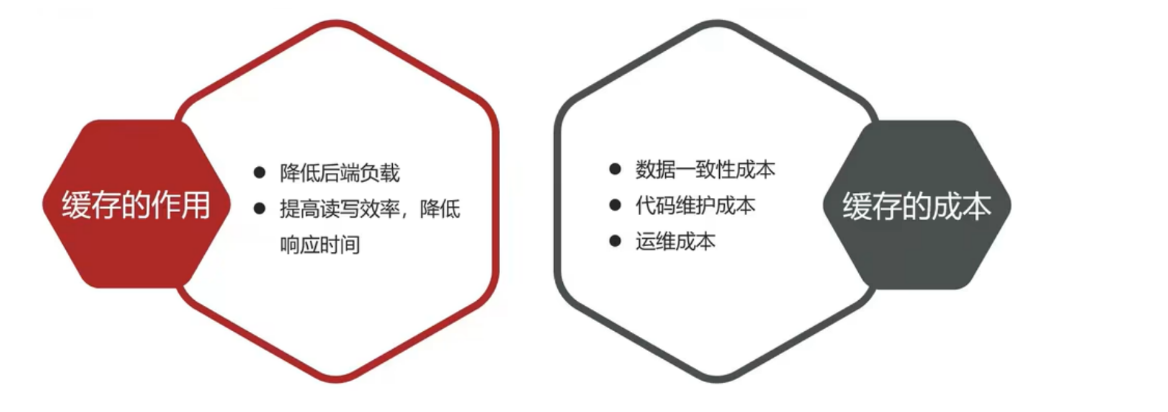

缓存的本质是通过空间换时间,将高频访问的数据存储在内存中,减少对底层数据库的直接请求。其核心优势包括:

- 降低数据库负载:通过缓存热点数据,减少数据库的查询压力。

- 提高响应速度:内存读取速度远高于磁盘,显著缩短请求响应时间。

- 应对突发流量:在秒杀、促销等场景中,缓存可以有效吸收瞬时高并发请求。

1.3 缓存的缺点

但是缓存也会增加代码复杂度和运营的成本:

二、如何使用缓存

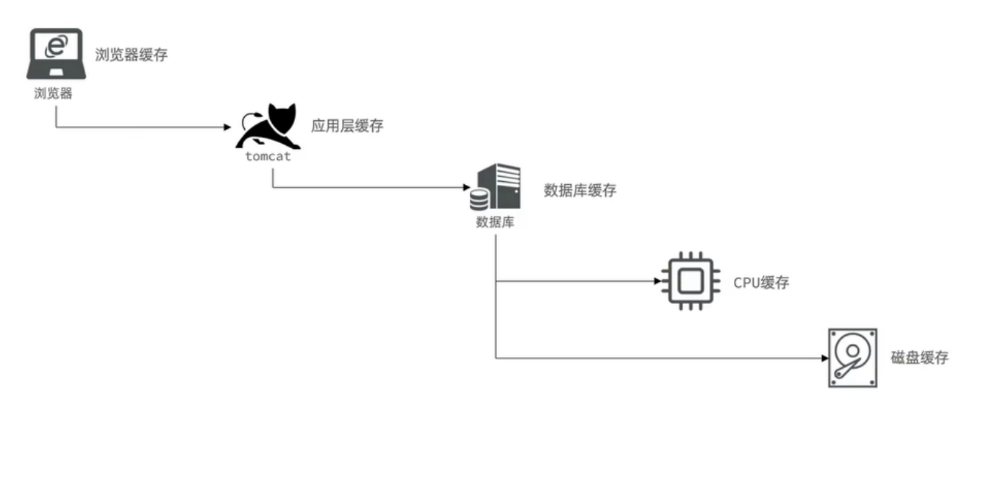

实际开发中,会构筑多级缓存来使系统运行速度进一步提升,例如:本地缓存与redis中的缓存并发使用

浏览器缓存:主要是存在于浏览器端的缓存

应用层缓存:可以分为tomcat本地缓存,比如之前提到的map,或者是使用redis作为缓存

数据库缓存:在数据库中有一片空间是 buffer pool,增改查数据都会先加载到mysql的缓存中

CPU缓存:当代计算机最大的问题是 cpu性能提升了,但内存读写速度没有跟上,所以为了适应当下的情况,增加了cpu的L1,L2,L3级的缓存

三、缓存更新策略

3.1 介绍

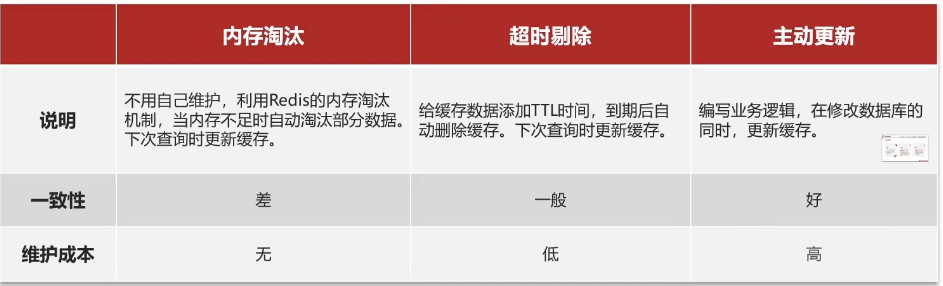

缓存更新是redis为了节约内存而设计出来的一个东西,主要是因为内存数据宝贵,当我们向redis插入太多数据,此时就可能会导致缓存中的数据过多,所以redis会对部分数据进行更新,或者把他叫为淘汰更合适。

内存淘汰:redis自动进行,当redis内存达到咱们设定的max-memery的时候,会自动触发淘汰机制,淘汰掉一些不重要的数据(可以自己设置策略方式)

超时剔除:当我们给redis设置了过期时间ttl之后,redis会将超时的数据进行删除,方便咱们继续使用缓存

主动更新:我们可以手动调用方法把缓存删掉,通常用于解决缓存和数据库不一致问题

3.2 数据库缓存不一致解决方案:

由于我们的缓存的数据源来自于数据库,而数据库的数据是会发生变化的,因此,如果当数据库中数据发生变化,而缓存却没有同步,此时就会有一致性问题存在,其后果是:

用户使用缓存中的过时数据,就会产生类似多线程数据安全问题,从而影响业务,产品口碑等

综合考虑我们采用人工编码方式来解决数据库和缓存不一致的问题。

人工编码方式:缓存调用者在更新完数据库后再去更新缓存,也称之为双写方案。

操作缓存和数据库时有三个问题需要考虑:

删除缓存还是更新缓存?

更新缓存:每次更新数据库都更新缓存,无效写操作较多

删除缓存:更新数据库时让缓存失效,查询时再更新缓存

如果采用第一个方案,那么假设我们每次操作数据库后,都操作缓存,但是中间如果没有人查询,那么这个更新动作实际上只有最后一次生效,中间的更新动作意义并不大,我们可以把缓存删除,等待再次查询时,将缓存中的数据加载出来。

如何保证缓存与数据库的操作的同时成功或失败?

单体系统,将缓存与数据库操作放在一个事务

分布式系统,利用TCC等分布式事务方案

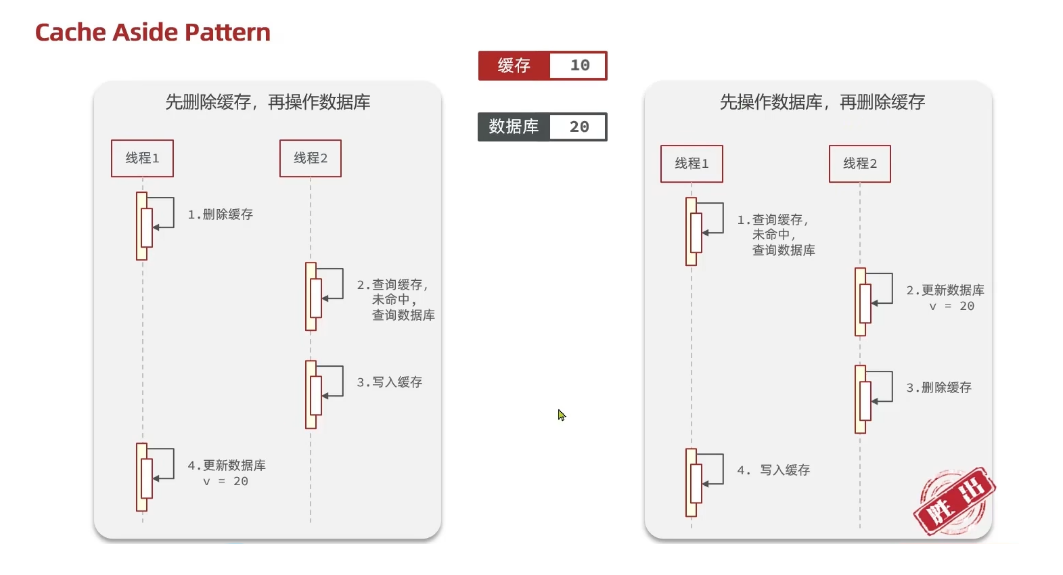

先操作缓存还是先操作数据库?

先删除缓存,再操作数据库

先操作数据库,再删除缓存

应该具体操作缓存还是操作数据库,我们应当是先操作数据库,再删除缓存,原因在于,如果你选择第一种方案,在两个线程并发来访问时,假设线程1先来,他先把缓存删了,此时线程2过来,他查询缓存数据并不存在,此时他写入缓存,当他写入缓存后,线程1再执行更新动作时,实际上写入的就是旧的数据,新的数据被旧数据覆盖了。

四、缓存穿透:无效请求的“黑洞”

4.1 问题定义

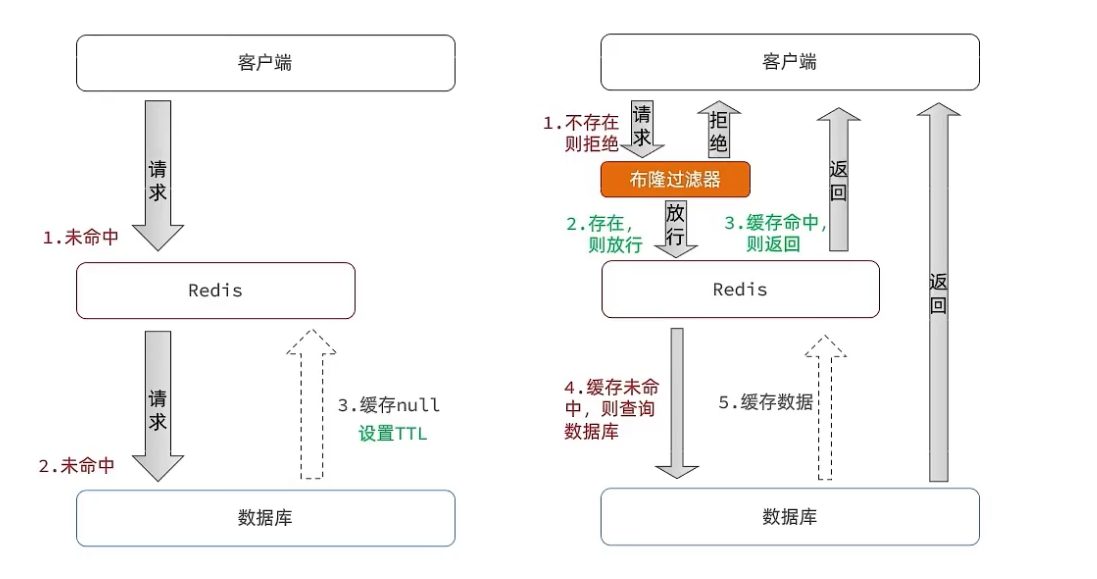

缓存穿透是指请求的数据既不存在于缓存中,也不存在于数据库中,导致请求直接穿透到数据库。这种现象会显著增加数据库的负载,甚至引发服务不可用。

4.2 常见场景

- 恶意攻击:黑客通过伪造非法 ID(如随机字符串)持续请求,消耗数据库资源。

- 业务逻辑漏洞:未校验用户输入的合法性,导致非法请求直接访问数据库。

- 冷启动数据:新业务上线初期,缓存尚未填充,所有请求均需查询数据库。

4.3 解决方案

(1)布隆过滤器(Bloom Filter)

- 原理:使用位数组和哈希函数快速判断数据是否存在。

- 优势:

- 内存占用极小(如百万级数据仅需几 MB)。

- 拦截效率高(哈希计算时间复杂度为 O(1))。

- 局限性:

- 存在误判率(需合理设置哈希函数数量和位数组大小)。

- 不支持删除操作(需使用 Counting Bloom Filter)。

(2)缓存空值(Null Caching)

- 原理:对数据库中不存在的数据返回空值,并设置短 TTL(如 5 分钟)。

- 优势:

- 实现简单,无需额外数据结构。

- 有效拦截恶意请求。

- 缺点:

- 占用缓存空间(需评估空值占比)。

- 短时间内可能被高频请求反复触发。

缓存空对象思路分析:当我们客户端访问不存在的数据时,先请求redis,但是此时redis中没有数据,此时会访问到数据库,但是数据库中也没有数据,这个数据穿透了缓存,直击数据库,我们都知道数据库能够承载的并发不如redis这么高,如果大量的请求同时过来访问这种不存在的数据,这些请求就都会访问到数据库,简单的解决方案就是哪怕这个数据在数据库中也不存在,我们也把这个数据存入到redis中去,这样,下次用户过来访问这个不存在的数据,那么在redis中也能找到这个数据就不会进入到缓存了。

布隆过滤:布隆过滤器其实采用的是哈希思想来解决这个问题,通过一个庞大的二进制数组,走哈希思想去判断当前这个要查询的这个数据是否存在,如果布隆过滤器判断存在,则放行,这个请求会去访问redis,哪怕此时redis中的数据过期了,但是数据库中一定存在这个数据,在数据库中查询出来这个数据后,再将其放入到redis中,

假设布隆过滤器判断这个数据不存在,则直接返回

这种方式优点在于节约内存空间,存在误判,误判原因在于:布隆过滤器走的是哈希思想,只要哈希思想,就可能存在哈希冲突

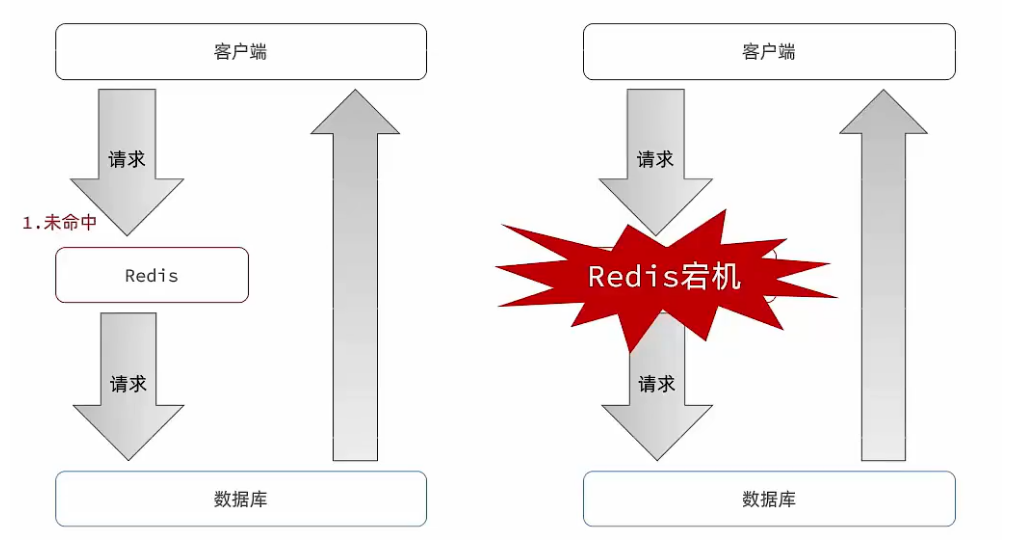

五、缓存雪崩

缓存雪崩是指在同一时段大量的缓存key同时失效或者Redis服务宕机,导致大量请求到达数据库,带来巨大压力。

解决方案:

给不同的Key的TTL添加随机值

利用Redis集群提高服务的可用性

给缓存业务添加降级限流策略

给业务添加多级缓存

六、缓存击穿

6.1解决方案

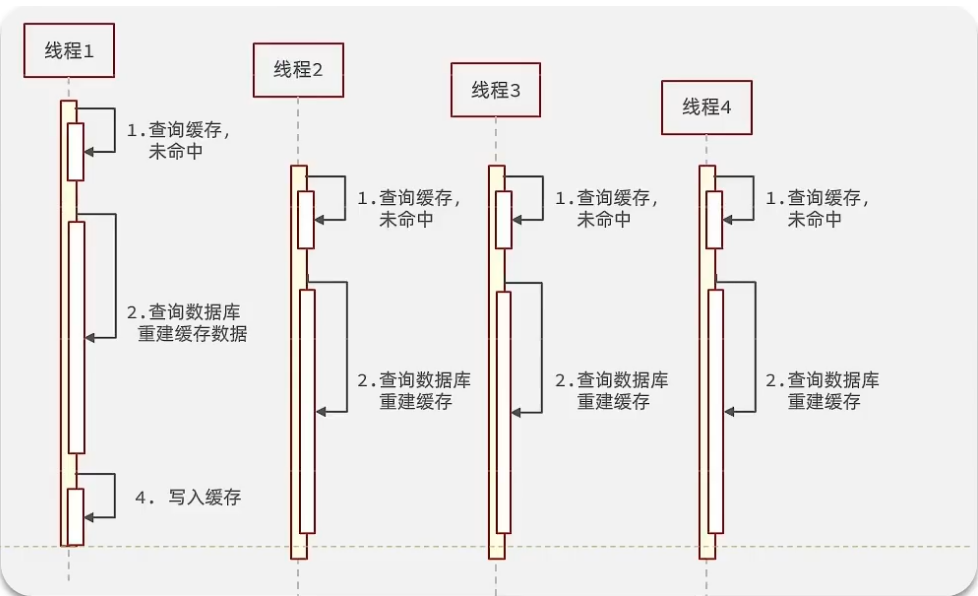

缓存击穿问题也叫热点Key问题,就是一个被高并发访问并且缓存重建业务较复杂的key突然失效了,无数的请求访问会在瞬间给数据库带来巨大的冲击。

常见的解决方案有两种:

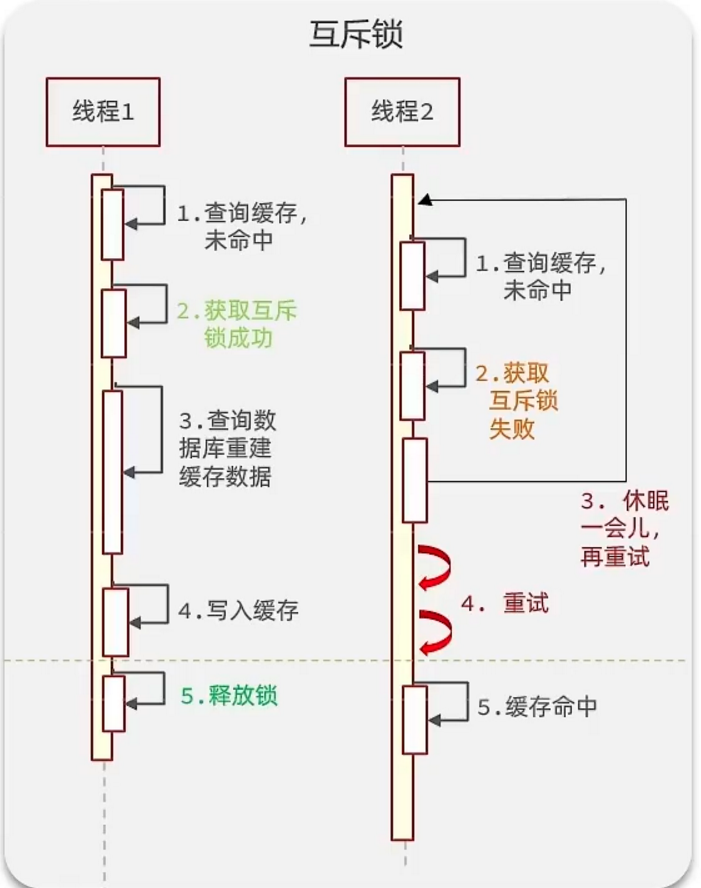

互斥锁

逻辑过期

逻辑分析:假设线程1在查询缓存之后,本来应该去查询数据库,然后把这个数据重新加载到缓存的,此时只要线程1走完这个逻辑,其他线程就都能从缓存中加载这些数据了,但是假设在线程1没有走完的时候,后续的线程2,线程3,线程4同时过来访问当前这个方法, 那么这些线程都不能从缓存中查询到数据,那么他们就会同一时刻来访问查询缓存,都没查到,接着同一时间去访问数据库,同时的去执行数据库代码,对数据库访问压力过大

解决方案一、使用锁来解决:

因为锁能实现互斥性。假设线程过来,只能一个人一个人的来访问数据库,从而避免对于数据库访问压力过大,但这也会影响查询的性能,因为此时会让查询的性能从并行变成了串行,我们可以采用tryLock方法 + double check来解决这样的问题。

假设现在线程1过来访问,他查询缓存没有命中,但是此时他获得到了锁的资源,那么线程1就会一个人去执行逻辑,假设现在线程2过来,线程2在执行过程中,并没有获得到锁,那么线程2就可以进行到休眠,直到线程1把锁释放后,线程2获得到锁,然后再来执行逻辑,此时就能够从缓存中拿到数据了。

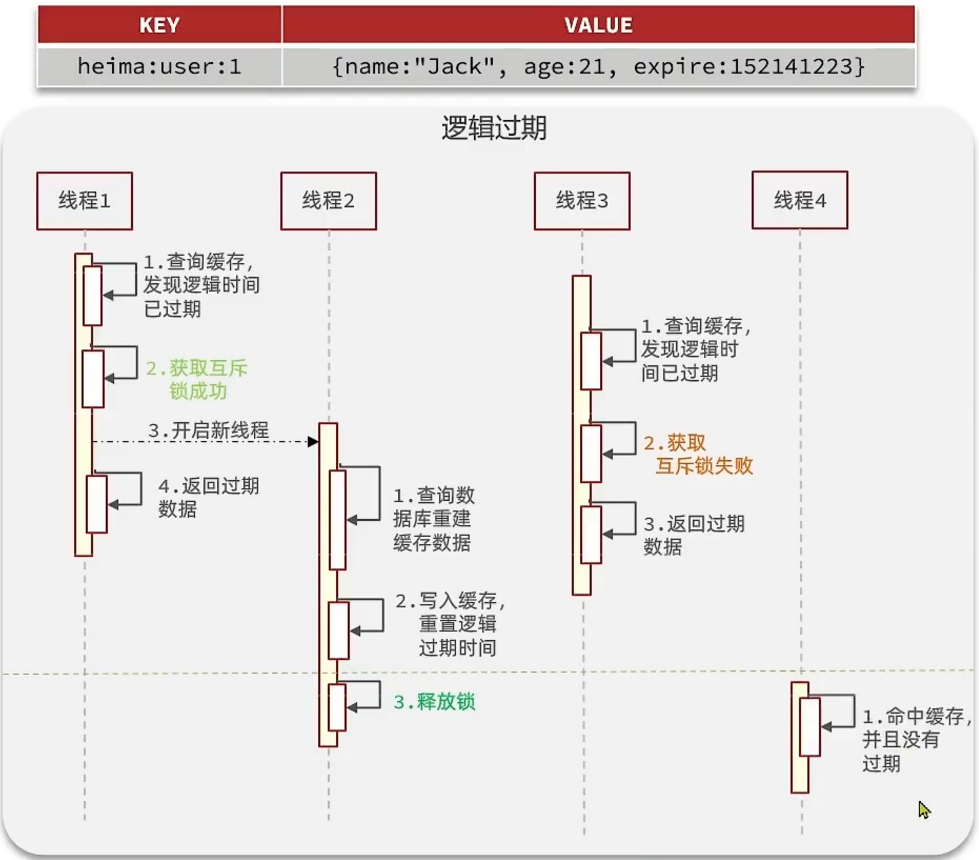

解决方案二、逻辑过期方案

方案分析:我们之所以会出现这个缓存击穿问题,主要原因是在于我们对key设置了过期时间,假设我们不设置过期时间,其实就不会有缓存击穿的问题,但是不设置过期时间,这样数据不就一直占用我们内存了吗,我们可以采用逻辑过期方案。

我们把过期时间设置在 redis的value中,注意:这个过期时间并不会直接作用于redis,而是我们后续通过逻辑去处理。假设线程1去查询缓存,然后从value中判断出来当前的数据已经过期了,此时线程1去获得互斥锁,那么其他线程会进行阻塞,获得了锁的线程他会开启一个 线程去进行 以前的重构数据的逻辑,直到新开的线程完成这个逻辑后,才释放锁, 而线程1直接进行返回,假设现在线程3过来访问,由于线程线程2持有着锁,所以线程3无法获得锁,线程3也直接返回数据,只有等到新开的线程2把重建数据构建完后,其他线程才能走返回正确的数据。

这种方案巧妙在于,异步的构建缓存,缺点在于在构建完缓存之前,返回的都是脏数据。

6.2 进行对比

互斥锁方案:由于保证了互斥性,所以数据一致,且实现简单,因为仅仅只需要加一把锁而已,也没其他的事情需要操心,所以没有额外的内存消耗,缺点在于有锁就有死锁问题的发生,且只能串行执行性能肯定受到影响

逻辑过期方案: 线程读取过程中不需要等待,性能好,有一个额外的线程持有锁去进行重构数据,但是在重构数据完成前,其他的线程只能返回之前的数据,且实现起来麻烦